По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

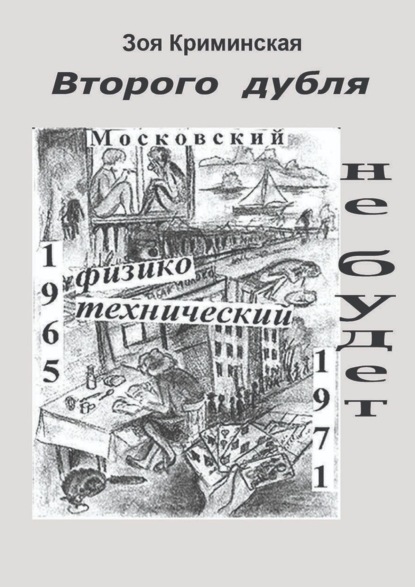

Второго дубля не будет. Московский физико-технический. 1965—1971

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– С чего ты взял, что она мне нужна? – оскорбилась я. – Сам пей.

– Пью, – честно признался Ефим, – уже две недели, как пью.

– И помогает?

– Ну, когда тебя нет рядом, то помогает.

Мы снова стали бегать на зарядку в березовую рощу, а вечерами я гуляла с Ефимом. Листвы на деревьях еще не было, но зеленая травка уже пробивалась.

– Какая красивая молодая береза, – я указала Ефиму, на невысокое дерево, – ствол совсем белый, без черных пятен.

– Как мачта, – заметил Ефим, – на нее спокойно можно залезть.

– Ну ладно заливать, не влезешь, – с искренним недоверием сказала я.

Хазанов обиделся, подпрыгнул и быстро и ловко залез метра на четыре.

Я стояла и смотрела снизу, задрав голову.

С земли он так походил на ловкую обезьяну, что я принялась вдруг заливисто хохотать, представляя, что бы сказали парни в группе, увидев этого, якобы, взрослого, многоопытного Ефима, торчащего на березе.

Ефим правильно понял мой смех и быстро спустился. На темных брюках остались белые следы от бересты.

– Вот брюки испортил, – вздохнул Ефим.

– Да очистятся твои брюки.

И мы продолжили прогулку.

В мае одурманивающее безумие весны свело с ума мужское население общежитий. Невозможно было ходить вдоль корпусов парочкой – из настежь открытых окон обливали водой, если девочка шла одна, то светили солнечными зайчиками в глаза – идешь, зажмуришься, хочешь поскорее убежать из простреливаемой зоны, а эстафету перехватывает другой, и уже из другого окна другого корпуса тебя снова слепят зеркальцем. И изо всех окон с грохотом несется музыка – магнитофоны включают на полную катушку:

«На далеком севере

Ходит рыба кит».

Переходишь эту звуковую волну, и дальше:

«Съел почти что всех женщин и кур…»

И дальше еще:

«Здесь остановки нет, а мне пожалуйста»

В мае деревья оделись листвой, запели соловьи, вечера стали теплыми, и мы с Ефимом долго гуляли, поздно ложились спать, и я сильно не высыпалась.

По ночам мне снились кошмары – какой-то паук плел вокруг меня легкую, почти невидимую, но очень липкую паутину, паутина липла к телу, и я просыпалась по утрам с ощущением липкости и немытости.

Но в свете яркого весеннего дня миловидный розовощекий Ефим переставал казаться мне пауком, и я с радостью находилась в его обществе.

Еще зимой Виолетта спросила его, как его отчество

– Наумович, – ответил Ефим.

– Исконно русское имя Наум.

Среди моих знакомых был только один Наум – Ярошецкий, чистейшей воды еврей, да я и по внешнему виду и по повадкам знала, что Ефим еврей, но не стала вмешиваться в разговор, удивившись, что он скрывает свою национальность, поскольку в Москве был шокирующий меня антисемитизм, я имею в виду не только официальный, но и бытовой, и я не удивилась, что еврею хочется скрыть, что он еврей, хотя только еврей способен выдавать имя Наум за исконно русское.

В Ефиме была необыкновенная способность влезать во все возможные, не касающиеся его ситуации, давать благие советы людям, которые его вовсе об этом и не просят, а потом еще за глаза высмеивать этих людей.

«В каждой бочке затычка» – сказала бы о нем моя бабушка.

В непрерывном потоке его болтовни, которая набивалась мне в уши с утра до вечера, он всегда был на высоте, поучая своих младших товарищей, как надо пробиваться в жизни, как обращаться с женщинами, но в его комнате были умные мальчики (Алешка и Валерка), которые не принимали его трепотню всерьез, и единственный, на которого Ефим, как мне казалось, имел влияние, был Сашка Бугаев.

Тем не менее, любовь зла, полюбишь и козла, а Ефим в общем-то даже и не козел, как задумчиво сказала мне Люся, которой Ефим нравился.

И мы гуляем вечерами по Долгопрудному, фланируем по Первомайской взад-вперед, мозолим всем глаза, стоим ночью перед общежитием не в силах расстаться.

Мы часто пили воду из автоматов без стаканов, Ефим бросал монетку, я подставляла рот под струю, а потом еще и он успевал попить.

Как-то я пожаловалась, что очень липкая от этой воды.

– Так сначала льется сироп, а потом газированная вода, – засмеявшись, объяснил мне Ефим.

В теннис я играла мало, не спорт был у меня на уме.

Ветка удивлялась нашему роману, вспоминала, как она всё шутила по поводу того, что не зря, наверное, Хазанов к нам ходит, что-то ему нужно, и гордилась своей прозорливостью.

Люся, которая была больше в курсе наших отношений молчала, она не очень верила в искренность Фиминых чувств с самого начала, ей казалось, что он не способен сильно влюбиться, что всё это для него игра.

Еще зимой, когда мы с Хазановым только-только начинали встречаться, он рассказывал мне про армию, как ему там плохо приходилось – идешь строем, куда не знаешь, всё тебе всё равно, только вода бежит за шиворот.

Я очень сочувствовала его страданиям, одиночеству и заброшенности и пересказала его рассказ о жизни в армии Люсе. Мудрая Люська засмеялась и объяснила мне:

– Если хочешь понравиться девушке, первым долгом расскажи ей про свою жизнь в самых черных тонах, чтобы ее разжалобить и вызвать сочувствие.

Но этот, оказывается, избитый прием на меня подействовал.

Чем дольше я встречалась с Ефимом, чем сильнее меня затягивал мутный омут пробуждающихся чувств, тем тревожнее становилось у меня на сердце, я терзалась и жаловалась Люсе, а Люся, на тот момент очень удалившаяся от меня и сблизившаяся с Виолеттой, сердилась:

– Ну, и чего тебе не хватает, гуляешь с парнем, который тебе нравится. Целуешься с ним, и что еще?

– Он не говорит, что любит меня.

– А что говорит?

– Что сильно увлечен, что такого с ним еще не было, что совсем потерял голову.

– А ты?