По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

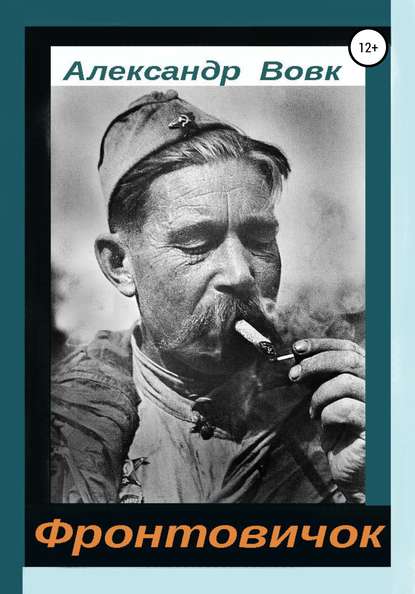

Фронтовичок

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ладно, уж! Давай хоть эскимо! Мой желудок теперь от чего угодно отказаться не в силах! Я и тебя бы слопал, но ты где-то задержался.

Все сосредоточились на подтекающем мороженом, но очень скоро Санька не выдержал затянувшегося молчания и прицельного чмокания вытянутыми губами:

– Ребята! А долго еще будут день Победы отмечать?

– Ты календарь когда-нибудь видел? – съехидничал Димка. – Ну, где месяцы, дни недели…

– Я – совсем не о том! В каком году перестанут?

Мы уставились на Саньку, а Димка не утерпел и отвесил ему:

– Всем известно, что кости у тебя без мозга, но полагали, что хоть мозг без костей! Нашел время свои глупые вопросы задавать! Фронтовики услышат – заодно и нас убьют!

– Да, вас-то, между прочим, не жалко, – ретировался Санька, – вы на меня, на лучшего и проверенного друга, как на врага народа напустились! А разве у нас на какие-то вопросы табу наложено? Или только на те, которые вам не по душе?

– Гляди ты, каких слов набрался, философ! Друг ты наш, якобы проверенный!

– Ребята, а если серьезно! Не вечно же будут эти праздники продолжаться… Куликовскую битву давно не отмечают… Даже забылась со временем. Смотрите, по всему Ленинграду памятники в честь 1812 года встречаются, но ведь и Бородино парадами, кажется, не отмечают. А тогда, сколько памятников в честь победы понастроили. Всякие Нарвские ворота, Казанский собор… Я мелочи даже не вспоминаю. Вон, как чтили, но успокоились же со временем! Привыкли! Вот и эта победа когда-нибудь забудется. Сами знаете – мальчишки в войну уже не играют, как мы когда-то. Теперь они – почти все космонавты! Другие времена – другие примеры перед глазами, другие ценности! Разве не так? Вот пройдет еще лет двадцать пять, уйдут последние фронтовики, уйдут блокадники, кто вспоминать-то станет? Только историки-специалисты. Ну, в самом деле, кому будет интересна давнишняя война, все её беды и страдания давно умерших людей? Каждому поколению для мучительных воспоминаний и душевных страданий собственного опыта предостаточно! Разве я не прав?

– Что-то в твоих словах, конечно, есть… Особенно про Куликовскую битву. Только, знаешь ли, очень хочется съездить тебе по морде лица! – не сдержался и я.

– Ребята! Давайте на эту тему больше не веселиться, – призвал товарищей Димка.

– Э! Нет! Теперь уже продолжим до конца! У меня, знаешь, столько родичей с фронта не вернулось… Для них твои прогнозы – настоящее оскорбление! И не иначе! Или ты полагаешь, будто я родных своих фронтовиков когда-нибудь забуду? Или моя мать своего погибшего отца перестанет вспоминать? Врешь!

Но Санька от моего напора не только не сдался, но стал защищаться ещё упорнее:

– Пусть так! Но тебя не станет когда-то, а твои дети будут вспоминать? А что вспоминать, если и мы ничего толком не знаем! А фронтовики о войне молчат, словно обет молчания приняли! Может, с них это забвение и начинается? Даже наград своих обычно стесняются! Хорошо, хоть сегодня надели! А внуки твои, откуда о войне будут знать? Из фильмов? Из книг? А разве их, хороших, настоящих, много? А потом станет ещё меньше! Ну, сам посуди, что получится, в конце концов! Или продолжаешь верить, будто и через сто лет везде будут военные парады устраивать? И будут всех вспоминать и, как обычно, награждать тех, кто поближе к главной трибуне пристроился!

Друзья молчали, отмечая в Санькиных словах горькую истину, и всё же не соглашались с ней, ощущая непроизвольный, но сильный внутренний протест. Они категорически не желали видеть истину именно такой и копили аргументы, чтобы под их тяжестью Санька не смог вывернуться. Но ничего не получалось. И оттого всем стало тошно, хотя праздник не только не утихал, но, без сомнения, только набирал обороты. И каждый из моих друзей надолго погрузился в себя, не обращая внимания на шум бурлящего от веселья Ленинграда и корректируя свои прежние, наверное, слишком упрощенные представления.

*

Дед и внук помолчали, каждый по-своему упорядочивая сказанное, и вдруг Алексей Петрович выдал совершенно неожиданное. Оно в корне противоречило тому, что он с таким воодушевлением рассказывал только что:

– Возможно, именно ввиду своей молодости, а не глупости, Серёжа, я, как и все, когда Брежнева затащили на вершину власти, сдался под напором официальной пропаганды. Тогда Брежнев, чтобы завоевать в народе хоть какой-то авторитет, стал ежегодно 9 мая проводить военные парады. Да и не только в Москве, но и в столицах союзных республик! И в городах-героях, и в некоторых других… А тут ещё юбилей ему помог! Двадцать лет без войны! С тех пор огромные деньги ежегодно улетали на ветер, а армия от парадного угара вообще обалдела! Будто ей больше и заниматься нечем! Каждые полгода она готовилась к ноябрьскому параду, а другие полгода – к параду в честь победы. И ведь никто вслух не возразил! Не настоял, что от ежегодного празднования давней победы попахивает маразмом!

Сергей одобрительно усмехнулся, а дед продолжил:

– Видимо, из-за столь напористой пропаганды этого «праздника» и я долго не понимал, что день победы был лишь однажды! В сорок пятом! И всё! А в последующие годы девятое мая – это уже не праздник, а только день скорби. Повод для традиционного почитания погибших! Да и более того! День чествования всех, кто воевал, кто трудился в тылу, и вообще, всех, кто попросту пережил войну!

– Я-то с тобой согласен, дед! Но знаю точно, что тебя в этом вопросе никто не поддержит… Все у нас давно привыкли к этим парадам! Привыкли к тому, что 9 мая – праздничный и выходной день. Привыкли, что это свободный день для выплёскивания накопившейся энергии, день публичных возлияний, день только радости и никакой грусти, день салютов, парадов и праздничных демонстраций… И всем теперь по фигу, что кто-то когда-то и что-то защищал, превозмогал, умирал и погибал!

– Знаю, что так! Иной раз, когда раньше я в окружении товарищей заявлял о своей «странной» позиции (а я не скрывал её никогда), мне высокомерно возражали, будто всё и без моих «указаний» давно делается! Мол, и героев чествуют! И о людях заботятся! И погибших чтут, возлагая венки на братские могилы… Потому я давно понял, что наш народ, в большинстве своём, ещё способен без команды соболезновать чужому горю, но думать самостоятельно – он не способен! Вот если поступит команда считать именно так, или иначе, то тогда он живо сориентируется и подстроится под мнение, угодное начальству. Но ведь это и есть самый настоящий стадно-животный уровень развития населения… Баран идёт вперед – все за ним! Баран идёт назад – опять все за ним! Других вариантов не бывает! Потому и с этим праздником, который по моральным соображениям ни за что не может считаться праздником, всё у нас выходит не по-людски! Но никого это, кажется, не волнует и, тем более, не тревожит! И только иностранцы удивляются… Они-то со скорбью вспоминают первый и последний день самой ужасной войны, а мы – с весельем, с военными парадами и праздничными демонстрациями!

*

– Возможно, это странно, но мне, Сережа, почему-то всегда казалось, будто я имею исключительное право считать день победы лично своим памятным днём, хотя родился я, как ты знаешь, уже после войны.

Особую причастность к этому дню, я заслужил, как сам был уверен, благодаря многим своим родственникам-фронтовикам.

Оба деда – оба звались Иванами – воевали. И оба, как официально сообщили нам только после войны, пропали без вести. Это значит, что ничего конкретного о них неизвестно. Понимаешь! Среди погибших не оказалось; среди живых не обнаружилось. Возможно, не нашли – там же ад кромешный был… Как разобраться, кто есть кто? Если по свежим следам не обнаружили веские приметы, будь то, солдатский медальон, подписанный конверт-треугольник или фотография… А неопознанных солдат безымянными и хоронили. Как говорится, в братской могиле. Конечно же, её обозначали на местности, фиксировали в донесениях и отмечали на топографических картах, но кто ж потом установит неопознанные личности, если это не смогли сделать даже по свежим следам? Так и возникали «без вести пропавшие». Похоронить в братской могиле смогли, а кого именно, не установили! Сколько за каждым пропавшим боли тянется, сколько выплакано слёз и какой глубины горькая неопределенность у родных и близких им людей? Эта боль – она же на всю жизнь!

Знаешь, один мой дед пропал ещё в сорок втором. Всего через полгода после призыва. Другой дед, молодец, уцелел! Воевал он долго и дослужился до высокого солдатского чина – старший сержант. Мать моя, его дочь, рассказывала, что любил он жену и детишек без памяти, да только за три своих военных года так и не узнал ничего о семье, находившейся тогда в оккупированной Одессе. И о себе по той же причине сообщить не мог. А после 10 апреля 1944 года, когда наши войска сняли с Одессы немецкую оккупацию, его, может, и в живых уже не оказалось, потому что в извещении, полученном после войны, имеется только короткая фраза – «пропал без вести в апреле 1944 года». И всё. Даже приблизительного места не сообщалось.

А ещё на фронте погиб брат моего отца, дядька мой Павел. Уже в победном мае сорок пятого, когда конец войны был не за горами! Он как мы был молодым – в свои-то неполные двадцать три года! Я уж, Серёжка, можно сказать, три их жизни прожил, а мне всё мало… А они рано ушли… Очень рано!

Да ведь и отец мой, сам знаешь, твой дед, воевал. Только оказался он на редкость везучим. Потому в пехоте прошёл «от» и «до»! И без единого ранения! В такую удачу бывалым фронтовикам сложно поверить! Даже переспрашивали его подчас, имея ввиду свои сомнения: «Кем, мол, воевал? Может, при каком-то штабе отсиживался? Или где-то на складах центрального подчинения?»

Так нет же! В пехоте служил! Сержантом был, командиром самого обычного стрелкового отделения. Куда уж опаснее! В такой должности все пули твои! В пехоте не отсидишься!

Так или иначе, уж не знаю, что и с чем в нашей жизни связано, но моей маме, стало быть, и мне, в ту пору не родившемуся, крупно повезло. Она же была в оккупированной Одессе. И каким-то чудом избежала отправки в Германию. Уже угодила в немецкие сети, когда румыны сгребали всю молодежь. Но воспользовалась неразберихой, непонятно из-за чего возникшей на станции, куда-то запряталась, затаилась, отсиделась и всё-таки не попалась, хотя облавы румыны устраивали со свирепыми немецкими овчарками. Те собаки для устрашения рвали пойманных девчонок на куски у всех на глазах.

Зато счастливейший для всех одесситов день освобождения их города, 10 апреля 1944 года, когда за три года впервые все жители смеялись и рыдали от счастья, встречая долгожданных своих освободителей, стал для моей матери вдвойне счастливым. Она, пятнадцатилетняя девчонка, от избытка чувств кинулась на грудь незнакомому пропыленному сержанту, проходившему в общем походном строю, да и стала его обнимать и целовать, рыдая от радости. Эта радость переполняла её еще больше от понимания простой истины – теперь в Одессе она может ничего не бояться и уже никогда не встретит ненавистных оккупантов, засадивших, между прочим, ее мать в уголовную тюрьму только за то, что она тихонько напевала какую-то песню на родном языке.

А сержант, меж тем, отстал от своих товарищей, махнув им рукой, со смехом приподнял девчонку словно пушинку (сколько в ней весу-то было, если одной мамалыгой питались все эти годы, и то впроголодь!), и тоже расцеловал:

– Вот это глазищи! – восхитился он. – Ты в них, милая девчушка, даже сквозь слезы вся насквозь видна и понятна! Знаю, что лучшей жены мне не сыскать! Если дождёшься меня, красавица глазастая, то обещаю тебя любить и на руках носить! – а сам смеется, ей слезы вытирает и кружит. Потом извлек заветный карандашик, которому по солдатским меркам, цены нет, и на своей же каске записал ее адрес.

– И заработала на них полевая почта – с фронта в тыл, с тыла на фронт, – заново утонул Алексей Петрович в воспоминаниях, навеянных давними рассказами матери. – Они переписывались и после Победы, потому как отца демобилизовали из армии лишь к концу 1946 года. Но к этому времени у моих родителей и сомнений не осталось, что всё у них сложится чудесно и только вдвоём, вместе.

Так и вышло однажды. Мой отец, не откладывая встречу ни на день, как на крыльях примчался в Одессу и увез семнадцатилетнюю жену в свой родной Ленинград. А в 1947 году на свет появился очередной ленинградец, их сын. Это уже я начинал свой путь.

Тогда все жили трудно, голодно, но отец мой оказался удивительно легким человеком. Всё, всегда и везде у него прекрасно ладилось, всему он искренне радовался, неизменно всем людям улыбался. Работал он строителем, в шутку убеждая мать, будто на ближайшие сто лет ему и этой профессии хватит, а после – посмотрит. Но скоро неугомонный наш отец поступил ещё и в институт! Работал и учился одновременно, то ли на вечернем отделении, то ли заочно, не разобрался я. И хотя было это невероятно трудно, но улыбку он никогда не терял. Это сегодня можно слышать, что ребятам после армии уже учиться сложно и поздно. Мол, тупеют они в армии. А нынешние академики, между прочим, только после фронта за вузовские парты сели! И война им не помешала принести большую пользу своему народу. Было бы желание и воля! Ну, а маму мою отец по-прежнему носил на руках, как и при их первой встрече. И меня любил, как никто, наверное:

– Жизнь-то, какая наступила, сынок! – говорил мне отец. – Гляди смело на белый свет, радуйся себе и всему живому! Не сгибайся никогда, никому не вреди и друзей своих не предавай! – смеясь, мудро напутствовал меня он.

Благодаря его удивительной неугомонности, мы всей семьей успевали гулять, хотя потом он ночами сидел за книгами! В субботу у родителей был короткий рабочий день, всего шесть часов, потому мы все вместе наваливались на хозяйственные дела, дожидавшиеся своей очереди всю неделю, – всякие там стирки, глажки, уборки. Зато в воскресенье нас принимали пригороды Ленинграда, в которых стремительно отстраивали и реставрировали некогда прекрасные дворцы и другие сокровища. Странно ведь, немцы строили всегда настолько интересно, добротно и красиво, что нам, как я думаю, и сейчас не по силам, а вот разрушали они у нас всё подряд, не останавливаясь ни перед чем. Не ценили, стало быть, чужое добро и красоту! С землей сравнивали, словно варвары, никогда творчески не работавшие, потому и не ценившие чужой труд. Странные метаморфозы!

Отца, как будущего архитектора, восстановительные работы очень занимали. Он потом и должность подыскал себе там же, по своему профилю! Ведь после окончания института осуществил фронтовые мечты, стал-таки настоящим архитектором.

А моя мама еще девочкой, как устроилась после освобождения родной Одессы на швейную фабрику, шившую обмундирование для фронта, так и продолжала всю жизнь в этом же направлении, даже после переезда с отцом в Ленинград.

Но в 1962 году нашего отца не стало. Подвело его сердце. Войну ведь прошёл, а в мирные дни, будто счастья своего не выдержал. Мама всё плакала, жалела, что отец так и не узнал отдыха, неугомонный ведь был в любом деле. А ему шёл всего-то сорок первый…

*

– Знаешь, Сережа, – после мучительной паузы возобновил воспоминания Алексей Петрович, – ещё ребенком, гуляя в праздничные дни с родителями по Ленинграду, я часто выбегал перед ними, чтобы взглянуть на сверкающие отцовские награды, и ревниво поглядывал по сторонам, замечая и подсчитывая знаки чужой доблести. Люди вокруг в такие дни буквально расцветали. А сколько среди них встречалось Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы! Ведь в будни редко кто из фронтовиков носил свои медали и ордена. Иной раз, правда, замечались на пиджаках разноцветные ленточки, собранные в пестрые колодки. Поэтому в праздники обилие наград всегда подогревало интерес мальчишек и усиливало общую торжественность.

Мой отец на фронте кровью заработал семь боевых наград. Правда, некоторые из них вручили ему уже после войны, в военкомате. Таков был порядок. Все его награды я знал наизусть, ведь в отсутствие отца часто их перебирал и разглядывал, затаив дыхание. Отец наградами не хвалился и закреплял их на единственном своем пиджаке только в этот святой день, приговаривая непонятные мне до сих пор слова: «Что ж! Поглядим, каков иконостас достался выжившим!»

Всегда заманчиво поблескивали его пять медалей: «За отвагу», «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Но больше всего мне нравились два выпуклых ордена, покрытые цветными полупрозрачными эмалями. Такие красивые и совсем разные по своему виду: орден Отечественной войны 3-й степени и орден Славы 3-й степени.

На всех наградах были мелкие гравировки, которые я с трепетом прочитывал и изучал тысячу раз, надеясь отыскать что-то новое. Потом, сообразив, наконец, что саму войну я на них не увижу, стал читать всё, что попадалось на полках нашей районной библиотеки. Читал всё! Читал без разбора, большей частью не понимая военной терминологии и скрытой сути событий. Но старался разобраться самостоятельно, не привлекая к этому отца.

Уже позже, заметив устойчивый мой интерес к военной тематике, свою помощь в подборе книг предложила Клавдия Ивановна, душа человек, женщина, которая до сей поры представляется мне эталоном ленинградской интеллигентности. Почему я тогда не расспрашивал о ней самой? Наверняка, тоже пережила блокаду, вот так же ежедневно продолжая работать в этой же библиотеке. Теперь мне стыдно своей былой черствости и недомыслия по отношению к ней. Жаль, что теперь ничего не вернуть!

А с отцом любые разговоры о войне вообще не клеились. Он и на мои вопросы отвечал всегда уклончиво, например, так: