По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

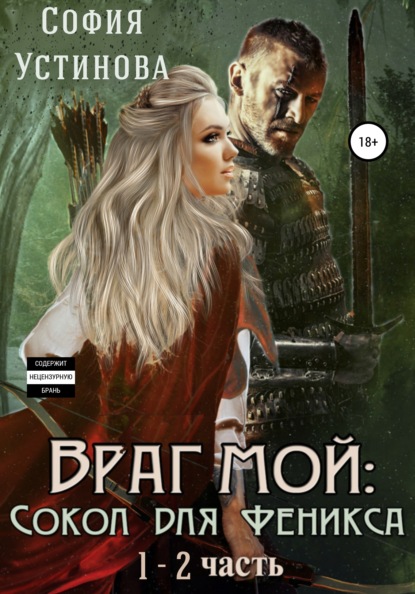

Враг мой: Сокол для Феникса

Год написания книги

2020

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Батюшка часто прощал мелкие проказы, больше для виду грозя пальцем, а иногда делая вид, что сердит:

– Любушка, – выговаривал громовым голосом, – ты же дочь князя, а не челядины! – а в глазах любовь лучилась, что не скрыть никаким гневом. И тут же старой кормилице: – Авдотья! Как же так?! Княжна, а растрёпанная и чумазая?.. Ежели не по силам с ребёнком управиться, то кой от вас прок?

– Княже, – тотчас принималась хлюпать носом Авдотья, да краем головного платка слёзы утирать с пухлого лица, – разве ж за ней угонишься? Почище сорванца какого!– досадливо головой качала. – Чуть свет – уже на улице! То коня ей подавай! То меч! А он, поди, тяжёлый и острый… А она, – задыхалась от негодования кормилица, – тянет, и всё тут! А ежели на ногу уронит, то дружинника задирает. Ремня бы ей хорошего!.. А то ведь – ни в чем отказа не знает! Балуете вы её, балуете! – не переставая причитать. – Что ж ждать-то ещё?! – бабскими слезами заливаясь. – Без матери воспитывается, сиротинкой растёт и никто ей не указ!.. И примера с сестры брать не желает!

Князь хмурил кустистые брови, растерянно чесал затылок, соглашаясь, что женской руки недоставало младшей дочери, и ничего лучше не придумывал, как усадить Любаву за пяльцы.

Сущее наказание!

Самое что ни на есть!

Ничего страшнее не знавала Любава.

Сидеть, как приколоченная, таращиться на ткань.

То в нитках, запутаешься! То с иглами сражаешься. Они вредные! Либо застревают, либо выскальзывают из пальцев, либо не туда попадают, либо нитку не хотят в дырку пускать. У-у-у-у!!!

Порой казалось, лучше бы розгами отходили – потерпела чуток, и свободна! А тут целый день от скуки умираешь! Над вышивкой пыхти, слушай сплетни боярынь и с тоской поглядывай на пробегающую под окнами счастливую детвору.

Не то чтобы Любава была неучем и неумехой. Она добросовестно училась вышивать, прясть, да шить, о чём говорили ее пальчики, исколотые иголкой. Только усидчивости в столь тонком и нудном деле непоседе и сорвиголове не хватало. Стежки получались кривыми и безалаберными, нитки переплетались, рисунок превращался в нечто уродливое и непонятное.

Вторая няня, Глафира, часто вздыхала и качала головой:

– Как же можно быть такой криворукой? Боги её берегите! Кому ж достанется такая плохая хозяйка? Кто возьмёт-то…

Но Любава не расстраивалась. Ведь в этом мире столько интересных вещей, помимо вышивания, шитья и штопки.

– Нянь, – поджимала губы от досады, когда очередной отрез был загублен нерадивым узором княжны, – да кому нужно это шитьё?

– Ба, – всплескивала руками Глафира, вытаращиваясь на подопечную, словно кикимору увидала. – Мужу!

– Замуж??? – тотчас хохотала Любава. – Э-э-э, эт когда ещё! – отмахивалась небрежно. – К тому времени я научусь не только строить прислугу, да вести хозяйство. Я и петь научусь, и танцевать, и ещё много-много чего!

Особенно княжне хотелось научиться играть или на свирели или на гуслях. Жаль, что это было сугубо мужское дело. И даже наберись она наглости и овладей таким умением – её тонкая игра точно была бы осуждена не только семьей, но и всем миром.

10 лет назад

Любава Добродская

Любава тяжко вздохнула и, подперев голову рукой, с тоской уставилась в окно. Крестьянская детвора вовсю играла в лапту, веселясь и радуясь каждому точному удару. А ей приходилось сидеть в тереме, отбывая очередное наказание и умирать от скуки.

Вот же непруха!!!

Княжна засмотрелась на высокого стройного отрока – сына кузнеца. Он как раз помахивал битой, готовясь отразить бросок.

Подающий подбросил войлочной мяч, и Иванко, закусив губу, попал точно по нему.

Раздались восторженные крики. Иванко отбросил биту и скрылся с глаз, помчавшись через весь двор, к противоположному краю поля.

Любава снова горестно вздохнула.

В команде с Иванко играть хотели все. Он был лучшим игроком. Для своего возраста, – а он уже находился в середине возраста отрока, – Иванко был сильным, высоким, ловким. Увлекал своими идеями, заряжал уверенностью в том, что всё получится.

Младшая княжна любовалась им издали. Хотя бы так! Каким бы он ни был красавцем и героем… девичьих грёз, он, прежде всего, сын кузнеца! Да и старше её на четыре весны!!! А стало быть, никогда не обратит внимания на семилетку, с вечно сбитыми коленками, поцарапанными руками и растрёпанными волосами.

– Я же девочка, – досадливо пробурчала Любава, напоминая себе горькую истину. Смиренно склонилась над вышивкой и погрузилась в мечты о том, как Иванко когда-нибудь пригласит её на свидание.

Ах-аха! Как Казимир Всеволодович её страшную сестру, которая, глупо полагала, что Любава спит. Но младшая бдила. Ещё бы, как уснуть, когда под окнами кто-то шебуршит и шепчет? А когда прислушалась, оказалось, Казимир – небогатый княжич каких-то дальних земель. Он как увидал Мирославу, так голову от любви и потерял. Сестра из себя неприступность строила, младшей про воспитание оскомину уже набила, а сама по ночам вылезала в окно, и нежилась в крепких объятиях захудалого княжича.

И ладно бы, он женихом её значился, так нет… Он даже с батюшкой словом не перемолвился насчёт свадьбы!

И то, Любава знать знала, слышать слышала о тайных встречах, да никому не выдавала секрета.

Любовь!..

Этому чувству завидовала и мечтала когда-нибудь точно так же, как сестра… без оглядки влюбиться в своего «Казимира»! Только пусть он будет «Иванко!»

Всё же – старый он… Казимир Всеволодович. И страшный… И что сестра в нём нашла? Эх, глупая.

Хотя Мирославе уже пятнадцать минуло, а это уже ого-го – сколько для девицы на выданье. Того и глядишь, старой девой останется! Так что, кто его ведал, какого это быть почти старой. Поди, в такой дремучести и не на такую страхолюдину, как Казимир Всеволодович поведёшься.

Ему подавно больше. Сколько точно – не сказать, но взгляд тёмных глаз, единожды брошенный в её сторону, запомнила надолго. Столько в нём было презрения, превосходства и ненависти!..

Мира же влюбилась в Казимира сразу, как только встретила на празднике Спожинки. В этот год он был особенно многолюден, покуда до княжества Святояра добрались княжичи с других земель и женихи с ближайших.

Увидала и заболела им.

И пока народ дожинки, обжимки отмечал, Велесу хвалу пел, почитая Его как Отца божьего, за то, что учил праотцов землю пахать, злаки сеять, жать венки на полях страдных и ставить снопы в жилище, – старшая княжна не спускала глаз с высокого незнакомца. Он со скучающим видом сидел поодаль от князя Святояра, да по сторонам поглядывал, думая о чём-то своём.

– Что, по нраву пришёлся? – боярышня Зрослава наклонилась к сестре так близко, что Любава едва слышала, о чём шепчутся. – Вдовец, кстати, – многозначительно. А Мира тотчас разулыбалась, словно он ей уже предложение удачное сделал.

– Хочешь, – продолжала ворковать боярыня, – попрошу князя вас познакомить? Казимир Всеволодович с вашим батюшкой хорошо знакомы.

– Казимир, – точно попробовала на вкус диковинное имя старшая сестра. В глазах таинственный блеск заиграл, румянец на щеках выступил. Любава непонимающе глянула на старика худосочного, опять на Миру и чуть не завопила от недоумения: «Что ты в нём нашла?»

Но благоразумно язык придержала, когда старшая на вопрос боярыни кивнула, пуще прежнего краской заливаясь.

Про Мирославу и так уже поговаривали, что в девках засиделась. Ещё чуть-чуть и «брачок» наружу выплывет. Не то чтобы не было желающих. Приезжали княжичи, да богатые купцы, бояре с разных земель, как только старшей едва двенадцать минуло. Ликом – вышла, статью – не подкачала, нравом – отличалась покладистым.

Но батюшка не спешил расставаться с дочерью, объясняя, что самого лучшего ей желает. На деле он больше за себя переживал. За княжество, земли…

Плохо, некрасиво с его стороны, но князь Святояр не хотел прощаться с главной помощницей. В хозяйстве она уже давно жену заменила и в воспитании младшей сестры помогала…

Потому Любава и рассудила, может счастье сестре будет с этим Казимиром. Батюшка даст благословение…

Мирослава Добродская

Наутро Мирослава стояла перед отцом, опустив глаза, и ужас заполнял её существо. Она так ждала сватов от Казимира, и чуть не упала, когда услышала: