По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

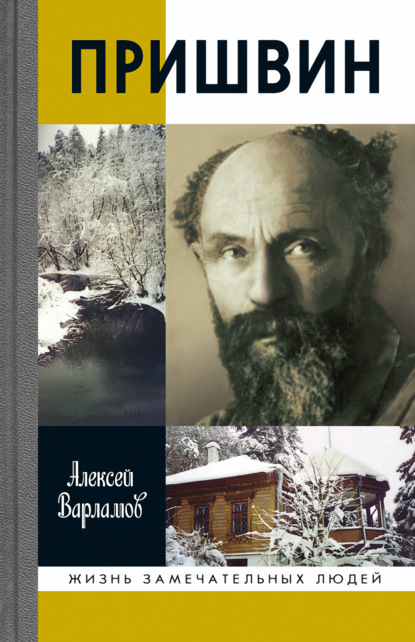

Пришвин

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Быть может, именно споря с Розановым, он напишет в Дневнике последних лет: «Спасся я от них (декадентов. – А. В.) скорее всего не искусством, а поведением»[89 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 591.].

«Из тебя что-то выйдет», – сказал маленькому Курымушке учитель географии и гениальный писатель.

«Это, конечно, поэзия, но и еще что-то», – охарактеризовал одну из первых пришвинских книг Александр Блок.

Вот это «что-то»[90 - Поразительна любовь Пришвина к этому неопределеннейшему из всех русских местоимений. В 1933 году в статье «Мой очерк» с подзаголовком «биографический анализ» он напишет: «Начиная от своего первого очерка «В краю непуганых птиц», кончая очерком своей жизни «Кащеева цепь» и книгой «Журавлиная родина», Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то». В 1942 году: «…это что-то у Розанова и через него передалось мне, и не по существу, как у него, а по невозможному моему обезьянству» (Пришвин о Розанове. С. 201). А в 1949-м – о Розанове же – «…что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать)» (Там же. С.207). «Обезьянство» – и есть ключевое слово для характеристики пришвинской зависимости от Розанова. Отсюда и пожизненная задача Пришвина – освободиться от него.], эта неопределенность мучила писателя если не всю жизнь, то добрую ее половину, дух победы и поражения в нем боролись, смущали и искушали его, и в пришвинской натуре настаивалась, вызревала упрямая и гордая воля, столь необходимая писателю для того, чтобы воплотить свой дар.

История взаимоотношений Пришвина с Розановым не закончилась со смертью Василия Васильевича, и вот еще одна поразительная деталь: дата смерти Розанова по старому стилю совпадает с днем рождения Пришвина – 23 января. Именно этот день всегда отмечал Пришвин как свое рождение, и ту же дату как день памяти Розанова называет в своих воспоминаниях его дочь: «Было около 12 часов дня, четверг 23 января ст. стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз я»[91 - Воспоминания Т. В. Розановой // Русская литература. 1989. № 4. С. 166.]. Это же число в своем письме к Нестерову называет П. А. Флоренский. По новому стилю даты расходятся на один день: 4 февраля – день рождения Пришвина, 5-го – день смерти Розанова, и дело тут в том, что разница между григорианским и юлианским календарями в XIX веке составляла 12 дней, а в XX – 13.

В 20-е годы в Загорске Пришвин познакомился с младшей дочерью Василия Васильевича Татьяной Васильевной и пережил своеобразный духовный роман. Было бы заманчиво увидеть тут параллель с самим Розановым, который когда-то женился на Аполлинарии Сусловой, потому что она была любовницей Достоевского, однако отношения Пришвина с Розановой были совершенно иного рода, и даже Ефросинья Павловна (жена Михаила Михайловича) относилась к ним совершенно спокойно. «Очень некрасива, невзрачна, – писал Пришвин о Розановой, – но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф<росинья> Пав<ловна> ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют»[92 - Пришвин о Розанове. С. 179.].

Пришвин ощущал родство с Татьяной Васильевной, потому что «у этой девушки и у меня силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем».

Именно ей читал он в 1927 году уже опубликованного «Курымушку» – первое звено «Кащеевой цепи».

Однако и здесь есть своя неясность.

«27 марта. К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевн>а, и я читал ей «Курымушку». Под конец пришла Григорьева и помешала. Т<атьяна> В<асильевна> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожественное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке»[93 - Пришвин о Розанове. С. 180.].

Но два дня спустя произошло неожиданное:

«31 Марта. Розанова вернула «Кащееву цепь», и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама занесла бы книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит»[94 - Пришвин о Розанове. С. 181.].

А вот отрывок из воспоминаний Т. В. Розановой: «В это время (после разрыва с Аполлинарией Сусловой. – А. В.) отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись, особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения, его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там работал и уже явился к нам в квартиру с рюкзаком и женатым. Он принес свою первую книгу «За волшебным колобком» и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в провинции». Отец сдержал слово, поместил в «Новом времени» похвальную рецензию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее Пришвин написал роман «Кащеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и также фотографический снимок с пелены препод<обного> Сергия, которая находится в государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске.

Фотографии эти до сих пор висят у меня в комнате»[95 - Русская литература. 1989. № 4. С. 170.].

В этих воспоминаниях довольно много фактических ошибок. Во-первых, Суслова оставила Розанова не в Ельце, а в Брянске («Я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как моя жизнь там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии»[96 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.]), и случилось это в 1886 году («Первый мой брак был заключен зимою 1881 года, длился до августа 1886 года, все время был несчастный»[97 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.]), так что в грехе травли ославленного на весь город, морально убитого человека Пришвин не виновен. Во-вторых, «Колобок» не был его первой книгой, в-третьих, Пришвин никогда не был в Америке, да и про розановскую рецензию в «Новом времени» ничего не известно. И все же отношение дочери Розанова к Пришвину очевидно…

Много лет спустя после смерти обоих участников многолетнего и такого плодотворного противостояния две женщины, напрямую с ними связанные и бережно хранящие о близких им людях память, предприняли попытку протянуть друг другу руку.

В конце шестидесятых годов между Валерией Дмитриевной Пришвиной и Татьяной Васильевной Розановой завязалась переписка, и, хотя формальным поводом к ней послужила судьба того самого розановского письменного стола, который приобрел когда-то Пришвин, связана она была прежде всего именно с «Кащеевой цепью», и обеим корреспонденткам требовалось немалое мужество, чтобы коснуться этой темы.

В. Д. Пришвина писала Т. В. Розановой: «Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве.

Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца! Особенно «Кащееву цепь». Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства (…) Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души (…). М. М. никогда не останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».

Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».

И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать…»

Читала или не читала, действительно ли Пришвин сожалел о написанном и почему в таком случае не внес в роман, над которым работал до последнего дня, соответствующих изменений – как решить это новое противоречие в запутанной пришвинско-розановской истории, теперь уже не скажет никто. Видимо, все-таки что-то читала и принять написанное об отце не смогла… И, видимо, Пришвин отказываться от романа не стал – «еже писах, писах…».

Наверное, там, за чертой смертного пробега, учитель и ученик встретились и договорили все, что не успели и не смогли сказать друг другу здесь:

«Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби», – писала Т. В. Розанова[98 - Пришвин о Розанове. С. 212.].

Чем крупнее и масштабнее писатели-современники, тем драматичнее их отношения. Но в истории литературы они останутся рядом: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все…»

Глава IV. Пришвинские университеты

Слишком увлекшись этим занимательным сюжетом, мы далеко забежали вперед, и теперь нам предстоит вернуться в конец XIX века, где в зародыше скопились истоки бед века XX. Неизвестно, как сложилась бы пришвинская судьба в его зеленые годы и состоялась бы последующая встреча не только с Ремизовым и Розановым, но и со всей литературной богемой Российской империи, стал бы он писателем или нет, если бы в 1889 году старший брат его работящей матушки сибирский судовладелец Иван Иванович Игнатов (тот самый храбрец и кутила, что предостерегал отрока Михаила держаться поумнее и не хвалиться безобразием и робел перед будущим царем-мучеником) не предложил племяннику переехать в Тюмень. А в вольной Тюмени, ныне сделавшейся одним из центров пришвиноведения, тем более с таким дядей, все было можно, в том числе волчебилетнику – учиться.

Хотел ли шестнадцатилетний мальчик туда ехать, с каким чувством покидал он родной дом, как расставался на несколько лет с матерью и братьями, хорошо ли жилось ему с малознакомым и очень непростым родственником в чужом краю, остается неизвестным. Однако для духовного роста этот период его жизни дал чрезвычайно много, начиная с дороги из Ельца в Сибирь. Это было его первое по-настоящему большое путешествие, причем путешествие в Азию, то есть практическое воплощение недавней мечты, и по пути Пришвину встретились люди, которые сыграли в его жизни большую роль. Это и сектанты, направлявшиеся в град Китеж – по их тропинке Михаил Михайлович через несколько десятков лет пройдет и сам, и скрывавшиеся от полиции революционеры, с которыми он столкнется еще раньше, и так получит воплощение важнейший пришвинский мотив – сектанты как революционеры и революционеры как сектанты.

Да и сам Иван Иванович был фигурой! Судя по воспоминаниям другой его племянницы, Т. И. Коншиной, то был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очаровательный прожигатель жизни», он славился своими неординарными поступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сближало его с пришвинским отцом. Только, в отличие от несчастливого в азартных играх и слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравшись и спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему друг, пришвинский дядя Ваня не впал в отчаяние, а, дав себе зарок не брать в руки карты, пока не отыграется, уехал в Сибирь. Там он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным бизнесом и с годами сделался настоящим воротилой (сюжет русской литературе знакомый – см. Мамина-Сибиряка или Вяч. Шишкова, может быть, поэтому Пришвин и не стал его разрабатывать), но не переставал интересоваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, собрал большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные часы, увлекался охотой, любил сухое шампанское, которое звал «сек», часто бывал высокомерен и жесток, одних людей привечал, а других преследовал и оставил у всех знавших его воспоминания противоречивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду.

Видимо, своенравный племянничек пришелся ему по сердцу – во всяком случае, в своем романе, старательно затушевывая негатив и лишь слегка, почтительно над дядюшкой посмеиваясь, Пришвин создал образ настоящего сибирского романтика, повадками похожего на американского пионера с русскими корнями.

Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами»), и поразительно, но в тюменском Александровском реальном училище Пришвин оказался, по свидетельству Валерии Дмитриевны, едва ли не первым учеником. Она, разумеется, ничего не сочиняла и во всех своих высказываниях опиралась на его поздние несколько приукрашенные воспоминания и устные рассказы. Сам же он в 1918 году писал о тюменских успехах скромнее: «Учился в реальном не увлекаясь, ни хорошо, ни плохо»[99 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.] (в более поздние годы самооценка, видимо, завысилась[100 - На самом деле это еще один пример если не сознательной мистификации, то смешения автобиографии и автобиографической прозы. В 1923 году, в одном из набросков к «Кащеевой цепи» читаем: «А он-то – дурак, дурак! – потратил три года неустанного труда и одиночества, чтобы сделаться первым учеником и получить золотую медаль(…)» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 38). И если уж совсем точно следовать букве истории, то в училище по успеваемости Михаил Пришвин был пятым учеником, но при этом имел «3» по поведению, и причина столь низкой оценки – «непосещение церковных служб» (Пришвин и современность. С. 203).]), но как бы там ни было – очевидно, что прежних проблем с учебой не было – или же уровень подготовки других учеников был существенно ниже. А может быть, он сам сильно изменился, вырос либо боялся повторения старой истории – а из Сибири куда бежать? – смирил гордыню и самолюбие. И если поначалу «ему казалось, что в новой гимназии его примут как героя, пострадавшего за дело товарищей», то со временем его «сердце начало на хорошем человеке крепко завязывать свои узелки, и, как испытавшему голод вдруг оказался слаще сахара черный хлеб, так и обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку» и – продолжу цитату из набросков к «Кащеевой цепи» – «Алпатов бросился всех догонять, чтобы непременно кончить гимназию, в университет попасть и быть как все»[101 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 25.].

Похоже, что ситуация с елецкой гимназией, где недоучились в одно и то же время два крупнейших русских писателя и откуда сбежал с учительской кафедры третий, говорит не в ее пользу. Вероятнее всего, мальчику просто следовало поменять школу и все наладилось бы – и не имели бы мы тогда великого писателя, – но гимназия в Ельце была одна-единственная.

Пришвин окончил реальное училище только в 1892 году. Ему исполнилось в это время девятнадцать лет – возраст совсем не маленький, тут сказалось двойное второгодничество – и юноша торопился наверстать упущенное. «Самый высший» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красноуфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промышленного училища, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тюмень «с погонами и танцевать как студент!».

В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек переехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу (но какова география перемещений!) в политехникум и поступил на химико-агрономическое отделение.

Валерия Дмитриевна полагала, что на выбор факультета повлияли два обстоятельства. Во-первых, желание приобрести прочные знания, чтобы помогать матери в ведении хозяйства, а в дальнейшем и самому им заниматься, и, во-вторых, «заменить таинственной наукой Бога, с детской верой в Которого еще в четвертом классе гимназии мальчику «приходилось расставаться» с помощью его старшего товарища Николая Семашко»[102 - Путь к слову. С. 53.].

В наброске к автобиографии Пришвин отметил: «В Риге меняю разные факультеты в поисках "философского камня"»[103 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.].

А позднее в рассказе-воспоминании «Большая звезда» предположил, что «выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству», на дрожжах коего он вырос.

Так получилось, что самое достопримечательное из того, что с Пришвиным в ту пору происходило, если только не считать овладения немецким языком (в Риге преподавание велось на немецком), – было его увлечение великим детищем германского ума и счастливым соперником русского народничества – марксизмом.

Ничего ни оригинального, ни экстраординарного в том не было. Марксизм в те годы был банален и обязателен, как подростковые прыщи: вирусом зловредного учения (замечательно, что слово «вирус» использовал и Пришвин, говоря об истоках русской революции: «Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние»[104 - Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М., 1995. С. 185.]) были заражены почти все учебные заведения России. Через это искушение, по пути от «марксизма к идеализму» прошли многие русские умы. Достаточно вспомнить философов Булгакова, Бердяева, П. Струве, С. Франка, Г. Федотова, писателя Алексея Михайловича Ремизова, поэта Эллиса (Льва Кобылинского), доброго пришвинского знакомого критика Р. В. Иванова-Разумника, а еще Замятина, Горького – многих.

Но размышляя над особенностями своей судьбы, Пришвин находил увлечению молодости и другое, личное объяснение. Исключенный из гимназии самолюбивый мальчик стремился «не отстать от других и быть как все».

А десять с лишним лет спустя сделал к этой истории новое добавление: «Раньше было все вне меня «да» и внутри «нет» – я неудачник, теперь стало внутри меня «да», а вне меня «нет». Теперь мир вне нашей партии стал неудачником и мы вполне верили, что нам суждено его переделать, что и он переменится, как и Бебель в то время писал, что всемирная катастрофа настанет еще при нашей жизни»[105 - Пришвин М. М. Дневник 1936 года // Октябрь. 1993. № 10. С. 11.].

На протяжении долгих лет жизни Пришвин много раз обращался к революционному сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жертвенной борьбы за лучшую жизнь до горького признания, что был он шпаной среди шпаны.

Посреди этих противоречивых высказываний располагаются и такие:

«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями» (…) «Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал неученье – "Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата"»[106 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 229.].

К слову сказать, Бунина, так же как и Пришвина, покинувшего гимназию и даже не учившегося в университете, все эти искушения совершенно миновали (несмотря на то, что в кружок самых завзятых радикалов входил его брат Юлий, у которого он тогда жил), и он остался спокойным и холодным их наблюдателем: «Все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево, все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение в перевороте, в конституции или республике…» («Жизнь Арсеньева»).

Был ли Пришвин, как раз в те годы или чуть позднее участвовавший в революционном движении, одним из таких людей?

И да, и нет.

Пришвинский марксизм был особого рода, и причины его коренились очень глубоко. Пришвин, как уже говорилось, родился в семье с хотя и размытыми, но все же не исчезнувшими старообрядческими традициями. Русские старообрядцы при всей своей неоднородности составляют этнос, уже почти три столетия живущий в ожидании скорого конца света, так что мальчик вырос в апокалиптической атмосфере. Марксизм и апокалиптицизм – смесь, которая может подорвать и разрушить что угодно, и именно на эту благодатную почву эсхатологического ужаса и упали марксистские семена и прежде всего книга Августа Бебеля «Женщина и социализм», которую в революционном кружке молодому студенту доверили переводить с немецкого на русский, что он и кинулся исполнять с «пожаром в душе», и так сомкнулись начало и конец, а вернее – и это очень существенно – конец и начало:

«У Бебеля был поставлен вопрос о всемирной катастрофе при нашей жизни. С этим чувством конца у вождя германского пролетариата пробуждалось наследственное чувство конца от староверов, предков моих по матери. Концом мира меня с детства пугали, и вот теперь этот конец сделался началом новой жизни»[107 - Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.].

«Из тебя что-то выйдет», – сказал маленькому Курымушке учитель географии и гениальный писатель.

«Это, конечно, поэзия, но и еще что-то», – охарактеризовал одну из первых пришвинских книг Александр Блок.

Вот это «что-то»[90 - Поразительна любовь Пришвина к этому неопределеннейшему из всех русских местоимений. В 1933 году в статье «Мой очерк» с подзаголовком «биографический анализ» он напишет: «Начиная от своего первого очерка «В краю непуганых птиц», кончая очерком своей жизни «Кащеева цепь» и книгой «Журавлиная родина», Пришвин занимался исключительно тем, что старался расплавить в каждом своем очерке какое-то трудное что-то». В 1942 году: «…это что-то у Розанова и через него передалось мне, и не по существу, как у него, а по невозможному моему обезьянству» (Пришвин о Розанове. С. 201). А в 1949-м – о Розанове же – «…что-то влечет меня к этому святому мыслителю и порочному человеку (порочен тем, что сказал, о чем нельзя говорить, заглянул, куда нельзя заглядывать)» (Там же. С.207). «Обезьянство» – и есть ключевое слово для характеристики пришвинской зависимости от Розанова. Отсюда и пожизненная задача Пришвина – освободиться от него.], эта неопределенность мучила писателя если не всю жизнь, то добрую ее половину, дух победы и поражения в нем боролись, смущали и искушали его, и в пришвинской натуре настаивалась, вызревала упрямая и гордая воля, столь необходимая писателю для того, чтобы воплотить свой дар.

История взаимоотношений Пришвина с Розановым не закончилась со смертью Василия Васильевича, и вот еще одна поразительная деталь: дата смерти Розанова по старому стилю совпадает с днем рождения Пришвина – 23 января. Именно этот день всегда отмечал Пришвин как свое рождение, и ту же дату как день памяти Розанова называет в своих воспоминаниях его дочь: «Было около 12 часов дня, четверг 23 января ст. стиля. П. А. Флоренский вторично прочитал отходную молитву, в третий раз я»[91 - Воспоминания Т. В. Розановой // Русская литература. 1989. № 4. С. 166.]. Это же число в своем письме к Нестерову называет П. А. Флоренский. По новому стилю даты расходятся на один день: 4 февраля – день рождения Пришвина, 5-го – день смерти Розанова, и дело тут в том, что разница между григорианским и юлианским календарями в XIX веке составляла 12 дней, а в XX – 13.

В 20-е годы в Загорске Пришвин познакомился с младшей дочерью Василия Васильевича Татьяной Васильевной и пережил своеобразный духовный роман. Было бы заманчиво увидеть тут параллель с самим Розановым, который когда-то женился на Аполлинарии Сусловой, потому что она была любовницей Достоевского, однако отношения Пришвина с Розановой были совершенно иного рода, и даже Ефросинья Павловна (жена Михаила Михайловича) относилась к ним совершенно спокойно. «Очень некрасива, невзрачна, – писал Пришвин о Розановой, – но так оживленна, так игрива в мысли, что становится лучше красивой. В этом общении, чисто духовном, есть особенная сладость какая-то, и стало сильнее, что может сравниться лишь с самой игрой, мартовской любовью. Вероятно, это сила религиозно-преображенного эроса. Но Еф<росинья> Пав<ловна> ее не ревновала (как всех) ко мне, и к этому не ревнуют»[92 - Пришвин о Розанове. С. 179.].

Пришвин ощущал родство с Татьяной Васильевной, потому что «у этой девушки и у меня силы ушли на преодоление боли, причиненной одним и тем же (впоследствии любимым) человеком, ее отцом и моим учителем».

Именно ей читал он в 1927 году уже опубликованного «Курымушку» – первое звено «Кащеевой цепи».

Однако и здесь есть своя неясность.

«27 марта. К обеду пришла Т<атьяна> В<асильевн>а, и я читал ей «Курымушку». Под конец пришла Григорьева и помешала. Т<атьяна> В<асильевна> сказала, что Розанов и должен был меня исключить. Она забыла, что худ<ожественное> произведение, трагедия, в которой все люди должны делать так, как они делают. Но в действительности ведь было вовсе не так: Розанов был виноват.

29 марта. Т<атьяна> В<асильевна> Розанова горячей душой, с огромным интересом в течение 4-х часов чтения слушала повести мои о Курымушке»[93 - Пришвин о Розанове. С. 180.].

Но два дня спустя произошло неожиданное:

«31 Марта. Розанова вернула «Кащееву цепь», и было очень неприлично это: все-таки несомненно это жест, иначе она сама занесла бы книгу, жест очень тонкий вышел. В общем, мира с покойным Вас<илием> Вас<ильевичем> не происходит»[94 - Пришвин о Розанове. С. 181.].

А вот отрывок из воспоминаний Т. В. Розановой: «В это время (после разрыва с Аполлинарией Сусловой. – А. В.) отец был морально убит, гимназисты над ним смеялись, особенную дерзость проявил мальчик Пришвин. Отец на педагогическом совете требовал его исключения, его исключили, и потом, как мы узнали, юноша этот убежал в Америку, там работал и уже явился к нам в квартиру с рюкзаком и женатым. Он принес свою первую книгу «За волшебным колобком» и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал мне: «Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал и написал хорошую книгу, а то бы был каким-нибудь мелким чиновником в провинции». Отец сдержал слово, поместил в «Новом времени» похвальную рецензию. После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее Пришвин написал роман «Кащеева цепь», где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца и также фотографический снимок с пелены препод<обного> Сергия, которая находится в государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске.

Фотографии эти до сих пор висят у меня в комнате»[95 - Русская литература. 1989. № 4. С. 170.].

В этих воспоминаниях довольно много фактических ошибок. Во-первых, Суслова оставила Розанова не в Ельце, а в Брянске («Я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как моя жизнь там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии»[96 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.]), и случилось это в 1886 году («Первый мой брак был заключен зимою 1881 года, длился до августа 1886 года, все время был несчастный»[97 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 691.]), так что в грехе травли ославленного на весь город, морально убитого человека Пришвин не виновен. Во-вторых, «Колобок» не был его первой книгой, в-третьих, Пришвин никогда не был в Америке, да и про розановскую рецензию в «Новом времени» ничего не известно. И все же отношение дочери Розанова к Пришвину очевидно…

Много лет спустя после смерти обоих участников многолетнего и такого плодотворного противостояния две женщины, напрямую с ними связанные и бережно хранящие о близких им людях память, предприняли попытку протянуть друг другу руку.

В конце шестидесятых годов между Валерией Дмитриевной Пришвиной и Татьяной Васильевной Розановой завязалась переписка, и, хотя формальным поводом к ней послужила судьба того самого розановского письменного стола, который приобрел когда-то Пришвин, связана она была прежде всего именно с «Кащеевой цепью», и обеим корреспонденткам требовалось немалое мужество, чтобы коснуться этой темы.

В. Д. Пришвина писала Т. В. Розановой: «Писать мне Вам трудно, потому что давно уже не доверяю бумаге в тех случаях, когда дело идет о живой жизни и душе, а не о так называемом творчестве.

Я хочу вам сказать о М<ихаиле> М<ихайловиче> – он великодушный, чистейший, светлый человек, делавший, несомненно, много ошибок в жизни. Но вы простите ему все до конца! Особенно «Кащееву цепь». Ведь и В. В. был виноват перед тем мальчиком, который стоял тогда на грани самоубийства (…) Я понимаю так, что все это было в нем поиски страдающей, неуспокоенной великой души (…). М. М. никогда не останавливался в своей жажде, в поиске истины, он был тоже воистину нищим духом, хотя никто это не видел в нем за его игрой, и за это я его люблю».

Татьяна Васильевна Розанова отвечала В. Д. Пришвиной: «В. В. и М. М. – оба были друг перед другом виноваты, – это Вы верно написали. Я Вам честно говорю, что не читала этого, так как не хотела себя расстраивать, – бесполезно: расстройств и так много, об этом я говорила и М. М. при его жизни, и он меня верно понял».

И в другом письме: «Очень хорошо Вы мне сообщили, что Михаил Михайлович уже в гимназии сознал, что и он виноват. Это делает ему большую честь. Я помню, что Михаил Михайлович мне говорил, что сожалеет, что описал В<асилия> В<асильевича> в плохом виде, но я этой вещи не читала и ничего не могу сказать…»

Читала или не читала, действительно ли Пришвин сожалел о написанном и почему в таком случае не внес в роман, над которым работал до последнего дня, соответствующих изменений – как решить это новое противоречие в запутанной пришвинско-розановской истории, теперь уже не скажет никто. Видимо, все-таки что-то читала и принять написанное об отце не смогла… И, видимо, Пришвин отказываться от романа не стал – «еже писах, писах…».

Наверное, там, за чертой смертного пробега, учитель и ученик встретились и договорили все, что не успели и не смогли сказать друг другу здесь:

«Упокой душу обоих мятущихся в жизни людей и всели в места упокоения. Кто много страдал, тому и много прощается. А они оба много в жизни видели скорби», – писала Т. В. Розанова[98 - Пришвин о Розанове. С. 212.].

Чем крупнее и масштабнее писатели-современники, тем драматичнее их отношения. Но в истории литературы они останутся рядом: «Розанов – послесловие русской литературы, я – бесплатное приложение. И все…»

Глава IV. Пришвинские университеты

Слишком увлекшись этим занимательным сюжетом, мы далеко забежали вперед, и теперь нам предстоит вернуться в конец XIX века, где в зародыше скопились истоки бед века XX. Неизвестно, как сложилась бы пришвинская судьба в его зеленые годы и состоялась бы последующая встреча не только с Ремизовым и Розановым, но и со всей литературной богемой Российской империи, стал бы он писателем или нет, если бы в 1889 году старший брат его работящей матушки сибирский судовладелец Иван Иванович Игнатов (тот самый храбрец и кутила, что предостерегал отрока Михаила держаться поумнее и не хвалиться безобразием и робел перед будущим царем-мучеником) не предложил племяннику переехать в Тюмень. А в вольной Тюмени, ныне сделавшейся одним из центров пришвиноведения, тем более с таким дядей, все было можно, в том числе волчебилетнику – учиться.

Хотел ли шестнадцатилетний мальчик туда ехать, с каким чувством покидал он родной дом, как расставался на несколько лет с матерью и братьями, хорошо ли жилось ему с малознакомым и очень непростым родственником в чужом краю, остается неизвестным. Однако для духовного роста этот период его жизни дал чрезвычайно много, начиная с дороги из Ельца в Сибирь. Это было его первое по-настоящему большое путешествие, причем путешествие в Азию, то есть практическое воплощение недавней мечты, и по пути Пришвину встретились люди, которые сыграли в его жизни большую роль. Это и сектанты, направлявшиеся в град Китеж – по их тропинке Михаил Михайлович через несколько десятков лет пройдет и сам, и скрывавшиеся от полиции революционеры, с которыми он столкнется еще раньше, и так получит воплощение важнейший пришвинский мотив – сектанты как революционеры и революционеры как сектанты.

Да и сам Иван Иванович был фигурой! Судя по воспоминаниям другой его племянницы, Т. И. Коншиной, то был настоящий антик. Убежденный холостяк и «очаровательный прожигатель жизни», он славился своими неординарными поступками, устройством фантастических пиров и пикников, подношением дамам богатых подарков, любовными романами и игрой в карты. Последнее сближало его с пришвинским отцом. Только, в отличие от несчастливого в азартных играх и слабовольного Михаила Дмитриевича, однажды чудовищно проигравшись и спустив имение брата, а также и изрядную сумму денег, которые одолжил ему друг, пришвинский дядя Ваня не впал в отчаяние, а, дав себе зарок не брать в руки карты, пока не отыграется, уехал в Сибирь. Там он неизвестно как раздобыл первоначальный капитал, занялся пароходным бизнесом и с годами сделался настоящим воротилой (сюжет русской литературе знакомый – см. Мамина-Сибиряка или Вяч. Шишкова, может быть, поэтому Пришвин и не стал его разрабатывать), но не переставал интересоваться достижениями науки, новинками литературы и театра, был инициатором создания вольно-пожарной дружины и попечителем реального училища, собрал большую библиотеку, привез в свой город лейденскую банку и солнечные часы, увлекался охотой, любил сухое шампанское, которое звал «сек», часто бывал высокомерен и жесток, одних людей привечал, а других преследовал и оставил у всех знавших его воспоминания противоречивые, но чрезвычайно яркие. «Самый высший» звали его в роду.

Видимо, своенравный племянничек пришелся ему по сердцу – во всяком случае, в своем романе, старательно затушевывая негатив и лишь слегка, почтительно над дядюшкой посмеиваясь, Пришвин создал образ настоящего сибирского романтика, повадками похожего на американского пионера с русскими корнями.

Под его водительством великовозрастное чадо снова стало учиться («Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами»), и поразительно, но в тюменском Александровском реальном училище Пришвин оказался, по свидетельству Валерии Дмитриевны, едва ли не первым учеником. Она, разумеется, ничего не сочиняла и во всех своих высказываниях опиралась на его поздние несколько приукрашенные воспоминания и устные рассказы. Сам же он в 1918 году писал о тюменских успехах скромнее: «Учился в реальном не увлекаясь, ни хорошо, ни плохо»[99 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.] (в более поздние годы самооценка, видимо, завысилась[100 - На самом деле это еще один пример если не сознательной мистификации, то смешения автобиографии и автобиографической прозы. В 1923 году, в одном из набросков к «Кащеевой цепи» читаем: «А он-то – дурак, дурак! – потратил три года неустанного труда и одиночества, чтобы сделаться первым учеником и получить золотую медаль(…)» (Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 38). И если уж совсем точно следовать букве истории, то в училище по успеваемости Михаил Пришвин был пятым учеником, но при этом имел «3» по поведению, и причина столь низкой оценки – «непосещение церковных служб» (Пришвин и современность. С. 203).]), но как бы там ни было – очевидно, что прежних проблем с учебой не было – или же уровень подготовки других учеников был существенно ниже. А может быть, он сам сильно изменился, вырос либо боялся повторения старой истории – а из Сибири куда бежать? – смирил гордыню и самолюбие. И если поначалу «ему казалось, что в новой гимназии его примут как героя, пострадавшего за дело товарищей», то со временем его «сердце начало на хорошем человеке крепко завязывать свои узелки, и, как испытавшему голод вдруг оказался слаще сахара черный хлеб, так и обедневшее сердце мимо гениев и великих людей пошло навстречу обыкновенному милому, хорошему человеку» и – продолжу цитату из набросков к «Кащеевой цепи» – «Алпатов бросился всех догонять, чтобы непременно кончить гимназию, в университет попасть и быть как все»[101 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 4. С. 25.].

Похоже, что ситуация с елецкой гимназией, где недоучились в одно и то же время два крупнейших русских писателя и откуда сбежал с учительской кафедры третий, говорит не в ее пользу. Вероятнее всего, мальчику просто следовало поменять школу и все наладилось бы – и не имели бы мы тогда великого писателя, – но гимназия в Ельце была одна-единственная.

Пришвин окончил реальное училище только в 1892 году. Ему исполнилось в это время девятнадцать лет – возраст совсем не маленький, тут сказалось двойное второгодничество – и юноша торопился наверстать упущенное. «Самый высший» предлагал ему делать карьеру в Сибири, но Пришвин, от пассионарного родственника и его опеки подустав, отправился в Красноуфимск поступать на сельскохозяйственное отделение Промышленного училища, причем причина была по-юношески банальна: ему хотелось приехать в Тюмень «с погонами и танцевать как студент!».

В Красноуфимске дело почему-то не заладилось, молодой человек переехал в Елабугу и сдал экзамены экстерном, после чего отправился в Ригу (но какова география перемещений!) в политехникум и поступил на химико-агрономическое отделение.

Валерия Дмитриевна полагала, что на выбор факультета повлияли два обстоятельства. Во-первых, желание приобрести прочные знания, чтобы помогать матери в ведении хозяйства, а в дальнейшем и самому им заниматься, и, во-вторых, «заменить таинственной наукой Бога, с детской верой в Которого еще в четвертом классе гимназии мальчику «приходилось расставаться» с помощью его старшего товарища Николая Семашко»[102 - Путь к слову. С. 53.].

В наброске к автобиографии Пришвин отметил: «В Риге меняю разные факультеты в поисках "философского камня"»[103 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. С. 366.].

А позднее в рассказе-воспоминании «Большая звезда» предположил, что «выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству», на дрожжах коего он вырос.

Так получилось, что самое достопримечательное из того, что с Пришвиным в ту пору происходило, если только не считать овладения немецким языком (в Риге преподавание велось на немецком), – было его увлечение великим детищем германского ума и счастливым соперником русского народничества – марксизмом.

Ничего ни оригинального, ни экстраординарного в том не было. Марксизм в те годы был банален и обязателен, как подростковые прыщи: вирусом зловредного учения (замечательно, что слово «вирус» использовал и Пришвин, говоря об истоках русской революции: «Вирусы мозга покойного Маркса, конечно, имели какое-то начальное влияние»[104 - Михаил Михайлович Пришвин // Из Русской думы. М., 1995. С. 185.]) были заражены почти все учебные заведения России. Через это искушение, по пути от «марксизма к идеализму» прошли многие русские умы. Достаточно вспомнить философов Булгакова, Бердяева, П. Струве, С. Франка, Г. Федотова, писателя Алексея Михайловича Ремизова, поэта Эллиса (Льва Кобылинского), доброго пришвинского знакомого критика Р. В. Иванова-Разумника, а еще Замятина, Горького – многих.

Но размышляя над особенностями своей судьбы, Пришвин находил увлечению молодости и другое, личное объяснение. Исключенный из гимназии самолюбивый мальчик стремился «не отстать от других и быть как все».

А десять с лишним лет спустя сделал к этой истории новое добавление: «Раньше было все вне меня «да» и внутри «нет» – я неудачник, теперь стало внутри меня «да», а вне меня «нет». Теперь мир вне нашей партии стал неудачником и мы вполне верили, что нам суждено его переделать, что и он переменится, как и Бебель в то время писал, что всемирная катастрофа настанет еще при нашей жизни»[105 - Пришвин М. М. Дневник 1936 года // Октябрь. 1993. № 10. С. 11.].

На протяжении долгих лет жизни Пришвин много раз обращался к революционному сюжету своей молодости и оценки его колебались от возвеличивания той жертвенной борьбы за лучшую жизнь до горького признания, что был он шпаной среди шпаны.

Посреди этих противоречивых высказываний располагаются и такие:

«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями» (…) «Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал неученье – "Выучитесь инженерами, – говорил он, – и сядете на шею пролетариата"»[106 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 229.].

К слову сказать, Бунина, так же как и Пришвина, покинувшего гимназию и даже не учившегося в университете, все эти искушения совершенно миновали (несмотря на то, что в кружок самых завзятых радикалов входил его брат Юлий, у которого он тогда жил), и он остался спокойным и холодным их наблюдателем: «Все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное: люди – это только мы да всякие «униженные и оскорбленные»; все злое – направо, все доброе – налево, все светлое – в народе, в его «устоях и чаяниях»; все беды – в образе правления и дурных правителях (которые почитались даже за какое-то особое племя); все спасение в перевороте, в конституции или республике…» («Жизнь Арсеньева»).

Был ли Пришвин, как раз в те годы или чуть позднее участвовавший в революционном движении, одним из таких людей?

И да, и нет.

Пришвинский марксизм был особого рода, и причины его коренились очень глубоко. Пришвин, как уже говорилось, родился в семье с хотя и размытыми, но все же не исчезнувшими старообрядческими традициями. Русские старообрядцы при всей своей неоднородности составляют этнос, уже почти три столетия живущий в ожидании скорого конца света, так что мальчик вырос в апокалиптической атмосфере. Марксизм и апокалиптицизм – смесь, которая может подорвать и разрушить что угодно, и именно на эту благодатную почву эсхатологического ужаса и упали марксистские семена и прежде всего книга Августа Бебеля «Женщина и социализм», которую в революционном кружке молодому студенту доверили переводить с немецкого на русский, что он и кинулся исполнять с «пожаром в душе», и так сомкнулись начало и конец, а вернее – и это очень существенно – конец и начало:

«У Бебеля был поставлен вопрос о всемирной катастрофе при нашей жизни. С этим чувством конца у вождя германского пролетариата пробуждалось наследственное чувство конца от староверов, предков моих по матери. Концом мира меня с детства пугали, и вот теперь этот конец сделался началом новой жизни»[107 - Пришвин М. М. Дневник 1936 года. С. 11.].