По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

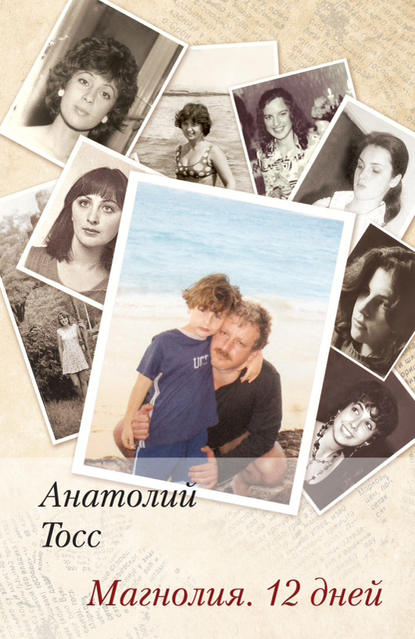

Магнолия. 12 дней

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Я заказываю «латте» в самом большом картонном стаканчике, таком, который можно взять с собой и затем посасывать уже совсем остывший кофе все утро. Но первые глотки я делаю в кафе, минут пятнадцать сижу в глубоком кресле, собираясь с мыслями, составляя из них плотный, спрессованный пучок, чтобы потом, вскоре, у себя дома, вытягивать из него по одной тонкие извилистые нити и в результате сплести что-нибудь замысловатое.

Почему-то я предпочитаю работать на кухне, хотя в спальне на втором этаже, прямо у окна, стоит красивый и удобный письменный стол. Но на кухне мне пишетсялегче, во-первых, больше океанского простора втекает в огромное, на всю стену, окно, а еще здесь уютнее, все под рукой и не давит требовательной необходимостью работать, как, например, давит тот же письменный стол на втором этаже. Здесь, на кухне, вообще ничто не напоминает о подневольном труде, скорее о подспудном, естественно впитываемом из воздуха удовольствии.

Обычно я сижу за круглым, небольшим кухонным столиком, мы с Миком вполне им обходимся, передо мной маленький портативный «Лэптоп», рядом – картонный стакан «латте», принесенный из кафе. Сначала я смотрю в распахнутое окно, легкий бриз тревожит спутанным запахом океанской соли. Вскоре плоское нагромождение океанских бликов завораживает взгляд, их непрерывное движение гипнотизирует его, действительность отступает, перестает существовать, и на смену ей приходит другая – перекрученная, возбуждающая, мелким, почти сердечным биением перетекающая из меня в мой маленький, почти игрушечный компьютер.

Почему я решил написать книгу о своей юности? Ведь последовательное жизнеописание – не моя тема. Обычно в своих романах я пытаюсь совместить мир реальный и мир, с точки зрения привычных мерок, мало возможный, с трудом вмещающийся в наше обычное о нем представление. Мир на грани. Нет, он не связан ни с фантастикой, ни с метафизикой, он по-прежнему вполне умещается в рамках понятной нам реальности, но только где-то на самом хрупком, близком к распаду пограничном рубеже. Именно здесь, балансируя на тончайшей, до дрожи натянутой струне, я создаю свою собственную, только мне подвластную вселенную. В этом-то и состоит еще одна радость, еще одно возбуждение – балансировать на грани, прогибать сюжет, как тонкую живую ветку дерева, в упругом напряжении, не давая ему ни разогнуться (перейти в повседневность), ни переломиться пополам (выйти за рамки реальности). Так и удерживать в сдавленном, напряженном состоянии.

Я жду от книги большего, чем бытовое описание жизни. Всевозможные саги, хроники больших и малых семей, в которых разворачивается длинная череда повседневных событий, меня не увлекают. Так же как и многочисленные жизнеописания (этакие литературные «мыльные оперы»), пусть замысловатые, пусть эмоционально нагруженные. Мне мало просто истории, я сам знаю немало историй, они по-прежнему постоянно роятся вокруг меня.

Мне нужна от книги не только чувственность и искренность, но и загадка, двойное дно, когда привычная жизнь вдруг теряет очертания и поворачивается другой, неожиданной, стороной, и застываешь, ослепленный, понимая, что тебе открылось новое измерение, новое пространство, о существовании которого ты и не подозревал.

Встречая подобное откровение, я ощущаю, как волнующая изморось разбегается вдоль позвоночника, сбивает дыхание, сердце сжимается от восторга, сознание чуда будоражит, и я ощущаю счастье. И шепчу: «Надо же. из ничего… а вот создано… даже непонятно как… ведь смертный такого создать не может. но вот оно есть и теперь будет существовать века… чудо, истинное, божественное чудо».

Увы, подобное случается крайне редко. По себе знаю, требуется и озарение, и тяжелая, безостановочная работа ума, души.

Как энтомолог разглядывает через увеличительное стекло не изученное доселе насекомое, так и я пытаюсь в своих книгах рассмотреть жизнь, тоже через лупу, да к тому же под другим, новым, неизвестным прежде углом. Я не боюсь переступать границы реальности, обыденности, даже добра и зла. Ведь писатель – это больше, чем тщательный летописец жизни. Писатель – прежде всего СОЗДАТЕЛЬ, и мир, который он создает, должен быть уникальным, подвластным только ему, и никому больше.

Тогда почему же я взялся за описание собственной юности? Не противоречу ли я своим же установкам, своему внутреннему пониманию литературы? Не скатываюсь ли к посредственному, плоскому бытописательству? Я не раз задумывался над этим вопросом, мучился им – правильный ли я сделал выбор, построив «Магнолию» на повседневном, пропитанном бытом документализме? И мне понадобилось время, чтобы разобраться, чтобы убедить себя самого.

Я по-прежнему в поиске. А поиск требует постоянного обновления, поднятия новых пластов, выхода на новую стилистику. Хотя, наверное, мог бы эксплуатировать наработанные темы, которые уже принесли мне известность, зашкаливающие тиражи, деньги. Но разве желание играть на удержание не является признаком истощения, признаком захиревшей потенции, не только творческой, но и жизненной в целом?

Конечно же, при каждой новой попытке увеличивался риск не попасть, промахнуться, даже потерять какую-то часть аудитории. Например, в «За пределами любви» я вообще выбрал крайне рискованный, даже опасный путь, взялся за тему настолько тяжелую, запутанную, провокационную, что рисковал навлечь на себя массовое негодование. Да и «Американская история» коренным образом отличается от «Фантазий женщины средних лет» несмотря на то, что оба романа написаны от женского лица. Но как в жизни одно женское лицо не похоже на другое, так и в этих романах героини представляют совершенно разные, почти противоположные типажи. Да и посыл книг (или иначе, углы, под которыми рассматривается в них жизнь) абсолютно не совпадает.

Еще раз повторю: при выборе нового пути доля риска увеличивается. И все же не в поиске ли, не в постоянной ли попытке подняться над собой заключается радость творчества? Ведь простой секрет заключается в том, что для того, чтобы создать удачный текст (да и не только текст), автор сам должен получать стимулирующее, разящее удовольствие от процесса.

Вот так подспудно, постепенно я подошел к новой теме – своему прошлому.

Юность всегда притягивала меня, и чем больше я отдалялся от нее, тем сильнее было притяжение. Ведь юность, как это ни банально звучит, прелестная, волнующая пора. Ее не могут испортить ни нехватки, ни трудности, ни даже ущербность времени и места. Однажды я встретил пожилого человека, детство которого прошло в сталинском ГУЛАГе. И он утверждал, что это был самый счастливый период его жизни.

Но меня юность притягивает не только потому, что она хороша сама по себе. Она еще и основа всей последующей жизни, ее главный структурный блок. По тому, как человек прожил молодость, по тому, как она сформировала его интересы, пристрастия, стремления, взгляды, – по всему этому стой или иной долей точности можно предсказать дальнейшую его судьбу. Кем он станет, чего добьется, будет ли счастлив в любви, как вообще протянется последующая многолетняя рутина жизни.

Вот и получается, что внимательное, пристрастное изучение юности позволяет разобраться в человеке, внедриться в его характер. Но и не только. Жизнь невозможно отделить от времени, на которое она выпала. А значит, разбирая свою молодость, молодость людей, которые мне встретились, я, так или иначе, пытаюсь разобраться во времени, в том социальном, культурном слое, на котором замешено не только мое, но и последующие поколения. Ведь оно (время) в той или иной степени пометило всех нас.

Вот я и определил главные задачи «Магнолии» – на фоне юности, ее поисков, стремлений, ее событийной, эмоциональной плотности разобраться во времени, в том, какой отпечаток оно наложило на всех нас, на тех, кто был погружен в него. Как они, юность и время, повлияли и продолжают влиять на жизнь каждого из нас.

А появится ли в книге двойное дно, возникнут ли захватывающие дух объем и глубина, произойдет ли открытие новых миров, все это зависит от того, насколько я справлюсь с задачей, хватит ли мне упорства, тщательности, времени, ну и таланта, в конце концов. Да и многого другого, что даже бессмысленно определять.

________________________________

Конечная остановка маршрута номер 24 находилась прямо у станции метро «Лермонтовская», троллейбус там делал маленький круг, огибая всегда пыльный, невзирая на время года, скверик, и снова выезжал на Новую Басманную. Мы с Лехой залезли в первый же троллейбус, плюхнулись на мягкое дерматиновое сиденье – Леха к окну, я ближе к проходу.

– Ты как, в универе своем отсдался? – спросил я Леху, пока он, достав из кармана маленький пластмассовый скребок, расчищал морозную, узорчатую, почти молочную накипь с оконного стекла. У него была какая-то не то врожденная, не то приобретенная фобия, и ему требовалось видеть внешний затроллейбусный мир, от замкнутого троллейбусного ему становилось не по себе.

– Ага, отсдался, – кивнул он. – Только пару экзаменов в «связи» пропустил. Те, что на один и тот же день выпали.

Глядя на Леху, трудно было заметить в нем признаки уникальности. Конечно, он был редкий симпатяга – светлые крупные кудри, приятные мягкие черты лица, может быть, даже слишком мягкие, тонкая, немного женственная фигура. Этакий белокурый Парис, еще не нашедший своей потенциальной Елены, даже не решивший, а нужна ли ему эта Елена вообще. Стоят ли ее прелести разрушения родной Трои.

Ну а открытый, ясный взгляд, не менее открытая улыбка и искреннее добродушие делали Леху симпатичным не только внешне, но и внутренне. Готов поспорить, что у каждого, кто задерживал на нем взгляд, мелькала одна и та же мысль – какие все-таки мы, люди, приятные, добрые, красивые существа.

Но и помимо своего обаяния, Леха являлся настоящим уникумом. Дело в том, что он был не просто студентом, а студентом в квадрате. После окончания школы он каким-то хитрым способом добыл себе второй экземпляр аттестата. Так у него образовались две вполне официальные корочки. Будучи парнем не только симпатичным, но и способным, он поступил в МГУ на биофак, а потом зачем-то еще и в наш уныло технический институт связи. На бесконечные вопросы «а зачем?», зачем поступать в «связь», если ты уже зачислен в более престижный универ? – Леха отвечал, что после школы не был уверен в своем биологическом призвании, техника его тоже манила, особенно входящие в моду компьютеры, по которым институт связи как раз и профилировался.

Поначалу Леха решил походить месяц-два в оба вуза, чтобы разобраться, какой ему больше по душе. Но вскоре выяснилось, что совмещать учебу совсем несложно. Конечно, о круглых пятерках речь не шла, но на двойную стипендию Леха тянул без труда. Если экзамены выпадали на один день, Леха заранее запасался больничным у знакомой участковой докторши (кто не захочет помочь белокурому дарованию с повышенной тягой к знаниям?), и пропущенный экзамен ему переносили на позднее, каникулярное время.

Постепенно выяснилось, что умноженное на два образование дает заметное преимущество при приблизительно одних и тех же затратах. Прежде всего, двойную стипендию, на которую Леха мог прожить уже без посторонней, родительской помощи. Но кроме того, за четыре студенческих года Леха не на шутку продвинулся в биологической науке, хотя тратил на нее в два раза меньше времени, чем его университетские сокурсники. А наш институт связи с его технической подготовкой давал Лехе уникальную возможность взглянуть на Дарвина, аминокислоты и прочие генные прибамбасы в совершенно ином, непривычном для биологии, неортодоксальном контексте.

– Понимаешь, – развивал он мысль в холодном, тряском троллейбусе 24-го маршрута. – Что они про мир знают? Ну, ДНК, всякие там митохондрии, митозы, мейозы… Ну и все приблизительно. А общей картины не видят. А она ведь неоднородная.

Я молчал и кивал. Мне было интересно с Лехой, он своим пытливым умом всегда привносил что-то свежее, биологическое в мое понимание жизни.

– Например, не знают они, что жизнь базируется на обмене сигналами. Вот мы с тобой понимаем, что в компьютере все на этом построено. Что там куча разных железок и все постоянно обмениваются сигналами, причем разными. А компьютерные сети. Там вообще сигналов не сосчитать и все они снуют туда-сюда в разных направлениях. Ну, ты сам знаешь.

Я кивнул, я знал.

– Так вот, я новую концепцию создал. – Леха поерзал по сиденью, придвинулся ко мне чуть ближе. – По аналогичному принципу построена и вся наша жизнь. Я имею в виду галактики, планеты, нас, людей, наши части тела, молекулы, из которых они состоят, кванты, всякие там нейроны, кварки, те же аминокислоты. Понимаешь?

Пока я слушал, кивал, Леха поглядывал в оттертый от наледенения квадратик окна, чтобы убедиться, что мир за пределами троллейбуса все еще существует.

– Я тут статью одну прочитал, оказывается, растения тоже переговариваются. В смысле, обмениваются сигналами. – Он оторвался от внешнего, затроллейбусного мира, посмотрел на меня.

– Давай рассказывай, – подбодрил я Леху.

– В Индии, в джунглях, есть целые рощи особого бамбука. Он отличается от других бамбуков тем, что, когда его пытается сожрать какое-нибудь травоядное животное, он, защищаясь, выделяет через листья яд. Понимаешь, в своей обычной бамбуковой жизни, когда ему ничто не угрожает, он совершенно безопасен, а яд вырабатывает, только когда какой-нибудь индийский слон хочет им полакомиться.

– Умный бамбук, – отреагировал я.

– Так вот, заметили, что, когда слон начинает глодать одно растение, яд вырабатывается и у тех, которые пока никто жрать не собирается. Даже у тех, которые растут на другом конце рощи, а рощи тянутся на многие километры. Вот и получается, что растение, которым питается слон, посылает сигнал об опасности всем своим остальным собратьям.

– Как они это делают? – задумался я. – Может, через общую корневую систему? А у бамбука какая корневая система, общая или раздельная?

– Тосик, я давно заметил, что в душе ты биолог. Прямо в корень смотришь. В самый бамбуковый корень. У тебя с биологией тоже, видать, общая корневая система, – скаламбурил Леха. – Я проверил по справочнику, у этого конкретного бамбука корневая система индивидуальная, у каждого растения своя. Вот и получается, что механизм обмена сигналами совершенно непонятен.

Леха замолчал, я тоже, похоже, мы оба одновременно задумались о бамбуке. Я так ничего и не придумал. Не знаю, придумал ли что-либо Леха, но минуты через две он снова оживился:

– Ладно, Бог с ним с бамбуком. Ты яйцо куриное ел, белок, там, желток?

– Ел, – сознался я, – и не раз. Обычно по утрам.

– Ты заметил, что оно со всех сторон одинаковое, верх ничем не отличается от низа.

– Ну и что? – не понял я связи с биологией.

– А то, что и на клеточном уровне оно абсолютно однородное, и на белковом уровне, и аминокислоты одни и те же, и вообще все в яйце абсолютно идентично. Никаких различий не зафиксировано.

– Ну и? – снова не понял я.

– Тогда откуда яйцо знает, где у него должна цыплячья голова расти, а где цыплячьи ноги? Если оно однородное, если все клетки у него совершено одинаковые.

– И откуда? – нетерпеливо подтолкнул я Леху.

Почему-то я предпочитаю работать на кухне, хотя в спальне на втором этаже, прямо у окна, стоит красивый и удобный письменный стол. Но на кухне мне пишетсялегче, во-первых, больше океанского простора втекает в огромное, на всю стену, окно, а еще здесь уютнее, все под рукой и не давит требовательной необходимостью работать, как, например, давит тот же письменный стол на втором этаже. Здесь, на кухне, вообще ничто не напоминает о подневольном труде, скорее о подспудном, естественно впитываемом из воздуха удовольствии.

Обычно я сижу за круглым, небольшим кухонным столиком, мы с Миком вполне им обходимся, передо мной маленький портативный «Лэптоп», рядом – картонный стакан «латте», принесенный из кафе. Сначала я смотрю в распахнутое окно, легкий бриз тревожит спутанным запахом океанской соли. Вскоре плоское нагромождение океанских бликов завораживает взгляд, их непрерывное движение гипнотизирует его, действительность отступает, перестает существовать, и на смену ей приходит другая – перекрученная, возбуждающая, мелким, почти сердечным биением перетекающая из меня в мой маленький, почти игрушечный компьютер.

Почему я решил написать книгу о своей юности? Ведь последовательное жизнеописание – не моя тема. Обычно в своих романах я пытаюсь совместить мир реальный и мир, с точки зрения привычных мерок, мало возможный, с трудом вмещающийся в наше обычное о нем представление. Мир на грани. Нет, он не связан ни с фантастикой, ни с метафизикой, он по-прежнему вполне умещается в рамках понятной нам реальности, но только где-то на самом хрупком, близком к распаду пограничном рубеже. Именно здесь, балансируя на тончайшей, до дрожи натянутой струне, я создаю свою собственную, только мне подвластную вселенную. В этом-то и состоит еще одна радость, еще одно возбуждение – балансировать на грани, прогибать сюжет, как тонкую живую ветку дерева, в упругом напряжении, не давая ему ни разогнуться (перейти в повседневность), ни переломиться пополам (выйти за рамки реальности). Так и удерживать в сдавленном, напряженном состоянии.

Я жду от книги большего, чем бытовое описание жизни. Всевозможные саги, хроники больших и малых семей, в которых разворачивается длинная череда повседневных событий, меня не увлекают. Так же как и многочисленные жизнеописания (этакие литературные «мыльные оперы»), пусть замысловатые, пусть эмоционально нагруженные. Мне мало просто истории, я сам знаю немало историй, они по-прежнему постоянно роятся вокруг меня.

Мне нужна от книги не только чувственность и искренность, но и загадка, двойное дно, когда привычная жизнь вдруг теряет очертания и поворачивается другой, неожиданной, стороной, и застываешь, ослепленный, понимая, что тебе открылось новое измерение, новое пространство, о существовании которого ты и не подозревал.

Встречая подобное откровение, я ощущаю, как волнующая изморось разбегается вдоль позвоночника, сбивает дыхание, сердце сжимается от восторга, сознание чуда будоражит, и я ощущаю счастье. И шепчу: «Надо же. из ничего… а вот создано… даже непонятно как… ведь смертный такого создать не может. но вот оно есть и теперь будет существовать века… чудо, истинное, божественное чудо».

Увы, подобное случается крайне редко. По себе знаю, требуется и озарение, и тяжелая, безостановочная работа ума, души.

Как энтомолог разглядывает через увеличительное стекло не изученное доселе насекомое, так и я пытаюсь в своих книгах рассмотреть жизнь, тоже через лупу, да к тому же под другим, новым, неизвестным прежде углом. Я не боюсь переступать границы реальности, обыденности, даже добра и зла. Ведь писатель – это больше, чем тщательный летописец жизни. Писатель – прежде всего СОЗДАТЕЛЬ, и мир, который он создает, должен быть уникальным, подвластным только ему, и никому больше.

Тогда почему же я взялся за описание собственной юности? Не противоречу ли я своим же установкам, своему внутреннему пониманию литературы? Не скатываюсь ли к посредственному, плоскому бытописательству? Я не раз задумывался над этим вопросом, мучился им – правильный ли я сделал выбор, построив «Магнолию» на повседневном, пропитанном бытом документализме? И мне понадобилось время, чтобы разобраться, чтобы убедить себя самого.

Я по-прежнему в поиске. А поиск требует постоянного обновления, поднятия новых пластов, выхода на новую стилистику. Хотя, наверное, мог бы эксплуатировать наработанные темы, которые уже принесли мне известность, зашкаливающие тиражи, деньги. Но разве желание играть на удержание не является признаком истощения, признаком захиревшей потенции, не только творческой, но и жизненной в целом?

Конечно же, при каждой новой попытке увеличивался риск не попасть, промахнуться, даже потерять какую-то часть аудитории. Например, в «За пределами любви» я вообще выбрал крайне рискованный, даже опасный путь, взялся за тему настолько тяжелую, запутанную, провокационную, что рисковал навлечь на себя массовое негодование. Да и «Американская история» коренным образом отличается от «Фантазий женщины средних лет» несмотря на то, что оба романа написаны от женского лица. Но как в жизни одно женское лицо не похоже на другое, так и в этих романах героини представляют совершенно разные, почти противоположные типажи. Да и посыл книг (или иначе, углы, под которыми рассматривается в них жизнь) абсолютно не совпадает.

Еще раз повторю: при выборе нового пути доля риска увеличивается. И все же не в поиске ли, не в постоянной ли попытке подняться над собой заключается радость творчества? Ведь простой секрет заключается в том, что для того, чтобы создать удачный текст (да и не только текст), автор сам должен получать стимулирующее, разящее удовольствие от процесса.

Вот так подспудно, постепенно я подошел к новой теме – своему прошлому.

Юность всегда притягивала меня, и чем больше я отдалялся от нее, тем сильнее было притяжение. Ведь юность, как это ни банально звучит, прелестная, волнующая пора. Ее не могут испортить ни нехватки, ни трудности, ни даже ущербность времени и места. Однажды я встретил пожилого человека, детство которого прошло в сталинском ГУЛАГе. И он утверждал, что это был самый счастливый период его жизни.

Но меня юность притягивает не только потому, что она хороша сама по себе. Она еще и основа всей последующей жизни, ее главный структурный блок. По тому, как человек прожил молодость, по тому, как она сформировала его интересы, пристрастия, стремления, взгляды, – по всему этому стой или иной долей точности можно предсказать дальнейшую его судьбу. Кем он станет, чего добьется, будет ли счастлив в любви, как вообще протянется последующая многолетняя рутина жизни.

Вот и получается, что внимательное, пристрастное изучение юности позволяет разобраться в человеке, внедриться в его характер. Но и не только. Жизнь невозможно отделить от времени, на которое она выпала. А значит, разбирая свою молодость, молодость людей, которые мне встретились, я, так или иначе, пытаюсь разобраться во времени, в том социальном, культурном слое, на котором замешено не только мое, но и последующие поколения. Ведь оно (время) в той или иной степени пометило всех нас.

Вот я и определил главные задачи «Магнолии» – на фоне юности, ее поисков, стремлений, ее событийной, эмоциональной плотности разобраться во времени, в том, какой отпечаток оно наложило на всех нас, на тех, кто был погружен в него. Как они, юность и время, повлияли и продолжают влиять на жизнь каждого из нас.

А появится ли в книге двойное дно, возникнут ли захватывающие дух объем и глубина, произойдет ли открытие новых миров, все это зависит от того, насколько я справлюсь с задачей, хватит ли мне упорства, тщательности, времени, ну и таланта, в конце концов. Да и многого другого, что даже бессмысленно определять.

________________________________

Конечная остановка маршрута номер 24 находилась прямо у станции метро «Лермонтовская», троллейбус там делал маленький круг, огибая всегда пыльный, невзирая на время года, скверик, и снова выезжал на Новую Басманную. Мы с Лехой залезли в первый же троллейбус, плюхнулись на мягкое дерматиновое сиденье – Леха к окну, я ближе к проходу.

– Ты как, в универе своем отсдался? – спросил я Леху, пока он, достав из кармана маленький пластмассовый скребок, расчищал морозную, узорчатую, почти молочную накипь с оконного стекла. У него была какая-то не то врожденная, не то приобретенная фобия, и ему требовалось видеть внешний затроллейбусный мир, от замкнутого троллейбусного ему становилось не по себе.

– Ага, отсдался, – кивнул он. – Только пару экзаменов в «связи» пропустил. Те, что на один и тот же день выпали.

Глядя на Леху, трудно было заметить в нем признаки уникальности. Конечно, он был редкий симпатяга – светлые крупные кудри, приятные мягкие черты лица, может быть, даже слишком мягкие, тонкая, немного женственная фигура. Этакий белокурый Парис, еще не нашедший своей потенциальной Елены, даже не решивший, а нужна ли ему эта Елена вообще. Стоят ли ее прелести разрушения родной Трои.

Ну а открытый, ясный взгляд, не менее открытая улыбка и искреннее добродушие делали Леху симпатичным не только внешне, но и внутренне. Готов поспорить, что у каждого, кто задерживал на нем взгляд, мелькала одна и та же мысль – какие все-таки мы, люди, приятные, добрые, красивые существа.

Но и помимо своего обаяния, Леха являлся настоящим уникумом. Дело в том, что он был не просто студентом, а студентом в квадрате. После окончания школы он каким-то хитрым способом добыл себе второй экземпляр аттестата. Так у него образовались две вполне официальные корочки. Будучи парнем не только симпатичным, но и способным, он поступил в МГУ на биофак, а потом зачем-то еще и в наш уныло технический институт связи. На бесконечные вопросы «а зачем?», зачем поступать в «связь», если ты уже зачислен в более престижный универ? – Леха отвечал, что после школы не был уверен в своем биологическом призвании, техника его тоже манила, особенно входящие в моду компьютеры, по которым институт связи как раз и профилировался.

Поначалу Леха решил походить месяц-два в оба вуза, чтобы разобраться, какой ему больше по душе. Но вскоре выяснилось, что совмещать учебу совсем несложно. Конечно, о круглых пятерках речь не шла, но на двойную стипендию Леха тянул без труда. Если экзамены выпадали на один день, Леха заранее запасался больничным у знакомой участковой докторши (кто не захочет помочь белокурому дарованию с повышенной тягой к знаниям?), и пропущенный экзамен ему переносили на позднее, каникулярное время.

Постепенно выяснилось, что умноженное на два образование дает заметное преимущество при приблизительно одних и тех же затратах. Прежде всего, двойную стипендию, на которую Леха мог прожить уже без посторонней, родительской помощи. Но кроме того, за четыре студенческих года Леха не на шутку продвинулся в биологической науке, хотя тратил на нее в два раза меньше времени, чем его университетские сокурсники. А наш институт связи с его технической подготовкой давал Лехе уникальную возможность взглянуть на Дарвина, аминокислоты и прочие генные прибамбасы в совершенно ином, непривычном для биологии, неортодоксальном контексте.

– Понимаешь, – развивал он мысль в холодном, тряском троллейбусе 24-го маршрута. – Что они про мир знают? Ну, ДНК, всякие там митохондрии, митозы, мейозы… Ну и все приблизительно. А общей картины не видят. А она ведь неоднородная.

Я молчал и кивал. Мне было интересно с Лехой, он своим пытливым умом всегда привносил что-то свежее, биологическое в мое понимание жизни.

– Например, не знают они, что жизнь базируется на обмене сигналами. Вот мы с тобой понимаем, что в компьютере все на этом построено. Что там куча разных железок и все постоянно обмениваются сигналами, причем разными. А компьютерные сети. Там вообще сигналов не сосчитать и все они снуют туда-сюда в разных направлениях. Ну, ты сам знаешь.

Я кивнул, я знал.

– Так вот, я новую концепцию создал. – Леха поерзал по сиденью, придвинулся ко мне чуть ближе. – По аналогичному принципу построена и вся наша жизнь. Я имею в виду галактики, планеты, нас, людей, наши части тела, молекулы, из которых они состоят, кванты, всякие там нейроны, кварки, те же аминокислоты. Понимаешь?

Пока я слушал, кивал, Леха поглядывал в оттертый от наледенения квадратик окна, чтобы убедиться, что мир за пределами троллейбуса все еще существует.

– Я тут статью одну прочитал, оказывается, растения тоже переговариваются. В смысле, обмениваются сигналами. – Он оторвался от внешнего, затроллейбусного мира, посмотрел на меня.

– Давай рассказывай, – подбодрил я Леху.

– В Индии, в джунглях, есть целые рощи особого бамбука. Он отличается от других бамбуков тем, что, когда его пытается сожрать какое-нибудь травоядное животное, он, защищаясь, выделяет через листья яд. Понимаешь, в своей обычной бамбуковой жизни, когда ему ничто не угрожает, он совершенно безопасен, а яд вырабатывает, только когда какой-нибудь индийский слон хочет им полакомиться.

– Умный бамбук, – отреагировал я.

– Так вот, заметили, что, когда слон начинает глодать одно растение, яд вырабатывается и у тех, которые пока никто жрать не собирается. Даже у тех, которые растут на другом конце рощи, а рощи тянутся на многие километры. Вот и получается, что растение, которым питается слон, посылает сигнал об опасности всем своим остальным собратьям.

– Как они это делают? – задумался я. – Может, через общую корневую систему? А у бамбука какая корневая система, общая или раздельная?

– Тосик, я давно заметил, что в душе ты биолог. Прямо в корень смотришь. В самый бамбуковый корень. У тебя с биологией тоже, видать, общая корневая система, – скаламбурил Леха. – Я проверил по справочнику, у этого конкретного бамбука корневая система индивидуальная, у каждого растения своя. Вот и получается, что механизм обмена сигналами совершенно непонятен.

Леха замолчал, я тоже, похоже, мы оба одновременно задумались о бамбуке. Я так ничего и не придумал. Не знаю, придумал ли что-либо Леха, но минуты через две он снова оживился:

– Ладно, Бог с ним с бамбуком. Ты яйцо куриное ел, белок, там, желток?

– Ел, – сознался я, – и не раз. Обычно по утрам.

– Ты заметил, что оно со всех сторон одинаковое, верх ничем не отличается от низа.

– Ну и что? – не понял я связи с биологией.

– А то, что и на клеточном уровне оно абсолютно однородное, и на белковом уровне, и аминокислоты одни и те же, и вообще все в яйце абсолютно идентично. Никаких различий не зафиксировано.

– Ну и? – снова не понял я.

– Тогда откуда яйцо знает, где у него должна цыплячья голова расти, а где цыплячьи ноги? Если оно однородное, если все клетки у него совершено одинаковые.

– И откуда? – нетерпеливо подтолкнул я Леху.