По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

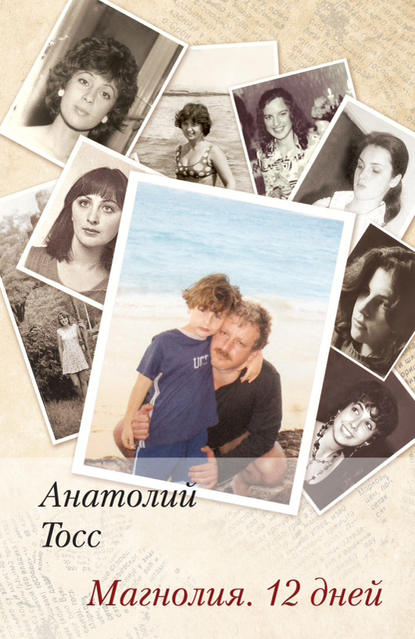

Магнолия. 12 дней

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В целом, я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. В таком смятении пребываешь, когда нахрапом, в едином опрометчивом порыве, карабкаясь, цепляясь, взобрался на скалистую, почти отвесную кручу, а потом стоишь и не знаешь, как с нее слезать. Ни уверенности, ни разумного плана, одна тупая растерянность. Смотришь вниз и не понимаешь, а для чего, спрашивается, карабкался.

Именно так я чувствовал себя сейчас. Во-первых, в спокойном, неподвижном свете кухни стало совершенно очевидно, что она старше меня. Существенно старше. А еще опытнее, возможно, умнее, и то, что мне кажется приключением, успехом, победой, – для нее рутина, обыденность, возможно, даже привычка. Я вдруг осознал, что все, что я сегодня совершил, – спонтанно, как мне казалось, дерзко, на душевном подъеме, она предвидела заранее, а значит, это я, сам о том не подозревая, шел по заведомо просчитанному ею маршруту.

Иными словами, я перестал быть охотником, а превратился в добычу. Не исключено, конечно, что добывают меня для моей же пользы, возможно даже, что, добыв, она ухитрится сделать меня на какое-то время счастливым. Но я ведь родился охотником и уже привык быть охотником, вросся в свое природное предназначение и иным себя не мыслил. А значит, добыча из меня выходила во всех отношениях никудышная, вялая, ненатренированная, неуверенная, заведомо неудовлетворенная.

К тому же мой синий шерстяной спортивный костюм – допотопный, потертый, с вытянутыми коленками, который еще недавно отлично сочетался с лесом, с бесконечной снежной гладью, с накатанной легкой лыжней, здесь, в камерном спокойствии маленькой кухни, отягощал, рождал ненужные вопросы, в общем, не шел мне в зачет. Надо было что-то менять в этой кухонной расстановке сил, круто менять, радикально. И я нашел выход.

– Слушайте, Мил, хотите душ принять? Я вам полотенчико выделю. Совершенно чистое, просто девственное. Торжественно клянусь, ни разу не пользованное.

Она ничего не ответила, так и продолжала сидеть, прислонившись спиной к стене, только отрицательно покачала головой.

– Тогда, может, я быстренько в ванную запрыгну? Всего на две-три минуты, пока чайник не закипел, вы и не успеете соскучиться.

– Конечно, – только и ответила она. – Можете даже на пять минут.

– Вы точно не обидитесь? Не убежите, не скроетесь? – потребовал я подтверждения.

Она лишь махнула рукой.

– Не волнуйтесь, я верная, я дождусь.

«Верная – это хорошо», – подумал я и скрылся в ванной комнате.

Ах, какое это наслаждение – когда расчлененный на бесчисленные тонкие, упругие струйки поток рассыпается по твоему вспотевшему, пульсирующему кровяными мембранами, напряженному от полуторачасового движения телу. Это в лесу среди морозных снегов казалось, что ты разгорячен, что исходишь жаром, окутан его защитным облаком, но здесь, в ванне, под ублажающей теплотой оказывается, что все же насквозь промерз, просто перевозбужденная кожа не чувствовала медленно подкрадывающегося охлаждения. Теперь же она, впитывая живительные струи, влажный, белесый пар, наполнивший воздух, открылась доверчивыми порами и с жадностью ловила каждую каплю.

То ли от перепада температур, то ли состояния – в лесу собранного, напряженного, предельно сфокусированного, а здесь, в ванне, расслабленного, как бы опущенного в размягчающий раствор из теплоты, влаги и пара, – тело, все его рецепторы обострились, стали до боли чувствительны, остро реагируя на прикосновение невинных водяных струй. Даже внутренние органы, легкие, например, казалось, разжались, раскрылись, увеличились в объеме. А ведь, подумал я, вся тяжесть физических нагрузок – сбившееся дыхание, зудящие мышцы, учащенное, рвущееся за пределы сердцебиение, порой мучительное преодоление себя, – все искупается этим, казалось бы, невинным, легкодоступным, но божественным наслаждением.

Я обманул доверчивую девушку Милу. Не две-три, даже не пять минут я услаждал свою размякшую плоть, а все пятнадцать, наверное. Я бы еще дольше растянул удовольствие, но чувство долга, прежде всего перед брошенной на кухне девушкой да перед наверняка перекипевшим чайником, заставило меня закрутить скользкие керамические ручки кранов.

Только ступив на прохладный кафельный пол, я сообразил, что забыл прихватить с собой свежую одежду. Видимо, впопыхах, а может быть, это Мила своей запекшейся улыбкой выбила меня из колеи. Надевать же на обновленное тело пропотевший, холодный лыжный костюм было неверно. И для меня неверно, и для заждавшейся Милы. Ну и я ничего не надел. Просто обернул бедра длинным, широким полотенцем и вынырнул из жаркой ванной в прохладу квартиры.

Хотя предстать перед Милиным бесцветным взором полуобнаженным я не планировал, это, повторяю, получилось ненамеренно, я был совершенно невозмутим. Должен признаться – в счастливые беспечные времена моей юности я любил свое тело. Искренне, преданно и без сомнения взаимно. Подтверждая взаимность, тело послушно откликалось на любой мой каприз и с энтузиазмом выполняло все, чего бы я ни пожелал[2 - Со временем, как это обычно случается, наша взаимная любовь, увы, несколько поутихла – тело более не вызывает у меня прежнего восторга и, видимо, в отместку не балует как прежде, в девятнадцать лет.].

Мила так и сидела на табурете, прислонившись к стенке, но на столе уже стоял заварочный чайничек, пара розеток, наполненных маминым вишневым вареньем, чашки, ломтики белого хлеба на тарелке, масленка – в общем, Мила посамовольничала, похозяйничала, и вполне, надо заметить, уместно. Завидев приближающийся к ней обнаженный торс (мой торс), она ни своим прозрачным взглядом, ни завязшей в губах улыбкой не выразила ни малейшего удивления, напротив, с живейшим интересом стала меня разглядывать. А когда я подошел вплотную, можно сказать, завис над ней, касаясь полой полотенца ее расставленных коленок, лишь подняла на меня глаза и вопросительно наморщила лобик – лицо ее теперь выражало любопытство: мол, ну и что же дальше?

И опять она смутила меня улыбкой, взглядом, вопросительно наморщенным лобиком, наполовину выступающим из-под подстриженной челки. Невозмутимостью, одним словом. Я, как и раньше в лесу, почувствовал себя заведомо просчитанным, переигранным в этой нехитрой игре, которая тут же лишилась интриги, а значит, и азарта.

Почему-то я был уверен, что, если медленно, упершись ладонями в стенку, так, что ее лицо окажется в плену ограниченного руками пространства, я начну склоняться к ней, приближаясь к ее манящим потусторонним глазам, ставшим сейчас просто блюдцами, озерами, небесной, воздушной начинкой, она не оттолкнет меня, не уклонится. Но именно из-за этой уверенности я не приблизился, не склонился. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мне, что прямолинейная атака приведет к поражению, возможно, не сиюминутному, не сегодняшнему, но наверняка в результате неизбежному. Каким-то шестым, плохо еще развитым эмбрионным чувством я все же ухитрился догадаться, что форсировать не следует – не тот случай, не та женщина, – пусть события развиваются сами, и не надо пытаться ни направлять их, ни загонять в прорытое впопыхах русло.

Вот так напряженность момента разом спала, и снова вернулась неловкость. Ведь правда глупо получилось – непонятно зачем, непонятно по какому поводу полуголый парень в совсем не подходящей для эксгибиционизма кухне склоняется к внимательно разглядывающей его, совершенно невозмутимой женщине. Наглухо при этом затянутой в непроницаемый лыжный костюм.

– Пойду-ка я оденусь, – произнес я по возможности беспечно, стараясь хоть как-то скрыть смущение. – А то диссонанс какой-то, вы вон на все пуговки застегнуты.

– Ах, вот в чем причина. – Она хотела сказать что-то еще, но я уже покинул чайное помещение и направился в комнату обмундироваться – рубашка, носки, брюки, все как полагается.

Потом мы пили чай. Вообще-то я еще не завтракал, но готовить омлет, суетиться у плиты, строить из себя закаленного холостяка не хотелось. И я просто намазал хлеб маслом, а сверху осторожно с чайной ложечки полил его вареньем.

– Смотрите, Мил, красота какая. Смотрите, каким непредсказуемым узором варенье растекается по белому хлебу. А цвет: видите, как темно-синее с легким оттенком бордо смачно собралось в нефтяные озерца вокруг выплывающих масляных, слегка желтоватых островков. Чувствуете, как пьянит эта художественная абстракция, будто застыла трехмерным объемом на холсте? Как дурманит ее аромат, напоминая о плодородном вишневом лете. Мил, вы чувствуете то, что чувствую я? Вы должны чувствовать, Мила. – Она промолчала, и я добавил, теперь уже сухо, резко оборвав эмоциональный подъем: – И вот сейчас я всю эту лепоту и нетленку порушу, примитивно запихнув в рот.

Она переводила взгляд с меня на бутерброд, с бутерброда на меня, и непонятно было, что развлекало ее больше. Я ожидал хоть какой-то реакции на мою вдохновенную тираду, но она молчала, лишь улыбалась. Мне ничего не оставалось, как неторопливо, со смаком, покачивая от наслаждения головой, засунуть натюрморт в рот, откусить, прожевать, в общем, осквернить девственное, незапятнанное искусство. Пока я жевал, Мила разглядывала меня своим беззастенчивым, водяным взором, будто я какое-нибудь диковинное, новозеландское животное, которое дотошный натуралист застал за кормежкой.

– Вы все же невероятно забавный, – пришла она наконец к натуралистическому заключению. Не уверен, что к самому для меня лестному. Могла бы сказать: «чудесный», «замечательный», «остроумный» хотя бы. А «забавный» звучало как-то двусмысленно, с подтекстом. Но я проглотил ее замечание вместе с бутербродом, не поперхнулся.

– Вы, Мил, даже не представляете, какой забавный, – согласился я и снова вернулся к теме варенья. – Давайте, я смастерю новое искусство, но теперь уже только для вас. Можете его домой с собой прихватить, на стенку повесить, а можете взять пример с меня и порушить прямо здесь.

Так и не сводя с меня своего текучего взгляда, она кивнула, и я стал старательно намазывать хлеб твердым застывшим маслом. Ведь еда – это радость, а радостью хочется делиться с ближним. В данном случае с ближней.

– Вы, я смотрю, эпикуреец, – заметила Мила. – То в душе полчаса плещетесь, то едой наслаждаетесь до полного самозабвения.

Стыдно признаваться, но о смысле слова «эпикуреец» пришлось догадываться по контексту – в свои девятнадцать я был, конечно, начитан, но не в полном, надлежащем объеме. Вообще книги тогда были в дефиците, да и к тому же придирчиво селекционировались вездесущим государством. Вот мы все и ходили недообразованные. Хотя все в разной степени, конечно.

Впрочем, пока недостатки твоего образования не обнаружены, считай, что их нет. Этот принцип даже на экзаменах срабатывал, а тут до экзамена дело пока не дошло. И непонятно было, дойдет ли вообще когда-нибудь.

– Неужели я в душе полчаса провел? – искренне удивился я. Мила кивнула, но ни в ее взгляде, ни в улыбке обиды не было, только любопытство. – Мерзавец, – осудил себя я.

– Но я компенсирую. Уже, надеюсь, компенсировал. – И я протянул ей тщательно составленный бутерброд. Она приняла его, белый в знойных вишневых узорах шедевр.

– Вы испачкались. – Она указала глазами. – Палец, указательный.

– Ага, спасибо, – поблагодарил я, слизывая вишневое пятнышко. – Указательный, – повторил я вслед за ней, – правда ведь, смешное название для пальца. – Я растопырил пятерню. – Он указывает, его и назвали указательным. А вот этот, большой. Хотя он даже и не самый большой, он самый толстый, но не самый большой. Кто их так обозвал?

– Наверняка народное творчество, – поделилась мыслью Мила, с удовольствием разрушая мое бутербродное произведение. – Чувствуется коллективная мудрость. Вот, например, средний палец. – Она тоже выставила свою ладошку, та была куда как меньше моей. – Еще одно меткое наблюдение. Тут ведь не поспоришь, он действительно средний.

Губы ее еще шире разошлись в улыбке, в голосе послышался смех. Она положила остатки бутерброда на тарелку, вязкая, темно-синяя капля тягуче, как бы нехотя сползла на белый фарфоровый глянец. Мне показалось, что абстракции в искусстве теперь даже прибавилось.

– А мизинец? Что означает мизинец? Вы знаете?

Она покачала головой.

– Наверное, у французов одолжили. Прямого функционального назначения у него ведь нет, вот у французов название и позаимствовали. – Она не сдержалась и прыснула.

– Действительно, что им делать, мизинцем? – согласился я. – Никакого практического применения.

– Могли бы назвать «крайним», – предложила Мила. – «Средний» же есть. Этот бы был «крайним»

– Или «маленьким». Раз есть «большой», то должен быть и «маленький». А то назвали непонятно как: «мизинец». Какой-то у нас нелогичный народ. Раз уже начал по величине и расположению, так и продолжал бы. А то сбился, засомневался, потерял ориентиры и сразу на французский перешел.

И вдруг ее прорвало, она аж затряслась от хохота, попыталась что-то сказать, но не смогла, лишь схватилась за последний, не исследованный еще нами палец. Тут до меня дошло, и я тоже зашелся. Попытался отпить чай, но дрожащий рот не держал жидкости, она брызгала, выливалась наружу. Совершенно не эстетично, но искренность и заразительность многое искупают.

Мы хохотали несколько минут, заражая смехом друг друга – такой вот коллективный хохот. Наконец я сумел выговорить по слогам, по буквам, да и то одно лишь слово:

– Не смогли.

Она закивала:

– Не придумали. Фантазии не хватило…

– И знаний французского, – добавил я, и мы снова покатились, едва удерживаясь на шатких кухонных табуретках.