По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

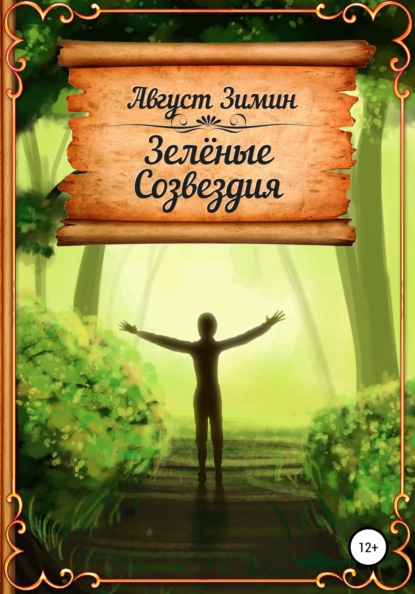

Зелёные Созвездия

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

И оно говорит. Таким же образом со мной общалось Море. Не звуком, а мыслями, но если от Моря в голове возникали слова, складывающиеся в предложения, то эта тварь лишь передавала информацию. Не картинками, не буквами, а просто знаниями.

Две акулы расходятся в разные стороны. Третья плывёт прямо на меня.

Словно воспоминание.

– Чего тебе нужно??? – кричу я. – Оставь меня в покое.

Я в надувном круге, верчусь в море, но мне не двенадцать, мне пять.

Как такое может быть? Я впервые попал на море этим летом! Окончив пятый класс. И никогда в жизни не видел акул.

Каталка подлетает ближе к разлому самолёта. Вот-вот я свалюсь в бездонную пропасть. Глаза существа становятся невероятно огромными, и слабая догадка тоненькой молнией пронзает меня, как отзывается оголённый нерв зуба, если укусить мороженое.

Я зажмуриваюсь и кричу. Не хочу, чтобы эти жёлтые огни смотрели на меня. Но теперь они смотрят в меня. Я срастаюсь с тьмой и вижу себя плывущего по морю на огромном медведе…

***

Я очнулся в аэропорту. Мама везла меня по какому-то павильону, кругом сновали люди.

– Что такое? – тревожно спрашиваю.

– Приземлились, – слышу позади ласковый голос мамы.

– Погоди, я что, спал?

– Да. Говорил, а потом вдруг взял и вырубился. Я даже чуточку испугалась. Уж не случился приступ какой с тобой. Послушала, дышишь ровно. Поняла, что спишь.

Я хмурюсь и пытаюсь найти грань, когда реальность перетекла в сон, но не нащупываю её. Впервые за всю жизнь.

Мимо проходит девочка моего возраста и мальчик помладше. С родителями. Они долго оглядываются на меня, пока мать не дёргает их раздражённо за руки. Мне становится стыдно.

– Погоди, когда я уснул? – мрачно спрашиваю я маму.

– Ой, ну не знаю. На середине пути где-то, – отвечает она.

– Грозовой фронт был?

– Был.

– А приборы у пилотов отказывали.

– Да! – голос мамы внезапно расцветает. Сейчас предполагается интересная, по маминым меркам, история. – Представь, в полёте отказало семь приборов, но не самых важных. Посадили машину и без них.

– Ага, – безучастно киваю я. – Самолёт трясло? Свет мигал?

– Это когда?

– Ну когда ты побежала в салон.

– Нее, я не убегала в салон. Я не отходила от тебя ни на шаг, – говорит мама.

– Понятно, – киваю я, нащупывая тонкую грань между сном и былью.

Больше я ничего не говорю, размышляя. Очень странное видение, и та тьма из него теперь будто поселилась во мне. И намекнуло на странность, которую я не обдумывал последние часы. Благо мама напомнила раннее детство, и теперь перед взором рисовались яркие картинки из прошлого: лес, я заблудившийся, бурый медведь, казавшийся мне небольшим домом.

Тот эпизод жизни очень хорошо запомнился моему сознанию, и сейчас всплыл в который раз. Медведя убили, рассказывали потом, как мне повезло, что зверь был сыт и не разорвал меня. И я этому верил всю жизнь. Интересная легенда обо мне, которую я передавал знакомым из уст в уста. И верил в неё, ибо сам был очевидцем. Но ведь легенды всегда правдивы, хотя не происходили на самом деле. Потому что предпосылки у подобных историй сказочные. Всё равно что лживые. Так и предпосылка моей истории.

Почему я никогда не задумывался: а может ли медведь вообще быть сытым? Разве станет глупый зверь тупо идти за мной, оставляя где-то за спиной уютную берлогу и всё ближе подходя к человеческим селениям? Не легче ли было меня оглушить и притащить к себе, чтобы потом полакомиться мясом? Легче, но… он этого не сделал! По какой причине?

Чёрт его знает, но сдавалось мне, – и от этого бросало в дрожь, – что медведь не задрал меня по той же причине, по которой несколькими днями назад меня не съели акулы.

Глава Вторая. Гипноз

В больнице меня решают держать две недели. Я немедленно возмущаюсь и начинаю упрашивать маму, чтобы она на днях забрала меня. Ведь горло уже не болит, кожа может пройти и дома, а в остальном я уже восстановился. Но врач и мама общаются друг с другом очень серьёзно, объясняя только им понятные взрослые алгоритмы. А меня как будто нет. Я надуваю губы и отворачиваюсь. Я могу встать с каталки, пусть даже в одних трусах, и пойти домой, и мне плевать. Но, как и любой мальчишка двенадцати лет, я боюсь гнева, который обрушится на меня позже.

И вот я уже сижу на подоконнике в палате, печально смотрю в окно на изумрудные деревья и всей душой чувствую, как две недели летних дней будут утекать минута за минутой, капля за каплей, в этих тошнотворных голубых стенах. Как же меня угораздило попасть в чёртово кораблекрушение!?

(…мальчишек и девчонок волной размазывало по стенке яхты в кровь…)

Я вздрагиваю и отгоняю мысли о море.

В четырёхместной палате, в которую меня прописали на временное местожительство, заняты ещё лишь две кровати. На них поселились два пацана: толстый, которого я прозвал сразу Булочка, лет одиннадцати, и парень постарше с уже сломавшимся голосом и волосатой верхней губой, которому четырнадцать. Имя Булочки я не спросил, а старшего звали Андрей.

Первым тогда вошёл Булочка. Увидев меня, он воскликнул тонким масленым голосом:

– А ты чо в одних трусах?

– Тебя не касается! – громко восклицаю я и отворачиваюсь к окну. Отвратительный жирный дурик с хомячьими щеками, тремя парами сисек на животе и вторым подбородком. Фу таким быть.

Булочка больше не заговаривает со мной. Он хоть и весит раза в два больше, да только ниже меня на полголовы. Будет возникать – покатится с лестницы как колобок.

Через час мама привозит мне одежду, и я начинаю опять хныкать, чтобы она забрала меня домой. Если я не на каталке и теперь даже могу ходить по коридорам, какие могут быть проблемы? Но она бессмысленно уговаривала меня, будто врачи лучше знают, что мне нужно. Я понимаю, что просить её забрать меня, с моей стороны не менее бессмысленно. Наконец мама покупает мне мороженое, и я чуточку остываю. Горло не отозвалось на холодное и не заболело сильнее, хотя верно, у меня ж не ангина или простуда.

Не дожидаясь, пока я доем мороженое и снова начну извергаться как вулкан, мама спешно желает мне удачи и уезжает.

Потекли дни. Дом бабушки и дедушки далеко за городом, чтобы доехать до меня маме потребуется два часа на автобусах и около часа на машине, поэтому знакомые лица я вижу редко. А в больнице – кучка безмозглыхдуриков, визжащих с утра до утра.

После тихого часа нас выводили в убогий больничный двор с ржавыми качелями и покорёжившимися каруселями. Парочка воспитателей, что занимались этим, беседовали на скамейке о своих вселенских проблемах, о продуктах в магазине, экономике и политике, а на нас обращали внимание, только если кто-то пересекал установленные границы. Мы совсем как коровы на выгоне, которых пасёт наш сосед на склоне.

Во дворе почти нет растений, лишь трава по периметру, да четыре несчастных дерева в углах площадки. Я поднимаю голову и смотрю на их потрёпанные кроны. Мне не даёт покоя чувство, будто я что-то вижу там, ощущаю, как в Море, когда оно заговорило, только теперь всё иначе. Не совсем, но во многом.

Я почти ни с кем не общаюсь. Строить вселенскую обиду на всё человечество куда приятнее. Быть дрянным мальчишкой, выводящим медсестёр, – просто шик. Во дворе я нашёл лишь одного нормального собеседника: тихого и спокойного Гришку, которому было всего восемь. Он не казался глупым и фантазировал истории на те случаи жизни, которые не мог объяснить. Я много рассказал ему. Мелкий постоянно думал и выглядел до невозможности забавным.

На третий день однообразия я лежал на больничной койке, смотрел в потолок и со смертельной тоской осознавал, что на двух неделях лета можно поставить крест, зачеркнуть их, выбить из сетки, замазать ваксой, превратить в вакуум. Жизнь не имеет смысла. Мой мир не станет прежним.

И тогда появилась Светлана Николаевна.

***