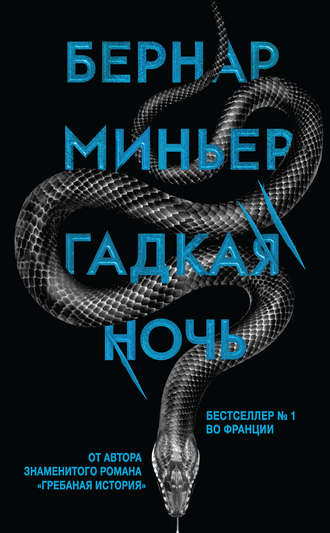

Гадкая ночь

Бернар Миньер

Гадкая ночь

Bernard Minier

Nuit

© XO Editions, 2017. All rights reserved

© Клокова Е. В., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *Лоре Муньоз. Это роман и ее тоже.

Жо (1953–2016)

Кто скачет, кто мчитсяПод хладною мглой?Ездок запоздалый.С ним сын молодой.Гёте «Лесной царь»В другой раз.Было еще темно.Ив БонфуаПрелюдия

Она смотрит на часы. Скоро полночь.

Ночной поезд. Ночные поезда – разломы в пространстве-времени, параллельные вселенные: внезапно приостановленная жизнь, тишина, неподвижность. Оцепенелые тела; вялость, сны, похрапывание… И бешеный галоп колес по рельсам, скорость, влекущая людей – их сущности, их прошлое, их будущее – в другое место, до поры скрытое во тьме.

Кто знает, что может стрястись между пунктами А и Б?

Дерево, упавшее на рельсы, злонамеренный пассажир, задремавший машинист… Она размышляет, не углубляясь и не зацикливаясь, скорее из праздности, чем от страха. После Гейло [1] никто не садился, она в вагоне одна. Поезд идет со всеми остановками. Аскер. Драммен. Хёнефосс. Гуль. Ол [2]. Станции, которые вот-вот исчезнут под снегом, – две железнодорожные колеи – четыре рельса, пара зданий (скорее хижин), – как в Устаосете [3], где сошла одна женщина. Она замечает далекие огни, микроскопические в безразмерной норвежской ночи. Несколько отдельно стоящих домов, где над входной дверью всю ночь горят фонари.

В вагоне никого: сразу видно – среда. Когда наступает зима, поезд с четверга по понедельник переполнен, едут в основном туристы-азиаты и молодежь, пункт назначения – горнолыжные базы. А летом четыреста восемьдесят четыре километра линии Осло – Берген считаются одной из самых красочных «железок» в мире: сто восемьдесят два туннеля, виадуки, озера и фьорды. Но в сердце северной ночи, такой ледяной, как нынешняя, в середине недели здесь нет ни души. Широкий проход с рядами одинаковых кресел по обе стороны тих, безмолвен и производит гнетущее впечатление, как будто пассажиры услышали сигнал тревоги и вышли. Все. Кроме нее.

Она зевает. Заснуть не удалось, несмотря на плед и маску-шоры. Пустой поезд не позволяет расслабиться, да и привычка быть настороже не добавляет покоя. Профессия обязывает…

Она прислушивается. Никаких звуков. Никто не ерзает на сиденье, не возится с багажом, не открывает дверь.

Она обводит взглядом пустующие места, серые перегородки, проход, туманные стекла… вздыхает, закрывает глаза. Вдруг все-таки получится вздремнуть?

* * *Красный поезд появляется из туннеля, как язык изо рта, на фоне ледяного пейзажа. Серовато-синяя ночь, непроницаемая чернота туннеля, белый с голубизной снег, серый лед. И вдруг – молнией – ярко-красный состав, напоминающий кровавый прибой, готовый затопить перрон.

Финсе [4]. Самая высокая точка на линии – 1222 метра над уровнем моря.

Вокзальчик в снежно-ледяном плену, на крыше пуховая перина. Три человека – женщина и молодая пара – прохаживаются под желтыми фонарями по платформе, больше похожей на участок лыжной беговой дистанции.

Кирстен отодвинулась от окна, и снаружи все снова погрузилось во тьму. Она услышала, как вздохнула раздвижная дверь, и уловила какое-то движение в самом конце прохода. Женщина. Лет сорок. Моя ровесница… Кирстен вернулась к чтению. Ей все-таки удалось поспать. Не больше часа, но и на том спасибо – из Осло она стартовала четыре часа назад. Кирстен предпочла бы самолет или – на худой конец – спальный вагон, но начальство решило сэкономить, и вот он, ночной поезд, сидячие места… Экономия бюджета, ничего не поделаешь. Она решила проглядеть свои заметки и достала планшет. Итак. В Бергене, в Мариакирхен [5], найдено тело. Мертвая – убитая – женщина лежала на алтаре среди предметов культа. Аминь.

– Извини…

Она подняла глаза. Ей улыбалась вошедшая в Финсе женщина.

– Не возражаешь [6], если я сяду напротив тебя? Обещаю не мешать. Мне всегда не по себе в ночных поездах, а этот к тому же совсем пустой…

Кирстен, конечно, возражала, но коротко улыбнулась и сказала:

– Садись, пожалуйста. Едешь до Бергена?

– Д-да… Ты тоже?

Она перечитала свои заметки. Сотрудник, звонивший из Бергена, был немногословен. Каспер Стрэнд. Интересно, он и в расследованиях такой же верхогляд? По его сведениям, бездомный, проходивший вечером мимо Мариакирхен, услышал крик и дал деру, но ему не повезло – напоролся на патруль.

Куда намылился, братец?

Рассказ о жутком вопле там внутри констеблей нимало не впечатлил (по тону Стрэнда и некоторым туманным намекам она поняла, что бродягу знают как облупленного), но на улице было холодно и мокро, ребята скучали – и сочли, что даже в ледяном нефе будет уютнее, чем под ветром и дождем, пришедшими с моря. (Да, да, именно так выразился ее бергенский коллега. Надо же, поэт в рядах полиции…)

Она не стала смотреть присланное ей видео из церкви. Из-за женщины, устроившейся напротив. Кирстен вздохнула. Она надеялась, что попутчица вздремнет, но та была бодра и весела, как утренняя пташка. Кирстен бросила на нее взгляд из-под ресниц и поймала ответный. Незнакомка улыбнулась – то ли дружески, то ли насмешливо – и спросила:

– Работаешь в полиции?

Кирстен с трудом сдержала раздражение. В углу экрана красовались лев, корона и слово ПОЛИЦИЯ, так что ясновидение тут ни при чем. Она посмотрела на женщину – не враждебно, но и без особой симпатии, а уж улыбнулась тонкими губами совсем неласково. В комиссариате Осло никто не назвал бы Кирстен Нигаард приятным человеком.

– Да.

– Не будет нескромностью спросить, в каком управлении?

«Будет, будет, конечно, будет!» – раздражилась Кирстен, но решила ответить:

– В Крипо [7].

– Понимаю… ну… нет… не понимаю… Особая профессия, верно?

– Можно сказать и так.

– И ты едешь в Берген из-за…

Кирстен молчала, не собираясь помогать нахалке вести беседу.

– Из-за… ну ты понимаешь… Из-за преступления, так ведь?

– Да.

Сухой тон. Женщина прикусила губу, покачала головой, поняв, что вторглась в запретную зону.

– Прости, вечно я лезу не в свое дело…

Она потянулась к сумке.

– У меня полный термос кофе. Хочешь?

Кирстен колебалась, но все-таки согласилась.

– Наливай.

– Ночь будет долгой. Я – Хельга.

– Кирстен.

* * *– Значит, живешь одна и сейчас у тебя никого нет?

Кирстен внезапно поняла, что слишком расслабилась и наболтала много лишнего. Эта женщина – та еще ловкачка, если сумела сделать профессионального дознавателя! Даже в самых банальных межличностных отношениях безотказно работает правило: хочешь узнать правду – слушай внимательно и изображай неподдельный интерес. Хельга была бы незаменима в работе со свидетелями; многие в Крипо уступают этой тетке в искусстве допроса! Забавно… Впрочем, сейчас Кирстен было не до смеха, поведение случайной попутчицы начинало действовать ей на нервы.

– Попробую поспать… – сказала она, – у меня завтра трудный день. Не завтра – уже сегодня. – Посмотрела на часы. – До Бергена два часа, нужно отдохнуть.

Выражение лица случайной попутчицы сделалось странным. Она кивнула:

– Конечно. Раз ты так хочешь…

Сухость тона привела Кирстен в замешательство. Изначально она что-то пропустила в этой женщине, а теперь вот вылезло: Хельга не любит, когда ее гладят против шерсти, легко заводится, у нее манихейское видение мира. Жаждет внимания и склонна добиваться его любым способом.

Кирстен постаралась вспомнить, как преподаватели Высшей полицейской школы советовали общаться с подобными свидетелями или подозреваемыми, и закрыла глаза, надеясь положить конец общению.

– Извини…

Кирстен подняла веки.

– Извини, что потревожила, – повторила Хельга. – Я пересяду. – Она шмыгнула носом, одарила Кирстен сочувствующей улыбочкой. У нее вдруг расширились зрачки. – Вряд ли у тебя много друзей.

– О чем ты, не понимаю…

– О твоем мерзком характере. Об умении спроваживать людей. О высокомерии. Неудивительно, что ты одинока.

Кирстен напряглась. Открыла рот, собираясь отбрить мерзавку, но та вскочила, сдернула с полки саквояж.

– Приношу извинения за доставленные неудобства! – рявкнула она и пошла прочь.

«Ну и отлично, – подумала Кирстен. – Найди себе другую мишень…»

* * *Она задремала. Ей снился сон. Вкрадчивый язвительный голос шипел в ухо: сволочь, дрянь. Кирстен вздрогнула, открыла глаза и едва не подскочила, обнаружив Хельгу в соседнем кресле. Она придвинулась совсем близко и изучала лицо Кирстен, как биолог – амебу в микроскоп.

– Чего тебе?

Хельга на самом деле это сказала? Дрянь. Я услышала слово наяву или во сне?

– Хотела пожелать: да пошла ты!..

Гнев, подобный черной грозовой туче, рвался на свободу.

– Что ты сейчас сказала?

* * *В 07:01 поезд втянулся в вокзал Бергена. «Десятиминутная задержка – ничто для Норвежских государственных железных дорог», – думал Каспер Стрэнд, вышагивая туда-сюда по перрону. Темнота окутала мир. В такую хмурую погоду беспросветный мрак будет властвовать над городом до девяти утра.

Она сошла с подножки, подняла голову – и сразу вычислила коллегу среди немногочисленных встречающих.

* * *Легавый. Они встретились взглядами, и Стрэнд увидел себя ее глазами: полицейский увалень, лысый, подбородок плохо выбрит, заметное брюшко (старомодная кожаная куртка слишком обтягивает фигуру из-за пистолета в кобуре под мышкой).

Он пошел к ней, стараясь не слишком пялиться на ноги столичной штучки. Одета она… необычно. Под пальто, коротковатом для зимы, но с меховым капюшоном, на даме был строгий костюм, колготки телесного цвета и ботильоны на шпильке. Может, этой осенью в Осло такая мода? Стрэнд представил, как она в таком вот протокольном виде выходит из конференц-зала в «Рэдиссон Плаза», что возле Центрального вокзала или здания «ДнБ Нор Банк» [8]. Но хороша, что есть, то есть. Между сорока и пятьюдесятью.

– Кирстен Нигаард?

– Да.

Она расслабленным жестом подала ему руку, и он едва решился пожать ее: в перчатке словно не было ничего, кроме воздуха.

– Каспер Стрэнд, полиция Бергена, – представился он. – Добро пожаловать.

– Спасибо.

– Не слишком долго ехала?

– Терпимо.

– Поспать удалось?

– Скорее нет.

– Ладно, пошли. – Каспер протянул красную ручищу к сумке, но Кирстен знаком дала понять, что справится сама. – В комиссариате тебя ждет кофе. А еще хлеб, колбаса, ветчина, соки и брюнуст [9]. Заправимся и начнем работать.

– Я бы сначала взглянула на место преступления. Кажется, это совсем рядом? – спросила Кирстен, когда они вошли под перронную крышу-фонарь.

Бергенский сыщик решил, что ослышался, приподнял бровь и почесал в трехдневной щетине.

– Прямо сейчас?

– Если можно.

Каспер попытался скрыть раздражение, но был не силен в притворстве, и столичная гостья улыбнулась. В этой улыбке не было теплоты, и предназначалась она не ему – Кирстен просто получила подтверждение своему первому впечатлению о коллеге (а оно, как известно, самое верное).

Черт бы побрал эту стерву!

Леса и огромный брезентовый чехол скрывали большую световую рекламу во славу «Бергенс тиденде». Главная ежедневная газета Западной Норвегии наверняка даст материал об убийстве в церкви на первой полосе. Они повернули направо, прошли мимо магазина «Дели де Лука» [10] и оказались под продуваемым всеми ветрами навесом над стоянкой такси. В очереди стояли человек шесть, машин – как всегда – не было ни одной. Люди мокли под косым дождем, но не роптали. Каспер оставил свой «Сааб 9–3» на другой стороне улицы, прямо на мостовой, и Кирстен подумала, что в этих скверах, площадях и более чем обычных зданиях есть нечто невыносимо провинциальное. В том смысле, какой вкладывают в это слово столичные жители.

Каспер ужасно хотел есть – он вместе с группой провел всю ночь на месте преступления на Ганзейской набережной Брюггена.

Кирстен села рядом с ним в машину; темное пальто распахнулось, юбка поднялась, явив восхищенному взгляду мужчины красивые круглые колени. Непокорные белокурые волосы, разделенные косым пробором, падали на воротник пальто.

В блондинистости женщины не было ничего натурального: Каспер заметил и темные корни, и выщипанные в ниточку брови. Глаза ярко-голубого цвета смотрели вызывающе, прямой нос мог показаться слегка длинноватым, тонкие губы были красиво очерчены, а родинка на подбородке было плохо отцентрована.

Эта женщина решительно настроена контролировать всё и вся.

Они были знакомы десять минут, но Каспер вдруг подумал, что не пожелал бы себе такого напарника: ноги, конечно, классные, а вот характер – не приведи господь! Вряд ли он сумел бы долго выносить ее характер и… сдерживать эротические фантазии.

Кирстен

1. Мариакирхен

Неф был едва освещен. Кирстен удивилась, что бергенские коллеги оставили гореть свечи рядом с местом преступления, огороженным оранжевой лентой, запрещающей проход в алтарь и на хоры.

Запах теплого воска щекотал ноздри. Она вытащила из кармана плоскую металлическую коробочку с тремя заранее свернутыми короткими самокрутками и щелкнула зажигалкой.

– Здесь нельзя курить, – сказал Каспер Стрэнд.

Она молча улыбнулась, сделала затяжку, обвела взглядом неф и задержалась на алтаре. Труп уже увезли. Вместе с епитрахилью, на которую наверняка попала кровь, много крови.

Кирстен с детства не была на службе, но помнила, что, выходя к алтарю, священник склонял голову и целовал его. Проведя службу, он делал это еще раз, прежде чем покинуть церковь.

Она закрыла глаза, помассировала веки, мысленно помянула недобрым словом назойливую бабу из поезда, сильно затянулась и посмотрела на алтарь. Фонтан артериальной крови не попал на большое распятие, но забрызгал Богоматерь, Младенца и дарохранительницу. Кирстен различала на позолоте и бесстрастном лице Марии мелкую россыпь красно-коричневых пятен и длинные черные потеки. Расстояние, которое преодолел кровавый гейзер, составляло около трех метров.

Викинги сжигали своих мертвых по ночам в погребальных ладьях, Локи – бог огня и плутовства; Иисус бок о бок с Одином и Тором; христиане, силой обращавшие языческие народы Севера, отрубающие руки-ноги, ослепляющие, калечащие; князья-викинги, сменившие веру из сугубо политических интересов. Конец цивилизации. Вот о чем она думала в тишине оскверненной церкви.

Город все еще спал под дождем. Спал порт. А в порту, у причала перед деревянными домами квартала Брюгген, спал огромный сухогруз, ощетинившийся антеннами и кранами, серый, как военный корабль. Может, призвать на помощь гения места? [11] Прошлое церкви восходит к гораздо более ранним временам, чем те, что прослеживаются в Осло, – здесь нет ни Национального театра, ни Королевского дворца, ни Нобелевской премии мира, ни парка Вигеланд. Начало XII века. Здесь всегда присутствовала дикость древнейших времен. У каждого признака цивилизации есть признак варварства; каждый свет борется с ночью; каждая дверь, за которой горит очаг, скрывает дверь, что прячется во тьме.

* * *Ей исполнилось десять лет, когда они с сестрой впервые приехали на зимние каникулы к деду, в городок Хелл близ Тронхейма. Кирстен обожала своего дедушку: он был жутко умный, знал кучу смешных историй и любил качать внучек на коленях. В тот вечер дед попросил девочек накормить Хеймдалля [12], старонемецкую пастушью собаку, ночевавшую в риге. Холод стоял такой, что кровь замерзала в жилах, но Кирстен покинула теплый дом и вышла в ледяную ночь. Снег скрипел под меховыми сапожками, ее тень в лунном свете напоминала огромную бабочку. Темная рига выглядела таинственным и опасным местом, и Кирстен стало не по себе. Дед поступил жестоко, послав ее туда среди ночи. Хеймдалль встретил девочку радостным лаем. Он натягивал цепь, подпрыгивал от нетерпения, а когда она его погладила, облизал ей лицо. Кирстен прижалась к горячему телу, зарылась лицом в пахучую шерсть и подумала: «Неправильно оставлять друга спать на морозе». А потом услышала тявканье… Такое тихое, что девочка не обратила бы внимания, если б, по счастливой случайности, Хеймдалль не умолк в этот самый момент. Звук доносился снаружи, и она испугалась. Буйное детское воображение нарисовало ей жуткое создание, которое зовет жалобным голоском, чтобы выманить ее наружу и напасть. Но она все-таки вышла. И скорее угадала, чем увидела слева от себя, в углу между сараем и навесом, прутья клетки. Кирстен подошла ближе. Сердце ее колотилось как безумное, ощущение тревоги росло, визгливый лай теперь напоминал крик зайца-подранка. У нее появилось дурное предчувствие. Еще шесть шагов по снегу – и ее пальцы нащупали прутья; она осторожно заглянула и увидела в глубине, у бетонной стенки, темный силуэт. Молодой песик, едва-едва вышедший из щенячьего возраста. Маленькая дворняжка с вытянутой мордочкой, длинными ушами и короткой жесткой шерстью. Ее голова почти касалась стены, потому что ошейник был продет в кольцо. Она сильно дрожала, сидя на заснеженной траве, и смотрела на девочку.

Кирстен до сих пор помнит молящий взгляд песика. Он говорил: «Помоги мне!» Ничего печальней этого зрелища она никогда не видела, и ее молодое здоровое сердце разбилось на тысячу и один кусок. Щенок выбился из сил и перестал лаять – только издавал слабые душераздирающие стоны и часто моргал от усталости. Она ухватилась за обледеневшие прутья. Могла бы – сломала бы дверцу, подхватила пленника на руки и побежала вместе с ним на ферму. И Кирстен помчалась что было сил, спотыкаясь от боли и отчаяния, влетела в дом и принялась умолять. Дед был непреклонен. Впервые он не уступил капризу внучки. Это бродячий пес, дворняга без хозяина, и он должен быть наказан за то, что украл мясо! Кирстен знала, что малыш умрет на рассвете, если она ничего не добьется, представляла, как ему одиноко, и плакала, кричала, вопила. Ее сестра ничего не понимала, но тоже заревела; бабушка попыталась их успокоить, но дед бросил на Кирстен суровый взгляд, и она на мгновение почувствовала себя пленницей в строгом ошейнике.

– Посади и меня в клетку! – орала Кирстен. – Пусть я тоже там буду!

– Да ты рехнулась! – возмутился дед.

Она вспомнила этот эпизод, узнав из газет, что норвежское государство создало первую в мире полицейскую службу по борьбе с жестоким обращением с животными.

Скоро после дед умирал в больнице. В один из последних дней она улучила момент, когда сестра и остальные родственники спустились в кафетерий, и склонилась над стариком, чтобы прошептать ему на ухо несколько слов.

– Пропади ты пропадом, отправляйся в ад, старая сволочь…

Кирстен надеялась, что он успел вспомнить и понять.

Она обвела взглядом кафедру, алтарь, большое распятие, фрески и вспомнила, что даже Агнес Гонджа Бояджиу, больше известная миру как мать Тереза, провела большую часть жизни в бездонной ночи веры, писала о туннеле, о чудовищной темноте, как будто внутри все умерло. Сколько еще верующих живут во тьме и движутся по духовной пустыне, секрет которой известен им одним?

– У тебя всё в порядке? – поинтересовался Стрэнд.

– Да.

Она достала планшет и вывела на экран видеоматериалы, снятые бергенскими коллегами.

Ecce homo. Се человек.

1. На алтаре лежит женщина; спина выгнута, как при оргазме или от удара током.

2. Голова закинута в пустоту, рот открыт, язык высунут, будто она ждет просфору.

3. На размытом крупном плане видно, что лицо у жертвы в крови и синяках, избитое, почти все кости – носовая, скуловые, решетчатая, обе челюстные – раздроблены; углубление в центре лобной кости, глубокое и ортоскопическое, напоминает желобок или бороздку, нанесенную тупым удлиненным предметом, предположительно – обрезком металлической трубы.

4. Одежда местами разорвана, правая кроссовка отсутствует, на ноге белый шерстяной носок, грязный на пятке.

Кирстен старательно запоминала каждую деталь. Сцена, исполненная животной правды. Правды человечества. Двести тысяч лет варварства и надежды на гипотетический загробный мир, где люди якобы становятся лучше.

Судя по первому впечатлению, женщину забили насмерть. Сначала пустили в ход железную трубу – проломили грудную клетку и размозжили череп, – потом использовали монстранцию [13]. Окровавленная дароносица лежала рядом с телом на алтаре, и эксперты зафиксировали особый характер нанесенных ран: лучи делают монстранцию похожей на солнце. Эти самые лучи-мечи-ножи оставили глубокие порезы на лице и руках неизвестной. Потом ей перерезали горло, и кровь попала на дарохранительницу – до того, как остановилось сердце. Кирстен попыталась сконцентрироваться. Одна деталь в картине преступления была важнее всех остальных, вместе взятых.

Кроссовка «Норт Фейс», черная с белым. Ее нашли метрах в двух от алтаря. Почему?

– Документы при ней были?

– Да. Ее зовут Ингер Паульсен. В центральном архиве уголовных преступлений на нее ничего нет.

– Возраст?

– Тридцать восемь лет.

– Замужем? Дети есть?

– На оба вопроса ответ отрицательный.

Кирстен посмотрела на Каспера. Обручального кольца на пальце нет. Но он может снимать его, когда работает. А держится как женатик. Она подошла чуть ближе: была дистанция личная – стала интимная, меньше полуметра, и он напрягся.

– Вы выяснили, чем она занималась?

– Работала на нефтяной платформе в Северном море. И вот еще что: уровень алкоголя в крови зашкаливает. Она пьющая дамочка…

Кирстен наизусть знала статистику. Число преступлений против личности – убийств – в Норвегии заметно ниже, чем в Швеции, в полтора раза ниже, чем во Франции, почти вдвое ниже, чем в Великобритании, и аж в семь раз ниже, чем в Штатах. Но даже в Норвегии, которая, по данным ООН, в числе стран с самым высоким уровнем человеческого развития, насилие коррелируется с образовательным цензом: всего 34 % убийц – безработные, 89 % – мужчины и 46 % совершили деликт в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, есть существенная вероятность, что убийца – мужчина, и один шанс из двух, что он был сильно пьян. Вполне вероятно и другое: убил кто-то из близких – супруг, друг, любовник, коллега…

Ладно, забудь, иначе совершишь ошибку начинающего сыщика, которого всегда ослепляют статистические выкладки!

– О чем задумался? – спросила Кирстен, выдохнув дым в лицо Касперу.

– А ты?

Она улыбнулась. Ответила, поразмыслив:

– Ссора. Тайное свидание и ссора, которая плохо закончилась. Взгляни на одежду – воротник блузки почти оторван. И главное – отлетевшая с ноги кроссовка. Они дрались, она проиграла и была убита. Живую картину преступник организовал, чтобы потрафить низменным вкусам публики.

Кирстен сняла с губы табачную крошку.

– А что они делали в церкви, как думаешь? Разве дверь на ночь не запирают?

– Запирают. Значит, один из участников представления разжился дубликатом ключей, – предположил Каспер. – Есть и еще кое-что.

Он знаком позвал ее за собой. Кирстен стряхнула пепел с пальто, зябко поежилась, застегнулась и последовала за коллегой. Они вышли через боковую дверь, и Каспер указал на следы. Снег в этом году выпал раньше обычного, и дождь уже растворял его остатки. Кирстен заметила отпечатки подошв на тропинке, проложенной экспертами между надгробными плитами: туда шли двое, обратно – один человек.

– Убийца направлялся в церковь за жертвой, – констатировал Каспер, угадав ее мысли.

Они встретились где-то в другом месте или назначили свидание у храма? Грабители, не поделившие добычу? Наркоман и дилер? Священник? Любовники, решившие «пошалить» в церкви?

– Эта Паульсен – практикующая христианка?

– Понятия не имею.

– На какой платформе она работала?

Каспер сообщил Кирстен название. Она затушила сигарету об стену, оставив на камне черный след, но окурок на землю не бросила. Взглянула на освещенные окна в здании напротив. Девять утра, а на улице по-прежнему темно. Под дождем блестели типичные для квартала Брюгген деревянные дома XVIII века. Сильный ветер разбивал свет фонарей на искры, швырял морось на волосы Кирстен.

– Думаю, соседей вы опросили?

– Результат нулевой, – сообщил Каспер. – Никто ничего не видел. Кроме бродяг. Естественно…

Он закрыл дверь церкви на ключ, и они вернулись к машине, выйдя через калитку.

– А что епископ?

– Его преосвященство вытащили из постели, и он как раз сейчас отвечает на вопросы.