По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

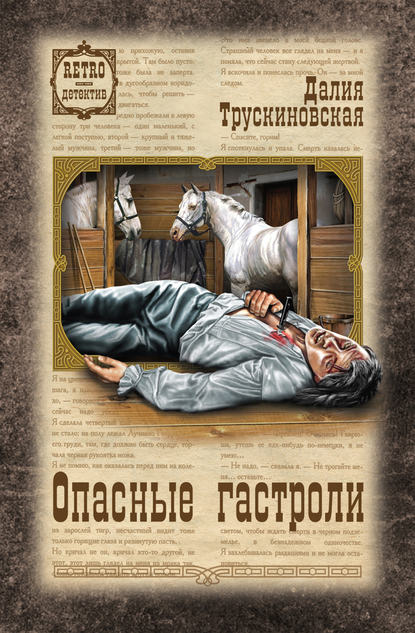

Опасные гастроли

Серия

Год написания книги

2016

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

А что тут можно было придумать. Я отрядил Свечкина в Симеоновский цирк – свести знакомство со сторожами, дворниками, или кто там состоит на службе. Я выдал ему денег на соблазнение сторожей и дворников. Не самому же пить с ними пиво, закусывая расстегаем.

Он пропадал на Фонтанке целое утро. Когда вернулся, доложил: точно, был цирк господина де Баха; был и уплыл.

– Как это уплыл?!

В голове моей слово «цирк» по-прежнему означало каменное или деревянное строение. Конечно, у нас, когда Нева разгуляется, и дома плавают, и сараи, но чтобы цирк – этого я вообразить еще не мог. Тимофей объяснил: штукари отправились показывать свое искусство в Ригу; до Риги шестьсот верст, а лошади у де Баха балованные, да их и надо беречь – они его кормят; если добираться морем, то так на так и выйдет, а лошади не повредят своих драгоценных ножек.

Узнал он также, отчего Ване мало манежных лошадей, на которых тоже можно прекрасно ездить и стоя, и лежа, и на карачках, а нужны именно цирковые.

– У господина де Баха кони особенные, называются липпицианы, – сказал Тимофей. – Других таких нет – их только в одном месте выводят, и штуки, что они могут проделать, иной лошади не под силу.

В том, что мой Тимофей легко запомнил и выговорил слово «липпицианы», удивительного нет – он, как и я, флотский, а там и не такие хитросочиненные штуки проходится запоминать и выговаривать.

Тимофей выполнил мое распоряжение наилучшим образом: я объяснил, о чем расспрашивать, он и расспросил! Натура моя, как я недавно понял, имеет две половины – русскую и европейскую. Русская, как ей и положено, оказалась задним умом крепка, и именно она диктовала Тимофею вопросы. Сказалась и моя неопытность в ведении следствия. А ведь стоило ему задать еще один, всем своим собеседникам поочередно, и мы привели бы это дело к развязке куда скорее и без совершенно лишних приключений!

– Стало быть, придется ехать за балбесом в Ригу. Хочешь в Ригу, Свечкин? – спросил я.

Он улыбнулся – немало у нас там в двенадцатом году было приключений.

Сборы у моряков, даже бывших моряков, недолгие. Пока укладывали баулы, возник у меня с Тимофеем спор: сушей ехать или плыть? Плыть, конечно, приятнее, но вряд ли Ваню взяли на судно, что везло коней в Ригу. Скорее всего, он туда добирался сушей – и мы можем изловить беглеца, даже не слишком далеко отъехав от столицы. Опять же, не каждый день отходит судно, идущее в Ригу; может, нам его еще неделю ожидать.

Я отправился к сестрице с вопросом, который мне самому казался очень неприятным. Я хотел знать, какие пропажи обнаружились в хозяйстве после Ваниного бегства. Рига – не Царское Село, туда более недели летом добираться, стало быть, племянник непременно прихватил с собой денег либо ценные вещицы – не такой же он дуролом, чтобы пускаться в дорогу с пустыми карманами.

В хозяйстве моей сестрицы черт ногу сломит – там может печка из гостиной пропасть, и это лишь к осени заметят. Ответа на свой вопрос я не дождался – или же ей было стыдно признаться, что юноша, получивший блестящее, как она считала, воспитание, унизился до воровства. Господин Каневский сказал по секрету, что, если бы она обнаружила пропажу в первые дни, шуму бы подняла много. А так – явилось, что он в чем по дому ходил – в том и скрылся. Вся его одежда была найдена в шкафу и в сундуках неприкосновенной.

Это была первая загадка в поисках Вани. Прочие разрешили те знакомцы, что имели связи в полковых казармах. В столице и ее окрестностях Ваня не появлялся. По всему выходило, что он все же убежал в Ригу вместе с венскими штукарями. Делать нечего – я выправил подорожную себе и своему человеку, попрощался с друзьями и отправился в Ригу на перекладных.

Я не слишком торопился, а по дороге расспрашивал всех, не проезжал ли четырнадцатилетний молодой человек, никем не сопровождаемый, и не пытался ли продавать дорогие вещицы из домашнего обихода (разиня-сестрица может и пропажу дорогого перстня с руки не заметить). До Нарвы мои расспросы еще имели какой-то смысл – и не только станционные смотрители, но и посторонние люди охотно мне отвечали. Когда же оказался я в Эстляндских округах Лифляндской губернии, то ощущал себя, словно в Африке, – ни я кого понимал, ни меня кто понимал. Только в Дерпте встретил я собеседников. Дерпт мне понравился, к тому же я повстречал там немало лифляндских дворян, приехавших из Риги. Как русский помещик норовит на зиму перебраться с чадами и домочадцами в столицу, так рижский лифляндский дворянин на зиму переезжает в Дерпт из соображений самых экономических. И не потому лишь, что Дерпт – чистый и благоустроенный город на западный образец, а Рига никак не опомнится после диких рыцарских времен и, окруженная давно устаревшими валами и бастионами, имеет смутное понятие о гигиене. Лифляндское дворянство небогато и не может соперничать с купечеством, которое, как оно и должно быть в портовом городе, гребет деньги лопатой и ни в чем не делает себе отказа. Купеческая роскошь уязвляет дворян, и они бегут туда, где оказываются среди себе подобных.

За две станции от Дерпта начинались земли, где живут латыши. Я опять пытался задавать вопросы о Ване, и тут уж меня несколько понимали, но следов беглого племянника я не сыскал. Наконец я прибыл в Ригу, уже почти убежденный, что Ваня плыл на одном судне с лошадьми, если только он вообще отправился из дому вместе с цирком, а не убежал к дяде своему, ротмистру Ахтырского полка.

Город явственно напомнил мне молодость – военные, что проходили и проезжали по улицам, имели или чрезмерно-озабоченный, или чрезмерно-бесшабашный вид. Я и тогда не думал, и теперь не думаю, что Риге угрожала опасность, как в двенадцатом году, когда мы на канонерских лодках патрулировали Двину или неслись к Икскюлю, захваченному форсировавшими реку пруссаками. Взбаламутивший Европу Бонапарт уж десять лет как помер на острове Святой Елены. Шел тысяча восемьсот тридцать первый год – бунтовали поляки, а Рижский замок, резиденция генерал-губернатора, был как бы главным форпостом нашим перед Литвой и Польшей.

Собственно, и бунт уже приближался к концу – самым трудным для нас временем была зима, когда паны-ляхи додумались даже низложить государя Николая Павловича – лишить его польской короны. Их армия превысила сто тысяч человек, у нас же в западных губерниях были не боевые гарнизоны, а натуральные инвалидные команды. Да еще весной разгулялась холера – от нее скончался генерал-фельдмаршал Дибич, и ему на смену был направлен генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский. И все вроде бы вздохнули с облегчением – победа над бунтовщиками казалась делом одного-двух месяцев. Но ощущалась и тревога – что еще могут вытворить мятежные паны и не поднесут ли какого сюрприза?

Оставив Тимофея с багажом на почте, я первым делом отправился в порт – искать старых знакомцев. Я нашел их, как и полагал, в портовой канцелярии, и они присоветовали мне, где снять комнату с чуланчиком для Тимофея. Останавливаться в крепости, в дорогой гостинице «Петербург» на Замковой площади, я не желал. Раз уж цирк господина де Баха разместился в предместье (об этом я догадался без посторонней помощи, помня тесноту Рижской крепости и узость улиц), то и мне следует селиться где-то поблизости.

– И до храма Божия рукой подать, – сказал мне старый канцелярист Штокенберг. – У нас уж лет пять как есть свой приходский храм, Александроневский, стоит на Александровской. Все, как у людей…

– И храм, и цирк, – заметил я.

– Да уж! Вся наша молодежь там живмя живет. Наездницы, юбочки по колено, так что даже у нас в канцелярии – истинное цветобесие. Идешь по Александровской – а тебе навстречу молодцы с букетиками, и флотские, и штатские!

Я торопиться не стал. Мы с Тимофеем устроились в комнатке на Гертрудинской улице и первым делом хорошенько выспались. А на следующий день пошли изучать пресловутый цирк снаружи.

Как я и предполагал, город после пожара двенадцатого года опомнился, разросся вширь, и в предместьях уже стояли дома куда более благоустроенные, чем в крепости. По дороге мы с большим любопытством разглядывали эти новые дома. Мне еще в портовой канцелярии рассказали, что они теперь возводятся по планам, начертанным петербуржскими архитекторами, с фасадами четырех видов, а красят их в восемь колоров, тоже чуть ли не высочайше утвержденных. Мне как примерному англоману эти нововведения понравились.

Улицы в предместьях были теперь пусть и не так широки, как в столице, зато прямы и удобны для экипажей. Более того – дома получили номера, что было весьма удобно: пишешь на конверте по-европейски «улица такая-то, дом такой-то» и забот не знаешь, а не то что на старорусский лад «в улице такой-то, за колокольней вправо поворотя, у большой лужи, в бывшем доме купчихи Расторгуевой».

Строение цирка оказалось не маленькое – сажен пятнадцати в поперечнике, на мой взгляд, и высотой с трехэтажный дом – если вместе с парусиновым куполом. Невзирая на утреннее время, у входа стояли кареты, у коновязи – лошади.

Я знал, что наши молодые и даже пожилые театроманы любят по-свойски приезжать на репетиции, щеголяя знакомством с хорошенькими актрисами. Довольно было двух недель, чтобы в Риге завелись циркоманы! Но нельзя прийти на репетицию без согласия театрального директора. Очевидно, господин де Бах таких гостей привечает. Стало быть, высоко себя ставит, подумал я, коли ему необходимо светское общество.

– Ну, друг мой Свечкин, давай решать, – обратился я к Тимофею. – Можно прямо явиться к этому венцу и попросить его о содействии. Коли Ваня пристроился к его компании, он может снизойти к слезам безутешной матери и выдать нам беглеца.

– Нет, барин, не выдаст, – возразил Тимофей. – Парнишка, может, ему самому надобен. Только стыда нахлебаетесь. А коли его там нет? Тем стыднее выйдет.

Я задумался. Вся эта история казалась странной – Ваня не дурак, чтобы из дому убегать, не взяв ни копейки денег; неужто де Бах так пленился его талантами, что взял его на полный пансион? Коли так – и точно не отдаст…

– Тогда я вижу другой путь, – сказал я. – Вечером мы вместе сходим поглядеть на это зрелище. Мы поймем, что это такое, а тогда уж ты наутро пойдешь в каботажное плавание вокруг конюшен. Может, изобразишь такого же штукаря, желающего наняться в почтенное заведение…

– Да какой из меня штукарь?! – возмутился Свечкин. – Я к лошади и близко не подойду!

– Там не только лошади, я полагаю. Давай сперва совершим рейд на передовую и поглядим на врага нашего лицом к лицу.

Взять ложу я и не пытался. Мы с Тимофеем отправились на галерею, причем явились пораньше, чтобы занять лучшие места.

Я пытался понять, где обретается Ваня. Может статься, его взяли до поры до времени каким-нибудь помощником конюха; не исключено, что он уже выходит на манеж. О компании де Баха я имел самое темное представление и полагал, будто это – те же балаганные штукари, только на дорогих лошадях и одеты побогаче. Мастерство их меня озадачило – это ж сколько времени нужно потратить, чтобы научиться так ездить верхом и так вышколить лошадей? Сам господин де Бах, надо сказать, произвел на меня наилучшее впечатление, когда в великолепном мундире вывел в манеж шестерку белых коней и заставил их танцевать под музыку, казалось, без всякого понуждения с его стороны. Это и были знаменитые липпицианы – кони, от природы имеющие высокий шаг и способность красиво держать голову на изогнутой шее, почти как рысаки графа Орлова – точнее, та ветвь орловской породы, что была выведена для утехи нашего купечества, желающего, чтобы лошадь была в теле.

Но они не только танцевали – они по незримым сигналам проделывали диковинные прыжки. Я полагал, что лошадь на такое не способна, а разве только австралийский кенгуру. И дивно было видеть крошечных легоньких наездников, чуть ли не десятилетних мальчиков, которые сидели в седле цепко, как мартышки. Я подумал – Ваня уродился в папеньку, ростом невелик, так не за это ли качество его взяли?

Разумеется, там были и другие искусники. Одна их штука заставила нас с Тимофеем переглянуться. Ближе к концу представления штукари затеяли прыготню – вся мужская часть труппы, взбегая по доске, поставленной наклонно, отталкивалась ногами и совершала в воздухе кувырок на лету. Публика награждала громкими криками того, что взлетал выше прочих и приземлялся без посторонней помощи. Сперва они прыгали без затей, потом на манеж выбежало человек поболее дюжины, одетых солдатами неведомой армии, в киверах и с ружьями. Они выстроились в две шеренги, лицом к лицу, а между шеренгами поместились еще две, в которых стрелки опустились на одно колено, также лицом к лицу. После чего прыжки сопровождались холостыми залпами, и отчаянный прыгун вылетал из клубов порохового дыма.

– Вот то, что нам надобно! – крикнул я Свечкину.

Он понял с полуслова.

Мое кронштадское жилище представляет собой гибрид (помесь, коли кто держится за древнерусскую речь с упорством господина Шишкова) мастерской и библиотеки. Я полагаю, что материальный мир для того и создан, чтобы его можно было совершенствовать. В этом отношении нам еще далеко до господ англичан. Взять те же дилижансы. В Британии на них уже давно разъезжают – в двенадцатом году, когда мы, придя на оборону Риги, подружились с английскими офицерами, они нам много чего понарассказывали, и про дилижансы тоже. У нас лишь десять лет назад появилось первое дилижансное общество и устроило один-единственный маршрут: от Москвы до Санкт-Петербурга. Ехать, правда, неудобно – негде прилечь, так и спишь сидя, это тебе не покойный дормез! Зато из одной столицы в другую попадаешь всего за четверо суток. Ходил бы дилижанс между Санкт-Петербургом и Ригой – за то же время нас бы довезли. Но общество совершило подвиг – и задумалось, и когда очнется, чтобы связать столицы с какими-то еще городами, – неведомо.

Но я давно убедился, что нужно жить с девизом: делай, что должен, и будь что будет! Господь даровал мне способность придумывать всякие усовершенствования. Грех зарывать талант в землю, даже если общество к моим изобретениям еще не готово. Уж если гениальные выдумки великого нашего Ломоносова всерьез не принимали, то мне-то что говорить? Но я не унимаюсь – вон оконные рамы нового образца изобрел, которые не растворяются, а вокруг своей оси поворачиваются. Правда, сам еще не совсем понял, для чего это нужно, однако два окошка ими уже оснастил.

Так вот, когда я увидел, как отталкиваются от нелепой подножки и делают прыжки штукари господина де Баха, то тут же догадался: подножка должна быть более упругой, тогда и полет будет выше, и кувырков в воздухе можно сделать поболее. Тимофей уловил мою мысль, и больше нам в цирке делать было нечего. Мы помчались домой, чтобы обсудить, как это сделать.

Всякий моряк, ходивший в дальнее плавание, а я побывал в Средиземном море с эскадрой Дмитрия Николаевича Сенявина, тогда еще вице-адмирала, хоть как, а разбирается в древесине. Я же, пристрастившись ко всяким любопытным самоделкам, свел дружбу с корабельными плотниками. Первым нашим детищем стал селерифер, который они изготовили по моим рисункам. Селериферы я видел у англичан, которым они служили развлечением, и, грешен, пожелал смастерить такое же изделие и поглядеть, не будет ли от него пользы и в военном деле. Пользы не оказалось – один вред и множество синих пятен, которые я себе понаставил, катаясь на доске, оснащенной спереди и сзади колесами от брички и не имеющей даже подобия руля.

Но кое-чему я все же научился.

Покидая цирк, я велел Тимофею отодрать от стенки афишу, на которой как раз и был изображен кувырок в пороховом дыму. Он раздобыл клок, но именно тот клок, что был нам нужен, – с подставкой для прыжков. И мы, наскоро поужинав чаем с большими немецкими бутербродами, по-братски уселись изобретать упругую подножку. Сперва мы нарисовали дорожку в виде длинной и гибкой доски, наподобие той, что у русских качелей, которые до сих пор обожают в Москве. Человек, бегущий по такой доске, положенной одним концом на козлы, может воспользоваться ее прогибанием и подпрыгнуть очень высоко. Но, как заметил Тимофей, для этого он не должен добегать до самого края. Беда невелика – но мы оба уже были отравлены красотой механических решений.

Прыгун должен был оттолкнуться на самом краю подставки – и около полуночи меня осенило. Сейчас служители де Баха ставили доску одним краем на козлы в виде какого-то деревянного чемодана. Но что, если придать упругость именно козлам? Я нарисовал две подставки и поперек них шест длиной в два аршина. Этот шест следовало изготовить из гибкого дерева, а уж на него положить одним краем доску. Когда я уяснил себе это – возгордился неимоверно. Ведь старые мои друзья и родня не устают подшучивать над моими механическими талантами. Ан глядь – и пригодились!

– Ишь, барин, как это вы ловко… – с некоторой завистью молвил Свечкин. Это было для меня лучшей похвалой – ему ведь не угодить. И всякий раз, когда мое изобретение оказывается мертворожденным, этот враг рода человеческого бормочет, разбирая мою неудачу на составные элементы:

– Жениться вам, барин, надо…

Но Тимофеева восхищения ненадолго хватило. Он вдруг стал доказывать, что шест должен быть не в два, а в целых три аршина или даже еще длиннее. Чтоб уж прогнулся до земли – и вознес прыгуна под самый купол.

– Дурья твоя голова, – сказал я ему, – а каково ему из-под купола вниз лететь? Его же вшестером ловить придется! Или сбегать в порт за парусом, парус растянуть.

Он пропадал на Фонтанке целое утро. Когда вернулся, доложил: точно, был цирк господина де Баха; был и уплыл.

– Как это уплыл?!

В голове моей слово «цирк» по-прежнему означало каменное или деревянное строение. Конечно, у нас, когда Нева разгуляется, и дома плавают, и сараи, но чтобы цирк – этого я вообразить еще не мог. Тимофей объяснил: штукари отправились показывать свое искусство в Ригу; до Риги шестьсот верст, а лошади у де Баха балованные, да их и надо беречь – они его кормят; если добираться морем, то так на так и выйдет, а лошади не повредят своих драгоценных ножек.

Узнал он также, отчего Ване мало манежных лошадей, на которых тоже можно прекрасно ездить и стоя, и лежа, и на карачках, а нужны именно цирковые.

– У господина де Баха кони особенные, называются липпицианы, – сказал Тимофей. – Других таких нет – их только в одном месте выводят, и штуки, что они могут проделать, иной лошади не под силу.

В том, что мой Тимофей легко запомнил и выговорил слово «липпицианы», удивительного нет – он, как и я, флотский, а там и не такие хитросочиненные штуки проходится запоминать и выговаривать.

Тимофей выполнил мое распоряжение наилучшим образом: я объяснил, о чем расспрашивать, он и расспросил! Натура моя, как я недавно понял, имеет две половины – русскую и европейскую. Русская, как ей и положено, оказалась задним умом крепка, и именно она диктовала Тимофею вопросы. Сказалась и моя неопытность в ведении следствия. А ведь стоило ему задать еще один, всем своим собеседникам поочередно, и мы привели бы это дело к развязке куда скорее и без совершенно лишних приключений!

– Стало быть, придется ехать за балбесом в Ригу. Хочешь в Ригу, Свечкин? – спросил я.

Он улыбнулся – немало у нас там в двенадцатом году было приключений.

Сборы у моряков, даже бывших моряков, недолгие. Пока укладывали баулы, возник у меня с Тимофеем спор: сушей ехать или плыть? Плыть, конечно, приятнее, но вряд ли Ваню взяли на судно, что везло коней в Ригу. Скорее всего, он туда добирался сушей – и мы можем изловить беглеца, даже не слишком далеко отъехав от столицы. Опять же, не каждый день отходит судно, идущее в Ригу; может, нам его еще неделю ожидать.

Я отправился к сестрице с вопросом, который мне самому казался очень неприятным. Я хотел знать, какие пропажи обнаружились в хозяйстве после Ваниного бегства. Рига – не Царское Село, туда более недели летом добираться, стало быть, племянник непременно прихватил с собой денег либо ценные вещицы – не такой же он дуролом, чтобы пускаться в дорогу с пустыми карманами.

В хозяйстве моей сестрицы черт ногу сломит – там может печка из гостиной пропасть, и это лишь к осени заметят. Ответа на свой вопрос я не дождался – или же ей было стыдно признаться, что юноша, получивший блестящее, как она считала, воспитание, унизился до воровства. Господин Каневский сказал по секрету, что, если бы она обнаружила пропажу в первые дни, шуму бы подняла много. А так – явилось, что он в чем по дому ходил – в том и скрылся. Вся его одежда была найдена в шкафу и в сундуках неприкосновенной.

Это была первая загадка в поисках Вани. Прочие разрешили те знакомцы, что имели связи в полковых казармах. В столице и ее окрестностях Ваня не появлялся. По всему выходило, что он все же убежал в Ригу вместе с венскими штукарями. Делать нечего – я выправил подорожную себе и своему человеку, попрощался с друзьями и отправился в Ригу на перекладных.

Я не слишком торопился, а по дороге расспрашивал всех, не проезжал ли четырнадцатилетний молодой человек, никем не сопровождаемый, и не пытался ли продавать дорогие вещицы из домашнего обихода (разиня-сестрица может и пропажу дорогого перстня с руки не заметить). До Нарвы мои расспросы еще имели какой-то смысл – и не только станционные смотрители, но и посторонние люди охотно мне отвечали. Когда же оказался я в Эстляндских округах Лифляндской губернии, то ощущал себя, словно в Африке, – ни я кого понимал, ни меня кто понимал. Только в Дерпте встретил я собеседников. Дерпт мне понравился, к тому же я повстречал там немало лифляндских дворян, приехавших из Риги. Как русский помещик норовит на зиму перебраться с чадами и домочадцами в столицу, так рижский лифляндский дворянин на зиму переезжает в Дерпт из соображений самых экономических. И не потому лишь, что Дерпт – чистый и благоустроенный город на западный образец, а Рига никак не опомнится после диких рыцарских времен и, окруженная давно устаревшими валами и бастионами, имеет смутное понятие о гигиене. Лифляндское дворянство небогато и не может соперничать с купечеством, которое, как оно и должно быть в портовом городе, гребет деньги лопатой и ни в чем не делает себе отказа. Купеческая роскошь уязвляет дворян, и они бегут туда, где оказываются среди себе подобных.

За две станции от Дерпта начинались земли, где живут латыши. Я опять пытался задавать вопросы о Ване, и тут уж меня несколько понимали, но следов беглого племянника я не сыскал. Наконец я прибыл в Ригу, уже почти убежденный, что Ваня плыл на одном судне с лошадьми, если только он вообще отправился из дому вместе с цирком, а не убежал к дяде своему, ротмистру Ахтырского полка.

Город явственно напомнил мне молодость – военные, что проходили и проезжали по улицам, имели или чрезмерно-озабоченный, или чрезмерно-бесшабашный вид. Я и тогда не думал, и теперь не думаю, что Риге угрожала опасность, как в двенадцатом году, когда мы на канонерских лодках патрулировали Двину или неслись к Икскюлю, захваченному форсировавшими реку пруссаками. Взбаламутивший Европу Бонапарт уж десять лет как помер на острове Святой Елены. Шел тысяча восемьсот тридцать первый год – бунтовали поляки, а Рижский замок, резиденция генерал-губернатора, был как бы главным форпостом нашим перед Литвой и Польшей.

Собственно, и бунт уже приближался к концу – самым трудным для нас временем была зима, когда паны-ляхи додумались даже низложить государя Николая Павловича – лишить его польской короны. Их армия превысила сто тысяч человек, у нас же в западных губерниях были не боевые гарнизоны, а натуральные инвалидные команды. Да еще весной разгулялась холера – от нее скончался генерал-фельдмаршал Дибич, и ему на смену был направлен генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский. И все вроде бы вздохнули с облегчением – победа над бунтовщиками казалась делом одного-двух месяцев. Но ощущалась и тревога – что еще могут вытворить мятежные паны и не поднесут ли какого сюрприза?

Оставив Тимофея с багажом на почте, я первым делом отправился в порт – искать старых знакомцев. Я нашел их, как и полагал, в портовой канцелярии, и они присоветовали мне, где снять комнату с чуланчиком для Тимофея. Останавливаться в крепости, в дорогой гостинице «Петербург» на Замковой площади, я не желал. Раз уж цирк господина де Баха разместился в предместье (об этом я догадался без посторонней помощи, помня тесноту Рижской крепости и узость улиц), то и мне следует селиться где-то поблизости.

– И до храма Божия рукой подать, – сказал мне старый канцелярист Штокенберг. – У нас уж лет пять как есть свой приходский храм, Александроневский, стоит на Александровской. Все, как у людей…

– И храм, и цирк, – заметил я.

– Да уж! Вся наша молодежь там живмя живет. Наездницы, юбочки по колено, так что даже у нас в канцелярии – истинное цветобесие. Идешь по Александровской – а тебе навстречу молодцы с букетиками, и флотские, и штатские!

Я торопиться не стал. Мы с Тимофеем устроились в комнатке на Гертрудинской улице и первым делом хорошенько выспались. А на следующий день пошли изучать пресловутый цирк снаружи.

Как я и предполагал, город после пожара двенадцатого года опомнился, разросся вширь, и в предместьях уже стояли дома куда более благоустроенные, чем в крепости. По дороге мы с большим любопытством разглядывали эти новые дома. Мне еще в портовой канцелярии рассказали, что они теперь возводятся по планам, начертанным петербуржскими архитекторами, с фасадами четырех видов, а красят их в восемь колоров, тоже чуть ли не высочайше утвержденных. Мне как примерному англоману эти нововведения понравились.

Улицы в предместьях были теперь пусть и не так широки, как в столице, зато прямы и удобны для экипажей. Более того – дома получили номера, что было весьма удобно: пишешь на конверте по-европейски «улица такая-то, дом такой-то» и забот не знаешь, а не то что на старорусский лад «в улице такой-то, за колокольней вправо поворотя, у большой лужи, в бывшем доме купчихи Расторгуевой».

Строение цирка оказалось не маленькое – сажен пятнадцати в поперечнике, на мой взгляд, и высотой с трехэтажный дом – если вместе с парусиновым куполом. Невзирая на утреннее время, у входа стояли кареты, у коновязи – лошади.

Я знал, что наши молодые и даже пожилые театроманы любят по-свойски приезжать на репетиции, щеголяя знакомством с хорошенькими актрисами. Довольно было двух недель, чтобы в Риге завелись циркоманы! Но нельзя прийти на репетицию без согласия театрального директора. Очевидно, господин де Бах таких гостей привечает. Стало быть, высоко себя ставит, подумал я, коли ему необходимо светское общество.

– Ну, друг мой Свечкин, давай решать, – обратился я к Тимофею. – Можно прямо явиться к этому венцу и попросить его о содействии. Коли Ваня пристроился к его компании, он может снизойти к слезам безутешной матери и выдать нам беглеца.

– Нет, барин, не выдаст, – возразил Тимофей. – Парнишка, может, ему самому надобен. Только стыда нахлебаетесь. А коли его там нет? Тем стыднее выйдет.

Я задумался. Вся эта история казалась странной – Ваня не дурак, чтобы из дому убегать, не взяв ни копейки денег; неужто де Бах так пленился его талантами, что взял его на полный пансион? Коли так – и точно не отдаст…

– Тогда я вижу другой путь, – сказал я. – Вечером мы вместе сходим поглядеть на это зрелище. Мы поймем, что это такое, а тогда уж ты наутро пойдешь в каботажное плавание вокруг конюшен. Может, изобразишь такого же штукаря, желающего наняться в почтенное заведение…

– Да какой из меня штукарь?! – возмутился Свечкин. – Я к лошади и близко не подойду!

– Там не только лошади, я полагаю. Давай сперва совершим рейд на передовую и поглядим на врага нашего лицом к лицу.

Взять ложу я и не пытался. Мы с Тимофеем отправились на галерею, причем явились пораньше, чтобы занять лучшие места.

Я пытался понять, где обретается Ваня. Может статься, его взяли до поры до времени каким-нибудь помощником конюха; не исключено, что он уже выходит на манеж. О компании де Баха я имел самое темное представление и полагал, будто это – те же балаганные штукари, только на дорогих лошадях и одеты побогаче. Мастерство их меня озадачило – это ж сколько времени нужно потратить, чтобы научиться так ездить верхом и так вышколить лошадей? Сам господин де Бах, надо сказать, произвел на меня наилучшее впечатление, когда в великолепном мундире вывел в манеж шестерку белых коней и заставил их танцевать под музыку, казалось, без всякого понуждения с его стороны. Это и были знаменитые липпицианы – кони, от природы имеющие высокий шаг и способность красиво держать голову на изогнутой шее, почти как рысаки графа Орлова – точнее, та ветвь орловской породы, что была выведена для утехи нашего купечества, желающего, чтобы лошадь была в теле.

Но они не только танцевали – они по незримым сигналам проделывали диковинные прыжки. Я полагал, что лошадь на такое не способна, а разве только австралийский кенгуру. И дивно было видеть крошечных легоньких наездников, чуть ли не десятилетних мальчиков, которые сидели в седле цепко, как мартышки. Я подумал – Ваня уродился в папеньку, ростом невелик, так не за это ли качество его взяли?

Разумеется, там были и другие искусники. Одна их штука заставила нас с Тимофеем переглянуться. Ближе к концу представления штукари затеяли прыготню – вся мужская часть труппы, взбегая по доске, поставленной наклонно, отталкивалась ногами и совершала в воздухе кувырок на лету. Публика награждала громкими криками того, что взлетал выше прочих и приземлялся без посторонней помощи. Сперва они прыгали без затей, потом на манеж выбежало человек поболее дюжины, одетых солдатами неведомой армии, в киверах и с ружьями. Они выстроились в две шеренги, лицом к лицу, а между шеренгами поместились еще две, в которых стрелки опустились на одно колено, также лицом к лицу. После чего прыжки сопровождались холостыми залпами, и отчаянный прыгун вылетал из клубов порохового дыма.

– Вот то, что нам надобно! – крикнул я Свечкину.

Он понял с полуслова.

Мое кронштадское жилище представляет собой гибрид (помесь, коли кто держится за древнерусскую речь с упорством господина Шишкова) мастерской и библиотеки. Я полагаю, что материальный мир для того и создан, чтобы его можно было совершенствовать. В этом отношении нам еще далеко до господ англичан. Взять те же дилижансы. В Британии на них уже давно разъезжают – в двенадцатом году, когда мы, придя на оборону Риги, подружились с английскими офицерами, они нам много чего понарассказывали, и про дилижансы тоже. У нас лишь десять лет назад появилось первое дилижансное общество и устроило один-единственный маршрут: от Москвы до Санкт-Петербурга. Ехать, правда, неудобно – негде прилечь, так и спишь сидя, это тебе не покойный дормез! Зато из одной столицы в другую попадаешь всего за четверо суток. Ходил бы дилижанс между Санкт-Петербургом и Ригой – за то же время нас бы довезли. Но общество совершило подвиг – и задумалось, и когда очнется, чтобы связать столицы с какими-то еще городами, – неведомо.

Но я давно убедился, что нужно жить с девизом: делай, что должен, и будь что будет! Господь даровал мне способность придумывать всякие усовершенствования. Грех зарывать талант в землю, даже если общество к моим изобретениям еще не готово. Уж если гениальные выдумки великого нашего Ломоносова всерьез не принимали, то мне-то что говорить? Но я не унимаюсь – вон оконные рамы нового образца изобрел, которые не растворяются, а вокруг своей оси поворачиваются. Правда, сам еще не совсем понял, для чего это нужно, однако два окошка ими уже оснастил.

Так вот, когда я увидел, как отталкиваются от нелепой подножки и делают прыжки штукари господина де Баха, то тут же догадался: подножка должна быть более упругой, тогда и полет будет выше, и кувырков в воздухе можно сделать поболее. Тимофей уловил мою мысль, и больше нам в цирке делать было нечего. Мы помчались домой, чтобы обсудить, как это сделать.

Всякий моряк, ходивший в дальнее плавание, а я побывал в Средиземном море с эскадрой Дмитрия Николаевича Сенявина, тогда еще вице-адмирала, хоть как, а разбирается в древесине. Я же, пристрастившись ко всяким любопытным самоделкам, свел дружбу с корабельными плотниками. Первым нашим детищем стал селерифер, который они изготовили по моим рисункам. Селериферы я видел у англичан, которым они служили развлечением, и, грешен, пожелал смастерить такое же изделие и поглядеть, не будет ли от него пользы и в военном деле. Пользы не оказалось – один вред и множество синих пятен, которые я себе понаставил, катаясь на доске, оснащенной спереди и сзади колесами от брички и не имеющей даже подобия руля.

Но кое-чему я все же научился.

Покидая цирк, я велел Тимофею отодрать от стенки афишу, на которой как раз и был изображен кувырок в пороховом дыму. Он раздобыл клок, но именно тот клок, что был нам нужен, – с подставкой для прыжков. И мы, наскоро поужинав чаем с большими немецкими бутербродами, по-братски уселись изобретать упругую подножку. Сперва мы нарисовали дорожку в виде длинной и гибкой доски, наподобие той, что у русских качелей, которые до сих пор обожают в Москве. Человек, бегущий по такой доске, положенной одним концом на козлы, может воспользоваться ее прогибанием и подпрыгнуть очень высоко. Но, как заметил Тимофей, для этого он не должен добегать до самого края. Беда невелика – но мы оба уже были отравлены красотой механических решений.

Прыгун должен был оттолкнуться на самом краю подставки – и около полуночи меня осенило. Сейчас служители де Баха ставили доску одним краем на козлы в виде какого-то деревянного чемодана. Но что, если придать упругость именно козлам? Я нарисовал две подставки и поперек них шест длиной в два аршина. Этот шест следовало изготовить из гибкого дерева, а уж на него положить одним краем доску. Когда я уяснил себе это – возгордился неимоверно. Ведь старые мои друзья и родня не устают подшучивать над моими механическими талантами. Ан глядь – и пригодились!

– Ишь, барин, как это вы ловко… – с некоторой завистью молвил Свечкин. Это было для меня лучшей похвалой – ему ведь не угодить. И всякий раз, когда мое изобретение оказывается мертворожденным, этот враг рода человеческого бормочет, разбирая мою неудачу на составные элементы:

– Жениться вам, барин, надо…

Но Тимофеева восхищения ненадолго хватило. Он вдруг стал доказывать, что шест должен быть не в два, а в целых три аршина или даже еще длиннее. Чтоб уж прогнулся до земли – и вознес прыгуна под самый купол.

– Дурья твоя голова, – сказал я ему, – а каково ему из-под купола вниз лететь? Его же вшестером ловить придется! Или сбегать в порт за парусом, парус растянуть.