По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

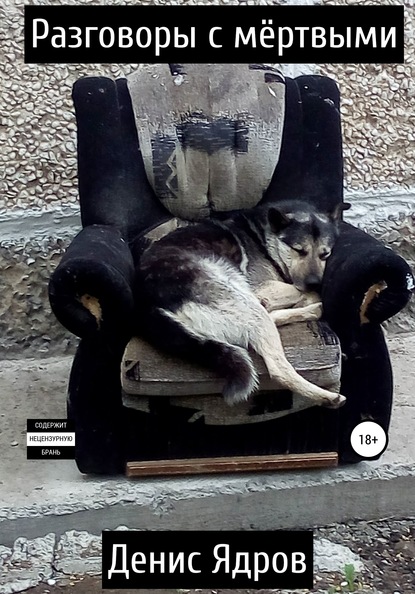

Разговоры с мёртвыми

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Кладут на лавку, бьют пощёчины. Не больно, хотя бьют сильно. На щеках набухают красные пятна. Но не больно. Боли больше нет.

Надо мной лицо Тани и Андрюхи Векова.

– Ты как?

– Нормально, – пытаюсь сесть на лавке.

Прохладный воздух приятно колет кожу. Фонари мягким светом разбавляют ночь.

– Молчун, тебе что надо? Почему спокойно не живётся?

– Живётся. Только не здесь.

– В смысле?

Андреич убирает руку со лба, опускает её на стол.

– Там всё, в прошлом.

– В каком прошлом? Ты что городишь? Тебе сколько лет?

– Достаточно, – отвечаю я. – Чтобы потерять всё. Чтобы понять, что всё потерял.

Потерял детскую беспечность в погоне за выживанием. Один в поле воин.

Никого у меня нет. Я рос, и у меня были мама и папа. Они были большие и взрослые. Я любил их и верил им, потому что они были мамой и папой. Я вырос, их не стало. Раньше они были как боги, а потом стали обычными людьми. Но я бы справился с этим. Так ведь они умерли. У меня старший брат был. Тоже умер. Ты знаешь, что такое старший брат? А это всё. Он и друг лучший, и учитель, и брат. Я музыку его слушал, фильмы его смотрел. Всё за ним повторял. Вещи его донашивал. С удовольствием. Потому что они – его. Друзья у меня были. Много. Я к любому мог среди ночи зайти и позвать на улицу. И когда мы играли в рыцарей на стадионе, и когда водку в подвале пили – друзья были со мной. Мы вместо мечей на ветках, обломках, бились, а вместо щитов у нас картонки были. А ещё пластмассовая шпага была. И будёновка. Такая шапочка вязаная острая на конце, и уши длинные у неё. Я даже спал в ней, так любил её. В хоккей мы играли. В снегу валялись, на звёзды смотрели. А теперь даже вспомнить об этом страшно. Вот так сердце сдавит – и заплакать хочешь, а не можешь. Потому что не научили. Во двор выйдешь, упадёшь на колени и воешь на луну.

Андреич смотрит на меня. Предплечья сложены на столе, как у первоклассника.

– Бедный, – говорит он. – Ты живёшь прошлым.

– Ну да, – соглашаюсь я.

– Ты говоришь с мёртвыми.

Что? Что ты сказал? Я ослышался?

– Воспоминания мертвы, – говорит Андреич. – Они как покойники.

Папироса истлела до бумаги. На пальцах Андреича повисла трубка пепла.

– Жить здесь надо, а не там, – Андреич показывает сначала пальцем от себя, а потом за спину.

Где здесь? Здесь выживание – не жизнь. Жизнь там осталась. И знаешь почему? То, что было до выпускного, я отлично помню. После школы – так, местами. А после смерти мамы как под водой: погрузили тебя в ванную с головой, башкой вертишь, а всё вокруг мутное, и только стены за мутью. А мёртвым я нужен. Или они нужны мне.

– Андреич, я у тебя спросить хотел. Помнишь могилу Завьяловой Эльвиры Фёдоровны? 05.04.1985 – 17.09.2003.

– Если б я все могилы помнил… Зачем?

– Красивая такая. У родителей её внедорожник, они тебя отблагодарили хорошо. Печку эту подарили.

Андреич хмурит брови.

– Хорошая печка.

– Ну, вот я же её не откапывал?

Андреич кидает на меня быстрый взгляд. Выражение лица стремительно меняется, сморщивается, стягиваясь в гримасу. Он убирает руки со стола и ёрзает на месте.

– Ты её что?

– И не закапывал никто.

Андреич сминает в руке папиросу.

– Давай так: ты сейчас уйдёшь и больше никогда сюда не вернёшься. Вообще никогда. Чтобы я тебя не видел и не слышал. Договорились?

В чайнике кипит вода. Пар вырывается из носика. Крышка со звоном подпрыгивает.

Я встаю.

– Молчун, – зовёт Андреич.

Я иду к выходу.

– Молчун! – сторож поднимается за моей спиной. – Молчун, договорились?

Волосы Андреича торчат в стороны. Он вытянулся всем худым телом, изображая из себя героя.

Я захлопываю дверь.

Морозный день наваливается на меня. Снег лезет в глаза. Молодой по-прежнему рубит дрова. Зыркнув в мою сторону, он теряет ко мне интерес.

После тепла вагончика, на улице не так холодно.

Меня выгнали. Как обычно. Как это всегда делало и делает время.

Оно возит меня на санках в детский сад, переводит из яслей в начальную группу, из детсада в первый класс, во второй, в третий, в четвёртый, в пятый, в шестой – и так до последнего. И выкидывает на улицу, как старого пса. Даёт в руки колоду воспоминаний в виде чёрно-белых фотографий и отправляет в жизнь.

А как жить? Никто ведь не научил. Не объяснил, как быть одному. Как – один в поле воин? Ведь раньше всё было по-другому. Ну не был я один. Или тогда тоже все были каждый сам за себя? В таком случае, почему я раньше этого не замечал?

Я иду по дороге в сторону, обратную от города. Снег окутывает деревья вдоль неё, свисает с веток, словно вата с новогодней ёлки. Скользкая ровная белизна лежит на проезжей части.

Кто-то сзади семенит за мной, оглядываюсь и вижу знакомую серую шёрстку. Как раньше, на том же расстоянии от меня. Теперь идти намного приятней, зная, что есть кто-то рядом.

Мы идём с Подкидышем, а машины проносятся мимо, обдавая нас волной холодного воздуха. У них свои заботы, свои трудности. Мне нет до них дела. Их не существует. Точки мелькают в ночи, исчезая, как светлячки, как звёзды, как чужая жизнь рядом с тобой. Не касайся её – и не будет больно.

А прикоснулся и видишь, как от замёрзшего стекла растекаются в стороны влажные капли. Слёзы под холодными пальцами на окне.