По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

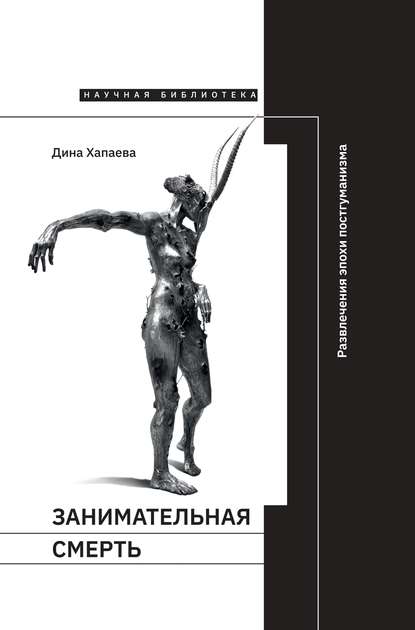

Занимательная смерть. Развлечения эпохи постгуманизма

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

В работе «История структурализма» Франсуа Досс отмечает, что французский структурализм представлял собой противоречивое движение:

Структурализм по сути своей был спорным и соответствовал определенному моменту в истории западной цивилизации. Он выражал некую степень ее ненависти к себе, отрицание традиций западной культуры и модернистское стремление к новым моделям[142 - Dosse F. History of Structuralism, XX.].

Психологическая и культурологическая мотивация отношения французских мыслителей к гуманизму может быть понята как их реакция на трагические события недавнего прошлого. В статье «Речи мертвых, молчание живых» Габриэль М. Шпигель указывает на взаимосвязь между противоречиями деконструктивизма и историческим опытом Холокоста.

Деконструктивизм нередко несправедливо обвиняют в нигилизме. Но поскольку эти идеи складывались на фоне смерти и истребления, то, возможно, они несут в себе подсознательный след их собственного отсутствующего начала <…>. По моему мнению, на фундаментальном уровне деконструкция – это философия разрыва и вытеснения. Поскольку знаковой фигурой постмодернистского мира является перемещенное лицо (думается, так оно и есть), то в глубинном смысле все мы перемещенные лица[143 - Spiegel G. M. The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997. Р. 42.].

Другими словами, современная концепция человека вступила в противоречие со зверствами XX века, повлиявшими на формирование Французской теории на глубоком психологическом уровне, превратив для ее приверженцев идею бескомпромиссной критики в интеллектуальное кредо. Следуя этой логике, можно предположить, что самоуспокоенность и самодовольство, свойственные буржуазному обществу в 1950?е и 1960?е годы, не могли не вызвать чувства протеста у сторонников Французской теории – тень Холокоста и Второй мировой войны омрачала солнечные пейзажи послевоенного процветания[144 - Bessel R., Schumann D. Introduction. Violence, Normality, and the Construction of Postwar Europe // Bessel R., Schumann D. Life After Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.]. Как считает Тони Джадт, возрождение Европы в послевоенный период экономического роста[145 - Judt T. Postwar: A History of Europe Since 1945. New York: Penguin Books, 2006.], известный как «славное тридцатилетие», базировалось на готовности предать забвению преступления, совершенные в годы Второй мировой войны. Возможно, подобный прагматичный подход, типичный для общества потребления, вызвал столь радикальную критику человека в среде французских интеллектуалов.

Катастрофические события первой половины ХХ века внушали мало поводов восхищаться человеческой природой. Осознание того, что недавние немыслимые зверства могут быть вычеркнуты из памяти без следа, предоставив последующим поколениям беззаботно наслаждаться жизнью и процветанием, может послужить объяснением причин, в силу которых интеллектуалы, представлявшие французский авангард, поставили своей целью развенчание человеческой исключительности. Критика эпохи Просвещения могла быть их способом выражения сильнейшего разочарования в идеалах, прославляющих человеческую природу. Ниспровержение человека как венца творения могло восприниматься как проявление интеллектуальной справедливости, как философское возмездие, а не как жест моральной безответственности[146 - «В действительности единственной доминантной темой французской интеллектуальной жизни с конца 1970?х годов была моральная неадекватность французских интеллектуалов предыдущего поколения». См.: Judt T. Past Imperfect: French Intellectuals, 1944–1956. Oakland: University of California Press, 1994. Р. 3.]. Следует подчеркнуть, что в послевоенный период осуждение гуманизма превратилось в своеобразный троп – многие включили «смерть человека» в свою интеллектуальную повестку дня[147 - Эрих Фромм, например, утверждал, что «в девятнадцатом веке проблема состояла в том, что Бог мертв; в двадцатом веке проблема состоит в том, что человек мертв» (Fromm Е. The Sane Society. New York: Henry Holt and Company, 1955. Р. 360). И далее: «В девятнадцатом веке нечеловеческое означало жестокость; в двадцатом веке оно означает шизоидальное само-отчуждение. Опасность прошлого заключалась в том, что люди стали рабами. Опасность будущего заключается в том, что люди стали роботами. Это правда, что роботы не бунтуют. Но, учитывая человеческую природу, роботы не могут жить, оставаясь в здравом уме, – они становятся „големами“, они уничтожат свой мир и самих себя, потому что больше не смогут выносить скуки бессмысленной жизни» (P. 91).].

Интеллектуальное наследие Французской теории оказало огромное влияние на гуманитарное знание по обе стороны Атлантики. Начиная с 1980?х годов оно стало интеллектуальной основой для многообразных антигуманистических трендов в популярной культуре. Как только популярная культура освоила критику гуманизма как дополнительное средство для завоевания внимания публики, ее критический потенциал был утрачен. Франсуа Кюссе описывает эту трансформацию со ссылкой на реалии американской культуры:

Появилась тенденция протаскивания фрагментов теории в культурную индустрию, такую как пресса или кинематограф, – ради их эпатажного блеска или для интеллектуального оправдания, что в результате привело к полному оскудению их теоретического содержания и философского значения[148 - Cusset F. French Theory. P. 266.].

Перестав быть критическим методом и превратившись в товар, антигуманизм обрел новую роль и получил новый культурный смысл.

Права животных после «Смерти человека»

В книге «Французская философия шестидесятых. Эссе об антигуманизме» (1985) Люк Ферри и Ален Рено задают саркастический вопрос:

Отчего это поколение шестидесятых решило, что валоризация человека должна быть разрушена и подвергнута осуждению? Вне сомнений, нападки философии образца 1968 года на понятие «гуманизм» никогда не означали намерения защищать варварство и бесчеловечность. Видимо, по причине предполагаемых катастрофических последствий (и для кого же, как не для человека?) гуманизм должен был превратиться во врага философии[149 - Ferry L., Renaut A. French Philosophy of the Sixties. An Essay on Antihumanism. Amherst: University of Massachusetts Press, 1990. P. XXV.].

В наши дни подобная постановка вопроса – «Для кого же, как не для человека?» – уже не столь очевидна, как для Ферри и Рено в 1980?е годы. И в современных исследованиях, и в произведениях массовой культуры в центре внимания обычно оказывается не человек, а монстр или животное. В конце 1970?х подъем движения в защиту прав животных резко усилил тенденции отрицания гуманизма. Для теоретиков этого движения идея преодолеть дуалистическое мышление и освободиться от таких «бинарных» противопоставлений, как «культура – природа», «человек – животное» и так далее, была столь же важной, как и для французских философов. Точкой соприкосновения для сторонников Французской теории и англоязычных защитников прав «братьев наших меньших»[150 - Jasper J. M. The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Р. 137, 246.] стало отрицание принципа человеческой исключительности. В одном случае главенствующая роль отводится представителям животного мира, в другом – монстрам. Деконструкция гуманизма, отказ от антропоцентризма, провозглашение «смерти человека» логически вели к восхищению монстрами.

Истоки такой взаимосвязи восходят к воззрениям Джереми Бентама (1748–1832), который подверг критике понятие человеческой исключительности. Простое ли совпадение, что именно он разработал идею знаменитого «Паноптикума» – образцовой тюрьмы, в которой заключенные находятся под постоянным контролем, своего рода прототип тоталитарного государства? Это название Бентам придумал, используя греческий термин Panoptes – «всевидящий», один из эпитетов стоглазого чудовища Аргуса из древнегреческой мифологии.

«Паноптикум» Бентама и образ чудовища занимают большое место в работах Мишеля Фуко. Понятие «монстр» оказалось весьма эффективным для разрушения идеи «человеческой исключительности» и, с тех пор как вышла в свет работа Фуко «Слова и вещи», стало важным орудием для преодоления так называемой «бинарности». Если движущей силой эволюции становится монстр, то резкое противопоставление между людьми и прочими существами преодолимо[151 - Фуко М. Слова и вещи. С. 186–187.]. Согласно Фуко, монстры и ископаемые создают континуум между представителями рода человеческого и другими созданиями в общем контексте эволюции и разрушают оппозицию между ними. Различить этапы эволюционного развития непросто, так как «они образуют затемненную, подвижную, зыбкую область, в которой все то, что определится в анализе как тождество, является еще лишь немой аналогией, а то, что определится как установленное и постоянное различие, является лишь свободной и случайной вариацией»[152 - Там же. С. 187.]. Монстр рассматривается как некий гибрид человека и нелюдя, «двойное нарушение закона и природы»[153 - Sharpe A. N. Foucault’s Monsters and the Challenge of Law. Oxford: Routledge; Cavendish, 2009. Р. 12.], разрушающее барьер между человеком и животным. Эта концепция приобретает особое значение для анализа темы безумия в работах Фуко, начиная с его диссертации «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху», в которой он показывает, что европейское понятие «нормальности и нормы» базируется на жестокости и угнетении.

Работы Жака Деррида позволяют четко проследить взаимосвязь между Французской теорией и дискурсом о правах животных. Постоянная критика гуманизма в ранних трудах Деррида[154 - Патрик Ллоред переосмыслил эссе Деррида 1968 года «Фармация Платона» с точки зрения животности (animalitе). См.: Llored P. Jacques Derrida: Politique et еthique de l’animalitе. Paris: Sils Maria, 2012.] привела к тому, что он выдвинул концепцию «животности»[155 - Derrida J. Violence Against Animals // For What Tomorrow… A Dialogue / Ed. J. Derrida and Е. Roudinesco. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004; Derrida J. The Animal That Therefore I Am. New York: Fordham University Press, 2008, в частности Р. 394–395.]. В книге, посвященной творчеству Деррида, Патрик Ллоред показывает, что тема «животности» является центральным философским понятием и для Деррида, и для деконструктивизма в целом[156 - Llored Р. Jacques Derrida: Politique et еthique de l’animalitе.]. Особенно наглядно это проявляется в работах Деррида «Животное – вот кто я такой» (1997) и «Зверь и Суверен», сборник лекций и семинаров за период 2001–2003 годов в Высшей школе социальных исследований. Согласно Ллореду, ключ к пониманию концепции «животности» у Деррида заключается в двух понятиях – карнофалогоцентризме и представлении о том, что человек неотделим и неотличим от животного. По мнению Деррида, ни культура, ни философия не в состоянии с какой-либо долей точности определить, что есть «подлинно человеческое» – «либо потому, что некоторым животным присущи схожие с человеком черты, либо потому, что сам человек не обладает необходимым набором качеств с той очевидностью, с какой это обычно признается»[157 - Derrida J. Violence Against Animals. Р. 66.]. Как считает Деррида, понятие «животное» является основополагающим и необходимым для определения всего, что связано с человеком – в философском смысле в том числе. Умерщвление и поедание животных есть не что иное, как «видоизмененный каннибализм», который, согласно Деррида, заложен в основе западного сознания. Таким образом, субъективность Запада, базирующаяся на умерщвлении животных, есть не что иное, как «бойня». Деррида – и это примечательно – не считает, что это есть общая эволюционная черта превращения человека в существо всеядное. Он полагает, что это типично исключительно для «Запада». Идея, что «на базовом уровне истоки угнетения человека человеком восходят к угнетению человеком животных», прочно укоренена в сознании как последователей Деррида, так и защитников прав животных[158 - Best S. The Rise of Critical Animal Studies: Putting Theory into Action and Animal Liberation into Higher Education // Journal for Critical Animal Studies. 2009. VII, no. 1; Wolfe C. What Is Posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. P. 7, 8.].

Приверженцы деконструкции заявляют, что для истории человечества очень типично нежелание признать одинаковый статус людей и зверей и что это нежелание «зиждется на человеческом тщеславии»[159 - Bourke J. What It Means to Be Human: Historical Reflections from the 1800s to the Present. Berkeley, CA: Counterpoint, 2013. P. 371.]. Неотъемлемой частью таких рассуждений стали нападки на гуманизм. Их сторонники провозглашают, что «настал черед животных», и пишут «Звериные манифесты»[160 - Bekoff M. The Animal Manifesto: Six Reasons for Expanding Our Compassion Footprint. Novato, CA: New World Library, 2010. См. также: Oliver K. Animal Lessons: How They Teach Us to Be Human. New York: Columbia University Press, 2009.]. Они обвиняют гуманизм в «упорной и заведомо ложной идее автономного индивида, обладающего свободой воли и способного на независимые поступки»[161 - Bourke J. What It Means to Be Human. P. 384.].

Защита прав животных, конечно, появилась не в 1970?е годы. С тех пор как Джереми Бентам сформулировал вопрос «Могут ли они страдать?», защита животных вдохновлялась стремлением прекратить жестокость и насилие по отношению к «братьям нашим меньшим». Таким образом, защита прав животных рассматривалась как моральная позиция сознательных людей, стремившихся достичь утилитарной цели – «наибольшее благо для наибольшего числа». При этом приверженность идеям гуманизма и человеческой исключительности еще не воспринималась как аморальная позиция, которая, по словам историка Джоанн Бурке, оправдывает «систематическое насилие»[162 - Ibid. P. 378.]. Хотя, как и в случае с «Паноптикумом», она, безусловно, подсказывала метафоры, отрицающие ценность человеческой личности.

Главный аргумент философски настроенных защитников прав животных состоит в том, что человек не должен считать себя единственным живым существом, обладающим моральными правами. В 1970?е годы сформировалась группа философов и интеллектуалов, в которую, в частности, вошли Ричард Хэйр и Ричард Райдер. Они заявили, что у животных тоже есть моральные права и поэтому нельзя ставить опыты на животных. Более того, члены этой группы стремились отстоять это мнение без опоры на гуманизм и гуманистические ценности. В отличие от Канта, осуждавшего жестокость по отношению к животным, ибо она негативно влияет на нормы человеческой морали, они не желали апеллировать к человеческим чувствам, человечности или проявлениям сентиментальности. Они стремились обосновать равенство людей и зверей даже на эпистемологическом уровне, тем самым утверждая, что люди в принципе неотличимы от животных[163 - Подробнее о движении в защиту прав животных см.: Francione G. Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement. Philadelphia: Temple University Press, 1996.]. Термин speciesism («претензия на видовую уникальность») был предложен Райдером с целью осудить человечество, возомнившее, что оно существенно отличается от прочих млекопитающих[164 - Ryder R. D. Experiments on Animals // Animals, Men and Morals / Ed. R. Godlovitch, S. Godlovitch and J. Harris. London: Gollancz, 1971.].

Направленность подобных рассуждений можно проследить в творчестве философа Питера Зингера, чья книга «Новая этика отношения к животным: Освобождение» (1975) способствовала приобретению широчайшей политической поддержки движением в защиту прав животных. Зингер проводит сравнение между феминистским движением и программой освобождения животных, считая, что последняя есть следующий шаг в деле всеобщего освобождения. По его мнению, граница между миром животных и родом человеческим произвольна. Будучи приверженцем утилитаризма, Зингер уверен в том, что понятие исключительной ценности человеческой жизни устарело и является антинаучным. «Мы запуганы и совершенно некритично воспринимаем постулат, согласно которому любая человеческая жизнь имеет определенную ценность и достоинство»[165 - Singer P. Rethinking Life and Death: The Collapse of Our Traditional Ethics. Melbourne: Text Publishing, 1994. P. 4.]. Вот как он дальше развивает свою мысль: «Мы должны признать, что если перед нами существо, которое является и человеком, и живым существом, то сам по себе этот факт вовсе не означает, что лишить его жизни было бы неправильно»[166 - Ibid. P. 105. «С другой стороны, возможно, не будет неправильным отнять жизнь у человеческого младенца с повреждением мозга – в конце концов, многие люди считают, что таким младенцам нужно давать умереть, и младенец, которому „дали умереть“, становится точно таким же покойником, как и тот, которого убивают» (Singer P. Ethics and the New Animal Liberation Movement // In Defense of Animals / Ed. P. Singer. New York: Basil Blackwell, 1985. P. 6).].

Стойко придерживаясь этих взглядов, Зингер выступает сторонником идеи иерархии человеческих жизней, которая основывается на презумпции, что есть объективная точка зрения, позволяющая установить, чья именно жизнь представляет больший смысл и, как следствие, чья жизнь более достойна того, чтобы ее сохранить[167 - Следуя Бернарду Уильямсу в его критике Зингера (Williams B. The Human Prejudice // Philosophy as a Humanistic Discipline / Ed. A. Moore. Princeton: Princeton University Press, 2005. P. 135–154), можно утверждать, что люди могут относиться к своей видовой принадлежности как к морально значимой ценности (Singer P. To Defame Religion Is a Human Right // The Guardian. 2009. April 15).]. Для Зингера не существует особой разницы между умерщвлением людей и зверей; он прямо проводит параллель, представляющуюся ему оправданной и законной, между Холокостом и массовым забоем домашней птицы:

ПИТА хочет подвести нас к выводу о том, что и Холокост, и массовое умерщвление животных на бойне одинаково ужасающи. Свободное общество должно быть открыто для обсуждения такого заявления[168 - Ibid.].

Это утверждение дает понять, насколько расплывчаты границы между воззрениями крайне левых и крайне правых, когда речь идет о понятии человеческой исключительности. Следует отметить, что исторически поддержка движения в защиту прав животных никак не является имманентной составляющей левого дискурса. Нацистский режим последовательно разрабатывал законодательство, призванное охранять права животных. В работе «Животные в Третьем рейхе» Бория Сакс демонстрирует, что забота о правах животных была одним из приоритетов для нацистов, начиная с закона 1933 года, регулирующего вопросы отношения к животным[169 - Sax B. Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the Holocaust. London: A & C Black Publishers, 2000. P. 113.]. Ряд нацистских лидеров, включая Гитлера, были более или менее последовательными вегетарианцами, исключившими мясные блюда из своего рациона. Глава СС Гиммлер, в чьем ведомстве находилась система концлагерей, выступал против охоты на животных, называя это «убийством в чистом виде»[170 - «Гитлер <…> наслаждался фильмами об убийствах и истязаниях людей, но не переносил вида изувеченных животных. Гиммлер, глава СС, по словам его лечащего врача, так же „истерически“ реагировал на охоту. „Как можно находить удовольствие… – вопрошал этот человек, организатор системы концентрационных лагерей, – в том, чтобы стрелять из укрытия по бедным, ничего не подозревающим созданиям, пасущимся на опушке леса, невинным и беззащитным? Это же чистое убийство!“» (Ibid. P. 121).]. Сакс убедительно демонстрирует, как при нацизме законодательная защита прав животных извращенным образом отразилась на отношении к людям. Эти законы способствовали отрицанию понятия человеческой исключительности и человеческой жизни как высшей ценности: «Намеренная размытость понятий „человек“ и „животное“ позволяла нацистам устанавливать жесточайший контроль над людьми, распоряжаться человеческими жизнями по своему усмотрению»[171 - Ibid. P. 123. По поводу «антропологизации» животных при нацистском режиме см.: Esposito R. Bios: Biopolitics and Philosophy (Posthumanities). Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. P. 130–131.].

Нацистское законодательство обеспечивало более мягкое отношение к животным[172 - История закона о перевозке животных показывает, в какой степени нацистское законодательство оправдывало идею о том, что с некоторыми группами людей – которые не считались полезными, а следовательно, были «недостойны жизни», – можно было обращаться более жестоко, чем с полезными животными (Sax B. Animals in the Third Reich. P. 115).], но, что более важно, оно помогало идеологам Третьего рейха относиться к людям как к нелюдям. Как отмечает Сакс, евреев, цыган и славянских пленных гитлеровцы перевозили в вагонах с надписью «Мясо» или «Животные»[173 - Ibid. P. 115.]. «Многие нацистские методы массового умерщвления людей привели к тому, что убийство их жертв выглядело так же, как убийство скота на бойне»[174 - Ibid. P. 150.]. История защиты прав животных не компрометирует саму идею законодательного запрета на жестокое обращение с животными. Но она показывает, какие потенциальные опасности заключает в себе подрыв идеи человеческой исключительности.

Нечеловеческое будущее

Теперь надо рассмотреть еще две тенденции, существенно повлиявшие на популяризацию антигуманизма в последние десятилетия: трансгуманизм и постгуманизм. Сторонники этих течений – не только философы, но и ученые, известные разработками в таких областях, как искусственный интеллект, биоинженерия и вычислительная биотехника. Оба течения были предметом живого общественного обсуждения и приобрели популярность в массовой культуре. Они также напрямую повлияли на отношение к людям и человечеству.

Концепцию трансгуманизма придумал Джулиан Хаксли, брат Олдоса Хаксли, автора книги «О дивный новый мир». Этот писатель одним из первых заговорил о возможных последствиях социального и этического характера, связанных с развитием генной инженерии и форматированием человека. Вот как сформулировал эту концепцию Джулиан Хаксли:

Род человеческий может – если захочет – превзойти свой биологический вид, причем не единично, каждый на свой манер, а в глобальном, общечеловеческом масштабе. Этот феномен нуждается в некоем словесном обозначении. Почему бы не «трансгуманизм»? Да, человек останется человеком, но при этом превзойдет и трансформирует себя, осознав новые возможности своей природы. «Я верю в трансгуманизм» – когда достаточно много людей уверенно скажут себе это, род людской будет на пороге совсем новой жизни. А разница будет огромной – такой же, как между современным человеком и синантропом. Наконец-то человечество будет сознательно осуществлять то, что ему предначертано[175 - Huxley J. Transhumanism // New Bottles for New Wine. London: Chatto & Windus, 1957. Р. 13–17.].

Цель трансгуманизма – совершенствовать человеческую природу и превзойти ее при помощи современной науки и технологий. Это движение сосредоточено на продлении человеческой жизни всеми имеющимися средствами. Цель трансгуманистов – бессмертие, и они уверены в том, что технологии способны реализовать эту идею[176 - В своей «Истории трансгуманизма» Ник Бостром пытается связать трансгуманизм непосредственно с гуманистами эпохи Возрождения и Просвещением (см.: Bostrom N. A History of Transhumanist Thought // Journal of Evolution and Technology. 2005. 14, no. 1, April). Более важным для моего тезиса является долгое рассуждение Лиотара о создании «хардвера, способного „обучать“ софтвер, как минимум такой же сложный (или реплексный), как человеческий мозг» (Lyotard J.-F. Can Thought Go on Without a Body? // Lyotard J.-F. The Inhuman: Reflections on Time. Р. 14).]. Им видится несколько сценариев дальнейшего развития человечества. Автором одного из них, а именно «сингулярности», является Раймонд Курцвайль[177 - Kurzweil R. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Viking, 2005. Р. 241.]. Как только научный и технологический прогресс выйдет за рамки человеческого понимания, в дело вступит искусственный интеллект (ИИ), потенциал которого несоизмеримо больше человеческого, и наступит сингулярность: «проснутся» сверхмощные компьютеры, которые станут хозяевами во Вселенной. Люди уступят место разумным машинам, способным к самопрограммированию, которые насытят вселенную разумом до предела. Для трансгуманистов люди – это не более чем переходная ступень к «сильной версии ИИ»; после наступления эры технологической сингулярности люди сами по себе уже будут мало что значить, ибо станут находиться под полным контролем мыслящих машин. В поддержку подобных взглядов существуют теории «мутационного коллапса» и «генетической смерти», предрекающие неизбежную генетическую деградацию человечества. Согласно этим теориям, мутации человеческого генома имеют вредоносный характер. Мутационный процесс неостановим, а род человеческий обречен на необратимое спиралевидное движение вниз. Следуя логике трансгуманизма, в результате научного прогресса и эволюционных преобразований будущее нашей цивилизации принадлежит разумным машинам.

С точки зрения трансгуманистов облик грядущего, после того как наступит так называемый «конец человека», представляется радужным. Приверженцы такой перспективы (например, Хуго де Гарис) выступают на стороне мыслящих машин в случае их глобального конфликта с людьми. Как считает де Гарис, человек как биологический вид есть всего лишь звено в эволюционной цепочке и в конечном счете ему грозит полное вымирание – и тогда искусственный разум будет править во Вселенной[178 - Garis H. de. The Artilect War: Cosmists vs. Terrans: A Bitter Controversy Concerning Whether Humanity Should Build Godlike Massively Intelligent Machines. Palm Springs, CA: ETC Publications, 2005. Р. 254; Garis H. de. Multis and Monos: What the Multicultured Can Teach the Monocultured: Towards the Creation of a Global State. Palm Springs, CA: ETC Publications, 2010. Р. 514; Garis H. de. Artificial Brains: An Evolved Neural Net Module Approach. Vancouver: World Scientific, 2010. Р. 400.]. В одной из публикаций де Гарис упоминает примитивные формы жизни в качестве аналогии при описании будущих взаимоотношений между человечеством и искусственным интеллектом. По его мнению, очевидно предпочтение более молодых, но многообещающих форм жизни по сравнению с «теми, что были там раньше». Для де Гариса люди вполне сопоставимы с примитивными организмами:

Лично я как представитель рода человеческого не хотел бы, чтобы нас всех просто прихлопнули, как комаров. Однако люди не должны быть преградой на пути развития более совершенных эволюционных форм. Эти мыслящие машины божественны. Создать их – вот что предначертано человечеству[179 - Kristof N. D. Robokitty // New York Times. 1999. August 1.].

Будучи более впечатлительным, нежели его коллеги-трансгуманисты, в интервью де Гарис признается, что его мучает бессонница и по ночам в голову приходят кошмарные мысли: «В дневное время работа доставляет мне удовольствие; ночью же мучает бессонница. Что, если результатом моего труда может стать гигасмерть?»[180 - Ibid. Под «гигасмертной войной» де Гарис имеет в виду войну, в которой будут «миллиарды погибших».].

Постгуманизм включает в себя различные тренды[181 - По поводу обзора постгуманизма см.: Badmington N. Alien Chic: Posthumanism and the Other Within. New York: Routledge, 2004; о его анализе антигуманизма см.: р. 34–40.]. Сам по себе термин «постгуманизм» весьма по душе тем представителям мира естественных наук, которые мечтают о будущем без людей. Это движение более радикально, чем трансгуманизм, и базируется оно на комбинации технологий с достижениями в медицине[182 - Miah А. A Critical History of Posthumanism // Medical Enhancements and Posthumanity / Ed. B. Gordijn, R. Chadwick. New York: Routledge, 2007.]. Таким образом, для постгуманистов «технология стала своего рода идеологией, специфическим инструментарием, меняющим мир». В постгуманистском грядущем нет места для представителей рода людского[183 - Ibid. Р. 16.]. В отличие от трансгуманистов, сосредоточившихся на решении технологических задач, связанных с обретением бессмертия (при этом судьба человеческой цивилизации в целом для них вопрос второго плана), для постгуманистов принципиально важной является идея окончательного исчезновения человеческой цивилизации: «Через тридцать лет в нашем распоряжении будут технологические средства, позволяющие создать сверхчеловеческий разум. Вскоре после этого история человечества завершится»[184 - Vinge V. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era. https://www-rohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html.].

Привлекательность термина «постгуманизм» показывает, насколько соблазнительно звучит сегодня все то, что каким-либо образом превосходит или просто вносит вклад в дело разрушения понятия «человек». Не случайно другая версия постгуманизма – мощный тренд в гуманитарном знании – берет свои истоки во Французской теории[185 - См., например: Wolfe С. What Is Posthumanism? XII. См. также рецензию Кэтрин Инграм (Ingraham К. What Is Posthumanism? // Future Anterior. 2010. 7, no. 1 (Summer). Р. 96–103).]. В работе «Манифест киборгов» Донна Харауэй положила начало «изучения киборгов». По ее мнению, надлежит миновать ограничения, связанные с природой человека и его образом мышления, и трансформировать его в машину[186 - Haraway D. Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Twentieth Century // Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991. Р. 149–181.]. Активными приверженцами этой идеи являются также Нил Бадмингтон и Кетрин Хейлс[187 - «Но на самом деле постгуманизм – это вовсе не смерть человечества. Напротив, он лишь возвещает о конце определенной концепции человека, у которого <…> имелись благополучие, власть и досуг для того, чтобы осмыслить себя как автономное существо, реализующее свою волю посредством индивидуальной деятельности и индивидуального выбора. То, что летально, – это не постгуманистическое как таковое, это прививка постгуманистического либерально-гуманистическому представлению о себе» (Hayles K. How We Became Posthuman. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Р. 287).]. Вместе с Кэри Вольф они потратили немало сил на устранение любых намеков на антропоцентризм из образа мышления и аргументации в гуманитарных науках. Так, по мнению Уолфа, постгуманизм – это «исторический момент; уже невозможно игнорировать тот факт, что идет процесс децентрализации человека в технической, медицинской, информационной и экономической сферах <…> на смену культурному гнету и вымыслам, философским отчетам и ухищрениям, трактующим гуманизм как особый исторический феномен, приходит новый образ мышления»[188 - Эти различия были выведены Кэри Вольф в работе «Что такое постгуманизм?» (Р. xv). О нескончаемых дебатах между постгуманистами разных школ см., например: Theory of a Different Order: A Conversation with Katherine Hayles and Niklas Luhmann // Observing Complexity: Systems Theory and Postmodernity / Еd. C. Wolfe and W. Rasch. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. См. также: Moravec H. Robot: Mere Machine to Transcendent Mind. New York: Oxford University Press, 1999.].

В наши дни модификация человека уже больше не является плодом воображения чудаковатых ученых или эксцентричных литераторов – на подходе практические шаги в этой области. Так, например, Кевин Уорвик уверен в том, что скоро должно произойти слияние людей и машин. Он активно занят трансформацией своей жены и себя самого в киборгов[189 - См. его страницу здесь: http://www.kevinwarwick.com/. См. также: Kurzweil R. The Singularity Is Near. Р. 241.]. Генри Маркрэм, получивший от Европейской флагманской инициативы (под эгидой ЕС) грант в миллиард евро, работает над созданием полномасштабной сотовой модели человеческого мозга. Планируемый срок завершения работы – через десять лет. Маркрэма вдохновил его успех, достигнутый при создании сотовой модели мозга крысы. Вместе с коллегами ученый считает, что в технологическом плане один человеческий мозг приравнивается к тысяче крысиных[190 - Keats J. The $1.38B Quest to Build a Supercomputer Replica of a Human Brain // Wired. 05.14.13.]. Идея подобных экспериментов состоит в том, чтобы произвести «копирование» человеческого мозга; при этом исследователи вынуждены признать, что пока остается невыясненным, каким именно образом мозг «включает» интеллект.

В центре внимания апологетов «загрузки разума в компьютер» или «мощного искусственного интеллекта» (и транс-, и постгуманистов) находится тема бессмертия:

Одна из ключевых идей трансгуманизма – продление жизни; генная инженерия, нанотехнологии, клонирование и прочие достижения науки в совокупности смогут сделать вечную жизнь реальностью[191 - www.extremetech.com/extreme/152240-what-is-transhumanism-or-whatdoes-it-mean-to-be-human.].

Трансгуманисты считают, что если информация, содержащаяся в мозгу, может быть частично или полностью перенесена в электронную память компьютера, рамки ее существования становятся безграничными и это можно считать одним из достижений на пути к вечной жизни. Вот как Курцвайль, известный своими прогнозами достижения бессмертия, описывает вечную жизнь загруженного в компьютер разума:

Итак, если мы будем правильно обслуживать файл нашего разума, нередко прибегая к вспомогательным средствам на основе имеющихся форматов, то определенная форма бессмертия может быть обретена – по крайней мере для людей, чей разум будет оцифрован. Придет время, и в этом столетии нас будет изумлять тот факт, что прежде люди жили, не пользуясь бэкапом своих наиболее ценных информационных резервов, скрытых в мозге и организме в целом[192 - См.: Kurzweil R. The Singularity Is Near. Р. 241.].

Биогеронтолог Мариос Кириажис высказывает схожие мысли: по его мнению, в грядущем люди прекратят размножаться и умирать, продолжительность жизни будет составлять столетия. Благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта и синтетической биологии потенциал человеческого мозга будет задействован в полном объеме[193 - См.: Kyriazis М. Anti-Aging Medicines. Loughborough: Thoth Publications, 2005.]. А технокритика Дейла Карричо уже заботит вопрос «морфологической свободы», подразумевающей «гражданское право индивида сохранять или модифицировать собственный организм с целью обретения бессмертия»[194 - См.: Carrico D. The Politics of Morphological Freedom. http://ieet.org/index.php/IEET/more/carrico20060803.].

Взгляды транс- и постгуманистов на идею вечной жизни разительно отличаются от любых предшествующих представлений. Бессмертие больше не рассматривается как райское блаженство, дарованное за благочестивую жизнь, или как идеал посмертной славы, обретенной благодаря героическим поступкам. Теперь идея бессмертия полностью свободна от любого морального или религиозного контекста – речь идет о том, как избежать смерти при помощи сугубо технологических методов. В работе «Три закона трансгуманизма» Золтан Иштван открыто декларирует следующее: для апологетов трансгуманизма выживание превыше любых этических аспектов. «Самое главное для трансгуманиста – это сохранить свое собственное бытие»[195 - См.: Istvan Z. The Transhumanist Wager. n. p.: Futurity Imagine Publishing, 2013. http://media.lanecc.edu/users/borrowdalej/TW/TW.pdf. См. также: http:// tinyurl.com/o2wwah4.].

Транс- и постгуманисты готовы распрощаться с человечеством и преобразовать человеческую природу. Их гедонистическое понимание бессмертия вполне сопоставимо с настроениями поклонников вампирской саги[196 - Это прекрасно сочетается с идеей Марты Нуссбаум о том, что почти каждая человеческая ценность несовместима с бессмертием. См.: Nussbaum М. Mortal Immortals: Lucretius on Death and the Voice of Nature // Philosophy and Phenomenological Research. 1989. № 50. Р. 337–338. Брендан Ши развивает эти аргументы в связи с бессмертием вампиров, как оно описано в «Сумерках», утверждая, что вампирам, если бы они существовали, не было бы никакого дела до человеческих ценностей. См.: Shea B. To Bite or Not to Bite: Twilight, Immortality and the Meaning of Life // Twilight and Philosophy: Vampires, Vegetarians, and the Pursuit of Immortality / Ed. R. Housel, J. J. Wisnewski, W. Irwin. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. Р. 89–90.]. Как мы увидим в дальнейшем, существует несомненная связь между концепцией бессмертия в понимании пост- и трансгуманистов и идеализацией монстров. Популярность идей транс- и постгуманистов и то, что в литературе и искусстве на смену людям в качестве главных героев приходят чудовища, свидетельствуют о том, насколько сильное влияние на современную культуру оказывает антигуманизм.

Транс- и постгуманисты сходятся в одном: технологии должны помочь человеку отказаться от своей природы и слиться воедино с машиной[197 - Фрэнсис Фукуяма определяет «постгуманистическую стадию истории» как радикальную попытку превзойти человеческую природу во имя нечеловеческого будущего. См.: Fukuyama F. Our Posthuman Future. P. 7.]. Само происхождение трансгуманизма неразрывно связано с утопической традицией в литературе, превращая именно отрицание гуманизма, а не права человека в подлинно «Последнюю утопию»[198 - См.: Moyn S. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, MA: Belknap Press, 2012.]. Но как только отрицание гуманизма и человеческой исключительности становится дискурсивной рутиной и главенствующей тенденцией не только в философской или научной полемике, но и в популярной культуре, оно приобретает совершенно новое значение.

Добро пожаловать в апокалипсис?

Популяризация антигуманизма и отрицание антропоцентризма в современной массовой культуре проявляется во все большем внимании к апокалиптической тематике[199 - Об увлечении популярной культуры темой конца света см.: Media and The Apocalypse / Ed. K.-P. R. Hart, A. M. Holba. New York: Peter Lang Publishing, 2009. Некоторые трансгуманисты и постгуманисты, однако, убеждены, что сверхчеловеческий искусственный интеллект может быть дружелюбным по отношению к людям («дружелюбный ИИ»).]. Для критиков и биографов, изучающих наследие ведущих авангардных мыслителей Франции, очевидна выраженная взаимосвязь между критикой гуманизма и ожиданием гибели рода человеческого. Вот что говорит по этому поводу Кристофер Норрис, биограф Деррида: «Для работ представителей Французской теории вполне типичны апокалиптические декларации. Они принадлежат к тому изводу антигуманизма, который провозглашает конец всех традиционных (антропоцентрических) философских воззрений»[200 - См.: Norris Ch. Derrida. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987. P. 227; Derrida J. Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy // Oxford Literary Review. 1984. 6, no. 2. P. 3–37.]. Существует мнение, что Фуко в своих рассуждениях «всегда тяготеет к разного рода апокалиптическим аллюзиям или пророчествам»[201 - См.: White H. The Content of the Form. P. 107, 130.]. Но если апокалиптический настрой французских мыслителей можно трактовать как революционное «стремление к радикальным переменам»[202 - См.: Hollinger V. Apocalypse Coma // Edging into the Future: Science Fiction and Contemporary Cultural Transformation / Ed. V. Hollinger, J. Gordon. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. P. 165. Юлия Кристева даже заявляет, что «литература как таковая представляет собой конечную кодировку наших… самых серьезных апокалипсисов». См.: Kristeva J. Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 2012. P. 208.], то попытки объяснить растущую популярность апокалиптического жанра в 2000?е годы как выражение социальной или политической критики выглядят не слишком убедительными. В наши дни апокалиптический жанр, как правило, никак не связан c библейскими темами искупления грехов, спасением или со светлым будущим человечества, которые питали апокалиптическое мышление на протяжении столетий[203 - См.: Yoonsuk Paik P. From Utopia to Apocalypse: Science Fiction and the Politics of Catastrophe. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.]. По мнению Кришана Кумара, в современном понимании апокалипсис представляет собой скорее выражение глубокого культурологического пессимизма с акцентом лишь на «финал – никакого начала больше не предвидится»[204 - См.: Kumar K. Apocalypse, Millennium and Utopia Today // Apocalypse Theory and the Ends of the Earth / Ed. Malcolm Bull. Oxford: Blackwell, 1995. P. 205. Об апокалипсисе как о конце истории (но в буквальном смысле и о конце жизни) см.: Russell C. Narrative Mortality: Death, Closure, and New Wave Cinemas. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. P. 175, 191.].

В самом деле, книжная и кинематографическая продукция прошлого десятилетия в апокалиптическом и постапокалиптическом жанре фиксирует внимание на теме исчезновения человечества и появлении на смену ему других разумных существ. Возможно, такого рода новое видение апокалипсиса делает этот жанр особенно популярным. Среди наиболее нашумевших кинолент 2010?х – ремейк «Планеты обезьян» под названием «Восстание Планеты обезьян» (Руперт Уайатт, 2011) точно иллюстрирует эту ситуацию: мыслящие и глубоко моральные обезьяны торжествуют над никчемными представителями человеческого рода. Деградация людей и исчезновение их как биологического вида показаны в этом фильме как нормальный, естественный процесс. Такая тенденция изображения апокалипсиса в кино и литературе принципиально отличается от классической традиции. Беды, либо угрожавшие человеческой цивилизации, либо приводившие к ее исчезновению, – будь то чума в произведении Мэри Шелли «Последний человек» (1826), комета, столкнувшаяся с Землей («Разговор Эйроса и Чэрмиона», Эдгар Аллан По, 1839), или враждебно настроенные машины (франшиза братьев Вачовски «Матрица»), конец человечества рассматривался как чудовищная катастрофа. Главная идея большинства произведений такого рода состояла в том, чтобы оградить человечество от угрозы фатальных непредвиденных бедствий или показать, что нет ничего страшнее этой трагедии. В противовес этой позиции, в апокалиптических и постапокалиптических произведениях XXI века апокалипсис предстает как неизбежное будущее и нормальный процесс эволюции, а не как ужасающий катаклизм. Возможно, все возрастающее число фильмов, романов и рассказов в этом жанре притупило чувствительность как авторов, так и аудитории. Предельный образ всеобщей гибели, апокалипсис выражает идею конца человека в ее крайней форме и может быть рассмотрен как радикальное отрицание человеческой культуры и цивилизации[205 - Даже в романе Клиффорда Д. Саймака «Город» (1952), который ближе всего подходит к современным апокалипсисам, человечество исчезает не потому, что его уничтожили псы, а потому, что оно добровольно переселилось с Земли на Юпитер. Об апокалипсическом жанре см.: Schaefer N. A. Y2K as an Endtime Sign: Apocalypticism in America at the fin-de-millennium // Journal of Popular Culture. 2004. 38, iss. 1. P. 82–105.].

Апокалипсис и гибель человечества довольно часто представляются как желанный сценарий будущего. Отчасти это связано с глубоким убеждением в том, что антигуманизм есть неотъемлемая составляющая политической и социальной критики. Так, и исследователи, и журналисты склонны считать, что апокалиптические кинофильмы и книги об оживших мертвецах являются на редкость продуктивной критикой буржуазного общества, как будто монстры, пожирающие человеческие мозги, не могут означать нечто совсем иное, чем протест против капитализма или империализма.

Вырванный из своего изначального культурного и политического контекста и доведенный до абсурда, изначальный пафос Французской теории превращается в карикатуру. Так, некоторые критики находят сходство между актом познания и актом убийства; серийные убийцы, по их мнению, это не кто иные, как «идеалисты в поисках истины»[206 - «Серийный убийца ищет трансцендентальный смысл традиционным способом искателей идеалистической истины, но его сбивает неопределенность опыта» (Simpson Ph. L. Psycho Paths: Tracking the Serial Killer through Contemporary American Film and Fiction. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2000. P. 17). В рецензии на книгу Симпсона Карен Бекман подчеркивает, что он принадлежит к тем, кто смешивает познавательный акт с актом убийства (см.: Beckman K. Review of Psycho Paths: Tracking the Serial Killer through Contemporary American Film and Fiction by Philip L. Simpson. Southern Illinois University Press, 2000; Journal of Criminal Justice and Popular Culture. 2000. 8, no. 1. P. 61–65).]. Другие, стойко придерживающиеся мнения, что «западная культура и/или поздний капитализм по сути своей явление людоедское», доходят до того, что ставят знак равенства между туризмом и каннибализмом. Ричард Кинг вкратце суммирует всю палитру такого рода утверждений:

Кристал Бартоловия искусно истолковывает консюмеризм как культурную логику позднего капитализма; Белл Хукс характеризует евро-американское потребление этнических вещей как «поедание Другого»; по мнению Розалинд Моррис, каннибализм – это наиболее удачное метафорическое обозначение позднего капитализма. В своем ярком аналитическом обзоре документального фильма «Людоедские путешествия» Дин Маккэннелл открыто говорит то, что не сказал О’Рурк: «Мы людоеды, а современный капитализм – это неоканнибализм». Пожалуй, в еще более радикальной форме Джек Форбс утверждает, что западная цивилизация поощряет людоедство, это воплощенное психосоциальное состояние или психоз, истоки которого в эксплуатации и потреблении. Дебора Рут, в какой-то степени вдохновленная идеями Форбса, пересматривает концепцию западной цивилизации как людоедской культуры[207 - King C. R. (Mis)uses of Cannibalism in Contemporary Cultural Critique // Diacritics. 2000. 30, no. 1 (Spring). P. 106.].

Попытки представить эскалацию насилия в развлекательном бизнесе и растущий интерес к теме смерти как исконные свойства западной культуры, самой «природы капиталистического общества», «логоцентризм дискурса западной цивилизации» и так далее широко распространены в культурологических исследованиях. В качестве иллюстрации этой точки зрения можно привести довод Грейс Янцен. Она полагает, что «смерть как выбор, смерть как объект любования и вообще все то, что с ней связано, были типичны для западной культуры, начиная от сочинений Гомера и Платона и далее сквозь века христианства, и в западном постмодернизме эта тенденция обрела особо зловещие очертания». По ее мнению, подобная экзистенциальная характеристика западной культуры обусловлена доминированием в ней мужского начала, что привело в конечном счете к «гендерной некрофилии», когда «насилие и одержимость смертью в западной истории продолжали неуклонно нарастать»[208 - См.: Jantzen G. M. Foundations of Violence. New York: Taylor & Francis, 2008. P. vii, viii. Суммированную здесь аргументацию Янцен развивает на c. 1, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 33.]. Аргументация Янцен была бы более убедительной, если бы в ней содержались доказательства того, что история других цивилизаций свободна от насилия или что за пределами западного мира отсутствует гендерное неравенство.