По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

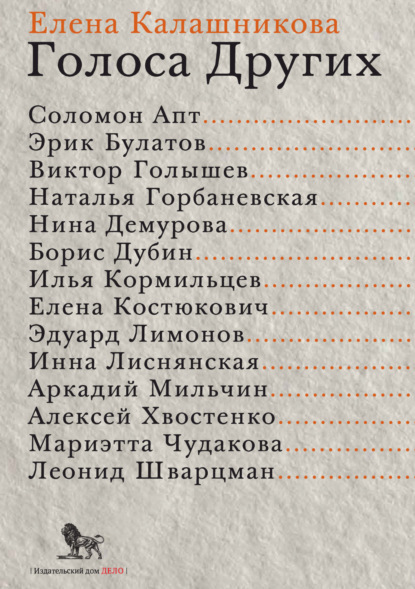

Голоса Других

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– «Улисса» переводить легче «Кентавра»?

– В «Улиссе» сложность с познаниями, а не с переводной технологией, которая там довольно проста, надо знать аллюзии, устройство Дублина… Франковский и Федоров хорошо переводили Пруста. Франковского почему-то считают буквалистом, мы со студентами разбирали его переводы, по-моему, это не так.

Перевод – занятие вторичное, это отраженный свет, паршивую книгу хорошо перевести нельзя, и на оценке перевода всегда сказывается оценка оригинала.

– Можно говорить о хороших переводчиках или только о хороших переводах?

– Конечно, можно говорить о хороших переводчиках, и сейчас это самый уместный разговор: море туфты, критерии снизились… Наверное, самое важное в переводе – насколько книга подходит переводчику и его касается. Так как перевод – это профессия, большинство людей переводили не то, что больше всего хотели и в советское время, и особенно сейчас. Раньше был идеологический пресс, а теперь денежный, и он хуже прежнего, во всяком случае, в отношении серьезной литературы. Раньше нового автора было легче протащить, сейчас практически невозможно, потому что не продашь.

– Это политика издателя.

– Раньше тоже все зависело от издателя, которым был генеральный секретарь и ЦК. Раньше редактор сидел и боялся: вдруг прогонят с работы. Теперь издатели разные, но все они по-прежнему зависят от денег и не хотят рисковать.

– На вас влияла атмосфера переводимого произведения?

– Конечно. Это влияние объяснить просто: с книгой ты живешь год или два, с этим автором тебе разговаривать интереснее, чем, предположим, со знакомыми. Естественно, ты сильно впитываешь атмосферу произведения, подпадаешь под его влияние. Это происходит не всегда.

– Получается, переводчик похож на актера, это своего рода губка?

– Я когда-то тоже так думал, сейчас в этом не так уверен. У актера больше возможностей, он должен сам себя показывать. У переводчика более скромная роль – сильно вылезать нельзя, если ты переводишь хорошего писателя, то он наверняка лучше тебя думает или пишет, ты должен быть незаметен. По большей части читатель переводчиком не интересуется, только если последний его сильно достал. У переводчика положение серединное – между актером и звукорежиссером (его никто не знает).

– Вы выпустили второй переводческий семинар в Литературном институте. Сколько в среднем переводчиков выходит после таких семинаров? Сколько способных будут потом переводить?

– Требуются две вещи: способности и желание заниматься этим делом. Способных в семинаре много – две трети. Хорошо, если переводить будут человека два. Ведь от некоторых вещей приходится отказываться. Например, от нормальных денег. Переводом будут заниматься «маньяки», остальных оттуда жизнь вытеснит.

– А вы где-то учились переводу? Ходили на семинары?

– Не учился. Один раз приходил в гости на «взрослый» семинар. Это был семинар под руководством Калашниковой и Лорие, куда ходили Бернштейн, Жукова, Беспалова, Муравьев, Архангельская, Харитонов, Зинде, заходил Ливергант… Они занимались там довольно долго. А я никогда не хотел, чтобы мои переводы разбирали.

– Этот семинар посещали уже сложившиеся люди?

– Да, готовые переводчики, чьи работы уже печатались.

– Можно научиться переводу или только профессиональным навыкам?

– Думаю, только навыкам. Человек должен любить свое дело и быть способным. На семинаре его научат только техническим штукам, до которых самостоятельно человек будет доходить дольше. До чего я дошел, то им сразу и говорю, и это сокращает им путь к счастью.

– Какие словари самые необходимые для переводчика с английского?

– Это зависит от уровня переводчика. Вообще, для начинающих нужны как минимум три словаря: трехтомный англорусский, словарь фразовых глаголов и фразеологический.

Когда человек хорошо знает язык, лучше пользоваться толковыми английскими словарями, такими как Oxford, Webster, Random House. Из них гораздо точнее понимаешь употребление слова. По-русски всегда получается приблизительный перевод. Недавно перевели словарь фразовых глаголов, но его лучше читать по-английски. Конечно, нужны словари сленга, Даля, поговорок, русский словарь синонимов, но такого нет, а те, что есть, слишком малы. Но все эти словари можно смотреть в библиотеке. А дома должны быть три основных.

– Кто ваши любимые русские писатели: классики, современные?

– Наверное, те, кого проходили в школе. Пушкин, Гоголь, Лесков, Тургенев, Лермонтов, Толстой.

– А Достоевский?

– Я его не люблю ни как человека, ни как мыслителя. Он на меня производит очень сильное впечатление, и после двух его книг я болел. Но мне не нравится психологическая распущенность, надрыв.

В XX веке много хороших авторов. Из прозы, наверное, на первом месте Платонов. Белый – замечательный прозаик, но в людях его многовато насекомого. Вообще, между войнами было не меньше десяти ярких писателей: расцвет, как в живописи, надежда – большое дело.

– А поэты?

– В ХX веке Хлебников, Мандельштам, Ходасевич, Заболоцкий, Бродский.

– Вы не переводили поэзию?

– Ну, строчек десять перевел. Я просто не понимаю, как это делать.

– Переложение поэзии сильно отличается от прозы?

– Я думаю, перевести поэзию почти невозможно. Если надо перевести четверостишие, я стараюсь попросить того, кто занимается этим профессионально: раньше обращался к Андрею Сергееву, сейчас – к Лене Кассировой. Я не понимаю, что в поэзии можно сохранить, а что – нет. Поэтические переводы редко превращаются в факт отечественной поэзии, перевод поэзии важен для познавательных целей. Думаю, поэт на три четверти зависит от слов, а не от мыслей.

Попробуйте вспомнить, когда переводное стихотворение вас потрясло. Оно может потрясти новым соображением или взглядом на мир – как, например, стихи Элиота, который, кстати, хорошо переведен. В прозе иначе: там в среднем можно перевести шестьдесят-семьдесят процентов, в исключительных случаях – восемьдесят-девяносто. Стихи при переводе теряют нитки, которые связывают их со своей культурой и отчасти языком. В прозе связь с языком гораздо меньше. В поэзии слова сдвинуты со своих мест, надо хорошо знать их окружение, ассоциации, тогда ты знаешь, насколько они сдвинуты со своего стандартного положения. Мне редко нравятся английские стихи, я нечасто получаю удовольствие от английской поэзии в оригинале, а от русской поэзии довольно часто.

– Сейчас есть интересные молодые переводчики?

– Совсем молодых не знаю, а вот из более старших – К узьминский, Дашевский, Мотылев… Вообще, когда говорят об упадке перевода и о бывшем некогда золотом веке, я не согласен. Какой упадок, когда помимо названных действуют или живы и могут действовать Харитонов, Муравьев, Беспалова, Суриц, Кан, Бошняк, Сорока, Бабков, Бернштейн, Богдановский, Кормильцев, Ливергант… Наверняка несколько человек я не назвал. Все они одаренные люди и вдобавок очень разные, более разные, чем хорошие переводчики прошлых поколений.

– Какая литература вам интересна?

– Современная литература слишком апеллирует к рацио. Познание мира невозможно без эмоционального опыта, это самообман. Постмодернизм я не понимаю, так же как качество перевода этой литературы. Поскольку я больше занимался американцами, то могу говорить о них. У них между войнами, начиная с 1920-х, было замечательное время, в которое сформировались пять-шесть мировых писателей: Фолкнер, Вулф, Стейнбек, Хемингуэй… В нашей литературе тоже было много замечательных лиц: Платонов, Пильняк, Бабель, Артем Веселый, Зощенко, Ильф и Петров, но не таких известных в мире, и эту литературу слишком быстро зарезали. Послевоенное американское поколение было слабее, они уже не производили такого же сильного впечатления – Сэлинджер, Мейлер, Капоте, Маламуд, а следующее поколение еще слабее. То есть золотой век, серебряный, бронзовый – сейчас, наверное, каменный.

– А современная американская литература вам неинтересна?

– Она не очень существенна, ей практически нечего сказать о жизни. Между войнами у людей был новый взгляд на мир, у послевоенных был большой опыт, а у нынешних – только техника. Последний, кто мне нравился из американских писателей, – Кеннеди. Что касается англичан, которым сейчас по 50–55, они большие мастера, но меня это за душу не берет, исключение, пожалуй, Найпол. Проза стала более рациональная, холодная, и получаешь от нее больше сведений, чем насущного знания. А как развлечение она не превосходит другие искусства и даже не искусства.

Май 2001 г.

В мирную эпоху выпадают мелкие испытания

– Что для вас страх?

– Специальных взглядов на страх у меня нет. Наверное, как и у других, когда страшно.

– Влиял ли страх на ваших знакомых, ломал ли характеры?

– Не знаю таких, которые изменились бы под влиянием страха. Мое поколение выросло в мирное время. Помню бомбежку в Москве, но страшно не было, я просто не понимал, что это страшно. После войны все боялись бандитов, «черных кошек» (помните «Место встречи изменить нельзя»?). Но для большинства это был страх мифологический. Я видел тех, кто был на войне или сидел, но они психически не изменились, стали, что ли, более осторожны в поведении, начали понимать, с чем имеют дело.

– Насколько эта тема интересует вас в искусстве?

– Специально не интересует, она неразрывно связана с жизнью. Когда вы читаете или смотрите трагедии Шекспира, вам страшно или нет? Вызывает страх «Вий» или «Страшная месть» Гоголя.

– Кто из тех авторов, кого вы переводили, наиболее ярко или необычно осветил эту тему? Может, вам запомнился какой-то образ, фраза?..

– Довольно страшный «Свет в августе» Фолкнера. Одна критикесса спросила меня: «Не страшно было его переводить?» Не страшно, я ведь предложения перевожу. Достаточно страшные «1984», «Над кукушкиным гнездом»… Но самое страшное из того, что я перевел, – это была повесть Уильяма Гасса «Мальчишка Педерсенов», она напечатана году в 1997 в «Иностранной литературе». Ее идея: неожиданное и необычное появление зла в жизни.

– В «Улиссе» сложность с познаниями, а не с переводной технологией, которая там довольно проста, надо знать аллюзии, устройство Дублина… Франковский и Федоров хорошо переводили Пруста. Франковского почему-то считают буквалистом, мы со студентами разбирали его переводы, по-моему, это не так.

Перевод – занятие вторичное, это отраженный свет, паршивую книгу хорошо перевести нельзя, и на оценке перевода всегда сказывается оценка оригинала.

– Можно говорить о хороших переводчиках или только о хороших переводах?

– Конечно, можно говорить о хороших переводчиках, и сейчас это самый уместный разговор: море туфты, критерии снизились… Наверное, самое важное в переводе – насколько книга подходит переводчику и его касается. Так как перевод – это профессия, большинство людей переводили не то, что больше всего хотели и в советское время, и особенно сейчас. Раньше был идеологический пресс, а теперь денежный, и он хуже прежнего, во всяком случае, в отношении серьезной литературы. Раньше нового автора было легче протащить, сейчас практически невозможно, потому что не продашь.

– Это политика издателя.

– Раньше тоже все зависело от издателя, которым был генеральный секретарь и ЦК. Раньше редактор сидел и боялся: вдруг прогонят с работы. Теперь издатели разные, но все они по-прежнему зависят от денег и не хотят рисковать.

– На вас влияла атмосфера переводимого произведения?

– Конечно. Это влияние объяснить просто: с книгой ты живешь год или два, с этим автором тебе разговаривать интереснее, чем, предположим, со знакомыми. Естественно, ты сильно впитываешь атмосферу произведения, подпадаешь под его влияние. Это происходит не всегда.

– Получается, переводчик похож на актера, это своего рода губка?

– Я когда-то тоже так думал, сейчас в этом не так уверен. У актера больше возможностей, он должен сам себя показывать. У переводчика более скромная роль – сильно вылезать нельзя, если ты переводишь хорошего писателя, то он наверняка лучше тебя думает или пишет, ты должен быть незаметен. По большей части читатель переводчиком не интересуется, только если последний его сильно достал. У переводчика положение серединное – между актером и звукорежиссером (его никто не знает).

– Вы выпустили второй переводческий семинар в Литературном институте. Сколько в среднем переводчиков выходит после таких семинаров? Сколько способных будут потом переводить?

– Требуются две вещи: способности и желание заниматься этим делом. Способных в семинаре много – две трети. Хорошо, если переводить будут человека два. Ведь от некоторых вещей приходится отказываться. Например, от нормальных денег. Переводом будут заниматься «маньяки», остальных оттуда жизнь вытеснит.

– А вы где-то учились переводу? Ходили на семинары?

– Не учился. Один раз приходил в гости на «взрослый» семинар. Это был семинар под руководством Калашниковой и Лорие, куда ходили Бернштейн, Жукова, Беспалова, Муравьев, Архангельская, Харитонов, Зинде, заходил Ливергант… Они занимались там довольно долго. А я никогда не хотел, чтобы мои переводы разбирали.

– Этот семинар посещали уже сложившиеся люди?

– Да, готовые переводчики, чьи работы уже печатались.

– Можно научиться переводу или только профессиональным навыкам?

– Думаю, только навыкам. Человек должен любить свое дело и быть способным. На семинаре его научат только техническим штукам, до которых самостоятельно человек будет доходить дольше. До чего я дошел, то им сразу и говорю, и это сокращает им путь к счастью.

– Какие словари самые необходимые для переводчика с английского?

– Это зависит от уровня переводчика. Вообще, для начинающих нужны как минимум три словаря: трехтомный англорусский, словарь фразовых глаголов и фразеологический.

Когда человек хорошо знает язык, лучше пользоваться толковыми английскими словарями, такими как Oxford, Webster, Random House. Из них гораздо точнее понимаешь употребление слова. По-русски всегда получается приблизительный перевод. Недавно перевели словарь фразовых глаголов, но его лучше читать по-английски. Конечно, нужны словари сленга, Даля, поговорок, русский словарь синонимов, но такого нет, а те, что есть, слишком малы. Но все эти словари можно смотреть в библиотеке. А дома должны быть три основных.

– Кто ваши любимые русские писатели: классики, современные?

– Наверное, те, кого проходили в школе. Пушкин, Гоголь, Лесков, Тургенев, Лермонтов, Толстой.

– А Достоевский?

– Я его не люблю ни как человека, ни как мыслителя. Он на меня производит очень сильное впечатление, и после двух его книг я болел. Но мне не нравится психологическая распущенность, надрыв.

В XX веке много хороших авторов. Из прозы, наверное, на первом месте Платонов. Белый – замечательный прозаик, но в людях его многовато насекомого. Вообще, между войнами было не меньше десяти ярких писателей: расцвет, как в живописи, надежда – большое дело.

– А поэты?

– В ХX веке Хлебников, Мандельштам, Ходасевич, Заболоцкий, Бродский.

– Вы не переводили поэзию?

– Ну, строчек десять перевел. Я просто не понимаю, как это делать.

– Переложение поэзии сильно отличается от прозы?

– Я думаю, перевести поэзию почти невозможно. Если надо перевести четверостишие, я стараюсь попросить того, кто занимается этим профессионально: раньше обращался к Андрею Сергееву, сейчас – к Лене Кассировой. Я не понимаю, что в поэзии можно сохранить, а что – нет. Поэтические переводы редко превращаются в факт отечественной поэзии, перевод поэзии важен для познавательных целей. Думаю, поэт на три четверти зависит от слов, а не от мыслей.

Попробуйте вспомнить, когда переводное стихотворение вас потрясло. Оно может потрясти новым соображением или взглядом на мир – как, например, стихи Элиота, который, кстати, хорошо переведен. В прозе иначе: там в среднем можно перевести шестьдесят-семьдесят процентов, в исключительных случаях – восемьдесят-девяносто. Стихи при переводе теряют нитки, которые связывают их со своей культурой и отчасти языком. В прозе связь с языком гораздо меньше. В поэзии слова сдвинуты со своих мест, надо хорошо знать их окружение, ассоциации, тогда ты знаешь, насколько они сдвинуты со своего стандартного положения. Мне редко нравятся английские стихи, я нечасто получаю удовольствие от английской поэзии в оригинале, а от русской поэзии довольно часто.

– Сейчас есть интересные молодые переводчики?

– Совсем молодых не знаю, а вот из более старших – К узьминский, Дашевский, Мотылев… Вообще, когда говорят об упадке перевода и о бывшем некогда золотом веке, я не согласен. Какой упадок, когда помимо названных действуют или живы и могут действовать Харитонов, Муравьев, Беспалова, Суриц, Кан, Бошняк, Сорока, Бабков, Бернштейн, Богдановский, Кормильцев, Ливергант… Наверняка несколько человек я не назвал. Все они одаренные люди и вдобавок очень разные, более разные, чем хорошие переводчики прошлых поколений.

– Какая литература вам интересна?

– Современная литература слишком апеллирует к рацио. Познание мира невозможно без эмоционального опыта, это самообман. Постмодернизм я не понимаю, так же как качество перевода этой литературы. Поскольку я больше занимался американцами, то могу говорить о них. У них между войнами, начиная с 1920-х, было замечательное время, в которое сформировались пять-шесть мировых писателей: Фолкнер, Вулф, Стейнбек, Хемингуэй… В нашей литературе тоже было много замечательных лиц: Платонов, Пильняк, Бабель, Артем Веселый, Зощенко, Ильф и Петров, но не таких известных в мире, и эту литературу слишком быстро зарезали. Послевоенное американское поколение было слабее, они уже не производили такого же сильного впечатления – Сэлинджер, Мейлер, Капоте, Маламуд, а следующее поколение еще слабее. То есть золотой век, серебряный, бронзовый – сейчас, наверное, каменный.

– А современная американская литература вам неинтересна?

– Она не очень существенна, ей практически нечего сказать о жизни. Между войнами у людей был новый взгляд на мир, у послевоенных был большой опыт, а у нынешних – только техника. Последний, кто мне нравился из американских писателей, – Кеннеди. Что касается англичан, которым сейчас по 50–55, они большие мастера, но меня это за душу не берет, исключение, пожалуй, Найпол. Проза стала более рациональная, холодная, и получаешь от нее больше сведений, чем насущного знания. А как развлечение она не превосходит другие искусства и даже не искусства.

Май 2001 г.

В мирную эпоху выпадают мелкие испытания

– Что для вас страх?

– Специальных взглядов на страх у меня нет. Наверное, как и у других, когда страшно.

– Влиял ли страх на ваших знакомых, ломал ли характеры?

– Не знаю таких, которые изменились бы под влиянием страха. Мое поколение выросло в мирное время. Помню бомбежку в Москве, но страшно не было, я просто не понимал, что это страшно. После войны все боялись бандитов, «черных кошек» (помните «Место встречи изменить нельзя»?). Но для большинства это был страх мифологический. Я видел тех, кто был на войне или сидел, но они психически не изменились, стали, что ли, более осторожны в поведении, начали понимать, с чем имеют дело.

– Насколько эта тема интересует вас в искусстве?

– Специально не интересует, она неразрывно связана с жизнью. Когда вы читаете или смотрите трагедии Шекспира, вам страшно или нет? Вызывает страх «Вий» или «Страшная месть» Гоголя.

– Кто из тех авторов, кого вы переводили, наиболее ярко или необычно осветил эту тему? Может, вам запомнился какой-то образ, фраза?..

– Довольно страшный «Свет в августе» Фолкнера. Одна критикесса спросила меня: «Не страшно было его переводить?» Не страшно, я ведь предложения перевожу. Достаточно страшные «1984», «Над кукушкиным гнездом»… Но самое страшное из того, что я перевел, – это была повесть Уильяма Гасса «Мальчишка Педерсенов», она напечатана году в 1997 в «Иностранной литературе». Ее идея: неожиданное и необычное появление зла в жизни.