По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

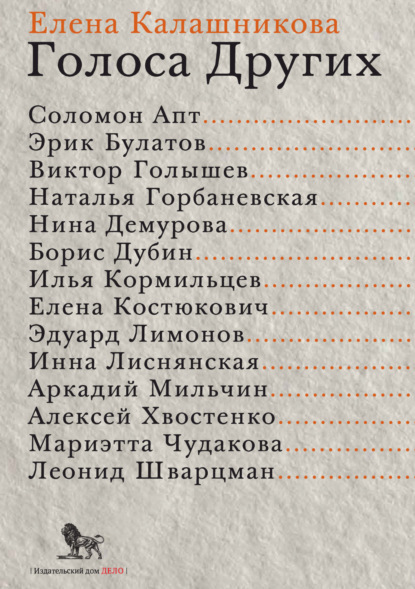

Голоса Других

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

У меня очень счастливая жизнь

– Вы родились в Свердловске 5 сентября 1933 года. В одном интервью вы сказали: «Мой отец почему-то очень верил в то, что я буду художником. Он погиб на фронте, когда мне еще не было восьми лет». Расскажите о своей семье.

– Тут надо уточнить: отец ушел на фронт в 1941-м, когда мне не было восьми, а погиб в 1944-м. Он был профессиональный партийный работник.

– Как его звали?

– Владимир Борисович. Он родом из Саратова, потом с родителями перебрался в Москву. В 1918-м вступил в партию, сразу после гимназии ушел на Гражданскую войну, что стало трагедией для семьи. В 1937-м его исключили из партии, и все шло к аресту. Но тут моя мать сделала простую, но очень эффективную вещь (я об этом говорил и писал, но скажу еще раз): сняла под Москвой дачу, и отец там примерно полгода жил. Он не был крупным политическим деятелем, поэтому властям не нужно было именно его арестовать. На каждый район была разверстка – взять столько-то, но если этого нет, возьмем другого. Как в армию набирали, примерно так же. Когда эта кампания кончилась и отец объявился, его не тронули, восстановили в партии, но он не вернулся на партийную работу. У него было высшее образование, и он пошел работать ученым секретарем в «Большую советскую энциклопедию».

– А почему вы в Свердловске родились?

– Отец ездил в командировку на Урал, беременная мать поехала с ним, я там родился, а потом они вернулись.

Мать у меня натура романтическая и очень активная. Родилась в Польше, в Белостоке, в пятнадцать лет нелегально перешла границу: Россия – свобода, революция… Ее поймали на границе, вернули, но в конце концов она оказалась в России, не зная русского языка, у нее был идиш и польский. Но через три года она настолько освоила русский, что уже работала стенографисткой. Сначала год или два, кажется, в Каменце-Подольском, потом в Москве. Последние годы была стенографисткой в президиуме Московской коллегии адвокатов. Мама была очень одаренным человеком и в 1920-е годы даже сдала актерский экзамен на киностудии. Был там такой педагог Роом (не Ромм).

Прошла сумасшедший конкурс, но работать там не стала, ей было достаточно того, что прошла конкурс. Она была настроена против генеральной линии партии, против всякой власти, типичное интеллигентское сознание. Она должна была быть и против отца, их взгляды во многом были противоположны, но они очень любили друг друга. Позже мать перепечатывала запрещенные тексты – Пастернак, Цветаева, Мандельштам, всего «Доктора Живаго».

– Участвовала в самиздате.

– В самиздате, вот-вот. Печатала на машинке в основном художественные, не политические тексты, но тем не менее запрещенные. Это я к тому, что мои родители были очень разными.

– Кто из них был вам ближе?

– Трудно сказать. Я был слишком маленьким, чтобы выбирать. Мое счастливое детство кончилось с началом войны, кошмар продолжался, пока я не поступил в художественную школу, потом пошла нормальная жизнь.

Сколько себя помню, я рисовал, и рисовал хорошо. Тогда было еще рано судить, что из этого может получиться. Это определяется годам к десяти – двенадцати, но отец поверил, что я буду художником.

– Что это были за рисунки? Портреты, зарисовки с натуры, пейзажи?..

– Как ни странно, кое-что из них осталось. В основном это были композиции: Руслан с Рогдаем дерутся, сражения, всадники, что-то такое… Интересные были композиции. Но я и что-то срисовывал.

– Это ваша мама сохранила рисунки?

– Наверное, даже не знаю. У меня в мастерской есть один из тех альбомов. Случайно остался, не думаю, что его специально хранили. В основном рисунки того периода пропали. Когда мы уехали в эвакуацию, те, кого вселили в нашу квартиру, топили печку книгами. Начали с нижних полок, где были мои детские книжки и рисунки, а наверху стояли книги Ленина и Маркса. Они, естественно, начали не с Маркса, да и лазить туда было далеко…

– А в эвакуации вы где жили?

– В эвакуацию мы поехали вместе с Художественным театром, потому что сестра отца была замужем за актером Художественного театра. Мы жили одной семьей. Родители отца жили с дочерью, до женитьбы и отец жил вместе с ними, а потом получил квартиру. Мать вместе с ними оказалась в эвакуации – вначале в Саратове, потом в Свердловске.

– Ваш отец ушел на войну добровольцем?

– Да, сразу как война началась.

– Как дальше шло ваше творческое развитие?

– Учился я в московской средней художественной школе при Институте имени Сурикова, моя профессия была выбрана еще в школе. Получилось довольно глупо. Сначала мама показывала мои рисунки разным художникам, даже Корину. Корин и другие говорили, что не нужно меня никуда отдавать, меня там могут испортить, что-то в этом роде, в общем, рано еще. В художественную школу принимают после пятого класса общеобразовательной. Я не знал, что есть такая школа, и узнал о ней случайно. В параллельном классе учился мой сверстник, который тоже рисовал, мы с ним конкурировали. Как-то он мне сказал, что поступает в художественную школу, там экзамены, но он уверен, что пройдет. Я был потрясен, узнав, что есть такая школа, побежал туда, но оказалось поздно: экзамены прошли, а новых год ждать. Мне посоветовали подготовиться в Доме пионеров. Два года я занимался в кружке рисования у Александра Михайловича Михайлова, которого вспоминаю с любовью и благодарностью. Хороший педагог и человек очаровательный, я потом поддерживал с ним отношения. На следующий год пытался поступить во второй класс художественной школы, но не прошел по конкурсу. В 1947 году меня приняли в третий класс. Потом как-то само собой поступил в Суриковский институт, на живописный факультет. Поскольку школу я окончил с медалью, вступительные экзамены не пришлось держать.

– А у кого вы учились?

– У Петра Дмитриевича Покаржевского, был такой профессор. На первом курсе у нас был один педагог, потом другой, но так получилось, что со второго курса я учился у Петра Дмитриевича, с которым у меня тоже были очень хорошие отношения.

В художественной школе мы рисовали как сумасшедшие, работали с утра до ночи и ни о чем другом не думали. Там учились дети привилегированных и обычных людей, но для нас это не имело значения, делились только на бездарных и талантливых. А в Суриковском была мрачная, затхлая, провинциальная атмосфера, время было тяжелое: конец 1940-х – начало 1950-х, смерть Сталина…

– Борьба с космополитизмом…

– Да, и окончательный разгром искусства.

– Интересные люди учились вместе с вами?

– Друзья у меня были из художественной школы. Прежде всего Олег Васильев – с ним мы всю жизнь дружим, несколько человек из класса, с которыми я до сих пор поддерживаю самые близкие и дружеские отношения. В институте отношения ни с кем не сложились. После смерти Сталина в Суриковском довольно быстро начала меняться атмосфера, как и вообще в культуре.

– Вы говорили о том, что после института переучивались, вырабатывая – в о многом под влиянием Роберта Фалька и Владимира Фаворского – стойкую самостоятельность по отношению к официальной соцреалистической доктрине. Расскажите об этом подробнее.

– Во время обучения мы сталкивались с искусством, которое раньше было запрещено, которого я не понимал и не чувствовал.

Фальк и Фаворский помогали понимать, осваивать свое ремесло, что для меня было неоценимой помощью, в институте я этого не мог получить. Для того чтобы объяснить, чем я обязан Фаворскому, а чем – Фальку, должен быть серьезный разговор. Я об этом много писал и говорил, недавно вышла книжка моих теоретических статей «Живу дальше», где есть много на эту тему.

Я хотел стать серьезным, настоящим художником, поэтому мне приходилось переучиваться. Полученного образования было недостаточно. К концу института я понял, что не должен зависеть от заказов государства, не потому что изначально собирался быть антисоветским художником, я еще сам не знал, каким художником буду, но для того чтобы свободно развиваться. Все средства к существованию были в руках государства, частных заказов не могло быть. Значит, в живописном деле надо было искать другой способ зарабатывать деньги, чтобы он оставлял время для моей непосредственной работы.

– И вы стали заниматься детской иллюстрацией. У вас был график: полгода – книжная иллюстрация, полгода – картины.

– Совершенно верно. Светлое время, весну-лето, оставлял на живопись, а темное, осень-зиму, – на книжки. Работали над книжками мы вдвоем с Олегом Васильевым.

– Почему именно с ним?

– Мы с Олегом были близки по взглядам, все время общались и друг в друге нуждались, поэтому объединились в работе.

– В советское время для художника только иллюстрация детских книг была тихой гаванью?

– Некоторые выполняли заказные, декоративные, работы в живописном комбинате, но большинство ушло в детскую книжку. Это был наиболее безвредный способ сотрудничества с государством. К тому же из всех видов изобразительного искусства в ней был наиболее высокий профессиональный уровень. Многие хорошие художники ушли в детскую книжку еще в 1930-е, когда начался разгром живописи. Поэтому там сохранились культура и традиции.

– Для вас были какие-то примеры в книжной иллюстрации?

– Конечно. Мы очень много смотрели, у меня целая библиотека детских книг. Самым нашим любимым художником был Юрий Васнецов. Кстати, ученик Малевича. В детскую книжку его вытеснили. Для русской книги большая удача, что в ней работали такие художники, но для нашего искусства это, безусловно, потеря.

– Что нравится вам больше всего из тех своих работ?

– Даже не знаю. Из сказок Перро лучше всего получилась «Золушка», «Дикие лебеди» Андерсена, «Бабушка Вьюга» братьев Гримм. Интересно было работать над сборником «Путешествие в сказку», в котором собраны европейские и азиатские сказки.

– Ограничивали ли вашу фантазию в детской иллюстрации, или никакого давления вы не ощущали?

– Работая в издательстве, ты должен принять определенные требования. Тут как в шахматах – внутри правил масса возможностей для фантазии, но конь ходит так, а ладья эдак, и ничего не сделаешь.

– Вы не возвращаетесь к тем своим работам? Они могут стать источником вдохновения или это закрытая страница?

– Да, это закрытая страница. Это не моя и не Васильева работа, а третьего художника по фамилии Булатов и Васильев, сейчас его просто нет.

– Когда вы приступаете к работе, у вас уже есть идея или она рождается в процессе, трансформируется?.. Как обычно бывает?

– Вы родились в Свердловске 5 сентября 1933 года. В одном интервью вы сказали: «Мой отец почему-то очень верил в то, что я буду художником. Он погиб на фронте, когда мне еще не было восьми лет». Расскажите о своей семье.

– Тут надо уточнить: отец ушел на фронт в 1941-м, когда мне не было восьми, а погиб в 1944-м. Он был профессиональный партийный работник.

– Как его звали?

– Владимир Борисович. Он родом из Саратова, потом с родителями перебрался в Москву. В 1918-м вступил в партию, сразу после гимназии ушел на Гражданскую войну, что стало трагедией для семьи. В 1937-м его исключили из партии, и все шло к аресту. Но тут моя мать сделала простую, но очень эффективную вещь (я об этом говорил и писал, но скажу еще раз): сняла под Москвой дачу, и отец там примерно полгода жил. Он не был крупным политическим деятелем, поэтому властям не нужно было именно его арестовать. На каждый район была разверстка – взять столько-то, но если этого нет, возьмем другого. Как в армию набирали, примерно так же. Когда эта кампания кончилась и отец объявился, его не тронули, восстановили в партии, но он не вернулся на партийную работу. У него было высшее образование, и он пошел работать ученым секретарем в «Большую советскую энциклопедию».

– А почему вы в Свердловске родились?

– Отец ездил в командировку на Урал, беременная мать поехала с ним, я там родился, а потом они вернулись.

Мать у меня натура романтическая и очень активная. Родилась в Польше, в Белостоке, в пятнадцать лет нелегально перешла границу: Россия – свобода, революция… Ее поймали на границе, вернули, но в конце концов она оказалась в России, не зная русского языка, у нее был идиш и польский. Но через три года она настолько освоила русский, что уже работала стенографисткой. Сначала год или два, кажется, в Каменце-Подольском, потом в Москве. Последние годы была стенографисткой в президиуме Московской коллегии адвокатов. Мама была очень одаренным человеком и в 1920-е годы даже сдала актерский экзамен на киностудии. Был там такой педагог Роом (не Ромм).

Прошла сумасшедший конкурс, но работать там не стала, ей было достаточно того, что прошла конкурс. Она была настроена против генеральной линии партии, против всякой власти, типичное интеллигентское сознание. Она должна была быть и против отца, их взгляды во многом были противоположны, но они очень любили друг друга. Позже мать перепечатывала запрещенные тексты – Пастернак, Цветаева, Мандельштам, всего «Доктора Живаго».

– Участвовала в самиздате.

– В самиздате, вот-вот. Печатала на машинке в основном художественные, не политические тексты, но тем не менее запрещенные. Это я к тому, что мои родители были очень разными.

– Кто из них был вам ближе?

– Трудно сказать. Я был слишком маленьким, чтобы выбирать. Мое счастливое детство кончилось с началом войны, кошмар продолжался, пока я не поступил в художественную школу, потом пошла нормальная жизнь.

Сколько себя помню, я рисовал, и рисовал хорошо. Тогда было еще рано судить, что из этого может получиться. Это определяется годам к десяти – двенадцати, но отец поверил, что я буду художником.

– Что это были за рисунки? Портреты, зарисовки с натуры, пейзажи?..

– Как ни странно, кое-что из них осталось. В основном это были композиции: Руслан с Рогдаем дерутся, сражения, всадники, что-то такое… Интересные были композиции. Но я и что-то срисовывал.

– Это ваша мама сохранила рисунки?

– Наверное, даже не знаю. У меня в мастерской есть один из тех альбомов. Случайно остался, не думаю, что его специально хранили. В основном рисунки того периода пропали. Когда мы уехали в эвакуацию, те, кого вселили в нашу квартиру, топили печку книгами. Начали с нижних полок, где были мои детские книжки и рисунки, а наверху стояли книги Ленина и Маркса. Они, естественно, начали не с Маркса, да и лазить туда было далеко…

– А в эвакуации вы где жили?

– В эвакуацию мы поехали вместе с Художественным театром, потому что сестра отца была замужем за актером Художественного театра. Мы жили одной семьей. Родители отца жили с дочерью, до женитьбы и отец жил вместе с ними, а потом получил квартиру. Мать вместе с ними оказалась в эвакуации – вначале в Саратове, потом в Свердловске.

– Ваш отец ушел на войну добровольцем?

– Да, сразу как война началась.

– Как дальше шло ваше творческое развитие?

– Учился я в московской средней художественной школе при Институте имени Сурикова, моя профессия была выбрана еще в школе. Получилось довольно глупо. Сначала мама показывала мои рисунки разным художникам, даже Корину. Корин и другие говорили, что не нужно меня никуда отдавать, меня там могут испортить, что-то в этом роде, в общем, рано еще. В художественную школу принимают после пятого класса общеобразовательной. Я не знал, что есть такая школа, и узнал о ней случайно. В параллельном классе учился мой сверстник, который тоже рисовал, мы с ним конкурировали. Как-то он мне сказал, что поступает в художественную школу, там экзамены, но он уверен, что пройдет. Я был потрясен, узнав, что есть такая школа, побежал туда, но оказалось поздно: экзамены прошли, а новых год ждать. Мне посоветовали подготовиться в Доме пионеров. Два года я занимался в кружке рисования у Александра Михайловича Михайлова, которого вспоминаю с любовью и благодарностью. Хороший педагог и человек очаровательный, я потом поддерживал с ним отношения. На следующий год пытался поступить во второй класс художественной школы, но не прошел по конкурсу. В 1947 году меня приняли в третий класс. Потом как-то само собой поступил в Суриковский институт, на живописный факультет. Поскольку школу я окончил с медалью, вступительные экзамены не пришлось держать.

– А у кого вы учились?

– У Петра Дмитриевича Покаржевского, был такой профессор. На первом курсе у нас был один педагог, потом другой, но так получилось, что со второго курса я учился у Петра Дмитриевича, с которым у меня тоже были очень хорошие отношения.

В художественной школе мы рисовали как сумасшедшие, работали с утра до ночи и ни о чем другом не думали. Там учились дети привилегированных и обычных людей, но для нас это не имело значения, делились только на бездарных и талантливых. А в Суриковском была мрачная, затхлая, провинциальная атмосфера, время было тяжелое: конец 1940-х – начало 1950-х, смерть Сталина…

– Борьба с космополитизмом…

– Да, и окончательный разгром искусства.

– Интересные люди учились вместе с вами?

– Друзья у меня были из художественной школы. Прежде всего Олег Васильев – с ним мы всю жизнь дружим, несколько человек из класса, с которыми я до сих пор поддерживаю самые близкие и дружеские отношения. В институте отношения ни с кем не сложились. После смерти Сталина в Суриковском довольно быстро начала меняться атмосфера, как и вообще в культуре.

– Вы говорили о том, что после института переучивались, вырабатывая – в о многом под влиянием Роберта Фалька и Владимира Фаворского – стойкую самостоятельность по отношению к официальной соцреалистической доктрине. Расскажите об этом подробнее.

– Во время обучения мы сталкивались с искусством, которое раньше было запрещено, которого я не понимал и не чувствовал.

Фальк и Фаворский помогали понимать, осваивать свое ремесло, что для меня было неоценимой помощью, в институте я этого не мог получить. Для того чтобы объяснить, чем я обязан Фаворскому, а чем – Фальку, должен быть серьезный разговор. Я об этом много писал и говорил, недавно вышла книжка моих теоретических статей «Живу дальше», где есть много на эту тему.

Я хотел стать серьезным, настоящим художником, поэтому мне приходилось переучиваться. Полученного образования было недостаточно. К концу института я понял, что не должен зависеть от заказов государства, не потому что изначально собирался быть антисоветским художником, я еще сам не знал, каким художником буду, но для того чтобы свободно развиваться. Все средства к существованию были в руках государства, частных заказов не могло быть. Значит, в живописном деле надо было искать другой способ зарабатывать деньги, чтобы он оставлял время для моей непосредственной работы.

– И вы стали заниматься детской иллюстрацией. У вас был график: полгода – книжная иллюстрация, полгода – картины.

– Совершенно верно. Светлое время, весну-лето, оставлял на живопись, а темное, осень-зиму, – на книжки. Работали над книжками мы вдвоем с Олегом Васильевым.

– Почему именно с ним?

– Мы с Олегом были близки по взглядам, все время общались и друг в друге нуждались, поэтому объединились в работе.

– В советское время для художника только иллюстрация детских книг была тихой гаванью?

– Некоторые выполняли заказные, декоративные, работы в живописном комбинате, но большинство ушло в детскую книжку. Это был наиболее безвредный способ сотрудничества с государством. К тому же из всех видов изобразительного искусства в ней был наиболее высокий профессиональный уровень. Многие хорошие художники ушли в детскую книжку еще в 1930-е, когда начался разгром живописи. Поэтому там сохранились культура и традиции.

– Для вас были какие-то примеры в книжной иллюстрации?

– Конечно. Мы очень много смотрели, у меня целая библиотека детских книг. Самым нашим любимым художником был Юрий Васнецов. Кстати, ученик Малевича. В детскую книжку его вытеснили. Для русской книги большая удача, что в ней работали такие художники, но для нашего искусства это, безусловно, потеря.

– Что нравится вам больше всего из тех своих работ?

– Даже не знаю. Из сказок Перро лучше всего получилась «Золушка», «Дикие лебеди» Андерсена, «Бабушка Вьюга» братьев Гримм. Интересно было работать над сборником «Путешествие в сказку», в котором собраны европейские и азиатские сказки.

– Ограничивали ли вашу фантазию в детской иллюстрации, или никакого давления вы не ощущали?

– Работая в издательстве, ты должен принять определенные требования. Тут как в шахматах – внутри правил масса возможностей для фантазии, но конь ходит так, а ладья эдак, и ничего не сделаешь.

– Вы не возвращаетесь к тем своим работам? Они могут стать источником вдохновения или это закрытая страница?

– Да, это закрытая страница. Это не моя и не Васильева работа, а третьего художника по фамилии Булатов и Васильев, сейчас его просто нет.

– Когда вы приступаете к работе, у вас уже есть идея или она рождается в процессе, трансформируется?.. Как обычно бывает?