По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

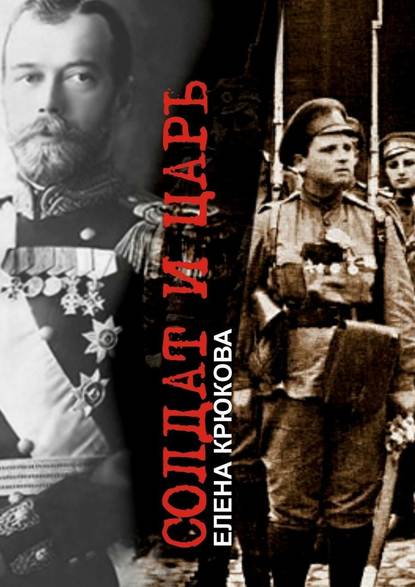

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Михаил внезапно разозлился. И когда оно все закончится, каторга эта, цари? Устал. Надоело. Замучился. Да все они тут, все, тобольский караул…

– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.

Такие спокойные слова, и столько издевки.

Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.

Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.

– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!

«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»

Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.

Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:

– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?

Было видно, как трудно ему это говорить.

А Лямину – нечего ему было ответить.

…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.

Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.

– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.

– Какой Боричка? Теософ?

– Друга нашего друг.

– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?

– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.

– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?

– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.

– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.

– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.

– Деньги? Какие?

– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.

– Чего ты боишься, душа моя?

– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.

– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.

– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.

Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.

Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!

Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.

«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»

В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.

Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.

Жевали молча. Отпивали из стаканов.

– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.

Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.

Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.

Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.

А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».

Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.

А правда, кто тут кого обманывает?

…Словно яма распахнулась под ногами.

«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»

И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.

«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»

Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…

Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.

Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.

– Все мы встали, дорогой… – Помедлил. – Товарищ Лямин.

Такие спокойные слова, и столько издевки.

Михаил чуть не загвоздил царю в скулу: рука так сильно зачесалась.

Был бы мужик напротив, красноармеец, – такой издевки б не спустил.

– Давай на завтрак! Все уж на столе! Стынет!

«Накармливай тут этих оглоедов. И раньше народу хребет грызли, и сейчас жрут. Нашу еду! Русскую! А сами, немчура треклятая!»

Уже беспощадно, бессмысленно матерился внутри, лишь губы небритые вздрагивали.

Царь посмотрел на него странно, длинно, и тихо и спокойно спросил:

– А почему вы, товарищ Лямин, называете меня на «ты»?

Было видно, как трудно ему это говорить.

А Лямину – нечего ему было ответить.

…Когда в залу шли, гуськом, чинно, девицы в белых передничках – расслышал, как странно, тихо и глухо, на собачьем непонятном языке, переговариваются Романов с Романовой.

Потом – будто нехотя – по-русски забормотали.

– От Анэт письмо. Боричка жив, здоров.

– Какой Боричка? Теософ?

– Друга нашего друг.

– А, понял. Дай-то Бог ему. Да ведь он пулеметчиком?

– Все, к кому прикасалась рука Друга, священны.

– Знаю. Он жениться на Анэт не собрался?

– Нет. Лучше того. Он скоро будет здесь. У нас.

– Вот как. И зачем? Зачем нам революционер? Это чужак.

– Ты не понимаешь. Он родной. Деньги нам везет.

– Деньги? Какие?

– Анэт собрала. Но я ему не верю. Я боюсь.

– Чего ты боишься, душа моя?

– Всего. Возможно, Боричка ставленник Думы. А может, и Ленина.

– Пфф. Ленин – странная оручая кукла. Гиньоль, Петрушка. Он сгинет, упадет с балкона и разобьется. Я не держу его всерьез. Аликс, верь Анэт, она не подведет.

– Я… – Тут они оба перешагнули порог столовой залы, она чуть раньше. – Я верю только Другу. Он из-за гроба ведет нас.

Войдя в залу, замолкли. На столе стыла скудная еда: гречневая рассыпчатая каша, куски ситного без масла, жидкий чай в стаканах с подстаканниками.

Расселись. Девочки разгладили передники на коленях. Как ненавидел Михаил эту их вечную молитву перед трапезой!

Он и сам так молился все свое деревенское детство; почему его с души воротило, когда цари вставали вокруг стола и складывали руки, и читали про «хлеб наш насущный даждь нам днесь», – он не понимал. Рты им хотел позатыкать грязным полотенцем.

«Я схожу с ума, я спятил. Я кощунник! Или уж совсем в Бога не верую? Спокойней, Мишка, спокойней. Это ж всего лишь люди, Романовы им фамилия, и они читают обычную молитву перед вкушением пищи. Что разбушевался, рожа красная?»

В зеркале напротив, в черном пыльном стекле с него ростом, видел себя, рыжий клок волос надо лбом, гневной дурной кровью налитые щеки.

Помнил приказ: за семьей досматривать везде и всегда, поэтому не уходил из зала. Бегал глазами, щупал ими все подозрительное, все милое и забавное. Все, что под зрачки подворачивалось: веснушки на Анастасиином носу, золотые, червонные пряди в темных косах Марии, гречишное разваренное зерно, как родинка, на верхней, еще безусой губе наследника. Желтую грязную луну медного маятника. Острый локоть бывшей императрицы, когда она подносила ложку с кашей ко рту, надменно и горько изогнутому. Она и ела, будто плакала.

Жевали молча. Отпивали из стаканов.

– Молочка бы. Холодненького, – тоскливо и голодно, тихо сказал наследник.

Царь дрогнул плечом под болотной гимнастеркой.

Мариин профиль тускло таял в свете раннего утра. По стеклам вширь раскинулись ледяные хвощи и папоротники. Михаил стоял у двери, и не выдержал. Отступил от притолоки, каблук ударился о плинтус. Шаг, вбок, еще шаг. Он двигался, как краб, чтобы встать удобнее и удобнее, исподтишка, рассматривать Марию.

Она почувствовала его взгляд и закраснелась щекой. Он ждал – она обернется. Не обернулась.

А жаль. «Поглядела бы, хоть чуток».

Тогда бы, смутно думал он, – а что тогда? Завязался бы узелок? Зачем? На что? Сто раз она глядела на него. Улыбалась ему. А все равно он для нее – стена. Бревно, полено, грязная лужа. И никакая улыбка не обманет.

А правда, кто тут кого обманывает?

…Словно яма распахнулась под ногами.

«Царь – нас обманывал. Ленин – нас обманывает? Охмуряет? Куда тянет за собой? Потонули в крови, а балакают о светлом будущем, о счастливом… где все счастьем – захлебнемся… Мы – красноармейцы – обманываем царей: ну, что охраняем их. Утешаем! Мол, не бойтесь! А что – не бойтесь-то?! Ведь все одно к яме ведет. К яме!»

И еще ударило, в бок, под дых: к яме ведут всех нас, идем – все мы.

«Так все одно все мы… там и будем… раньше ли, позже…»

Между бровей будто собралась тяжелая горючая тьма, величиной со спелую черную вишню. И давила, давила. А нас обманывают командиры, продолжал тяжело думать Лямин, да еще как надувают: отдают приказ, а мы и рады стараться; а они за спиной в это самое время…

Что – они за спиной, – он и сам бы не мог толком сказать; но понимал, что приказ – это для них, черных людей, а для господ большевиков – может, и не приказ вовсе.

Господа! Товарищи! Он еще вчера был царской армии солдат. И вот, вот ужас. Он – над своим царем – которому подчиняться должен, дрожа, от затылка до пят, от ресниц до мест срамных и потайных, – сейчас хозяин! Конвоир – уже хозяин. Ведет, сторожит, бдит, – а фигура на прицеле. На мушке. Не убежишь. Слюну без спросу не проглотишь.