По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

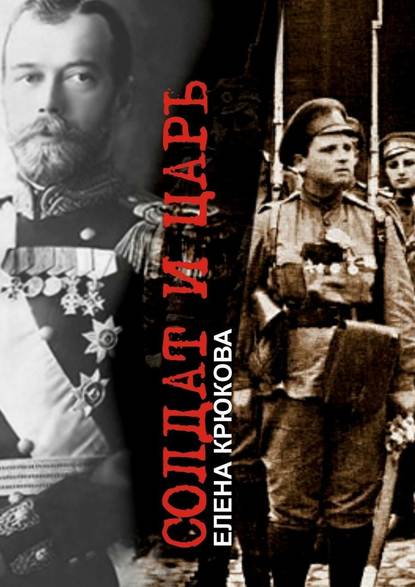

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вздохнул и заговорил, заговорил быстро, сбиваясь, часто дыша, болезненно морщась, стремясь скорее, быстрее, а то будто опоздает куда-то, высказать, что мучило, жгло, давило.

– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный… чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я… знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и… да, да… государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она… выжить…

Царица слушала, боясь хоть слово упустить.

– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся… каждодневно… и утром, и на ночь… и на службу нам разрешают ходить… иконы целуем… Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем… как все русские люди всегда… Бог при нас… и что же?

– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.

– Серафимушка… он предсказал будущее, да… и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам… смерть…

– Смерть, – шепотом повторила царица.

– Да, смерть! Но я… представь себе, я в это не поверил… не захотел поверить… Я… может, я святотатец!.. но я… не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей… Я верую в Бога, да… и ты веруешь… и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божием… И я… вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя… спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?

Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха… ста… ру…

Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.

– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.

– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.

Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.

Он испугался, побледнел.

– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха… вспомни, сколько тебе лет… и я тебя… я тебя…

Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.

– Прости… не буду больше… зачем спросил… зачем, дурак, затеял этот разговор…

Собирал губами слезы с ее щек.

Она рыдала и повторяла:

– Я не старуха… я не старуха… я… не…

Вытирал ей лицо кружевным краем простыни.

* * *

Пашка то брала караул за Лямина, а ему шептала ласково: поспи чуток, отдохни получше, я за тебя постою, – то при всех обзывала его, громко и обидно, пентюхом и косоруким, если он вдруг, стаскивая винтовочный ремень с плеча, на пол винтовку с грохотом ронял.

То жарко и тесно обхватывала сильными, жилистыми руками – где угодно: в коридоре, у сарая, в комнатенке своей, – то ударяла кулаком ему меж лопаток, чуть не пинала под зад, орала: вон пошел, прочь от меня, сволочь, гаденыш, пяль на других баб буркалы!

Комиссар Панкратов то повышал им жалованье, и тогда они весело шелестели длинными, как простыни, бумажками – на них мало что можно было приобресть, да все-таки кое-что можно было, и бежали в лавку за водкой, папиросами, свежим хлебом; то орал на них недуром, грозился нерадивых застрелить собственноручно, – и особо наглый боец выступал из строя и, глядя прямо орущему Панкратову в лицо, кричал наперерез ему: «Стреляй! Меня!»

Сашка Люкин то протягивал Мишке папироску, блестя зубами, подмигивая лихо, – а то вдруг оскаливался на него не хуже крысы, шипел: «Знацца с тобой не жалаю! Это ты, ты у меня из сапога керенку украл! Пройда!» И подскакивал ближе, и давал Лямину зуботычину.

Боец Мерзляков то обнимался с бойцом Андрусевичем, а после с бойцом Буржуем, пьяно горланили за раскупоренной четвертью: славное мо-о-о-оре, священный Байка-а-а-ал!.. – то тузили друг друга, беспощадно, в кровь, и никто не знал, отчего и зачем повздорили.

…так все мы, думал Лямин: все мы такие, это наша природа, то густо, то пусто, то ласка, то битье, вот оно и все наше житье, – может, это только русские люди такие сволочи, а может, это на всей земле людишки этак себя ведут.

«Ну, если на всей, тогда тут и калякать не об чем».

Слаб человек, а все же, когда приласкается, лучше и чище его нет; и, видимо, Бог тогда на миг просыпается в нем, а после опять уступает место черту, и так всегда, и так вечно, и ничего с этим и никогда ты уже не поделаешь.

* * *

Цари гуляли в заснеженном саду, меж сугробов, а Лямин искоса смотрел на них.

Не мог побороть досаду. Она перекрывала глупую детскую радость от того, что – вот он сторожит царей, и ничего ему за это не будет.

«Будет, как же. Будет подачка от командира».

Все командуют ими. Теми, кто ниже. Кто – по земле стелется.

Навострил уши. Царь, под руку с женой, проходил мимо, снег громко скрипел под их валенками.

Говорили по-русски. Редкость для них. Все больше трещали меж собой на чужих языках.

– Анэт все понимает.

– Что?

– Что делать надо.

– Опасно все, милая.

– Богу будем молиться. Отец Алексий поддержит.

– Я… за детей страшусь.

– Как будто я – нет! И потом, муж Матрены…

Царь досадливо, широко, как косец, махнул рукой.

– Что крымец?

– Крымец – чудо! Он нам…

Ветер отнес слова.

Валенки заскрипели оглушительно, близко. Шли рядом. Будто не видя его, Михаила.

Он замер – как в тайге, когда приметишь медведя. Перед медведем – или стой как мертвый, или припусти без оглядки, царапайся буреломом, на дерево влезь, а убеги.

– Вот Серафим Саровский. Батюшка наш Серафим. Преподобный… чудотворец. Отшельник. И пророк. Ты пророчество его помнишь, да, знаю, вижу, помнишь. И я все, все помню. Не в этом дело. И ту бумагу, что нам из шкатулки давали читать, ты же тоже помнишь. И я помню. Я не то хочу сказать. Я… знаешь.. долго думал, долго. Наконец вот тебе сказать решился. Мы веруем. И вся наша Россия, вместе с нами, веровала. В храмах – во всей нашей земле – молилась. Лбы все крестили. Посты соблюдали. Божий страх имели. Божий – страх! Это же самое главное. Нет Божьего страха – нет и человека. Нет человека – нет и… да, да… государства. Земли нашей нет без Божьего страха! Не может, не сможет она… выжить…

Царица слушала, боясь хоть слово упустить.

– И вот, милая, мы с тобой – веруем. Свято веруем! Молимся… каждодневно… и утром, и на ночь… и на службу нам разрешают ходить… иконы целуем… Вслух ты – детям – из Писания читаешь! Все, все делаем… как все русские люди всегда… Бог при нас… и что же?

– И что же? – неслышным шепотом повторила за мужем царица, надеясь, ужасаясь.

– Серафимушка… он предсказал будущее, да… и ты помнишь, ты же помнишь все, ну, что было в этом предсказании. Помнишь ведь?.. да?.. Он предсказал нам… смерть…

– Смерть, – шепотом повторила царица.

– Да, смерть! Но я… представь себе, я в это не поверил… не захотел поверить… Я… может, я святотатец!.. но я… не захотел поверить в нашу с тобой смерть, в смерть детей… Я верую в Бога, да… и ты веруешь… и дети наши веруют, да, да, мы так их воспитали, мы так их держали всегда, всегда, в страхе Божием… И я… вот сейчас, во все последние дни, и сию минуту, спрашиваю себя: и тебя, сейчас и тебя… спрашиваю: где же теперь Бог над Россией?

Царица хотела повторить: «Где же теперь Бог над Россией?» – и не смогла: губы не смогли вымолвить это. Царь смог, а она – нет. И опустила голову, голова внезапно стала тяжелой, чугунный пучок волос давил книзу, из него выпадали чугунные шпильки, чугунные волосы развивались и плыли по чугунной шее, по старым плечам, нет, ее плечи еще не старые, они еще красивые, она еще может носить декольте!.. старуха… ста… ру…

Он взял ее руки в свои, крепко сжал, и она чуть не вскрикнула.

– Где же? – повторил царь, весь сморщившись, покривив лоб, губы, и зажмурился, будто не мог перенести прямого, отчаянного взгляда жены.

– Я не старуха! – шепотом крикнула она ему прямо в лицо.

Ее зрачки медленно становились широкими и наполняли черной стоячей водой всю серую светлую радужку.

Он испугался, побледнел.

– Что ты, милая?.. что, хорошая моя?.. Да нет, ну какая же ты старуха… вспомни, сколько тебе лет… и я тебя… я тебя…

Он беззвучно шептал: люблю, – а она уже судорогой выгибалась в его руках, и он уже крепко обнимал ее, и, сильный, еще крепкий, хоть и исхудал на скудных харчах, брал на руки, грубовато, по-солдатски, как тащит солдат военную добычу, и вынимал из качалки, и нес на кровать. И целовал лицо, мокрое, уже страшное.

– Прости… не буду больше… зачем спросил… зачем, дурак, затеял этот разговор…

Собирал губами слезы с ее щек.

Она рыдала и повторяла:

– Я не старуха… я не старуха… я… не…

Вытирал ей лицо кружевным краем простыни.

* * *

Пашка то брала караул за Лямина, а ему шептала ласково: поспи чуток, отдохни получше, я за тебя постою, – то при всех обзывала его, громко и обидно, пентюхом и косоруким, если он вдруг, стаскивая винтовочный ремень с плеча, на пол винтовку с грохотом ронял.

То жарко и тесно обхватывала сильными, жилистыми руками – где угодно: в коридоре, у сарая, в комнатенке своей, – то ударяла кулаком ему меж лопаток, чуть не пинала под зад, орала: вон пошел, прочь от меня, сволочь, гаденыш, пяль на других баб буркалы!

Комиссар Панкратов то повышал им жалованье, и тогда они весело шелестели длинными, как простыни, бумажками – на них мало что можно было приобресть, да все-таки кое-что можно было, и бежали в лавку за водкой, папиросами, свежим хлебом; то орал на них недуром, грозился нерадивых застрелить собственноручно, – и особо наглый боец выступал из строя и, глядя прямо орущему Панкратову в лицо, кричал наперерез ему: «Стреляй! Меня!»

Сашка Люкин то протягивал Мишке папироску, блестя зубами, подмигивая лихо, – а то вдруг оскаливался на него не хуже крысы, шипел: «Знацца с тобой не жалаю! Это ты, ты у меня из сапога керенку украл! Пройда!» И подскакивал ближе, и давал Лямину зуботычину.

Боец Мерзляков то обнимался с бойцом Андрусевичем, а после с бойцом Буржуем, пьяно горланили за раскупоренной четвертью: славное мо-о-о-оре, священный Байка-а-а-ал!.. – то тузили друг друга, беспощадно, в кровь, и никто не знал, отчего и зачем повздорили.

…так все мы, думал Лямин: все мы такие, это наша природа, то густо, то пусто, то ласка, то битье, вот оно и все наше житье, – может, это только русские люди такие сволочи, а может, это на всей земле людишки этак себя ведут.

«Ну, если на всей, тогда тут и калякать не об чем».

Слаб человек, а все же, когда приласкается, лучше и чище его нет; и, видимо, Бог тогда на миг просыпается в нем, а после опять уступает место черту, и так всегда, и так вечно, и ничего с этим и никогда ты уже не поделаешь.

* * *

Цари гуляли в заснеженном саду, меж сугробов, а Лямин искоса смотрел на них.

Не мог побороть досаду. Она перекрывала глупую детскую радость от того, что – вот он сторожит царей, и ничего ему за это не будет.

«Будет, как же. Будет подачка от командира».

Все командуют ими. Теми, кто ниже. Кто – по земле стелется.

Навострил уши. Царь, под руку с женой, проходил мимо, снег громко скрипел под их валенками.

Говорили по-русски. Редкость для них. Все больше трещали меж собой на чужих языках.

– Анэт все понимает.

– Что?

– Что делать надо.

– Опасно все, милая.

– Богу будем молиться. Отец Алексий поддержит.

– Я… за детей страшусь.

– Как будто я – нет! И потом, муж Матрены…

Царь досадливо, широко, как косец, махнул рукой.

– Что крымец?

– Крымец – чудо! Он нам…

Ветер отнес слова.

Валенки заскрипели оглушительно, близко. Шли рядом. Будто не видя его, Михаила.

Он замер – как в тайге, когда приметишь медведя. Перед медведем – или стой как мертвый, или припусти без оглядки, царапайся буреломом, на дерево влезь, а убеги.