По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

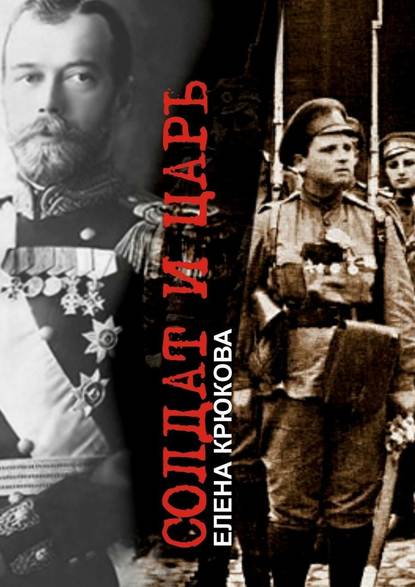

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

…Той ночью Гриха Бом – так он звал себя – выиграл много, еле рассовал змеино шуршащие деньги по карманам. В подворотне, уже под утро, на него напали. Он отбивался ретиво. Бил точно, умело, страшно. Пашка следила, как ходят гирьки-кулаки. Он уложил двоих, третий убежал. В синяках, в крови, вытирая ладонью лоб и щеки, он довольно усмехнулся:

– Не пришлось стрелять. Как я их.

Пашка молчала и смекала: стрелять, значит, оружие при себе.

Гриха вытащил из кармана пистолет и поиграл им перед носом Пашки.

– Видал миндал?

Стрельнул вверх. В ночи раскатился сухой и резкий звук. Погас в оклеенных игрушечным инеем ветвях.

Пашка протянула руку.

– Дай мне.

– Тебе?

Округлил глаза, но пистолет передал. Пашка подняла оружие, прищурилась.

– Видишь то гнездо? Левее?

– Вижу. Ха-ха!

«Смеешься, гад, как бы не заплакал».

Выстрелила. Черный клубок гнезда, осыпая иней, падал медленно, важно. Застрял в ветвях возле самой земли.

Гриха выхватил у женщины пистолет. Блестел зубами.

– Ишь, стрелялка! Наша? Своя?

– Не ваша. И ничья. С отцом охотилась.

Мужчина крепко взял женщину под локоть. Локоть к боку прижал.

– Охотница, однако. Нам такие нужны.

Пошел быстро, крупно шагая, и она не отставала.

…Гриха Бом грабил, играл и убивал. Жили в комнатенке, в каменном двухэтажном доме напротив Крестовоздвиженского храма. Приходили люди: русские, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечером, на ночь глядя, заявилось человек десять – все раскосые, потные, смуглые, с черными и рыжими тощенькими бороденками. Будто вехотки к подбородкам приклеены. Гриха раскосых рассадил, долго с ними не толковал; раз, два и все решено.

– Прасковья! Чаю нам. Нет! Лучше водки.

Пашка вытащила из буфета прозрачную, зеленого, как ангарский лед, стекла четверть. Разлила по стаканам прозрачную пьяную белую кровь.

– Закусить чем? Селедка есть, картошка холодная.

– Тащи, мать.

«Мать, мать, а детей нет».

Раскосые выпили, съели всю селедку и картошку, разломали в крошки остатки ситного. Ушли.

– Кто это?

– Хунхузы.

– На что они тебе?

– Не твоего ума дело.

Пашка взъярилась.

– Я с тобой живу, и не моего!

От крика надвое треснуло стекло закопченной, как свиной окорок, керосиновой лампы.

Гриха, тяжко качнувшись, вылез из-за стола. Пашку облапил.

– Люблю, когда орешь. Взыгрывает во мне все. Волчица! Не вопи, будто рожаешь. На дело с ними иду. Хунхузы, – замасленно улыбнулся и тоже вроде раскосый сам стал, – братья, маньчжуры. Надежные. Не подведут.

Пашка села на кровать, плакала и утиралась занавеской.

…Изловили их: и Гриху, и хунхузов. Они успели перебить – застрелить и зарезать – всех жителей купеческого дома на Крестовоздвиженской улице; да ограбить не успели – мимо тащилась старуха с ведром мороженых омулей, увидела огни в ночном доме, услышала истошные крики – и так, с ведром омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала к будке, где дремал городовой. Толстяк, оглушительно свистя, побежал к дому, шашка била ему по ногам; он вытащил из кобуры револьвер и стрелял в воздух. Старуха присела возле омулей и ошалело гладила мертвых рыб по головам, по выпученным глазам.

Мертвыми омулями по комнатам валялись тела – в кроватях, на полу. Семьи иркутского купца Горенко из двенадцати человек больше не было. На подмогу городовому уже ехали в авто урядники. Свист перебудил полгорода. Гриху и хунхузов поймали в дверях; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибом мощного колеса, застрелили во дворе. Отстреливались, да повязали быстро.

На суде изворотливому Грихе удалось доказать: зачинщики – хунхузы, он тут сбоку припеку. Хунхузов – кого к стенке, кого в тюрьму, кого на каторгу; а Гриху – всего лишь на поселение в Якутскую губернию.

…Пашка впервые тряслась в поезде. Оглядывалась беспомощной мышью по сторонам. Стены качались. В окне мимо глаз летели длинные мертвые омули стылых рельсов. К ее широкому, круглому и жесткому, как неспелое яблоко, плечу привалился Бом, дремал. Через бельмо грязного стекла виделись станции, полустанки, разъезды.

Поезд, лязгнув всеми железными костями, встал; они с Грихой пересели в широкие сани, лошадь потрясла заиндевелой мордой, тронула, за ними в кошеве ехал конвой. Платок с кистями, яркий, белый с крупными розами, плохо согревал: мороз лютовал, в черно-синих небесах злорадно играли сполохи, скрещивали световые клинки.

Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снег чугунок. Вошли, промерзшие, снег отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила с Грихи овчинный тулуп, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала к лицу и заревела в вонючий мех.

– Что мы тут делать будем!

– Ничего. Погибать.

Мужчина сел на лавку, Пашка встала на колени и стянула с него валенки.

Часы с боем, на кухонном столе в ряд скалки лежат. Теплый еще дух, недавно люди отсюда съехали. Пашка отыскала в шкафу мешочек с мукой. Развязала завязку. В муке, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь от отвращения, просеяла муку через сито, вытряхнула с крыльца личинки, замесила тесто на воде. Гриха языком нащупал во рту катышек, плюнул на пол.

Топили долго. Выстывшая изба прогревалась тяжко, доски трещали. Увалились в кровать, высокую, как вмерзшая в речной лед пристань. Дрожали. Прижимались крепко. Холодными граблями рук Гриха когтил Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнул холодной слюной ей в лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куриным пометом.

– Что плюешься-то. Заплевался.

– Принеси водки. Она в кармане тулупа.

– Не пришлось стрелять. Как я их.

Пашка молчала и смекала: стрелять, значит, оружие при себе.

Гриха вытащил из кармана пистолет и поиграл им перед носом Пашки.

– Видал миндал?

Стрельнул вверх. В ночи раскатился сухой и резкий звук. Погас в оклеенных игрушечным инеем ветвях.

Пашка протянула руку.

– Дай мне.

– Тебе?

Округлил глаза, но пистолет передал. Пашка подняла оружие, прищурилась.

– Видишь то гнездо? Левее?

– Вижу. Ха-ха!

«Смеешься, гад, как бы не заплакал».

Выстрелила. Черный клубок гнезда, осыпая иней, падал медленно, важно. Застрял в ветвях возле самой земли.

Гриха выхватил у женщины пистолет. Блестел зубами.

– Ишь, стрелялка! Наша? Своя?

– Не ваша. И ничья. С отцом охотилась.

Мужчина крепко взял женщину под локоть. Локоть к боку прижал.

– Охотница, однако. Нам такие нужны.

Пошел быстро, крупно шагая, и она не отставала.

…Гриха Бом грабил, играл и убивал. Жили в комнатенке, в каменном двухэтажном доме напротив Крестовоздвиженского храма. Приходили люди: русские, казаки, гураны, китайцы. Однажды поздно вечером, на ночь глядя, заявилось человек десять – все раскосые, потные, смуглые, с черными и рыжими тощенькими бороденками. Будто вехотки к подбородкам приклеены. Гриха раскосых рассадил, долго с ними не толковал; раз, два и все решено.

– Прасковья! Чаю нам. Нет! Лучше водки.

Пашка вытащила из буфета прозрачную, зеленого, как ангарский лед, стекла четверть. Разлила по стаканам прозрачную пьяную белую кровь.

– Закусить чем? Селедка есть, картошка холодная.

– Тащи, мать.

«Мать, мать, а детей нет».

Раскосые выпили, съели всю селедку и картошку, разломали в крошки остатки ситного. Ушли.

– Кто это?

– Хунхузы.

– На что они тебе?

– Не твоего ума дело.

Пашка взъярилась.

– Я с тобой живу, и не моего!

От крика надвое треснуло стекло закопченной, как свиной окорок, керосиновой лампы.

Гриха, тяжко качнувшись, вылез из-за стола. Пашку облапил.

– Люблю, когда орешь. Взыгрывает во мне все. Волчица! Не вопи, будто рожаешь. На дело с ними иду. Хунхузы, – замасленно улыбнулся и тоже вроде раскосый сам стал, – братья, маньчжуры. Надежные. Не подведут.

Пашка села на кровать, плакала и утиралась занавеской.

…Изловили их: и Гриху, и хунхузов. Они успели перебить – застрелить и зарезать – всех жителей купеческого дома на Крестовоздвиженской улице; да ограбить не успели – мимо тащилась старуха с ведром мороженых омулей, увидела огни в ночном доме, услышала истошные крики – и так, с ведром омулей, задыхаясь, еле волоча ноги, и притопала к будке, где дремал городовой. Толстяк, оглушительно свистя, побежал к дому, шашка била ему по ногам; он вытащил из кобуры револьвер и стрелял в воздух. Старуха присела возле омулей и ошалело гладила мертвых рыб по головам, по выпученным глазам.

Мертвыми омулями по комнатам валялись тела – в кроватях, на полу. Семьи иркутского купца Горенко из двенадцати человек больше не было. На подмогу городовому уже ехали в авто урядники. Свист перебудил полгорода. Гриху и хунхузов поймали в дверях; одного хунхуза, что укрылся, скорчившись, за купеческой повозкой, за выгибом мощного колеса, застрелили во дворе. Отстреливались, да повязали быстро.

На суде изворотливому Грихе удалось доказать: зачинщики – хунхузы, он тут сбоку припеку. Хунхузов – кого к стенке, кого в тюрьму, кого на каторгу; а Гриху – всего лишь на поселение в Якутскую губернию.

…Пашка впервые тряслась в поезде. Оглядывалась беспомощной мышью по сторонам. Стены качались. В окне мимо глаз летели длинные мертвые омули стылых рельсов. К ее широкому, круглому и жесткому, как неспелое яблоко, плечу привалился Бом, дремал. Через бельмо грязного стекла виделись станции, полустанки, разъезды.

Поезд, лязгнув всеми железными костями, встал; они с Грихой пересели в широкие сани, лошадь потрясла заиндевелой мордой, тронула, за ними в кошеве ехал конвой. Платок с кистями, яркий, белый с крупными розами, плохо согревал: мороз лютовал, в черно-синих небесах злорадно играли сполохи, скрещивали световые клинки.

Чернобревенная, низкая изба, словно перевернутый, брошенный на снег чугунок. Вошли, промерзшие, снег отряхнули; Пашка, кряхтя, стащила с Грихи овчинный тулуп, вывернула его путаными кудрями наружу, прижала к лицу и заревела в вонючий мех.

– Что мы тут делать будем!

– Ничего. Погибать.

Мужчина сел на лавку, Пашка встала на колени и стянула с него валенки.

Часы с боем, на кухонном столе в ряд скалки лежат. Теплый еще дух, недавно люди отсюда съехали. Пашка отыскала в шкафу мешочек с мукой. Развязала завязку. В муке, веселясь, ползали черви. Она, жмурясь от отвращения, просеяла муку через сито, вытряхнула с крыльца личинки, замесила тесто на воде. Гриха языком нащупал во рту катышек, плюнул на пол.

Топили долго. Выстывшая изба прогревалась тяжко, доски трещали. Увалились в кровать, высокую, как вмерзшая в речной лед пристань. Дрожали. Прижимались крепко. Холодными граблями рук Гриха когтил Пашкину рубаху. Пока возился, сердце умерло. Плюнул холодной слюной ей в лицо. Она вытерла щеку о подушку, пахнущую куриным пометом.

– Что плюешься-то. Заплевался.

– Принеси водки. Она в кармане тулупа.