По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

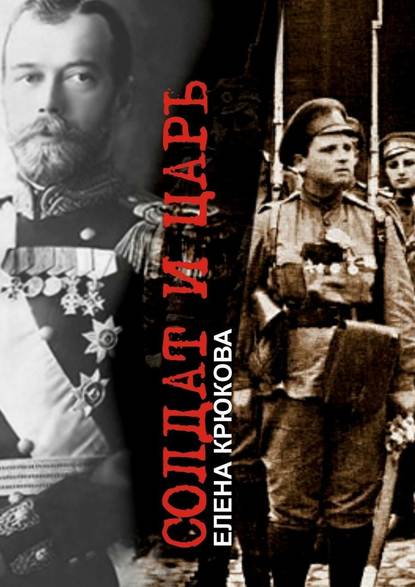

Солдат и Царь. Два тома в одной книге

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Я!

Встала, и даже не шаталась. Стояла, широко расставив босые ноги, в нижнем мужском белье.

– Что творите тут?!

Она крикнула лишь одно слово унтер-офицеру.

– Отбилась!

В звенящей тишине все слышали, как отчетливо выговаривает Черевицын каждый слог.

– Я ничего! Не скажу начальству! Завтра занятия, как обычно! Поняли?! Спать!

Дверь закрыл неплотно. Из-под двери сочился, полз по полу золотой червяк раздавленного света.

Пашка отшагнула назад и повалилась на койку. Лежала, глядела в потолок.

Слышала, слушала, как вокруг нее к потолку поднимаются чужие шепоты, хрипы, ворчанья. Она зачем… чуть что… будет нам… бабы, што ль, не видал… кулак тяжелый… боец?.. она боец?.. ты боец?.. ни разу больше… подлые вы… а ты лучше… ее теперь… завтра рано подымут… как обычно… разоспишься на печке у мамки… рожу расквасила… а не просят, не лезь… кто бы знал… соломы бы… подстелил… тихо… храпит уже?..

Пашка и правда уже спала, не накрываясь; разбросав руки; и одна рука тяжело свешивалась с кровати, и кровь наполняла кончики разбитых пальцев, туго и больно стучала в них, прося выхода. Из-под губы на подушку сочилась сукровица. Солдат, что первым лапал ее, поправил под ее головой подушку. Потом стащил со своей койки верблюжье казарменное тощее одеяло и осторожно закрыл ее, эту полоумную, сильную как медведица, странную бабу.

…время проехало черным паровозом, и уже рота защищала ее, будто бы она была малый цыпленок или пушистый гусенок, и не давала ей делать того, чего бабе нельзя; и дивилась на ее владение винтовкой, на то, как она ловко и зло, что тебе хороший мужик, брала препятствия; как не боялась стрелять; как не боялась глядеть тебе в лицо.

Она всегда глядела солдатам прямо в лицо. Такая уж у нее была привычка.

Битая, она хорошо и крепко била. Гнутая, она ни перед кем не гнулась.

Ее в роте так и звали: наша Пашка! – и больше никак; она сама так поставила дело; а зима шла, то ковыляла, то бежала, рассыпая пули звезд, по синим жестяным сугробам в серых, величиной с солдатские сапоги, катанках, и обреченно дымили пуще самокруток над инистыми крышами краснокирпичные трубы, и Пашка смотрела бешеной зиме в спину и думала: беги, зима, беги, а вот твой февраль.

И февраль принес ей и всем другим приказ: пятнадцатый резервный батальон отправить на фронт.

…офицеры говорили ей мягко, настойчиво: рядовой Бочарова, езжайте вместе с нами, в штабном вагоне! там вам будет удобно! как у Христа за пазухой, поедете! – но она трясла головой, и можно было подумать: она или глухая, или припадочная.

До самого Молодечно Пашка ехала вместе со всеми, со всеми солдатами своей родной роты, в теплушке, и вместе со всеми мерзла, и вместе со всеми ела, и вместе со всеми пила, и вместе со всеми ругалась и хохотала, и вместе со всеми молилась.

И только глухою ночью, под жесткий стук неотвратимых колес, подложив под жесткую скулу жесткую ладонь, плакала она – одна.

* * *

…И Михаилу тоже снились сны.

Жизнь снилась; а вдруг она и вправду вся – до капли, до куриной косточки – приснилась?

…Сизые леса сбегали с гор вниз, к слоистой, светящейся воде. У берега вода прозрачная, чуть желтоватая, как спитой чай. Волга. Волженька.

«Волженька», – шептал маленький Минька, лежа на животе на песке, перебирая камни и ракушки. Рядом валялся рыбий скелет. Мертвая рыбья морда смеялась. Минька трогал длинные белые иглы призрачных, подводных ребер.

Его никто в Новом Буяне и не кликал – Минька; все звали – Рыжий.

Рыжий, айда на реку! Рыжий, ты зачем у отца долото стащил?! Рыжий, эй, признавайся, – ты часовенку поджег?!

…Никто на селе не знал, как на самом деле Мишка родился. Баба Лямина мучилась четверо суток. Весь язык себе искусала, все пальцы. Схватки все нагнетали внутри боль, а лонные кости не расходились. На пятые сутки Ефим Лямин быстро, нервно перекрестился на икону Пантелеймона целителя, выхватил из ножен саблю, с которой воевал в геройских войсках генерала Скобелева под Шипкой, подошел к жениному ложу, – там возвышался огромный, шевелящийся, стонущий женский сугроб. Рядом навытяжку стояла старшая дочь, Софья, наготове держала толстую швейную иголку со вздетой суровой ниткой.

Старая мать Ефима опустилась на колени перед роженицей. Бормотала молитвы и постоянно, мелко крестила блестящее, страшное, потное лицо снохи.

Молния сабли ударила между людских лиц. Из разреза обильно потекла слишком яркая кровь. Простыня и перина мгновенно пропитались алым. Бабьи потроха шевелились, мерцали, кровили, вспыхивали, и в этом шевелении выпукло просвечивала головка младенца и согнутые коленки. Ребенок лежал в утробе головою вверх, к желудку матери, ножками – к выходу из тьмы. Лезвие чуть задело нежную кожицу.

Все кровоточило, плыло, билось, уплывало. Ефим чуял – разум теряет. Бросил саблю, она брякнулась о половицу и зашибла хвост толстому рыжему коту. Баба закатила белки. Свекровь уже вынимала руками, темными и корявыми, как корни старого степного осокоря, из кровавой ямы материного живота крошечное тельце, и шевелились, вздрагивая и сгибаясь, червяки-ноги, ящерицы-руки. Софья портновскими громадными ножницами обрезала пуповину.

Ефим закричал дико:

– Шей! Живо!

Софья втыкала в окровавленную, скользкую кожу иглу, никак не могла проткнуть, ревела, рот кусала.

Ефим стоял, обхватив руками лысеющую голову. Красный червячок на коленях у старухи корчился. Старая мать сидела на полу, расставив ноги, ниткой заматывала ало-лиловый кровоточащий отросток. Дочь тянула вверх нить, игла дырявила родную плоть. Рана закрывалась жутким, бугристым швом. Софья затянула узел и перегрызла нить. Шарахнулась к буфету. Вытащила четверть. Еле подняла стеклянную зеленую тяжесть: на дне, сонно, бредово отсвечивая лунным зеркалом, плескался спирт.

Ефим подставил горсть. Софья плеснула. Ефим склонился, пыхтя, над улетевшей далеко женой, разжал руки. Спирт вылился на свежий шов, обжигая дикую рану, смывая кровь жестоким прозрачным огнем. Родильница не двинулась.

Так и лежала, запрокинув голову, и подушка медленно, бесконечно валилась на пол, все валилась и валилась.

…Ефим Михайлыч Лямин отменно избы рубил. Срубы его стояли намертво, несгибаемо, как солдаты на взятой высоте, – не расстрелять, не растащить по бревну, только сжечь. Огонь, он все возьмет. Ефим учил мальчишку Миньку плотницкому делу. «И сам Христос-от, – дул, плевал на руки, на красные вспухшие горошины мозолей, – плотником был, смекай!» Минька вертел топор в руке, блеск лезвия резко бил по глазам, Минька щурился, точь-в-точь повторял движенья батьки.

В десять Мишкиных лет они оба, отец и сын, от греха, чтобы поп не подал в суд за сожженную ребятней часовню, наново срубили ее из пахучей, нежной липы, и Мишка сам залезал на купол, обхватив его ногами, как бока быка, укрепляя золоченый стальной крест.

Ефим после смерти жены и матери поднимал двоих детей один. К нему приводили невест – он отворачивался, будто от поганой кучи, выходил на крыльцо, раскуривал трубку, сердито пыхал ею. Мишка возникал за спиной тенью. Солнце садилось за Волгу. Отец любил глядеть на закаты и Мишку к этому созерцанью приохотил.

Так стояли оба, Мишка дышал отцовым табаком, раздувал ноздри. Мишке однажды скупо рассказали, как отец извлек его на свет Божий, и он, ложась спать, осторожно щупал странный узкий белый шрам, стрелой летящий через грудь – по ребрам – к паху: след отцовой сабли.

Саблю ту батька держал в сундуке, а сундук запирал на ключ, а ключ носил на черном гайтане вместе с нательным тяжелым крестом, медной птичьей лапой прожигавшим когда-то бравую, нынче впалую мужицкую грудь.

…Пошевеливались жуками и стрекозами, нежно вздрагивали над Волгой звезды. Сама Волга чудилась чудовищной розовой рыбой, хвост терялся в дальнем мареве, темная башка с радужными щеками и выпученным лунным глазом вставала торчмя, плыла в небеса. На том берегу рыбаки закидывали сети, жгли костры. Красные угли кострищ тлели внутри ночной печи, белая полоса кварцевого песка горела во тьме серебряной царской шашкой. Распорядок мира был незыблем; его мог расшевелить лишь грозовой ветер. Мишка нюхал воздух. Ясное небо изливало полночную ласку, но Мишка, как зверь, чуял сырой холодный сиверко из-за гребня Жигулей. Гроза шла с востока. Ворочалась черным медведем в надоевшей за зиму берлоге.

Часы сложились в минуты, минуты сжались, как пальцы в кулак. Время сошлось в одну точку, и из нее ударила первая ярко-розовая молния. Она отвесно, саблей, протыкающей врага, вошла в черную зеркальную поверхность реки. Громыхнуло над головой, и Мишка со страху присел: небо раскололось, и череп его раскололся. Тучи вили черную бешеную шерсть. Молнии уже метались, били куда хотели – и в воду, и по берегам. На острове посередь Волги загорелся огромный осокорь. Факелом пылал. Огонь отражался в воде, и вода колыхалась, как геенна огненная, – черная, адская, золотая. Кто-то страшно далеко, как с того света, кричал с того берега – то ли на помощь, то ли окликал опрометчиво уплывшего на лодке наперерез грозе друга. Гром перекатывал булыжники над крышей ляминской избы, а они оба, отец и сын, стояли под навесом крыльца, глядели, как косо, сплошной серебряной стеной, хлещет ливень, заслоняя звезды, берега и деревья. Вода в Волге пучилась и вздувалась.

– Не завидую, – бросил Мишка, – рыбакам сейчас… Муторно им…

Ефим выколотил трубку о перила крыльца и омочил руку в потоках ливня.

– Вот так и мы, – непонятно сказал, мрачно, – вот так и мы же…

Мишка не стал допытываться. Вдруг хрипло, пьяно, юно захохотал. Веселье же! Хляби небесные отворились!

– Вот землица хлебнет! Возжаждала! Пить же хочет!

Отец молчал, тискал черную, вишневого дерева трубку в желтых кривых пальцах.

…После грозы, на самом рассвете, отец и сын направились к берегу. Ноги по щиколотку вязли в сыром сером песке.

Встала, и даже не шаталась. Стояла, широко расставив босые ноги, в нижнем мужском белье.

– Что творите тут?!

Она крикнула лишь одно слово унтер-офицеру.

– Отбилась!

В звенящей тишине все слышали, как отчетливо выговаривает Черевицын каждый слог.

– Я ничего! Не скажу начальству! Завтра занятия, как обычно! Поняли?! Спать!

Дверь закрыл неплотно. Из-под двери сочился, полз по полу золотой червяк раздавленного света.

Пашка отшагнула назад и повалилась на койку. Лежала, глядела в потолок.

Слышала, слушала, как вокруг нее к потолку поднимаются чужие шепоты, хрипы, ворчанья. Она зачем… чуть что… будет нам… бабы, што ль, не видал… кулак тяжелый… боец?.. она боец?.. ты боец?.. ни разу больше… подлые вы… а ты лучше… ее теперь… завтра рано подымут… как обычно… разоспишься на печке у мамки… рожу расквасила… а не просят, не лезь… кто бы знал… соломы бы… подстелил… тихо… храпит уже?..

Пашка и правда уже спала, не накрываясь; разбросав руки; и одна рука тяжело свешивалась с кровати, и кровь наполняла кончики разбитых пальцев, туго и больно стучала в них, прося выхода. Из-под губы на подушку сочилась сукровица. Солдат, что первым лапал ее, поправил под ее головой подушку. Потом стащил со своей койки верблюжье казарменное тощее одеяло и осторожно закрыл ее, эту полоумную, сильную как медведица, странную бабу.

…время проехало черным паровозом, и уже рота защищала ее, будто бы она была малый цыпленок или пушистый гусенок, и не давала ей делать того, чего бабе нельзя; и дивилась на ее владение винтовкой, на то, как она ловко и зло, что тебе хороший мужик, брала препятствия; как не боялась стрелять; как не боялась глядеть тебе в лицо.

Она всегда глядела солдатам прямо в лицо. Такая уж у нее была привычка.

Битая, она хорошо и крепко била. Гнутая, она ни перед кем не гнулась.

Ее в роте так и звали: наша Пашка! – и больше никак; она сама так поставила дело; а зима шла, то ковыляла, то бежала, рассыпая пули звезд, по синим жестяным сугробам в серых, величиной с солдатские сапоги, катанках, и обреченно дымили пуще самокруток над инистыми крышами краснокирпичные трубы, и Пашка смотрела бешеной зиме в спину и думала: беги, зима, беги, а вот твой февраль.

И февраль принес ей и всем другим приказ: пятнадцатый резервный батальон отправить на фронт.

…офицеры говорили ей мягко, настойчиво: рядовой Бочарова, езжайте вместе с нами, в штабном вагоне! там вам будет удобно! как у Христа за пазухой, поедете! – но она трясла головой, и можно было подумать: она или глухая, или припадочная.

До самого Молодечно Пашка ехала вместе со всеми, со всеми солдатами своей родной роты, в теплушке, и вместе со всеми мерзла, и вместе со всеми ела, и вместе со всеми пила, и вместе со всеми ругалась и хохотала, и вместе со всеми молилась.

И только глухою ночью, под жесткий стук неотвратимых колес, подложив под жесткую скулу жесткую ладонь, плакала она – одна.

* * *

…И Михаилу тоже снились сны.

Жизнь снилась; а вдруг она и вправду вся – до капли, до куриной косточки – приснилась?

…Сизые леса сбегали с гор вниз, к слоистой, светящейся воде. У берега вода прозрачная, чуть желтоватая, как спитой чай. Волга. Волженька.

«Волженька», – шептал маленький Минька, лежа на животе на песке, перебирая камни и ракушки. Рядом валялся рыбий скелет. Мертвая рыбья морда смеялась. Минька трогал длинные белые иглы призрачных, подводных ребер.

Его никто в Новом Буяне и не кликал – Минька; все звали – Рыжий.

Рыжий, айда на реку! Рыжий, ты зачем у отца долото стащил?! Рыжий, эй, признавайся, – ты часовенку поджег?!

…Никто на селе не знал, как на самом деле Мишка родился. Баба Лямина мучилась четверо суток. Весь язык себе искусала, все пальцы. Схватки все нагнетали внутри боль, а лонные кости не расходились. На пятые сутки Ефим Лямин быстро, нервно перекрестился на икону Пантелеймона целителя, выхватил из ножен саблю, с которой воевал в геройских войсках генерала Скобелева под Шипкой, подошел к жениному ложу, – там возвышался огромный, шевелящийся, стонущий женский сугроб. Рядом навытяжку стояла старшая дочь, Софья, наготове держала толстую швейную иголку со вздетой суровой ниткой.

Старая мать Ефима опустилась на колени перед роженицей. Бормотала молитвы и постоянно, мелко крестила блестящее, страшное, потное лицо снохи.

Молния сабли ударила между людских лиц. Из разреза обильно потекла слишком яркая кровь. Простыня и перина мгновенно пропитались алым. Бабьи потроха шевелились, мерцали, кровили, вспыхивали, и в этом шевелении выпукло просвечивала головка младенца и согнутые коленки. Ребенок лежал в утробе головою вверх, к желудку матери, ножками – к выходу из тьмы. Лезвие чуть задело нежную кожицу.

Все кровоточило, плыло, билось, уплывало. Ефим чуял – разум теряет. Бросил саблю, она брякнулась о половицу и зашибла хвост толстому рыжему коту. Баба закатила белки. Свекровь уже вынимала руками, темными и корявыми, как корни старого степного осокоря, из кровавой ямы материного живота крошечное тельце, и шевелились, вздрагивая и сгибаясь, червяки-ноги, ящерицы-руки. Софья портновскими громадными ножницами обрезала пуповину.

Ефим закричал дико:

– Шей! Живо!

Софья втыкала в окровавленную, скользкую кожу иглу, никак не могла проткнуть, ревела, рот кусала.

Ефим стоял, обхватив руками лысеющую голову. Красный червячок на коленях у старухи корчился. Старая мать сидела на полу, расставив ноги, ниткой заматывала ало-лиловый кровоточащий отросток. Дочь тянула вверх нить, игла дырявила родную плоть. Рана закрывалась жутким, бугристым швом. Софья затянула узел и перегрызла нить. Шарахнулась к буфету. Вытащила четверть. Еле подняла стеклянную зеленую тяжесть: на дне, сонно, бредово отсвечивая лунным зеркалом, плескался спирт.

Ефим подставил горсть. Софья плеснула. Ефим склонился, пыхтя, над улетевшей далеко женой, разжал руки. Спирт вылился на свежий шов, обжигая дикую рану, смывая кровь жестоким прозрачным огнем. Родильница не двинулась.

Так и лежала, запрокинув голову, и подушка медленно, бесконечно валилась на пол, все валилась и валилась.

…Ефим Михайлыч Лямин отменно избы рубил. Срубы его стояли намертво, несгибаемо, как солдаты на взятой высоте, – не расстрелять, не растащить по бревну, только сжечь. Огонь, он все возьмет. Ефим учил мальчишку Миньку плотницкому делу. «И сам Христос-от, – дул, плевал на руки, на красные вспухшие горошины мозолей, – плотником был, смекай!» Минька вертел топор в руке, блеск лезвия резко бил по глазам, Минька щурился, точь-в-точь повторял движенья батьки.

В десять Мишкиных лет они оба, отец и сын, от греха, чтобы поп не подал в суд за сожженную ребятней часовню, наново срубили ее из пахучей, нежной липы, и Мишка сам залезал на купол, обхватив его ногами, как бока быка, укрепляя золоченый стальной крест.

Ефим после смерти жены и матери поднимал двоих детей один. К нему приводили невест – он отворачивался, будто от поганой кучи, выходил на крыльцо, раскуривал трубку, сердито пыхал ею. Мишка возникал за спиной тенью. Солнце садилось за Волгу. Отец любил глядеть на закаты и Мишку к этому созерцанью приохотил.

Так стояли оба, Мишка дышал отцовым табаком, раздувал ноздри. Мишке однажды скупо рассказали, как отец извлек его на свет Божий, и он, ложась спать, осторожно щупал странный узкий белый шрам, стрелой летящий через грудь – по ребрам – к паху: след отцовой сабли.

Саблю ту батька держал в сундуке, а сундук запирал на ключ, а ключ носил на черном гайтане вместе с нательным тяжелым крестом, медной птичьей лапой прожигавшим когда-то бравую, нынче впалую мужицкую грудь.

…Пошевеливались жуками и стрекозами, нежно вздрагивали над Волгой звезды. Сама Волга чудилась чудовищной розовой рыбой, хвост терялся в дальнем мареве, темная башка с радужными щеками и выпученным лунным глазом вставала торчмя, плыла в небеса. На том берегу рыбаки закидывали сети, жгли костры. Красные угли кострищ тлели внутри ночной печи, белая полоса кварцевого песка горела во тьме серебряной царской шашкой. Распорядок мира был незыблем; его мог расшевелить лишь грозовой ветер. Мишка нюхал воздух. Ясное небо изливало полночную ласку, но Мишка, как зверь, чуял сырой холодный сиверко из-за гребня Жигулей. Гроза шла с востока. Ворочалась черным медведем в надоевшей за зиму берлоге.

Часы сложились в минуты, минуты сжались, как пальцы в кулак. Время сошлось в одну точку, и из нее ударила первая ярко-розовая молния. Она отвесно, саблей, протыкающей врага, вошла в черную зеркальную поверхность реки. Громыхнуло над головой, и Мишка со страху присел: небо раскололось, и череп его раскололся. Тучи вили черную бешеную шерсть. Молнии уже метались, били куда хотели – и в воду, и по берегам. На острове посередь Волги загорелся огромный осокорь. Факелом пылал. Огонь отражался в воде, и вода колыхалась, как геенна огненная, – черная, адская, золотая. Кто-то страшно далеко, как с того света, кричал с того берега – то ли на помощь, то ли окликал опрометчиво уплывшего на лодке наперерез грозе друга. Гром перекатывал булыжники над крышей ляминской избы, а они оба, отец и сын, стояли под навесом крыльца, глядели, как косо, сплошной серебряной стеной, хлещет ливень, заслоняя звезды, берега и деревья. Вода в Волге пучилась и вздувалась.

– Не завидую, – бросил Мишка, – рыбакам сейчас… Муторно им…

Ефим выколотил трубку о перила крыльца и омочил руку в потоках ливня.

– Вот так и мы, – непонятно сказал, мрачно, – вот так и мы же…

Мишка не стал допытываться. Вдруг хрипло, пьяно, юно захохотал. Веселье же! Хляби небесные отворились!

– Вот землица хлебнет! Возжаждала! Пить же хочет!

Отец молчал, тискал черную, вишневого дерева трубку в желтых кривых пальцах.

…После грозы, на самом рассвете, отец и сын направились к берегу. Ноги по щиколотку вязли в сыром сером песке.