По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

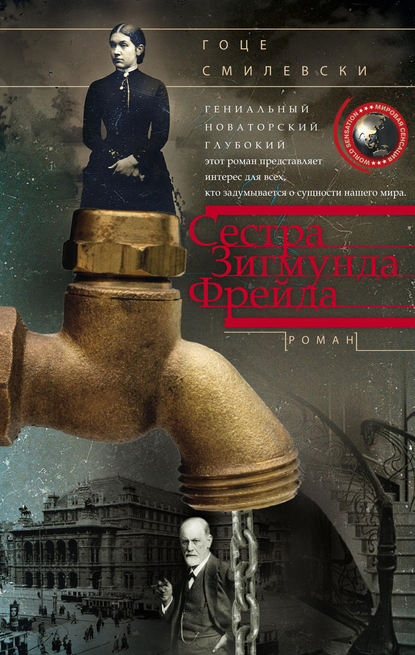

Сестра Зигмунда Фрейда

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Тебе повезло, что ты приехала сюда летом, помаленьку привыкнешь. Когда я первый раз так мылась, на улице все было покрыто льдом, – заметила Отла.

Вошли молодые люди, которые до этого таскали корыта и котлы, и все унесли. Только тогда я заметила, что Паулина все это время просидела на своей кровати. Я села рядом. Она узнала меня по дыханию и произнесла:

– Я осталась немытой.

Отла вышла из барака и вернулась, только когда большинство из нас заснули. Она легла на кровать, и я тихо спросила:

– Сколько мы здесь пробудем?

– Чем дольше, тем лучше. Это не настоящий лагерь, всего лишь перевалочный, попутная станция. Отсюда время от времени отправляются поезда и везут тысячи людей в другие лагеря. Там все по-другому. Работа более тяжелая, тяжелая до смерти. Так говорят те, кому удалось что-то узнать о тех местах. Говорят, будто людей заводят в помещения, где, как их убеждают, они могут принять душ. И там действительно есть душ, но только как декорация. А затем туда пускают отравляющий газ, и все задыхаются. Рассказывают и другие ужасы, но лучше тебе о них не знать… Поэтому хорошо бы мы остались здесь подольше. Пока зло не угомонится. А потом мы отправимся домой. – Она закрыла глаза. Так, с закрытыми глазами, произнесла: – Не говори другим то, что услышала от меня. Здесь и так достаточно страданий. Не нужно было и тебе рассказывать. – Она немного помолчала, потом вымолвила: – Спокойной ночи, – и отвернулась.

Спокойной ночи… Я долго вертелась в постели, размышляя о том, что услышала от Отлы.

Утром после завтрака я пошла к баракам, где жили беременные. На одной из скамеек сидели Лина и Ева, с которыми мы с Отлой познакомились вчера, и еще две женщины. Я села поодаль, и когда, через некоторое время, Лина и обе незнакомки ушли в барак, Ева подошла ко мне и спросила, может ли сесть со мной. Мы разговорились, стали расспрашивать друг друга о том, откуда приехали. Она рассказала, что родилась в Праге, ее отец был торговцем, а мать работала в центре защиты прав трудящихся. Сразу после окончания гимназии она влюбилась в своего сверстника, через несколько лет они поженились. Лина была беременна, когда она и ее муж получили уведомление о переселении.

– Иногда лучшее случается в самые тяжелые времена, – произнесла она и посмотрела на свой живот. – Нас сюда привезли зимой одними из первых.

Мне досталась легкая работа – на кухне. Меня не заставляли тяжело трудиться, как других, я не голодала. И днем, по крайней мере, была в тепле, рядом с печью. Кроме как на кухне, где есть печь для готовки, согреться больше негде. По вечерам я боялась замерзнуть, боялась, что мой ребенок замерзнет. Муж отдал мне свое одеяло, но и оно не спасало. По ночам я клала руки на живот и согревала дитя. Потом наступила весна. Я отсчитывала время не по датам и годам, а по тому, на каком я месяце. Прошло тридцать девять недель. Уже недолго осталось. – Она положила руки на живот. – Несколько дней назад моего мужа и еще сотню людей отправили в другой лагерь. – Она убрала одну руку с живота и провела ею сначала по одной, потом по другой щеке, вытирая их. – Перед отъездом сказали, что там им будет лучше.

– Я уверена, им там лучше, – ответила я.

Вернувшись в наш барак, я сразу же отправилась в столовую на обед. Отлы там не было. Я торопливо съела свой суп из чечевицы и пошла в спальню. Отла в одиночестве сидела на своей кровати и собирала чемодан. Она положила часть своей одежды на мою постель и сказала:

– Это мне больше не понадобится, а я знаю, что ты приехала без ничего.

Я поблагодарила ее и спросила:

– Ты уезжаешь?

– Да. В другой лагерь отправляют целый вагон детей. Солдаты искали кого-нибудь из взрослых, чтобы сопровождать их. Я вызвалась. – Она взяла мою руку. – Я сказала детям, что везу их в путешествие.

Она обняла меня, взяла свой чемодан и вышла. Мне вспомнился ее рассказ об умерщвлении людей. Я представила, как Отла едет вместе с детьми в товарном поезде и рассказывает им, сбившимся в кучу в темноте вагона, о путешествии, которое их ждет, обещает, что они увидят море, будут играть в песке и купаться.

– А я не умею плавать, – жалуется ребенок.

– Научишься, – утешает его Отла.

Я представила, как их высаживают, приводят в незнакомое помещение и приказывают раздеться. Я почти слышала, как Отла сказала детям, что сначала они должны помыться, и каждому советовала внимательно следить за тем, где он оставляет одежду, потому что после душа нужно будет одеться очень быстро и поскорее бежать на пляж. Я мысленно наблюдала, как она стыдится своей наготы перед детьми, хотя человек вряд ли будет испытывать стыд, зная, что находится всего в нескольких шагах от смерти. И они делают эти несколько шагов – входят в помещение с душами. Они смотрят на эти души, она и дети. Они смеются – наконец-то они помоются теплой водой и ее будет вдоволь. Некоторые поднимают руки в ожидании струи. И тогда вместо воды из душа выпускают ядовитый газ. Отла смотрит на лица детей, смотрит, как их черты искривляются в судороге, смотрит, как эти лица зеленеют, смотрит, как открываются их рты, требуя воздуха, смотрит, как они падают на пол, падают один поверх другого, и сама чувствует слабость, чувствует, как задыхается, и проклинает собственное тело, которое оказалось достаточно сильным, чтобы бороться за жизнь, – она умрет последней, наблюдая за их смертью. Затем она наконец падает, падает на детские тела, смотрит, как закатываются их глаза, как изо рта у них течет кровь, а потом чувствует, как и у нее в груди что-то разрывается. Она закатывает глаза и испускает дух.

Весь оставшийся день я не покидала барак. Сидела на своей кровати, смотрела на пустую кровать Отлы, вертела в руках вещи, которые она мне оставила: несколько пар штанов, платье, юбку, две рубашки, чулки…

Через несколько дней Ева родила. Пока шли роды, я сидела на скамейке у барака. Меня впустили внутрь только после того, как ребенка помыли. Мне передали крохотное тельце – я держала дочурку Евы и радовалась, поглядывая то на малышку, то на ее мать, в изнеможении лежавшую на кровати.

– Я не знаю, как ее назвать, – сказала Ева. – Мы с мужем никогда не думали об имени для ребенка, только хотели, чтобы он родился живым и здоровым. Если бы я сейчас могла сказать ему… – Она расплакалась. Успокоившись, попросила меня дать малышке имя.

– Амалия, – выбрала я.

– Амалия, – повторила Ева.

Каждый день я ходила в барак беременных и рожениц. Садилась на кровать рядом с Евой и наблюдала за новой жизнью. Новая жизнь дышала, смотрела, жмурилась, плакала, спала, сосала молоко. Ева делилась со мной своими надеждами вновь встретиться с мужем, а я ее слушала.

Однажды утром я сообщила Еве, что всех из нашего барака отправляют в другой лагерь.

– Обещай мне, – попросила она, – обещай мне, что попытаешься найти там моего мужа. Павел Поппер. Прошу тебя, запомни его имя – Павел Поппер.

– Павел Поппер, – повторила я.

– Обещай мне, что там, в том лагере, ты его поищешь. И если найдешь, скажи ему, что он стал отцом. Скажи, что его дочь зовут Амалия. Скажи, что с ней и со мной все хорошо. И что однажды мы снова встретимся. Обещай мне.

– Обещаю, – ответила я.

Мне надо было идти. Я поднялась, поцеловала Еву в лоб, Амалию – в макушку и положила руку на сердце – под бюстгальтер на левую грудь.

– Я ничего тебе не подарила на рождение дочки.

Мне нечего подарить. И вот только вспомнила… – сказала я и из левой чашечки бюстгальтера вытащила чепчик. – Этот чепчик я купила много лет назад. Он старше тебя. – Я улыбнулась. Улыбнулась и Ева. – Посмотри на него – уже почти истлел. Я не знала, зачем взяла его с собой, но теперь знаю. Может быть, зимой он пригодится Амалии.

Ева взяла мою руку и поцеловала ее.

Глядя на ладонь, на которой остался невидимый след от поцелуя Евы, я медленно повернулась к выходу из барака. Дойдя до двери, я открыла ее, обернулась и увидела, как Ева кормит Амалию. Я смотрела на них, и эта картина вызвала во мне страх и надежду. Я наблюдала за Евой и Амалией, будто через них хотела заглянуть в прошлое, увидеть длинную череду матерей и дочерей, не только тех матерей и дочерей, чья кровь текла в их жилах, но всех матерей и дочерей с начала существования человечества и до сего мгновения… А потом я повернулась и ушла.

Оставшийся день я провела в постели. Время от времени я приподнимала простыню над головой и смотрела на белое полотняное небо.

На следующий день нас посадили в товарный поезд, и наше путешествие началось.

Тесно прижавшись друг к другу, мы сидели на полу в темном вагоне, в котором раньше перевозили скот – здесь до сих пор воняло животными. Рядом со мной были Паулина, Роза и Марие. Ехали долго.

Стояла ночь, когда нас вытолкали на улицу. Рассадили по грузовикам, и через несколько минут мы уже были на месте – перед входом в здание, погруженное во мрак.

Женщина в форме сказала, что перед тем, как нас разместят, нужно помыться. И добавила: прежде чем пройти в следующее помещение, мы должны раздеться и запомнить, где чья одежда. Раздевались мы медленно. Я сняла бюстгальтер, и из него выпала пожелтевшая фотография, на которой были изображены мы – сестры Фрейд, наши братья и родители.

Нам приказали подойти к двери. Мы вошли в темное помещение. Дверь за нами закрылась. Тут же послышалось шипение. Я почувствовала горький запах. Чьи-то пальцы сжали мою руку. Я знала, что это Паулина. Знала, что в то мгновение на ее лице застыла та улыбка, которая у некоторых слепцов не исчезает никогда, даже если они кривятся от ужаса и смертельного страха. Кто-то рыдал, кто-то молился. Моя смерть приближалась, смерть стояла передо мной, и я закрыла глаза.

Старуха закрывает глаза перед смертью, и вместо тени страха ее преследуют три воспоминания: в то время, когда для нее еще не все вещи в мире обрели имена, какой-то мальчик подал ей острый предмет и сказал: «Нож»; в то время, когда она еще верила в сказки, чей-то голос шептал ей о птице, которая клювом раздирает себе грудь и вырывает сердце; в то время, когда прикосновения значили для нее больше, чем слова, чья-то рука приблизилась к ее лицу и нежно покатала яблоко по щеке. Этот мальчик из прошлого, который ласкал ее яблоком, нашептывал сказку и подавал нож, – ее брат Зигмунд. Старуха, которая закрывает глаза перед смертью, – это я, Адольфина Фрейд.

Много раз я мысленно пыталась вернуться назад во времени, силилась вспомнить, как лежу в колыбели, а надо мной склоняется какая-то женщина и берет меня на руки, оголяет грудь, подносит меня к ней и дает сосать. Я пыталась вспомнить запах и теплоту тела этой женщины, прикосновение ее соска к моим губам, плавные движения, совершаемые язычком, маленьким ртом и челюстью для того, чтобы выцедить пищу из груди, вкус молока и булькающий звук глотания. Женщину, которая кормит меня в этом потерянном воспоминании, зовут Амалия.

Она родилась на окраине Австро-Венгерской империи, в селе Броди, в 1835 году. Еще до того, как Амалия научилась читать, ее отец, мать, она и братья переселились в столицу империи, прославившуюся монументальностью новых строений и непринужденной строгостью вальса. Но перед ними предстал совсем другой город: Вена эмигрантов, Вена, по чьим грязным улочкам бегали промерзшие ноги подмастерьев, Вена, которую пропитывал смрад кожевен, Вена, которую окутывали лохмотья с тел бездомных, Вена, где попрошайки протягивали руки ладонями вверх. В этом городе на улице Фердинанда отец Амалии, Якоб Натансон, открыл небольшой магазинчик тканей. Одним летним днем – Амалии тогда было двадцать лет, – отец позвал ее в магазин и представил высокому человеку с бородой, стоящему возле полок с тканями. Потом он повернулся к ней и сказал:

– Этот человек будет твоим мужем.

Незнакомца, стоящего перед Амалией, звали Якоб Фрейд. Он был вдовцом, на год старше отца и вдвое старше ее самой. Жил в городке Фрейбург в Моравии, торговал тканями и раз в месяц приезжал в Вену, чтобы перепродать шерсть Якобу Натансону. В этот месяц, только что став дедом, Якоб Фрейд посватался к дочери Якоба Натансона, даже не зная ее. Амалия выслушала приказ отца и через несколько недель уехала вместе с Якобом Фрейдом во Фрейбург. Они жили в комнате над магазином кованых изделий на самой длинной улице городка. Там, на Шлоссергассе, сто семнадцать, 6 мая 1856 года у них родился сын Зигмунд, в следующем году родился Юлиус, который прожил всего шесть месяцев, а еще годом позже на свет появилась Анна. Торговля шерстью во Фрейбурге приносила все меньше дохода, и когда Якоб Натансон узнал, что Якоб Фрейд вынужден занимать денег, чтобы прокормить семью, он предложил зятю сотрудничество.

Одним мартовским утром Якоб и Амалия Фрейд вместе с детьми прибыли в Вену и поселились в небольшой квартире на Пфеффергассе; воздух в ней был спертым, пахло плесенью и пылью. Потом они переезжали с одной квартиры в другую, с одной улицы на другую – с Вайсгарберштрассе на Пилерсдорфгассе, с Пилерсдорфгассе на Пферрергассе, с Пферрергассе на Глоккенгассе, с Глоккенгассе на Пацманитенгассе, все в Леопольдштадт, еврейском квартале, и каждый дом источал запах плесени, тел и вещей людей, живших в нем раньше; запах, который неизменно напоминал нам о том, что мы недолго проживем в этих стенах. А Якоб и Амалия Фрейд пытались перебить этот запах ароматом трав, красного перца, табака, тмина, ванили, корицы, розмарина. Среди этих ароматов была зачата и родилась в 1860 году Роза, годом позже Марие, еще через год появилась я, затем, через два года, Паулина и, наконец, еще через два года Александр.

Я была болезненным ребенком и большую часть детских впечатлений получила лежа в постели. Помню спазмы в желудке и как меня рвало из-за этого, помню, как отекала шея и я с трудом сглатывала, помню боль в груди, не дававшую мне свободно дышать, зуд в руках и ногах, звон в ушах, жар в теле, который держал меня в оковах полудремы. Перед глазами постоянно колыхалась завеса белесого тумана; в ней я чаще всего видела свою мать и брата Зигмунда. Помню, как мама клала мне на лоб холодное полотенце, как освобождала меня от одежды, влажной от пота, и затем одевала в шерсть; помню, как брат подходил к моей кровати и давал мне ложечку меда или яблоко, которым сначала гладил мою щеку и потом подносил к губам. Я отворачивалась и говорила, что не могу откусить, а он спрашивал, хочу ли я, чтобы он откусил за меня. Я отвечала, что не могу жевать, а он спрашивал, хочу ли я, чтобы он и прожевал за меня. Я кивала, а он откусывал кусок яблока, прожевывал его и, склонившись надо мной, клал мякоть фрукта мне в рот, как делают птицы, когда кормят своих птенцов. Пока я понемногу глотала прожеванную пищу, он рассказывал мне о двух влюбленных птицах – сказку, нигде и никем не записанную. Эту сказку сочинил для меня брат, или же я сама ее придумала много лет спустя, пытаясь вспомнить детство. Кусочек за кусочком брат пережевывал для меня яблоко и, пока я ела, рассказывал о том, как одним утром птица улетела и больше не вернулась, а вторая птица клювом разодрала себе грудь от тоски и вырвала сердце. Когда от яблока оставалась только несъедобная часть, брат прикасался губами к моему лбу, чтобы проверить температуру. Может быть, из-за моей болезни он был со мной более нежен, чем с остальными сестрами. Перед сном он всегда целовал меня в лоб втайне от матери, потому что она высмеивала любые проявления нежности с его стороны.

Много лет спустя мама рассказывала о том, что, когда болезнь отступала, она водила меня к бабушке, которая была почти полностью парализована – мама навещала ее каждый день. Я наблюдала, как мама влажным полотенцем убирает за ней испражнения, потом вытирает ее сухим полотенцем и, наконец, переодевает в чистое. В последние месяцы жизни бабушка могла произнести только два слова – «мама» и «Малка». Малкой она звала мою маму, когда та была маленькой. Во мне она видела свою дочь в детстве – хватала меня за руку и не хотела отпускать, а я стояла, съежившись, и со страхом смотрела на нее. Она повторяла: «Малка… Малка… Малка…» Затем протягивала вторую руку к моей голове, а я отшатывалась.