По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

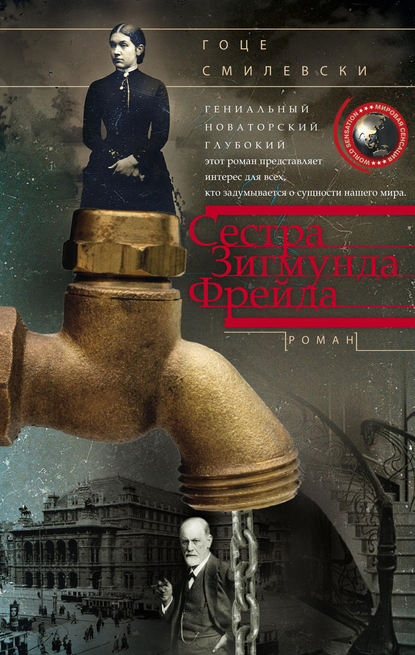

Сестра Зигмунда Фрейда

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Когда мой брат представил всему миру свое понимание этого процесса как абсолютную истину, он не вспомнил о боли, терзавшей меня с того дня, когда ему было тринадцать, а мне семь, о боли и страхе, причиной которых стали случайно брошенный взгляд на различия между нашими телами, мысль о взрослении и прощании с детством, предчувствие того, что мы не будем странствовать по жизни рука об руку и придем к смерти разными дорогами. Он забыл тот день, забыл тоску и страх, которые, излившись из него, поглощали меня, словно тени, превращаясь в другую тоску и другой страх, сливаясь с другой тоской и другими страхами. Он забыл. И взросление всех девочек, процесс, названный «становление женщины», он свел к одному – к зависти.

Когда я находилась под влиянием страха и боли, только мама заметила, что между мной и братом оборвалась связь. Она видела это не только по тому, что по утрам я стала появляться на кухне после того, как слышала, что брат ушел в гимназию, и пряталась в спальне перед самым его возвращением, но и по тому, как менялось выражение моего лица, если мы с братом случайно оказывались в одной комнате, как мы избегали смотреть друг на друга, как учащалось наше дыхание. Мой брат больше не прогуливался со мной и не играл во дворе со своими сверстниками – годы игр остались позади.

Его друзья иногда приходили к нему, а когда он сам собирался кого-нибудь навестить, мама мне говорила:

– Сегодня прекрасный день. – Она отодвигала шторы и пускала в комнату лучи солнца.

Я потихоньку привыкала быть с мамой – мы ходили на рынок или в магазин к отцу. Иногда я сама спускалась по лестнице, доходила до конца улицы и возвращалась назад. Зигмунд время от времени, не говоря ни слова, давал мне какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки специально для меня. Прочитав ее, я также молча возвращала ее и ждала, когда он принесет мне следующую. В комнатушку брата я больше не заглядывала, даже если его не было дома. Я избегала находиться с ним в одном помещении. И все же я, как и раньше, ждала его возвращения из гимназии или от своих друзей. И, заслышав знакомые шаги в коридоре, я ложилась на кровать, приподнимала над головой простыню, придерживая ее пальцами, как мы с ним делали раньше, и вместо радостного опьянения чувствовала, как боль колет у меня в груди, будто пытается добраться до моего сердца.

Улица Кайзера Иосифа начиналась в одном парке и заканчивалась в другом, соединяя Пратер и Аугартен; на этой улице в четырехэтажном здании пепельного цвета находилась наша новая квартира, в которую мы переселились, когда Зигмунду было семнадцать, а мне неполных одиннадцать. Впервые в жизни мы с сестрами не спали все вместе в одной комнате. Окна спальни родителей, где жил также и Александр, спальни Анны и Розы и спальни Паулины, Марие и моей выходили на задний двор, а из столовой, гостиной и комнаты Зигмунда, которую мы прозвали «кабинет», открывался вид на улицу с красующейся в центре – между двумя полосами движения – аллеей.

В первое же утро после переезда я, проснувшись, вышла на балкон гостиной. Было воскресенье, и на улице тихо и пустынно. Я закрыла глаза и подумала об одном из самых ранних воспоминаний: я, больная, лежала в постели, ко мне подошел брат и дотронулся яблоком до моей щеки.

Я открыла глаза, повернулась и посмотрела на окно комнаты брата. Занавески были отдернуты, он сидел за столом и читал. Мы были чужими друг другу вот уже четыре года. Он по-прежнему время от времени давал мне какую-нибудь книгу, взятую из библиотеки гимназии, затем я ее возвращала и в эти моменты хотела, чтобы мы никогда больше не виделись, но вместе с тем мечтала о той, прошлой, близости, когда мы вместе лежали в кровати, я слушала его голос и мне казалось, что кожа наших тел – это единственное, что нас разделяет.

Тем утром, впервые проснувшись на новом месте, я стояла на балконе и смотрела на окно его «кабинета» – брат был там, такой близкий и такой далекий, сидел за столом и читал. В какое-то мгновение он поднял голову, и наши взгляды встретились. Я вздрогнула, будто он застал меня за недостойным занятием, и быстро ушла в гостиную, а затем по коридору прокралась в спальню – Марие и Паулина еще не встали. Я легла на кровать и накрылась простыней, немного приподняв ее над головой.

Тем временем уровень нищеты в Вене достиг пика, и отцу пришлось уволить всех работников ради того, чтобы сохранить магазин; теперь там работала мама, она часто брала меня с собой. Каждый день мы по нескольку часов помогали отцу. Когда мы возвращались домой, мама садилась за вышивание, а я наблюдала, как она прокалывает иглой ткань. Мои сестры играли во дворе за домом или в спальнях или следили с балкона за улицей, а я так и сидела, завороженная танцем иглы, разнообразием ниток и движением пальцев матери. Вышивание доставляло ей радость.

За шитье же она обычно бралась лишь ранним утром, будто не желая, чтобы кто-нибудь застал ее за этим занятием. Она чинила носки, платьица, которые мы носили и которыми обменивались между собой, брюки Зигмунда, отца и Александра, свою одежду. Как только мы утром появлялись на кухне, она откладывала шитье, а днем, после работы в магазине, садилась вышивать. Иногда и я вышивала, или сидела на коленях у ног матери и наблюдала за ней, или же, расположившись на полу, читала книгу, которую мне дал брат.

Однажды днем отец, мать и я, возвращаясь из магазина, прошли по Аугартену. Рядом с одним из зданий парка взгляд отца привлекла табличка с крупной надписью, гласившей, что только в этот день работает выставка картин библейской тематики. Мы вошли в выставочный зал. Отец стал бродить по пустому помещению, а мама, заметив изображенные на некоторых картинах нагие тела, задержала меня у двери. Я указала на одно из полотен и попросила маму позволить мне рассмотреть его.

Старец, юноша и ангел. Это было «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Я трепетала, глядя на старца, который одной рукой обхватил лицо юноши, практически закрыв его, а в другой держал нож. Я попросила маму рассказать мне о картине.

– Жили когда-то муж и жена. Мужа звали Авраам, а жену – Сара, и не было у них детей. Аврааму было девяносто девять лет, когда явился ему Бог и сказал, что даст им с Сарой сына, от которого произойдет великий народ, и станет он почитать Господа. Действительно, Сара в свои девяносто лет родила Аврааму сына, назвали его Исаак. Когда ребенок подрос, Бог снова явился Аврааму и велел принести сына в жертву во имя Господа. Три дня отец и сын добирались до места, назначенного Богом для жертвоприношения; там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, затем, связав сына, положил его на жертвенник и занес над ним нож. Тогда ангел воззвал к нему с неба и сказал, что Бог испытывал его, требуя принести в жертву сына, чтобы проверить, насколько Авраам верен ему. Вместо Исаака в жертву был принесен баран. Устами ангела Бог сообщил Аврааму, что, поскольку тот был готов пожертвовать сыном ради Него, Он благословляет его, а в качестве награды пообещал умножить его потомство и даровать победу над врагами.

Мне было непонятно, как отец мог решиться убить родного сына, даже по требованию Бога.

– Бог испытывал его веру, – сказала мама.

Я спросила ее:

– Что значит для Бога вера одного человека по сравнению с тем, что значит для одного человека жизнь собственного ребенка?

Мама ничего не ответила.

Той ночью я не могла заснуть, мои мысли были заняты легендой об Аврааме и Исааке, я долго пыталась воскресить перед закрытыми глазами картину, изображавшую отца, сына и ангела. Я хотела представить лицо родителя, готового совершить убийство, пустое лицо невинного, который должен умереть, лик ангела, несущего спасение. Я пыталась увидеть эту картину в мыслях, но не могла. Пыталась вспомнить хотя бы цвета, если не выражение лиц и положение фигур, но и они растворялись в сером тумане, и у меня сложилось ощущение, которому я не могла доверять, что картина была написана всем возможным разнообразием цветов и оттенков земли и что пока я рассматривала ее, мой взгляд высасывал кровь и воздух из этой земли.

На следующий день я не пошла с мамой в магазин к отцу. После обеда ко мне зашел Зигмунд и принес книгу, взятую для меня в библиотеке гимназии. Я осмелилась признаться ему, что хочу научиться рисовать. Он с такой нежностью взял мою правую руку, что сторонний наблюдатель мог бы подумать, что он – семнадцатилетний юноша, влюбленный в девочку одиннадцати лет. Это ее рукой он любуется, ее пальцы разглаживает своими пальцами, ее ладонь расправляет на своей ладони; или, возможно, проникая взглядом сквозь кожу, сквозь вены, сквозь плоть и кости, пытался рассмотреть желание рисовать. Мы уже много месяцев не дотрагивались друг до друга, а сейчас он держал мою руку в своей.

– Ты научишься рисовать, – сказал он.

Потом мы долго сидели, соединив руки, и чувствовали нечто похожее на то блаженство, которое когда-то испытывали, лежа рядом в одной кровати и разговаривая. Мой брат хотел знать, что именно подталкивало меня к живописи: было ли это желание познать природу во всей ее изменчивости или понять характер человека или его внутреннее состояние по выражению лица, положению тела, по глазам. А я знай себе твердила о картине художника, чьего имени не запомнила, и о своей недавно обретенной мечте.

В том возрасте, в который я тогда вступила, человеку свойственно думать, что всего, чего бы он ни пожелал, можно добиться за один день. Человек действительно может за один день осуществить то, о чем тогда – в детстве – мечтал, только этот день никогда не настает не потому, что желание было изначально неосуществимым или возможности были оценены неверно, а потому, что между днем, когда зарождается желание, и днем, когда оно осуществляется (днем-который-никогда-не настает), пролегает много других дней, которые вытесняют и жизнь, и самого мечтателя, а желание детства со временем вызывает лишь улыбку или сожаление, рождает в памяти нежные воспоминания или забывается вовсе. Я никогда не забывала о своей мечте, сбереженной мной для дня-который-никогда-не настает: красками земли, в которых видны воздух и кровь, изобразить страх и покой, зло и добро, ничтожность и величие, неизбежность смерти и надежду на спасение, так же как на той картине с Исааком и Авраамом.

Пока мы разговаривали, дверь комнаты открылась и вошла мама. Зигмунд отпустил мою руку и сказал:

– Адольфина хочет посещать занятия по рисованию.

Я точно не помню, что тогда ответила мама. Укорила ли она меня за мое желание из-за того, что другие девочки хотят научиться вещам, которые потом пригодятся им в жизни, или выразила сомнение в том, что я вообще способна чему-нибудь научиться – я ведь не хотела ходить в школу. Не помню точно, что она тогда ответила, но я никогда не забуду, как изменилось выражение ее лица: в одно мгновение исчезла вся нежность, которую она испытывала ко мне; помню, как в то мгновение из ее голоса исчезла теплота, с которой она обращалась ко мне. Я почувствовала порыв ледяного ветра, исходивший от ее лица и голоса. Потом она вышла, а за ней отправился и Зигмунд, подтвердив этим покорность и верность всему, что она скажет. Я осталась в комнате, разглядывая свои влажные ладони.

В тот миг будто капля яда, вытекшая извне знакомого нам пространства, разъела ту невидимую нить, которая связывала нас с матерью. В тот миг, когда она услышала о моем желании из уст брата, когда заметила нашу близость, пришедшую на место отчужденности, мир, созданный нами с матерью, изменился: с тех пор она словно стала другим человеком, или я для нее перестала быть собой и превратилась в яму, куда нужно было выплескивать все свои муки, истинного источника которых она, возможно, и сама не знала.

Мой брат заметил эту ядовитую каплю, отравившую наши с матерью отношения, и поэтому с особой тщательностью выбирал моменты, чтобы поговорить со мной. С тех пор как я его знаю, то есть всю мою жизнь, он часто повторял две фразы: «Сначала я спрошу у мамы» и «Что об этом сказала мама?»; сейчас я знаю, что сказала бы мама о каждом его мгновении, проведенном со мной, и поэтому мы вели наши беседы тайно, когда мама была в магазине и помогала отцу.

Но она чувствовала нашу близость: его глаза оставляли след в моих глазах, а мои – в его, его слова переплетались с моими, мой голос окрашивал его голос. Мама все это чувствовала и выцеживала еще больше яда, будто хотела растворить в нем сладость моего существования. Теперь я постоянно слышала в ее словах укор, презрение или насмешку. Она часто повторяла: «Лучше бы я тебя не рожала». Она так говорила, когда я проявляла наивность, присущую моим одиннадцати годам, или когда я совершала ошибку, чего вполне можно было ожидать от девочки этого возраста. Потом ее «Лучше бы я тебя не рожала» стало заменять «Доброе утро», «Доброй ночи», «Как дела?» и «Нужно ли тебе что-нибудь?». Эти слова я слышала даже тогда, когда она молчала. Я вертелась в замкнутом круге, огражденном фразой «Лучше бы я тебя не рожала», хотела сбежать из этого круга, хотела по утрам, как и раньше, приходить на кухню, мама подавала бы мне горячую картошку, а я садилась бы в углу и наблюдала, как она работает.

Иногда по утрам мне случалось испытывать надежду, что я могу просто войти в кухню и спросить ее, как мне искупить свою вину; во мне еще жил крохотный лучик надежды, что мама встретит меня тем знакомым взглядом и мы снова станем близки, как прежде.

Я заходила в кухню, но меня жалили холод ее взгляда, резкость слов, ее нежелание приближаться ко мне, вопрос застревал у меня в горле и так и оставался невысказанным. Я хотела его выхаркать, выплюнуть, как выплевывают испорченную пищу, но он оставался там и гнил, прилипнув ко мне, отказываясь отпустить меня, и я везде носила его с собой в качестве символа вины, не знавшей своего преступления.

Когда вечером я ложилась в кровать, прислонялась к стене, все мое тело – тело одиннадцатилетней девочки, которой я тогда была, дрожало от страха и горя; засыпая, я боролась за воздух, за вдохи и выдохи. Иногда я просыпалась среди ночи от удара собственной руки о стену – во сне я тянулась к чьей-то руке, пытаясь схватить ее, подержаться за нее.

Ощущение беспомощности становилось непомерно тяжелым, потому что мой брат будто не слышал слов презрения и насмешек, которыми осыпала меня наша мать. Я страдала из-за того, что он никак не реагировал на ее «Лучше бы я тебя не рожала» – своим молчанием он словно соглашался с тем, что мое существование – ошибка. Иногда он становился свидетелем ее издевательств над тем, как я смеюсь, или как ем, или как хожу; иногда он был рядом, когда она унижала меня, доказывая, насколько я ничтожна по сравнению с дочерьми ее подруг, которые приходили к нам в гости вместе с матерями и которые, в отличие от меня, разговаривали, приятно смеялись и обладали изящной походкой; иногда он слышал, как она пресекает всякий мой порыв и омрачает всякую радость. А я хотела, чтобы каждый порыв и каждая радость принадлежали и ей, но в то же время понимала, что радоваться нечему: мама не желала делить со мной мои порывы и радости и считала, что они не имеют права на существование. «Несчастны те матери, которые имеют таких дочерей, как ты», – говорила она и затем напоминала, что преподнесла мне ценнейший дар – жизнь, а я его не заслужила. Молча выслушивая ее унизительные речи, я ощущала покалывание в груди, а чувство отчужденности впивалось клювом в мягкую трепещущую плоть, и что-то внутри меня плакало, как плачет брошенный младенец, которому кажется, что весь мир вокруг него исчез, потому что рядом нет матери. Так плакало что-то внутри меня – сама я не проронила ни слезинки, только выражение муки искажало мое лицо. У меня на шее словно висел камень, – я была осуждена носить его на протяжении детских лет, а затем и всю оставшуюся жизнь. Я видела это выражение всякий раз, когда смотрелась в зеркало. Я ненавидела себя за то, что была слишком чувствительна, дрожала и жаждала вырвать эту дрожь с корнем из своего тела, жалела себя и ненавидела жалость. Однажды, после очередного «Лучше бы я тебя не рожала», ненависть к самой себе затопила меня настолько, что я спряталась под кровать и стала изо всех сил сжимать пальцами горло, пока не потеряла сознание.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: