По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

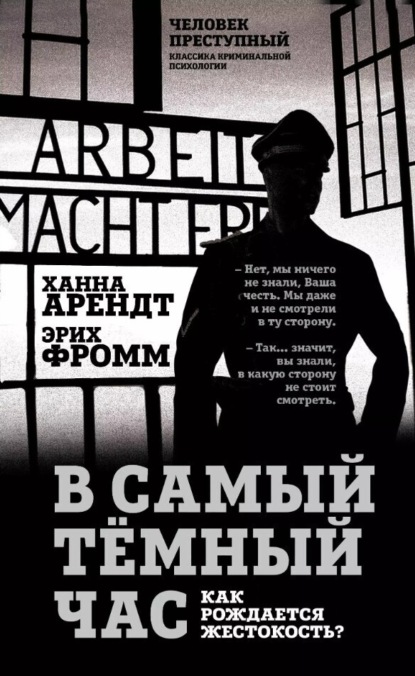

В самый темный час. Как рождается жестокость?

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Вместо уничтожения этой промышленности предлагается контроль над ней, не столько со стороны какой-то конкретной страны или народа, сколько со стороны Европейского консультативного совета, который, вместе с представителями Германии, принял бы на себя ответственность за управление ею с целью стимулирования производства и управления распределением. Среди экономических планов европейского использования германской индустрии наиболее замечательна французская программа, которая предварительно обсуждалась еще до освобождения. Эта программа призывает к объединению в одну экономическую систему, без изменения национальных границ, промышленных регионов западной Германии – Рура, Саара, Рейнской области и Вестфалии с индустриальными регионами восточной Франции и Бельгии.

Но эта готовность прийти к соглашению относительно будущего Германии не должна объясняться исключительно подсчетами показателей экономического благополучия или даже естественным ощущением того, что, что бы ни решили союзные державы, немцы останутся в Европе навсегда. Также необходимо принимать во внимание то, что европейское Сопротивление во многих случаях сражалось плечом к плечу с германскими антифашистами и дезертирами из рейхсвера. Сопротивление знает о существовании германского подполья, ибо миллионы иностранных рабочих и военнопленных Третьего рейха имели широкие возможности воспользоваться его помощью. Французский офицер, рассказывая о том, как французские заключенные в Германии устанавливали связи с французами, угнанными на подневольные работы, и с подпольем в самой Франции, говорит о германском подполье как о чем-то очевидном, подчеркивая, что такие контакты были бы невозможны «без активной помощи немецких солдат и рабочих». Он также говорит, что оставил «много хороших друзей в Германии перед тем, как мы перерезали колючую проволоку». Еще более поразительно обнародование им того, что германское подполье рассчитывает на помощь французов в Германии «в момент окончательного удара», и того, что организованное сотрудничество между двумя группами привело к информированию французов о местах складирования оружия немецкого подполья.

Эти детали цитируются для того, чтобы разъяснить, какой реальный опыт лежит в основе программ Сопротивления в отношении Германии. Этот опыт, в свою очередь, сделал более обоснованным то отношение, что на протяжении уже нескольких лет характерно для европейских антифашистов и которое недавно было определено Жоржем Бернаносом как: «Надежда людей, рассеянных по всей Европе, разделенных границами и языками и имеющих мало общего друг с другом кроме опыта риска и привычки не поддаваться угрозе».

4

Возвращение правительств в изгнании может быстро положить конец этому новому чувству европейской солидарности, ибо само существование этих правительств зависит от восстановления статус-кво. Отсюда их застарелое стремление к ослаблению и дроблению движения Сопротивления, чтобы не допустить политического ренессанса европейских народов.

Реставрация в Европе сегодня предстает в виде трех базовых концепций. Во-первых, это возникшая там концепция коллективной безопасности, которая на самом деле не является новой, но заимствована у счастливых времен Священного союза; она была возрождена после предыдущей войны в надежде на то, что позволит сдержать националистические устремления и агрессию. Если эта система рассыпалась на части, то это произошло не из-за такой агрессии, а из-за вмешательства идеологических факторов. Так, к примеру, Польша, хотя и оказалась под угрозой со стороны Германии, отвергла помощь Красной армии, несмотря на то что в ее случае коллективная безопасность вряд ли могла быть действенной без такой помощи. Стратегической безопасностью границ пожертвовали потому, что главный агрессор – Германия – была воплощением борьбы против большевизма. Ясно, что система коллективной безопасности может быть восстановлена только на основе исходного допущения о том, что препятствующих этому идеологических факторов больше нет. Однако такие допущения иллюзорны.

Для того чтобы предотвратить столкновения между идеологическими силами, имеющимися во всех нациях, была введена вторая политическая мера – четкое разграничение сфер интересов. Эта политика унаследована от колониальных империалистических методов, которые сейчас бьют рикошетом по Европе. Однако вряд ли кто-то преуспеет в обращении с европейцами как с населением колоний, когда даже колониальные страны явно находятся на пути к независимости. Еще менее реалистична надежда на то, что на столь малой и густонаселенной территории, как Европа, окажется возможным возведение стен, которые отделят нацию от нации и предотвратят взаимодействие идеологических сил.

В настоящее время мы видим воскрешение старого доброго двустороннего союза, который, как кажется, становится излюбленным политическим инструментом Кремля. Этот последний элемент, заимствованный из обширного арсенала силовой политики, имеет только один смысл, и это повторное использование политических инструментов девятнадцатого века, чья неэффективность была обнаружена и обличена после окончания последней войны. В действительности окончательным итогом таких двусторонних соглашений становится то, что более сильный партнер в любом так называемом союзе господствует над более слабым политически и идеологически. Правительства в изгнании, заинтересованные только в реставрации как таковой, жалким образом колеблются между этими альтернативами и готовы принять почти все, что предлагают члены Большой тройки – коллективную безопасность, сферу интересов или союз. Следует признать, что в числе этих лидеров де Голль занимает особое место. В отличие от других, он представляет не вчерашние силы, а, скорее, является единственным напоминанием о силах позавчерашних – того времени, которое, при всех его недостатках, было намного более благоприятным для реализации человеческих целей, чем недавнее прошлое. Иными словами, он один по-настоящему представляет патриотизм и национализм в старом смысле. Когда его бывшие товарищи во французской армии и «Аксьон Франсез» оказались предателями, пацифизм охватил Францию подобно лихорадке, а представители правящих классов изо всех сил старались стать коллаборационистами, он даже не понял, что происходит. В некотором смысле, ему повезло, что он не мог поверить своим глазам, – то есть поверить в то, что французы не хотят национальной войны с Германией. Все, что он сделал после этого, он сделал во имя нации, и его патриотизм так глубоко коренится в воле народа, что Сопротивление, то есть народ, смог поддержать его политику и повлиять на нее. Де Голль, единственный оставшийся в Европе национальный политик, также единственный, кто искренне утверждает, что «германская проблема – это центр всего». Для него война на самом деле является национальным, а не идеологическим конфликтом. И он хочет для Франции как можно большую долю в победе над Германией. Его стремление к аннексии сдерживается Сопротивлением; новое предложение, предположительно принятое Сталиным, которое предусматривает создание отдельного немецкого государства в Рейнской области под контролем союзников или Франции, говорит о компромиссе между его прежними аннексионистскими планами и надеждами Сопротивления на федеративную Германию и контролируемую Европой германскую экономику.

Реставрация очень логично началась с возвращения к бесконечным спорам о границах, спорам, в которых жизненно заинтересованы лишь немногие старорежимные националисты. Несмотря на мощные протесты движений подполья своих стран, все правительства в изгнании выдвинули территориальные претензии. Эти претензии, поддерживаемые и, возможно, вдохновляемые Лондоном, могут быть удовлетворены только за счет побежденных, и если в перспективе приобретения новых территорий немного радости, то это потому, что, по-видимому, никто не знает, как решить неразрывно связанные с этим проблемы населения этих территорий. Договоры о меньшинствах, от которых ожидали чудес после предыдущей войны, сегодня находятся в полном пренебрежении, хотя никто не верит и в единственную альтернативу, каковой является ассимиляция. Сегодня надеются решить эту проблему путем перемещения населения: чехи были первыми, кто объявил о своей решимости ликвидировать договоры о меньшинствах и депортировать два миллиона немцев в Рейх. Другие правительства в изгнании последовали этому примеру и изложили аналогичные планы для немцев, находящихся на уступаемых другим странам территориях— многих миллионов немцев.

Но если такие перемещения населения будут действительно иметь место, за ними последует не только продолжение хаоса на неопределенное время, но, возможно, и нечто еще более зловещее. Уступленные территории окажутся малонаселенными, а соседи Германии не смогут должным образом заселить их и использовать с выгодой имеющиеся ресурсы. Это в свою очередь поведет либо к реэмиграции немецкой рабочей силы и тем самым к воспроизводству старых опасностей, либо к ситуации, когда перенаселенная страна с высококвалифицированной рабочей силой и высокоразвитой техникой просто будет вынуждена искать новые методы производства. Результат такого «наказания» окажется тем же, что и у Версальского договора, о котором также думали, что это надежный инструмент сокрушения германской экономической мощи, но который сам оказался причиной крайней рационализации и поразительного роста германского промышленного потенциала. Поскольку в наше время рабочая сила намного важнее, чем территории, а технические умения в сочетании с высоким уровнем научных исследований способны принести больше, чем сырье, мы вполне можем своими руками начать создавать гигантскую пороховую бочку в центре Европы, взрывоопасный потенциал которой удивит завтрашних политиков так же, как подъем побежденной Германии удивил политиков вчерашних.

И наконец, план Моргентау, по-видимому, представляет окончательное решение. Но вряд ли можно полагаться на то, что этот план превратит Германию в нацию мелких фермеров – поскольку ни одна держава не возьмется за то, чтобы уничтожить около тридцати миллионов немцев. Любая серьезная попытка сделать это, вероятнее всего, породит ту самую «революционную ситуацию», которую желающие реставрации боятся более всего.

Таким образом, реставрация не обещает ничего. Если она окажется успешной, процессы последних тридцати лет могут начаться снова, на этот раз с намного большей скоростью. Ибо реставрация должна начаться именно с реставрации «германской проблемы»! Порочный круг, в котором вращаются все дискуссии о «германской проблеме», ясно показывает утопический характер «реализма» и силовой политики в их применении к реальным вопросам нашего времени. Единственной альтернативой этим устаревшим методам, которые не могут даже сохранить мир, не говоря уже о том, чтобы гарантировать свободу, является курс, принятый европейским Сопротивлением.

Организованная вина и всеобщая ответственность[9 - Опубликовано в: Hannah Arendt, «German Guilt», Jewish Frontier, No. 12,1945.]

I

Чем серьезнее военные поражения вермахта на полях сражений, тем более очевидной становится победа нацистов в политической борьбе, которую так часто ошибочно считают простой пропагандой. Главный тезис нацистской политической стратегии состоит в том, что нет никакой разницы между нацистами и немцами, что народ един в своей поддержке правительства, что все надежды союзников найти часть народа, не зараженную идеологически, как и все призывы к демократической Германии будущего, являются чистыми иллюзиями. Из этого следует, конечно, то, что нет никакого различия в вопросе ответственности, что немецкие антифашисты пострадают от поражения не меньше, чем немецкие фашисты, и что союзники проводили такие различия в начале войны только в пропагандистских целях. Еще одно следствие состоит в том, что постановления союзников относительно наказания военных преступников окажутся пустыми угрозами, потому что не удастся найти никого, к кому нельзя было бы применить определение военного преступника.

То, что такие заявления не являются простой пропагандой, а подтверждаются вполне реальными и страшными фактами, мы узнали за последние семь лет. Террористические подразделения, которые сначала были строго отделены от массы народа и принимали только лиц с уголовным прошлым или доказавших свою готовность стать преступниками, с тех пор постоянно росли. Запрет на членство в партии военных был аннулирован общим приказом, подчинившим всех солдат партии. Хотя эти преступления, которые с момента установления нацистского режима всегда были частью повседневной рутины концентрационных лагерей, поначалу были ревностно оберегаемой монополией СС и гестапо, сегодня обязанности по исполнению массовых убийств могут быть возложены на военных. Эти преступления сначала держались в секрете всеми возможными способами, и любая их огласка наказывалась как злостная пропаганда. Позднее, однако, сведения об этих преступлениях стали распространяться через слухи, причем по инициативе самих нацистов, а сегодня о них говорят открыто, называя «мерами ликвидации», которые призваны заставить «соотечественников» – тех, что из-за организационных трудностей не удалось включить в «народное единство» преступления, – по крайней мере нести бремя соучастия и знания о происходящем. Эта тактика, поскольку союзники отказались проводить различие между немцами и нацистами, привела к победе нацистов. Чтобы оценить решающее изменение политических условий в Германии после проигранной битвы за Британию, необходимо отметить, что до войны и даже до первых военных поражений лишь относительно небольшие группы активных нацистов, но не те, кто им сочувствовал, и столь же небольшое число активных антифашистов действительно знали о происходящем. Все остальные, не важно немцы или нет, естественным образом были склонны верить официальному, всеми признанному правительству, а не обвинениям беженцев, которые, будучи евреями или социалистами, в любом случае вызывали подозрения. Но даже из тех беженцев лишь относительно небольшая доля знала всю правду, и еще меньшая часть готова была нести бремя непопулярности, рассказывая правду.

Пока нацисты ожидали, что они одержат победу, их террористические подразделения были строго отделены от народа, а во время войны – от армии. Армия не использовалась для совершения злодеяний, и войска СС набирались из «подготовленных» людей независимо от их национальности. Если бы в Европе удалось установить задуманный новый порядок, мы стали бы свидетелями межъевропейской организации террора под немецким руководством. Террор осуществлялся бы представителями всех европейских национальностей, за исключением евреев, но был бы организован в соответствии с расовой классификацией различных стран. Немецкий народ, конечно, от него не был бы избавлен. Гиммлер всегда считал, что власть в Европе должна находиться в руках расовой элиты, собранной в войсках СС, и не иметь национальных связей.

Лишь поражения вынудили нацистов отказаться от этой идеи и для вида вернуться к старым националистическим лозунгам. Частью этого поворота было активное отождествление всего немецкого народа с нацистами. Шансы национал-социализма на организацию подпольного движения в будущем зависят от того, что никто больше не будет способен узнать, кто нацист, а кто нет, так как не будет больше никаких видимых признаков различия, и, прежде всего, от убежденности держав-победительниц, что между немцами на самом деле нет никакого различия. Чтобы это произошло, необходим усиленный террор, после которого в живых не останется ни одного человека, чье прошлое или репутация позволили бы назвать его антифашистом. В первые годы войны режим был удивительно «великодушным» к своим оппонентам, при условии, что они сидели спокойно. Но в последнее время было казнено бесчисленное множество людей, даже несмотря на то, что из-за отсутствия на протяжении многих лет всякой свободы передвижения они не могли представлять какую-то прямую угрозу для режима. С другой стороны, мудро предвидя, что, несмотря на все меры предосторожности, союзники все еще могут найти в каждом городе несколько сотен людей с безупречным антифашистским прошлым – на основании свидетельств бывших военнопленных и иностранных рабочих, а также сведений о тюремном заключении или пребывании в концлагерях, – нацисты уже обеспечили своих людей соответствующими документами и свидетельствами, что делает эти критерии бесполезными. Таким образом, в случае заключенных концентрационных лагерей (численность которых никто точно не знает, но, по оценкам, она составляет несколько миллионов человек), нацисты могут спокойно их ликвидировать или отпустить: в том невероятном случае, если они все же выживут (резня, вроде той, что произошла в Бухенвальде, не является наказуемой в соответствии с определением военного преступления), их все равно невозможно будет безошибочно опознать.

Определить, кто в Германии нацист, а кто анти-нацист, может лишь тот, кто знает секреты человеческого сердца, куда человеческому взгляду не проникнуть. В любом случае те, кто сегодня активно организует антифашистское подполье в Германии, встретят вскоре свою кончину, если они не смогут действовать и говорить точь-в-точь как нацисты. В стране, где человек, не сумевший убить по приказу или не готов стать пособником убийц, сразу же привлекает к себе внимание, это не простая задача. Самый радикальный лозунг, который появился у союзников во время этой войны («хороший немец – мертвый немец»), имеет прочную основу в реальности: единственный способ определить противника нацистов это увидеть, когда нацисты повесят его. Никакого другого надежного признака не существует.

II

Таковы реальные политические условия, которые лежат в основе утверждения о коллективной вине немецкого народа. Они являются следствием политики, которая в самом глубоком смысле а- и антинациональна; которая совершенно определенна в том, что немецкий народ существует, только когда он находится во власти своих нынешних правителей; и которая посчитает своей величайшей победой, если поражение нацистов приведет к физическому уничтожению немецкого народа. Тоталитарная политика, которая полностью разрушила нейтральную территорию, где обычно протекает повседневная жизнь людей, добилась того, что существование каждого человека в Германии зависит от того, что он либо совершает преступления, либо соучаствует в них. Успех нацистской пропаганды в союзнических странах, выражающийся в том, что обычно называют ванситтаризмом, имеет второстепенное значение. Он представляет продукт обычной военной пропаганды и нечто, совершенно не связанное со специфическим современным политическим феноменом, описанным выше. Все документы и псевдоисторические свидетельства этой тенденции звучат как относительно невинный плагиат французской литературы времен предыдущей войны – и совсем не важно, что некоторые из этих авторов, забивших двадцать пять лет назад все печатные станки своими атаками на «вероломный Альбион», теперь предоставили свой опыт в распоряжение союзников.

Тем не менее даже дискуссии, которые велись с самыми лучшими намерениями между защитниками «хороших» немцев и обвинителями «плохих», не только упускают суть вопроса, но также явно не осознают масштабы катастрофы. Они либо скатываются к тривиальным общим замечаниям о хороших и плохих людях и к фантастической переоценке силы «воспитания», либо просто принимают перевернутую версию нацистской расовой теории. Во всем этом есть определенная опасность, потому что после знаменитого заявления Черчилля[10 - В своем выступлении перед палатой общин 24 мая 1944 г] союзники отказались от участия в идеологической войне и тем самым невольно дали преимущество нацистам, которые, без оглядки на Черчилля, организуют их поражение идеологически, и сделали вероятным сохранение всех расовых теорий.

Истинная проблема, однако, не в том, чтобы доказывать самоочевидное, то есть что немцы не были потенциальными нацистами со времен Тацита, или невозможное, то есть что все немцы глубоко внутри придерживаются нацистских взглядов, а в том, чтобы задуматься, как вести себя и как поступать с народом, в котором границы, отделяющие преступников от нормальных людей, виновных от невиновных, стерты настолько, что никто в Германии не сможет сказать, с кем он имеет дело – с тайным героем или с бывшим массовым убийцей. В этой ситуации нам не поможет ни определение ответственных, ни наказание «военных преступников». Такие определения, по самой своей природе, могут применяться только к тем, кто не только взял на себя ответственность, но и создал весь этот ад – и все же странным образом их имена до сих пор отсутствуют в списках военных преступников. Число же тех, кто несет ответственность и вину, будет относительно небольшим. Есть немало тех, кто разделяет ответственность без каких-либо видимых доказательств вины, и еще больше тех, кто оказался виновен, не будучи ни в малейшей степени ответственным. К ответственным в более широком смысле следует отнести всех тех, кто продолжал симпатизировать Гитлеру, пока это было возможно, кто способствовал его приходу к власти и кто приветствовал его и в Германии, и в других европейских странах. Кто посмеет клеймить всех этих Дам и господ из высшего общества как военных преступников? Они и правда не заслуживают такого определения. Бесспорно, они доказали свою неспособность судить о современных политических организациях – одни потому, что считали все принципы в политике нравоучительным вздором, другие потому, что испытывали романтическое пристрастие к бандитам, которых они перепутали с «пиратами» прошлых времен. Тем не менее эти люди, которые были ответственны за преступления Гитлера в более широком смысле, не несут никакой вины в строгом смысле этого слова. Эти первые сообщники нацистов и их лучшие пособники действительно не ведали, что творят и с кем имеют дело.

Необычайный ужас, возникающий у людей доброй воли всякий раз, когда речь заходит о Германии, вызывают не эти безответственные пособники и даже не конкретные преступления самих нацистов. Скорее, его вызывает вид этой огромной машины административного массового убийства, которую обслуживали не тысячи и даже не десятки тысяч отдельных убийц, а весь народ: в той организации, которую Гиммлер подготовил на случай поражения, каждый является либо палачом, либо жертвой, либо автоматом, продолжающим идти вперед по трупам своих товарищей, – которых раньше отбирали из различных отрядов штурмовиков, а позднее из любого армейского формирования или другой массовой организации. По-настоящему ужасно то, что каждый – независимо от того, связан он с лагерями смерти напрямую или нет, – вынужден принимать участие тем или иным образом в работе этой машины массового убийства. Ведь систематическое массовое убийство – истинное следствие всех расовых теорий и других современных идеологий, которые проповедуют право сильного, – не только невообразимо, но и выходит за рамки и категории нашего политического мышления и действия. Каким бы ни было будущее Германии, оно не будет определяться ничем,

Кроме неизбежных последствий проигранной войны-последствий, которые по своей природе носят временный характер. Не существует никакого политического ответа на немецкие массовые преступления, а уничтожение семидесяти или восьмидесяти миллионов немцев или даже их постепенная смерть от голода (о которой, конечно же, никто, кроме нескольких психотических фанатиков не мечтает) означали бы просто победу нацистской идеологии, даже если власть и право сильного перешли к другим людям.

Подобно тому как человек неспособен найти политическое решение для преступления административного массового убийства, так человеческая потребность в справедливости не может найти удовлетворительного ответа на тотальную мобилизацию людей с этой целью. Когда виноваты все, никого в конечном счете невозможно осудить[11 - То, что беженцы из Германии, которым посчастливилось либо быть евреями, либо достаточно рано подвергнуться преследованиям гестапо, были избавлены от этой вины, не их заслуга. Поскольку они это знают и поскольку они до сих пор приходят в ужас от того, что могло с ними случиться, они зачастую привносят в дискуссии невыносимый тон уверенности в своей правоте, который нередко, в особенности среди евреев, может оказываться – и на самом деле уже оказался – вульгарной изнанкой нацистских доктрин.]. Ибо эта вина не сопровождается даже простой видимостью ответственности, даже простым притворством. Пока наказание составляет удел преступника – и эта парадигма более двух тысяч лет была основой чувства справедливости и правосознания западного человека, – вина предполагает осознание вины, а наказание служит свидетельством того, что преступник ответственный человек. Как обстоят дела с этим, хорошо было описано американским корреспондентом[12 - Рэймонд Дэвис, корреспондент Jewish Telegraph Agency и радиожурналист Canadian Broadcasting Corporation, стал первым очевидцем, описавшим лагерь смерти в Майданеке.] в истории, достойной пера великого поэта.

Вопрос: Вы убивали людей в лагере? Ответ: Да.

Вопрос: Вы травили их газом? Ответ: Да.

Вопрос: Вы хоронили их заживо? Ответ: Бывало и такое.

Вопрос: Жертвы поступали со всей Европы? Ответ: Думаю, да.

Вопрос: Вы лично помогали убивать людей? Ответ: Нет, конечно. Я был всего лишь кассиром в лагере.

Вопрос: Что вы думали о происходившем? Ответ: Сначала было неприятно, но мы привыкли к этому.

Вопрос: Вы знаете, что русские вас повесят? Ответ (в слезах): За что? Что я сделал?

Действительно, он ничего не сделал. Он только выполнял приказы, а с каких пор выполнение приказов стало преступлением? С каких пор бунт стал именоваться добродетелью? С каких пор достойным может быть только тот, кто идет на верную смерть? Что же он сделал?

В пьесе Карла Крауса «Последние дни человечества», посвященной предыдущей войне, занавес падает, когда Вильгельм II восклицает: «Я этого не хотел!» И весь ужас, и комичность ситуации заключаются в том, что так это и было. Когда занавес упадет на этот раз, мы услышим целый хор голосов, кричащих: «Мы этого не делали!» И хотя мы больше не сможем оценить комическую составляющую, ужас ситуации по-прежнему будет заключаться в том, что так это и есть.

III

В попытке понять, какими были истинные мотивы, заставившие людей действовать подобно винтикам в машине массового убийства, мы не будем обращаться к спекуляциям о немецкой истории и так называемом немецком национальном характере, о возможностях которого лучшие знатоки Германии пятнадцать лет тому назад даже не подозревали. Гораздо больше можно узнать, рассмотрев своеобразную личность человека, который может похвастаться тем, что он был организатором и вдохновителем убийств. Генрих Гиммлер не относится к тем интеллектуалам, которые происходят из сумеречной зоны между богемой и мальчиками на побегушках, значение которых в составе нацистской элиты неоднократно подчеркивалось в последнее время. Он не является ни представителем богемы, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрейхер, ни извращенным фанатиком, как Гитлер, ни даже авантюристом, как Геринг. Он – «буржуа» со всеми внешними признаками респектабельности, всеми привычками хорошего отца семейства, который не изменяет своей жене и тревожно стремится обеспечить достойное будущее для своих детей; и он сознательно построил свою новую террористическую организацию, охватывающую всю страну, на допущении, что большинство людей не богема, не фанатики, не авантюристы, не сексуальные маньяки и садисты, а, прежде всего, трудяги и добропорядочные отцы семейств.

Кажется, Пеги назвал семьянина «великим авантюристом XX века». Он умер слишком рано и не узнал, что был еще и великим преступником века. Мы настолько привыкли восхищаться или по-доброму смеяться над искренней озабоченностью отца семейства и его торжественной решимостью облегчить жизнь своей жены и детей, что даже не заметили, как преданный отец семейства, больше всего обеспокоенный своей безопасностью, под давлением экономического хаоса нашего времени превратился в невольного авантюриста, который, несмотря на все свои старания и заботу, никогда не мог быть уверен в завтрашнем дне. Покорность этого типа проявилась уже в самом начале нацистского правления. Стало ясно, что ради своей пенсии, ради страхования жизни, ради безопасности своей жены и детей такой человек был готов принести в жертву свои убеждения, честь и человеческое достоинство. Нужен был лишь сатанинский гений Гиммлера, чтобы понять, что после такой деградации он был готов буквально на все, если повысить ставки и поставить под угрозу само существование его семьи. Единственное условие, которое поставил этот человек, заключалось в том, чтобы его полностью освободили от ответственности за его действия. Таким образом, тот самый человек, рядовой немец, которого нацисты, несмотря на годы самой яростной пропаганды не смогли убедить убить еврея (даже когда они ясно дали понять, что такие убийства останутся безнаказанными), в настоящее время обслуживает машину истребления, не высказывая никаких возражений. В отличие от более ранних подразделений СС и гестапо, всеобъемлющая организации Гиммлера опирается не на фанатиков, не на прирожденных убийц, не на садистов; она полностью полагается на нормальность работяг и отцов семейств.

Нам не нужно специально упоминать печальные вести о латышах, литовцах или даже евреях, которые принимали участие в гиммлеровской организации убийств, чтобы показать, что для наличия этого нового типа функционера не требуется никакого особого национального характера. Все они даже не прирожденные убийцы или извращенные предатели. И даже неясно, стали бы они это делать, если бы на кону не стояли их собственные жизни и будущее. Поскольку им больше не нужно было бояться Бога, а бюрократическая организация их действий очистила их совесть, они ощущали ответственность только перед своими семьями. Превращение семьянина из ответственного члена общества, интересующегося делами общества, в «буржуа», озабоченного только своим личным существованием и не имеющего представления о гражданской добродетели, сегодня международное явление. Трудности нашего времени – «Bedenkt den Hunger und die grosse Kalte in diesem Tale, das von Jammer schallt» (Брехт[13 - «Не забывайте о голоде и стуже в земной юдоли, стонущей от бед». Арендт явно цитирует по памяти последние строки «Трехгрошовой оперы», заменяя «голод» на «мрак»: «Bedenkt das Dunkel und die grosse Kalte / In diesem Tale, das von Jammer schallt».]) – в любой момент могут превратить его в человека толпы и сделать его орудием безумия и ужаса. Каждый раз, когда общество через безработицу лишает маленького человека его нормальной жизни и нормального самоуважения, оно готовит его к этой последней стадии, когда он готов взять на себя любую функцию, даже палача. Один выпущенный из Бухенвальда еврей обнаружил среди эсэсовцев, которые дали ему бумаги об освобождении, своего бывшего одноклассника, к которому он не обращался, но все же пристально смотрел. Вдруг тот, на кого он смотрел, сказал: «Ты должен понять – я уже пять лет как безработный. Они могут делать со мной все что угодно».

Этот современный тип человека, который полностью противоположен «citoyen» и которого, за неимением лучшего названия, мы назвали «буржуа», действительно смог развиться наиболее полно в особенно благоприятных немецких условиях. Трудно найти другую страну западной культуры, столь мало пронизанную классическими добродетелями гражданского поведения. Ни в одной другой стране частная жизнь и частные расчеты не играют столь значительную роль. Во времена национальных бедствий немцы успешно скрывали этот факт, но им никогда не удавалось его изменить. За фасадом провозглашенных и пропагандируемых национальных добродетелей, таких как «любовь к Отечеству, «немецкая отвага», «немецкая верность» и т. д., таились соответствующие реальные национальные пороки. Едва ли есть другая страна, где в среднем так мало патриотизма как в Германии; и за шовинистическими заявлениями о верности и отваге скрыта фатальная тенденция к неверности и предательству по оппортунистическим причинам.

Однако человек толпы, этот конечный результат «буржуа», представляет собой международное явление; и лучше не подвергать его большим соблазнам, слепо веря, что только немецкий человек толпы способен на такие ужасные деяния. Тот, кого мы назвали «буржуа», является современным массовым человеком, но не в экзальтированные моменты коллективного возбуждения, а в безопасности (или, как правильнее говорить сегодня, в небезопасности) своей собственной частной жизни. Он развел частные и общественные функции, семью и работу настолько далеко, что больше не может найти в себе самом какую-либо связь между ними. Когда его профессия заставляет убивать людей, он не считает себя убийцей, потому что он не сделал это из предрасположенности, а в силу своей профессии. Просто так он и мухи не обидит.

Если сказать члену этого нового профессионального класса, созданного нашим временем, что его призовут к ответу за то, что он сделал, он не почувствует ничего, кроме того, что его предали. Но если в шоке катастрофы он действительно осознает, что на самом деле он был не только функционером, но и убийцей, то выходом для него будет не бунт, а самоубийство – точно так же, как многие уже выбрали путь самоубийства в Германии, где волны самоубийств идут одна за другой. И от этого никому из нас пользы тоже не будет.

IV

На протяжении многих лет мы встречали немцев, которые заявляют, что им стыдно быть немцами. И у меня часто возникал соблазн ответить, что мне стыдно быть человеком. Этот глубокий стыд, который многие люди самых разных национальностей испытывают сегодня, – единственное, что осталось от нашего чувства международной солидарности; и подходящее политическое выражение для него пока не найдено. Из-за своей зачарованности наших отцов человечеством национальный вопрос легкомысленно был забыт; гораздо хуже, что они Даже не представляли себе, насколько ужасна идея человечества и иудео-христианская вера в единое происхождение человеческого рода. Не слишком приятно, даже избавившись от иллюзий о «благородном дикаре», открыть, что люди способны быть каннибалами. С тех пор народы лучше узнали друг друга и больше узнали о способности человека ко злу. В результате они все больше и больше испытывали отвращение к идее человечества и становились более восприимчивыми к расовым доктринам, которые отрицают саму возможность общности людей. Они инстинктивно чувствовали, что идея единого человечества в религиозной или гуманистической форме содержит обязательство общей ответственности, которую они не желают на себя брать. Идея человечества, очищенная от всякой сентиментальности, имеет очень серьезные последствия, требуя, чтобы в том или ином виде люди взяли на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, и чтобы все народы разделяли бремя зла, совершенного всеми остальными. Чувство стыда за то, что ты человек, глубоко индивидуально и по-прежнему остается неполитическим выражением этой идеи.

С политической точки зрения идея человеческой общности, не исключая ни один народ и не вменяя монополию вины ни одному, служит единственной гарантией, что какие-то «высшие расы» не почувствуют себя обязанными следовать «естественному закону» права сильных и истребить «низшие расы, недостойные выживания»; поэтому в конце «империалистической эпохи» мы окажемся в ситуации, когда нацисты покажутся грубыми предвестниками политических методов будущего. Следовать неимпериалистической политике и отстаивать нерасистскую веру с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем становится все яснее, насколько велико для человека это бремя человеческого единства.

Возможно, те евреи, предкам которых мы обязаны первой концепцией идеи человеческой общности, кое-что знали об этом бремени, когда каждый год они говорили «Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед Тобой», принимая на себя не только грехи своей собственной общины, но и вообще все человеческие проступки. Тех, кто сегодня готов идти по этому пути, не устраивает лицемерное признание «Слава Богу, я не такой», делаемое в ужасе от того, на что оказался способен немецкий национальный характер. Скорее всего, испытывая страх и трепет, они, наконец, осознали, на что человек способен, и это действительно служит предпосылкой любого современного политического мышления. Такие люди не подойдут на роль исполнителей возмездия. Но одно можно сказать наверняка: на них и только на них, тех, кто испытывает подлинный страх неизбежной вины рода человеческого, можно положиться, когда дело доходит до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против неисчислимого зла, которое способны причинить люди.

Семена фашистского интернационала[14 - Опубликовано в: Jewish Frontier, June 1945.]

I

Со всех сторон мы слышим, как от фашизма легко отмахиваются, говоря, что от него не останется ничего, кроме антисемитизма. А что касается антисемитизма, то весь мир, в том числе и евреи, научился мириться с ним, так что сегодня каждый, кто относится к нему серьезно, кажется немного смешным. Тем не менее антисемитизм, несомненно, был чертой, которая придала фашистскому движению ее международную привлекательность и помогла находить сочувствующих во всех странах и классах. Как мировой преступный союз, фашизм во многом основывался на антисемитизме. Поэтому если кто-то говорит, что антисемитизм останется единственным пережитком фашизма, то это равнозначно утверждению, что основная опора фашистской пропаганды и один из самых важных принципов фашистской политической организации сохранятся.

Выставление антисемитов простыми сумасшедшими и сведение антисемитизма к банальному предрассудку, который не стоит даже обсуждать, – весьма сомнительное достижение еврейской контрпропаганды. Из-за этого евреи никогда не понимали – даже тогда, когда они уже понесли непоправимый ущерб, – что их засосало в самый центр урагана политических передряг нашего времени. В результате неевреи тоже по-прежнему считают, что они могут справиться с антисемитизмом с помощью нескольких слов сочувствия. И упорно путают современную версию антисемитизма с простой дискриминацией меньшинств, даже не задумываясь о том, что его наиболее сильная вспышка произошла в стране, где дискриминация евреев была относительно слабой, тогда как в других странах с куда более сильной социальной дискриминацией (как, например, в Соединенных Штатах Америки) он не смог перерасти в значительное политическое движение.

Но эта готовность прийти к соглашению относительно будущего Германии не должна объясняться исключительно подсчетами показателей экономического благополучия или даже естественным ощущением того, что, что бы ни решили союзные державы, немцы останутся в Европе навсегда. Также необходимо принимать во внимание то, что европейское Сопротивление во многих случаях сражалось плечом к плечу с германскими антифашистами и дезертирами из рейхсвера. Сопротивление знает о существовании германского подполья, ибо миллионы иностранных рабочих и военнопленных Третьего рейха имели широкие возможности воспользоваться его помощью. Французский офицер, рассказывая о том, как французские заключенные в Германии устанавливали связи с французами, угнанными на подневольные работы, и с подпольем в самой Франции, говорит о германском подполье как о чем-то очевидном, подчеркивая, что такие контакты были бы невозможны «без активной помощи немецких солдат и рабочих». Он также говорит, что оставил «много хороших друзей в Германии перед тем, как мы перерезали колючую проволоку». Еще более поразительно обнародование им того, что германское подполье рассчитывает на помощь французов в Германии «в момент окончательного удара», и того, что организованное сотрудничество между двумя группами привело к информированию французов о местах складирования оружия немецкого подполья.

Эти детали цитируются для того, чтобы разъяснить, какой реальный опыт лежит в основе программ Сопротивления в отношении Германии. Этот опыт, в свою очередь, сделал более обоснованным то отношение, что на протяжении уже нескольких лет характерно для европейских антифашистов и которое недавно было определено Жоржем Бернаносом как: «Надежда людей, рассеянных по всей Европе, разделенных границами и языками и имеющих мало общего друг с другом кроме опыта риска и привычки не поддаваться угрозе».

4

Возвращение правительств в изгнании может быстро положить конец этому новому чувству европейской солидарности, ибо само существование этих правительств зависит от восстановления статус-кво. Отсюда их застарелое стремление к ослаблению и дроблению движения Сопротивления, чтобы не допустить политического ренессанса европейских народов.

Реставрация в Европе сегодня предстает в виде трех базовых концепций. Во-первых, это возникшая там концепция коллективной безопасности, которая на самом деле не является новой, но заимствована у счастливых времен Священного союза; она была возрождена после предыдущей войны в надежде на то, что позволит сдержать националистические устремления и агрессию. Если эта система рассыпалась на части, то это произошло не из-за такой агрессии, а из-за вмешательства идеологических факторов. Так, к примеру, Польша, хотя и оказалась под угрозой со стороны Германии, отвергла помощь Красной армии, несмотря на то что в ее случае коллективная безопасность вряд ли могла быть действенной без такой помощи. Стратегической безопасностью границ пожертвовали потому, что главный агрессор – Германия – была воплощением борьбы против большевизма. Ясно, что система коллективной безопасности может быть восстановлена только на основе исходного допущения о том, что препятствующих этому идеологических факторов больше нет. Однако такие допущения иллюзорны.

Для того чтобы предотвратить столкновения между идеологическими силами, имеющимися во всех нациях, была введена вторая политическая мера – четкое разграничение сфер интересов. Эта политика унаследована от колониальных империалистических методов, которые сейчас бьют рикошетом по Европе. Однако вряд ли кто-то преуспеет в обращении с европейцами как с населением колоний, когда даже колониальные страны явно находятся на пути к независимости. Еще менее реалистична надежда на то, что на столь малой и густонаселенной территории, как Европа, окажется возможным возведение стен, которые отделят нацию от нации и предотвратят взаимодействие идеологических сил.

В настоящее время мы видим воскрешение старого доброго двустороннего союза, который, как кажется, становится излюбленным политическим инструментом Кремля. Этот последний элемент, заимствованный из обширного арсенала силовой политики, имеет только один смысл, и это повторное использование политических инструментов девятнадцатого века, чья неэффективность была обнаружена и обличена после окончания последней войны. В действительности окончательным итогом таких двусторонних соглашений становится то, что более сильный партнер в любом так называемом союзе господствует над более слабым политически и идеологически. Правительства в изгнании, заинтересованные только в реставрации как таковой, жалким образом колеблются между этими альтернативами и готовы принять почти все, что предлагают члены Большой тройки – коллективную безопасность, сферу интересов или союз. Следует признать, что в числе этих лидеров де Голль занимает особое место. В отличие от других, он представляет не вчерашние силы, а, скорее, является единственным напоминанием о силах позавчерашних – того времени, которое, при всех его недостатках, было намного более благоприятным для реализации человеческих целей, чем недавнее прошлое. Иными словами, он один по-настоящему представляет патриотизм и национализм в старом смысле. Когда его бывшие товарищи во французской армии и «Аксьон Франсез» оказались предателями, пацифизм охватил Францию подобно лихорадке, а представители правящих классов изо всех сил старались стать коллаборационистами, он даже не понял, что происходит. В некотором смысле, ему повезло, что он не мог поверить своим глазам, – то есть поверить в то, что французы не хотят национальной войны с Германией. Все, что он сделал после этого, он сделал во имя нации, и его патриотизм так глубоко коренится в воле народа, что Сопротивление, то есть народ, смог поддержать его политику и повлиять на нее. Де Голль, единственный оставшийся в Европе национальный политик, также единственный, кто искренне утверждает, что «германская проблема – это центр всего». Для него война на самом деле является национальным, а не идеологическим конфликтом. И он хочет для Франции как можно большую долю в победе над Германией. Его стремление к аннексии сдерживается Сопротивлением; новое предложение, предположительно принятое Сталиным, которое предусматривает создание отдельного немецкого государства в Рейнской области под контролем союзников или Франции, говорит о компромиссе между его прежними аннексионистскими планами и надеждами Сопротивления на федеративную Германию и контролируемую Европой германскую экономику.

Реставрация очень логично началась с возвращения к бесконечным спорам о границах, спорам, в которых жизненно заинтересованы лишь немногие старорежимные националисты. Несмотря на мощные протесты движений подполья своих стран, все правительства в изгнании выдвинули территориальные претензии. Эти претензии, поддерживаемые и, возможно, вдохновляемые Лондоном, могут быть удовлетворены только за счет побежденных, и если в перспективе приобретения новых территорий немного радости, то это потому, что, по-видимому, никто не знает, как решить неразрывно связанные с этим проблемы населения этих территорий. Договоры о меньшинствах, от которых ожидали чудес после предыдущей войны, сегодня находятся в полном пренебрежении, хотя никто не верит и в единственную альтернативу, каковой является ассимиляция. Сегодня надеются решить эту проблему путем перемещения населения: чехи были первыми, кто объявил о своей решимости ликвидировать договоры о меньшинствах и депортировать два миллиона немцев в Рейх. Другие правительства в изгнании последовали этому примеру и изложили аналогичные планы для немцев, находящихся на уступаемых другим странам территориях— многих миллионов немцев.

Но если такие перемещения населения будут действительно иметь место, за ними последует не только продолжение хаоса на неопределенное время, но, возможно, и нечто еще более зловещее. Уступленные территории окажутся малонаселенными, а соседи Германии не смогут должным образом заселить их и использовать с выгодой имеющиеся ресурсы. Это в свою очередь поведет либо к реэмиграции немецкой рабочей силы и тем самым к воспроизводству старых опасностей, либо к ситуации, когда перенаселенная страна с высококвалифицированной рабочей силой и высокоразвитой техникой просто будет вынуждена искать новые методы производства. Результат такого «наказания» окажется тем же, что и у Версальского договора, о котором также думали, что это надежный инструмент сокрушения германской экономической мощи, но который сам оказался причиной крайней рационализации и поразительного роста германского промышленного потенциала. Поскольку в наше время рабочая сила намного важнее, чем территории, а технические умения в сочетании с высоким уровнем научных исследований способны принести больше, чем сырье, мы вполне можем своими руками начать создавать гигантскую пороховую бочку в центре Европы, взрывоопасный потенциал которой удивит завтрашних политиков так же, как подъем побежденной Германии удивил политиков вчерашних.

И наконец, план Моргентау, по-видимому, представляет окончательное решение. Но вряд ли можно полагаться на то, что этот план превратит Германию в нацию мелких фермеров – поскольку ни одна держава не возьмется за то, чтобы уничтожить около тридцати миллионов немцев. Любая серьезная попытка сделать это, вероятнее всего, породит ту самую «революционную ситуацию», которую желающие реставрации боятся более всего.

Таким образом, реставрация не обещает ничего. Если она окажется успешной, процессы последних тридцати лет могут начаться снова, на этот раз с намного большей скоростью. Ибо реставрация должна начаться именно с реставрации «германской проблемы»! Порочный круг, в котором вращаются все дискуссии о «германской проблеме», ясно показывает утопический характер «реализма» и силовой политики в их применении к реальным вопросам нашего времени. Единственной альтернативой этим устаревшим методам, которые не могут даже сохранить мир, не говоря уже о том, чтобы гарантировать свободу, является курс, принятый европейским Сопротивлением.

Организованная вина и всеобщая ответственность[9 - Опубликовано в: Hannah Arendt, «German Guilt», Jewish Frontier, No. 12,1945.]

I

Чем серьезнее военные поражения вермахта на полях сражений, тем более очевидной становится победа нацистов в политической борьбе, которую так часто ошибочно считают простой пропагандой. Главный тезис нацистской политической стратегии состоит в том, что нет никакой разницы между нацистами и немцами, что народ един в своей поддержке правительства, что все надежды союзников найти часть народа, не зараженную идеологически, как и все призывы к демократической Германии будущего, являются чистыми иллюзиями. Из этого следует, конечно, то, что нет никакого различия в вопросе ответственности, что немецкие антифашисты пострадают от поражения не меньше, чем немецкие фашисты, и что союзники проводили такие различия в начале войны только в пропагандистских целях. Еще одно следствие состоит в том, что постановления союзников относительно наказания военных преступников окажутся пустыми угрозами, потому что не удастся найти никого, к кому нельзя было бы применить определение военного преступника.

То, что такие заявления не являются простой пропагандой, а подтверждаются вполне реальными и страшными фактами, мы узнали за последние семь лет. Террористические подразделения, которые сначала были строго отделены от массы народа и принимали только лиц с уголовным прошлым или доказавших свою готовность стать преступниками, с тех пор постоянно росли. Запрет на членство в партии военных был аннулирован общим приказом, подчинившим всех солдат партии. Хотя эти преступления, которые с момента установления нацистского режима всегда были частью повседневной рутины концентрационных лагерей, поначалу были ревностно оберегаемой монополией СС и гестапо, сегодня обязанности по исполнению массовых убийств могут быть возложены на военных. Эти преступления сначала держались в секрете всеми возможными способами, и любая их огласка наказывалась как злостная пропаганда. Позднее, однако, сведения об этих преступлениях стали распространяться через слухи, причем по инициативе самих нацистов, а сегодня о них говорят открыто, называя «мерами ликвидации», которые призваны заставить «соотечественников» – тех, что из-за организационных трудностей не удалось включить в «народное единство» преступления, – по крайней мере нести бремя соучастия и знания о происходящем. Эта тактика, поскольку союзники отказались проводить различие между немцами и нацистами, привела к победе нацистов. Чтобы оценить решающее изменение политических условий в Германии после проигранной битвы за Британию, необходимо отметить, что до войны и даже до первых военных поражений лишь относительно небольшие группы активных нацистов, но не те, кто им сочувствовал, и столь же небольшое число активных антифашистов действительно знали о происходящем. Все остальные, не важно немцы или нет, естественным образом были склонны верить официальному, всеми признанному правительству, а не обвинениям беженцев, которые, будучи евреями или социалистами, в любом случае вызывали подозрения. Но даже из тех беженцев лишь относительно небольшая доля знала всю правду, и еще меньшая часть готова была нести бремя непопулярности, рассказывая правду.

Пока нацисты ожидали, что они одержат победу, их террористические подразделения были строго отделены от народа, а во время войны – от армии. Армия не использовалась для совершения злодеяний, и войска СС набирались из «подготовленных» людей независимо от их национальности. Если бы в Европе удалось установить задуманный новый порядок, мы стали бы свидетелями межъевропейской организации террора под немецким руководством. Террор осуществлялся бы представителями всех европейских национальностей, за исключением евреев, но был бы организован в соответствии с расовой классификацией различных стран. Немецкий народ, конечно, от него не был бы избавлен. Гиммлер всегда считал, что власть в Европе должна находиться в руках расовой элиты, собранной в войсках СС, и не иметь национальных связей.

Лишь поражения вынудили нацистов отказаться от этой идеи и для вида вернуться к старым националистическим лозунгам. Частью этого поворота было активное отождествление всего немецкого народа с нацистами. Шансы национал-социализма на организацию подпольного движения в будущем зависят от того, что никто больше не будет способен узнать, кто нацист, а кто нет, так как не будет больше никаких видимых признаков различия, и, прежде всего, от убежденности держав-победительниц, что между немцами на самом деле нет никакого различия. Чтобы это произошло, необходим усиленный террор, после которого в живых не останется ни одного человека, чье прошлое или репутация позволили бы назвать его антифашистом. В первые годы войны режим был удивительно «великодушным» к своим оппонентам, при условии, что они сидели спокойно. Но в последнее время было казнено бесчисленное множество людей, даже несмотря на то, что из-за отсутствия на протяжении многих лет всякой свободы передвижения они не могли представлять какую-то прямую угрозу для режима. С другой стороны, мудро предвидя, что, несмотря на все меры предосторожности, союзники все еще могут найти в каждом городе несколько сотен людей с безупречным антифашистским прошлым – на основании свидетельств бывших военнопленных и иностранных рабочих, а также сведений о тюремном заключении или пребывании в концлагерях, – нацисты уже обеспечили своих людей соответствующими документами и свидетельствами, что делает эти критерии бесполезными. Таким образом, в случае заключенных концентрационных лагерей (численность которых никто точно не знает, но, по оценкам, она составляет несколько миллионов человек), нацисты могут спокойно их ликвидировать или отпустить: в том невероятном случае, если они все же выживут (резня, вроде той, что произошла в Бухенвальде, не является наказуемой в соответствии с определением военного преступления), их все равно невозможно будет безошибочно опознать.

Определить, кто в Германии нацист, а кто анти-нацист, может лишь тот, кто знает секреты человеческого сердца, куда человеческому взгляду не проникнуть. В любом случае те, кто сегодня активно организует антифашистское подполье в Германии, встретят вскоре свою кончину, если они не смогут действовать и говорить точь-в-точь как нацисты. В стране, где человек, не сумевший убить по приказу или не готов стать пособником убийц, сразу же привлекает к себе внимание, это не простая задача. Самый радикальный лозунг, который появился у союзников во время этой войны («хороший немец – мертвый немец»), имеет прочную основу в реальности: единственный способ определить противника нацистов это увидеть, когда нацисты повесят его. Никакого другого надежного признака не существует.

II

Таковы реальные политические условия, которые лежат в основе утверждения о коллективной вине немецкого народа. Они являются следствием политики, которая в самом глубоком смысле а- и антинациональна; которая совершенно определенна в том, что немецкий народ существует, только когда он находится во власти своих нынешних правителей; и которая посчитает своей величайшей победой, если поражение нацистов приведет к физическому уничтожению немецкого народа. Тоталитарная политика, которая полностью разрушила нейтральную территорию, где обычно протекает повседневная жизнь людей, добилась того, что существование каждого человека в Германии зависит от того, что он либо совершает преступления, либо соучаствует в них. Успех нацистской пропаганды в союзнических странах, выражающийся в том, что обычно называют ванситтаризмом, имеет второстепенное значение. Он представляет продукт обычной военной пропаганды и нечто, совершенно не связанное со специфическим современным политическим феноменом, описанным выше. Все документы и псевдоисторические свидетельства этой тенденции звучат как относительно невинный плагиат французской литературы времен предыдущей войны – и совсем не важно, что некоторые из этих авторов, забивших двадцать пять лет назад все печатные станки своими атаками на «вероломный Альбион», теперь предоставили свой опыт в распоряжение союзников.

Тем не менее даже дискуссии, которые велись с самыми лучшими намерениями между защитниками «хороших» немцев и обвинителями «плохих», не только упускают суть вопроса, но также явно не осознают масштабы катастрофы. Они либо скатываются к тривиальным общим замечаниям о хороших и плохих людях и к фантастической переоценке силы «воспитания», либо просто принимают перевернутую версию нацистской расовой теории. Во всем этом есть определенная опасность, потому что после знаменитого заявления Черчилля[10 - В своем выступлении перед палатой общин 24 мая 1944 г] союзники отказались от участия в идеологической войне и тем самым невольно дали преимущество нацистам, которые, без оглядки на Черчилля, организуют их поражение идеологически, и сделали вероятным сохранение всех расовых теорий.

Истинная проблема, однако, не в том, чтобы доказывать самоочевидное, то есть что немцы не были потенциальными нацистами со времен Тацита, или невозможное, то есть что все немцы глубоко внутри придерживаются нацистских взглядов, а в том, чтобы задуматься, как вести себя и как поступать с народом, в котором границы, отделяющие преступников от нормальных людей, виновных от невиновных, стерты настолько, что никто в Германии не сможет сказать, с кем он имеет дело – с тайным героем или с бывшим массовым убийцей. В этой ситуации нам не поможет ни определение ответственных, ни наказание «военных преступников». Такие определения, по самой своей природе, могут применяться только к тем, кто не только взял на себя ответственность, но и создал весь этот ад – и все же странным образом их имена до сих пор отсутствуют в списках военных преступников. Число же тех, кто несет ответственность и вину, будет относительно небольшим. Есть немало тех, кто разделяет ответственность без каких-либо видимых доказательств вины, и еще больше тех, кто оказался виновен, не будучи ни в малейшей степени ответственным. К ответственным в более широком смысле следует отнести всех тех, кто продолжал симпатизировать Гитлеру, пока это было возможно, кто способствовал его приходу к власти и кто приветствовал его и в Германии, и в других европейских странах. Кто посмеет клеймить всех этих Дам и господ из высшего общества как военных преступников? Они и правда не заслуживают такого определения. Бесспорно, они доказали свою неспособность судить о современных политических организациях – одни потому, что считали все принципы в политике нравоучительным вздором, другие потому, что испытывали романтическое пристрастие к бандитам, которых они перепутали с «пиратами» прошлых времен. Тем не менее эти люди, которые были ответственны за преступления Гитлера в более широком смысле, не несут никакой вины в строгом смысле этого слова. Эти первые сообщники нацистов и их лучшие пособники действительно не ведали, что творят и с кем имеют дело.

Необычайный ужас, возникающий у людей доброй воли всякий раз, когда речь заходит о Германии, вызывают не эти безответственные пособники и даже не конкретные преступления самих нацистов. Скорее, его вызывает вид этой огромной машины административного массового убийства, которую обслуживали не тысячи и даже не десятки тысяч отдельных убийц, а весь народ: в той организации, которую Гиммлер подготовил на случай поражения, каждый является либо палачом, либо жертвой, либо автоматом, продолжающим идти вперед по трупам своих товарищей, – которых раньше отбирали из различных отрядов штурмовиков, а позднее из любого армейского формирования или другой массовой организации. По-настоящему ужасно то, что каждый – независимо от того, связан он с лагерями смерти напрямую или нет, – вынужден принимать участие тем или иным образом в работе этой машины массового убийства. Ведь систематическое массовое убийство – истинное следствие всех расовых теорий и других современных идеологий, которые проповедуют право сильного, – не только невообразимо, но и выходит за рамки и категории нашего политического мышления и действия. Каким бы ни было будущее Германии, оно не будет определяться ничем,

Кроме неизбежных последствий проигранной войны-последствий, которые по своей природе носят временный характер. Не существует никакого политического ответа на немецкие массовые преступления, а уничтожение семидесяти или восьмидесяти миллионов немцев или даже их постепенная смерть от голода (о которой, конечно же, никто, кроме нескольких психотических фанатиков не мечтает) означали бы просто победу нацистской идеологии, даже если власть и право сильного перешли к другим людям.

Подобно тому как человек неспособен найти политическое решение для преступления административного массового убийства, так человеческая потребность в справедливости не может найти удовлетворительного ответа на тотальную мобилизацию людей с этой целью. Когда виноваты все, никого в конечном счете невозможно осудить[11 - То, что беженцы из Германии, которым посчастливилось либо быть евреями, либо достаточно рано подвергнуться преследованиям гестапо, были избавлены от этой вины, не их заслуга. Поскольку они это знают и поскольку они до сих пор приходят в ужас от того, что могло с ними случиться, они зачастую привносят в дискуссии невыносимый тон уверенности в своей правоте, который нередко, в особенности среди евреев, может оказываться – и на самом деле уже оказался – вульгарной изнанкой нацистских доктрин.]. Ибо эта вина не сопровождается даже простой видимостью ответственности, даже простым притворством. Пока наказание составляет удел преступника – и эта парадигма более двух тысяч лет была основой чувства справедливости и правосознания западного человека, – вина предполагает осознание вины, а наказание служит свидетельством того, что преступник ответственный человек. Как обстоят дела с этим, хорошо было описано американским корреспондентом[12 - Рэймонд Дэвис, корреспондент Jewish Telegraph Agency и радиожурналист Canadian Broadcasting Corporation, стал первым очевидцем, описавшим лагерь смерти в Майданеке.] в истории, достойной пера великого поэта.

Вопрос: Вы убивали людей в лагере? Ответ: Да.

Вопрос: Вы травили их газом? Ответ: Да.

Вопрос: Вы хоронили их заживо? Ответ: Бывало и такое.

Вопрос: Жертвы поступали со всей Европы? Ответ: Думаю, да.

Вопрос: Вы лично помогали убивать людей? Ответ: Нет, конечно. Я был всего лишь кассиром в лагере.

Вопрос: Что вы думали о происходившем? Ответ: Сначала было неприятно, но мы привыкли к этому.

Вопрос: Вы знаете, что русские вас повесят? Ответ (в слезах): За что? Что я сделал?

Действительно, он ничего не сделал. Он только выполнял приказы, а с каких пор выполнение приказов стало преступлением? С каких пор бунт стал именоваться добродетелью? С каких пор достойным может быть только тот, кто идет на верную смерть? Что же он сделал?

В пьесе Карла Крауса «Последние дни человечества», посвященной предыдущей войне, занавес падает, когда Вильгельм II восклицает: «Я этого не хотел!» И весь ужас, и комичность ситуации заключаются в том, что так это и было. Когда занавес упадет на этот раз, мы услышим целый хор голосов, кричащих: «Мы этого не делали!» И хотя мы больше не сможем оценить комическую составляющую, ужас ситуации по-прежнему будет заключаться в том, что так это и есть.

III

В попытке понять, какими были истинные мотивы, заставившие людей действовать подобно винтикам в машине массового убийства, мы не будем обращаться к спекуляциям о немецкой истории и так называемом немецком национальном характере, о возможностях которого лучшие знатоки Германии пятнадцать лет тому назад даже не подозревали. Гораздо больше можно узнать, рассмотрев своеобразную личность человека, который может похвастаться тем, что он был организатором и вдохновителем убийств. Генрих Гиммлер не относится к тем интеллектуалам, которые происходят из сумеречной зоны между богемой и мальчиками на побегушках, значение которых в составе нацистской элиты неоднократно подчеркивалось в последнее время. Он не является ни представителем богемы, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрейхер, ни извращенным фанатиком, как Гитлер, ни даже авантюристом, как Геринг. Он – «буржуа» со всеми внешними признаками респектабельности, всеми привычками хорошего отца семейства, который не изменяет своей жене и тревожно стремится обеспечить достойное будущее для своих детей; и он сознательно построил свою новую террористическую организацию, охватывающую всю страну, на допущении, что большинство людей не богема, не фанатики, не авантюристы, не сексуальные маньяки и садисты, а, прежде всего, трудяги и добропорядочные отцы семейств.

Кажется, Пеги назвал семьянина «великим авантюристом XX века». Он умер слишком рано и не узнал, что был еще и великим преступником века. Мы настолько привыкли восхищаться или по-доброму смеяться над искренней озабоченностью отца семейства и его торжественной решимостью облегчить жизнь своей жены и детей, что даже не заметили, как преданный отец семейства, больше всего обеспокоенный своей безопасностью, под давлением экономического хаоса нашего времени превратился в невольного авантюриста, который, несмотря на все свои старания и заботу, никогда не мог быть уверен в завтрашнем дне. Покорность этого типа проявилась уже в самом начале нацистского правления. Стало ясно, что ради своей пенсии, ради страхования жизни, ради безопасности своей жены и детей такой человек был готов принести в жертву свои убеждения, честь и человеческое достоинство. Нужен был лишь сатанинский гений Гиммлера, чтобы понять, что после такой деградации он был готов буквально на все, если повысить ставки и поставить под угрозу само существование его семьи. Единственное условие, которое поставил этот человек, заключалось в том, чтобы его полностью освободили от ответственности за его действия. Таким образом, тот самый человек, рядовой немец, которого нацисты, несмотря на годы самой яростной пропаганды не смогли убедить убить еврея (даже когда они ясно дали понять, что такие убийства останутся безнаказанными), в настоящее время обслуживает машину истребления, не высказывая никаких возражений. В отличие от более ранних подразделений СС и гестапо, всеобъемлющая организации Гиммлера опирается не на фанатиков, не на прирожденных убийц, не на садистов; она полностью полагается на нормальность работяг и отцов семейств.

Нам не нужно специально упоминать печальные вести о латышах, литовцах или даже евреях, которые принимали участие в гиммлеровской организации убийств, чтобы показать, что для наличия этого нового типа функционера не требуется никакого особого национального характера. Все они даже не прирожденные убийцы или извращенные предатели. И даже неясно, стали бы они это делать, если бы на кону не стояли их собственные жизни и будущее. Поскольку им больше не нужно было бояться Бога, а бюрократическая организация их действий очистила их совесть, они ощущали ответственность только перед своими семьями. Превращение семьянина из ответственного члена общества, интересующегося делами общества, в «буржуа», озабоченного только своим личным существованием и не имеющего представления о гражданской добродетели, сегодня международное явление. Трудности нашего времени – «Bedenkt den Hunger und die grosse Kalte in diesem Tale, das von Jammer schallt» (Брехт[13 - «Не забывайте о голоде и стуже в земной юдоли, стонущей от бед». Арендт явно цитирует по памяти последние строки «Трехгрошовой оперы», заменяя «голод» на «мрак»: «Bedenkt das Dunkel und die grosse Kalte / In diesem Tale, das von Jammer schallt».]) – в любой момент могут превратить его в человека толпы и сделать его орудием безумия и ужаса. Каждый раз, когда общество через безработицу лишает маленького человека его нормальной жизни и нормального самоуважения, оно готовит его к этой последней стадии, когда он готов взять на себя любую функцию, даже палача. Один выпущенный из Бухенвальда еврей обнаружил среди эсэсовцев, которые дали ему бумаги об освобождении, своего бывшего одноклассника, к которому он не обращался, но все же пристально смотрел. Вдруг тот, на кого он смотрел, сказал: «Ты должен понять – я уже пять лет как безработный. Они могут делать со мной все что угодно».

Этот современный тип человека, который полностью противоположен «citoyen» и которого, за неимением лучшего названия, мы назвали «буржуа», действительно смог развиться наиболее полно в особенно благоприятных немецких условиях. Трудно найти другую страну западной культуры, столь мало пронизанную классическими добродетелями гражданского поведения. Ни в одной другой стране частная жизнь и частные расчеты не играют столь значительную роль. Во времена национальных бедствий немцы успешно скрывали этот факт, но им никогда не удавалось его изменить. За фасадом провозглашенных и пропагандируемых национальных добродетелей, таких как «любовь к Отечеству, «немецкая отвага», «немецкая верность» и т. д., таились соответствующие реальные национальные пороки. Едва ли есть другая страна, где в среднем так мало патриотизма как в Германии; и за шовинистическими заявлениями о верности и отваге скрыта фатальная тенденция к неверности и предательству по оппортунистическим причинам.

Однако человек толпы, этот конечный результат «буржуа», представляет собой международное явление; и лучше не подвергать его большим соблазнам, слепо веря, что только немецкий человек толпы способен на такие ужасные деяния. Тот, кого мы назвали «буржуа», является современным массовым человеком, но не в экзальтированные моменты коллективного возбуждения, а в безопасности (или, как правильнее говорить сегодня, в небезопасности) своей собственной частной жизни. Он развел частные и общественные функции, семью и работу настолько далеко, что больше не может найти в себе самом какую-либо связь между ними. Когда его профессия заставляет убивать людей, он не считает себя убийцей, потому что он не сделал это из предрасположенности, а в силу своей профессии. Просто так он и мухи не обидит.

Если сказать члену этого нового профессионального класса, созданного нашим временем, что его призовут к ответу за то, что он сделал, он не почувствует ничего, кроме того, что его предали. Но если в шоке катастрофы он действительно осознает, что на самом деле он был не только функционером, но и убийцей, то выходом для него будет не бунт, а самоубийство – точно так же, как многие уже выбрали путь самоубийства в Германии, где волны самоубийств идут одна за другой. И от этого никому из нас пользы тоже не будет.

IV

На протяжении многих лет мы встречали немцев, которые заявляют, что им стыдно быть немцами. И у меня часто возникал соблазн ответить, что мне стыдно быть человеком. Этот глубокий стыд, который многие люди самых разных национальностей испытывают сегодня, – единственное, что осталось от нашего чувства международной солидарности; и подходящее политическое выражение для него пока не найдено. Из-за своей зачарованности наших отцов человечеством национальный вопрос легкомысленно был забыт; гораздо хуже, что они Даже не представляли себе, насколько ужасна идея человечества и иудео-христианская вера в единое происхождение человеческого рода. Не слишком приятно, даже избавившись от иллюзий о «благородном дикаре», открыть, что люди способны быть каннибалами. С тех пор народы лучше узнали друг друга и больше узнали о способности человека ко злу. В результате они все больше и больше испытывали отвращение к идее человечества и становились более восприимчивыми к расовым доктринам, которые отрицают саму возможность общности людей. Они инстинктивно чувствовали, что идея единого человечества в религиозной или гуманистической форме содержит обязательство общей ответственности, которую они не желают на себя брать. Идея человечества, очищенная от всякой сентиментальности, имеет очень серьезные последствия, требуя, чтобы в том или ином виде люди взяли на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, и чтобы все народы разделяли бремя зла, совершенного всеми остальными. Чувство стыда за то, что ты человек, глубоко индивидуально и по-прежнему остается неполитическим выражением этой идеи.

С политической точки зрения идея человеческой общности, не исключая ни один народ и не вменяя монополию вины ни одному, служит единственной гарантией, что какие-то «высшие расы» не почувствуют себя обязанными следовать «естественному закону» права сильных и истребить «низшие расы, недостойные выживания»; поэтому в конце «империалистической эпохи» мы окажемся в ситуации, когда нацисты покажутся грубыми предвестниками политических методов будущего. Следовать неимпериалистической политике и отстаивать нерасистскую веру с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем становится все яснее, насколько велико для человека это бремя человеческого единства.

Возможно, те евреи, предкам которых мы обязаны первой концепцией идеи человеческой общности, кое-что знали об этом бремени, когда каждый год они говорили «Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед Тобой», принимая на себя не только грехи своей собственной общины, но и вообще все человеческие проступки. Тех, кто сегодня готов идти по этому пути, не устраивает лицемерное признание «Слава Богу, я не такой», делаемое в ужасе от того, на что оказался способен немецкий национальный характер. Скорее всего, испытывая страх и трепет, они, наконец, осознали, на что человек способен, и это действительно служит предпосылкой любого современного политического мышления. Такие люди не подойдут на роль исполнителей возмездия. Но одно можно сказать наверняка: на них и только на них, тех, кто испытывает подлинный страх неизбежной вины рода человеческого, можно положиться, когда дело доходит до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против неисчислимого зла, которое способны причинить люди.

Семена фашистского интернационала[14 - Опубликовано в: Jewish Frontier, June 1945.]

I

Со всех сторон мы слышим, как от фашизма легко отмахиваются, говоря, что от него не останется ничего, кроме антисемитизма. А что касается антисемитизма, то весь мир, в том числе и евреи, научился мириться с ним, так что сегодня каждый, кто относится к нему серьезно, кажется немного смешным. Тем не менее антисемитизм, несомненно, был чертой, которая придала фашистскому движению ее международную привлекательность и помогла находить сочувствующих во всех странах и классах. Как мировой преступный союз, фашизм во многом основывался на антисемитизме. Поэтому если кто-то говорит, что антисемитизм останется единственным пережитком фашизма, то это равнозначно утверждению, что основная опора фашистской пропаганды и один из самых важных принципов фашистской политической организации сохранятся.

Выставление антисемитов простыми сумасшедшими и сведение антисемитизма к банальному предрассудку, который не стоит даже обсуждать, – весьма сомнительное достижение еврейской контрпропаганды. Из-за этого евреи никогда не понимали – даже тогда, когда они уже понесли непоправимый ущерб, – что их засосало в самый центр урагана политических передряг нашего времени. В результате неевреи тоже по-прежнему считают, что они могут справиться с антисемитизмом с помощью нескольких слов сочувствия. И упорно путают современную версию антисемитизма с простой дискриминацией меньшинств, даже не задумываясь о том, что его наиболее сильная вспышка произошла в стране, где дискриминация евреев была относительно слабой, тогда как в других странах с куда более сильной социальной дискриминацией (как, например, в Соединенных Штатах Америки) он не смог перерасти в значительное политическое движение.