По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

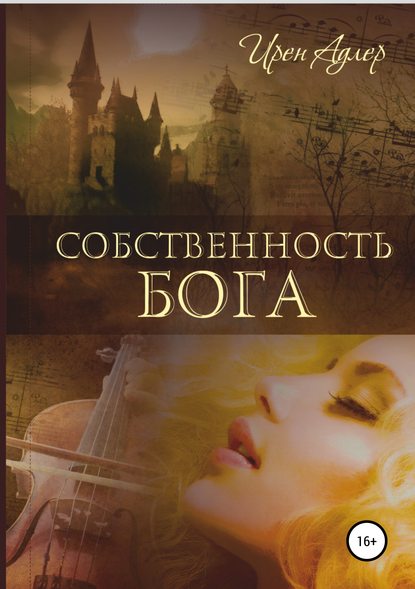

Собственность бога

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

* * *

Тогда мне это тоже казалось безумием. Блажью. Когда Мадлен в первый раз робко высказала предположение, я ей не поверил. Это было в день Святого Иосифа, епископ в храме благословлял детей. Она тоже присутствовала, раздавала мелочь. Одна монетка досталась Марии. Когда мы вышли, Мадлен, споткнувшись, едва не упала. Я поддержал ее, а она, спрятав лицо в ладонях, долго молчала. Меж пальцев блеснула слезинка. Я не придал тому особого значения, ибо в те последние недели перед родами она часто плакала. У нее отекали ноги, ей трудно было дышать, а по ночам она почти не спала. Если удавалось заснуть, то просыпалась внезапно и с криком. Ей снилось, что воды отошли, начались схватки, а рядом никого нет. Она одна в пустом доме. Она зовет, кричит, но никто не слышит. И ей страшно. От ужаса она просыпалась. На худеньком личике испарина. Я утешал ее, как мог, уверял, что я всегда буду рядом, что ей нечего бояться… Она молча, как зверек, прижималась ко мне.

И вот снова слезы. Я не спрашивал, ждал, когда она сама найдет в себе силы и заговорит. Мы уже вернулись к себе, в свои две комнатки под самой крышей. Мария катала по полу монетку, позвякивая новой игрушкой. Когда попыталась прикусить, я привлек ее внимание куклой с соломенными волосами и забрал монетку. Целый луидор.

– Ого, да мы богаты! Сегодня будет королевский ужин! Мадлен тихо сидела в углу. Потом обратила ко мне бледное личико. И тихо сказала:

– Она смотрела на тебя. Я не понял и продолжал подбрасывать монетку на ладони, прикидывая, в каком трактире заказать ужин и что еще можно купить на оставшуюся мелочь.

– Она смотрела на тебя, – повторила Мадлен. – Кто смотрел? – беззаботно переспросил я. – Она. – Да кто она?! Я не понимаю, Мадлен. – Герцогиня. Я опять ничего не понял. Мария требовала назад игрушку, и мне пришлось вступить с ней в переговоры. В качестве откупного я вручил ей мяч из цветных лоскутков и крошечную биту.

– И что с того? Она и на тебя смотрела. Мадлен покачала головой. – Нет, она видела только тебя. Я пожал плечами. Мы, мужчины, слишком рациональны, нам нужны доказательства. В предчувствия мы не верим. А мне как раз предлагалось поверить в предчувствие, и не просто в предчувствие, а в предчувствие беременной женщины. Всем известно, что, ожидая ребенка, женщины становятся подозрительными, их одолевает тревога, им мерещатся предприимчивые соперницы, и они ревнуют, даже не находя для этого достаточных оснований. Именно так я себе это объяснил. Мадлен, бедняжка, так чувствительна. Беременность протекает тяжело. Она сильно подурнела, у нее появились отеки, темные пятна на лице. Она очень страдает. Даже избегает смотреть на себя.

В последнее время она часто упрекала меня, обвиняла и даже требовала признаний. Утверждала, что всё знает о моих изменах. С той модисткой из соседнего переулка или с женой лавочника с улицы Дю Ша-Ки-Пеш. Не зря же эта толстуха так охотно отпускает в кредит! А эти гризетки, горничные, молодые хозяйки. Они все в этом замешаны! И чтоб я не смел отпираться. Я и не отпирался. Только гладил ее по волосам и целовал мокрые ресницы. Через пару часов, уткнувшись в мое плечо, она каялась и просила у меня прощения. Все это было как игра. Ни она, ни я всерьез в эту игру не верили. Так было положено по роли. И Мадлен старательно ее исполняла.

Но на этот раз в ее голосе что-то изменилось. Она что-то чувствовала. Одна женщина всегда разгадает другую. Да, на меня смотрели другие женщины – и горничные, и жены лавочников, и юные монастырские воспитанницы, и даже благородные дамы, которые бывали у епископа на исповеди. Эти последние прятали свой интерес за презрительным равнодушием. Секретарь епископа! Нищий студент. Простолюдин. Но все же они смотрели, отводили взгляд и снова смотрели. Я не обращал на это внимания, знал, что дальше взглядов это не пойдет, и потому смело убеждал Мадлен в своей супружеской неприкосновенности. А при упоминании сестры короля (сестры короля!), виновной в тех же прегрешениях, я и вовсе смеялся.

– Ты мне льстишь, Мадлен. Подумать только, сама герцогиня Ангулемская! Я могу загордиться, а гордыня – смертный грех. Неужели ты хочешь, чтобы я попал в ад? Пожалей мою бессмертную душу!

Я все еще пытался обратить ее ревность в шутку. Мария ударила по мячу, и я откатил его ей обратно. Но Мадлен не улыбалась. Глаза высохли, она все еще морщила лобик.

– Она смотрела на тебя.

Но я отмахнулся. Не верил. Уж слишком невероятным было то, что она предполагала. Все равно, что заподозрить султана Марокко в тайном почитании Христа. Или папу Урбана в совершении намаза. Страхи беременной женщины – вот что это.

Мадлен что-то почудилось в ее глазах. В ее холодных, серо-стальных с червоточиной глазах. Но это безумие.

Мадлен завела этот разговор еще раз, когда герцогиня явилась с очередным пожертвованием. Ее высочество была на удивление щедра. Отец Мартин дрожащими руками пересчитывал тяжелые мешочки. Глаза его сияли. Сколько добрых дел, угодных Господу, он сотворит благодаря этим мешочкам, скольких голодных детей накормит, скольким несчастным укажет путь… Старик не сомневался. Это сам Промысел вмешался и заронил жемчужину милосердия в душу высокородной дамы. А Мадлен твердила свое:

– Она на тебя смотрела! Блажь беременной женщины. Господи, за что Ты наказываешь нас? За что лишаешь нас разума? Это все гордыня. Я не слышал ее. Не слышал свою жену, хотя она отчаянно взывала ко мне. Вот она, слепая и глухая самоуверенность мужчины. Женщина сотворена из ребра и дана мужчине в помощники. У нее нет разума.

Но у нее есть сердце. И это сердце мудрее и прозорливей самого проницательного ума. Ум складывает картину из цифр, а сердце – из знаков. Ум требует доказательств, а сердце довольствуется чувством. Она чувствовала, а я выстраивал силлогизмы. Мои доводы укладывались в безупречные логические цепочки, а она твердила свое, и в глазах ее стояли слезы.

А потом мне представили доказательства. Ее высочеству понадобилось написать письмо, а я был призван в исполнители, ибо собственного секретаря у высочайшей особы под рукой не оказалось. Я был польщен. Сама герцогиня Ангулемская! И за труды вознаградит. Достопамятные пистоли серебром. Целых два. Отец Мартин посылал меня в Аласонский дворец представить полный отчет внезапной благодетельнице. Когда я принес ей счета и расписки, она меня отблагодарила. И на этот раз не поскупится. Не скупится же она на подарки сиротам! Она щедрая. Ею руководит Господь.

Она диктовала, а я прилежно выводил буквы. Делал паузы, пока она размышляла. Слушал ее шаги за спиной. Она ходила по комнате, размышляла, прикидывала. Я ее не видел, только слышал. Да и зачем мне на нее смотреть? Мое дело исполнять. Она както затихла слева от меня, совсем близко. Слова не произносила. И юбки не шелестели. Я терпеливо ждал, не оборачиваясь. Как вдруг почувствовал на затылке руку. Ее руку. Она запустила в мои волосы пальцы. Потом ее рука властно, без колебаний скользнула по моему плечу и груди. Она наклонилась, и я услышал ее дыхание. И ее духи. Ее безукоризненный белокурый локон коснулся щеки. Я оцепенел. Привычный мир затаился и готов был взорваться. Мой рассудок пугливо замер. Только сердце бешено колотилось. Она вновь сгребла мои волосы, потянула назад и вновь наклонилась. Совсем близко. Горячее и влажное коснулось моего уха. Ее язык… Он скользнул с каким-то особым, сладострастным изворотом, с пугающей греховной опытностью. Мадлен ничего подобного не умела, ей бы это и в голову не пришло. Она была так застенчива, бедняжка. А кроме Мадлен, ни одна женщина так не касалась моего тела. У меня горло перехватило, а она уже шептала, ровно, без признаков смущения.

– Через три дня я вновь навещу твоего благодетеля. К вечеру у меня случится легкий обморок, и по причине дурноты мне придется остаться на ночь. В полночь я спущусь в библиотеку, и там меня будешь ждать ты. Слышишь, мой мальчик? Фортуна любит тебя.

И вновь этот изворот языком. Пауза, горячий скатившийся по шее вздох. Затем отпустила. Обошла стол и встала напротив. Смотрела на меня и улыбалась. Голову склонила набок – изучала. Я чувствовал ее взгляд. На коже. Ей было интересно, хотела знать, что изменилось и что произойдет дальше. Наслаждалась моей растерянностью.

– Продолжим? Ее голос звучал с игривым равнодушием. О чем это она? Ах да, письмо. Но я забыл, как это делается. Посыпались кляксы. Лист был безнадежно испорчен. Кажется, я просил прощения. Но она была великодушна, все мне простила и даже накрыла мою руку своей.

Я вышел из комнаты. Руки и ноги тряслись. Я прислонился к сте не и попытался вдохнуть. У противоположной стены стояла придворная дама, та самая, кого герцогиня отослала прежде, чем начать диктовать. Ее скуластое лицо с темными глазами было мне знакомо. Кажется, я ее знал и даже говорил с ней, но в тот момент не мог вспомнить, где и когда. Она мрачно на меня взглянула. Затем, приблизившись, произнесла:

– Будь осторожен. Она всегда берет то, что желает.

Глава 4

Он сидел за столом. Темные волосы. Лицо усталое и очень молодое. Из-за бьющего в глаза солнца она не сразу различила детали, но отметила явление, необъяснимое прежде: на фоне привычной черно-белой прозы, плоской, давно разгаданной, он был единственным цветовым пятном, яркий рисунок на влажной штукатурке, рисунок живой и объемный. Она не могла дать тому объяснений, просто смотрела. Глаза ее постепенно привыкли. Высокий, укрытый темной прядью лоб, благородной формы скулы, твердый и нежный рот, упрямый подбородок, и еще она увидела его руки, его пальцы, изящные и сильные. Когда она вошла вслед за стариком, он держал в правой руке перо, а левая свободно лежала поверх бумаг. Рукава его поношенной куртки были закатаны почти до локтя, оставляя свободными запястья. И она невольно залюбовалась.

* * *

Я вышел на улицу. Лицо горело. И нечем было дышать. Руки по-прежнему тряслись, а ноги плохо слушались. Стыд, ужас, смятение, и в этом вихре – чувственная горечь. Да, именно так. Я чувствовал возбуждение. Стыдное, гадкое. То, что приходит с другой стороны, оттуда, где нет света, а есть только плоть, землистая, неодушевленная. Дыхание греха. Нет, не того смехотворного, мальчишеского, когда пялишься на стройную щиколотку гризетки, а греха глубинного, изначального.

Я бросился прочь. Бежал по улицам, спотыкался, с кем-то сталкивался, слышал в свой адрес проклятия, но остановиться не мог. Пытался стряхнуть след ее рук. Этот след все еще проступал ожогом на коже затылка и на плече, где задержалась ее ладонь.

А мочка уха была отвратительно влажной. Я несколько раз провел по ней рукавом, но присутствие влажного и горячего только усиливалось. Нашел в кармане мелочь и в первой попавшейся лавке купил вина. Дешевый мозельский уксус. Но он приятно кислил, и я сделал несколько глотков.

Боже милостивый, Мадлен права… Мадлен права! Как же это возможно? Как же теперь быть?

Я оставил кувшин на прилавке и побрел домой. Принцесса крови! «Она смотрела на тебя!» Господи, как же я был слеп.

Когда это началось? Возвращаясь по цепочке событий, обретаешь его, первое воспоминание. Начало, исток. Как озарение, вспышка во тьме спасительного беспамятства. Она пожаловала в феврале, сразу после масленичных гуляний. Вероятно, под предлогом, что нуждается в исповеди.

Отец Мартин показывал ей дом, больницу и трапезную. Затем привел в библиотеку. А я все еще оставался там. Работал всю ночь, переписывал набело прошения, которые мне заказали торговцы с улицы Сен-Дени, готовил заметки к семинару, правил перевод, который должен был сделать для Габриеля де Бризо за 20 ливров, и еще что-то. Кажется, выбрал несколько цитат из «De libero arbitrio»[5 - «О свободе воли»] Блаженного Августина. Я не спал всю ночь и очень устал. Ныла спина, и глаза слезились. От дешевых свечей, которые быстро и бесформенно оплывали, было душно. На рассвете я даже задремал, уронив голову на руки, но проснулся от холода. Огонь в камине погас. Я нашел несколько деревянных обрезков и вновь развел огонь. Солнце уже встало. Пятна горели на полу, на кожаных переплетах, но тепла не было. Весна только набирала силу. Я подержал окоченевшие пальцы над огнем и вернулся к столу. Предстояло составить еще несколько писем. Отец Мартин обычно делал краткие заметки, о чем следовало упомянуть в послании, а текст я добавлял сам. Подумал, что надо скорей закончить и подняться к Мадлен. Она целую ночь была одна.

Затем я услышал шаги и голоса. Узнал отца Мартина. Похоже, с ним гости. Старик благодушно щебетал. Хлопочет о пожертвованиях. Весь в трудах. Я выжидающе смотрел на дверь. Кто это с ним?

С ним была дама. Знатная дама. Одета роскошно. Держится прямо и в то же время с какой-то благородной небрежностью. Как держатся все они, те, кто наделен властью. Лицо красивое, узкое, бледное. Веки полуопущены. Губы чуть кривятся. Она благосклонно внимает этой старческой трескотне, но, похоже, едва ли улавливает смысл. Ей скучно.

На ней черное платье из тонкого переливчатого бархата. Мадлен как-то прижалась щекой к штуке такого бархата в лавке, когда мы бродили по торговой площади, и потом долго рассказывала, какая это теплая и нежная ткань, как она окутывает, будто облако, нежит и балует. Бедная девочка, она могла об этом только мечтать. Штопала старый шерстяной чулок и придумывала платье, какое сшила бы себе из этой волшебной ткани. А гостья была обмотана в этот бархат с головы до ног, с большими излишками, которые ложились складками у талии и на рукавах. К тому же с плеч у нее спадал такой же безразмерный плащ с оторочкой из горностая. (Из такого плаща Мадлен соорудила бы себе три платья. Да еще пару юбочек для Марии.) По краю плаща вилась серебряная лоза, разбрасывая замысловатые округлые ветви. Точно такая же серебряная вязь сбегала по ее корсажу к талии и там, раздваиваясь, уходила вниз по широкой юбке. В этих серебряных узорах мерцали крошечные, искусно вшитые жемчуга. Точно такие же жемчуга украшали ее волосы. На плечах – облако драгоценных кружев. Только на руках ни одного перстня. Герцогиня Ангулемская. Сестра короля.

Все эти подробности – серебряное шитье, кружево, жемчуг, скучающий вид – всплыли в памяти внезапно. Тогда, в минуту ее визита, я ничего не заметил. Я слишком устал и уже пару часов боролся со сном. Все вокруг подернулось дымкой, расплылось, а люди двигались как безликие, бесформенные силуэты. Действия я совершал машинально. Она вошла, я встал и поклонился. А вот какое все это имело значение и какой несло в себе тайный смысл, мне открылось гораздо позже. Мы всегда видим только то, что хотим видеть, или только то, что позволяют нам видеть наши страхи. Мы слепы по собственному желанию. А затем я хлебнул мозельской отравы и прозрел.

Ее скучающее лицо. Очень правильное, гладкое, неподвижное лицо власти. Она сама власть, она рождена ею, она носит эту власть на плечах, как свой безразмерный плащ. Сияние холодного, презрительного могущества исходит от нее, разливаясь вокруг, как разливается сияние праведников. Она глядит на меня с величавым равнодушием. Еще один предмет мебели, вроде тех пыльных шкафов, что выстроились вдоль стен и набиты книгами. Из-под полуопущенных век, совершенно неподвижных, будто приклеенных к глазному яблоку, скользит ее взгляд. И вдруг этот взгляд возвращается. И веки дрожат. Она смотрит на меня. Пока поднимаюсь из-за стола, пока делаю шаг, пока изгибаю спину в поклоне. Она смотрит. А затем протягивает руку. Принцесса крови протягивает мне руку! И снимает перчатку. Не будь я полумертв от усталости и слеп от рези в глазах, я бы удивился. Смутился бы, опешил, не сообразил бы, что мне с этой рукой делать. Таращился бы на нее как неотесанный деревенщина. Но, к счастью или к несчастью, я был слегка не в себе и потому действовал без раздумий. Она протянула руку, я взял и поцеловал. Рука такой же фарфоровой белизны, как и ее лицо, с голубоватыми жилками, сухая и прохладная. Ногти розовые. Она позволила мне эту руку лицезреть и даже познать на ощупь. И я не нашел в этом ничего удивительного! Не задал себе ни единого вопроса. Следует обладать завидной долей самоуверенности, чтобы усмотреть причину этой милости в самом себе. А я этой самоуверенностью не обладал и потому счел происшедшее за случайность.

Глава 5

Итак, она определила болезнь. Желание. Впервые за много лет она желала мужчину. Желала его не как опосредованный символ игры, как трофей или орудие, а желала в самом изначальном, презираемом смысле. Она желала его как любовника. Ее влекло к нему, и влечение было пугающим по силе и насыщенности. Оно не поддавалось привычным тискам рассудка, не тускнело от приводимых доводов и не растворялось в рутине дней. Напротив, подвергаясь угнетению, оно крепло, будто питаясь своими стражами.

Возможно, ей мстила отвергаемая женская природа, которую много лет назад она объявила своим врагом. Эта природа, как покоренный завоевателями народ, терзаемый игом, в конце концов желает признания и свободы. Это зерно греха в плоти человека, его изъян и его слабость. Такая же неистребимая зависимость, как голод или жажда. Как бы смертный ни пытался возвыситься, вознестись к вершине могущества, плоть не позволит ему чрезмерно увлечься. «Respice post te! Hominem te memento!»[6 - «Обернись! Помни, что ты человек!» (лат.)] – шепчет раб за спиной триумфатора. Если великого властелина лишить пищи, то он умрет, невзирая на все свое величие. Как умер царь Мидас, пожелавший обрести дар обращать в золото все, к чему прикоснется. Алчность лишила его рассудка (ох уж эти страсти!), и он забыл, что та же участь превращения постигнет и кусок хлеба, как только он возьмет его в руку. Великий царь умер от голода. Зависимость от телесной прозы сводит на нет все разглагольствования и мечты о свободе.

Свобода – это призрак. Она, герцогиня, тоже мнила себя свободной, называя себя охотником, идущим по следу, но оказалась в ловушке. Что же ей теперь делать? Лекарства нет. Спасения нет. Но почему нет спасения? Ей вовсе не обязательно умирать от голода. Она может его утолить. Она столько лет запрещала себе эту слабость – увлечься, потерять голову, что давно искупила грех. Она отрицала саму жизнь, почитая ее за врага. Почему бы не обратить своего врага в союзника? Почему бы не позволить себе приключение? Безумство? Слабость? Почему бы не развлечься, в конце концов? Что она теряет? Она может затеять охоту, тайную, неспешную. Она может расставить силки и раскидать приманку, а затем предвкушать. Процесс выслеживания и охоты на зверя не менее сладостен и увлекателен, чем сам триумф. Она будет наслаждаться. Она загонит зверя до изнеможения, до дрожи в ногах, она вынудит его упасть на колени и признать свое поражение. Возможно, она даже ранит его. Или убьет. Но это будет потом. Сначала будет победа. Чистая победа.

* * *

Я знаю, меня находят привлекательным. Мадлен не раз говорила об этом. Глаза ее при этом ревниво темнели. Отец Мартин предостерегал. В университете требовали список моих побед. А я не находил это достаточно убедительным, чтобы возгордиться. Да, черты лица правильные, неплохо сложен, волосы густые, кожа чистая. Что с того? Плоть есть томление и прах, век ее недолог. Стоит ли превозносить ее зыбкие совершенства? Юность кончится, волосы поседеют, лицо обезобразят морщины, и то, что прежде ласкало взгляд, станет поводом для насмешек. К тому же кроме внешности человеку даны еще разум и дух. А что такого великого я познал, или каких таких недосягаемых высот достиг мой дух, чтобы дать мне повод возгордиться? Самоуверенность не произрастает на бесплодной почве. Родителей своих я не знаю, первые воспоминания отсылают меня к бедному монастырскому приюту. Затем недолгие мытарства в приемной семье, куда меня взяли лущить горох и таскать воду. Очень скоро побег и скитания в стайке таких же безродных оборвышей. Голодные дни и ночи. Наступившая зима. И встреча с отцом Мартином по невероятной божественной случайности. Вот моя короткая жизнь. Если у кого и есть повод собой гордиться, так это у отца Мартина: из грязного, дикого, исхудавшего найденыша он воспитал для своего короля вполне пристойного подданного. Я ему всем обязан. Он славно потрудился, мой бедный отец. Тем не менее, даже овладев латинским и греческим, я остаюсь все тем же найденышем. Я слишком ничтожен. Мной не могла увлечься принцесса крови. Пусть она и бывает в доме отца Мартина, пусть бросает в мою сторону взгляды, но у нее другие мотивы. В этом я уверен. Она добрая христианка, дала обет, совершив паломничество в Мармутье[7 - Аббатство Мармутье основано в IV веке святым Мартином Турским.]. Или такова ее искупительная жертва! Ничего другого и быть не может.

Оказывается, может. Неожиданно сердце сдавила такая тоска, что из глаз едва не брызнули слезы. Мадлен, бедняжка, уже несколько часов одна, а я обещал скоро вернуться. Я бросился к дому епископа через площадь Сорбонны, перепрыгивая через канавы и выставленные поперек улиц прилавки, пугая и расталкивая мелких торговцев.

Мадлен сидела с пяльцами у окна. Она брала надомную работу у знакомой золотошвейки – вышивала на платках монограммы. Получалось у нее очень неплохо, но я запрещал ей заниматься этим подолгу. Она согласно кивала, но я знал, что стоит мне оказаться за дверью, как она тут же возьмется за пяльцы. Чтобы заработать несколько су. Избавить меня хотя бы от одной бессонной ночи. Я взглянул на нее с порога, и к сердцу вновь подступила тоска и какая-то мучительная нежность.

Она же еще совсем девочка. Худенькое личико, большие глаза. Я увел ее из родительского дома, когда ей едва исполнилось семнадцать, и обрек на полуголодное существование. Она выносила нашего первого ребенка и сейчас носила второго. Роды были тяжелыми, и врач, мэтр Бонне, сказал, что повторной беременности следует избегать по меньшей мере лет пять, чтобы сохранить жизнь матери. Я готов был соблюдать предписание врача и даже отказывался от супружеских притязаний, но Мадлен по прошествии двух месяцев сказала, что слишком любит меня и не желает обрекать на такие страдания. Я и тогда не сразу сдался, хотя мне это было нелегко, но Мадлен однажды прошептала, краснея и пряча лицо, что ей самой как-то не по себе без этих самых притязаний. Тут уж мне нечего было возразить. Я жалел ее и готов был на любые жертвы, но она, глупышка, не желала быть фиктивной женой. Позже мне пришло в голову, что тут не обошлось без сплетен, которых она наслушалась, отправляясь по утрам на рынок или помогая на монастырской кухне. Там шли обычные разговоры о том, что муж, отлученный от супружеского ложа по причине болезни или беременности жены, непременно найдет утешение у какой-нибудь бойкой красотки. А уж если муж такой красавчик, как у нее, то тем более без интрижки не обойдется. Смотри в оба. Вот она и смотрела, милая девочка, в полной уверенности, что все мужчины, не исключая и ее мужа, готовы на случный грех по десять раз на дню. Иногда она меня проверяла (опять же следуя советам наставниц): ласками и поцелуями увлекала в постель, едва лишь я переступал порог. Я должен был доказать на деле, что нигде не растрачивал себя и с легкостью готов исполнить свой супружеский долг. Я немедленно разгадал ее наивный замысел и тихонько посмеивался. Бедная моя девочка, мне бы ничего не стоило обмануть тебя, и ты бы никогда не узнала о моей измене. Но зачем? Я любил ее, а она, несмотря на детские уловки, всецело мне доверяла. Я не мог ее предать.

Я быстро пересек комнату, взял руку жены и поцеловал тонкие исколотые пальцы. В этом мое единственное спасение. Только так я могу избавиться от скверны. Ее теплые полудетские ладошки…

– Что с тобой? – спросила она. – Ты такой бледный. Я прятал лицо в ее ладонях. Не хотел, чтобы она видела меня. Все еще этот мучительный стыд. А ухом прильнул к ее животу. К ее огромному, круглому, невероятной красоты животу. Изнутри последовал мягкий укол.