По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

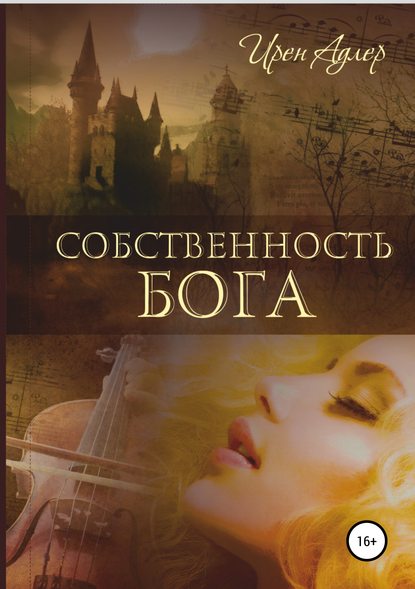

Собственность бога

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Толкается, – прошептала Мадлен. – Скоро уже. Я приложил другое ухо, и вновь с другой стороны толчок. – Да он драчун! – Нет, – мягко возразила Мадлен. – Он нетерпеливый. На свет просится.

Мы оба не сомневались, что будет мальчик. Мария, наш первенец, пребывая в утробе матери, вела себя очень пристойно, почти не досаждая плохим самочувствием. А второй младенец вел себя крайне настойчиво. Мадлен жаловалась, что он играет на ней, как на полковом барабане. И вздыхала: «Мальчишка!»

У меня за спиной послышались шорох и сопение. Мария выбралась из своего угла и направилась за своей порцией ласки. Она уже освоила искусство ходить, но иной раз для пущей убедительности вновь опускалась на четвереньки, и тогда ни одно препятствие не преграждало ей путь.

– Я не забыл о вас, мадемуазель! – сказал я и взял на руки подбиравшуюся ко мне девочку.

– Ко мне она так не просится, – ревниво заметила Мадлен. – Мне иногда кажется, что я для нее и вовсе не существую. Вспоминает, когда хочет есть.

В словах Мадлен была доля правды. Мария действительно из нас двоих явно предпочитала меня и по детской своей прямолинейности привязанности не скрывала. Стоило мне переступить порог, как она бросала все занимавшие ее предметы и следовала за мной неотступно. А если находила, что я непозволительно долго уделяю внимание ее матери, поднимала крик. В мое отсутствие она не доставляла особых хлопот, не капризничала, но все же я иногда забирал малышку с собой, если намеревался несколько часов работать в библиотеке. Девочка развлекалась тем, что комкала и разбрасывала старые бумаги, а если уставала, то дремала у меня на коленях. Иногда она как зачарованная следила за моим пером, которым я выводил загадочные для нее знаки, нисколько не скучая и не утомляясь. Мадлен в это время могла заняться хозяйством, сходить в лавку или просто передохнуть.

– А если будет девочка? – хитро осведомилась Мадлен, пока я возвращал Марию к ее занятиям.

В ответ я возвел глаза к небу. – Тогда одному Богу известно, как я один со всеми вами управлюсь! Ночью Мадлен, умиротворенная моей лаской, быстро уснула. А я не спал. В тишине беспокойные мысли вернулись, с кричащей яркостью подступили воспоминания.

Глава 6

Дьявольское присутствие в плоти человеческой дает причудливые и разнообразные метастазы. Каждый носит в себе это зерно, эту сатанинскую пряность, которую Люцифер подмешал в эдемскую глину. И освободиться от изначальной гнили под силу только истинному святому. А святой… Святые – это плод воображения голодных попов, измысливших эти сказки для пополнения церковной кружки. Кости праведников хорошо продаются.

* * *

«Через три дня…» Что же мне теперь делать? Рассказать Мадлен? Нет, немыслимо. Бедная девочка не вынесет. При всей своей любви ко мне и при всем доверии, которое она ко мне питает, ей трудно будет поверить в мою мужскую незаинтересованность. Она тут же начнет сравнивать, отыскивать улики и доказательства и, распаленная подозрениями, разрешит спор не в свою пользу. Будет терзаться, страдать, изводить себя ревностью. Если бы не беременность… Это усиливает ее беспокойство. Нет, говорить с Мадлен – это самоубийство. Или убийство.

Тогда с кем же? Исповедаться отцу Мартину? У меня от него никогда не было тайн. Все, что меня тревожило, что досаждало или вызывало сомнения, я доверял ему в исповедальне, и святой отец разрешал мои сомнения советом или молитвой. Как он поступит на этот раз? У меня опять подкатила тоска. Бедный старик, такой удар, и от кого! От приемного сына. От любимого воспитанника. Отец Мартин все еще верит, что на герцогиню снизошла благодать и что она благочестивым рвением спасает душу. Знал бы он, что это за благодать! Я чуть не застонал. Старик будет в отчаянии. И наделает глупостей. В отличие от Мадлен, меня он обвинять не станет, а вот герцогине достанется. «…И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей…»[8 - Откровение Иоанна Боослова 17:4.] Вавилонская блудница будет заклеймена, предана анафеме и немедленно изгнана. Он обрушится на нее в обличительной проповеди. И перессорится со всей знатью. От него всего можно ожидать. Благородные господа отвернутся. И пожертвования прекратятся. К тому же герцогиня вряд ли последует заповеди Христа и подставит вторую щеку. Она будет мстить. Я вновь вспомнил ее холодное, высокомерное лицо и то могущество, которое она излучала. Она не привыкла, чтобы на ее просьбу, каприз или желание отвечали отказом. Она привыкла брать, и она не остановится до тех пор, пока те, кто оскорбил ее, не понесут наказание. Она будет мстить. Да пусть бы только мне. Но есть еще Мадлен, Мария и малыш, который должен вот-вот родиться. Что будет с ними?

Господи, что же делать? Помоги мне, подскажи. Я терзался этими вопросами все последующие сутки. Уже почти решился пойти к отцу Мартину, но передумал на половине пути. Мадлен вновь спрашивала, не болен ли я, ибо при всех моих лицемерных потугах мне не удавалось до конца скрывать свои мысли. Иногда я утешал себя предположением, что герцогиня и вовсе не приедет, что она передумает, что она найдет себе другого, более достойного, что она опомнится, что секретарь епископа не покажется такой уж желанной добычей, что она заболеет, упадет с лошади, отправится в изгнание. Но подобные уговоры действовали недолго. Вновь подступали тоска и странный, подспудный ужас.

На третьи сутки мысли несколько изменили направление. Я ослабел и уже не в силах был искать выход. Дьявол не замедлил этим воспользоваться. А почему, собственно, ты так ее боишься? Герцогиня красивая женщина. Очень красивая. Нежная кожа (вспомни ее руку!), тонкий стан, высокая грудь. К тому же она богата. Что ты теряешь? Ты же не юная девица, которой угрожает бесчестье. Ты мужчина и в силах исполнить все ее прихоти. А если ты ей понравишься, она тебя вознаградит. Отсыплет монет. Тебе ведь нужны деньги? Нужны? Конечно, нужны. Пожалей свою жену. Она горбится у окна с этой вышивкой, у нее исколоты пальцы, слезятся глаза. Ты сам чаще проводишь ночи не на супружеском ложе, а за письменным столом. Пишешь трактаты за гроши для состоятельных недорослей, сочиняешь прошения для торговцев. Тратишь юность, бесценный краткосрочный дар, на душные университетские кельи, на изучение человеческих кишок, на бычьи пузыри. Ты превращаешься в старика. Пока ты молод, полон сил, тебя хватит на десяток таких герцогинь, ибо плоть твоя желает гораздо большего, чем может дать Мадлен. За что же ты наказываешь себя? За что обделяешь? За что приговорил себя к неутолимому голоду, который неизменно терзает мужчину, если он противодействует природе? Ты боишься изменить? Нарушить клятву? Это и не измена вовсе. Ты делаешь это не по собственной воле, а всего лишь подчиняясь приказу. Она особа королевской крови. И ты обязан ей подчиняться. Это твой долг как верноподданного. Чего же ты боишься?

Дьявольский голос не умолкал. То скатывался до шепота, то угрожал. Мне виделись вытянутые в трубочку, извергающие слова губы, я почти чувствовал их прикосновение, такое же жаркое и бесцеремонное, как то, первое. Дьявол, как опытный торговец, разворачивал передо мной гирлянду из сияющих соблазнов. Искушение подступает. Ты боишься обратить свое тело в товар, но разве ты сам уже не товар? Ты продал свой ум, свое время, свою молодость. Но продал все это за гроши. Не выгодней ли продавать за золото тело? Тем более что плоть наименее ценное составляющее. Тебе это представляется грехом, но если ты отвергнешь герцогиню, вызовешь ее гнев, то совершишь еще больший грех – подвергнешь опасности тех, кого любишь. Ты отплатишь черной неблагодарностью епископу, который вырастил тебя, ты обречешь на голодную смерть Мадлен, которая ради тебя покинула отчий дом, ты осиротишь свою дочь, которая обречена будет на монастырский приют. Ты погубишь их всех! Вот чего ты добьешься, если пожелаешь играть в добродетель. Ты станешь преступником. К концу третьих суток я был в полном изнеможении и желал только одного – поскорей бы все кончилось.

Мадлен уснула, прижавшись ко мне. Через час или два она с криком проснется и будет меня искать. Но не найдет. Я сделал бы все что угодно, чтобы защитить ее, избавить от этих кошмаров, хранил бы ее сон, как благоговеющий аргус. Но должен уйти. Она всего лишь маленькая простолюдинка, а ее тоска и страх ничего не значат по сравнению с прихотью знатной дамы.

Глава 7

В день св. Августина, сразу после Пасхи, когда парижане все еще затевали шутовские процессии с пальмовыми ветвями и разыгрывали тайную вечерю с пирогами и обильным возлиянием, в доме епископа Бовэзского состоялся съезд небольшого почтенного благотворительного общества. В состав этого общества входили дамы-попечители приюта кающейся Марии Магдалины, которые своими трудами спасли немало погибших душ, возвратили к свету отчаявшихся и падших. Так, во всяком случае, они полагали. Ее высочество герцогиня Ангулемская некоторое время назад изъявила желание войти в число почтенных попечителей и внесла значительную сумму в скудную казну. Ее благочестивый порыв был принят с благоговейным восторгом. Весть о том, что она имеет намерение почтить своим присутствием благородное собрание радетелей невинности внесло в их ряды радостное возбуждение. Никогда еще столь знатная гостья не разделяла их скромную трапезу. Отец Мартин был также весьма горд, что знатная прихожанка преломит хлеб за его столом.

Клотильда прибыла в особняк епископа к восьми часам вечера. Она помнила, что назначила свидание на двенадцать. Она и тревожилась, и предвкушала. Ей предстояло пережить скучнейший ужин в компании матрон, среди которых была престарелая мадам де Бельгард, знавшая Генриха Четвертого еще королем Наваррским, и желчная графиня де Булонь, чьи нравственные воззрения строго соответствовали заветам апостола Павла. Истинный брак, по ее скромному разумению, должен был совершаться по взаимной неприязни, чтобы всю последующую супружескую жизнь преодолевать эту неприязнь,сглатывать рвотный позыв и таким почтенным образом спасать свою душу. А брак по взаимной склонности приравнивался ею к прелюбодеянию. Удовольствие от ласк мужчины означало гибель души, а желание этих ласк – одержимость демоном. Во время ужина Клотильда поспешила согласиться с очередной сентенцией старой дамы и даже процитировала пару строк из послания апостола к коринфянам: «Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом…»[9 - Первое послание к коринфянам 7:34]

Речь за ужином шла о девочках-сиротах, плодах незаконной любви, а также о девушках, согрешивших по бедности и неведению. Всех этих девиц принимали в приюте Кающейся Магдалины и наставляли на путь истинный. Наряды и украшения были строжайше запрещены, дабы не вводить в соблазн. Воспитанницы носили бесформенные полумонашеские робы, волосы скрывали под безразмерными чепцами и целый день занимались рукоделием: подрубали простыни и скатерти, покрывали незатейливой вышивкой нижние юбки богатых и благочестивых горожанок. Одна из сестер-надсмотрщиц читала заунывным голосом откровения Иоанна Богослова, житие Екатерины Сиенской или устав Франсуазы Бретонской.

Слушая неторопливый разговор престарелых кумушек, Клотильда испытывала странное удовлетворение. Знали бы они, эти поборницы нравственности, в чем истинный мотив ее благочестия! Хотелось бы ей видеть их желтые иссохшие лица, когда она обронит вольное замечание о сладости отвергаемого ими греха, о теплой бархатистой коже, о шелковистых прядях, скользнувших сквозь пальцы, о длинных ресницах, о губах, сухих от волнения, нежных и покорных, губах, которых она через пару часов коснется. Как же она презирала этих святош, этих лицемерок, играющих в добродетель. Их души черны как сажа, а грехи так тяжелы, что немедленно потянут их вниз, в адскую бездну.

Час приближался. Клотильда уже сыграла приступ недомогания, и отец Мартин был счастлив предоставить в ее распоряжение парадный епископский альков, где стены с потрескавшейся штукатуркой были обиты бархатом, а пол устлан ковром. Сам епископ никогда не ночевал там, предпочитая узкую полупустую келью рядом с кабинетом. Этот парадный покой время от времени становился пристанищем знатных пилигримов. Там останавливался посланник папы Урбана и провел пару ночей сам Венсан де Поль перед поездкой во владения семейства Гонди. Теперь настала очередь королевской дочери провести ночь в этой святой обители и мистически причаститься. Прочие благородные дамы уже покинули дом, после того как приняли благословение и приложились к епископскому перстню.

Сопровождала герцогиню вторая придворная дама, Дельфина. Эта последняя не беспокоила госпожу дерзкими вопросами. Ее не терзали сомнения и не мучила совесть. Ибо происходила она из той породы людей, которые свято верят в непогрешимость своих господ и в установленный ими миропорядок, где сильный попирает слабого, а слабый, в свою очередь, ищет выгод от служения поправшей его силе.

Дельфина знала, что ее хозяйка затевает любовное приключение. Сама она была не охотница до подобных забав, но рьяно способствовала хозяйским причудам, как будто посредством сводничества становилась подлинной участницей. Из-за своей внешности, вялой и тусклой, будто природа пожалела для нее красок, Дельфина была невидима для мужчин. Если к ней и проявляли интерес, то из откровенной корысти, ибо ее близость к принцессе крови искупала отсутствие женственности. Брови и ресницы у нее были редкие, волосы жидкие, и молодость ее будто подернулась ранней патиной с белыми разводами. Во многом Дельфина была полной противоположностью Анастази, но в одном они неизменно сходились: обе ненавидели мужчин, одна – за пренебрежение, а вторая – за излишнее внимание.

Клотильду слегка позабавило, с каким старанием ее придворная дама расчесывала ей волосы и помогала переодеваться. Верная служанка снаряжает самоотверженную Юдифь на свидание с Олоферном. Еще бы меч наточила. Но Клотильда не возьмет с собой меч. Сегодня он ей не нужен. Она не собирается рубить голову будущего любовника или вырывать его сердце. Она будет наслаждаться.

Герцогиня вышла из парадных покоев и направилась к лестнице, ведущей в библиотеку. Этот путь с потайным фонарем в руках уже не один раз проделала Дельфина, убедившись, что в коридоре и на лестнице их никто не встретит. Теперь она шла впереди, настороженно прислушиваясь. Герцогиня беззаботно ступала следом. Давно она не чувствовала себя так хорошо. По коже будто искорки пробегали, а тело стало легким, упругим и будто светящимся изнутри. Если бы много лет назад, подобно дочери привратника или юной цветочнице с улицы Лагарп, она пережила первую, трепетную влюбленность, она бы сразу узнала эти искорки и эту легкость. Она бы услышала шелест многочисленных крыльев, прозрачных и сияющих. Но в ее жизни не было предрассветных волнений юности, она не засыпала на влажных от слез подушках, не прислушивалась с колотящимся сердцем к шагам за дверью, не изнывала в неизвестности и не ждала известий. Для нее юность обернулась тяжеловесным расчетом, который стер в пыль ее детские грезы. Из короткого душного детства она сразу перекатилась в рассудочную взрослость, оставив в забвении страну надежд. Ее женственности не суждено было расцвести, ее сразу залили воском и поместили под стеклянный колпак. И вот она по прошествии стольких лет что-то чувствовала, что-то неведомое, то, что не поддавалось рассудку. Это было тоньше, деликатней, чем встревоженная чувственность, неуловимей и приятней, чем нетерпение. Это был трепет жизни, ее зов, ее движение. Ей нравилось это ощущение. Она чувствовала себя внезапно помолодевшей, повернувшей время вспять. Она давно забыла, какой была в юности, в свои 15 лет. Вычеркнула все промахи и ошибки, заблуждения и надежды, все для того, чтобы стать неуязвимой. Но в усердии своем лишила себя всякой радости бытия. Цветы утратили свой аромат, а еда – горечь и сладость.

Дельфина остановилась у самых дверей скриптория и вопросительно взглянула на хозяйку. Фонарь в ее руке чуть покачивался, будто высказывал затаенную нерешительность. Герцогиня перехватила стальную цепь и вдела пальцы в кольцо. Фонарь оттягивал руку. Обрывок пламени трепетал.

– Оставайтесь здесь, – произнесла герцогиня. Мгновение она колебалась. А если он не придет? Эта мысль впервые посетила ее. Прежде она не сомневалась, не возникало даже тени. Она слишком верила в собственное могущество и в тщеславие мужчины. Мужчина по природе своей слишком слаб, похотлив и корыстен.

Она толкнула дверь и огляделась. Конечно же он здесь. Как она могла сомневаться? Вот он, прячется в тени. Возможно, он здесь уже давно, от нетерпения перепутал время, боялся опоздать и вызвать немилость. Герцогиня приблизилась к огромному столу. За этим столом она увидела его впервые, немного встрепанного, с покрасневшими после бессонной ночи глазами. Стол был почти пуст. Аккуратная стопка бумаг и связка перьев. Клотильда водрузила фонарь почти в середину. Оранжевый лепесток, почуяв одобрение, подрос в своей колбе, и круг света стал расползаться. Геро оставался за пределами этого круга, свет поглощался тьмой у самых его ног. Но все же она успела заметить, как за темной прядью блеснули отразившие пламя глаза и тут же погасли. Он стал похож на зверя, которого факельная облава загнала в чащу. Он не пытался приблизиться. Ждал знака. Герцогиня мысленно одобрила его нерешительность. Действует правильно. Знает свое место. Она его выбрала, и за ней остается последнее слово.

Убедившись, что он без ее знака не двинется с места, Клотильда поманила его в освещенный круг. Сейчас станет ясно, что он на самом деле чувствует. И достаточно ли опытен в такого рода интригах. Если стремительно бросится к ее ногам, упадет на колени и будет что-то бессвязно шептать, глядя на нее влажно и проникновенно, это будет означать, что опыт у него есть. Кто-то из благородных дам, таких же знатных благотворительниц, как и она сама, уже дал ему предварительный урок, уже научил тонкостям куртуазного обращения. А если он будет неуклюж и дерзок, попытается сразу схватить ее, то это означает, что она, герцогиня, в нем ошиблась и что он не загадочный юный книжник с ясным и мудрым взглядом, а самоуверенный простолюдин. Но Геро не сделал ни того, ни другого. Он вошел в круг света, будто преодолевая некую преграду, протискиваясь сквозь вязкую и прозрачную стену, переходя из одной ипостаси мира в другую, испытывая при этом определенную неловкость. И снова был далеко, снова застыл в ожидании. Теперь она могла его разглядеть. Ей кажется, или он с их последней встречи немного осунулся? Или это так падает свет? Возможно, за эти три дня он мало спал, работал здесь, за этим столом или принимал участие в школярской пирушке. Но черты лица у него заострились. И взгляд тревожный. Он старается держаться уверенно, прямо, но заметно взволнован. Волнение исходит от него, будто сияние. Герцогиня подавила улыбку. Натянут как струна. Это хорошо. Это означает, что он не настолько избалован женским вниманием, чтобы мнить себя неотразимым. И никакой знатной наставницы у него нет. Она будет первой.

Герцогиня повторила свой манящий жест. И он, поколебавшись, сделал шаг. Теперь он совсем близко. На расстоянии вытянутой руки. Вновь бросил взгляд сквозь спутанную прядь и сразу опустил глаза. Дыхания почти не слышно. Это волнение передалось ей теми же горящими искорками, которые вновь запрыгали по коже. Воздух сгустился и наполнился не то восторгом, не то ужасом. Он вновь осмелился взглянуть на нее с каким-то приглушенным вызовом. Горло судорожно дернулось. Она видела, как двигается горловой хрящ под тонкой, нежной кожей, и не смогла вынести искушения. С той минуты, как она переложила свое намерение в слова и назначила время, она испытывала зудящую необходимость прикоснуться к нему, повторить краткий и заманчивый опыт. Она как будто подцепила эфирную болезнь, когда сгребла и спутала его волосы. Ее кожа на ладонях оказалась зараженной и требовала облегчения от зуда. Так пьяница жаждет вина, чревоугодник – изысканных блюд, а заядлый дуэлянт – победы. Блаженство, изведанное однажды, становится навязчивой приманкой, единственной оправданной целью.

Она ждала этой полуночи, чтобы дать своим ладоням исцеление. Она помнила шелковистую легкость его волос и начала с того, что откинула темную прядь, которая скрывала лоб и размывала строгую, с изломом, линию бровей. Огненный пленник в пузатой колбе давал достаточно света, чтобы она убедилась в правоте своих изысканий и вожделений. Она видела его лицо совсем близко, открытым, в игре теней, которые не скрывали очертаний, а скорее высвечивали. У него прекрасный высокий лоб, а взгляд проникновенный, ищущий. Он, бесспорно, очень умен, обладает талантами, которые еще не раскрыты и дремлют, как бутоны в цветочной завязи. У него ясные, почти всеведающие глаза. Такие глаза бывают у поэтов, проклятых или отмеченных великой милостью свыше, способных узреть небеса и саму адову бездну. Он еще слишком молод, чтобы понимать это, ибо прожил на свете совсем недолго и больше думал о хлебе насущном, чем о врожденном даре. Но она, принцесса крови, поможет ему. Она послана ему самой судьбой, чтобы увести его в сияющую даль из этой обители лохмотьев и медных денег.

Клотильда медленно провела рукой по его лицу, чувствуя, как взметнувшиеся и тут же опавшие ресницы щекочут ладонь. Эта едва уловимая щекотка покатилась по ее руке и мгновенно размножилась, усилилась во всем теле. Краешком сознания она отметила, какойчарующий контраст создает ее белая рука и черная шелковистая прядь, вновь скатившаяся ему на лоб. Две крайности, две несовместимые антитезы, которые враждуют и стремятся к единству. Его кожа кажется смуглее и насыщенней в свете крошечного фонаря. В этом золотистом, матовом блеске столько тепла, столько бархатистой нежности.

Подушечкой большого пальца герцогиня провела по его нижней губе, чуть дрогнувшей. От волнения губы сухие. Они подобны цветку, который выставили на солнечный подоконник и забыли полить. И зубы он сжимает так сильно, что под кожей щеки происходит движение. Почему же он так взволнован? До сих пор не попытался к ней прикоснуться. Слышно только короткое, уже учащенное дыхание. Неужели его смущает титул? Или он так неопытен, что боится совершить промах? Скорее всего, второе. Ему еще не доводилось иметь дело с такой высокородной дамой, и он не хочет обнаружить свое невежество. Бедный мальчик, как же он трогательно мил в своей детской робости. Чтобы его ободрить, она касалась его уже обеими руками, повторяя левой рукой путь правой. Отбросить прядь с виска, провести ладонью по гладкой, отвердевшей скуле, обвести контур губ. Под подбородком судорожно бьется жилка, кровь ударяет ей в пальцы с паническим упорством. Так же порывисто нервически, будто в раскаленной докрасна клетке, прыгает его сердце.

Герцогиня, уже не сдерживаясь, улыбалась. Опустив руки ему на плечи, она подалась вперед, чтобы щекой прижаться к его волосам, а губами – к уху.

– Не надо бояться. Я сестра короля, но я и женщина. Я всего лишь женщина. И я хочу тебя. Тебе только нужно меня слушаться, идти за моим желанием, и все будет хорошо. Если будешь нежным и ласковым, я тебя вознагражу.

Он не ответил. Только по горлу вновь прокатился ком. И дыхание чуть сбилось. Но герцогиня и не ждала ответа. Ей не нужны его признания и клятвы. Ей нужна его жизнь, его присутствие.

Она ощущала почти лихорадочный жар его тела и знала, что это тело полностью в ее власти. Но спешить некуда, целая ночь впереди. Истинное блаженство содержится в этом замедленном танце, в игре ощущений. Подлинный знаток пьет вино маленькими глотками, а не осушает залпом.

Она изучала свою прекрасную добычу размеренно, со вкусом. Она хотела пережить те мимолетные ощущения и те неясные токи, что возникали в ее пальцах, когда она впервые коснулась его. На нем не было куртки, только сорочка из потертого, но безупречно чистого, кое-где аккуратно заштопанного полотна, грубого и, как ей показалось, враждебного. Вероятно, он пришел сюда прямо с супружеского ложа, и поэтому полуодет. Подозрение кольнуло ревностью, но и обострило чувства, как римский кориандр обостряет вкус. Эту сорочку штопала его жена, эта бесцветная, изможденная особа с огромным животом. Какая, собственно, разница, если кожа под этим грубым полотном, будто пылающий шелк. Она уже не препятствовала своей потребности познавать его и наслаждаться. Бесцеремонно задрав эту сорочку, она провела ладонями от его ключиц до живота, провела медленно, исследуя каждую неровность, вновь дивясь этой кипящей под кожей молодости, незамутненной излишествами и пороком. Она изучала и исследовала. Удовлетворенно ловила пробегающую дрожь. Его дыхание становилось глубже и тяжелее. Он каким-то упрямым и угрожающим манером склонил голову, напоминая молодого быка, который готов ударить обидчика.

– Сними рубашку, – чуть задыхаясь, потребовала она. Ей самой уже не хватало дыхания. Она слышала свою кровь, гудящую, вернувшую прежний багрово-алый оттенок, бывший у нее при рождении, но утраченный со времени наступления чувственной смерти. Ее кровь вновь стала густой и горячей. Она испытывала желание, но это было другое желание, многомерное и многослойное. То, что ей удавалось испытывать прежде, было всего лишь тусклым костерком. То, что она испытывала сейчас, можно было сравнить с пожаром. В нем погибал разум, искрились и плавились мысли, а чувства расширялись и готовы были взорваться, будто петарды, и вспыхнул этот пожар одновременно в нескольких местах – на затвердевших сосках, в животе, меж повлажневших лопаток – и оттуда стал расползаться по всему телу. Вот она, та самая сладострастная мука. Герцогиня в нее не верила, полагала за выдумку поэтов и обольстителей, которые сулят своим жертвам утоление сладкой муки. Но эта мука существовала. Он подчинился ее приказу и потянул рубашку через голову. Она сама в нетерпении дернула за рукав и отбросила ткань в сторону. На миг его тело показалось ей ослепительным, как открывшаяся во тьме драгоценность. Теперь она могла погрузиться в свои ощущения, уподобиться хищнику, нагнавшему свою жертву и вонзившему в нее свои зубы.

Его губы горячие, но все еще сухие. Она сделала над собой усилие, чтобы замедлиться, затянуть миг слияния, изведать их почти мальчишескую неловкость. Его губы чуть приоткрылись, но он не отвечал так, как ей бы хотелось, возможно, из той же неловкости. Но ей было все равно. Ее рука скользнула вниз по его обнаженной спине. Чуть согнув ногу, она протиснула свое колено между его ног и стала медленно водить по внутренней стороне его бедра, чтобы усилить возбуждение и вывести его из этой одеревенелой нерешительности.

Он желал ее точно так же, как и она его, но почему-то все еще медлил. А должен был уже действовать, стиснуть ее, опрокинуть, покрыть жадными поцелуями. Впрочем, она приказала ему быть послушным и следовать за ее желанием. Она вновь страстно провела руками по его телу. Ей попался под ладонь шнурок его пояса. А ее колено терлось о грубый шов на плотном сукне.

– Сними это тоже, – чуть слышно проговорила она, проталкивая свои пальцы между тканью и натянувшейся повлажневшей кожей на животе.

Опираясь на стол, притянула его ближе. Ему уже ничего не оставалось, как обхватить ее и, легко приподняв, усадить на край того самого громоздкого стола, где он провел столько ученых изысканий. Ее длинная белая стройная нога, вынырнув из шелковых складок, обратилась в огромный крюк, зацепив свою добычу. Полузакрыв глаза, она уже падала, падала в бездну, не замечая ни холодной, болью упершийся в спину столешницы, ни странного скрипучего звука, донесшегося откуда-то издалека. Где-то в глубине сводчатого скриптория открыли дверь. Но она не успела предположить, что это за дверь. И кто ее открыл. Потому что в следующий ужасный миг она как будто выскочила из собственного тела, а мир обратился в крик.

Глава 8

Она в сорочке стояла у двери, в которую вошел я. Это была низенькая створка, выходившая на черную лестницу. Герцогиня пришла с противоположной стороны, через дверь, которая вела к покоям отца Мартина. Эту дверь она заперла, а вот ту, вторую, не заметила, а я был слишком взволнован, чтобы подумать об этом. И Мадлен проделала тот же путь, что и я. Она время от времени спускалась ко мне среди ночи, приносила что-нибудь перекусить. Потом она тихонько сидела рядом со мной и смотрела, как я работаю. Она ничего не смыслила ни в устройстве человеческого тела, ни в атомистической теории Демокрита, но ей нравилось сознавать свою косвенную причастность ко всем этим тайнам. Ибо сказано, что муж и жена – плоть единая, следовательно, в моих трудах содержится и ее доля. Мне не так часто удавалось бывать с ней, вот она и восполняла своим бдением эти пробелы. Старалась мне не мешать. Брала с собой неизменную вышивку или штопала детские вещи, которые Мария успела порвать. Если рука отказывалась держать перо, я откладывал его в сторону. Тогда она забиралась ко мне на колени, и мы отдыхали, каждый от своей работы. Не произносили ни слова, только остро ощущали близость друг друга. Мы были вместе. А вместе мы ничего не боялись.

Вероятно, она, как обычно, решила спуститься ко мне. Захватила хлеба и сыра. Накинула на плечи шаль. Тяжело ступая, добралась на ощупь до двери. В окна светила луна, и фонарь ей не понадобился.

Она кричала так пронзительно, как будто боль уже продиралась сквозь ее кости и жилы. Отшатнулась и бросилась бежать. Я кинулся за ней. Только бы она не упала! Только бы благополучно добралась до верхней площадки. Но я опоздал. Она споткнулась. Она задыхалась от рыданий, и слезы застилали ей глаза. Она не различала ступенек, ничего не видела перед собой. Потеряв равновесие, рухнула головой вперед, на живот. Я пытался ей помочь. Она отшатнулась, как безумная. А когда невзначай коснулась моего голого плеча, то зашлась криком. Ибо сорочка моя осталась в библиотеке, на полу, у проклятого стола. Мне все же удалось взять ее на руки и отнести наверх. Уже на лестнице я почувствовал, что ее длинная полотняная рубашка намокла, а Мадлен, както вытянувшись, болезненно застонала. У нее отошли воды. А это первые схватки. Я положил ее поверх одеяла и увидел на своих руках кровь…

То, что произошло дальше, будет ночь за ночью возвращаться ко мне неизбывным кошмаром. Моя жена истекала кровью, и остановить эту кровь не было никакой возможности. На шум прибежала экономка, мадам Шарли, а с ней и мэтр Бонне. Послали за акушеркой. Мелькали свечи, звенела посуда, раздавались голоса. Прибежал и святой отец. Но я почти ничего не слышал. Я сжимал руку Мадлен и не сводил глаз с бледного, залитого потом и слезами лица. Откуда-то из угла испуганно закричала Мария. Женский голос что-то успокаивающе шептал. Девочка хныкала. Кто-то бросил мне сорочку с назидательным советом одеться. Кажется, мадам Шарли… Потом меня попытались выдворить из комнаты, но я уперся. Я же изучал медицину, я могу помочь своей жене. Я хочу быть с ней рядом! Я не оставлю ее. Жар, чад, суматоха. Мадлен кричит. Кричит страшно, пронзительно, иногда хрипит и даже воет. Мэтр Бонне говорит, что положение ребенка неправильное, что придется, вероятно, наложить щипцы… Между схватками Мадлен смотрит на меня. В ее глазах упрек. Зрачки расширены. Прядки на лбу и на висках намокли. Я не пытаюсь оправдаться, только отчаянно трясу головой. Нет, Мадлен, нет! Это не так!.. Как ей это объяснить? Как вымолить прощение? Но тут она стискивает зубы, закидывает голову, пытается сдержаться, но из груди вырывается стон… Мэтр Бонне требует горячей воды. Я бегу вниз. Сделать для нее хотя бы это. Больше я ничем не могу ей помочь.