По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

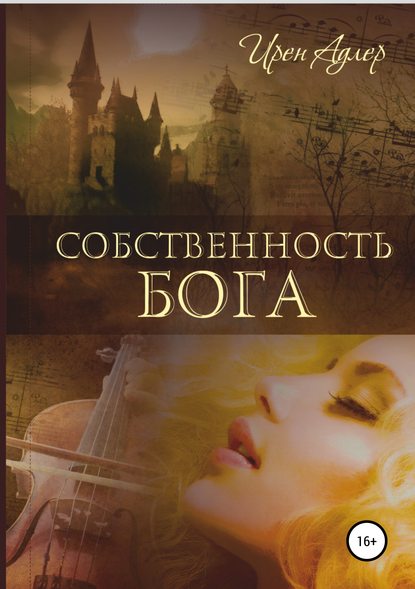

Собственность бога

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Нет на свете наказания страшней, нет пытки мучительней, чем страдания того, кого любишь. Сам готов принять эту муку, но тебе дано лишь изнывать от бессилия. Любимое существо истекает кровью, а ты только сжимаешь кулаки и кусаешь губы. Мэтр Бонне дал ей настойку из маковых зерен, и она впала в забытье. Кровотечение не прекратилось. Бонне торопит с наложением щипцов, чтобы извлечь ребенка. В то, что он жив, никто уже не верит. А мне уже все равно. Этот ребенок убивал ее, разрывал изнутри. Я почти ненавидел его. Господи, прости мне это отчаяние, прости это безумие!

Когда извлекли щипцы, в их пасти была голова моего сына. Он был мертв. Крошечное тельце посинело. Мадлен затихла и даже не стонала. Бонне кричит, что нужен лед. Я снова бегу вниз, рискуя свернуть себе шею, чтобы принести из подвала скользкий, прозрачный брусок. Один кожаный бурдюк со льдом у Мадлен на животе, два других по бокам. Акушерка не успевает менять простыни и полотенца. Все в крови. Лицо Мадлен белее снега. Я осторожно обтер ее лоб. Внезапно кровотечение прекратилось. Акушерка шумно возблагодарила Бога. Бонне был мрачен. Вдруг Мадлен открыла глаза. Ясные, без тени страдания или страха. Окинула взглядом всех, потом увидела меня.

– Я здесь, девочка моя, здесь, с тобой. Я всегда буду с тобой. Она протянула дрожащую руку к моему лицу, погладила по щеке.

– Я… тебя… Я тебя… ненавижу, – чуть слышно шепчет она. – Будь ты проклят…

Это были ее последние слова. Она вздохнула и затихла. Я ждал, что она снова вздохнет, что грудь ее поднимется, губы дрогнут, она откроет глаза и что-нибудь скажет, пусть даже проклянет опять. Но Мадлен лежала тихо, будто затаилась. Я позвал ее. Сначала негромко, боялся потревожить. А вдруг она задремала? Она же так измучилась, бедняжка. И неожиданно заснула. Так бывает. Неожиданно проваливаешься в небытие, а потом возвращаешься, и сил хватает на то, чтобы все начать сначала. Спасительная передышка. Она не ответила на призыв. Тогда я позвал ее еще раз и даже потряс за плечо. Она опять не ответила. Голова мотнулась на подушке. Страшная догадка холодом ползла по спине, нависала тенью. Я знал ответ, но отвергал его. Я не желал оборачиваться к тому темному, страшному, что стояло за спиной. Мне казалось, что если я не взгляну в ту сторону, если сделаю вид, что не вижу, то тень рассеется. Надо только убедить Мадлен прекратить эту игру, остановить эту грустную шутку.

– Мадлен!.. Я уже кричал и немилосердно встряхивал ее, требуя повиновения и ответа. Она моя жена! А долг жены повиноваться мужу. Почему же она молчит? Кто-то коснулся моего плеча. Епископ.

– Не надо, сынок. Она не слышит. Я дернулся, скидывая руку. – Это неправильно, неправильно. Господь этого не допустит! Я не верю! Она здесь. Она просто устала. Я разбужу ее.

И снова звал ее. Но она не слышала меня. Уже не слышала. Мадлен была далеко. Она уже брела где-то по лунной дороге, босая, неуязвимая, и несла на руках нашего сына. Малыш так же безмятежно дремал на ее груди, как прежде дремал в ее чреве. Он не успел испугаться.

Акушерка положила тельце ребенка рядом с матерью. Я смотрел на них в немом отрицании. Их больше не было. Только две безжизненные скорлупки. Мадлен напоминала восковую фигурку. Обескровленная, пустая. На личике страдальческий упрек. За что?.. Рука ее остывала. Она уходила от меня. Глаза мутнели, подергивались дымкой.

Если бы отец Мартин задержался тогда чуть дольше… Если бы он поговорил со мной… Он бы нашел нужные слова, не позволил бы мне соскользнуть в пропасть и утратить разум. Он всегда умел находить самые невероятные оправдания для Промысла Божия, объясняя страдания и болезни неведомым планом, во имя которого мы все обречены на скитания и муки в этой юдоли слез. Он разделил бы мою скорбь, взвалил бы ношу на свою худую, согбенную спину. Он шел бы со мной по той же дороге, что устлана слезами и покаянным стенанием. Обдирал бы кожу терниями, разбивал бы ступни о камни, глотал бы горькую пыль… Но отец Мартин вынужден был уйти: он спешил навстречу гостье. Знатная дама пребывала в дурном расположении духа.

Я услышал грохот колес. И все вспомнил. Ее белое равнодушное лицо. Капризный, высокомерный рот. Жадные руки. Это она убила Мадлен! Это она убила моего сына!

Глава 9

Все последующие дни она в поте лица своего возделывала землю, взращивая тернии и волчцы: вдохновенно и безупречно играла в покаяние. Приняла епитимью из рук епископа Парижского. Совершила паломничество в аббатство Руамон, исповедалась и пожертвовала тысячу луидоров на нужды братства лазаристов, нанесла визит папскому легату, прошла босыми ногами по плитам храма Святой Женевьевы и выстояла на коленях многочасовой «Requiem aeternam dona eis, Domine»[10 - Покой вечный подай ему, Господи… (лат.).], сопровождая каждый свой шаг звоном серебра и меди, окруженная свитой недужных, золотушных, воющих, стенающих и непомерно жадных. Казначей некоторое время спустя представил ей подробный отчет всех произведенных ею пожертвований, отчего герцогиня болезненно поморщилась. Ряд цифр, аккуратно выведенных, разделенных на столбцы, обоснованных, вызывал у нее странную презрительную усмешку. Будто в итоговой сумме заключалась стоимость ее собственной души. За эти деньги колеса ее кареты тщательно отмыли и заново покрыли лаком. Она почти не вспоминала о нем, виновнике всех этих вынужденных мистерий, краем памяти время от времени касаясь собственных слов о воде и куске хлеба для преступника, как язык касается расшатанного зуба, который не болит, но присутствует среди плотно и верно служащих собратьев, и так же кривила рот, как если бы речь и в самом деле шла о больном зубе. Самым быстрым и простым решением было бы этот зуб вырвать. Покончить с ним разом, а не раскачивать до воспаления и кровоточивости, как делала это в раннем детстве. Но в те юные годы предметом ее забав были зубы младенческие, без корня, выпадавшие без усилий и легко заменяемые. Если же подобную операцию проделать сейчас, то заменить выбитый или сломанный зуб уже не удастся. В ряду жемчужных стражей образуется дыра, которая обезобразит самый безупречный рот. Со смертью Геро, как бы ни страшно было в этом признаться, образуется такая же незаживающая рана, которая, даже если ее и удастся скрыть, все равно будет напоминать о себе черным провалом. В красивом башмаке можно спрятать изуродованную ступню, в шелковой перчатке можно набить конским волосом отсутствующий палец, но как срастить рану в собственной памяти, какой там изобрести протез?

* * *

Тюремщик приносит мне еще один кувшин воды. И хлеба. На этот раз с сыром. Я не знаю, сколько времени прошло, ибо по-прежнему отвергаю настоящее. Все еще пребываю в прошлом. Восковая бледность Мадлен, посиневший младенец. Память вновь и вновь возвращает страшные образы. Я жажду смерти.

Выпиваю воды, но еды не касаюсь. От изнеможения погружаюсь в дремоту. Или лишаюсь чувств. Не знаю. Только мысли исчезают, растворяются, становится темно. Открываю глаза там же, на соломе, но что-то изменилось. Кто-то набросил на меня плащ. Проявил милосердие. Зачем? Но плащ теплый, я кутаюсь в него. Немного согрелся, и мысли стали ровнее, не вертелись ярмарочным колесом, не били наотмашь. Лицо Мадлен не исчезло, но как-то смягчилось. Она уже не проклинает, а смотрит с тихим сожалением, как смотрит Богоматерь с алтарных полотен. За ней суровым мучеником возникает отец Мартин, укоризненно качает головой. Образы множатся, отражаются в зеркалах. И вдруг что-то, прежде неразличимое, привлекает мое внимание. Боже милостивый, Мария! Там осталась Мария. Когда началась вся эта суматоха, мадам Шарли унесла ее к себе. Девочка была так напугана. А потом все про нее забыли. Я забыл про нее. Мария!

Я идиот. Какой же я идиот! В отчаянии бьюсь о каменную стену. Что же я наделал! Я оставил ее совсем одну. Бросил свою дочь, отправился мстить. Идиот! Тебя отправят на виселицу, а ее – в приют. А из приюта? Что будет с ней? Кто ее защитит? Я погубил ее. Я всех погубил. Обхватываю голову руками, с губ срывается стон. К мукам воспоминаний прибавляются угрызения совести. И так день за днем, час за часом. А смерти нет.

Промедление я объясняю тем, что герцогиня не желает мне быстрого избавления, наказывая мукой неопределенности. Давно известно, что неизвестность и ожидание мучительней самой казни. Узник мечется между отчаянием и надеждой. То возносится в своих мечтах к вершине милосердия, то срывается в бездну. Вероятно, на эту пытку обрекли и меня. Я и в самом деле начинаю надеяться, даже ищу какой-то выход. Мне нужно выбраться отсюда, спастись ради дочери. Что, если герцогиня сжалится надо мной? Если меня до сих пор не убили, значит, ее гнев не настолько страшен. А за эти дни она успела остыть. Но эти слабые проблески тут же сменяются беспросветным отчаянием. Как ты смеешь надеяться? Ты – убийца и прелюбодей. Ты заслуживаешь смерти. И я хочу смерти. Я ее призываю. Я готов разбить голову о стену, но самоубийство – смертный грех. Если я обреку себя на погибель, то по ту сторону смерти мне не встретить Мадлен, не вымолить у нее прощения. Я должен ждать палача. Он мой спаситель.

Наконец засов лязгнул. Я не вздрагиваю, ожидая тюремщика с водой и скудным угощением. Но входят двое, а тюремщик, тот, седой, остается за дверью. Сердце, совершив прыжок, бьется часто-часто. Вот оно! Двое молодцов в шерстяных куртках. Палач и его подручный. Сейчас меня отправят на виселицу или выполнят приговор прямо здесь. Один из них прижмет меня к полу, а другой набросит петлю на шею. Главное – не сопротивляться. Не умножать боль. Но никаких петель на меня не набрасывают. Напротив, меня освобождают от оков и ведут наверх. Значит, все-таки виселица. Или Сена. Они отвезут меня на берег. Ну что ж, перед смертью я вновь увижу небо, пусть даже ночное, вдохну речной воздух. Меня толкают в карету, но я успеваю взглянуть вверх. Звезды… небесные огни, маяки для блуждающих душ. Где-то там Мадлен, на звездных дорогах. Я найду ее.

Меня кутают в плащ и до подбородка натягивают капюшон. К чему такие предосторожности? Экипаж слишком роскошен для осужденного. Куда меня везут? По звукам я определяю, что мы выехали из города. Следовательно, меня прикончат где-то в лесу. Веет свежестью. Каким сладким бывает воздух… Я прислушиваюсь, в любую минуту ожидая окрика кучера и стука опустившейся подножки. Но лошади продолжают идти рысью. Вскоре я слышу, как подковы грохочут по мостовой. Но недолго. Экипаж замедляет ход. Меня выталкивают наружу и затем снова ведут куда-то вниз. Другая тюрьма? Зачем? Вновь надевают цепи. Этот каземат суше и теплее. А вместо соломы – старый тюфяк. И плащ мне оставили. И даже маленький светильник. Я сажусь на тюфяк, обхватываю колени руками.

Странно все это. Я жив. Почему? Я для чего-то нужен? Для чего? Выдать меня за кого-то другого? Обвинить в заговоре? Господи, ну какой из меня заговорщик! Заговор – привилегия благородной крови. А если… если это то, о чем я подумал? Нет… Нет! Лучше в заговорщики. В еретики. Не хочу думать об этом… Мне приносят поесть. Меню изменилось к лучшему. Вместо воды легкое вино, на медном подносе ломоть холодной телятины, хлеб и немного овощей. Надо бы отказаться. Проявить твердость. Но я голоден. За все это время я съел только пару кусков черствого хлеба, и мой желудок взывает к благоразумию. Я вновь поддаюсь слабости. Она убила мою жену, а я ем ее хлеб. Мадлен, прости меня… Я даже не знаю, где ее могила и где похоронен мой сын. Вряд ли ее родители взяли на себя эту заботу.

Они отреклись от нее, едва узнав, что их дочь беременна. Я помню, как Мадлен, стоя на коленях перед матерью, простирала к ней руки. Отец даже не пожелал взглянуть на согрешившую дочь. Старая служанка вынесла узел с вещами. Я взял Мадлен за руку, и мы вместе вышли на улицу, под дождь. Мы брели под ледяными струями от улицы Сен-Дени до церкви Св. Стефана, долго стояли там, прежде чем я решился войти и во всем признаться епископу. У меня не было ни семьи, ни дома. Только маленькая каморка в особняке моего благодетеля. А теперь со мной была Мадлен, и скоро должен был появиться ребенок. Отец Мартин только качал головой, слушая мой рассказ, сурово косился на продрогшую девушку. Потом отвел нас в часовню и обвенчал. Мадлен стала моей женой. Нам отвели две комнаты под самой крышей. Отец Мартин назначил мне жалование. Мы научились обходиться малым. Родилась Мария. Проклятия желчной мадам Аджани не сбылись. Все как-то уладилось, утряслось, и мы могли бы назвать себя счастливыми. Так, по крайней мере, казалось.

От вина меня тянет в сон, я засыпаю. Но и во сне продолжаю думать, перебирать, перебрасывать события. Продолжаю обвинять и молить о прощении. По щекам текут слезы. Я просыпаюсь, вновь засыпаю. Прежде я будто окаменел от скорби, ничего не чувствовал, теперь скорбь исходит слезами. Мне становится легче. Я могу оплакивать их. Пытаюсь молиться, но не получается. В Бога я больше не верю. Потому что Бог, которого святые отцы прочат нам в Спасители, и Бог, кто посулил нам вечное блаженство, не мог этого допустить. Разве мало Он слышал молитв? Разве я один такой? Его день и ночь молят о помощи. Разве не молилась Мадлен, корчась в родовых муках? Разве не просила Его за сына? А мой приемный отец? Разве он не отдал жизнь свою во имя Его? Как же тогда милостивый Господь мог допустить, чтобы они, безвинные, умерли такой страшной смертью? В чем был их грех? Бог не вмешивается. Наши страдания Ему безразличны. Он глух и слеп. Или Его вовсе не существует. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет»[11 - Екклесиаст 4:1.]. Богохульство! Вот до чего я дошел.

Пусть Он создал этот мир, но от наших забот Он устранился. Кукольник, вырезающий из дерева кукол, не следит за судьбой каждой из них. Он продает их на рынке и забывает о своих поделках. Также и Бог. Можно сколько угодно молить Его о свободе или о помощи, Ему нет до этого дела. Для Него это слишком мелко. Или неинтересно. Им с самого начала все так было задумано. Одни радуются, другие страдают. Одни господа, другие рабы. Надеяться не на что. Никто не услышит.

Я опять теряю счет дням. Да и не тревожусь об этом. Если герцогиня обрекла меня на смерть в этом узилище, то какой смысл беспокоиться. Лучше и вовсе не знать. Я все равно скоро умру. Несмотря на этот тюфяк, теплый плащ и кусок жирного мяса.

По прошествии четырех обедов мне приносят воды. Не для того, чтобы я мог утолить жажду, а чтобы умыться. В большой лохани. Еще одна уступка слабостям плоти. Какое наслаждение! Я погружаю в воду руки и смываю с лица пот и давно засохшую кровь. Это все еще кровь Мадлен… Я пытался умываться остатками той воды, что мне приносили, но ее было слишком мало. К тому же меня постоянно мучила жажда. Похоже на лихорадку. Озноб и жар. А сейчас воды было много. Хватило, чтобы смыть всю грязь. Окунуться бы с головой… Полотенце мне подает та самая придворная дама, чье лицо мне показалось знакомым. У нее темные миндалевидные глаза. Волосы туго стянуты на затылке. Я знал ее прежде, в той прошлой жизни, но вспомнить не могу. Но если она здесь, это предвещает перемены. Приговор вынесен? Меня ведут наверх. Но предварительно связывают руки за спиной. Избавление близко.

Я снова ошибся. Ожидал, что меня выведут во двор. Или отведут на конюшню. Там сподручней перекинуть веревку через поперечную балку. А вместо лестницы водрузить приговоренного на лошадь, а потом ее увести. Опора исчезнет, и петля затянется. Но меня ведут наверх. Предсмертная исповедь? Мне позволят священника? Но меня ждет не священник, меня ждет она. Стоит спиной к окну. Руки смиренно сложены. На лице грустное соучастие. Что это? Сожалеет, что вынуждена подписать приговор? Dura lex, sed lex?[12 - Закон суров, но это закон. (лат.).] Меня ставят посреди комнаты на колени, и она взмахом руки отпускает слуг. Разговор затянется. Но зачем? Краем глаза я вижу разноцветные шпалеры со сценами охоты, под ногами восточный узор. Позолоченные многорукие светильники. Тяжелые портьеры. Чего она добивается? Извлекла из ада, чтобы показать рай? Поздно, ваше высочество, поздно. Меня уже не ранить.

Глава 10

Она испытывала почти жалость. Ему, несомненно, больно, ибо тот, кто наложил путы, был усерден. Локти пленника стянуты ремнями, а запястья перекручены так туго, что пальцы, скорей всего, уже потеряли чувствительность. Рукав побуревшей сорочки оторван по шву. Это произошло еще две недели назад, во время того отвратительного инцидента, о ко тором она не вспоминала без дрожи. В эту прореху на его плече проглядывал лоскут кожи, той самой теплой и бархатистой кожи, которой она коснулась под каменным сводом скриптория. Вид этого лоскутка, на удивление нетронутого, не обезображенного ни кровоподтеком, ни рубцом, заставил ее слегка поежиться. И уже помимо воли ее воображение устремилось дальше, под грязную оболочку, которая сейчас скрывала подлинную, незамутненную ценность. Даже замазанный болотной жижей шедевр Праксителя не утратит своей красоты. Статуэтку из слоновой кости можно вывалять в золе, но ее очень легко отмыть и водрузить на прежнее место. Он по-прежнему был желанен. Ее вторая чувственная половина одерживала верх. Итак, решено. Он не умрет. Или умрет, но позже, после того как наскучит, станет бесполезен и назойлив, приобретет сходство с себе подобными. Но сейчас он, даже в этом жалком состоянии, еще более притягателен, ибо опасен. Его предстоит приручить. Сломить его волю. А затем обратить в образцового подданного, выкупить у добродетели эту невинную душу, заставить его забыть и жену, и ребенка, и отца. Следует сыграть с ним в милосердие, проявить снисходительность, ибо силе он может противостоять, а вот ласке, шелковой простыне и копченой грудинке вряд ли.

И тогда она начала говорить, говорить почти нежно, со снисходительностью божества:

– Мне жаль, мне действительно жаль. Видит Бог, то сожаление, что я испытываю, есть искренний и светлый порыв. С тех пор, как имели место все эти несчастья, не было минуты, чтобы я не возносила молитв раскаяния. Бедный мальчик, ты пострадал безвинно. Стал жертвой обстоятельств, и я не держу зла за то, что в час скорби ты пытался нарушить заповедь. Господь заповедовал нам прощать. «Не убий!» – сказал Он Моисею и запечатлел слова свои на священной скрижали. Только Господу дано решать, кому жить, а кому окончить свой век. Но ты был в отчаянии. Ты был глух и слеп, боль оглушила тебя. Ты искал того, кто был виновен. Твой рассудок молчал и не мог тебе подсказать правильное решение, не мог направить твой гнев на подлинную первопричину – на судьбу, на нелепую случайность, на дьявола, в конце концов. На нелепость и неправедность этого мира. Мир, сотворенный Господом, к сожалению, полон несправедливости, он весь состоит из подобных роковых случайностей, из роковых совпадений, будто кто-то очень могущественный бросает кости. Но люди не желают принять эту истину со смирением. Этой безраздельной власти слепого рока они противопоставляют избранного ими виновника. Люди всегда находят врагов. Потому что так легче и так проще все объяснить. В противном случае им бы пришлось признать свою полную зависимость от брошенных небесных костей и от выпавшего на них числа. В случившемся никто не виноват. Я не желала зла ни тебе, ни твоей жене. А что касается отца Мартина, то я искренне пыталась ему содействовать, поддерживала все его богоугодные начинания, но, как видно, дьявол усмотрел в этом союзе нешуточную угрозу. Сотворил из нас обоих орудие злого рока. Тебя толкнул на убийство, а несчастного праведника бросил под колеса. И убийцей стала я. Пусть невольным, случайным, но все же убийцей. И, поверь мне, случайность этой смерти отнюдь не облегчает той тяжести, которая лежит на моем сердце. Я никогда себе этого не прощу, не замолю и не искуплю. Я буду вечно каяться и просить у Господа прощения. Но ты сам, мой мальчик, едва не стал убийцей. Пусть твое деяние не удалось, но по закону ты должен был понести наказание. Пожелай я искать правосудия, ты был бы осужден и повешен. Но я не стала искать защиты у королевских судей, не стала взывать к богине возмездия. Я решила подарить тебе жизнь.

* * *

Герцогиня вновь изучает меня. Обходит вокруг, будто проверяет, достаточно ли крепко связаны руки, не вырвусь ли, не повторю ли прежнее безумство. Не тревожьтесь, ваше высочество, локти стянуты так, что в плечах вывернулись суставы. Кисти рук онемели. За эти дни я ослабел, мне ремни не порвать. Да и незачем. Пусто внутри, даже ненависти не осталось. Теперь она разглядывает мое лицо. Как видно, мне потому и принесли воду. Чтобы выглядел пристойно. Если бы мог, я бы усмехнулся. До пристойности тут далеко. Вид у меня, как у бродяги с большой дороги. Я все еще в той сорочке, на которой кровь Мадлен, вонючей и грязной. Волосы свалялись от пота. На подбородке щетина. Помимо воли я чувствую себя неловко. Отвратительное, должно быть, зрелище. И жалкое. Что ж, это сократит время ее раздумий. Она преисполнится отвращения и отошлет меня прочь – в вечность. Но она медлит. Склоняет голову на бок. Глаза ее странно блестят. Она как будто в нерешительности. Не знает, что предпринять? Выбирает казнь? Прикидывает, как вынудить преступника заплатить наибольшую цену?

Я опускаю голову и разглядываю ковер. Скорей бы все кончилось… Я устал, мне больно. Со связанными руками мне не так просто удерживать равновесие. В голове у меня мутится. В любую минуту могу завалиться на бок.

Слов ее я почти не слышу. Слышу только ее голос. Вкрадчивый, скользкий, с едва различимым шелестом. Будто ветер в листве. Предвестник бури. Подбирается, манит. Она говорит о Мадлен. Она сожалеет. Ее слова падают в пустоту ума и там всходят, распускаются, как ядовитые цветы. Она пытается как-то все объяснить, утверждает, что виной всему неведомый план Божий, судьба. И еще, что она готова меня простить! Что она сохранит мне жизнь! Она так великодушна, что готова поступиться своей гордыней.

– Зачем? – срывается с моих губ. – Ты сам знаешь. Я не понимаю. Вернее, не желаю понять. Не хочу. Я гоню эту догадку, которая не в первый раз смущает мой разум.

Нет!.. Я забываю о боли в спине, о ломоте в руках, о тяжести, что клонит мою голову, и смотрю на нее в упор. Спутанные, жесткие волосы лезут в глаза. Господи, да кто же это передо мной? Кто?! Человеческое ли существо или отпрыск адовой бездны? Часть ее лица скрыта тенью, а другая слепит мраморной белизной. Рот ее кривится, губы приоткрываются. Мне становится душно. И страшно от этого неподвижного взгляда, от прозрачной белизны кожи. Она касается моего лица, вынуждая вновь поднять голову. Мои попытки освободиться ни к чему не приводят. Ремни впиваются еще глубже, режут кожу, ломают кости.

– Лучше умереть… Я задыхаюсь от собственного бессилия. Внутри огонь, мучительный водоворот. Господи, где же Ты?

Она жадно наблюдает, даже облизывает губы. Снова вынуждает смотреть вверх. От ее прикосновений я содрогаюсь.

– Тебе нужно отдохнуть, – ласково говорит она. – О прочем мы поговорим завтра.

Глава 11

Он еще далек от того, чтобы принять свою участь и смириться. Он еще, как только что изловленный дикий и прекрасный зверь, будет грызть и расшатывать свою клетку, пока не поймет, что стальные прутья только ломают ему зубы и обдирают в кровь рот, что покорность будет вознаграждена вкусным дымящимся куском мяса и теплой мягкой подстилкой, а упрямство и строптивость обернутся горящими на коже рубцами. Но он это непременно поймет. Он поймет! Он все же человек, а не зверь. И одарен всеми преимуществами и недостатками Адамова сына.

***

Я знаю, что я для нее – вещь. Не человек, не мужчина, не любовник. Только вещь. У нее много вещей, и я одна из них.

Меня снова ведут вниз. Руки связаны за спиной. Боль в вывороченных суставах, кисти занемели. Со мной высокий рыжий парень и та темноволосая придворная дама, лицо которой мне кажется знакомым. Она несколько раз как-то тревожно оглядывается, когда я второй или третий раз спотыкаюсь. Но приводят меня не в каземат, а в большое помещение рядом с кухней. Там стоит большой стол, скамьи вдоль стен, несколько табуретов, ларь, кухонная утварь. Я догадываюсь, что это людская. Двое слуг закатывают в кухонную дверь бочонок. Кухарка перебирает в углу овощи. Поминутно хлопает дверь. Треск поленьев, голоса, перебранка. Придворная дама делает знак рыжему парню. И он освобождает мне руки. Ему это удается не сразу, он неловко дергает, и я морщусь от боли.

– Осторожно, – говорит придворная дама. В глазах ее все та же тревога.

Вместе с ремнями парень снимает с меня одежду, до последней нитки, все эти жалкие, грязные лохмотья. И я стою посреди комнаты, среди снующих вокруг людей совершенно голый. Странно, но я не чувствую стыда. Будто деревянный. Или неживой. Толстая кухарка бросает на меня любопытный взгляд, и придворная дама не сводит глаз, но мне это безразлично. Другие слуги и вовсе в мою сторону не смотрят. Кто я? Всего лишь вещь. Герцогиня обзавелась безделушкой, а им эту безделушку велено отмыть. Рыжий парень втаскивает большую лохань. В очаге над огнем висит огромный медный котел, и парень наполняет лохань водой. За кухонной дверью несколько любопытных голов, но придворная дама усмиряет их одним взглядом. Парень берет меня выше локтя и подталкивает к лохани. Я подчиняюсь. Вещь всегда поступает так, как ей велят. Но оказаться в теплой воде приятно. Я неожиданно чувствую слабость и закрываю глаза. Какое блаженство… Внутри раскручивается какая-то жесткая стальная пружина. Я еще жив, и кровь струится по жилам, и грудь вздымается. С кожи сходит отвратительный грязно-бурый налет. Парень выливает ковш горячей воды мне на голову и ловко орудует мылом. Пена приятно пахнет миндалем. Ранка на виске пощипывает. Впервые другой человек делает за меня то, что я привык делать сам. Более явственно чувствую себя вещью, неодушевленным предметом. Меня поднимают, опускают, переворачивают. Парень действует умело и быстро. Приносит еще воды, разбавляет холодной. Пар поднимается к потолку, к закопченным балкам. Наконец он опрокидывает на меня последний ковш. И я снова посреди комнаты, голый, но уже розовый и блестящий. Вещь приобретает товарный вид. Мне становится холодно, но парень набрасывает на меня простыню. Ее минуту назад принесла пожилая служанка. Парень обтирает меня этой простыней, как взмыленного коня. Задевает кровоподтеки, я снова вздрагиваю.

Рядом с придворной дамой появляется следующий персонаж. Худой, сутулый, весь в черном. У него лицо цвета пергамента, глубокие складки у рта. Глаза утоплены под надбровные дуги, но горят насмешливо и ярко. Это не лакей, скорей всего, лекарь. Черная хламида, на плече кожаная сумка с принадлежностями. Меня в третий раз в первозданном виде выводят на свет. Теперь я предмет для научных изысканий. Лекарь оттягивает мне веки, заглядывает в рот, в уши, пробует густоту и крепость волос. У него проворные, жесткие пальцы. Он действует ими как хорошо отлаженным инструментом. Исследует меня под мышками и в паху. Не вздуты ли узлы. Первый чумной признак. Нет ли признаков неаполитанской хвори. Я пытаюсь отшатнуться, но рыжий парень держит меня за локти. Вещь должна быть безупречна. Только после этого лекарь осматривает кровоподтеки на моих руках, ссадины на ступнях и коленях. Выудив из кожаного мешка баночку с бальзамом, смазывает вспухшие синюшные пятна. У бальзама терпкий травяной запах. Арника, зверобой и еще, кажется, абрикосовое масло. Прочих ингредиентов угадать не могу. Лекарь, отставив банку, – в сторону парня:

– Утром смазать еще раз. – Затем уже придворной даме: – Хороший ужин, и пусть поспит.

Забрасывает на плечо сумку и выходит. Приближается придворная дама. У нее глаза чуть раскосые, блестят все так же тревожно. В них что-то очень живое, беспокойное. Она заглядывает мне в лицо.