По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

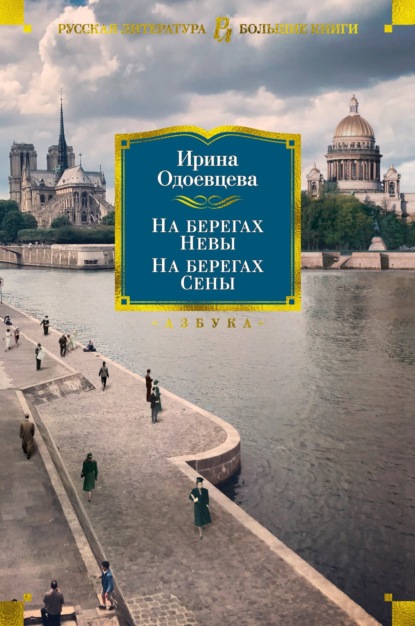

На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Даже невежественнее карпа, по-видимому, – ничего не понимаю.

– А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.

Я мигаю обиженно и морщу нос.

– Ах, пожалуйста, – неожиданно раздражается Гумилев, – не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?

Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.

– Ну, вот и отлично, – одобрил меня Гумилев. – Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?

– Не читала, – сознаюсь я. – Пробовала, но не поняла.

– И Шопенгауэра не читали? И Ницше?

– Не читала.

– Неужели? – Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.

– Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. – Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.

– Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам – «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну тогда я действительно ошибся.

Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова».

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни…

Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.

Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.

Ницше – знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что его напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.

И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.

Он говорил:

– Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую.

Или:

– В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастие, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие.

Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

– Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок… Мое детство было до странности волшебным, – рассказывал он мне. – Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех – зверей и людей – любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.

О своем детстве он мог говорить без конца.

– Детство самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. – И, подумав, добавлял: – Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить

мечту мою,

Будить повсюду обожанье.

В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно – я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.

Когда вы меня хорошо до конца узнаете…

Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать – до конца.

Мы возвращаемся из Таврического сада.

– Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, – рассказывает Гумилев, – я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

– Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование.

Гумилев отвечает не без обиды:

– Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.

– Нет, все-таки противно, – говорю я. – И у вас, наверно, был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

– Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось – казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.

Мы продолжаем идти, и он снова «погружается в воспоминания»:

– Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»

Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся и борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок – орхидея. Дерево – баобаб. Писатель – Оскар Уайльд. Блюдо – канандер».

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все стушевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.

– А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.

Я мигаю обиженно и морщу нос.

– Ах, пожалуйста, – неожиданно раздражается Гумилев, – не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?

Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.

– Ну, вот и отлично, – одобрил меня Гумилев. – Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?

– Не читала, – сознаюсь я. – Пробовала, но не поняла.

– И Шопенгауэра не читали? И Ницше?

– Не читала.

– Неужели? – Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.

– Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. – Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.

– Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам – «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну тогда я действительно ошибся.

Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова».

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни…

Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.

Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.

Ницше – знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что его напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.

И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.

Он говорил:

– Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую.

Или:

– В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастие, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие.

Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплел голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

– Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок… Мое детство было до странности волшебным, – рассказывал он мне. – Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех – зверей и людей – любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.

О своем детстве он мог говорить без конца.

– Детство самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. – И, подумав, добавлял: – Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить

мечту мою,

Будить повсюду обожанье.

В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно – я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.

Когда вы меня хорошо до конца узнаете…

Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать – до конца.

Мы возвращаемся из Таврического сада.

– Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, – рассказывает Гумилев, – я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

– Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование.

Гумилев отвечает не без обиды:

– Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха III мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.

– Нет, все-таки противно, – говорю я. – И у вас, наверно, был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

– Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось – казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.

Мы продолжаем идти, и он снова «погружается в воспоминания»:

– Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»

Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся и борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок – орхидея. Дерево – баобаб. Писатель – Оскар Уайльд. Блюдо – канандер».

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все стушевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.