По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

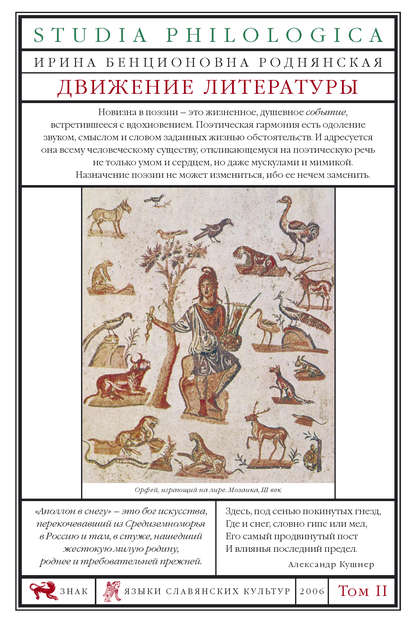

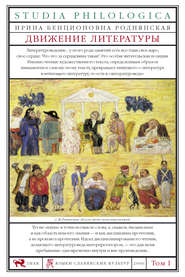

Движение литературы. Том II

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

А жизнь совсем невероятна!

Огонь, несущийся во тьму!

Еще прекрасней потому,

Что невозвратно.

Очень это напоминает – во многих отношениях эклектичную – философию Бергсона с ее «творческой эволюцией» и еlan vital («жизненным порывом»). Тут и ответ Кушнера Фету: «… жаль того огня… что в ночь идет!» – нет, не жаль, ибо чем кратковременней он, тем прекрасней, а, вечный, был бы, верно, скучен. Ответ, как и подсказавшая его философия, разумеется, убедителен лишь для того, кто созерцает жизнь несколько отрешенно, в виде целокупного, торжественно-необъятного процесса, а не под личным углом зрения, не с места песчинки, заверченной в этом сплошном потоке, песчинки, что «хочет жить, а надо гибнуть».

Но философия философией, а стихи стихами. Избираемая мироустановка отражается в настоящей поэзии не столько декларациями, сколько косвенно, – и вправду: сменой ракурса. Нынешний ракурс не в последнюю очередь определен прохладной созерцательностью «нового» Кушнера: передвижкой от элегии, от «лирики души», к внеличным медитациям. И это – несмотря на созданные им в то же самое время прекрасные стихи о любви («Какой-то волосок мешает говорить», «Когда я у полки одну выбираю из книг», «Ночь»), стихи, какие теперь и не пишутся вовсе, ибо любовный пафос оскудел в воздухе века!

В давние годы поэт восклицал, молил: «Когда когда-нибудь со мною, / Небытие, случишься въявь, / Сотри, смешай меня с землею, / Но зренье, зренье мне оставь!» Именно зренье – каждому дается «по его вере» – теперь стало главным источником суждений о жизни, о сути ее.

Как люблю я пристальное зренье

С ощущеньем точности в глазу!

Хлебом меня не корми, но позволь заглянуть

В стеклышко, линзу, подзорную даль, что-нибудь…

Новая «пристальность» открывает поэту, то и дело подкручивающему «колесико бинокля» или микроскопа, что жизнь есть ткань. Скатерть-самотканка. Огромная мануфактурная фабрика материи (в буквализованном смысле этого последнего слова), материи с разнообразнейшей на глаз и на ощупь выделкой.

Образ ткани – в центре нынешнего поэтического кругозора Кушнера. Это образ одновременно и вселенский, и биологический, и культурный. Образ стихии, самонастраивающейся, самоорганизующейся в узор, под влиянием случайности и ритмической повторяемости. «Чем случайней, тем вернее», – как сказал бы другой поэт. Образ безличной, слепой производительницы, она же – продукт. «Испорченные с жизнью отношенья», – писал Кушнер не так давно, когда чувствовал нужду прибегать к персонификациям, когда просил, ждал ответа. Попробуйте подставьте теперь: «Испорченные с тканью отношенья»!

Шумы и шорохи естества в его стихах – как шуршанье и гул в просторном, просквоженном ткацком цеху.

Не прочный смысл, не выпуклое слово,

А этот всплеск и вздох всего важней.

Подкожный шум, подкладка и основа,

Подвижный гул подвернутых ветвей, —

наполняет он тайным рабочим шорохом мандельштамовские интонационные контуры стиха.

Сколько здесь бархата, шелка, фланели, парчи.

Глянцево-маркий, волнистый, ворсистый кошмар, —

даже самый словарь его стихов так расширяется, так насыщается именно за счет этих значений, что начинает походить на отраслевой: сеть, кромка, бахрома, накидка, попона, кайма, кружево, складки, оборки, петли, войлок, шерсть, батист, пряжа…

Всего чаще – это ткань мира растительного. Оно и понятно, тихое произрастанье, таинственное формообразование листа и цветка лучше поддается наблюдению и любованию, лучше выражает идею непрерывного и подспудного жизненного процесса, лучше всего сочетает прихоть случая с кропотливостью «отделки». Как сказано о листьях бегонии: «Зелено-бурые, с широкою каймой / И ворсом, кажется, что сшила их портниха». Или о кружеве лиственной тени, упавшей на столешницу в саду: «И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь… И никем не задумано это». Или о недрах цветка, куда зарылась пчела: «О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка. / Шелка нежней, бархатистого склона покатей!.. Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда. Сколько ни вытянуть – ни от кого убудет».

Но так же созидается и трепещет ткань животного организма (взгляните на улиток – «этот винтообразный нарост, их доспехи, чалмы, балахоны») или ткань нашего мозга, что «ночью спит, как сад в безветрии», – для биолога, рассматривающего все это на срез, жизнь быть может, еще таинственней, чем для поэта.

И не в такой же ли не запланированный заранее узор слагаются исторические деяния, усилия человеческого сообщества? Разглядывая старинную гравюру юного Санкт-Петербурга, поэт замечает: «Что же до мест, где мы нынче гуляем, / Нет и в проекте их; где-то за краем / Рамки, гравюры, листа, / Там, где художник сорит и сдувает / Пыль, и само провиденье не знает / Как повернет и куда». И в своем быте мы окружены той же «предметной связью» (еще один цикл стихов), сетью из подручных вещиц, пустяков со смыслом, играющих с нами в прятки, в жмурки. Да и стих, строку надо ткать на том же станке творящей случайности, – «чтоб слово ровное нам ветерком загнуло, / И мы увидели его ворсистый смысл».

Эта волнующаяся, подобно небесному и водному океану, растущая и развертывающаяся, подобно стеблю, листу, набирающая метраж, подобно ткущемуся полотну, жизнь вместе с тем всегда остается равна себе. В том числе и жизнь человечества. «А воз и ныне там, где он был найден нами, – обращается Кушнер к минувшим векам и поколениям, – И вы не сдвинули, и мы не совладали / средь споров, окриков, вражды и толкотни». Говорится это без особого огорчения, скорее – как урок утопистам, социальным прожектерам: дескать, жизнь как жизнь, «ее несметную размыло, разнесло», не старайтесь переделать живое.

Правда эта – односторонняя. Больших разломов, «геологических переворотов» в истории, рывков ее, направленных к неведомому пределу, Кушнер в своем нынешнем созерцательном витализме – не чувствует. Точнее, сюжеты эти кажутся ему безвкусными, надуманными – как аляповатые гладиолусы в одноименном стихотворении, как трагедия, в коей ему всегда виделась натуга, как «все чрезмерное». И он предлагает жить малым, но дарованным достоверно:

Друзья мои, держитесь за перила,

За этот куст, за живопись, за строчку,

За лучшее, что с нами в жизни было,

За сбивчивость беды и проволочку.

Спасибо за этот совет, за его «ворсистый», по-растительному обращенный к лучам жизни смысл. Такое, способное к благодарности, сознание оправданней неблагодарного. «За все, за все», – твердит Кушнер в другом стихотворении под эпиграфом из Лермонтова, переиначивая лермонтовский сарказм на чистосердечную признательность. Но любая «проволочка» или, что то же, – отсрочка (ухода, расставанья), мы знаем, временна. И хочется найти в стихах какой-то просвет, прорыв, нечто за пределами этих суеверных заклятий «беды» и медлительных, уже слегка инерционных строк, инвентаризирующих подробную прелесть мира. И вот находишь – словно скрипичным смычком пропетое, словно, залетевшее из иного пространства:

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.

За милою тенью, тебя поджидающей там.

Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.

Ах, с самого детства никто так тебя не водил!

По рощам блаженных, по волнообразным, густым,

расчесанным травам – лишь в детстве ступал по таким!

Никто не стрижет, не сажает их – сами растут.

За милою тенью. – «Куда мы?» – «Не бойся. Нас ждут».

…………………………………………………………….

По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди

такую родную, как эти грибные дожди,

такую большую – не меньше, чем та, что была.

И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.

Это тоже Кушнер. А «горе и мглу» он вставил на всякий случай – из стыдливого недоверия к «блаженству», которым полнится и звенит мелодия.

«И много ль нас, внимательных, как я…»

Продолжим строку Кушнера, вынесенную в заглавие, следующей за нею: «… стихом сегодня, может быть, владеют…».

Это реплика на пушкинское, моцартовское: «Нас мало избранных, счастливцев праздных… Единого прекрасного жрецов». Кушнер (о чем еще скажу), как буки, боится слова «избранных», тем более слова «жрецов» и, возможно, хотел бы парировать их своим скромным, в границах же его мысли емким: внимательных, – но, аукнувшись с Пушкиным, говорит он все о том же: об избранничестве поэта, творца, о даре вдохновения, который ничем ни подменить, ни заменить нельзя:

… И ночь идет, и нету забытья

Сильней, чем это… Звуки пламенеют.

Подделать, кроме, может быть, огня,

Огня, огня, – возможно все на свете.

Слух раскален.

В стихотворении сказано, что область власти, распорядительности, житейской решительности, тщеславного упоения ими – не для поэта («Никем, никем я быть бы не хотел, / И менее всего – царем иль ханом…»); что ему, как герою гофмановского «Золотого горшка» (ох уж эти романтические аналогии, сами лезут на ум – назло вкусам нашего автора!), – что досталась ему в удел иная мыза («под яркой лампой… на столе»), доступны иная власть и решимость: «Ни слова за меня! Я сам скажу…»

Это стихотворение – «о месте поэта», какие пишет каждый думающий поэт, от Пушкина до наших дней, – Кушнер не включил в книгу своих размышлений над лирикой «Аполлон в снегу» (1991 – и в том же году перевод на английский с предисловием И. Бродского), где эссе перемежаются со стихотворными интерлюдиями, прямо или косвенно варьирующими основные темы. Замечу кстати, что так построить книгу – решение смелое и даже в чем-то наивное и беззащитное. Поэт словно бы «подставляется», дает козыри в руки тем, кто хотел бы доказать, что иные его стихи могут быть продублированы филологической прозой, что он лишен непосредственности, склонен писать поэтические вещи «на тезис». Но Кушнеру и не снится опасность такого подвоха: он-то помнит и знает, что стихи создавались «раскаленным слухом» и шли впереди рефлексий, проза же о стихах писалась по подсказке внимательного, но уже остывшего уха. В книге, где стихи играют подсобную роль орнаментальных заставок, они все равно первичны и первородны и чаще всего превосходны. Впрочем, в большинстве своем они уже читаны нами прежде.

Так вот, среди них нет цитированного выше стихотворения. То ли автор счел заключенную в нем «декларацию прав» слишком прямой, то ли смутило его в этих строках рельефно выступившее «я» («профиль… подслеповатый», «Выбрать между чаем в гостях и кофе трудно мне…»), некая лирическая фигура, против чего он так восстает в своих суждениях о поэзии и ее сочинителях. А жаль, что эта «декларация» не вошла в предлагаемое скрещенье мыслей. Она бы дополнительно осветила противоречие, которым дышит и держится вся книга, – противоречие безусловно живое, но иногда досаждающее читательскому уму: между неизбежным избранничеством поэта и принципиальным желанием уподобить его (и уподобиться) «всем», между «перекличкой» (так названа одна из лучших и магистральных статей) на просторах русской лирической вселенной, со-жизнью разных поэтов – поверх времен и исторических фаз – и впаянностью их в свою эпоху, подданностью ей («Попробуйте меня от века оторвать» – прибегает тут автор к свидетельству Мандельштама, озаглавив его стихом тоже очень важное размышление)…

Перед нами – книга о стихах, писавшаяся шаг за шагом, наблюдение за наблюдением лет двадцать, не меньше. Сам автор определил ее как «хронику любви» к поэзии, «роман о любви к стихам». Почти все наши известные поэты печатно размышляли и размышляют о стихах предшественников и собратьев, почти все могли бы объединить свои отклики и заметки в общую тетрадь в порядке натуральной хронологии. Но как раз у Кушнера есть достаточные основания полагать, что им написана «книга», «роман». Во-первых, он всегда жил и живет внутри звучащего стихового хора, мира. Чужие стихи составляют события его внутренней жизни не меньше, чем собственные. Он не того сорта писатель, который «не читатель». «Скажи мне, какие стихи ты любишь, и я скажу тебе, кто ты», – предлагает он вполне убедительный афоризм. Об этой якобы «закультуренности» Кушнера в свое (не лучшее!) время было наговорено много глупостей, – на страницах книги то там, то сям автор с ленцой от них отмахивается, а сейчас не хочется о них и вспоминать… Во-вторых, Кушнер один из немногих современных поэтов, создавших свою школу, свой «цех», продолживших этим дело Николая Гумилева. Его интонации, сколько раз обвиненные в переимчивости, сами оказались впечатанными в слух «младших» и заразительно влекущими к перехвату, его вкусы и склонности обворожили учеников его вольной академии – иногда преданно послушных, как А. Пурин и Е. Ушакова, иногда самостоятельно преломляющих опыт мэтра, как А. Машевский и Н. Кононов. И эта книга, в которой рядом со свободолюбивым упрямством поэта («Я сам скажу…») гнездится железное упрямство воспитателя, тоже своего рода единая студия, классная комната, где от урока к уроку закладываются основы определенного художественного миросозерцания. В ней есть свои малые по объему, но образцовые для научения студийцев (да и вообще прекрасные!) исследования: сопоставление мандельштамовских «Tristia» с блоковскими «Шагами командора», различение поздних путей Пушкина и Боратынского, контрастные параллели между письмами Тютчева и его стихами.

Но, в-третьих, при явной филологической жилке все-таки тут, в силу особого угла зрения, не филология, а действительно своего рода «роман». Только в тексте, просвеченном художественно, а не аналитически, могут быть такие устойчивые лейтмотивы, возвраты, вариации заветного. Их же находим в стихах, они определяют личный мир автора, а не его умственные затеи. «Аполлон в снегу» – это бог искусства, перекочевавший из Средиземноморья в Россию и там, в стуже, нашедший жестокую милую родину роднее и требовательней прежней:

Здесь, под сенью покинутых гнезд,

Где и снег, словно гипс или мел,

Его самый продвинутый пост

И влиянья последний предел.

Здесь, на фоне огромной страны,

На затянутом льдом берегу…

Конечно же, вспоминается фетовское: «В сыртах не встретишь Геликона, / На льдинах лавр не расцветет…» Да, лавр не расцветет, откликается Кушнер, но все же, все же «небожитель, морозом дыша, / Пальму первенства нам отдает, / Эта пальма, наверное, ель, / Обметенная инеем сплошь…», северный лавр на дальнем форпосте – ветвь, дрожащая «в холоде снежных объятий», «ледяной трилистник» Иннокентия Анненского (как о том сказано в другом стихотворении, «Ветвь»).

Огонь, несущийся во тьму!

Еще прекрасней потому,

Что невозвратно.

Очень это напоминает – во многих отношениях эклектичную – философию Бергсона с ее «творческой эволюцией» и еlan vital («жизненным порывом»). Тут и ответ Кушнера Фету: «… жаль того огня… что в ночь идет!» – нет, не жаль, ибо чем кратковременней он, тем прекрасней, а, вечный, был бы, верно, скучен. Ответ, как и подсказавшая его философия, разумеется, убедителен лишь для того, кто созерцает жизнь несколько отрешенно, в виде целокупного, торжественно-необъятного процесса, а не под личным углом зрения, не с места песчинки, заверченной в этом сплошном потоке, песчинки, что «хочет жить, а надо гибнуть».

Но философия философией, а стихи стихами. Избираемая мироустановка отражается в настоящей поэзии не столько декларациями, сколько косвенно, – и вправду: сменой ракурса. Нынешний ракурс не в последнюю очередь определен прохладной созерцательностью «нового» Кушнера: передвижкой от элегии, от «лирики души», к внеличным медитациям. И это – несмотря на созданные им в то же самое время прекрасные стихи о любви («Какой-то волосок мешает говорить», «Когда я у полки одну выбираю из книг», «Ночь»), стихи, какие теперь и не пишутся вовсе, ибо любовный пафос оскудел в воздухе века!

В давние годы поэт восклицал, молил: «Когда когда-нибудь со мною, / Небытие, случишься въявь, / Сотри, смешай меня с землею, / Но зренье, зренье мне оставь!» Именно зренье – каждому дается «по его вере» – теперь стало главным источником суждений о жизни, о сути ее.

Как люблю я пристальное зренье

С ощущеньем точности в глазу!

Хлебом меня не корми, но позволь заглянуть

В стеклышко, линзу, подзорную даль, что-нибудь…

Новая «пристальность» открывает поэту, то и дело подкручивающему «колесико бинокля» или микроскопа, что жизнь есть ткань. Скатерть-самотканка. Огромная мануфактурная фабрика материи (в буквализованном смысле этого последнего слова), материи с разнообразнейшей на глаз и на ощупь выделкой.

Образ ткани – в центре нынешнего поэтического кругозора Кушнера. Это образ одновременно и вселенский, и биологический, и культурный. Образ стихии, самонастраивающейся, самоорганизующейся в узор, под влиянием случайности и ритмической повторяемости. «Чем случайней, тем вернее», – как сказал бы другой поэт. Образ безличной, слепой производительницы, она же – продукт. «Испорченные с жизнью отношенья», – писал Кушнер не так давно, когда чувствовал нужду прибегать к персонификациям, когда просил, ждал ответа. Попробуйте подставьте теперь: «Испорченные с тканью отношенья»!

Шумы и шорохи естества в его стихах – как шуршанье и гул в просторном, просквоженном ткацком цеху.

Не прочный смысл, не выпуклое слово,

А этот всплеск и вздох всего важней.

Подкожный шум, подкладка и основа,

Подвижный гул подвернутых ветвей, —

наполняет он тайным рабочим шорохом мандельштамовские интонационные контуры стиха.

Сколько здесь бархата, шелка, фланели, парчи.

Глянцево-маркий, волнистый, ворсистый кошмар, —

даже самый словарь его стихов так расширяется, так насыщается именно за счет этих значений, что начинает походить на отраслевой: сеть, кромка, бахрома, накидка, попона, кайма, кружево, складки, оборки, петли, войлок, шерсть, батист, пряжа…

Всего чаще – это ткань мира растительного. Оно и понятно, тихое произрастанье, таинственное формообразование листа и цветка лучше поддается наблюдению и любованию, лучше выражает идею непрерывного и подспудного жизненного процесса, лучше всего сочетает прихоть случая с кропотливостью «отделки». Как сказано о листьях бегонии: «Зелено-бурые, с широкою каймой / И ворсом, кажется, что сшила их портниха». Или о кружеве лиственной тени, упавшей на столешницу в саду: «И свежа, и случайность, что столик накрыт ею весь… И никем не задумано это». Или о недрах цветка, куда зарылась пчела: «О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка. / Шелка нежней, бархатистого склона покатей!.. Алая ткань, ни раскаянья здесь, ни стыда. Сколько ни вытянуть – ни от кого убудет».

Но так же созидается и трепещет ткань животного организма (взгляните на улиток – «этот винтообразный нарост, их доспехи, чалмы, балахоны») или ткань нашего мозга, что «ночью спит, как сад в безветрии», – для биолога, рассматривающего все это на срез, жизнь быть может, еще таинственней, чем для поэта.

И не в такой же ли не запланированный заранее узор слагаются исторические деяния, усилия человеческого сообщества? Разглядывая старинную гравюру юного Санкт-Петербурга, поэт замечает: «Что же до мест, где мы нынче гуляем, / Нет и в проекте их; где-то за краем / Рамки, гравюры, листа, / Там, где художник сорит и сдувает / Пыль, и само провиденье не знает / Как повернет и куда». И в своем быте мы окружены той же «предметной связью» (еще один цикл стихов), сетью из подручных вещиц, пустяков со смыслом, играющих с нами в прятки, в жмурки. Да и стих, строку надо ткать на том же станке творящей случайности, – «чтоб слово ровное нам ветерком загнуло, / И мы увидели его ворсистый смысл».

Эта волнующаяся, подобно небесному и водному океану, растущая и развертывающаяся, подобно стеблю, листу, набирающая метраж, подобно ткущемуся полотну, жизнь вместе с тем всегда остается равна себе. В том числе и жизнь человечества. «А воз и ныне там, где он был найден нами, – обращается Кушнер к минувшим векам и поколениям, – И вы не сдвинули, и мы не совладали / средь споров, окриков, вражды и толкотни». Говорится это без особого огорчения, скорее – как урок утопистам, социальным прожектерам: дескать, жизнь как жизнь, «ее несметную размыло, разнесло», не старайтесь переделать живое.

Правда эта – односторонняя. Больших разломов, «геологических переворотов» в истории, рывков ее, направленных к неведомому пределу, Кушнер в своем нынешнем созерцательном витализме – не чувствует. Точнее, сюжеты эти кажутся ему безвкусными, надуманными – как аляповатые гладиолусы в одноименном стихотворении, как трагедия, в коей ему всегда виделась натуга, как «все чрезмерное». И он предлагает жить малым, но дарованным достоверно:

Друзья мои, держитесь за перила,

За этот куст, за живопись, за строчку,

За лучшее, что с нами в жизни было,

За сбивчивость беды и проволочку.

Спасибо за этот совет, за его «ворсистый», по-растительному обращенный к лучам жизни смысл. Такое, способное к благодарности, сознание оправданней неблагодарного. «За все, за все», – твердит Кушнер в другом стихотворении под эпиграфом из Лермонтова, переиначивая лермонтовский сарказм на чистосердечную признательность. Но любая «проволочка» или, что то же, – отсрочка (ухода, расставанья), мы знаем, временна. И хочется найти в стихах какой-то просвет, прорыв, нечто за пределами этих суеверных заклятий «беды» и медлительных, уже слегка инерционных строк, инвентаризирующих подробную прелесть мира. И вот находишь – словно скрипичным смычком пропетое, словно, залетевшее из иного пространства:

По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам.

За милою тенью, тебя поджидающей там.

Прекрасную руку сжимая в своей что есть сил.

Ах, с самого детства никто так тебя не водил!

По рощам блаженных, по волнообразным, густым,

расчесанным травам – лишь в детстве ступал по таким!

Никто не стрижет, не сажает их – сами растут.

За милою тенью. – «Куда мы?» – «Не бойся. Нас ждут».

…………………………………………………………….

По рощам блаженных, предчувствуя жизнь впереди

такую родную, как эти грибные дожди,

такую большую – не меньше, чем та, что была.

И мята, и мед, и, наверное, горе и мгла.

Это тоже Кушнер. А «горе и мглу» он вставил на всякий случай – из стыдливого недоверия к «блаженству», которым полнится и звенит мелодия.

«И много ль нас, внимательных, как я…»

Продолжим строку Кушнера, вынесенную в заглавие, следующей за нею: «… стихом сегодня, может быть, владеют…».

Это реплика на пушкинское, моцартовское: «Нас мало избранных, счастливцев праздных… Единого прекрасного жрецов». Кушнер (о чем еще скажу), как буки, боится слова «избранных», тем более слова «жрецов» и, возможно, хотел бы парировать их своим скромным, в границах же его мысли емким: внимательных, – но, аукнувшись с Пушкиным, говорит он все о том же: об избранничестве поэта, творца, о даре вдохновения, который ничем ни подменить, ни заменить нельзя:

… И ночь идет, и нету забытья

Сильней, чем это… Звуки пламенеют.

Подделать, кроме, может быть, огня,

Огня, огня, – возможно все на свете.

Слух раскален.

В стихотворении сказано, что область власти, распорядительности, житейской решительности, тщеславного упоения ими – не для поэта («Никем, никем я быть бы не хотел, / И менее всего – царем иль ханом…»); что ему, как герою гофмановского «Золотого горшка» (ох уж эти романтические аналогии, сами лезут на ум – назло вкусам нашего автора!), – что досталась ему в удел иная мыза («под яркой лампой… на столе»), доступны иная власть и решимость: «Ни слова за меня! Я сам скажу…»

Это стихотворение – «о месте поэта», какие пишет каждый думающий поэт, от Пушкина до наших дней, – Кушнер не включил в книгу своих размышлений над лирикой «Аполлон в снегу» (1991 – и в том же году перевод на английский с предисловием И. Бродского), где эссе перемежаются со стихотворными интерлюдиями, прямо или косвенно варьирующими основные темы. Замечу кстати, что так построить книгу – решение смелое и даже в чем-то наивное и беззащитное. Поэт словно бы «подставляется», дает козыри в руки тем, кто хотел бы доказать, что иные его стихи могут быть продублированы филологической прозой, что он лишен непосредственности, склонен писать поэтические вещи «на тезис». Но Кушнеру и не снится опасность такого подвоха: он-то помнит и знает, что стихи создавались «раскаленным слухом» и шли впереди рефлексий, проза же о стихах писалась по подсказке внимательного, но уже остывшего уха. В книге, где стихи играют подсобную роль орнаментальных заставок, они все равно первичны и первородны и чаще всего превосходны. Впрочем, в большинстве своем они уже читаны нами прежде.

Так вот, среди них нет цитированного выше стихотворения. То ли автор счел заключенную в нем «декларацию прав» слишком прямой, то ли смутило его в этих строках рельефно выступившее «я» («профиль… подслеповатый», «Выбрать между чаем в гостях и кофе трудно мне…»), некая лирическая фигура, против чего он так восстает в своих суждениях о поэзии и ее сочинителях. А жаль, что эта «декларация» не вошла в предлагаемое скрещенье мыслей. Она бы дополнительно осветила противоречие, которым дышит и держится вся книга, – противоречие безусловно живое, но иногда досаждающее читательскому уму: между неизбежным избранничеством поэта и принципиальным желанием уподобить его (и уподобиться) «всем», между «перекличкой» (так названа одна из лучших и магистральных статей) на просторах русской лирической вселенной, со-жизнью разных поэтов – поверх времен и исторических фаз – и впаянностью их в свою эпоху, подданностью ей («Попробуйте меня от века оторвать» – прибегает тут автор к свидетельству Мандельштама, озаглавив его стихом тоже очень важное размышление)…

Перед нами – книга о стихах, писавшаяся шаг за шагом, наблюдение за наблюдением лет двадцать, не меньше. Сам автор определил ее как «хронику любви» к поэзии, «роман о любви к стихам». Почти все наши известные поэты печатно размышляли и размышляют о стихах предшественников и собратьев, почти все могли бы объединить свои отклики и заметки в общую тетрадь в порядке натуральной хронологии. Но как раз у Кушнера есть достаточные основания полагать, что им написана «книга», «роман». Во-первых, он всегда жил и живет внутри звучащего стихового хора, мира. Чужие стихи составляют события его внутренней жизни не меньше, чем собственные. Он не того сорта писатель, который «не читатель». «Скажи мне, какие стихи ты любишь, и я скажу тебе, кто ты», – предлагает он вполне убедительный афоризм. Об этой якобы «закультуренности» Кушнера в свое (не лучшее!) время было наговорено много глупостей, – на страницах книги то там, то сям автор с ленцой от них отмахивается, а сейчас не хочется о них и вспоминать… Во-вторых, Кушнер один из немногих современных поэтов, создавших свою школу, свой «цех», продолживших этим дело Николая Гумилева. Его интонации, сколько раз обвиненные в переимчивости, сами оказались впечатанными в слух «младших» и заразительно влекущими к перехвату, его вкусы и склонности обворожили учеников его вольной академии – иногда преданно послушных, как А. Пурин и Е. Ушакова, иногда самостоятельно преломляющих опыт мэтра, как А. Машевский и Н. Кононов. И эта книга, в которой рядом со свободолюбивым упрямством поэта («Я сам скажу…») гнездится железное упрямство воспитателя, тоже своего рода единая студия, классная комната, где от урока к уроку закладываются основы определенного художественного миросозерцания. В ней есть свои малые по объему, но образцовые для научения студийцев (да и вообще прекрасные!) исследования: сопоставление мандельштамовских «Tristia» с блоковскими «Шагами командора», различение поздних путей Пушкина и Боратынского, контрастные параллели между письмами Тютчева и его стихами.

Но, в-третьих, при явной филологической жилке все-таки тут, в силу особого угла зрения, не филология, а действительно своего рода «роман». Только в тексте, просвеченном художественно, а не аналитически, могут быть такие устойчивые лейтмотивы, возвраты, вариации заветного. Их же находим в стихах, они определяют личный мир автора, а не его умственные затеи. «Аполлон в снегу» – это бог искусства, перекочевавший из Средиземноморья в Россию и там, в стуже, нашедший жестокую милую родину роднее и требовательней прежней:

Здесь, под сенью покинутых гнезд,

Где и снег, словно гипс или мел,

Его самый продвинутый пост

И влиянья последний предел.

Здесь, на фоне огромной страны,

На затянутом льдом берегу…

Конечно же, вспоминается фетовское: «В сыртах не встретишь Геликона, / На льдинах лавр не расцветет…» Да, лавр не расцветет, откликается Кушнер, но все же, все же «небожитель, морозом дыша, / Пальму первенства нам отдает, / Эта пальма, наверное, ель, / Обметенная инеем сплошь…», северный лавр на дальнем форпосте – ветвь, дрожащая «в холоде снежных объятий», «ледяной трилистник» Иннокентия Анненского (как о том сказано в другом стихотворении, «Ветвь»).