По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

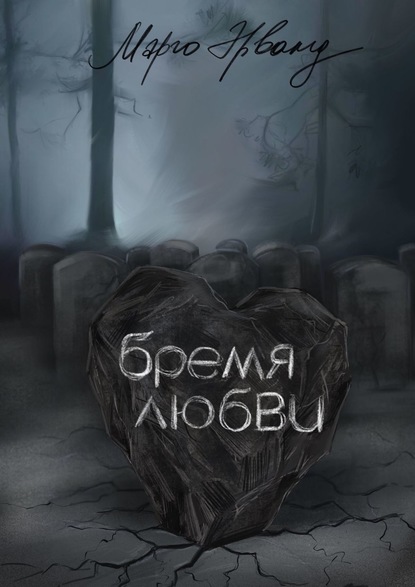

Бремя любви

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– А о каких патологиях идет речь?

– Я не знаю. Их было так много, и они все что-то говорили и так смотрели на меня. Они хотели меня уже сегодня отправить на…

Я многозначительно округлила глаза: даже произносить вслух это страшное слово мне казалось преступлением. Врачи могут говорить и думать что угодно, но я этого точно не скажу. Никогда.

Нам обоим было страшно, а груз ответственности, свалившийся на наши плечи, оказался не по годам тяжелым. Еще вчера мы были влюбленной парочкой, грезящей о малыше, о счастье быть родителями. Сегодня эта легкость бытия дала серьезный сбой. Нам и только нам предстояло решить, давать ли право на жизнь малышу или нет…

– А ты им веришь? – спросил Рома.

– Не знаю. Помнишь, я тебе рассказывала про мою бабушку? Она регулярно ходила в поликлинику и сдавала все анализы, и они всегда, слышишь, всегда были в порядке. И только за пару месяцев до ее смерти врачу не понравились какие-то титры, и она настояла на развернутом анализе крови с какими-то онкомаркерами. У нее обнаружили рак яичников, но не начальную стадию, а последнюю, неоперабельную. Они не могли ей уже никак помочь, только обезболивающие препараты прописывали и все.

– Я тоже думаю, что они ошибаются. Ну ты сама подумай – мы с тобой оба молодые и здоровые – откуда могут быть такие аномалии?

– Я им не верю, – ответила я, опуская голову на плечо Роме. Мои руки уже давно лежали на животе, и теперь его рука легла сверху. Мы снова стали одним целым, мы приняли решение.

Беременность была сложной, прежде всего, согласно моим анализам. Многие показатели были выше нормы, отчего я глотала таблетки горстями. Меня постоянно тошнило, отчего я дважды за лето лежала на сохранении. От продолжения учебы пришлось отказаться, и я ушла в академический отпуск. Это решение далось мне особенно тяжело, и по ночам, когда я ворочалась в кровати без сна, успокаивала себя мыслями о том, что, когда наш малыш подрастет, я смогу восстановиться в техникуме. Чтобы не терять навыков и практики, я много рисовала и конструировала. Моя первая и пока единственная награда за победу в конкурсе юных модельеров-конструкторов давала мне силы и надежду. Я смотрела на эти позолоченные ножницы в рамке под стеклом и представляла себя известным дизайнером, модным кутюрье. Все это обязательно будет потом, а пока… я готовилась стать мамой.

Мы с Ромой не стали никому рассказывать о страшных предположениях врачей, да и сами старались об этом не думать. Однако во время плановых визитов к врачу играть в молчанку уже не получалось.

– Что, так и не одумалась, молодежь? – гремела медсестра, заполняя мою медкарту.

– Вы это сейчас о чем? – спросила я.

– Ой, только не надо делать такого лица, нечего мне тут дурой прикидываться. Каждый раз одно и то же.

– Ну так может, и вам пора прекратить?

– Дерзи, дерзи! Еще не раз меня вспомнишь! Жалко тебя, дуру, вот и говорю тебе, предостерегаю. Ты думаешь, одна такая мамаша? Ща! И ладно раньше женщины рожали и не догадывались, какой сюрприз их ждет, но ты-то, дуреха, знаешь и все равно в петлю лезешь!

– Прекратите, пожалуйста, я не хочу, чтобы мой ребенок слышал такие страшные слова.

– Ой, какие мы нежные! Да он за свою жизнь еще не такое услышит! Ты молись, чтоб жизнь его короткой была, тогда, может, и свою не загубишь!

– Да кто ты такая? Кто тебе дал право говорить так обо мне и моем малыше? Я, значит, жизнь свою гублю, а ты что, лотерейный билет вытянула? – заорала я, не в силах и дальше терпеть такое отношение.

Она продолжала сидеть на своем месте, но вид у нее был испуганный. Она жестом попросила меня замолчать, не решаясь больше вступать со мной в беседу. Но я уже не могла остановиться. За соседней дверью мой врач вела прием другой пациентки, и я хотела, чтобы она слышала и знала, что здесь происходит. Я хотела положить конец этим непрошеным советам и нравоучениям раз и навсегда.

– Никчемная медсестра в городской поликлинике – это твоя планка? Кто тебе право дал, я спрашиваю? Вы меня все достали, слышите? Это мой ребенок! Это моя жизнь! И я сама решу, что мне делать! Вы меня все задолбали уже!

– Тихо, тихо, не ори так, – зашипела медсестра.

– Добрый день, Сазонова, – поздоровалась со мной врач, приоткрыв дверь своего кабинета. – Я думаю, тебя все услышали, так что посиди тихонько в очереди, у меня здесь пациентка на сносях. Мы же не хотим, чтобы еще кто-то пострадал.

Даже в этой банальной вежливости я услышала укор и непонимание. Да и на что я рассчитывала? Тяжело дыша, я опустилась на стул, стараясь больше не встречаться взглядом ни с медсестрой, ни с другими беременными, что сидели за открытой настежь дверью в коридор. Представление окончено.

Всю беременность меня готовили к плановому кесареву сечению. Предполагалось, что мы с Ромой сами выберем подходящую дату рождения для малыша. Но уже в 37 недель врач наотрез отказалась от изначально выбранного курса – роды должны быть естественными. В чем причина такого решения я не поняла, да мне и не объясняли, в очередной раз сославшись на плохие анализы.

Роды были тяжелыми. Десять часов я орала и извивалась на кресле, умоляя сделать мне операцию. «Нельзя! Терпи, раскрытие всего пять пальцев» – повторяла акушерка, каждый раз заглядывая ко мне. Под утро, когда силы начали меня покидать, его маленькое склизкое тельце, наконец, покинуло мою утробу. Вся в поту, я лежала на кресле, готовая в любой момент потерять сознание. Но зловещая тишина вокруг заставила мое сердце болезненно сжаться в груди.

– Почему он молчит? Это девочка или мальчик?

Тишина. Врач закрыла глаза и покачала головой, даже не взглянув в мою сторону.

– Прошу вас! Как мой малыш?

И в этот момент я услышала детский крик. Ребенок жив.

Это был мальчик – наш Виталик. Мы пролежали в больнице больше недели, в ходе которой моей крохе делали ряд нужных и ненужных анализов, подтверждая или опровергая ранние догадки врачей, которыми пестрила история моей беременности. Несмотря на то, что роды случились у меня на 39 неделе, малыш был слабеньким. Он плохо брал грудь, и мне пришлось давать ему смесь, а самой цедиться каждый час. Молока было много, и грудь гудела. На третий день у меня поднялась температура, и сына забрали на целый день.

– Ну как ты? – спросила врач во время очередного обхода.

– Ничего, уже лучше. Когда малыша принесут?

– Решила все-таки оставить?

Меня затрясло и снова бросило в жар.

– Что значит – оставить? Где мой сын?

– На процедурах, у него желтушка. А ты не ори, успокойся. Я ведь с тобой нормально поговорить пытаюсь.

– Знаю я ваши разговоры.

– Ты что, так ничего и не поняла? Ты что, его не видела?

– Видела. Это мой сын.

– Да твой, твой. Никто у тебя его не забирает, но зачем тебе это, милая? Это больной ребенок. Ты видела его диагноз?

Я молча кивнула головой, садясь на кровать.

– И это только один. Ты же понимаешь, что у него проблемы с сердцем, дыханием, про умственные способности я вообще молчу. Ты видела, какой он слабый. Зачем тебе все это? Ладно, я понимаю, аборт ты делать побоялась; ну хорошо, родила. Получила свой опыт и все, забудь про него. Откажись!

Она говорила со мной так, словно я была ее непутевой дочерью и она на правах матери могла меня учить уму-разуму. Могла наставлять и направлять по жизни. Одно лишь «но»: я знала ее только пять дней, а видела и того меньше. Так какое право она имеет на этот разговор?

– Его отдадут в дом малютки, потом в приют. Ты не переживай, о нем позаботятся. Там много больных деток, там знают, как за ними ухаживать. Ты же молодая девчонка, зачем тебе жизнь свою калечить? – продолжала напутствовать она, неверно истолковав мое замешательство.

– Извините, а как вас зовут?

– Людмила Ивановна. Ты меня не узнала? Я же роды у тебя принимала.

– Нет, я вас узнала, Людмила Ивановна. Просто вот сижу и думаю, а кто вам дал такое право приходить ко мне и говорить все это? Вы всех рожениц сейчас обходите с таким предложением или это мне одной так крупно повезло?

– Что значит – всех? Я по-человечески помочь тебе пытаюсь.

– По-человечески? Отказаться от собственного ребенка, отправить его в приют при живых родителях – это у вас называется по-человечески?

– Ты что, ополоумела совсем?