По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

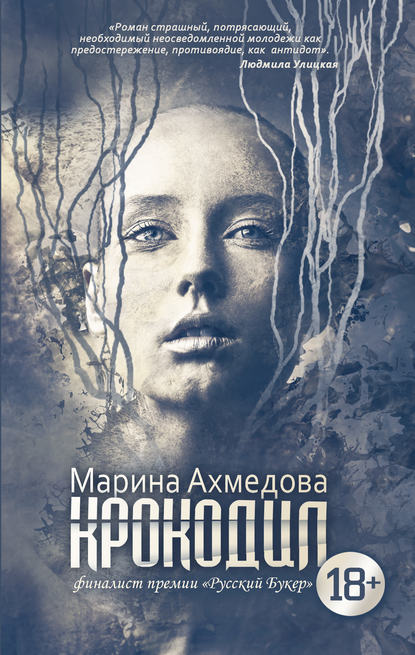

Крокодил

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Яга схватила одеяло, тряхнула и отшвырнула в угол к стене. На дивне осталась только подушка. Яга схватила ее и задушила.

– Че попутала, блядь? – с угрозой спросил Ванька.

Яга бросилась на кухню, по дороге расталкивая воздух руками. На кухне тоже было пусто. День за окном пожелтел и, казалось, раздел бледную кухню догола, подсинив известку на стенах и грязно-белый стол с пачкой рафинада на нем.

По бокам от стола стояли две табуретки. В углу – газовая плита. На ней – перевернутая кастрюльная крышка. Яга улыбнулась.

– Капли принесла? – спросил Ванька.

– Завтра принесу, – мягко проговорила Яга.

– А че пришла? – спросил Ванька.

– Че ты сразу?

Ванька встал между ней и плитой. Ухмыльнулся. Из уголка рта выглянул металлический зуб. Яга сначала смотрела на него, как бы играя с ним в гляделки, потом не выдержала и отвернулась. За окном день почти закончился.

– Че, Вань, завтра никогда не настанет, да? – обиженно спросила она.

Ванька еще шире осклабился и отошел от плиты. Яга вытащила из кармана шприц и трясущимися руками набрала в него из кастрюли желтую жидкость.

– Я ж люблю тебя, Вань, – сказала она.

Ванька стоял сзади и насмешливо смотрел ей в спину. Закат выжимал из его глаз красивый медовый оттенок. Уперев руки в бока, Ванька раскачивался, и лицо у него было такое, будто он собирается пнуть Ягу сзади или плюнуть ей в спину.

– Я ж тебя конкретно так люблю, – сказала Яга, не отрываясь от плиты. – Че ты меня унижаешь, Вань?

– Блядь ты скатившаяся, – сказал он, что-то перекатывая во рту.

– Вмажешь? – робко спросила Яга.

– Ну пошли, – Ванька развернулся и повел ее в комнату.

Яга сняла кофту, лифчик и легла на диван. Закинула руку за голову.

– Че ты, Ванек? – с хриплой лаской спросила Яга.

Ванька залез ногами на диван, сел ей на живот, вошел в нее иглой и повел поршень вниз.

– Че ты? Че ты? Че-ты-че-ты? – приговаривала Яга.

Снизу она ласково смотрела на сосредоточенное лицо Ваньки. На его четко очерченные губы и твердый подбородок с ямочкой. Она вдруг отвернулась к стенке и закрыла рукой свое опухшее лицо, на котором начал проступать красный загар. Поджала большие ступни.

– Я в солярии, Вань, была. Поэтому опухшая, – кротко сказала она.

– Пошла ты на хуй со своим солярием, – Ванька вынул иглу из вены и швырнул шприц ей на живот.

Яга развела ноги.

– Че-ты-че-ты? – она приоткрыла рот.

Она свела колени и сжала Ваньку.

– Пошла ты на хуй, – Ванька слез с нее и сел в противоположном конце дивана. Яга подсунула свои стопы под него. Ванька похабно ухмылялся ей в лицо, и Яга снова отвернулась к стене. Из стены приподнялось одеяло. И потекло. Одеяло подтянулось к дивану. Обступило его. Плеснулось на Ягу. Заползло в ее открытый рот. Затекло ей между ног. Яга захлебнулась, вытаращилась.

– Давай трахаться, – сказала она, раздвигая ноги перед лицом Ваньки.

– Не сегодня, – ухмыльнулся он.

– Давай, Вань.

– Я усталый.

– Че ты такой? – Яга потянулась к нему.

– Пошла на хуй, Яга позорная, – оттолкнул ее Ванька.

Яга вышла из подъезда и оказалась во времени, которое трещиной проходит по суткам, деля их на день и ночь, поселяя вокруг тревожность.

Согнув ногу, Яга подняла ее и постояла недолго, как цапля. Шлепанец отвис. Подул ветер, Яга встрепенулась и пошла к проему, открывавшемуся между двумя домами. Дойдя до него, она снова остановилась. И было ей явлено чудо.

Сквозь черное на небе все равно проглядывала синева – глубокая и нездешняя. Плыли облака – крупные, с формами. Непонятно было, синева подсвечивает их или они синеву. В каждом облаке будто горел слабо мерцающий светильник. Будто кто-то забыл закрыть небо декорациями. Будто на небе каждые сутки свершалось нечто – в миг, когда день переходил в ночь, и тогда только на нем можно было увидеть настоящее. Не игру. Будто кто-то специально закрывал настоящее картонками, разрисованными звездами, от тех, кто смотрит снизу. Будто кто-то хотел, чтобы настоящее было тайной.

Но сегодня декорации убрать забыли, и Яга познала тайну.

Ей явлен был человек, собранный из кучевых облаков, – мужчина с выпирающим задом. Руками он держал за оба крыла летящую птицу. И непонятно было – продолжает ли птица лететь, неся за собой человека, или стоит, потому что человек, ухватив ее, не движется с места. Непонятно было, движение это или стояние.

Ягу пронзило ощущение, что сейчас все закончится. И больше никогда ничего не будет. Что сейчас момент порвется. Человек не пересилит птицу. Птица не пересилит человека. На грани разрыва момента Яге было послано ведание: птица – ни хорошая, ни плохая, человек – ни хороший, ни плохой. Добра и зла нет. Есть только среднее – между ними. И оно зальет все вокруг, когда птица и человек раздерут небо и землю напополам. И Яга упадет в разлом, и с тех пор больше ничего не будет.

Яга уже почти ступила в проход, но снова остановилась – пришло еще одно ведание. Она сама и есть трещина мира. А нет Яги, нет и разлома. И будет мир стоять, бултыхаясь в добре и зле, и пока она, Яга, того не захочет, ничто не придет. Птица так и зависнет в полете, а человек – в держании за крылья.

Злобно хихикая, Яга развернулась и пошла в другую сторону – от чуда. Она шла мимо окон, в которых уже зажгли электрический свет, хихикая и унося свою трещину прочь.

А значит, стоять этому миру, и будь он проклят.

Анюта плюхнулась в кресло, ударив подлокотником стоявший рядом диван. Голова матери мотнулась по подушке. Мать не издала ни звука. Анюта поджала ноги, поерзала. Мать смотрела на желтые обои.

На полу лежал темно-синий палас. Кроме полированной стенки, кресла и дивана, мебели в комнате больше не было.

Анюта сначала просто бегала глазами по материному лицу, улыбаясь. По ее лбу, желтому как воск. Анютины глаза забегали в ее морщины, проходили по ним вдоль. Поперек.

Кожа на материном лице болталась, словно совсем отстала от черепа, и ее можно было отщипнуть и скатать.

Под Анютиным взглядом восковые черты матери заострились и, как всегда, напряглись. Но глаз от стены она не оторвала. Анюта тоже принялась смотреть на обои, прислушиваясь к звукам из кухни. Оттуда доносилось сопение спящего Лешки.

Точка, куда смотрела мать, блестела, выделяясь на стене, словно мать засалила стену глазами. Или пятно было отражением материного лба.

Обои были разрисованы ромбами с закругленными концами. Внутри ромбов сидели равномерные палочки и кружки. В зависимости от угла зрения они то представлялись слонами с попонами, то переливались в человечков с антеннами, то в женскую голову, а то в животастого мужика.