По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

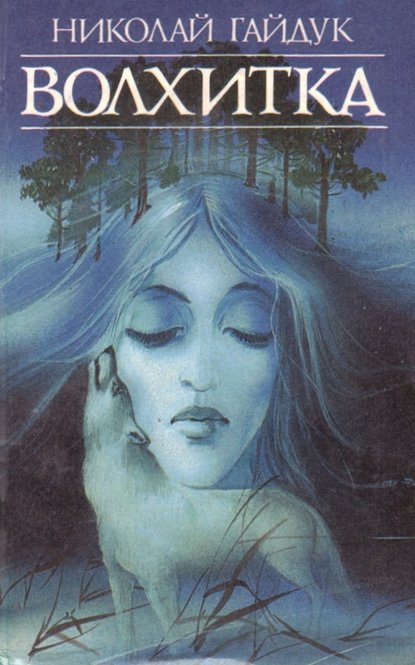

Волхитка

Год написания книги

1991

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Косою чёрной тучей птицы плыли, снижаясь над берегом. Послышался хрипловатый нарастающий карк – картавый, крахмально-скрипучий. Замелькали крестиками тени на снегу, то ныряя под обрыв, то часто прыгая по застругам.

Емельян Прокопович голову задрал. Шапка в снег свалилась, но не заметил – и без шапки хорошо сейчас.

«На весну потянуло, – отметил крестьянин, присматриваясь. – Чёрный ворон под облако вышел гулять. Вон как они забавляются! Мило!..»

Две птицы отбились от стаи, ускорив полет. Крупный ворон, самец, догнал свою подругу над рекой. С ходу грудью подтолкнул под бок. Точно споткнувшись в полете, птица вертыхнулась через голову, расправила крылья и, восстановив равновесие, ворчливо, по-бабьи что-то прокричала, оборачиваясь.

Ворон догнал её. И опять легонько подтолкнул. Он заигрывал, манил подругу в поднебесье, укрытое бирюзовым трепетным туманцем. Сильный встречный поток подхватил под крыло разыгравшихся птиц, властно поднял, а затем словно бы стал разлучать. Ворон влево кругами пошёл, а подруга – направо.

Легко и согласно птицы поднялись туда, где не меркнувшим светом пылают созвездья, сокрытые на день от глаз человека… Постояв на вышине воздушной горы, замерев с раскинутыми крыльями, они полюбовались открывшимся видом… И неожиданно ринулись оттуда – навстречу друг другу. Устремились – как две чёрных молнии!

Вот летят… и вот-вот расшибутся грудью о грудь!.. Всё ближе, ближе… И только в самый последний какой-то мельчайший момент птицы – с ювелирной точностью – разошлись, разминулись, едва не цепляя крыло за крыло…

И снова кругами, кругами поплыли, всё выше и выше поплыли в заманчивый зенит…

Глядя на это ребячество в небе, Чистяков забылся и губу окурком припалил. Чертыхнувшись, выплюнул окурок и прикусил занывший край губы.

«Стою, ворон считаю, – рассердился мастер. – Дело ждёт, а я… как дитятко…»

И вдруг лошадиное ржание в тайге померещилось. Глаза Емельяна Прокоповича резко распахнулись, а дыханье – словно вовнутрь забилось от испуга. Торопливым шагом Чистяков направился к саням. Но спохватился: «Шапка! Ох ты, мать её!..»

Побежал за шапкой – схватил за ухо.

Безмятежно доселе дремавшая серая лошадь встрепенулась, поднимая голову, посмотрела за реку и, раздувая сырые ноздри, собралась ответно заржать. У Чистякова сердце ёкнуло от страха. Он живо замахнулся на животину и, сообразив, подскочил к ней, сунул шапку в морду и на минуту крепко запечатал белозубый лошадиный рот с малиновым жарким нутром. Пятясь и перхая, лошадь зверовато выкруглила тёмно-фиолетовое глазное яблоко, но хозяин жёстко, зло держал за недоуздок и необычным голосом предупредил:

– Умри, скотина! Ти-ха! Чтоб ни звука!

Он запрыгнул в сани и поехал, то и дело оглядываясь. Отыскал пологий спуск через Летунь-реку. Ехать старался по чистому льду – следов не оставить.

В густом, стеной стоящем ельнике затормозил и разнуздал конягу. Привязав к лесине, машинально бросил под копыто охапку сена; согретое солнцем, оно источало давний запах покосного луга и подспудно как-то успокаивало.

Но тишина кругом казалась подозрительной.

Дятел сверху застучал, а мастеру почудился приглушенный конский топот за рекой. В этом ельнике находилась старая «кузница» дятла. Куча сухих расклеванных еловых шишек темнела на снегу под комлем соседнего дерева. Но Чистяков подумал о шишкарях – может быть, они нашелушили? Подошёл, ногою тронул кучу, похожую на большого ежа… И успокоился только тогда, когда заметил «кузнеца» – большого пестрого дятла, прилетевшего с новою шишкой в клюве.

В санях Емельяна Прокоповича – несколько многопудовых мешков с мукою.

Ворочая груз, он добрался до заветного мешка, отмеченного секретным знаком, – чтобы с другими не спутать. Поставил его «на попа» и развязал сыромятный шнурок.

Коричневая широкая ладонь карасем нырнула в тёплую и мягкую глубину. Под рукой заволновалась пышная пыльца, защекотала ноздри. Емельян Прокопович скукожился и едва не чихнул – другой рукою быстро переносицу потёр. Затем лицо его от напряжения как бы замёрзло. И чем дольше он рылся в мешке, тем испуганней делался взгляд, словно говорящий: да это что такое, чёрт меня возьми? куда что подевалось?..

Но через минуту лицо Чистякова преобразилось. Шевельнулась робкая улыбка. Брови, стянутые узелком на переносице, широко распустились по лбу, а глаза восторженно светились: а-а, каналья! вот ты где скрываешься! напугал ты, брат, меня до смертушки!

Он извлек наружу старинную кубышку. Что-то в ней позванивало и пересыпалось, когда Чистяков осторожно отряхивал от муки глиняные выпуклые бока, украшенные то ли цветами, то ли какими-то загадочными знаками.

Засунув кубышку под тулуп, он забылся, довольный, и чихнул два раза кряду. «Будь здоров, Прокопыч! Теперь только и жить!» – пожелал он сам себе и, воровато озираясь, высморкался: нос мукой забило.

Собираясь куда-то идти, мастер посмотрел на лошадь и подумал, как бы она снова не предприняла попытку заржать – с неё это станется, если вдруг услышит брата своего, жеребчика, или сестру, кобылу. И тогда всё пропало – рассекретится это местечко.

Он постоял, соображая, что бы такое сделать…

«Голь, она всегда хитра на выдумку! – подумал он, ухмыляясь, потому что с этой кубышкой он был не голь, а почти что король. – Надо сделать ей намордник, чтобы не заржала, не дай бог!»

Придумка была простая, зато надёжная: Чистяков продел шнурок в колечко на узде, обмотал кругом храпа и закрепил за другое кольцо: толстогубый лошадиный рот оказался в надёжном замке.

«Правда, пожрать не придется тебе, – уходя, он посочувствовал коняге. – Ну да ладно, авось не исхудаешь, я недолго…»

3

Крепкий снеговой настил хорошо держал его, даже не похрустывал под ногами. Емельян Прокопыч оглянулся и, довольный, потопал, как по мрамору: никаких следов за ним не оставалось. Так что, если кто-нибудь и надумает по следу увязаться, – ничего здесь не выследит.

Версты через полторы перед ним открылась широкая излучина. Отвесные причудливые скалы нагромождены по-над рекой. Тёмно-красные, жёлто-розовые, чёрные, рыжие, обточенные ветром и дождями, расколотые вековечным солнцем.

Глухое урочище это, известное в округе под названием Ревущие Быки, – самое трудное место на судоходном отрезке Летунь-реки.

Однажды в старину, рассказывают, баржа с быками тут разбилась. Десятки разномастных племенных, многопудовых, с летних выпасов до дому едущих быков, а с ними вместе и пастухи угодили на жуткую бойню – в перекаты и улова. Несчастные быки тонули долго – выносливые были. С мучительным рёвом и стоном долбили рогами прибрежный, стеною стоящий гранит, не подпускающий к спасительному берегу. Тайменя, как тесто, месили копытом в порогах; увечили друг дружку и путались в кишках. Вода горела кровью – как на закате. Одурелые, с надорванными глотками, быки из последних сил вставали на дыбы и рушились на дно; пузырили реку, продолжая отчаянно реветь и звать на помощь даже под водой…

Словно вечное эхо погибших быков, начиная половодьем и кончая ледоставом, – над перекатами воздух сотрясался невообразимым диким ревом. Не то, что птицу, шум ветра, дерева иль самый сильный человеческий крик – выстрела ружейного не слыхать над ухом в этих гремучих местах.

Ревущие Быки за много-много верст предупреждают: не подходи! не лезь, бедовая головушка! забодаем! в щепки разнесем!..

И никто не подходил. Только плотогоны рисковали; мужики, в верховьях свалившие кондовую сосну или кедрач, вязали плоты, вытёсывали длинные гибкие весла – пятиметровые потеси. «О, господи! – шептали. – Спаси и помоги!» И, перекрестившись на иконку Николы Угодника, прибитую на носу плота, отчаянные люди устремлялись по наклону исковерканного русла, как по ледяной горе. И чем дальше плот летел, тем неистовей была молитва, которую свистящим ветром срывало с губ – никто её не слышал, и никто не мог помочь… И многие из тех, кто не покорился непререкаемому голосу природы, нашли свой последний приют возле вот этих грозных скал – на дне глубоких чёрных омутов.

В юности, когда кипела кровушка и шальную силу требовалось выплеснуть куда-то, как плещут кипяток на раскаленную, одурелым жаром пышущую каменку, – Емельян с плотами не однажды хаживал мимо зубастых Ревущих Быков.

Ай, да весело было в ту пору! Накладно, да весело! Крепко сбитые грубые туши плотов иногда просто в щепку рубились на острых порогах. И от плотогонов только шапки оставались на камнях – как на могильных плитах. Много знакомых и немало друзей Чистякова схоронила тут свирепая Летунь. Даже братьев двух не пожалела: вон среди камней торчат подгнившие, позеленелые от времени и сырости кресты. Давно их ставил Чистяков. И подновлял когда-то. Но очень редко здесь приходится бывать – местечко неудобоходное, глухое.

Разумеется, не братьям поклониться он пришёл сегодня. От старых плотогонов мастер знал: за Ревущими Быками есть потайная пещера, один из многочисленных коридоров которой проходит под рекой. В той пещере будто бы клад какой-то вековой зарыт. Но никому он в руки не даётся, поскольку у входа и зимой, и летом сторожем сидит большой медведь – не подпускает. А у медведя, слышь-ка, вся пасть как будто в золотых зубах…

В общем, полные уши брехни натолкали про эти пещеры. Емельян от нечего делать слушал побаски и ни на копеечку не верил, – только усмехался в глубине молодой неопытной души. Однако, братец ты мой, смех-то смехом, а шуба-то выходит – кверху мехом, как любил приговаривать тот старик-плотогон, что горазд был на выдумку про всевозможные клады.

Когда разбило плот в грозу и плотогонов точно водяные утянули за ноги в пучину – оказался Емельян совсем один в этих разбойных сумрачных местах, и настроение было такое, хоть самому утопись. Он побрёл по берегу, куда глаза глядели, и случайно увидел дыру – вход в пещеру. Емельян там благополучно схоронился от ливня с градом, всю ночь напролет колотившим тайгу – с кустов и деревьев драной листвой всю реку засыпало. И никакого, конечно, медведя в пещере не оказалось. И точно так же, видимо, и клада никакого нету. Наболтают люди – только слушай.

…Вспоминая об этом, Чистяков проворно шагал по берегу. Озирался, огибая скалы. Рыжие, с кроваво-тёплыми отливами, они стояли над тайгою в хмуром и строгом величии, раскинув прохладные тени возле подножья.

На южном склоне каменной громады бледно-зелёной шерстью пошевеливался мох, трава-камнеломка. Снегирем посвистывали ветры в вышине, обрезаясь о краеугольные выступы. Далеко виднелся голый чистый лед вдоль берега. Как в зеркале, опрокинуто в нём отражались древние очерки скал и размытая зелень деревьев, наполняющая лед призрачным оттенком изумруда.

Странно! Скалы эти, вздыбленные к небу титанической мощью старинных вулканов, угнетали душу своим могуществом и многозначительным молчанием; давили, давая понять и ничтожество, и тленность человека перед бесконечностью веков.

И откуда-то – то ли от этих могучих скал, то ли ещё откуда – пришла тревога. Поначалу лёгкая, невнятная. А через несколько минут тревога разрослась; беспричинная, слепая, она вдруг овладела сердцем Чистякова. И когда из-за скалы вылетела серая неясыть – она там, видно, отдыхала, эта ночная птица – Емельян Прокопович едва не вскрикнул, так испугался; неясыть, на фоне солнца взмахнувшая крыльями, показалась человеком, который бросился на Чистякова.

– Да чтоб тебя… – прошептал он, вытирая моментально вспотевший лоб.

Стараясь больше не глядеть на исполинскую громаду скал, почти физически давивших на него, Чистяков торопливо двинулся по россыпи курумника – мелкого битого камня, за многие годы нападавшего с утесов. Эти кручи раскрошились не только под действием времени, но и люди руку приложили: взрывники расширили немного повороты бешеной реки – спрямили русло. А то ведь было время, когда Летунь-река в этом месте даже и не замерзала: всю зиму здесь парил и клокотал огромнейший котел…

4

Просторный вход в пещеру представлял собой разинутую пасть. Багровым языком распластался у входа объёмный валун, обсиженный птицами. Искривленное, без веток и сучков, сверху свисало дерево, – казалось кольцом в раздутой от гнева красной бычиной ноздре.