По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

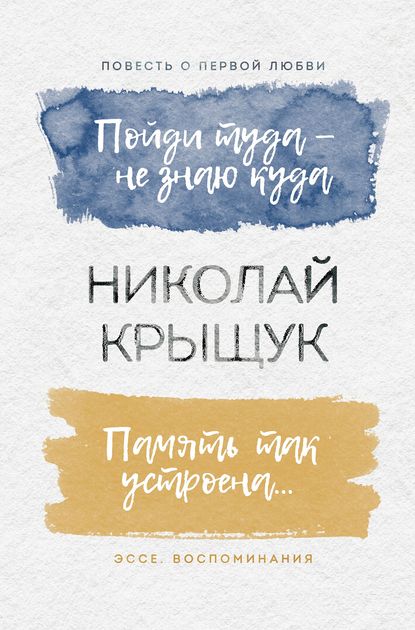

Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

После третьей за сегодняшний день грозы зелень пахла по-банному душно. В траве шевелились прибитые дождем бабочки. По лужам мальчишки гнали крючками кольца. Схватив Сашу за плечи, Андрей оттащил ее подальше от лужи, и водяной веер покорно лег у ее ног. Уже совсем не грозные облака пенились на горизонте и оседали, превращаясь в янтарный закат. Казалось, там шло большое пиршество. А может быть, боги заметили их и подняли кубок за их счастье.

Когда они порядочно отошли от его дома, Саша, усмехнувшись, сказала:

– Что-то сегодня день какой – снова есть хочется.

– Давай зайдем в кафе, – сказал он. – Тебе чего хочется?

– Мяса! – сказала, как отрубила, Сашенька.

– Сырого?

– О, нет! – засмеялась она. – Сырое ест только ваш барс.

Проводив Сашу до дома, он вышел на улицу, вычислил ее окно на первом этаже и увидел, как Саша включила свет и задернула шторы. То, что она не выглянула в окно, вызвало в нем досаду – его уже не было с ней. Ему захотелось вернуться и навсегда забрать Сашу, но он только еще раз взглянул на слабо освещенное в белом сумраке окно и медленно пошел домой.

Андрей перебирал в памяти события дня, и во всем, что сегодня произошло, виделся ему прекрасный умысел и таинственное обещание чего-то необыкновенного.

Он привык верить своим предчувствиям. Ему казалось, что если относиться к жизни с серьезно, то можно подстеречь судьбу, увидеть, как природа и обстоятельства плетут нить твоей жизни. И вот ты уже вовлечен в игру и мчишься неизвестно куда, и главное, что от этого влечения к тому, что ждет тебя за поворотом, уже никуда не деться, – в этом-то и состоит главная упоительность всего. Наконец приходит момент, когда вступает в силу голая неизбежность, происходит внезапное отключение воли, и человеком овладевает пугающее и прекрасное чувство неумолимости жизни.

Этот миг, когда уже невозможно уклониться, быть может, и наступил теперь.

Тут же он попытался осадить себя и дал слово ироничному Тараблину. «Романтический предрассудок – атавизм – милое наследие золотого, что уж говорить, века русской литературы!..» – «Предрассудок, – отвечал он Тараблину, – разумеется. Но ведь факт!»

Андрей вдруг подумал, что они в СНО, анатомируя текст, рассуждая о композиции, детали и прочее и прочее, слишком мало говорят да и думают о том, что как раз и есть главное: счастье, смерть, любовь… Выходит так, будто все, над чем бились те, кого холодновато называют классиками, теперь уже разрешилось и давно выяснено, и главный интерес представляет не «что», а «как». Играют с классиками в «классики». Всякий боится всерьез подойти к главному, всякому кажется, что он ростом не вышел. Тут надобна личная смелость. Да, личная!..

Таким представлялось ему сейчас все это простым и ясным, и, казалось, уж оттого, что он это понял, он в миг перерос на голову своих коллег и вступил на тропинку самостоятельной мысли.

«Вот, например, хоть я сейчас, – думал Андрей. – Счастлив? Пожалуй. С другой стороны – что такое счастье? Прыгающий в груди щенок? И может быть, собачья радость – имя этому восторгу. Что я знаю про счастье? Что все про него знают?»

Но, что же тогда делать, снова подумал он. Как сказано в сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».

Когда он впервые прочитал эту сказку, его поразило, что и сам царь не знает ведь, куда нужно идти и что добыть. А в то же время непреклонность его воли говорила, что он как бы и знает то, чего не знает, и нужно Ивану Царевичу идти не просто, куда глаза глядят, а именно в то заповедное место, о котором никто не имеет представления.

Вот что оно такое – счастье.

А почему Мефистофель отнял у Фауста жизнь именно тогда, когда тот захотел остановить мгновение? Да, если счастье – это блаженство, то погружение в него всегда влечет за собой гибель. Однако вот же я иду и – никакой потусторонней силы за плечами. И завтра снова, если захочу, могу увидеть Сашу. И вот же – мозоль на ноге чувствую, и правый ботинок промок, и хочется спать… Какое уж тут блаженство.

А может быть, счастье – это чуть-чуть, малая малость, тополиная пушинка, которая нарушает мертвое равновесие весов? Стоит ли о ней думать, когда она есть, а когда ее нет – и тем более.

Но, что же это я рассуждаю? Или мне чего-то еще недостает?

Ему стало досадно, что он столько рассуждал о каком-то счастье вместо того, чтобы думать о Саше. «Сколько времени потерял даром, дурак», – сказал он вслух и принялся думать о Саше. И все, что он ни вспоминал о ней, все ему нравилось. Он находил ее и остроумной, и деликатной, и умной, и красивой. «Зачем вы держите этого людоеда?» Он рассмеялся, но тут же сам себе зажал рот и оглянулся – не напугал ли кого из прохожих.

«Нет, друзья, это судьба, что мы с ней встретились, – одержимо бормотал он. – Это, уж извините, не ваших рук дело. Не обижайтесь, но вы бы так не сумели. Тут, видите ли, замысел просматривается, который нам с вами не понять. Пенять. Шпынять… Судьба, господа, судьба, а она, как известно… Да-с. Два-с. Ай, хорошо, ай, хорошо», – напевал он, подпрыгивая и поднимая колени.

И вдруг ему вспомнилось, как совсем еще несмышленышами встретились они с Сашей у куста и она просила его отдать бабочку, и вспомнилась бабочка, нервно подрагивающая сдвоенным крылом, и то чувство стыда, которое он испытал, увидев Сашу в бане. Он впервые вспомнил об этом, и полузабытые эпизоды выстроились сейчас в ряд, и ряд этот поразил его своим пугающе ясным смыслом. Как же он не вспомнил об этом сразу. Надо завтра же, завтра же рассказать об этом Саше.

Но он тут же понял, что они далеко еще не перешли на тот язык, которому было бы это подвластно, слишком много условностей стояло между ними, и то, что он чувствовал к Саше, ему еще необходимо до времени таить. Но эта затяжка была принята им с юмором и ничуть не поколебала оптимизма.

Дома он сразу прошел на кухню и, не зажигая света, долго смотрел на букет оставленных Сашей гвоздик. Дотронулся до стеблей, будто тронул Сашины пальцы. Вдруг ему вообразилось, что что-то помешает им встретиться с Сашей. Втайне он сознавал, что это вздор и что он зря мучит себя, но ему хотелось себя мучить.

Едва положив голову на подушку, он явственно услышал, что в подушке звенит гроздь маленьких колокольчиков. Поднял голову – звон исчез. Лег – звенят. Он потряс подушкой, покачал тахту, вынес на кухню вазу с вставленными в нее ветками сухого проса. Но как только снова приложил голову к подушке, тут же не ухом даже, а виском снова услышал колокольчики. Андрей успел еще подумать, что это слышится, наверное, струение крови по сосудам, успел с улыбкой усомниться и в этом, и в таком зыбком равновесии явственности и догадки исчез из мира.

«ТАРАБЛИН, ДРУГ ТЫ МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ! Как же забыл ты сдать мои книги в библиотеку? Мне из-за этого хотели придержать стипендию – едва упросил. Не друг ты после этого, а свинья. Я свинья по гороскопу, а это совсем другое дело. Мы – гороскопические (гороскопские?) свиньи – как раз отличаемся большой верностью в дружбе. Потому и пишу тебе, видимо, как обещал, хотя надо бы через бюро добрых услуг послать тебе дубинку и попросить, чтобы ею отколотили тебя.

Что тебе сказать – я в Тарусе, в этой подмосковной Мекке. И не один. А с кем, ты уж, верно, догадываешься. Мы с Сашей сняли веранду у милой женщины Ольги Осиповны.

Не буду прибавлять к классическим описаниям свой рассказ о Тарусе. Скажу только – здесь лучше, чем можно было ожидать, прочитав того же Паустовского. Кстати, он, говорят, в Ялте и сильно болен, но его дом на Пролетарской показали нам мальчишки. Здесь все его знают и любят, фамилию произносят на свой манер – Пустовский.

Дом загорожен мрачным сплошным красным забором, и к нему не подступиться. Это немного огорчило нас. Гения красит демократизм и открытость. Хотя, думаю я, не писатели – слава воздвигает заборы, это ее и только ее забота. Будем же, Тараблин, наслаждаться пока своим бесславием. Кто знает, что ждет нас впереди, может быть, тоже забор – то-то скучно будет.

Были на могиле Борисова-Мусатова со „Спящим мальчиком“ Матвеева. Она заросла шиповником. Ездили в Поленово – там замечательно.

Что еще? Хожу пить пиво и слушать разговоры в шалмане на берегу Оки. Пиво, сказать правду, припахивает водой, но зато пейзаж удивительный. И люди и разговоры… Не могу сказать, чтобы все это, „превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя“. Нет, этой умильности во мне нет ни на грош, я и в Б. Л. ее не люблю. Но скажи-ка, когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“ вместо „мы“? Дело не в том – лучше-хуже… Но разрыв этот вреден и нам и им (вот опять!). А главное, „они“ – это ведь и родители наши.

Таруса расположена на высоком берегу, и гулять по ней – удовольствие. Лодки на Оке с высоты кажутся поплавками, а невидимые лески от них уходят в небо.

Я подумал: приедь я сюда лет на десять раньше, один из этих рыбаков мог оказаться Заболоцким. Помнишь ты у Заболоцкого:

И я, живой, скитался над полями,

Входил без страха в лес,

И мысли мертвецов прозрачными столбами

Вокруг меня вставали до небес.

И дальше там что-то о „птицах Хлебникова“ и о том, что в камне проступал „лик Сковороды“.

Если и хочется чего мне в это лето (потому что полное отсутствие желаний и мыслей о том, что находится за пределами нашей тарусской жизни, – вот особенность моего состояния), так это…

Впрочем, я, пожалуй, возвышенно завираюсь. А сказать серьезно – боюсь умереть, больше ничего. Умереть сейчас было бы нелепостью и свинством (куда большим, чем твое). А потому этого и не будет.

Опять завираюсь, потому что философствовать совсем не хочется. А мысль какая-то зреет внутри, помудрее, может быть, чем у философов. Только это и не мысль, вот в чем дело, и мне ее тебе никогда не передать.

Ты уж, я чувствую, потираешь руки и из простодушия моих невежественных разглагольствований вывел то, что только и можешь вывести: влюблен.

Да, друг мой Тараблин, влюблен. Я спокойно произношу это слово, потому что оно ничего не в силах объяснить и потому совсем не затрагивает ту область моей жизни, которая не твоего едкого ума дело. „Пища, полезная одному, не годится другому“. Это из старинной книжицы, которой мы развлекаемся вечерами, если не играем с хозяевами в карты. Называется она „Карманная книга французско-немецко-русского разговора по Эдуарду Курзье“, а вышла в Санкт-Петербурге на следующий год после смерти Пушкина. Саша готовится к поступлению на французское отделение к нам в университет, обложилась учебниками. А Курзье, конечно, больше для развлечения.

Ну, прощай, Тараблин. Как твоя экспедиция? Следующий год, может быть, поедем в Архангельск вместе. А уж встретимся по осени, и тут бы я с тобой „побился кое о чем“ (Курзье!).

Пока живи. Андрей.

P.S. Конверт со штемпелем тарусским сохрани. Ты, я знаю, без сантиментов, ну так мне подаришь».

ПОЧЕМУ С ТАКОЙ ЖАДНОСТЬЮ ЛЮДИ ЧИТАЮТ ВСЕ, ЧТО ПИШЕТСЯ О ЛЮБВИ? Ведь никто еще не сумел воспользоваться простосердечием чужих исповедей. Ни один не встретил собственное отражение в зеркале чужой любви. Может быть, даже так, что, занимая ум какой-нибудь историей, мы только и ждем момента, чтобы воскликнуть: это не про меня. И чем больше узнаем себя в другом, тем отраднее для нас пусть одно, но решительное несовпадение.

Тут угадывается подобие закономерности. Подозреваю, что никто из нас не хочет ясности в любви. Быть может, потому тайне этой, чтобы остаться тайной, не требуются обеты молчания. Все только и делают, что говорят о любви, но никто, как ни старается, не может проговориться.

Однако так же, как упорно мы отказываемся что-либо понимать в этой прекраснейшей из катастроф, так же по-птичьи улавливаем малейшие ее признаки в себе самих или в ком-нибудь рядом. Если возникает между двумя любовь, то ощущают это каким-то образом все вокруг. Такое силовое поле, что ли, возникает, которое, пусть краем, но задевает каждого.