По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

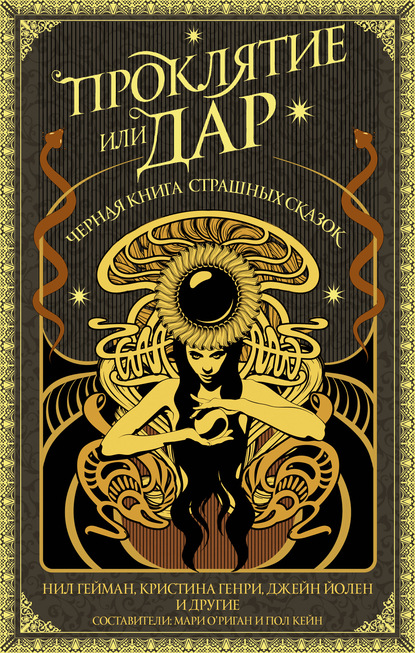

Проклятие или дар. Черная книга страшных сказок

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Помогите им боги, они, кажется, предвкушали. Добравшись до окраины самого нового селения, Эррин заметила стайку ребятишек, сидевших на длинном извилистом заборе, лица их светились от любопытства. И когда она приблизилась, поднимая оранжевые облачка пыли на длинной дороге, они начали выкрикивать пронзительные вопросы. Откуда она? Что будет играть? А может она сыграть песню, которую они попросят?

Эррин вежливо кивала, но отвечала немногословно. К сожалению, они и так скоро услышат ее песню. Она последовала за детьми, и те отвели ее к большому, похожему на холм зданию из камня и глины, с множеством маленьких квадратных окошек, почти не отличавшихся от обычных дыр в стене. Макушка холма поросла зеленой травой и цветами, тонкая струйка серого дыма, поднималась из невидимого дымохода.

Эррин была уже совершенно уверена в том, что не видела ничего похожего, однако оказавшись внутри, поняла, что попала в очередную таверну, как близнец похожую на любое их тех питейное заведение, в которых ей приходилось бывать. Запах пива, дымный мерцающий очаг…

– Так ты и есть исполнительница, – приветливо проговорила хозяйка таверны. – Издалека пришла?

Эррин предпочла не заметить вопрос. Ответа они никогда не понимали.

– Да, я исполнительница, – согласилась она. – Будете ли вы меня слушать?

Спрашивая, она всякий раз крохотной частицей своего существа надеялась услышать «нет», однако до сих пор отказа ей слышать не приходилось. Конечно, будут. Хозяйка просияла еще ярче, скрестила руки под внушительной грудью.

– Будем рады услышать тебя, – ответила она. – У нас тут развлечений немного. Соберется почти вся деревня, милочка, не сомневайся. Устроить тебя у огня? Сколько места тебе нужно?

– Немного, у меня только несколько свирелей. Но нельзя ли сначала получить немного еды?

Она научилась договариваться о еде заранее, до игры. Трудно было противостоять порыву, потребности играть. Нужда горячей и сухой иглой засела в затылке, томила пальцы, но если очень постараться, она сумеет вытерпеть примерно час. Хозяйка таверны подала ей горячий луковый суп, большой ломоть свежего хлеба и, к восторгу Эррин, целую кружку настоянного на ягодах рома, остро напомнившего ей о далеком доме. Но вскоре ее пальцы начало покалывать, а шею охватило удушливым жаром, словно тонкие ладони сомкнулись на горле. Отставив миску и кружку, она полезла в дорожный мешок за свирелью.

Пока она ела, таверна постепенно наполнилась завсегдатаями, все места были заняты, и тем, кто пришел последним, пришлось стоять… Все глаза были обращены к ней. Вид свирелей никого не удивил, но так бывало всегда. Эррин гадала, пытаются ли они понять, из чего сделаны флейты – из светлого дерева, из глины? А может, они знают, но им все равно.

Не глядя на собравшихся мужчин, женщин – и детей, благие боги, помогите, – она припала ртом к концам дудок и набрала воздуха в грудь.

* * *

Когда она уходила, под розовеющими серыми небесами начинался рассвет, но жизнь и тепло, казалось, оставили деревню. Эррин спешила к воротам, опустив голову, стараясь слышать лишь собственные шаги по пыльной земле, но где-то неподалеку рыдал мужчина, его голос был полон отчаяния, a потом, уже выходя за ворота она услышала сердитый крик и стон, прозвучавший в ответ.

Но это ничего не значило. Ноги уже несли ее к следующей цели, и она не смогла бы остановиться, даже если бы захотела.

* * *

Следующее селение было побольше, дома теснились на берегу реки. Где-то на своем долгом пути Эррин пересекла границу – вдоль нее стояли деревянные знаки, разрисованные символами, показавшимися ей смутно знакомыми.

Селение оказалось процветающим. Перед ней высилась крепкая стена из красного кирпича, у берега широкой реки качались на волнах многочисленные лодочки. Уже наступили сумерки, но оживленная торговля продолжалась. На рынок несли корзины с рыбой, мешки с мотками шерсти. Таверны не было видно, но Эррин не сомневалась, что она должна быть, и направилась на небольшую рыночную площадь, следуя за запахом речной рыбы. Она шла долго, но никого не встретила на пути. Потребность играть одолевала ее. Сегодня у нее не будет пищи, не будет отдыха.

Когда она нашла пригодную для выступления площадку, заходящее солнце окрасило небо в цвет апельсиновой корки. Просторный квадрат утоптанной земли окружали шесты с яркими флажками; посреди него невысокий жилистый человечек, стоя на табурете, жонглировал несколькими деревянными кеглями. За процессом с одинаковым выражением скуки на физиономиях лениво следила пара грязных мальчишек.

– Нельзя ли одолжить у тебя табурет, приятель? – спросила Эррин. Человечек с возмущением поймал свои кегли и сошел на землю.

– Табурет не мой, – проговорил он и добавил: – Сегодня тебя никто не станет слушать, девица. Не время для развлечений. Все сейчас на пристани, занимаются торговлей.

Эррин кивнула, но все равно села. И уже через несколько мгновений к неряшливым ребятишкам присоединилось какое-то семейство, и трое мужчин, одетых, как подобает стражникам. Прошло еще несколько минут, и начала собираться толпа: женщины в грязных фартуках, молодые девушки в красных шапочках, под которые убраны волосы, старики с мозолистыми руками. Эррин наблюдала, не удивляясь. Все как обычно. Куда бы она ни пришла, слушатели всегда соберутся вокруг нее.

Не обращая внимания на урчание в животе, она достала из мешка свирели и сразу приложила их к губам. Она не хотела смотреть на этих людей, не хотела заранее представлять себе какими они их лица станут потом. От легкого… легчайшего дуновения над площадью поплыли низкие навязчивые звуки. Негромкие голоса слушателей сразу же стихли, на площади воцарилось необъяснимое молчание, нарушаемое лишь певучими звуками флейт Эррин.

Музыка окрепла, стала более сложной – загадочной филигранью звуков, которые вряд ли могло родить дыхание одной-единственной женщины – и тишина превратилась в дыхание тени. Небо еще только начинало темнеть, но лужицы тьмы начали собираться у ног ее слушателей, выступая из-под земли, словно нефть. Люди пока не замечали этого – слишком внимательно они ее слушали. На их лицах был тихий завороженный покой, как будто они не понимали, что слышат.

Пальцы Эррин порхали по дырочкам флейт, извлекая новые, еще более темные звуки. За спинами людей, где-то на краю толпы заплакал младенец.

– Что происходит? – заговорили в толпе, однако голоса казались хриплыми и неразборчивыми, как будто люди только что очнулись от глубокого сна. Тени вокруг ног собравшихся стали сливаться в нечто единое, становясь подобием широкой и темной сцены, разделившей зрителей и Эррин. Она не любила смотреть на это – на слишком плоскую, неестественную тьму под добрым, солнечным небом.

И тут появилась первая из фигур. На ровной черной сцене вздулся пузырь, надулся и лопнул, выпустив наружу аккуратную точеную головку. Откинув назад длинную гривку, она подняла голову к небу так, будто стосковалась по нему, тонкие губы шевельнулись, открывая мелкие желтоватые зубы. Кожа ее была серой, а в глазницах не было глаз.

– Что… что это? – раздался голос в толпе, пытаясь прорвать окутавшее всех безмолвие, прозвучал и умолк. Девочка полностью восстала из тьмы, и начала пляску, двигая руками в такт музыке, кружа на месте. Танец ее казался детским, и Эррин подумала, что при жизни ей было не более девяти. Одета она была в мрачный бурый наряд, однако ноги переступали быстро, и Эррин подумала, что танец доставляет восставшей удовольствие – она утешала себя этой мыслью, особенно когда ночь бывала безнадежно темна.

– Лизбет? – тряхнув соломенными с рыжиной волосами, женщина пробилась вперед и рухнула на колени. – Боги, помогите. Лизбет?

Но музыка играла, и из черноты уже восставала другая фигура. На сей раз быстрее, как будто она хотела как можно скорее вырваться из тени. Это был старик, такой изнуренный и тощий, что даже Эррин была потрясена, хотя повидать ей пришлось немало. Кости распирали изнутри кожу, более темную, чем у девочки, a распухшие колени казались слишком крупными для палочек, которые они соединяли. Как и у девочки, на месте глаз чернели пустые глазницы. Старик тоже принялся плясать – уперев руки в бока, задрав подбородок. Женщина, остановившаяся у края сцены, шагнула вперед, протянула руки к пляшущей девочке, но не смела прикоснуться к разделявшей их сцене.

– Лизбет, моя милая! Что… Что происходит? Неужели, ты вернулась к нам?

Девочка остановилась внезапно, как будто ее ударили. Она опустила руки и повернувшись к толпе, впервые посмотрела на нее – то есть, повернула к людям лицо, ведь у нее не было глаз, чтобы смотреть.

Пальцы Эррин порхали по флейтам, музыка лилась и лилась, не умолкая.

– Мама. – Послышался голос, слабый и хрупкий, принесенный далеким ветром или полетом фантазии. – Я любила лазить?

Женщина опустила руки. Мертвый старик за спиной девочки все еще выделывал коленца, скалясь в небо, обнажая крупные зубы.

– Я… нет, моя милая. Ты любила сидеть со своим куклами, разговаривать с ними. Ты не любила пачкать платьице. – Голос женщины дрогнул, и Эррин заметила струйки слез на ее щеках. – Ты была милой девочкой, моим цветочком.

– Тогда как же я оказалась на той стене, мама? Как я вообще оказалась на такой высоте? – Она чуть повернула голову, как бы обращаясь стройному светловолосому блондину, стоявшему возле ее матери. Парень словно оцепенел, все краски оставили его лицо. – Быть может, тебе следует расспросить Виллема.

Лицо женщины исказилось, она повернулась к парню, а девочка уже снова плясала, взмахивая тонкими серыми руками. Из тьмы уже поднимались другие фигуры, их безглазые лица, обращенные вверх, приветствовали вечернее небо. Охваченная отчаянием толпа начала подвывать, словно дети в плену кошмара.

Вперед протиснулся рослый широкоплечий мужчина, с недовольным небритым лицом.

– Что здесь происходит? – рявкнул он, ткнув мясистым пальцем в сторону Эррин. – Что за дрянь ты творишь с помощью этой… этой мерзости?

Опустив голову ниже, Эррин продолжала играть. Но тощий старик, который вышел из тьмы следом за Лизбет, повернулся к говорившему.

– Мерзость, говоришь? Не тебе, Сэмюэль, произносить такие слова. Очень громкие слова.

Мужчина – Сэмюэль, поняла Эррин – стиснул кулаки, его лицо налилось кровью.

– Молчать! Откуда ты вообще взялся?..

– Вот мой мальчик, мой Сэмюэль, – Тощий мертвец поднял руки с растопыренными пальцами, словно обращаясь сразу ко всем зрителям.

– Когда я заболел и слег, у меня не было сил ходить, и даже есть я сам не мог. Он запер меня в чулане и не кормил. Мне пришлось ходить я под себя, пока я не умер от голода, в грязи.

Серые губы раздвинулись в гримасе, которая, подумала Эррин, должна была изображать улыбку.

– Добрый и храбрый Сэмюэль, все твои добросердечные соседи приносили тебе для меня похлебку, картошку и хлеб. Но ты сам их съедал. Да, съедал. И когда мои крики стали слишком надоедать тебя, ты порвал какую-то тряпку и заткнул ею уши. Так скажите, добрые люди, кто из нас двоих здесь настоящая мерзость?

Гневный ропот пробежал по толпе.

Но зрелище не кончалось. Новые мертвецы, мужчины, женщины и дети, поднимались из тьмы, и каждый открывал мучительный секрет, сокрушительную тайну. Толпа – их родственники, друзья – не могла разойтись, пока не выговорится каждый из усопших. Эррин играла всю долгую ночь, ее пальцы и грудь болели, ноги и руки окоченели, и наконец темная сцена выпустила последнего призрака, и все они разом начали бледнеть под лучами восходящего солнца. Но для живых представление не окончилось: начались драки, чередовавшиеся с крикливыми перебранками и слезливыми признаниями, она услышала с полдюжины клятв об отмщении.

Эррин вежливо кивала, но отвечала немногословно. К сожалению, они и так скоро услышат ее песню. Она последовала за детьми, и те отвели ее к большому, похожему на холм зданию из камня и глины, с множеством маленьких квадратных окошек, почти не отличавшихся от обычных дыр в стене. Макушка холма поросла зеленой травой и цветами, тонкая струйка серого дыма, поднималась из невидимого дымохода.

Эррин была уже совершенно уверена в том, что не видела ничего похожего, однако оказавшись внутри, поняла, что попала в очередную таверну, как близнец похожую на любое их тех питейное заведение, в которых ей приходилось бывать. Запах пива, дымный мерцающий очаг…

– Так ты и есть исполнительница, – приветливо проговорила хозяйка таверны. – Издалека пришла?

Эррин предпочла не заметить вопрос. Ответа они никогда не понимали.

– Да, я исполнительница, – согласилась она. – Будете ли вы меня слушать?

Спрашивая, она всякий раз крохотной частицей своего существа надеялась услышать «нет», однако до сих пор отказа ей слышать не приходилось. Конечно, будут. Хозяйка просияла еще ярче, скрестила руки под внушительной грудью.

– Будем рады услышать тебя, – ответила она. – У нас тут развлечений немного. Соберется почти вся деревня, милочка, не сомневайся. Устроить тебя у огня? Сколько места тебе нужно?

– Немного, у меня только несколько свирелей. Но нельзя ли сначала получить немного еды?

Она научилась договариваться о еде заранее, до игры. Трудно было противостоять порыву, потребности играть. Нужда горячей и сухой иглой засела в затылке, томила пальцы, но если очень постараться, она сумеет вытерпеть примерно час. Хозяйка таверны подала ей горячий луковый суп, большой ломоть свежего хлеба и, к восторгу Эррин, целую кружку настоянного на ягодах рома, остро напомнившего ей о далеком доме. Но вскоре ее пальцы начало покалывать, а шею охватило удушливым жаром, словно тонкие ладони сомкнулись на горле. Отставив миску и кружку, она полезла в дорожный мешок за свирелью.

Пока она ела, таверна постепенно наполнилась завсегдатаями, все места были заняты, и тем, кто пришел последним, пришлось стоять… Все глаза были обращены к ней. Вид свирелей никого не удивил, но так бывало всегда. Эррин гадала, пытаются ли они понять, из чего сделаны флейты – из светлого дерева, из глины? А может, они знают, но им все равно.

Не глядя на собравшихся мужчин, женщин – и детей, благие боги, помогите, – она припала ртом к концам дудок и набрала воздуха в грудь.

* * *

Когда она уходила, под розовеющими серыми небесами начинался рассвет, но жизнь и тепло, казалось, оставили деревню. Эррин спешила к воротам, опустив голову, стараясь слышать лишь собственные шаги по пыльной земле, но где-то неподалеку рыдал мужчина, его голос был полон отчаяния, a потом, уже выходя за ворота она услышала сердитый крик и стон, прозвучавший в ответ.

Но это ничего не значило. Ноги уже несли ее к следующей цели, и она не смогла бы остановиться, даже если бы захотела.

* * *

Следующее селение было побольше, дома теснились на берегу реки. Где-то на своем долгом пути Эррин пересекла границу – вдоль нее стояли деревянные знаки, разрисованные символами, показавшимися ей смутно знакомыми.

Селение оказалось процветающим. Перед ней высилась крепкая стена из красного кирпича, у берега широкой реки качались на волнах многочисленные лодочки. Уже наступили сумерки, но оживленная торговля продолжалась. На рынок несли корзины с рыбой, мешки с мотками шерсти. Таверны не было видно, но Эррин не сомневалась, что она должна быть, и направилась на небольшую рыночную площадь, следуя за запахом речной рыбы. Она шла долго, но никого не встретила на пути. Потребность играть одолевала ее. Сегодня у нее не будет пищи, не будет отдыха.

Когда она нашла пригодную для выступления площадку, заходящее солнце окрасило небо в цвет апельсиновой корки. Просторный квадрат утоптанной земли окружали шесты с яркими флажками; посреди него невысокий жилистый человечек, стоя на табурете, жонглировал несколькими деревянными кеглями. За процессом с одинаковым выражением скуки на физиономиях лениво следила пара грязных мальчишек.

– Нельзя ли одолжить у тебя табурет, приятель? – спросила Эррин. Человечек с возмущением поймал свои кегли и сошел на землю.

– Табурет не мой, – проговорил он и добавил: – Сегодня тебя никто не станет слушать, девица. Не время для развлечений. Все сейчас на пристани, занимаются торговлей.

Эррин кивнула, но все равно села. И уже через несколько мгновений к неряшливым ребятишкам присоединилось какое-то семейство, и трое мужчин, одетых, как подобает стражникам. Прошло еще несколько минут, и начала собираться толпа: женщины в грязных фартуках, молодые девушки в красных шапочках, под которые убраны волосы, старики с мозолистыми руками. Эррин наблюдала, не удивляясь. Все как обычно. Куда бы она ни пришла, слушатели всегда соберутся вокруг нее.

Не обращая внимания на урчание в животе, она достала из мешка свирели и сразу приложила их к губам. Она не хотела смотреть на этих людей, не хотела заранее представлять себе какими они их лица станут потом. От легкого… легчайшего дуновения над площадью поплыли низкие навязчивые звуки. Негромкие голоса слушателей сразу же стихли, на площади воцарилось необъяснимое молчание, нарушаемое лишь певучими звуками флейт Эррин.

Музыка окрепла, стала более сложной – загадочной филигранью звуков, которые вряд ли могло родить дыхание одной-единственной женщины – и тишина превратилась в дыхание тени. Небо еще только начинало темнеть, но лужицы тьмы начали собираться у ног ее слушателей, выступая из-под земли, словно нефть. Люди пока не замечали этого – слишком внимательно они ее слушали. На их лицах был тихий завороженный покой, как будто они не понимали, что слышат.

Пальцы Эррин порхали по дырочкам флейт, извлекая новые, еще более темные звуки. За спинами людей, где-то на краю толпы заплакал младенец.

– Что происходит? – заговорили в толпе, однако голоса казались хриплыми и неразборчивыми, как будто люди только что очнулись от глубокого сна. Тени вокруг ног собравшихся стали сливаться в нечто единое, становясь подобием широкой и темной сцены, разделившей зрителей и Эррин. Она не любила смотреть на это – на слишком плоскую, неестественную тьму под добрым, солнечным небом.

И тут появилась первая из фигур. На ровной черной сцене вздулся пузырь, надулся и лопнул, выпустив наружу аккуратную точеную головку. Откинув назад длинную гривку, она подняла голову к небу так, будто стосковалась по нему, тонкие губы шевельнулись, открывая мелкие желтоватые зубы. Кожа ее была серой, а в глазницах не было глаз.

– Что… что это? – раздался голос в толпе, пытаясь прорвать окутавшее всех безмолвие, прозвучал и умолк. Девочка полностью восстала из тьмы, и начала пляску, двигая руками в такт музыке, кружа на месте. Танец ее казался детским, и Эррин подумала, что при жизни ей было не более девяти. Одета она была в мрачный бурый наряд, однако ноги переступали быстро, и Эррин подумала, что танец доставляет восставшей удовольствие – она утешала себя этой мыслью, особенно когда ночь бывала безнадежно темна.

– Лизбет? – тряхнув соломенными с рыжиной волосами, женщина пробилась вперед и рухнула на колени. – Боги, помогите. Лизбет?

Но музыка играла, и из черноты уже восставала другая фигура. На сей раз быстрее, как будто она хотела как можно скорее вырваться из тени. Это был старик, такой изнуренный и тощий, что даже Эррин была потрясена, хотя повидать ей пришлось немало. Кости распирали изнутри кожу, более темную, чем у девочки, a распухшие колени казались слишком крупными для палочек, которые они соединяли. Как и у девочки, на месте глаз чернели пустые глазницы. Старик тоже принялся плясать – уперев руки в бока, задрав подбородок. Женщина, остановившаяся у края сцены, шагнула вперед, протянула руки к пляшущей девочке, но не смела прикоснуться к разделявшей их сцене.

– Лизбет, моя милая! Что… Что происходит? Неужели, ты вернулась к нам?

Девочка остановилась внезапно, как будто ее ударили. Она опустила руки и повернувшись к толпе, впервые посмотрела на нее – то есть, повернула к людям лицо, ведь у нее не было глаз, чтобы смотреть.

Пальцы Эррин порхали по флейтам, музыка лилась и лилась, не умолкая.

– Мама. – Послышался голос, слабый и хрупкий, принесенный далеким ветром или полетом фантазии. – Я любила лазить?

Женщина опустила руки. Мертвый старик за спиной девочки все еще выделывал коленца, скалясь в небо, обнажая крупные зубы.

– Я… нет, моя милая. Ты любила сидеть со своим куклами, разговаривать с ними. Ты не любила пачкать платьице. – Голос женщины дрогнул, и Эррин заметила струйки слез на ее щеках. – Ты была милой девочкой, моим цветочком.

– Тогда как же я оказалась на той стене, мама? Как я вообще оказалась на такой высоте? – Она чуть повернула голову, как бы обращаясь стройному светловолосому блондину, стоявшему возле ее матери. Парень словно оцепенел, все краски оставили его лицо. – Быть может, тебе следует расспросить Виллема.

Лицо женщины исказилось, она повернулась к парню, а девочка уже снова плясала, взмахивая тонкими серыми руками. Из тьмы уже поднимались другие фигуры, их безглазые лица, обращенные вверх, приветствовали вечернее небо. Охваченная отчаянием толпа начала подвывать, словно дети в плену кошмара.

Вперед протиснулся рослый широкоплечий мужчина, с недовольным небритым лицом.

– Что здесь происходит? – рявкнул он, ткнув мясистым пальцем в сторону Эррин. – Что за дрянь ты творишь с помощью этой… этой мерзости?

Опустив голову ниже, Эррин продолжала играть. Но тощий старик, который вышел из тьмы следом за Лизбет, повернулся к говорившему.

– Мерзость, говоришь? Не тебе, Сэмюэль, произносить такие слова. Очень громкие слова.

Мужчина – Сэмюэль, поняла Эррин – стиснул кулаки, его лицо налилось кровью.

– Молчать! Откуда ты вообще взялся?..

– Вот мой мальчик, мой Сэмюэль, – Тощий мертвец поднял руки с растопыренными пальцами, словно обращаясь сразу ко всем зрителям.

– Когда я заболел и слег, у меня не было сил ходить, и даже есть я сам не мог. Он запер меня в чулане и не кормил. Мне пришлось ходить я под себя, пока я не умер от голода, в грязи.

Серые губы раздвинулись в гримасе, которая, подумала Эррин, должна была изображать улыбку.

– Добрый и храбрый Сэмюэль, все твои добросердечные соседи приносили тебе для меня похлебку, картошку и хлеб. Но ты сам их съедал. Да, съедал. И когда мои крики стали слишком надоедать тебя, ты порвал какую-то тряпку и заткнул ею уши. Так скажите, добрые люди, кто из нас двоих здесь настоящая мерзость?

Гневный ропот пробежал по толпе.

Но зрелище не кончалось. Новые мертвецы, мужчины, женщины и дети, поднимались из тьмы, и каждый открывал мучительный секрет, сокрушительную тайну. Толпа – их родственники, друзья – не могла разойтись, пока не выговорится каждый из усопших. Эррин играла всю долгую ночь, ее пальцы и грудь болели, ноги и руки окоченели, и наконец темная сцена выпустила последнего призрака, и все они разом начали бледнеть под лучами восходящего солнца. Но для живых представление не окончилось: начались драки, чередовавшиеся с крикливыми перебранками и слезливыми признаниями, она услышала с полдюжины клятв об отмщении.