По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

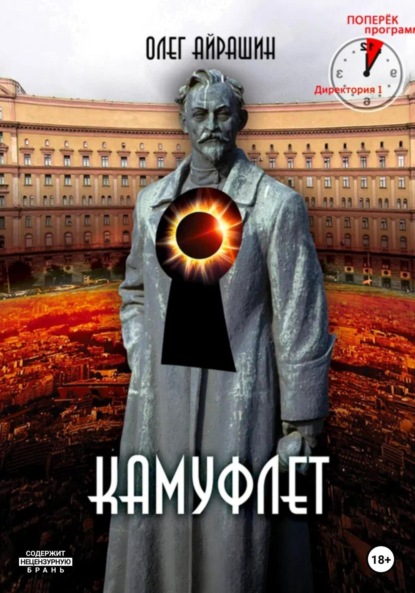

Камуфлет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Точно?

– Да езжай уже, из-за нас вон машины стоят.

К чему бы этот сон наяву? Хотя несложно догадаться, за что меня достали печали и тревоги.

* * *

Профилактика. До чего отвратительное слово – казённое, сухое до трухлявости. И заменить – нечем. А без этого слова – никак. Издатель требует рукопись, а у меня повисла проходная идея. Вроде простая мысль: лучше подстелить соломки, чем ждать, пока жареный петух клюнет. Но как это выразишь одним термином?

Прилежный ремесленник, я запрещал себе затёртые словечки. Передо мной возвышался пример – строки Ахматовой из знаменитого цикла «Ветер войны»:

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет… Ленинград?

Почти каждый поэт, не мудрствуя лукаво, вместо многоточия вставил бы: «защищать».

Но не Ахматова. Ибо «защищать» – б/у. И она таки нашла замену:

Птицы смерти в зените стоят

Кто идет выручать Ленинград?

Не слабо? А вот у меня с этой долбаной профилактикой – не получается. И ведь верный ответ наверняка имеется. Но почему словари-то молчат? Господи, из-за одного мутного слова все планы рушатся! Проклятущая профилактика чуть не в каждой главе колом встаёт. И аванс этот чёртов, где же, где достать эти двести штук?

Если по правде, то дело было даже и не в слове. Что слово? Так, примета. Вот получится истинное отыскать – тогда и книга выйдет полновесная. Да, можно бы выехать на спецсредствах Академии, но вот не уважаю я эти костыли для разума. Да, тоже комплекс. А у кого их нет?

Кстати, об Академии: давненько я туда не заглядывал. И ведь сказывается – тает вера, тает. Странные дела… Пропустишь год – и уж сомнения терзают: а существует ли она, эта самая Академия метанаук? Или так, морок неуловимый?

Как же вовремя случилась эта командировка в столицу! Симпозиум, конечно, так себе; но как повод оказаться в Москве – вполне сгодился.

Глава вторая. Лубянка

Пословица звучит витиевато:

Не восхищайся прошлогодним небом,

Не возвращайся – где был рай когда-то,

И брось дурить – иди туда, где не был.

Владимир Высоцкий, «Цунами»

Неужели удар «Тойотой» способен так прочистить мозги? Какое пронзительное предчувствие: гнетущая задача должна разрешиться. Откуда взялось это ощущение? Так не единожды бывало: думаешь о нерешённом – и тут внутри возникает музыка. И вослед – катарсис. Сейчас звучал Брамс, Третья симфония. И часть – тоже третья, аллегретто.

Светило нежаркое августовское солнце; я поднимался по Театральному проезду к Лубянке, а внутри волнами качались нежные звуки скрипок. Третья Брамса – это что-то! Не вся, а именно аллегретто. И раз такое несётся изнутри – значит, решение рядом.

На Лубянке я не был давно, лет около двадцати. Бросилась в глаза пустота в центре площади, где раньше возвышался памятник Дзержинскому. А теперь всего лишь клумба.

Неужели ничего больше не сохранилось? А что за скверик в начале Новой площади? Какой-то стенд…

«За годы террора в Москве по ложным политическим обвинениям были расстреляны 40 тысяч человек…»

Сорок тысяч! Целый городок, пусть и небольшой. И не где-то в далёкой Сибири, а прямо здесь, в столице. Куда же они трупы-то девали? А, как раз и написано. Сначала хоронили на кладбище Яузской больницы, затем на Ваганьковском. Потом стали сжигать. Но Донской крематорий – далеко не Освенцим, и с тридцать седьмого снова закапывали (слово хоронить здесь неуместно) на двух секретных полигонах НКВД. Ну, страна!

Присесть бы куда… А вот, кстати, две лавчонки. Даже не лавочки, только железные остовы, покрытые кузбасслаком. Сиденья отсутствуют. Ну да, поставь настоящие скамейки, тут же окурков набросают. А так особо не рассидишься.

Опустился на правую. Во-о-н – Самый Высокий Дом; «Отсюда всю Колыму видать», говаривали в прежние времена. Девять этажей, верхние глухие; гордый шпиль, часы с чёрными стрелками.

Что-то произошло, явилось важное. Да вот же, вот! Я узнал его сразу. Такая ослепительно белая шевелюра могла быть только у одного человека. К тому же вышел он из Того Самого Дома – таких совпадений не бывает. Белый, точно. Больше некому.

Мой старый знакомец нырнул в подземный переход, а я чуть было не завопил через всю площадь. Куда подевался? Ага, зашёл в книжный, «Библио-Глобус». Можно не суетиться, никуда теперь мой приятель не денется.

Белый был из той жизни. Насыщенной страстями, голодной и счастливой. Где чуть не все девчонки были восхитительны и желанны; рубль был деньгами, а доллар – преступной мечтой; где обычный обед – три пончика-два чая; а три пива-два гарнира – обед воскресный. Та жизнь длилась долгие четыре года и вместила едва ли не бо?льшую часть моего века. От тех славных времён осталось манящее послевкусие табачного дыма от болгарских сигарет «Шипка» и лёгкая ностальгия по гранёным стаканам.

Встретиться с ним хотелось давно. Ведь именно с Белым были связаны самые колоритные эпизоды той жизни. Смотри-ка, даже в мыслях я не произнес его имени – Толя, Толя Ратников. В той жизни мы по именам друг друга звали редко.

Интересно, а меня Белый узнает?

Вот он вышел из книжного. Куда же теперь? Так, открыл дверь… Ага, он же увлекался холодным оружием: штыки, кинжалы, сабли. А тут как раз оружейный магазинчик. Придётся подождать.

Десятки лет ту жизнь почти не вспоминал. А как увидел однокашника – тут же проявилась картинка.

* * *

Что вытворял Белый с финским ножом! По выходным, когда почти все обитатели сваливали из общаги, он демонстрировал атрейский способ. Присутствовали также Шплинт, Корчём, и Тилибом.

Выйдя в длинный коридор, на всякий случай мы стучали в ближайшие двери – не выскочил бы кто часом под нож.

Изюминка заключалась в технике метания. Не только рабочая рука, всё тело в миг броска напоминало змею, а ещё больше – кнут. Роль кнутовища играли ноги, до бедер, а корпус и рука набирали разгон по возрастающей.

– Теоретически, – изрекал Белый, – скорость ножа может быть и звуковой, треть километра в секунду. Но лимитирует рука, точнее, прочность сухожилий. А потому реально – до двухсот метров.

Однажды кто-то спросил: а можно ли увернуться? Белый улыбнулся:

– Один-единственный шансик, пацаны. Следите за его бёдрами. Важно уловить начало разгона. Если противник в плохой форме или небрежничает, надежда есть. Такая вот ситуёвина.

Проверять на себе решался лишь Корчём.

Итак, собравшись в коридоре, мы стучали в комнаты. Корчём облачался в доспехи. На область сердца, поверх самодельного бронежилета привязывали пару конспектов – чтобы не портить броник.

Отойдя на шесть-семь метров, Белый вынимал сталь из ножен; вращение бёдрами он повторял всё быстрее. Но то была лишь примерка.

Потом Белый, странно усмехаясь, убирал финарь обратно; на свет появлялся другой, с тупым концом. Мгновенный толчок бёдрами, тело сжимается в плотный комок мышц, хлёсткий взмах рукой и – страшный, пронзительный крик:

…и – й – Я!!!

Короткий свист рассекаемого воздуха.

Заканчивалось всегда одинаково: удар сшибал Корчёма с ног. Бедолага поднимался, шатаясь, как пьяный, тряс головой, орал отнюдь не благим матом. Мол, неправильно, так не должно быть, мешают доспехи (плохому танцору…). И всегда нож торчал точно из конспекта.