По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

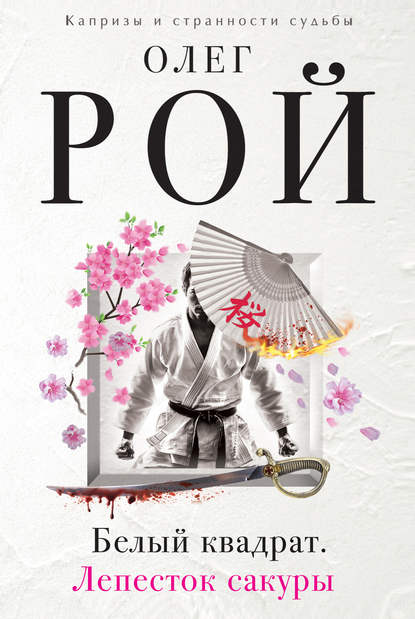

Белый квадрат. Лепесток сакуры

Автор

Год написания книги

2017

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

На столе у Спиридонова, аккурат у подножия той самой лампы, стоит обычная коробочка для бенто. То есть, конечно, для Москвы конца двадцатых годов это, возможно, и не обычная вещь, хоть и вовсе не диковинка, но в той же Японии или Корее подобные коробочки порой выбрасывают на свалку после однократного использования.

На крышке лакированной коробочки небольшая лаковая миниатюра. Белый квадрат татами залит солнцем; на нем склонились в ритуальном поклоне два бойца дзюудзюцу. Сейчас между ними начнется бой, но по фигурам бойцов это незаметно. Они спокойны, они словно исполнены почтения друг к другу.

Эта коробочка – подарок, но важно в ней не только это. Она хранит прошлое Виктора Афанасьевича, прошлое в виде материальных предметов, и каждый можно потрогать, взять в руки. Синяя варежка, слегка пахнущая полевыми цветами, лежит поверх шелковой ленты, похожей на часть пояса от женского кимоно. Варежка накрыта пожелтевшей, точнее, посеревшей от времени брошюркой из рисовой бумаги; рядом с ней револьвер системы «наган», в идеальном состоянии, заряженный и смазанный. Тут же знаки двух российских орденов, «клюква» Святой Анны четвертой степени и кудрявый крест Святого Станислава третьей степени с мечом и бантом.

Виктору Афанасьевичу не надо заглядывать в коробочку, чтобы вспомнить все, что связано с лежащими в ней предметами. Однако вспоминать он не любит, наоборот, он всеми силами старается забыть, изгладить из памяти все, что с ним случилось, – до самого ближайшего прошлого. До вчерашнего дня. Он рад был бы закрыть все свои воспоминания в этой коробочке, ведь только он знает, какой болью наполнена эта симпатичная емкость с лаковой миниатюрой на крышке. Если б он мог, то рядом с револьвером и варежкой лежала бы вся его память. Память Виктора Афанасьевича Спиридонова.

Но память человека – terra incognita даже для современной науки, успевшей, если верить публикациям, расшифровать и то, что записано в генетическом коде человека. Тем не менее мы не знаем, как работает наш собственный мозг, какие механизмы заставляют «запоминающее устройство» нерукотворного компьютера обращаться к тем или иным записям, казалось бы, давным-давно затертым. Память человека нельзя ни перезаписать, ни отредактировать, ни отформатировать. И когда мы говорим о величии нашего разума, недурно помнить, что он, по сути, нам неподвластен.

Память человека имеет огромную силу, созидательную и разрушительную. Горящая болью память Тамерлана воздвигла на реке Джамна Тадж-Махал, но отравленная память ефрейтора Шикльгрубера разверзла самую страшную из войн человечества. Память – сущность невещественная, однако по могуществу своему равна самым впечатляющим стихиям природы. Но еще большую власть она имеет над жизнью каждого человека.

Сейчас, глядя на лист бумаги, на котором еще не просохли чернила, Виктор Афанасьевич размышляет над теми словами, которые он вывел рукой на белом листе. Слова эти только кажутся такими уверенными, но они – плод серьезных раздумий и тяжких сомнений. Для Спиридонова дзюудзюцу не просто борьба, даже не философия или мировоззрение – это его мир, мир, где он жил, где был по-настоящему дома. Мир яркого белого квадрата татами, куда он уходил из непроглядной черноты самых мрачных моментов своей жизни. Дзюудзюцу иногда была единственной тонкой ниточкой, сохраняющей его здравый рассудок и саму жизнь.

То, что такое для Спиридонова дзюудзюцу, понимали далеко не все. Свое «увлечение» Виктор Афанасьевич, как и многие другие, привез из японского плена, но эти другие, возвратившись домой, быстро охладели. Но не Спиридонов: однажды познакомившись с миром дзюудзюцу, он понял, что это его мир, его страсть, становящаяся с каждым днем все сильнее. Вставая из-за стола, Виктор Афанасьевич вспомнил давнишний разговор со своим другом Сашкой незадолго перед залпами в Сараево.

– А ты все своим жужужу занимаешься? – вопрошал тот с дружеской насмешкой, когда они сидели за столиком в «Яре».

Спиридонов кивнул, но поправил, доставая очередную папироску:

– Дзюудзюцу. Занимаюсь, да и других тренирую.

Сашка вздохнул:

– Не понимаю я этого. Не наше оно.

– А для меня, Саш, больше, чем наше, – ответил Виктор Афанасьевич. – Это мое, понимаешь? В жизни черт-те что творится, сам знаешь. Не сегодня завтра война начнется. Сам же говоришь, двуединая монархия рвет постромки, все хочет сербов подмять под себя. А мы как пить дать опять за них встанем. Я, брат, ночами не сплю, думаю: ежели война, на кого мне Клавушку-то оставить? Пропадет она без меня.

Его друг слушал молча.

– А как на татами выйдешь, все меняется, понимаешь? – продолжал Спиридонов.

– Не понимаю, – честно признался Сашка. – Что, забываешь про все возможные неприятности, что ли?

– Нет. – Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой. – Наоборот. Ты все видишь яснее, но вот страха – его больше нет. Чувствуешь, что все в состоянии превзойти, главное – одолеть противника. Сможешь – значит, и с остальным справишься.

– Не понимаю, – повторил Сашка. – Ты не думай, я дзюудзюцу пробовал. Но…

Он отхлебнул из бокала массандровского хереса и закончил:

– Не мое это. Не понимаю. В наше-то время, когда все решают пушки, дредноуты, блиндированные поезда… пережиток какой-то. Как есть архаизм.

– Я, брат, и сам так думал, – признался Спиридонов, – но потом… Знаешь, даже если пушки сменят лучи смерти, как у Уэллса, даже если дредноуты выберутся на сушу или взлетят в воздух, дзюудзюцу не устареет. Пока существует человек из плоти и крови, до тех пор будут существовать и подобные системы…

Так что дзюудзюцу занимала в жизни Спиридонова совершенно особое место… однако теперь вместо нее приходило нечто новое. Его Система. И не потому, что дзюудзюцу была в чем-то хуже; просто Система Спиридонова больше отвечала русскому национальному характеру, если хотите – русскому духу.

Эта новая Система не перечеркивала дзюудзюцу, не отменяла ее достоинств, наоборот, развивала их, адаптировала, делала доступнее. И эта доступность иногда пугала Спиридонова. Ему вовсе не хотелось выпускать джинна из бутылки. Если бы Система стала доступной каждому замоскворецкому босяку – для Спиридонова это было бы настоящим кошмаром. И как раз над сочетанием интуитивной понятности и некой «элитарности» в Системе он работал в настоящее время.

* * *

В тот день Виктор Афанасьевич долго не мог уснуть. Откровенно говоря, он не сознательно, но целенаправленно, специально жил так, чтобы иметь как можно меньше времени для воспоминаний. Вот уже одиннадцать лет он изо дня в день загонял себя до полусмерти, чтобы ночью свалиться на кровать и проспать ровно до тех пор, пока его дисциплинированное тело не разбудит его в пять тридцать для того, чтобы начался новый виток этого цикла, который кому-то более ленивому или расслабленному мог бы показаться настоящим самоистязанием.

А для Виктора Афанасьевича свободное время, досуг и отдых были истинными врагами. Он избегал их, как донжуаны избегают назойливых бывших пассий, а ипохондрики – скоплений людей, среди которых наверняка есть заразные больные. Тем не менее с определенного времени он понял, что ему просто необходимо написать книгу. К этому моменту он подготовил десятки специалистов по рукопашному бою для рабоче-крестьянской Красной армии и рабоче-крестьянской Красной милиции; некоторые, наиболее талантливые, сами стали инструкторами, но Спиридонов не был удовлетворен тем, что получалось из их работы. Книга была необходима, чтобы любой инструктор правильно готовил своих подопечных. Слишком велика была жатва для одного делателя.

И Виктор Афанасьевич с энтузиазмом взялся за новое для себя дело. Впрочем, обладая от природы дисциплинированным разумом, склонным к четким и однозначным формулировкам, к ясным, структурированным схемам и однозначно понятным мыслям, Виктор Афанасьевич вскоре обнаружил, что новое, незнакомое дело спорится, словно он ничем иным, кроме написания методических руководств, и не занимался в жизни.

Однако у всякой медали есть оборотная сторона. Вынужденный взяться за перо, Виктор Афанасьевич стал меньше уставать, и у него, о ужас, появилось время, чтобы размышлять и вспоминать. Не так сильно, как обычно, уставшее тело не проваливалось моментально в черную, лишенную сновидений яму сна, и Виктор Афанасьевич оставался со своими мыслями один на один. Он ворочался в постели, доставал папиросу из пачки, лежащей на табурете возле кровати, и закуривал, стряхивая пепел в старую, треснувшую чайную чашку, но сон, как нарочно, не спешил к нему. Конечно, он пытался думать о книге, о том, что еще следует сказать в ней, что стоит подчеркнуть и как оформить мысли более четко, недвусмысленно и понятно, но…

Разум человека строптив. То и дело, обращаясь, скажем, за какими-то примерами из прошлого своего опыта, Виктор Афанасьевич невольно соскальзывал в область воспоминаний, чтобы тут же в панике броситься прочь, к спасительному настоящему. Он не любил своего прошлого, более того – если многие из нас мечтали бы вернуться во времена своего детства, то для Виктора Афанасьевича подобное возвращение было бы сущим адом.

Он знал, что ничего не мог бы изменить, что ему пришлось бы в таком случае вновь пережить то, что он едва пережил. Поэтому он не хотел даже мысленно, даже в виде воспоминаний возвращаться к тому, что с ним случилось. Он прекрасно осознавал, что никуда не убежит и не скроется, ведь бежать от прошлого столь же бессмысленно, как бежать от собственной спины. Но и возвращаться к этому прошлому лишний раз ему не хотелось.

Наконец сон одолевал его, но лишь для того, чтобы помимо его желания вернуть в прошлое, туда, где скрывались столь нелюбимые им воспоминания…

Глава 2. Между прошлым и будущим

Впрочем, память в тот день оказалась милосердной к Виктору Афанасьевичу, насколько вообще может быть милосердной память. Он вспоминал своих родителей. Отец Виктора Афанасьевича был вятским мещанином, ремесленником-слесарем, еще до рождения первенца перешедшим в купеческое сословие и державшим в Вятке небольшую мастерскую по ремонту простых механизмов. В этих механизмах отец души не чаял, постоянно что-то изобретал, и, вероятно, удачно – семья жила не бедно, а у Афанасия Дмитриевича водились солидные знакомства и в Министерстве путей сообщения, и в горном, и в военном, и в морском ведомствах.

Женился отец Спиридонова в зрелом возрасте, матушка была лет на двадцать моложе его. Она была похожа на Царевну Лебедь работы Врубеля, возможно, еще потому, что всю жизнь была склонна к болезням. Так, она едва не умерла, рожая Виктора, после родов несколько недель страдала жестокой горячкой и потом еще долго едва вставала с постели. Потому Виктор оказался единственным ребенком в семье. Афанасий Дмитриевич нежно любил жену, заботился о ней, возил на курорты, оберегал от всего, как только мог, а когда у жены Светланы обнаружилась чахотка, перебрался в Москву, где медицина была не в пример лучше, чем в Вятке. Он всерьез подумывал о переезде в Италию, хотя был не настолько богат, чтобы в одночасье сорваться с места и там за считаные дни обустроиться. К тому шло, но он не успел.

Светлана Николаевна, матушка Виктора, умерла в сентябре четырнадцатого. Отец пережил ее лишь на полгода, в феврале пятнадцатого заняв заранее купленное рядом с ней место на Дорогомиловском кладбище.

Вспоминая это, Виктор Афанасьевич до скрежета сжимал челюсти, стараясь побыстрее покончить с этой частью своего прошлого. Дорогомиловское кладбище, куда он, несмотря ни на что, приходил еженедельно, было для него по-настоящему страшным местом, и не только потому, что там лежали оба его родителя. Самым страшным местом на карте Москвы было для Спиридонова Дорогомилово, самым страшным – и одним из наиболее часто посещаемых им мест…

Он заставил себя вернуться назад во времени. В те годы, когда родители были живы, когда матушка, видя вбегающего на просторную, залитую солнцем веранду их дома крепкого и здорового мальчугана, своего сына, приподнималась, опираясь на бледную, веснушчатую руку, и слабо, но нежно улыбалась, а ее зеленовато-карие глаза лучились солнечными зайчиками; когда отец, высокий и статный («как офицер», думал Витя), улыбался, сидя рядом с ее кушеткой на табуретке, сколоченной им самим. Он часто брал из мастерской какую-нибудь работу на дом, чтобы неотлучно быть со своим Светиком, как он называл мать. Виктор Афанасьевич был уверен, что мать прожила относительно долго и вполне счастливо лишь потому, что отец старался как можно больше времени проводить с нею.

Эта уверенность была еще одной занозой, раскаленной металлической занозой в плоти его памяти. Он старался во всем подражать отцу… и не сумел. Не сумел – и не мог себе это простить.

* * *

С младых ногтей Витя хотел быть военным. Нет, даже не так: с ранней юности он твердо знал, что станет военным. Такая перспектива немного пугала мать, но отец постепенно одобрил выбор. Одобрил не просто так – Афанасий Дмитриевич с детства относился к общению с сыном со всею серьезностью, беседуя с ним, как со взрослым, хотя, конечно, и с поправкой на возраст. Потому Витя с детства рос очень серьезным, не по годам смышленым и к тому же ответственным, намного ответственнее многих взрослых. Афанасий Дмитриевич несколько раз на протяжении нескольких лет беседовал с сыном о его выборе и убедился, что выбор военной службы – это не каприз ребенка, очарованного блеском галунов проходящего через Вятку на маневры уланского полка, а серьезное, ответственное решение. Отец лишь предупредил сына о тяготах армейской жизни и особенностях военной карьеры:

– Витя, каждый гражданин – хозяин своей судьбы. Но судьба военного принадлежит не ему, но Отечеству. Некоторые поступки, вполне допустимые для статского, для военного являются не только позором, но даже и преступлением. Тебе придется учиться ограничивать себя в своей свободе, пресекать свои желания. Подчиняться Уставу намного сложнее, чем кажется на первый взгляд…

Но Виктора это не пугало, и вовсе не потому, что он не понимал меру ответственности, о какой говорил отец. Болезни родителей быстро учат детей быть ответственными – а матушка Вити слишком часто болела. Нет, он прекрасно знал, что такое ответственность, и, несмотря на малолетство, был к ней готов. Более того, похоже, его характер был словно специально создан для воинской службы – чувство долга у Виктора Афанасьевича было растворено в крови. Впрочем, такие люди вовсе не редкость, и вся история нашей Родины тому подтверждение.

Любое государство, любая человеческая общность держится на таких людях, готовых брать на себя груз ответственности, нести этот крест, несмотря на испытания, на плевки, затрещины и жажду большую, чем желание напиться воды, – жажду простого одобрения, простого сочувствия, простого, элементарного сопереживания.

К счастью, мать и отец не только любили сына, но и понимали его, а потому с благословения родителей зимой тысяча восемьсот девяносто девятого года, еще не окончив гимназии, Виктор подал заявление в губернский военный комиссариат, не указав рода войск, где желал бы нести государеву службу – он готов был служить кем угодно, в любой воинской части. И все ж в глубине души, немного тщеславно, но, как оказалось, вполне обоснованно он полагал, что достигнет в армии высоких званий. В отличие от многих самовлюбленных мечтателей, Виктор сразу попал под крыло армейской Фортуны, хоть и не сразу смог осознать, почему его появление на медицинской комиссии вызвало такой ажиотаж. Как выяснилось, он очень удачно подал свое заявление: только что вышел указ по военному ведомству об очередном призыве и вакантными были самые привлекательные места. Хотя, конечно, для того чтобы занять такое место, одного желания было мало, но и тут юноше повезло – Бог и батюшка наделили его отменным здоровьем и крепостью, а от матушки ему достались завидная стать и благородный облик. Спустя некоторое время Виктор, а с ним и его родители были ошеломлены новостью: место получено в придворном Кремлевском батальоне.

Это известие еще больше успокоило матушку, ибо Кремлевский батальон тогда, как и сейчас, в плане тягот воинской службы считался, пожалуй, самым безопасным местом в стране. А вот сам Виктор, покачиваясь на верхней полке вагона пассажирского поезда, следующего по новенькому Транссибу в сторону Первопрестольной, и глядя в непроглядную черноту зауральской ночи, внезапно почувствовал досаду. Служить в придворной части не казалось ему таким уж большим счастьем, ему хотелось быть в «настоящей» армии, защищать Отечество и далекий дом от всякого лукавого супостата. А вместо этого придется тянуть носок на парадах…

В конце концов после короткой борьбы с собой Виктор решил, что тот, кто прикладывает усилия, цели своей добьется, и он с Божьей помощью сумеет выбраться из этого «паркетного болота». А там, глядишь, все может еще и к лучшему повернуться: в любой другой части он бы был всего лишь вольноопределяющимся из купеческого сословия, а так – рядовой Кремлевского батальона. Чем не старт для настоящей воинской карьеры?

Сама по себе карьера не была целью юного Спиридонова. Его идеалом было «служение без лести», а примерами для подражания были генералы Скобелев, Паскевич, герои Отечественной войны вроде Костенецкого…

Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и молодой Виктор тоже мечтал. Увы, мечте этой не суждено было сбыться – но как часто наши мечты не сбываются лишь для того, чтобы уступить место чему-то лучшему, чем мы сами себе пророчили!

* * *

На крышке лакированной коробочки небольшая лаковая миниатюра. Белый квадрат татами залит солнцем; на нем склонились в ритуальном поклоне два бойца дзюудзюцу. Сейчас между ними начнется бой, но по фигурам бойцов это незаметно. Они спокойны, они словно исполнены почтения друг к другу.

Эта коробочка – подарок, но важно в ней не только это. Она хранит прошлое Виктора Афанасьевича, прошлое в виде материальных предметов, и каждый можно потрогать, взять в руки. Синяя варежка, слегка пахнущая полевыми цветами, лежит поверх шелковой ленты, похожей на часть пояса от женского кимоно. Варежка накрыта пожелтевшей, точнее, посеревшей от времени брошюркой из рисовой бумаги; рядом с ней револьвер системы «наган», в идеальном состоянии, заряженный и смазанный. Тут же знаки двух российских орденов, «клюква» Святой Анны четвертой степени и кудрявый крест Святого Станислава третьей степени с мечом и бантом.

Виктору Афанасьевичу не надо заглядывать в коробочку, чтобы вспомнить все, что связано с лежащими в ней предметами. Однако вспоминать он не любит, наоборот, он всеми силами старается забыть, изгладить из памяти все, что с ним случилось, – до самого ближайшего прошлого. До вчерашнего дня. Он рад был бы закрыть все свои воспоминания в этой коробочке, ведь только он знает, какой болью наполнена эта симпатичная емкость с лаковой миниатюрой на крышке. Если б он мог, то рядом с револьвером и варежкой лежала бы вся его память. Память Виктора Афанасьевича Спиридонова.

Но память человека – terra incognita даже для современной науки, успевшей, если верить публикациям, расшифровать и то, что записано в генетическом коде человека. Тем не менее мы не знаем, как работает наш собственный мозг, какие механизмы заставляют «запоминающее устройство» нерукотворного компьютера обращаться к тем или иным записям, казалось бы, давным-давно затертым. Память человека нельзя ни перезаписать, ни отредактировать, ни отформатировать. И когда мы говорим о величии нашего разума, недурно помнить, что он, по сути, нам неподвластен.

Память человека имеет огромную силу, созидательную и разрушительную. Горящая болью память Тамерлана воздвигла на реке Джамна Тадж-Махал, но отравленная память ефрейтора Шикльгрубера разверзла самую страшную из войн человечества. Память – сущность невещественная, однако по могуществу своему равна самым впечатляющим стихиям природы. Но еще большую власть она имеет над жизнью каждого человека.

Сейчас, глядя на лист бумаги, на котором еще не просохли чернила, Виктор Афанасьевич размышляет над теми словами, которые он вывел рукой на белом листе. Слова эти только кажутся такими уверенными, но они – плод серьезных раздумий и тяжких сомнений. Для Спиридонова дзюудзюцу не просто борьба, даже не философия или мировоззрение – это его мир, мир, где он жил, где был по-настоящему дома. Мир яркого белого квадрата татами, куда он уходил из непроглядной черноты самых мрачных моментов своей жизни. Дзюудзюцу иногда была единственной тонкой ниточкой, сохраняющей его здравый рассудок и саму жизнь.

То, что такое для Спиридонова дзюудзюцу, понимали далеко не все. Свое «увлечение» Виктор Афанасьевич, как и многие другие, привез из японского плена, но эти другие, возвратившись домой, быстро охладели. Но не Спиридонов: однажды познакомившись с миром дзюудзюцу, он понял, что это его мир, его страсть, становящаяся с каждым днем все сильнее. Вставая из-за стола, Виктор Афанасьевич вспомнил давнишний разговор со своим другом Сашкой незадолго перед залпами в Сараево.

– А ты все своим жужужу занимаешься? – вопрошал тот с дружеской насмешкой, когда они сидели за столиком в «Яре».

Спиридонов кивнул, но поправил, доставая очередную папироску:

– Дзюудзюцу. Занимаюсь, да и других тренирую.

Сашка вздохнул:

– Не понимаю я этого. Не наше оно.

– А для меня, Саш, больше, чем наше, – ответил Виктор Афанасьевич. – Это мое, понимаешь? В жизни черт-те что творится, сам знаешь. Не сегодня завтра война начнется. Сам же говоришь, двуединая монархия рвет постромки, все хочет сербов подмять под себя. А мы как пить дать опять за них встанем. Я, брат, ночами не сплю, думаю: ежели война, на кого мне Клавушку-то оставить? Пропадет она без меня.

Его друг слушал молча.

– А как на татами выйдешь, все меняется, понимаешь? – продолжал Спиридонов.

– Не понимаю, – честно признался Сашка. – Что, забываешь про все возможные неприятности, что ли?

– Нет. – Виктор Афанасьевич отрицательно покачал головой. – Наоборот. Ты все видишь яснее, но вот страха – его больше нет. Чувствуешь, что все в состоянии превзойти, главное – одолеть противника. Сможешь – значит, и с остальным справишься.

– Не понимаю, – повторил Сашка. – Ты не думай, я дзюудзюцу пробовал. Но…

Он отхлебнул из бокала массандровского хереса и закончил:

– Не мое это. Не понимаю. В наше-то время, когда все решают пушки, дредноуты, блиндированные поезда… пережиток какой-то. Как есть архаизм.

– Я, брат, и сам так думал, – признался Спиридонов, – но потом… Знаешь, даже если пушки сменят лучи смерти, как у Уэллса, даже если дредноуты выберутся на сушу или взлетят в воздух, дзюудзюцу не устареет. Пока существует человек из плоти и крови, до тех пор будут существовать и подобные системы…

Так что дзюудзюцу занимала в жизни Спиридонова совершенно особое место… однако теперь вместо нее приходило нечто новое. Его Система. И не потому, что дзюудзюцу была в чем-то хуже; просто Система Спиридонова больше отвечала русскому национальному характеру, если хотите – русскому духу.

Эта новая Система не перечеркивала дзюудзюцу, не отменяла ее достоинств, наоборот, развивала их, адаптировала, делала доступнее. И эта доступность иногда пугала Спиридонова. Ему вовсе не хотелось выпускать джинна из бутылки. Если бы Система стала доступной каждому замоскворецкому босяку – для Спиридонова это было бы настоящим кошмаром. И как раз над сочетанием интуитивной понятности и некой «элитарности» в Системе он работал в настоящее время.

* * *

В тот день Виктор Афанасьевич долго не мог уснуть. Откровенно говоря, он не сознательно, но целенаправленно, специально жил так, чтобы иметь как можно меньше времени для воспоминаний. Вот уже одиннадцать лет он изо дня в день загонял себя до полусмерти, чтобы ночью свалиться на кровать и проспать ровно до тех пор, пока его дисциплинированное тело не разбудит его в пять тридцать для того, чтобы начался новый виток этого цикла, который кому-то более ленивому или расслабленному мог бы показаться настоящим самоистязанием.

А для Виктора Афанасьевича свободное время, досуг и отдых были истинными врагами. Он избегал их, как донжуаны избегают назойливых бывших пассий, а ипохондрики – скоплений людей, среди которых наверняка есть заразные больные. Тем не менее с определенного времени он понял, что ему просто необходимо написать книгу. К этому моменту он подготовил десятки специалистов по рукопашному бою для рабоче-крестьянской Красной армии и рабоче-крестьянской Красной милиции; некоторые, наиболее талантливые, сами стали инструкторами, но Спиридонов не был удовлетворен тем, что получалось из их работы. Книга была необходима, чтобы любой инструктор правильно готовил своих подопечных. Слишком велика была жатва для одного делателя.

И Виктор Афанасьевич с энтузиазмом взялся за новое для себя дело. Впрочем, обладая от природы дисциплинированным разумом, склонным к четким и однозначным формулировкам, к ясным, структурированным схемам и однозначно понятным мыслям, Виктор Афанасьевич вскоре обнаружил, что новое, незнакомое дело спорится, словно он ничем иным, кроме написания методических руководств, и не занимался в жизни.

Однако у всякой медали есть оборотная сторона. Вынужденный взяться за перо, Виктор Афанасьевич стал меньше уставать, и у него, о ужас, появилось время, чтобы размышлять и вспоминать. Не так сильно, как обычно, уставшее тело не проваливалось моментально в черную, лишенную сновидений яму сна, и Виктор Афанасьевич оставался со своими мыслями один на один. Он ворочался в постели, доставал папиросу из пачки, лежащей на табурете возле кровати, и закуривал, стряхивая пепел в старую, треснувшую чайную чашку, но сон, как нарочно, не спешил к нему. Конечно, он пытался думать о книге, о том, что еще следует сказать в ней, что стоит подчеркнуть и как оформить мысли более четко, недвусмысленно и понятно, но…

Разум человека строптив. То и дело, обращаясь, скажем, за какими-то примерами из прошлого своего опыта, Виктор Афанасьевич невольно соскальзывал в область воспоминаний, чтобы тут же в панике броситься прочь, к спасительному настоящему. Он не любил своего прошлого, более того – если многие из нас мечтали бы вернуться во времена своего детства, то для Виктора Афанасьевича подобное возвращение было бы сущим адом.

Он знал, что ничего не мог бы изменить, что ему пришлось бы в таком случае вновь пережить то, что он едва пережил. Поэтому он не хотел даже мысленно, даже в виде воспоминаний возвращаться к тому, что с ним случилось. Он прекрасно осознавал, что никуда не убежит и не скроется, ведь бежать от прошлого столь же бессмысленно, как бежать от собственной спины. Но и возвращаться к этому прошлому лишний раз ему не хотелось.

Наконец сон одолевал его, но лишь для того, чтобы помимо его желания вернуть в прошлое, туда, где скрывались столь нелюбимые им воспоминания…

Глава 2. Между прошлым и будущим

Впрочем, память в тот день оказалась милосердной к Виктору Афанасьевичу, насколько вообще может быть милосердной память. Он вспоминал своих родителей. Отец Виктора Афанасьевича был вятским мещанином, ремесленником-слесарем, еще до рождения первенца перешедшим в купеческое сословие и державшим в Вятке небольшую мастерскую по ремонту простых механизмов. В этих механизмах отец души не чаял, постоянно что-то изобретал, и, вероятно, удачно – семья жила не бедно, а у Афанасия Дмитриевича водились солидные знакомства и в Министерстве путей сообщения, и в горном, и в военном, и в морском ведомствах.

Женился отец Спиридонова в зрелом возрасте, матушка была лет на двадцать моложе его. Она была похожа на Царевну Лебедь работы Врубеля, возможно, еще потому, что всю жизнь была склонна к болезням. Так, она едва не умерла, рожая Виктора, после родов несколько недель страдала жестокой горячкой и потом еще долго едва вставала с постели. Потому Виктор оказался единственным ребенком в семье. Афанасий Дмитриевич нежно любил жену, заботился о ней, возил на курорты, оберегал от всего, как только мог, а когда у жены Светланы обнаружилась чахотка, перебрался в Москву, где медицина была не в пример лучше, чем в Вятке. Он всерьез подумывал о переезде в Италию, хотя был не настолько богат, чтобы в одночасье сорваться с места и там за считаные дни обустроиться. К тому шло, но он не успел.

Светлана Николаевна, матушка Виктора, умерла в сентябре четырнадцатого. Отец пережил ее лишь на полгода, в феврале пятнадцатого заняв заранее купленное рядом с ней место на Дорогомиловском кладбище.

Вспоминая это, Виктор Афанасьевич до скрежета сжимал челюсти, стараясь побыстрее покончить с этой частью своего прошлого. Дорогомиловское кладбище, куда он, несмотря ни на что, приходил еженедельно, было для него по-настоящему страшным местом, и не только потому, что там лежали оба его родителя. Самым страшным местом на карте Москвы было для Спиридонова Дорогомилово, самым страшным – и одним из наиболее часто посещаемых им мест…

Он заставил себя вернуться назад во времени. В те годы, когда родители были живы, когда матушка, видя вбегающего на просторную, залитую солнцем веранду их дома крепкого и здорового мальчугана, своего сына, приподнималась, опираясь на бледную, веснушчатую руку, и слабо, но нежно улыбалась, а ее зеленовато-карие глаза лучились солнечными зайчиками; когда отец, высокий и статный («как офицер», думал Витя), улыбался, сидя рядом с ее кушеткой на табуретке, сколоченной им самим. Он часто брал из мастерской какую-нибудь работу на дом, чтобы неотлучно быть со своим Светиком, как он называл мать. Виктор Афанасьевич был уверен, что мать прожила относительно долго и вполне счастливо лишь потому, что отец старался как можно больше времени проводить с нею.

Эта уверенность была еще одной занозой, раскаленной металлической занозой в плоти его памяти. Он старался во всем подражать отцу… и не сумел. Не сумел – и не мог себе это простить.

* * *

С младых ногтей Витя хотел быть военным. Нет, даже не так: с ранней юности он твердо знал, что станет военным. Такая перспектива немного пугала мать, но отец постепенно одобрил выбор. Одобрил не просто так – Афанасий Дмитриевич с детства относился к общению с сыном со всею серьезностью, беседуя с ним, как со взрослым, хотя, конечно, и с поправкой на возраст. Потому Витя с детства рос очень серьезным, не по годам смышленым и к тому же ответственным, намного ответственнее многих взрослых. Афанасий Дмитриевич несколько раз на протяжении нескольких лет беседовал с сыном о его выборе и убедился, что выбор военной службы – это не каприз ребенка, очарованного блеском галунов проходящего через Вятку на маневры уланского полка, а серьезное, ответственное решение. Отец лишь предупредил сына о тяготах армейской жизни и особенностях военной карьеры:

– Витя, каждый гражданин – хозяин своей судьбы. Но судьба военного принадлежит не ему, но Отечеству. Некоторые поступки, вполне допустимые для статского, для военного являются не только позором, но даже и преступлением. Тебе придется учиться ограничивать себя в своей свободе, пресекать свои желания. Подчиняться Уставу намного сложнее, чем кажется на первый взгляд…

Но Виктора это не пугало, и вовсе не потому, что он не понимал меру ответственности, о какой говорил отец. Болезни родителей быстро учат детей быть ответственными – а матушка Вити слишком часто болела. Нет, он прекрасно знал, что такое ответственность, и, несмотря на малолетство, был к ней готов. Более того, похоже, его характер был словно специально создан для воинской службы – чувство долга у Виктора Афанасьевича было растворено в крови. Впрочем, такие люди вовсе не редкость, и вся история нашей Родины тому подтверждение.

Любое государство, любая человеческая общность держится на таких людях, готовых брать на себя груз ответственности, нести этот крест, несмотря на испытания, на плевки, затрещины и жажду большую, чем желание напиться воды, – жажду простого одобрения, простого сочувствия, простого, элементарного сопереживания.

К счастью, мать и отец не только любили сына, но и понимали его, а потому с благословения родителей зимой тысяча восемьсот девяносто девятого года, еще не окончив гимназии, Виктор подал заявление в губернский военный комиссариат, не указав рода войск, где желал бы нести государеву службу – он готов был служить кем угодно, в любой воинской части. И все ж в глубине души, немного тщеславно, но, как оказалось, вполне обоснованно он полагал, что достигнет в армии высоких званий. В отличие от многих самовлюбленных мечтателей, Виктор сразу попал под крыло армейской Фортуны, хоть и не сразу смог осознать, почему его появление на медицинской комиссии вызвало такой ажиотаж. Как выяснилось, он очень удачно подал свое заявление: только что вышел указ по военному ведомству об очередном призыве и вакантными были самые привлекательные места. Хотя, конечно, для того чтобы занять такое место, одного желания было мало, но и тут юноше повезло – Бог и батюшка наделили его отменным здоровьем и крепостью, а от матушки ему достались завидная стать и благородный облик. Спустя некоторое время Виктор, а с ним и его родители были ошеломлены новостью: место получено в придворном Кремлевском батальоне.

Это известие еще больше успокоило матушку, ибо Кремлевский батальон тогда, как и сейчас, в плане тягот воинской службы считался, пожалуй, самым безопасным местом в стране. А вот сам Виктор, покачиваясь на верхней полке вагона пассажирского поезда, следующего по новенькому Транссибу в сторону Первопрестольной, и глядя в непроглядную черноту зауральской ночи, внезапно почувствовал досаду. Служить в придворной части не казалось ему таким уж большим счастьем, ему хотелось быть в «настоящей» армии, защищать Отечество и далекий дом от всякого лукавого супостата. А вместо этого придется тянуть носок на парадах…

В конце концов после короткой борьбы с собой Виктор решил, что тот, кто прикладывает усилия, цели своей добьется, и он с Божьей помощью сумеет выбраться из этого «паркетного болота». А там, глядишь, все может еще и к лучшему повернуться: в любой другой части он бы был всего лишь вольноопределяющимся из купеческого сословия, а так – рядовой Кремлевского батальона. Чем не старт для настоящей воинской карьеры?

Сама по себе карьера не была целью юного Спиридонова. Его идеалом было «служение без лести», а примерами для подражания были генералы Скобелев, Паскевич, герои Отечественной войны вроде Костенецкого…

Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и молодой Виктор тоже мечтал. Увы, мечте этой не суждено было сбыться – но как часто наши мечты не сбываются лишь для того, чтобы уступить место чему-то лучшему, чем мы сами себе пророчили!

* * *