По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

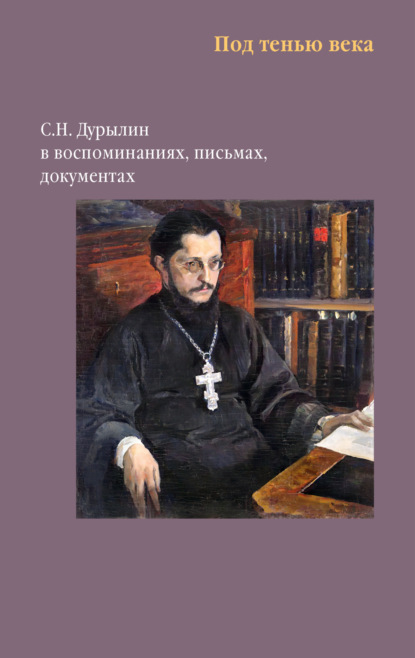

Под тенью века. С. Н. Дурылин в воспоминаниях, письмах, документах

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

). Сережа пошел проводить меня Никитским бульваром до Арбатских ворот. Был чудесный вечер. Деревья были все в инее и между ними кое-где светились фонари. Было весело, и Сережа болтал глупости о какой-то «сердарде»

. Я радовалась, что он стал со мною проще и доверчивей. Он обещал читать свое новое произведение, которое писал, читать в первый раз только мне, Наде и Воле.

1909 год

<…> Сережа уже давно говорил мне, что пишет что-то, что никому заранее не было известно. Сколько я ни допытывалась, он не рассказывал ничего, я не знала даже, что это – что-нибудь научное или беллетристическое. В конце декабря 1909 года я была приглашена к Разевигам. Кроме Воли, Нади и меня, не было никого. Мы собрались в Надиной комнате. Я и Надя уселись на кровати, Воля лег на кушетку, Сережа сел к столу (спиной к нам). Мы ожидали с нетерпением.

– «Дон-Жуан. Драматическая поэма», – провозгласил Сережа и стал читать.

Мне трудно даже высказать, до какой степени мне это показалось прекрасным. С каждой сценой настроение все повышалось, напряжение возрастало… С каждой сценой я думала, что это последнее по глубине и силе, и каждый раз ошибалась: Сережа вел нас все дальше, все выше, точно по ступеням какого-то восхождения, так что дух захватывало.

Это была только первая часть поэмы

. Во второй, по словам Сережи, должен был участвовать ад и рай. Но вторая часть поэмы, кажется, так и осталась ненаписанной.

16 января 1909 года я была на лекции Сережи в родительском клубе о писателях для детей. Он упомянул с одобрением рассказ Куприна «Палач». Родители восстали на Сережу: как можно рекомендовать детям рассказ, в котором палач выставляется хорошим человеком?

Я понимала, что ответить на этот вопрос по существу можно было только из глубины религиозных и нравственных взглядов. Это было больше, чем педагогика и художественные вкусы только. Я с волнением ждала, что скажет Сережа. Сначала мне показалось, что он хочет уклониться от ответа, да, должно быть, это так и было: видно, очень неприятно ему было затрагивать этот вопрос. Но, раз затронув, он пошел до конца. Он говорил о другой правде, чем та, которая выдвинута у нас сейчас в России времен, он говорил о правде Евангелия и Христа, Который разбойнику сказал: «Сегодня же будешь со Мною в раю!» Он упрекнул современное общество в том, что оно привыкло судить человека по мундиру, надетому на нем, дальше которого оно заглянуть не умеет. Это был вызов всему почтенному педагогическому собранию, и так это было понято: в зале было шумно, раздавались негодующие возгласы. Я видела, как волновался Сережа, как дрожали его руки, но сколько серьезности, искренности и благородства было в нем в эту минуту! Это был не прежний Сережа, а новый, смелый и свободный.

Он закончил словами: «Не знаю, господа, может быть, я этим окончательно подрываю мою репутацию как педагога, но я не могу иначе…» Он несколько раз взглядывал на меня, а когда кончились прения, подошел ко мне, протянул руку, я крепко ее пожала…

О замечательных педагогических способностях Сергея Николаевича, совершенно выходящих из общепринятых понятий и норм, лучше и полнее меня расскажут его ученики, но случай столкновения Сергея Николаевича с общим мнением родителей показывает, насколько самобытен и индивидуален был он в своих воззрениях на воспитание в человеке человечности и с какой смелой решимостью отстаивал он свои взгляды.

С этого вечера наступило изменение в моем отношении к Сергею Николаевичу: какая-то неловкость, стесненность, отчужденность, непонимание исчезли, общение с ним стало проще, легче, непосредственней. С того же вечера началась моя переписка с Сергеем Николаевичем. Он не удовольствовался личной беседой. Он имел обыкновение записывать, часто на клочках бумаги, дома, где-нибудь на собраниях, то пером, то карандашом, мысли, чувства, настроения, иногда приходящие ему в голову стихи, и письма его поэтому не имели характера обычных писем, а скорее какого-то продолжающегося дневника. Он и сам в одном из писем писал мне: «Это все заметки, пишу точно самому себе…»

.

На другой день после описанного заседания в родительском клубе, 17 января 1909 года, он писал мне: «Вчера я в каком-то необычайно светлом, по-весеннему легком и радостном настроении возвращался домой на трамвае. Есть минуты и часы, когда кажутся точнейшей, подлиннейшей правдой такие слова: „одухотворенная плоть“, „духовная телесность“, и есть слишком частые и многие часы, когда душу и мысль можно назвать “оплотившейся душой и мыслью“ – так она тяжка, земна, неподвижна. Первые часы редки и прекрасны, вторые – часты и отвратительны. Про себя скажу, что ? моей жизни именно эти часы. Когда же наступают те – та ?, – я забываю себя и ?, и ощущение светлой радости заливает меня; кажется, тогда все тело словно пронизывается лучами света невещественного – и тогда я подлинно верю и знаю, что нет смерти, нет тления, а есть вечное преображение. Мы заключены в пелену порока, увиты ею, но она не одно, что есть. И когда я думаю о ней, я знаю, что так надо, так надо… Солнце горит среди хаоса тьмы, безобразности, холода небытия – так надо, дух и радость скрыты пеленой праха – так надо; любовь сопряжена с обманами, похотью, грязной властью тела – так надо. И надо еще: пронеси, солнце, свои лучи сквозь хаос и небытие – оно проносит; дух, освяти себя и выяви себя чрез пелены тяжкие – и Гёте создает „Фауста“. Любовь, пройди через теснины порока, тлена – и она идет, и идущий с нею восклицает:

…С каким восторгом я

Сквозь ярость и мятеж борьбы, внимая кличу,

Бросался в бой страстей и в буйство бытия,

Чтоб вынести из мук – Любовь, свою добычу.

Пусть эти слова и всякие вообще слова не до конца выражают то, что надо, я не боюсь этого, я знаю:

Не до конца правдива наша правда,

И вымысел наш ложь не до конца.

Я выписал эти два стиха из моего „Дон-Жуана“ эпиграфом ко всему, что я думаю, говорю, пишу, делаю: и я склонен поставить его не только перед тем, что делаю я сам, думаю и т. д., но и перед тем, что думают и т. д. все». <…>

29 января 1909 года, в четверг, я опять была у Сережи. Мне хотелось ответить ему лично на очень трудный вопрос, заданный им мне во втором письме, которое он мне прислал вскоре после первого письма. Он просил сказать ему откровенно, так, как сказал бы Миша, часто ли я чувствую в нем «разговор, литературу, словесность проклятую, и когда». Сережа писал, что оттого, что он сам думает, что она в нем есть, он иногда боится многое делать, лжет, избегает прямых ответов. Этот Сережин вопрос и признание многое объяснили мне тогда непонятного в его поведении, в его отношениях с разными людьми, в том, что многим он казался неискренним. Но, зная, как он сжимался, словно мимоза, от малейшего неделикатного прикосновения, я не решилась отвечать ему на его вопросы. Да, по правде сказать, я и сама не отдавала себе ясного отчета в его сложной психологии. Мы встретились с ним как-то смущенно и не возвращались к этой теме. Напившись чаю, мы перешли в его комнату. Он прочел несколько стихотворений, своих и чужих. Должно быть, в них был какой-нибудь религиозный смысл – теперь не помню, но разговор перешел на религиозные темы. Заговорили о вере в бессмертие. Сережа стал рассказывать, до какого отчаяния доходил он, когда еще не верил в бессмертие, как тосковал он при виде всей безысходности этой жизни, как охватывало его полное равнодушие и к хорошему, и к дурному, когда сознавал он, что перед лицом смерти равны все – будь то величайший святой или последний негодяй, что впереди для всех одно – лопух. И ничего больше. «Вот и вся жизнь Миши была одним страстным порывом выйти из этой жизни куда бы то ни было», – сказал между прочим Сережа. Он долго говорил, очень долго, и по мере того, как говорил, все больше волновался. Он говорил о том, как вера перевернула весь его взгляд на жизнь, на мир, на все. Он рассказал, как в Соловецком монастыре были заключены прежде разные сектанты, раскольники. Многие из них просидели по 30, 40, 60 лет, и не только просидели, но о многих из них под конец жизни было написано: «Не раскаялся!» «Вот какая вера-то бывает!» – заключил Сережа.

Помню, что наш разговор Сережу утомил и взволновал ужасно. Бледный, он замолчал, подошел к столу и сел. Я почувствовала, что надо уходить. Мне не хотелось, но я сделала над собой усилие и встала с кровати, на которой сидела. Сережа вышел со свечой в сени проводить меня.

В том же письме Сергей Николаевич писал: «Скажите русскому интеллигенту, что вы верите в Бога, достоверность и истину поэзии и искусства считаете выше, чем истину научную, – он вам сейчас же заявит с решимостью школьника, что „Господь есть род кислорода, вся же суть в безначалье народа“, что у Пушкина хороший стиль, но мыслей у него нет, а у Максима Горького мысли, что Фейербах и Дарвин доказали, что Бога нет и Христос не воскрес, и проч., и проч. Теперь я понимаю, что русским интеллигентам стереотипного издания нужно забыть Достоевского, Толстого, Мережковского, чтобы на вольном воздухе ругать декадентов, ставить дилеммы (глуп я или Мережковский?

), таращить глаза на людей, осмеливающихся заявлять, что не только Бог есть, но и Христос воскрес, и мы бессмертны.

Какой-то мерзкий черт водит их за нос!

Я не говорю, что всем надо сразу, вот теперь, поверить и уверовать. Пусть не верят! Если не могут быть Петром и Иоанном, пусть будут Фомой, но Фомой – не Смердяковым, который, прочтя сказки Гоголя, с неудовольствием заметил: „Про неправду все написано!“

».

Наша квартира с башней находилась в двух шагах от «Бережков» – набережной Москвы-реки с крутым высоким берегом, откуда открывался далекий вид на Москву-реку и Замоскворечье. Мы любили ходить туда гулять, подолгу сидели на верхушке горы, любуясь расстилающимся видом. Иногда и Сергей Николаевич ходил с нами. Он любил моих братьев. <…> В письме от 11.03.1909 года Сергей Николаевич пишет: «Какой вчера хороший был вечер!.. <…> Вот вчера я бы не мог спорить о Боге, о всем трудном, тяжелом, большом, что разъединяет людей, кидает их в умственный поединок, драку. Был Бог, невидимый, тихий, не требовавший речей и споров, но тишины и мира.

Мы все, как Глебка, слушающий Брюсова: „Я не понимаю, но мне нравится!“ – и в таком непонимании, может быть, самое большое возможное понимание: тут подлинная „уверенность в невидимом как бы в видимом“, “вещей обличение невидимых“!

Прежде я боялся тайны, неведомого, ночи, теперь я люблю их – они родные человеку, может быть, больше родные, чем день и дневная ясность. В ночи совершилось и совершается таинство бытия и жизни, мировое творчество. Душа – таинница, дочь тайны, но не сокрушающей человека, а возвышающей и укрепляющей: ночь и день – одно, явь и тайна – одно, и оба лица мира и Бога надо любить: лик дня светлый и темное лицо ночи. И я не знаю, что больше из них люблю…

Я в последнее время очень полюбил Гоголя и чувствую какую-то близость к нему. Думаю 20-го пойти на его могилу и сказать несколько слов о том, что Г. (Гоголь. – Т. Б.) – первый русский мыслитель-искатель…

Надо запоминать в сердце, памятью сердца, каждое светлое мгновенье, чтобы потом этим запасом жить, когда придут черные дни и часы». <…>

Как поразительно умел Сергей Николаевич иногда видеть человека. Говорю «иногда», потому что Сергею Николаевичу с его темпераментным отношением к людям часто свойственно было и ошибаться в них в ту или другую сторону. Нередко он переоценивал качества людей, а бывало, и вкладывал в них такие качества, которых в них вовсе не было. <…>

Этой весной мы все увлекались танцами Дункан. Сергей Николаевич, кажется, не пропускал ни одного представления. Один раз мы были с ним вместе на Дункан. Во время антракта в фойе встретили Бориса Леонидовича Пастернака, который был хорошо знаком и дружен с Сергеем Николаевичем. Со свойственной ему непосредственностью и темпераментностью, он так и набросился на Сережу.

– Мы все преступники! И я преступник! – кричал он, размахивая руками и точно забывая, где он. – Как они могут жить, как могут двигаться, оставаться такими же! – указывал он на публику. – Ну, как вы ходите?! – почти с болью воскликнул он, взглянув на Сережу.

– Он удивительно верно понял, – говорил мне после Сережа, – не слова оскорбляют, сами жесты, движения оскорбляют.

Числа 20 апреля 1909 года Сергей Николаевич уехал с Чернышевыми, детям которых он преподавал, на лето на дачу. 20-го же числа он писал мне: «Я даже рад теперь, что уезжаю и долго буду один. Не потому, чтоб теперь я хотел быть один, но потому, что нужно мне быть одному, что-то отмирает во мне, чему нужно было отмереть, и что-то зреет и зарождается, чему нужно было родиться. Пусть же совершится все это в тишине, пусть отстоится на душе и исчезнет вся муть, нанесенная годами!..» <…>

27 апреля, от Чернышевых, Сергей Николаевич писал мне: «Читал я здесь умную и превосходную книгу – „Письма А. И. Эртеля“. Это не литература и поэзия, а подлинные переживания, сырые, как были, так и есть… И вот что он пишет…»

Далее Сергей Николаевич приводит выписку из письма Эртеля, в котором автор рассказывает, как оборвалась у него «дружба» со многими людьми, возникшая на почве общих литературных, политических и других интересов отвлеченного свойства, оборвалась потому, что изменились его интересы и симпатии, и близкие отношения остались с тремя или четырьмя, т. е. «с теми людьми, которые любили и любят меня и интересуются мною не потому, что я писатель, или общественный деятель, или человек таких-то политических убеждений, а просто потому, что любится, что есть между (нами) какое-то созвучие, что называется личными симпатиями»

.

И Сергей Николаевич добавляет: «Я хотел бы только так относиться к Вам, Воле, Косте (Толстову. – Т. Б.), Ив. Ив. (Ивану Ивановичу Кулакову. – Т. Б.) и еще одному-двум людям. И хочу, чтобы Вы – разумеется, если можете и в силах, – так же относились ко мне».

9 мая, по приглашению Сережи, я с Волей ездила к нему в Пирогово

в гости (к Чернышевым). Мы гуляли в лесу. Был прекрасный весенний день. И как-то странно и больно мне было видеть среди природы, ликующе пробуждающейся для жизни и радости, их медленно движущиеся фигуры: Волю в неуклюжей длинной студенческой шинели и Сережу в драповом пальто, сгорбленного, слабого – и слушать их разговор о соблазнительности монашеской жизни, о темной келье с образами и лампадками, о тихой, размеренной, медлительной жизни, о бесконечном познании – так не гармонировало это с окружающей природой.

Дома Сережа рассказывал нам о письмах Эртеля, о чем писал мне раньше, и, между прочим, заметил: «Нет ничего интересней, как частные письма! В них больше всего человек сказывается, со всеми изгибами… Я когда-нибудь соберу у знакомых свои письма…» <…>

Этим летом Сергей Николаевич совершал путешествие по Волге, Каме и на Урал; путешествовал он, по-видимому, с Чернышевыми. <…>

В первых числах июля Сережа вернулся с Урала и 8-го был у нас. Мы ходили в Новодевичий монастырь: Сережа, брат Виктор и я; побывали на могилах Чехова и Соловьева. Когда вернулись, пошли все на башню. Завязался разговор о творчестве жизни. Я сказала, что совершенно не понимаю, как можно проводить всю жизнь с книгами, в четырех стенах, вдали от жизни, как это делает Воля. Сережа стал отстаивать такую жизнь. Разговор перешел к художественному творчеству. Сергей Николаевич высказал мысль, что, может быть, все истинные художники должны уходить от этой повседневной борьбы, которую мы называем «жизнью». Брат, который очень интересовался эту зиму литературой, сейчас же спросил у него, кто, по его мнению, более прав: Брюсов, сказавший «творите свою жизнь», или Блок – «творите свои строчки»? Сережа ответил словами Брюсова же:

Быть может, все в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов…

И сказал, что вполне понять это может только поэт. Те, которые задавались в жизни иными требованиями, нравственными или религиозными, кончали тем, что уходили от искусства, как Гоголь, Толстой. Может быть, исчезнут религиозные сомнения, идеи, борьба Соловьева, Мережковского, Достоевского, но не исчезнет, вечно жить будет Гомер, Шекспир, Пушкин.