По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

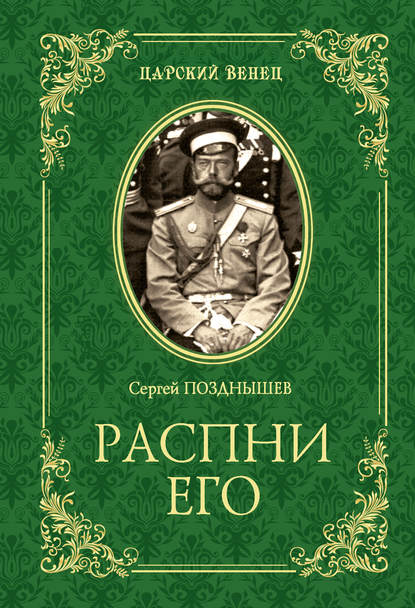

Распни Его

Серия

Год написания книги

1952

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Не каркайте, Анатолий Александрович, и не судите, да не судимы будете. Те, кто не согласны с некоторыми порядками, конечно, не менее нас с вами патриоты, – заметил опять с улыбкой Граббе. – Всякое следствие имеет свои причины и резоны. Может быть, потому и осуждают, что болеют душой. Надо стать на их точку зрения и тогда станут понятными их чувства. Общество было шокировано приближением Распутина к трону. Оно восприняло это как национальный позор. Общество восстает против участия Государыни в делах управления империей, считая это ненормальным. Родзянко на последнем докладе не постеснялся заявить об этом Государю. Он ему сказал о недопустимости, чтобы министры делали государственные доклады кому-либо иному, кроме него, Государя. Это не по-русски. Недопустимо, чтобы на судьбы империи влияли какие-то темные, таинственные и безответственные личности. По словам Родзянко, Государь был сильно взволнован докладом; он схватился руками за голову и воскликнул: «Неужели я двадцать два года старался, чтобы все было лучше, и двадцать два года ошибался?» На это Родзянко заметил: «Ошибались, Ваше Величество!»

– Ох уж этот Родзянко, – вздохнул Федоров. – Он ведет странную политику. Его имя определенно связывают с революционным движением. Ему внушили, что взоры общества обращены к нему, что только он, по своему положению председателя Думы, может вывести заблудившуюся, усталую Россию на светлую стезю победы и спасения. На его честолюбии играют. Он не очень умный человек. Фимиам лести вскружил ему голову. Роль национального вождя в трудную историческую годину ему очень нравится. Он мыслит неглубоко и упрощенно: надо устранить Царицу и учредить ответственное перед Государственной думой правительство; после этого тотчас же настанет тишь, гладь и божья благодать.

– Одним словом, не мешайте мне, хочу быть спасителем; хочу быть Мининым и Пожарским сразу…

На круглом лице Нилова просияла довольная, блаженная улыбочка. Продолжая говорить, он спросил:

– Да он не Рюрикович ли, чего доброго? Может быть, ему нравятся бармы Мономаха? Чем не царь всея Руси! И имя подходящее: Михаил Владимирович… и голос отменный: бас отличный… Только вот, господа, мое мнение. Не дай нам бог дожить до революции. Это будет совсем не то, о чем мечтают наши общественники. Мы все будем висеть на фонарях: правые и виноватые; и зубры беловежские и бараны, которые идут ныне впереди двуногого стада, и в упоении говорят речи, и с гордостью почитают себя вождями общественного движения…

Добродушное лицо Нилова перестало улыбаться; оно приобрело новые, суровые черты, как будто это был другой человек; карие глаза уже не смеялись, смотрели строго и холодно:

– По поводу сказанного милейшим графом я замечу: Государыня Императрица Александра Феодоровна есть одна из выдающихся женщин. Ее ум, выдержку, характер, волю признают за ней даже враги. Потому так и ожесточены против нее. Не вижу ничего зазорного и дурного в том, если какой-нибудь министр спросит у нее совета о делах государственных… Говорят и сплетничают много; замочки бы следовало повесить на сахарные уста. Много людей заблуждающихся, безвольных, растерявшихся, а еще больше лукавых рабов, неверных «верноподданных»… А в общем, скажите, Анатолий Александрович, мы сейчас сплетничали или нет?

Мордвинов не ответил; может быть, не нашелся сразу, что сказать. Граббе, кажется, был недоволен, что ввязался в разговор. Долгоруков не проронил ни слова, хотя внимательно слушал. Федоров ответил за всех:

– Константин Дмитриевич, в качестве резюме я вам вот что скажу. Анатолий Александрович, несомненно, прав. Время действительно тревожное и подлое. На это закрывать глаза нельзя. Тревожное потому, что в умы вошла навязчивая, нелепая мысль о неизбежности каких-то событий. Это вроде заразы. А подлое потому, что оно действительно подлое, нездоровое, аморальное. Люди нравственно опустились, размельчали, сбросили с себя моральные шоры. Говорю главным образом о столице. Как в провинции – не знаю. Царит у нас вакханалия, содомский грех, погоня за развратом, за чувственными, животными наслаждениями и за деньгами. В судах – громкие процессы. Печать изощряется в поношении и в поругании режима. Не слышно почти голосов благородных, возвышенных, национально достойных. Государственная дума – это здание, где митингуют различные господа и говорят зажигательные речи; Милюков сказал, что Дума – это «как бы аккумулятор общественного недовольства и рупор общественных настроений»…

– Господа, прибыл Государь, – громко сказал стоявший все время у окна Нарышкин.

Синий императорский «роллс-ройс» остановился у царского павильона. Свита быстро выстроилась для встречи…

* * *

Государь вошел под руку с Императрицей. На нем была походная шинель светло-серого солдатского сукна с красными петлицами и с георгиевской розеткой по борту. На голове мягкая офицерская фуражка с кокардой. Сильно постаревшее, исхудалое лицо было в частых глубоких морщинах. Оно было землистого, серого цвета, с большими темными кругами под глазами, с синевато-пепельными, сухими губами. Лучистые синие глаза смотрели спокойно, но что-то неуловимое, затаенное, грустное было и в глазах, и в осунувшейся, постаревшей фигуре.

Не менее сильно изменилась также и Царица. Время, болезни и горе рукой беспощадной превратили когда-то молодую, свежую, стройную красавицу в отяжелевшую, полную женщину, на лице которой застыла маска печали, страданий и скорби. Уже давно она болела сердцем, отеком ног; нервы ее были издерганы до последней степени, но она крепилась и боролась. Государыня оставила дома больных детей, чтобы проводить супруга. Она лучше, чем кто-либо, понимала его душевное состояние. Она безошибочно научилась угадывать малейшее движение его чувств. Она знала, что его благородное, чистое, жертвенное сердце изранено, что самые заветные желания не осуществились, что светлые надежды разбиты, что он жестоко страдает, чувствуя кругом враждебную атмосферу. Она знала, что за счастье русского народа он боролся одиноко, скрывая от всех непосильный гнет креста. Всей силой души, ума и сердца она стремилась, как разумела, как могла, облегчить крестную ношу Государя. Она билась сама в тенетах клеветы, вражды и ненависти, не замечая, что ее борьба вызывает удесятеренную злобу и противодействие врагов. «Она губит Россию», «она ведет монархию к самоубийству», – кричали они. Царица стремилась поддержать нравственные силы мужа; она не могла молчать, не могла оставаться безучастной и спокойной, когда он страдал. Она помогала ему выправить руль корабля, идущего в бурю против тяжелых, мутных волн.

Прощаясь с ним в роковые часы, она говорила ему последние слова, как напутствие. Она убеждала его быть твердым; она уверяла его, что все переменится внутри, когда Россия одержит победу:

«– Замолкнут тогда все эти гадкие, мерзкие Родзянки, Гучковы и Милюковы. Россия пойдет гигантскими шагами к светлому будущему. Надо только напрячь все усилия для победы… Они ненавидят меня, потому что я стою за твое дело, за Беби, за Россию… Я более русская, чем они, попрекающие меня немкой. Я борюсь за разумный порядок, за труд, за полезную для государства инициативу; я восстаю против праздности, лени, роскоши, разврата и прожигание жизни. Они не отнимут у меня права быть русской. Мои дети воспитаны русскими, моя душа слилась с Россией неразрывно»…

Государыня не знала компромиссов ни со своей совестью, ни со своими убеждениями. Прямолинейно, настойчиво отстаивала она то, что, по ее мнению, было хорошо, полезно и нужно. Она принадлежала к разряду людей негнущихся, не умеющих лукавить, льстить, разводить дипломатию. Она жила обособленной, замкнутой жизнью; это отчуждало от нее приближенных и увеличивало количество недовольных. Она не умела и не хотела уметь нравиться. Государственные дела она понимала не хуже любого министра. Ее беспокоили война, снабжение, транспорт и продовольственные затруднения в столице. Она говорила мужу:

– Все делается не так, как нужно, – отстает, опаздывает. Ничто не делается быстро, умело и решительно. Почему Германия, окруженная со всех сторон врагами, стиснутая блокадой, до сих пор справляется с трудностями войны? Только потому, что там есть порядок, нравственная дисциплина, сознание долга, обязанностей и чувство ответственности. Там весь народ, от первого до последнего, стремится к единой цели – победе. Там не митингуют, там борются, там жизнь и смерть каждого поставлены на карту. А у нас – все пустые слова и ради пустых слов, мы в богатейшей стране кричим о голоде…

Государыня волновалась; лицо ее горело красными пятнами, в глазах были мольба, любовь и страдание. Она спешила все высказать, что наболело на душе, что она, вероятно, говорила уже много раз и к чему возвращалась постоянно:

– У нас все газеты захвачены евреями. Даже «Новое время» подкуплено Гучковым и Рубинштейном. Сзади, за занавесом, скрывается таинственный дирижер, управляющий силами революции. Под его палочку пляшет Государственная дума и ведется отвратительная подлая пропаганда против тебя, меня и правительства. Надо бороться с ними тем же оружием. Надо иметь свои газеты, которые бы обезвреживали зловредные влияния. Надо показать им силу, хлопнуть кулаком по столу, надо лишить людей, сеющих смуту, возможности продолжать злое, преступное, антигосударственное дело. К сожалению, у наших министров нет ни умения, ни дерзания, ни мужества.

Надо окружить тебя такими людьми, которые были бы бескорыстно верны тебе, которые бы честно и нелицемерно служили тебе и России, которые бы знали, что надо делать для пользы государства. Если люди на войне проливают свою кровь за Отечество и гибнут тысячами, то они вправе желать, требовать, чтобы люди в тылу помогали им в борьбе с внешним врагом. Там, на боевых полях, не митингуют, там герои, а здесь гниль и тля.

Одному Богу известно, сколько я перестрадала, когда заболевал Беби, когда все профессора и доктора были не в состоянии помочь ребенку. Только один Григорий действительным образом облегчал его болезнь. Они убили нашего друга. Они отняли у меня, матери, последний луч надежды. Они безжалостные, бессердечные люди. Всякий, кто возводил хулы на Григория и поносил его, – шел против тебя и России. Я часто говорю тебе об этом, но, Господи, как тяжко жить, как страшно на душе. Меня пугает его предсказание. Неужели впереди бездна… Просыпаясь, я вижу этот кошмар наяву. Я цепенею вся…

Прощаясь, она целовала его глаза, его руки, как мать, как жена, как друг. Она торопилась влить в его душу пламенную веру, в его сердце – спокойствие и силу. Но еще больше волновала его. Она почти шептала последние слова:

– До свиданья, мой драгоценный, мой ненаглядный, любимый мой, солнышко мое, муженек мой, мой собственный. Верь мне, я навсегда, до смерти, твоя жена и друг. О, как страстно я хотела бы видеть твое дорогое лицо не омраченным заботами, не уставшим от трудов и тревог, не обеспокоенным, но сияющим солнечной улыбкой твоих чудных глаз, как тогда, когда начиналась наша любовь.

Бог возложил на тебя тяжелое бремя, но Он подаст тебе мудрость и силу и вознаградит за кротость и терпение. Наступит, наконец, хорошее время, когда ты и наша страна будет вознаграждена за все сердечные муки, за всю пролитую кровь. Все, кто были взяты из жизни, горят, как свечи перед Престолом Всевышнего. И там, где бьются за правое дело, там будет окончательная победа…

Прощай, мой дорогой. Ты для меня все самое ценное и святое в жизни. Я так хотела бы быть тебе полезной, облегчить твою ношу, утешить тебя, когда ты страдаешь, отдать тебе все мои силы, всю мою любовь и всю мою кровь до последней капли. Но мы все врозь и врозь… Я одна, чужая всем, и ты там один…

Усилием нечеловеческой воли Царица удержала себя, чтобы не расплакаться. Перекрестила его, снова поцеловала в глаза, в губы и, придерживаясь руками за стены, медленно вышла из вагона. Это была трепещущая белая чайка, смертельно раненная, бьющаяся о полую, мутную воду подбитыми крыльями, стараясь преодолеть слабость, боль и последнее томление…

* * *

Веселые годы, счастливые дни —

Как вешние воды промчались они…

Поезд тронулся. Государь остался один. Через окно он увидел прощальную улыбку жены, а потом на глазах ее навернулись крупные слезы, заполнили орбиты. Царица что-то хотела сказать, но затряслись губы, и так она осталась стоять недвижная, одинокая.

Рано спустились зимние сумерки. Надвинулась темная звездная ночь. Долго, не замечая времени, ходил по кабинету взволнованный Император. Временами останавливался, отодвигал шелковую штору, смотрел на небо, мерцающее светом звезд, на тускло-лиловые, белые, унылые пространства, на запорошенные снегом леса, темные балки, черные одинокие строения и глухие, без огней, села. И все думал и думал о страшном положении, которое отняло у него покой, отравило ядом душу и сердце и из которого он тщетно искал выход. Неустанно в голове проносились мысли, возвращались назад, кружились, как черные птицы кружатся на закате дня в жестокую зимнюю пору. Утомленный Государь опустился в кресло, склонил голову на руку, и прошла перед ним трагическая история его царствования.

Вот в солнечном, золотисто-голубом тумане встала перед ним Ливадия: старый дворец, заросший плющом, роскошные осенние цветы, пальмы, кипарисы, сосны, синее небо и безбрежный простор моря, который так часто зачаровывал его взоры, волновал и завораживал душу.

В верхнем этаже, в спальне, умирал отец. Это была тяжелая, мучительная пора. Первый большой удар, который поразил его. Смерть отца в возрасте сорока восьми лет была нежданной. Царствование пришло внезапно. Слишком рано. Он не был к нему подготовлен: не было опыта для управления огромной империей, не было житейской практики, навыка, деловой твердости в обращении с людьми, умения ставить важные государственные вопросы в имперском масштабе. Надо было много и многому учиться, а это не могло прийти сразу.

Он был молод, едва только вышел из юношеского возраста, а приходилось говорить с людьми, убеленными сединами, с членами Государственного совета, с высшими государственными сановниками, наконец, с дядями, перед которыми он робел или смущался. Надо было выслушивать доклады, ставить резолюции, давать указания и принимать ответственные решения. Это его смущало, как смущало бы каждого честного и порядочного человека. Он внутренне сжимался, боялся показаться смешным, незнающим и непонимающим, глубже уходил в себя, поначалу должен был подчиняться влияниям дядей, старых советников отца, и часто действовать по чужой указке.

Все это не способствовало развитию в характере тех властных, твердых черт, какие были у отца. Душевно мягкий от природы, он не мог победить свою неуверенность, застенчивость и свою деликатность в отношении к людям. Эти свойства характера были для него источником длительных нравственных страданий.

Он не любил громких, пышных, торжественных фраз, публичных выступлений, помпезной обстановки, а жизнь поставила его перед необходимостью быть постоянно на виду, говорить речи, принимать делегации, участвовать в торжественных шествиях, подчиняться слепо установленному этикету.

В нем постоянно жило два человека. Один, который переживал огромное нравственное напряжение перед всякими публичными выступлениями, когда мозг его как бы цепенел, мысли разлетались и им овладевало непобедимое, подавляющее чувство застенчивости. И другой человек, который в домашней, частной обстановке личным обаянием, живостью ума, красотою и образностью речи очаровывал и обвораживал своих собеседников.

Враги и сплетники считали его «недалеким, безвольным, слабохарактерным, тряпичным и жалким»… Они не знали его, не понимали его и не стремились узнать и понять. Злорадствуя, насмехаясь и зубоскаля, они не видели или не хотели видеть его напряженной, неустанной, неизменной устремленности ко благу и счастью русского народа, к величию и процветанию России.

Да, он был мягкий, добрый, застенчивый и скромный Царь. Он не был грубым, кровожадным деспотом («Кровавый Николай»), каким его обычно выставляли революционеры. Он не был способен выводить крамолу верхов, как Иоанн Грозный, и не умел заставить богатых, знатных бездельников работать, как это делал Петр со своей дубинкой. Он был мельче их по натуре. Никто никогда не видел его в состоянии бешенства, запальчивости, гнева, как это часто бывало с Иваном Васильевичем и с Петром Алексеевичем. Его самообладание граничило иногда с наружным безразличием. Особая щепетильность говорила ему: «Помазанник Божий не может показывать своих чувств, как обыкновенный человек». Болезненная деликатность лишала его мужества высказывать свое неудовольствие прямо в глаза. Он расставался с не удовлетворившими его министрами очень ласково, не говоря им об этом. Часто после обворожительного приема злополучный сановник, возвратясь домой, находил рескрипт об отставке, написанный в самых теплых тонах. Это своеобразное поведение Царя давало повод огорченным министрам говорить о царском двуличии. И это все он знал.

У него часто бывали колебания, сомнения, противоречие и даже непоследовательность. Все это происходило из желания сделать как можно лучше, разумнее, правильнее. Империя была огромна, ее населяли разнообразные народы со своим особым историческим своеобразием, с разной степенью культурности, с разным бытом, религией, родом занятий. Огромны были интересы государства, и не всякий проворный умник мог бы с категорической определенностью сказать, что надо делать и как делать, что полезно для блага государства и что вредно. Производить опыты на живом теле народа Царь не мог.

У него бывали ошибки и промахи. Иногда поддавался влияниям окружающих лиц, принимал решения, которые потом не оправдывались жизнью. Он это сознавал, огорчался и еще строже относился к своим решениям. По существу, это были мелочи, не стоящие внимания, хотя досадные и неприятные. Главное заключалось в его стремлении ко благу Отечества. Если Петр Великий был подобен бурному, кипящему потоку, который стремительно несся к намеченной цели, ломая, срывая и уничтожая все на своем пути, то он, Император Николай II, мог сравнить себя с тихой, покойной рекой, которая так же неустанно катила вперед свои воды, смывала постепенно и медленно, без рывков, старое во имя нового.

За свое царствование Государь достиг огромных результатов. Эти результаты могли бы быть еще большими, если бы жизнь складывалась так, как он хотел, если бы враги престола и режима не срывали его начинаний, не замедляли хода реформ и не ввергали Отечество в смуты и войны.

Расхождение с обществом началось чуть ли не с первых дней его царствования, когда он пришел с душой, открытой для добра. Он боготворил отца, который для него являлся образцом христианского монарха. Он думал, что вся Россия преклонится перед памятью умершего Царя-Миротворца, что она вся признает благодетельную ценность той мирной, спокойной жизни, которую он дал, достойно охраняя интересы и честь России. И в этом сыновнем убеждении он объявил свой первый манифест к народу.

Горя нашего не выразить словами, но его поймет каждое русское сердце, и мы верим, что не будет места в обширном государстве нашем, где бы не пролились горячие слезы по Государю, безвременно отошедшему в вечность и оставившему родную землю, которую он любил всею силою своей русской души и на благоденствие которой он полагал все помыслы, не щадя ни здоровья своего, ни жизни…

Увы, недолго он находился в приятном убеждении насчет «горячих слез». Тотчас же за похоронами начали поступать сведения о желании некоторой части дворянства и земских людей внести изменения в систему государственного управления и ограничить его самодержавную власть, которую отец завещал охранять неприкосновенной. Это поспешное изъявление затаенных чаяний русского дворянства у раскрытой еще могилы оскорбило его как сына и огорчило как человека. С горьким чувством он услышал, что Император Александр III закупорил политическую жизнь в России и что это было большой ошибкой.

По совету старого мудрого Победоносцева, которого ненавидело радикальное общество, он решил дать отпор вековым домогательствам дворянства и стремлениям земских людей расширить базу своей деятельности и разделить с ним его права и прерогативы.

«Пусть все знают, – сказал он собравшимся делегациям дворян, земских и городских деятелей, – что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный родитель»…

Государь отлично вспомнил свой первый промах. Он случайно оговорился, сказал не то слово, которое следовало, и не сумел поправиться. Это может случиться со всяким, но слово сорвалось и пошло гулять по России. Его обсуждали вкривь и вкось. Старое родовое дворянство было задето за живое, было оскорблено. Более спокойные считали, что Государь неудачно выбрал время для политических изъявлений. Так или иначе, но «бессмысленные мечтания» стали жупелом в борьбе с Государем. Этих слов ему не простили и их не забыли за все эти двадцать два года.

А затем замелькали, как спицы в колесах, одна за одной неудачи, несчастья, удары судьбы. Что-то роковое и обреченное было в этих Ходынках, войнах, смутах, убийствах, в этой неустанной борьбе политических врагов, сеявших крамолу, подтачивавших трон и стремившихся низвергнуть Россию в пропасть.

В 1905 году, когда Россия вела тяжелую войну с Японией, на далекой восточной окраине, в стране вспыхнула революция.

– Ох уж этот Родзянко, – вздохнул Федоров. – Он ведет странную политику. Его имя определенно связывают с революционным движением. Ему внушили, что взоры общества обращены к нему, что только он, по своему положению председателя Думы, может вывести заблудившуюся, усталую Россию на светлую стезю победы и спасения. На его честолюбии играют. Он не очень умный человек. Фимиам лести вскружил ему голову. Роль национального вождя в трудную историческую годину ему очень нравится. Он мыслит неглубоко и упрощенно: надо устранить Царицу и учредить ответственное перед Государственной думой правительство; после этого тотчас же настанет тишь, гладь и божья благодать.

– Одним словом, не мешайте мне, хочу быть спасителем; хочу быть Мининым и Пожарским сразу…

На круглом лице Нилова просияла довольная, блаженная улыбочка. Продолжая говорить, он спросил:

– Да он не Рюрикович ли, чего доброго? Может быть, ему нравятся бармы Мономаха? Чем не царь всея Руси! И имя подходящее: Михаил Владимирович… и голос отменный: бас отличный… Только вот, господа, мое мнение. Не дай нам бог дожить до революции. Это будет совсем не то, о чем мечтают наши общественники. Мы все будем висеть на фонарях: правые и виноватые; и зубры беловежские и бараны, которые идут ныне впереди двуногого стада, и в упоении говорят речи, и с гордостью почитают себя вождями общественного движения…

Добродушное лицо Нилова перестало улыбаться; оно приобрело новые, суровые черты, как будто это был другой человек; карие глаза уже не смеялись, смотрели строго и холодно:

– По поводу сказанного милейшим графом я замечу: Государыня Императрица Александра Феодоровна есть одна из выдающихся женщин. Ее ум, выдержку, характер, волю признают за ней даже враги. Потому так и ожесточены против нее. Не вижу ничего зазорного и дурного в том, если какой-нибудь министр спросит у нее совета о делах государственных… Говорят и сплетничают много; замочки бы следовало повесить на сахарные уста. Много людей заблуждающихся, безвольных, растерявшихся, а еще больше лукавых рабов, неверных «верноподданных»… А в общем, скажите, Анатолий Александрович, мы сейчас сплетничали или нет?

Мордвинов не ответил; может быть, не нашелся сразу, что сказать. Граббе, кажется, был недоволен, что ввязался в разговор. Долгоруков не проронил ни слова, хотя внимательно слушал. Федоров ответил за всех:

– Константин Дмитриевич, в качестве резюме я вам вот что скажу. Анатолий Александрович, несомненно, прав. Время действительно тревожное и подлое. На это закрывать глаза нельзя. Тревожное потому, что в умы вошла навязчивая, нелепая мысль о неизбежности каких-то событий. Это вроде заразы. А подлое потому, что оно действительно подлое, нездоровое, аморальное. Люди нравственно опустились, размельчали, сбросили с себя моральные шоры. Говорю главным образом о столице. Как в провинции – не знаю. Царит у нас вакханалия, содомский грех, погоня за развратом, за чувственными, животными наслаждениями и за деньгами. В судах – громкие процессы. Печать изощряется в поношении и в поругании режима. Не слышно почти голосов благородных, возвышенных, национально достойных. Государственная дума – это здание, где митингуют различные господа и говорят зажигательные речи; Милюков сказал, что Дума – это «как бы аккумулятор общественного недовольства и рупор общественных настроений»…

– Господа, прибыл Государь, – громко сказал стоявший все время у окна Нарышкин.

Синий императорский «роллс-ройс» остановился у царского павильона. Свита быстро выстроилась для встречи…

* * *

Государь вошел под руку с Императрицей. На нем была походная шинель светло-серого солдатского сукна с красными петлицами и с георгиевской розеткой по борту. На голове мягкая офицерская фуражка с кокардой. Сильно постаревшее, исхудалое лицо было в частых глубоких морщинах. Оно было землистого, серого цвета, с большими темными кругами под глазами, с синевато-пепельными, сухими губами. Лучистые синие глаза смотрели спокойно, но что-то неуловимое, затаенное, грустное было и в глазах, и в осунувшейся, постаревшей фигуре.

Не менее сильно изменилась также и Царица. Время, болезни и горе рукой беспощадной превратили когда-то молодую, свежую, стройную красавицу в отяжелевшую, полную женщину, на лице которой застыла маска печали, страданий и скорби. Уже давно она болела сердцем, отеком ног; нервы ее были издерганы до последней степени, но она крепилась и боролась. Государыня оставила дома больных детей, чтобы проводить супруга. Она лучше, чем кто-либо, понимала его душевное состояние. Она безошибочно научилась угадывать малейшее движение его чувств. Она знала, что его благородное, чистое, жертвенное сердце изранено, что самые заветные желания не осуществились, что светлые надежды разбиты, что он жестоко страдает, чувствуя кругом враждебную атмосферу. Она знала, что за счастье русского народа он боролся одиноко, скрывая от всех непосильный гнет креста. Всей силой души, ума и сердца она стремилась, как разумела, как могла, облегчить крестную ношу Государя. Она билась сама в тенетах клеветы, вражды и ненависти, не замечая, что ее борьба вызывает удесятеренную злобу и противодействие врагов. «Она губит Россию», «она ведет монархию к самоубийству», – кричали они. Царица стремилась поддержать нравственные силы мужа; она не могла молчать, не могла оставаться безучастной и спокойной, когда он страдал. Она помогала ему выправить руль корабля, идущего в бурю против тяжелых, мутных волн.

Прощаясь с ним в роковые часы, она говорила ему последние слова, как напутствие. Она убеждала его быть твердым; она уверяла его, что все переменится внутри, когда Россия одержит победу:

«– Замолкнут тогда все эти гадкие, мерзкие Родзянки, Гучковы и Милюковы. Россия пойдет гигантскими шагами к светлому будущему. Надо только напрячь все усилия для победы… Они ненавидят меня, потому что я стою за твое дело, за Беби, за Россию… Я более русская, чем они, попрекающие меня немкой. Я борюсь за разумный порядок, за труд, за полезную для государства инициативу; я восстаю против праздности, лени, роскоши, разврата и прожигание жизни. Они не отнимут у меня права быть русской. Мои дети воспитаны русскими, моя душа слилась с Россией неразрывно»…

Государыня не знала компромиссов ни со своей совестью, ни со своими убеждениями. Прямолинейно, настойчиво отстаивала она то, что, по ее мнению, было хорошо, полезно и нужно. Она принадлежала к разряду людей негнущихся, не умеющих лукавить, льстить, разводить дипломатию. Она жила обособленной, замкнутой жизнью; это отчуждало от нее приближенных и увеличивало количество недовольных. Она не умела и не хотела уметь нравиться. Государственные дела она понимала не хуже любого министра. Ее беспокоили война, снабжение, транспорт и продовольственные затруднения в столице. Она говорила мужу:

– Все делается не так, как нужно, – отстает, опаздывает. Ничто не делается быстро, умело и решительно. Почему Германия, окруженная со всех сторон врагами, стиснутая блокадой, до сих пор справляется с трудностями войны? Только потому, что там есть порядок, нравственная дисциплина, сознание долга, обязанностей и чувство ответственности. Там весь народ, от первого до последнего, стремится к единой цели – победе. Там не митингуют, там борются, там жизнь и смерть каждого поставлены на карту. А у нас – все пустые слова и ради пустых слов, мы в богатейшей стране кричим о голоде…

Государыня волновалась; лицо ее горело красными пятнами, в глазах были мольба, любовь и страдание. Она спешила все высказать, что наболело на душе, что она, вероятно, говорила уже много раз и к чему возвращалась постоянно:

– У нас все газеты захвачены евреями. Даже «Новое время» подкуплено Гучковым и Рубинштейном. Сзади, за занавесом, скрывается таинственный дирижер, управляющий силами революции. Под его палочку пляшет Государственная дума и ведется отвратительная подлая пропаганда против тебя, меня и правительства. Надо бороться с ними тем же оружием. Надо иметь свои газеты, которые бы обезвреживали зловредные влияния. Надо показать им силу, хлопнуть кулаком по столу, надо лишить людей, сеющих смуту, возможности продолжать злое, преступное, антигосударственное дело. К сожалению, у наших министров нет ни умения, ни дерзания, ни мужества.

Надо окружить тебя такими людьми, которые были бы бескорыстно верны тебе, которые бы честно и нелицемерно служили тебе и России, которые бы знали, что надо делать для пользы государства. Если люди на войне проливают свою кровь за Отечество и гибнут тысячами, то они вправе желать, требовать, чтобы люди в тылу помогали им в борьбе с внешним врагом. Там, на боевых полях, не митингуют, там герои, а здесь гниль и тля.

Одному Богу известно, сколько я перестрадала, когда заболевал Беби, когда все профессора и доктора были не в состоянии помочь ребенку. Только один Григорий действительным образом облегчал его болезнь. Они убили нашего друга. Они отняли у меня, матери, последний луч надежды. Они безжалостные, бессердечные люди. Всякий, кто возводил хулы на Григория и поносил его, – шел против тебя и России. Я часто говорю тебе об этом, но, Господи, как тяжко жить, как страшно на душе. Меня пугает его предсказание. Неужели впереди бездна… Просыпаясь, я вижу этот кошмар наяву. Я цепенею вся…

Прощаясь, она целовала его глаза, его руки, как мать, как жена, как друг. Она торопилась влить в его душу пламенную веру, в его сердце – спокойствие и силу. Но еще больше волновала его. Она почти шептала последние слова:

– До свиданья, мой драгоценный, мой ненаглядный, любимый мой, солнышко мое, муженек мой, мой собственный. Верь мне, я навсегда, до смерти, твоя жена и друг. О, как страстно я хотела бы видеть твое дорогое лицо не омраченным заботами, не уставшим от трудов и тревог, не обеспокоенным, но сияющим солнечной улыбкой твоих чудных глаз, как тогда, когда начиналась наша любовь.

Бог возложил на тебя тяжелое бремя, но Он подаст тебе мудрость и силу и вознаградит за кротость и терпение. Наступит, наконец, хорошее время, когда ты и наша страна будет вознаграждена за все сердечные муки, за всю пролитую кровь. Все, кто были взяты из жизни, горят, как свечи перед Престолом Всевышнего. И там, где бьются за правое дело, там будет окончательная победа…

Прощай, мой дорогой. Ты для меня все самое ценное и святое в жизни. Я так хотела бы быть тебе полезной, облегчить твою ношу, утешить тебя, когда ты страдаешь, отдать тебе все мои силы, всю мою любовь и всю мою кровь до последней капли. Но мы все врозь и врозь… Я одна, чужая всем, и ты там один…

Усилием нечеловеческой воли Царица удержала себя, чтобы не расплакаться. Перекрестила его, снова поцеловала в глаза, в губы и, придерживаясь руками за стены, медленно вышла из вагона. Это была трепещущая белая чайка, смертельно раненная, бьющаяся о полую, мутную воду подбитыми крыльями, стараясь преодолеть слабость, боль и последнее томление…

* * *

Веселые годы, счастливые дни —

Как вешние воды промчались они…

Поезд тронулся. Государь остался один. Через окно он увидел прощальную улыбку жены, а потом на глазах ее навернулись крупные слезы, заполнили орбиты. Царица что-то хотела сказать, но затряслись губы, и так она осталась стоять недвижная, одинокая.

Рано спустились зимние сумерки. Надвинулась темная звездная ночь. Долго, не замечая времени, ходил по кабинету взволнованный Император. Временами останавливался, отодвигал шелковую штору, смотрел на небо, мерцающее светом звезд, на тускло-лиловые, белые, унылые пространства, на запорошенные снегом леса, темные балки, черные одинокие строения и глухие, без огней, села. И все думал и думал о страшном положении, которое отняло у него покой, отравило ядом душу и сердце и из которого он тщетно искал выход. Неустанно в голове проносились мысли, возвращались назад, кружились, как черные птицы кружатся на закате дня в жестокую зимнюю пору. Утомленный Государь опустился в кресло, склонил голову на руку, и прошла перед ним трагическая история его царствования.

Вот в солнечном, золотисто-голубом тумане встала перед ним Ливадия: старый дворец, заросший плющом, роскошные осенние цветы, пальмы, кипарисы, сосны, синее небо и безбрежный простор моря, который так часто зачаровывал его взоры, волновал и завораживал душу.

В верхнем этаже, в спальне, умирал отец. Это была тяжелая, мучительная пора. Первый большой удар, который поразил его. Смерть отца в возрасте сорока восьми лет была нежданной. Царствование пришло внезапно. Слишком рано. Он не был к нему подготовлен: не было опыта для управления огромной империей, не было житейской практики, навыка, деловой твердости в обращении с людьми, умения ставить важные государственные вопросы в имперском масштабе. Надо было много и многому учиться, а это не могло прийти сразу.

Он был молод, едва только вышел из юношеского возраста, а приходилось говорить с людьми, убеленными сединами, с членами Государственного совета, с высшими государственными сановниками, наконец, с дядями, перед которыми он робел или смущался. Надо было выслушивать доклады, ставить резолюции, давать указания и принимать ответственные решения. Это его смущало, как смущало бы каждого честного и порядочного человека. Он внутренне сжимался, боялся показаться смешным, незнающим и непонимающим, глубже уходил в себя, поначалу должен был подчиняться влияниям дядей, старых советников отца, и часто действовать по чужой указке.

Все это не способствовало развитию в характере тех властных, твердых черт, какие были у отца. Душевно мягкий от природы, он не мог победить свою неуверенность, застенчивость и свою деликатность в отношении к людям. Эти свойства характера были для него источником длительных нравственных страданий.

Он не любил громких, пышных, торжественных фраз, публичных выступлений, помпезной обстановки, а жизнь поставила его перед необходимостью быть постоянно на виду, говорить речи, принимать делегации, участвовать в торжественных шествиях, подчиняться слепо установленному этикету.

В нем постоянно жило два человека. Один, который переживал огромное нравственное напряжение перед всякими публичными выступлениями, когда мозг его как бы цепенел, мысли разлетались и им овладевало непобедимое, подавляющее чувство застенчивости. И другой человек, который в домашней, частной обстановке личным обаянием, живостью ума, красотою и образностью речи очаровывал и обвораживал своих собеседников.

Враги и сплетники считали его «недалеким, безвольным, слабохарактерным, тряпичным и жалким»… Они не знали его, не понимали его и не стремились узнать и понять. Злорадствуя, насмехаясь и зубоскаля, они не видели или не хотели видеть его напряженной, неустанной, неизменной устремленности ко благу и счастью русского народа, к величию и процветанию России.

Да, он был мягкий, добрый, застенчивый и скромный Царь. Он не был грубым, кровожадным деспотом («Кровавый Николай»), каким его обычно выставляли революционеры. Он не был способен выводить крамолу верхов, как Иоанн Грозный, и не умел заставить богатых, знатных бездельников работать, как это делал Петр со своей дубинкой. Он был мельче их по натуре. Никто никогда не видел его в состоянии бешенства, запальчивости, гнева, как это часто бывало с Иваном Васильевичем и с Петром Алексеевичем. Его самообладание граничило иногда с наружным безразличием. Особая щепетильность говорила ему: «Помазанник Божий не может показывать своих чувств, как обыкновенный человек». Болезненная деликатность лишала его мужества высказывать свое неудовольствие прямо в глаза. Он расставался с не удовлетворившими его министрами очень ласково, не говоря им об этом. Часто после обворожительного приема злополучный сановник, возвратясь домой, находил рескрипт об отставке, написанный в самых теплых тонах. Это своеобразное поведение Царя давало повод огорченным министрам говорить о царском двуличии. И это все он знал.

У него часто бывали колебания, сомнения, противоречие и даже непоследовательность. Все это происходило из желания сделать как можно лучше, разумнее, правильнее. Империя была огромна, ее населяли разнообразные народы со своим особым историческим своеобразием, с разной степенью культурности, с разным бытом, религией, родом занятий. Огромны были интересы государства, и не всякий проворный умник мог бы с категорической определенностью сказать, что надо делать и как делать, что полезно для блага государства и что вредно. Производить опыты на живом теле народа Царь не мог.

У него бывали ошибки и промахи. Иногда поддавался влияниям окружающих лиц, принимал решения, которые потом не оправдывались жизнью. Он это сознавал, огорчался и еще строже относился к своим решениям. По существу, это были мелочи, не стоящие внимания, хотя досадные и неприятные. Главное заключалось в его стремлении ко благу Отечества. Если Петр Великий был подобен бурному, кипящему потоку, который стремительно несся к намеченной цели, ломая, срывая и уничтожая все на своем пути, то он, Император Николай II, мог сравнить себя с тихой, покойной рекой, которая так же неустанно катила вперед свои воды, смывала постепенно и медленно, без рывков, старое во имя нового.

За свое царствование Государь достиг огромных результатов. Эти результаты могли бы быть еще большими, если бы жизнь складывалась так, как он хотел, если бы враги престола и режима не срывали его начинаний, не замедляли хода реформ и не ввергали Отечество в смуты и войны.

Расхождение с обществом началось чуть ли не с первых дней его царствования, когда он пришел с душой, открытой для добра. Он боготворил отца, который для него являлся образцом христианского монарха. Он думал, что вся Россия преклонится перед памятью умершего Царя-Миротворца, что она вся признает благодетельную ценность той мирной, спокойной жизни, которую он дал, достойно охраняя интересы и честь России. И в этом сыновнем убеждении он объявил свой первый манифест к народу.

Горя нашего не выразить словами, но его поймет каждое русское сердце, и мы верим, что не будет места в обширном государстве нашем, где бы не пролились горячие слезы по Государю, безвременно отошедшему в вечность и оставившему родную землю, которую он любил всею силою своей русской души и на благоденствие которой он полагал все помыслы, не щадя ни здоровья своего, ни жизни…

Увы, недолго он находился в приятном убеждении насчет «горячих слез». Тотчас же за похоронами начали поступать сведения о желании некоторой части дворянства и земских людей внести изменения в систему государственного управления и ограничить его самодержавную власть, которую отец завещал охранять неприкосновенной. Это поспешное изъявление затаенных чаяний русского дворянства у раскрытой еще могилы оскорбило его как сына и огорчило как человека. С горьким чувством он услышал, что Император Александр III закупорил политическую жизнь в России и что это было большой ошибкой.

По совету старого мудрого Победоносцева, которого ненавидело радикальное общество, он решил дать отпор вековым домогательствам дворянства и стремлениям земских людей расширить базу своей деятельности и разделить с ним его права и прерогативы.

«Пусть все знают, – сказал он собравшимся делегациям дворян, земских и городских деятелей, – что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный родитель»…

Государь отлично вспомнил свой первый промах. Он случайно оговорился, сказал не то слово, которое следовало, и не сумел поправиться. Это может случиться со всяким, но слово сорвалось и пошло гулять по России. Его обсуждали вкривь и вкось. Старое родовое дворянство было задето за живое, было оскорблено. Более спокойные считали, что Государь неудачно выбрал время для политических изъявлений. Так или иначе, но «бессмысленные мечтания» стали жупелом в борьбе с Государем. Этих слов ему не простили и их не забыли за все эти двадцать два года.

А затем замелькали, как спицы в колесах, одна за одной неудачи, несчастья, удары судьбы. Что-то роковое и обреченное было в этих Ходынках, войнах, смутах, убийствах, в этой неустанной борьбе политических врагов, сеявших крамолу, подтачивавших трон и стремившихся низвергнуть Россию в пропасть.

В 1905 году, когда Россия вела тяжелую войну с Японией, на далекой восточной окраине, в стране вспыхнула революция.