По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

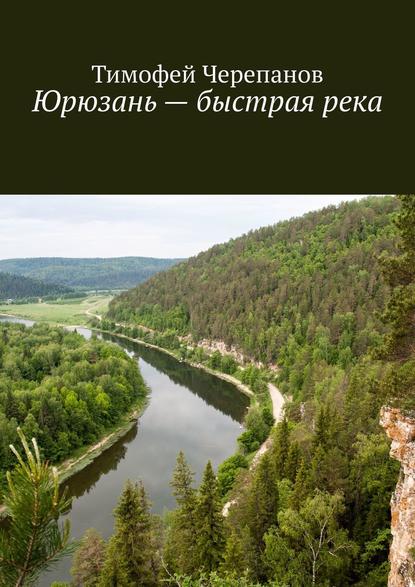

Юрюзань – быстрая река

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Жили все, как я уже сказал, в одной комнате, часть которой занимала непременная русская печь. Посредине стоял ещё камин. Каминами там называют не открытый очаг, а небольшую печку с плитой. Стоял стол, несколько венских стульев, железные кровати с сеткой. Под потолком висела лампочка, которая включалась и выключалась поворотом в патроне. К балке-матице на пружине была подвешена люлька, которую там называли зыбкой. В ней лежала вначале сестра Ольга, потом младший – Андрей. Когда родителей в доме не было, зыбку надо было качать, но как-то раз мы с Мишкой раскачали её так, что пружина оторвалась и сестра шлёпнулась. Раздался рёв, мы попрятались под кроватями. К счастью, на умственных способностях сестры это не отразилось. А однажды сестра, которой было года два, вообще исчезла. Уйти не могла, всё на виду, а её нет. Ужас. И вдруг на плите камина поднимаются кружки и оттуда высовывается голова, вся в саже. Она по-тихому влезла в холодный камин, а назад не смогла.

Ещё из вещей в доме была раковина в углу, зеркало на стене в кустарной фигурной раме, чёрная тарелка-репродуктор, патефон с пластинками и настольная швейная машина Подольского завода. Ну и всякая кухонно-печная утварь: ухваты, деревянная лопата, сечка, кочерга и мясорубка. Однажды Володька крутил ручку этой мясорубки, а я сунул в неё палец. Кусок пальца с ногтем повис на коже. Мама привязала его тряпкой на место и он, как ни удивительно, прирос, хотя и остался шрам и сломанный ноготь. Временами он отстаёт, но в целом держится. К сожалению, это оказалось не единственным моим увечьем.

Сейчас трудно представить себе дом хотя бы без электрического чайника, но в то время никакой электрической бытовой техники не было. Печь или даже камин в любое время топить никто не станет – функцию «экспресс-кухни» выполнял самовар. В нём можно было не только быстро вскипятить воду для чая, но и также быстро сварить десяток яиц, которые мама заворачивала в марлю и опускала в самовар, прижав край марли крышкой. В крышке был ещё клапан для выпуска пара с крошечной ручкой-шариком. В книге М. М. Пришвина «Кащеева цепь» описывается специальный походный самовар с тремя отделениями, в одном из которых также готовилась вода для чая, а в двух других – суп и каша. У нас такого не было, но и обычный самовар позволял в случае неожиданного прихода гостей быстро поставить на стол что-то горячее.

Чуть не забыл: сепаратор, тоже мамина вещь. Чудесный механизм, состоящий из множества деталей. Играть ими было категорически нельзя. За хорошее поведение могли разрешить его собрать, что было посложнее конструктора, а потом медленно раскручивать рукояткой, слушая, как он жужжит вначале медленно, а потом всё более высоким тоном. Сверху была большая чашка, а по бокам два сливных лоточка. В чашку заливалось молоко коровы Марты, тогда из одного лоточки текли сливки, а из другого – обрат, который называли снятым молоком.

Радио что-то говорило, чаще на башкирском, за что его называли малайкой. Всё устройство состояло из сильного кольцевого магнита и катушки внутри. Катушка соединялась с тарелкой – диффузором. Был всего один винтик, который должен был регулировать громкость, но фактически лишь влиял на уровень шума. Крутили мы его постоянно, и то, что репродуктор при этом не сломался, объясняется лишь предельной простотой этого шедевра дизайна. А вот патефон был штукой сложной и поэтому более привлекательной. Он вообще был красив. К нему были нужны иголки, их было мало, поэтому старые мы затачивали на бруске. Затачивали, естественно, до остроты, потому что «душу машины», по выражению Андрея Платонова, не понимали. В результате пластинки царапались и хрипели. Ассортимент был известный: арии из опер в исполнении Лемешева, народные песни в исполнении Руслановой, какие-то хоры, песни о товарище Сталине и его железных наркомах, военные марши и т. п. Что исполняли – неважно, сам аппарат привлекал сильнее. Судьба его оказалась печальнее, чем репродуктора: Мишка от усердия перекрутил ручку и пружина лопнула.

Сейчас, когда патефон можно увидеть разве что в музее, трудно представить себе его действительную ценность в то время. Нельзя без улыбки читать, например, такую цитату из речи Сталина на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана с руководителями партии и правительства, опубликованную в газете «Правда» 4 декабря 1935 года:

Товарищи! Президиум настоящего совещания поручил мне заявить вам о двух вещах:

Во-первых, о том, что у президиума имеется намерение представить к высшей награде – к ордену – всех участников и участниц данного совещания за отличную работу.

Во-вторых, о том, что у правительства имеется решение дать по грузовику каждому колхозу, представленному здесь, и преподнести каждому из участников совещания по патефону с пластинками и часы мужчинам – карманные, а женщинам – ручные.[69 - Цитируется по полному собранию сочинений И. В. Сталина, т. 14. – Москва, Издательство «Писатель». – 1997.]

Улица грунтовая, ничем не замощена и по сей день. Мощёную дорогу построили по верхней улице, с которой сделан снимок на рис. 39, но в те годы её ещё не было и редкие машины ездили прямо под окнами. В аккурат напротив дома была большая лужа, или, как их называют на Урале, лыва, и в слякоть грузовики там нередко застревали. Выталкивание их было событием и иногда сопровождалось разборкой забора. Гораздо чаще проезжали на лошадях, им щебёнка не нужна. Иногда проезжали свадьбы, пропустить их было невозможно, потому что они издалека выдавали себя звоном колокольчиков. Ещё кадр – это проезд цыган, которые в те годы часто ездили по деревням. Завидев цыганскую повозку, надо было отрезать полбуханки хлеба, зимой быстро сунуть ноги в валенки, догнать и отдать им, услышав в ответ «спасибо». Но однажды я пришёл домой с улицы и увидел, что кибитка цыган стоит у ворот. В избе за столом сидела молодая цыганка в последней стадии беременности, а мама угощала её селёдкой.

Там, где машины не наездили колеи, росла трава: вездесущий спорыш, гусиная лапка, паслён, вдоль заборов крапива обычная и низенькая, очень жгучая, а также трава, названия которой я не знаю, похожая на настурцию, но листья у неё опушённые, а плоды похожи на таблетки в бумажке, незрелые их можно было есть. Есть было нельзя белену, которая тоже росла вдоль берега.

Но главным игроком в фильме жизни была, конечно, Юрюзань. Задником сцены служила лесистая гора. Это был такой оптический обман, когда кругом видишь горы, а фактически находишься на дне каньона. Отметки высот есть на картах Генштаба: высота реки по урезу воды над уровнем моря в этом месте составляет около 180 метров, соответственно «горы» поднимаются над селениями на высоту до 200 метров. Такова уж психология людей, что они всё отсчитывают от своего восприятия. На взгляд местных жителей их окружают горы. Там даже не говорят «в лесу», говорят «на горе», потому что гор без леса там нет, а чтобы попасть в лес, надо подняться в гору. Даже за грибами и ягодами там ходят на гору. Гора давала также такое чудо, как эхо. Можно было встать и громко крикнуть этой горе: «Кто украл хомуты?». И гора спустя пару секунд отвечала – вначале громко, а потом всё тише: ты, ты, ты! Прямо как у Достоевского: «Вы и убили-с». Поскольку эхо отвечало только последний слог, можно было крикнуть и нечто иное, на что эхо отвечало неприличным словом.

Посмотрим на улицу более широким взглядом (рис. 41). Для этого неплохо было бы перебраться на другой берег, но снимки 2012 года делались на бегу. Соседним ниже по реке был совсем небольшой дом. Вначале там жили Иксановы, и Радик Иксанов был моим первым другом, которого помню. Вскорости они перебрались в Киселёвку, дом стоял прямо на берегу ручья. Это было большим потрясением – лишиться друга, но мы продолжали общаться. Как я уже говорил, татар от башкир мы не отличали, как, впрочем, и переписчики 1920 года, обнаружившие в деревне Серебренниковке «мусульман», но Радик упорно утверждал, что он башкир. Отец его возил на лошади почту из Дувана и у него был настоящий наган. Однажды Радик нам его показал. Наган был почему-то не чёрным, как в кино, а серебристым и жутко тяжёлым. Размахивать им и прицеливаться у нас не получалось, решили пощёлкать курком. Патронов, слава богу, не было, и закончилось всё тем, что курок прищемил Мишке палец, а мы с Радиком насилу его освободили.

От Радика же я впервые услышал, что изобретены такие специальные приборы, которые позволяют передавать изображения прямо в дом – телевизоры. Их даже можно было купить. Я сразу начал воображать, как было бы здорово купить такой прибор и постоянно наблюдать, что сейчас делает Радик. Детский ум был не в состоянии представить, что показывать спустя много лет будут не друга, а «Дом 2» и «Прямую линию». В нашем детстве телевидение на Юрюзани так и не появилось, а увидел я этот прибор вскорости у дяди Васи в Бердяуше. Любопытство несколько померкло, когда на мой вопрос, что это за штука такая, дядя Вася ответил:

– Ерунда это. Там показывают одних компизоторов (он так и произносил – компизотор). Сегодня один компизотор хвалит другого, а на следующий день уже тот хвалит первого. Тимка, ты не знаешь, для чего нужны компизоторы?

Дядя Вася был неграмотным, хотя гордился тем, что умеет «считать кубатуру», и восприятие жизни у него было самое непосредственное, что позволило ему уловить самую сокровенную суть того, что сейчас называют заморским словом «пиар». При этом воевал дядя Вася в офицерском звании, командовал взводом сапёров-подрывников, комиссован по ранению был в чине старшего лейтенанта. Как такое могло случиться – это отдельная история, достойная более бойкого пера. Отец, работавший в Калмаше и Бурцовке учителем до преклонных лет, школу в детстве тоже не посещал и родные Емаши покинул в 1931 году абсолютно неграмотным. Однако супруженица моя всегда удивлялась, что в письмах, написанных в возрасте за девяносто практически слепым, он не делал ни одной ошибки. Обучение его грамоте шло по твёрдой линии, начертанной партией: ликбез – рабфак – учительский институт.

Коли уж зашла речь о дяде Васе, вспомнилась ещё одна рассказанная им история. Вспомнилась не просто так, а в связи с посещением после длительного перерыва бывшей Ленинской, а ныне Российской государственной библиотеки, которую, впрочем, иначе как Ленинкой никто по-прежнему и не называет. Как инвалид войны он имел льготы, в частности, мог покупать мотоциклы с коляской без очереди, что и делал по просьбам родственников и земляков. Для этого он ездил в Москву. Будучи от природы любопытным, что вообще свойственно переселенцам-кунгурякам, он не довольствовался банальным актом покупки, а пытался пользуясь случаем вникнуть в суть страны, где жил, поглубже. Однажды он задумался над тем, где рождается вся глупость, спускаемая «сверху». Не без оснований он предположил, что к этому могли быть причастны библиотеки, и заявился в Ленинку – взглянуть. Там долго не могли понять, кто он такой и что, собственно, хочет. В конце концов его мандаты и первобытная непосредственность убедили персонал в безвредности просьбы, после чего его в сопровождении сотрудника провели в Первый зал, куда допускались лишь академики, профессора и прочие «доценты с кандидатами». Куда, собственно, и мне был выписан билет пару недель назад – с былых лет там почти ничего не изменилось, разве что появились компьютеры. Передам впечатления дяди Васи прямой речью:

– Ты понимаешь, Тимка, там огромный зал, как на вокзале! У каждого – отдельный стол с зелёным сукном и своя лампа! Все читают и что-то пишут. Это сколько же глупости можно написать при таком количестве!

Не могу не отметить, что лампы по-прежнему над каждым столом, причём те же самые – зал исторический. А к написанию «глупости» я и сам оказался причастен…

Рис. 41. Улица в Калмаше. Фото 2012 года

Когда Иксановы переехали, в этом доме поселились Валеевы. Валеев был большим начальником – заведовал ОРСом, и ещё у него были две дочери примерно нашего возраста. Имён их не помню, но их присутствие волновало… Отец имел соответственно занимаемому посту солидную фигуру и спустя несколько лет внезапно скончался – как говорили, в бане. Мать с дочерьми уехала в Урмантау (русские его называли Урамантав). Когда мы летом то ли после пятого, то ли после шестого класса ходили туда вдоль Юрюзани в поход, я их там встретил. Это были уже барышни, а я пацан, и говорить нам оказалось не о чём. Кто жил в этом доме позже, уже не помню, потому что мы вскоре перебрались в Бурцовку.

В следующем доме жили Бакеевы. У них было три сына. Старшего, он был старше меня года на 4, звали Гим, среднего – Рим, а младшего, который был даже младше меня, Рашит. Гим научил меня ловить настоящую рыбу. Рима я помню плохо, а вот Рашит запомнился. Он болел рахитом и не мог ходить. Ему сшили штаны, подбитые на заднице кожей, и он научился перемещаться сидя, переваливаясь с боку на бок, с невероятной для такого способа скоростью. Разумеется, ему тут же придумали дразнилку:

– Рашит, жопа тарашит.

Он привык и не обижался, а когда не обижаются, то и дразнить смысла нет.

Последним в улице стоял крошечный домик в одно окошко. В него помещалась, потому что жильём это можно было назвать лишь условно, сухонькая старушка. Настоящего имени её никто не знал, а звали её все Синошей. Она смотрела всегда хитровато, говорила вроде бы по-русски, но понять её было почти невозможно. Как я уже позже понял, там вообще коренное население говорило на своём диалекте. Я-то вырос на русском литературном, а тут и слова были незнакомые, и выговор. Синоша была не прочь выпить и приставала ко всем со словами:

– Дай на жигульчик!

Жигульчиком она называла всё, что содержало алкоголь. До таких высот искусства, как «Слеза комсомолки» или «Сучий потрох», описанных Веничкой Ерофеевым в повести «Москва – Петушки», Синоша, конечно же, не поднималась, её фантазия не простиралась дальше банального тройного одеколона, настойки полыни в аптеке и прочих заурядных напитков, употребляемых местными алкашами.

Сейчас на месте Синошиного дома выстроена дача, которая хотя и выглядит бельмом на глазу этого посёлка, но многим именно этим-то и радует глаз: на фоне всеобщего исчезновения целых деревень хоть кто-то построился, да ещё и по-городскому!

Ближе к центру по улице жили преимущественно русские, но из них уже мало кого помню. Общались, в основном, с ближайшими – с Петуховыми. Их корова телилась всегда раньше нашей и мама посылала меня к ним с литровой банкой за молоком. Фото этого дома, снятое в том же 2012 году, на рис. 42. Сейчас в нём живёт Раиса Максимовна Рогожникова. И о ней тоже будет разговор ниже. Обратите внимание на ворота и калитку, это фирменный знак кунгуряков, татары таких не строили.

Рис. 42. Дом Петуховых – Рогожниковой в Калмаше

Дома стоят у подножия горы. Сейчас она зарастает лесом, а 60 лет назад была почти голой, стояли лишь редкие деревья. Лес весь вырубили в войну, когда было не до охраны природы и рубили там, куда было легче дотянуться. Впрочем, когда в нашей стране заговорили об охране природы, от неё (природы) местами уже мало что осталось. По современным снимкам Калмаша в соцсетях обнаружилось, что гора эта, оказывается, имеет собственное имя: Фроловская. Но в то время это была просто гора, на вершине стояла вышка релейной связи, а возле неё – усадьба радиста Фролова. Вот так и возникают топонимы. Вышка была выше деревьев, подобные стояли кое-где в лесах на возвышенных местах. Назначение их мне точно неизвестно, но думаю, что они служили опорными геодезическими знаками. Одна такая стояла между вершинами лога Юлай и Прибытова лога, недалёко от большой, глубиной не менее сорока метров, карстовой воронки, которые там называют провалинами.

Один из таких провалов на территории Уфимского плато получил известность уже в настоящее время. Он настолько велик, что его хорошо видно даже на космических снимках (координаты 55.430871, 56.827522 или 55°25’51.1"N 56°49’39.1"E). Диаметр воронки около ста метров, глубина – около восьмидесяти (рис. 47). Расположен он в соседнем Нуримановском районе и получил в кругах туристов и краеведов довольно двусмысленное с учётом нашей истории название «Октябрьский провал» – от находившегося в нескольких километрах одноимённого посёлка, ныне также превратившегося в урочище, как и множество иных посёлков на территории плато, построенных ссыльнопоселенцами. Это страницу истории мы также перевернём позже.

Рис. 43. Октябрьский провал. Фото с квадрокоптера, автор – Александр Миков. Публикуется с любезного согласия автора. В оригинале фото цветное

У Фроловых было два сына. Младший, Олег, был примерно нашего возраста, а старший был личностью легендарной, военным лётчиком. В космос тогда ещё не летали. Релейка принадлежала леспромхозу и через неё связывались с Уфой, потому что телефонная связь тоже, конечно, существовала, но больше теоретически.

Склон горы обращён к югу и весной рано прогревается солнцем. Нагретый воздух поднимается вверх и ближе к вершине горы в солнечную погоду всегда теплее, чем возле реки. Во многих местах ещё снег лежит, а там уже зацветают фиалки. Вообще-то самые первые цветы, которые там называют подснежниками, это ветреница дубравная (Anemone nemorosa). Нежные белые цветы с медовым ароматом, лепестки которых имеют снизу фиолетовый оттенок, отчего кажутся ещё белее (для того же эффекта при полоскании белья в воду добавляют синьку), они буквально покрывают всю землю в лесу. В Подмосковье почему-то растут очень похожие, но с жёлтым венчиком – ветреница лютичная или лютиковая (Anemone ranunculoides). А вот на северо-западе области и дальше – дубравная. Для меня было большим разочарованием, что цветы, которые мы в детстве называли подснежниками, ботаники таковыми вовсе не называют, а относят к анемонам. Впрочем, хуже они от этого не стали и встреча с ними в лесу – как встреча с детством. Фото на рис. 44 сделано по дороге на Псков. Чуть позже из земли появляется сон-трава, прострелы, которые там зовут подстрелами. Ещё позже, когда гора уже начинает зеленеть, она вся покрывается жёлтыми первоцветами. Когда я переболел желтухой, меня заставляли их есть, но на вкус они довольно противные и жевал я их лишь для виду.

Желтухой я заболел в пять лет. Зараза сидела, думаю, в речной воде. Вообще-то мы всегда брали воду из Юрюзани и даже пили её сырой, однако весной там много чего подхватить можно было. При этом в центре Калмаша у ручья всегда был родник, он и сейчас есть, да вот как-то не ходили мы туда за водой… Весной я, видимо, заразился, а к лету пожелтел. Как заразного, положили меня в больницу. Лечить гепатит тогда не умели и всё лечение сводилось к тому, что меня пытались кормить сахаром. Приносили блюдце с песком и ставили на тумбочку. Я на него и смотреть-то не мог. А однажды у меня пошла носом кровь. Я перепугался, что испачкаю всю постель, нагнулся и подставил ночной горшок, который стоял под кроватью. Кровь потекла струйкой. По счастью, это увидел кто-то из персонала. Ещё из больничных впечатлений помню пожилого мужика, которого выписали домой, но все почему-то подходили к нему и прощались, как если бы видели в последний раз. Когда он ушёл, мне кто-то объяснил, что у него туберкулёз и его выписали умирать дома. Так я впервые прикоснулся к смерти.

Рис. 44. Ветреница дубравная

Болеть у меня ничего не болело, желтизна прошла, меня выписали и жизнь пошла своим чередом. Как потом выяснилось, это малозаметное для меня событие оказалось клеймом на всей будущей жизни.

Летом гора над огородами покрывалась зарослями папоротника, душицы, зверобоя и множества других трав. Душицу там называли не французским словом орегано, а чисто по-русски – блошницей. Татары называли её тоже русским словом матрёшка и использовали вместо чая, а мы добавляли в берёзовые веники для бани. Под высокой травой росло много полевой клубники. Редко-редко где-нибудь попадается мне эта ягода, хотя и в небольшом обычно количестве – ещё один привет из детства. Очень много её росло по берегам Ая, вблизи деревни Старо-Халилово, где устроили пионерлагерь. Местные женщины носили её как воду: два ведра на коромысле. В 1959 году туда отправляли Мишку и Володьку, а я чувствовал себя ущемлённым. В результате поднятого мною бунта меня тоже отправили туда в следующем году. Уехал я из Калмаша, а вернулся уже в Бурцовку, в новый дом. Дом в Калмаше продали, а имущество сплавили на плоту.

Чтобы подняться на гору, надо было обогнуть весь нижний конец посёлка. Но мы обычно ходили через чей-то двор на верхней улице, это было в порядке вещей. Калитка не запиралась, да и замков в то время в ходу не было. Уходя, просто подпирали дверь лопатой, метлой или любой палкой: дома никого нет и делать там нечего.

Двор, через который мы без зазрения совести ходили на гору, был татарский. Русские любят зелень, травку, а у татар двор обычно голый, если есть такая возможность, то даже мощеный. В этом дворе обязательно стояли кувшины с длинным изогнутым носиком – кумганы. В них грелась на солнце вода. Как она использовалась, всем мусульманам хорошо известно, а остальные могут, как сейчас говорят, погуглить.

В то время мусульманские женщины ещё ходили в национальной одежде. Это потом их стали называть апайками, а нарядно одетую пожилую женщину, да ещё с монистами на шее, назвать апайкой вряд ли у кого язык бы повернулся: апа. Разговаривали они на своём языке, а дети до школы многие русского тоже толком не знали. Меня уже тогда поражала их выносливость: мы зимой ходили в валенках, и всё равно часто болели, а они бегали в резиновых сапогах на босу ногу, фланелевые штаны едва доставали до сапог, и ничего. Мы с ними находились в состоянии холодной войны, но однажды, когда они нас допекли своими дразнилками, Мишка поднял комок земли и запулил в их сторону. По закону подлости снаряд опустился точно на чью-то голову. Носитель этой головы заорал: «Атай!», а мы убежали домой. Вскоре к нам заявился тот самый атай[70 - Атай – отец по-башкирски. Татарское: этей.] для выяснения отношений. Наш отец ничего выяснять не стал, а снял ремень и политкорректно передал его атаю. Мишка взобрался на крышу сарая и ему удалось удрать, тогда отец снял висевшие в сенях вожжи и порол ими уже меня до тех пор, пока не сказал, что устал и продолжит позже.

2.2. Детство босоногое

Ветвь не в силах постичь, что она лишь часть дерева.

Блез Паскаль

С какого момента человек себя помнит? Я помню день, когда умер Сталин. Разумеется, для меня он был лишь иконой: во всю длинную стену конторы леспромхоза висели четыре портрета. Самый левый, с широкой бородой – Карл Маркс. За ним, как и положено – Энгельс, им друг без друга никуда. Потом лысый, с прищуром – это Ленин. Ну и самый правый, в фуражке и с усами – Сталин. В детский сад я не ходил, поэтому идеология мне ещё не полагалась. Я запомнил не событие, я запомнил эстетику этого дня: красные флаги с чёрными траурными лентами и что-то новое и непонятное, повисшее в этот мартовский день в воздухе. Где мне было понять, что в этот день закончился эпизод в нашей истории, по историческим меркам – миг, но по значению – эпоха. Для многих она и сейчас ещё не закончилась. Им тоже не дано понять, что счастье их в том, что они её не застали.

Тогда ещё не было не только айфонов, но и доступных фотоаппаратов. Фотография была профессией. В Калмаше был такой человек – Фотограф. Он сразу узнавался по деревянной треноге, на которую ставил камеру – пластиночный фотоаппарат с раздвижным мехом. Процесс съёмки был настоящим волшебством, потому что Фотограф накрывался вместе с камерой чёрным платком и чем-то там колдовал. О том, что он таким образом наводил на резкость, мог знать лишь посвящённый. Потом он снимал платок, вставлял кассету с пластинкой, нажимал на спусковой тросик и из объектива вылетала птичка. Сами фотографии печатались контактным способом, поэтому пластинки имели большой размер: 9х12 см. Мама, если шла с нами, то редко проходила мимо Фотографа, и у меня сохранилось несколько детских фотографий, причём хорошего качества – большой формат пластинок и контактная печать обеспечивали высокую резкость. Одно из таких фото – на рис. 45.

Рис. 45. Лето 1953 года. Справа налево: автор, сестра Ольга, брат Михаил

Судя по возрасту персонажей, фото датируется тем самым «холодным летом 53-го». Автор – с палочками. Это обломки дранки, которую пилили на лесопилке возле ручья. Фишка состояла в том, чтобы длинной ударить по короткой и отправить её в недолгий полёт. У Мишки тоже такие есть, но он их за спину спрятал. Мяч в кадре волейбольный, потому что Фотограф ошивался, как и положено деятелю культуры, возле клуба, где в тот момент играли в волейбол. Мяч откатился к сестре, и та не захотела его отдавать, поэтому он сыграл роль аксессуара. Наряды явно парадные: фирменные штаны с проймами на пуговицах придают залихватский вид, а высокое социальное положение учительских детей подчёркивается новыми магазинными кепками. Рубашки и платье, полагаю, тоже мамой сшиты. Обуви по сезону джентльменам до школы не полагалось. В совсем сырую погоду надевались галоши. Забор в качестве задника придаёт кадру устойчивость и натурализм.

Клуб играл важнейшую роль в моей жизни. Во-первых, там показывали кино. Это «важнейшее из искусств» (В. И. Ленин), а если точнее, то из средств пропаганды, было единственным окном в большую жизнь. Правда, тогда в кино всё больше стреляли и побеждали, поэтому нас интересовал один, но главный вопрос: это наши или немцы (как вариант – красные или белые, которые тоже были не наши). Были ещё фильмы про рабочий класс и трудовое крестьянство, но они не производили сильного впечатления за недостатком жизненного опыта. Правда, и когда этот опыт появился, тоже. Исключения, впрочем, были – о них тоже позже. Зал был маленький, предоставлять сидячие места детям было непозволительной роскошью, поэтому детвора сидела на полу или стояла на коленях прямо перед сценой, за которой висела обычная простыня в качестве экрана. Вначале фильмы были на плёнке 16 мм и весь фильм умещался на двух бобинах, поэтому пауза на перезарядку плёнки была лишь одна, посредине. Потом перешли на 35 мм, частей и пауз между ними стало гораздо больше. Иногда рвалась плёнка или пропадал свет, тогда можно было свистеть киномеханику, но с этим вполне справлялись взрослые. Родители в кино, в общем-то, не ходили. Во всяком случае, семейных походов точно не было. Да и нас могли не пустить за провинность, в этом случае отец требовал извинений. Мишка, как оппортунист, ныл: «Прости, папа!». Я стоял насмерть и получал своё лишь когда Мишка начинал ныть и за меня тоже – не одному же идти.