По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

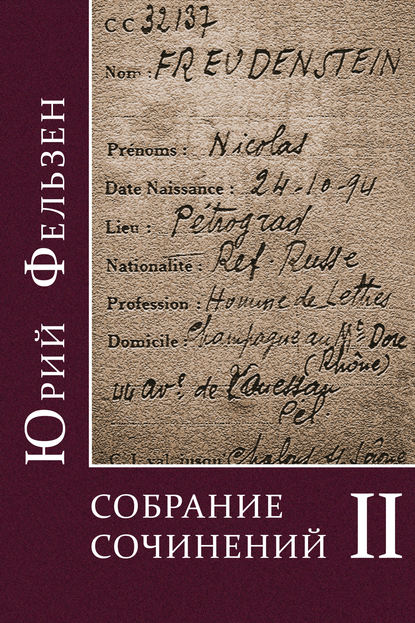

Собрание сочинений. Том II

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Он спел еще несколько романсов, каждому известных, и среди них старинный цыганский – «Расставаясь, она говорила», – которого я прежде не слыхал и в котором почему-то меня тронули слова: «Одному лишь тебе дозволяла целовать мои смуглые плечи», – и особенно тронуло всё заключение:

Для тебя одного покраснею,

Покраснею пред светом суровым,

Для тебя поклянусь… и солгу я

И слезой, и улыбкой, и словом.

Я порою нахожу неизъяснимую прелесть не только в цыганской или русской песне, но и в любой мелодической легковесной музыке, прелесть и непосредственную, и какого-то косвенного воздействия, какой-то нужной помощи извне моему усыпленному вдохновению: мне представляется, что именно такая, не настоящая, не длительно-властная музыка помогает «пустить на волю» напряженно-скованные творческие наши силы, как и сценическая, однако литературно-плохая пьеса дает актеру возможность развернуться, свободно выразить себя и свое – он не подавлен и не стеснен навязчиво-личной авторской волей, и есть канва, есть готовое подталкивание и движение. Смутно пытаясь вам передать свой внутренний жар и, вероятно, полусознательно к вам подлаживаясь, я начал неумеренно хвалить выигрышные места последнего романса (как хорошо «дозволяла», а не «позволяла», еще убедительнее «для тебя поклянусь и солгу я») и незаметно вашу благосклонность «купил»: вы дружественно-экзальтированно со мной согласились, причем было ясно, что это относится не ко мне, что это лишь признательность за мои похвалы вашему гостю. Вы даже с мольбой ему сказали под конец, когда он тихонько опустил крышку рояля, – «Будьте добреньким, спойте мне “Бублички”, ну пожалуйста, не надо упрямиться», – и я, возбужденный всем предыдущим, упиваясь текучестью напева, на минуту поверил далекому видению:

Ночь надвигается,

Фонарь шатается,

Свет проливается

В ночную мглу.

……………….

И в ночь ненастную

Меня, несчастную,

Торговку частную,

Ты пожалей.

Я поддался, как в пьяном забытьи, наивно-мечтательным предположениям, что, может быть, теперь «вся Россия» – в деревнях, на городских улицах, в московских пивных – распевает эти разгульно-тяжелые слова (пускай фальшиво-простонародные), которые с ней полнее отождествляются, чем газетные описания, советские книги, свидетельские рассказы, и у меня появилось редкое чувство теплой и сладостной общности с непостижимой, давно меня выбросившей страной. Я это попробовал объяснить – конечно, спокойнее и суше – неожиданно, Павлик вызывающе, словно поддразнивая, меня прервал:

– Видите, там и в пустяках люди умеют создавать новое, а здесь ровным счетом ничего.

Я мгновенно вспылил от его заносчивости: мое неслучайное беженство, «кожное» отвращение к большевикам по жестоким собственным воспоминаниям, подогретым столькими позднейшими событиями, неизбежное преувеличение европейской добросовестности и скромности (в противоположность «их» шальной самонадеянности) – все это постепенно укрепило эмигрантскую мою непреклонность, но обычно, в зависимости от собеседника, я бываю то благодушнее, то раздражительнее, и Павлик нечаянно меня оттолкнул в сторону нетерпимости и резкости.

– А что же там еще создают нового?

– Пятилетка – вам мало?

– Да, просто удивительно – строят фабрики и дома. Но если правда, что целый народ поклоняется каким-то постройкам, то уж признайтесь, вера не возвышенная и народ скорее бездуховный.

– Не забудьте, это – средство, а цель высокая и прекрасная…

– Благополучие, разумеется, необходимое и которого пока всё меньше. И как же хотят к нему прийти – людей превращают в стадо, а для стада подыскивают пастбище.

Внезапно Шура – побледнев и нарушая свою прежнюю осмотрительность – заговорил незнакомым, глухим, ненавидящим голосом:

– Бросьте спорить, одно правильное решение – мое. Большевиков я расстреливал и буду расстреливать.

Петрик, не вмешиваясь в разговор, сокрушенно-злорадно покачал головою, и я растерялся, открыв, что Шура мне так же непонятен, как эти благонамеренно-буржуазные счастливчики, ради позы и современности притворяющиеся большевиками и кое в чем инстинктивно-прозорливые – наше время действительно с Шурой и с ними, а я и немногие мои сверстники, мы в прошлом или в далеком будущем и у младших поддержки не найдем. Даже вы оказались не за меня и после долгого неучастия в споре укоризненно прошептали мне: «Стыдно!» – как будто не Шура, но я собирался кого-то расстреливать. Вы и должны были меня осудить, следуя женским своим пристрастиям и не вникая в существо расхождения – и, конечно, любовная обида (а не сознание вашей неправоты) вызвала гневный мой внутренний отпор, и мне стоило неимоверных усилий привести доводы менее крайние, чем у Шуры, но тон запальчивости мои усилия выдавал:

– Я вовсе не за кровную месть, но почему «они» первые могут убивать. А Шура напрасно себя чернит. Он не расстреливал, он только защищался.

– Не знаю, как белые, а «они» могут и смеют. У них есть, во имя чего…

– Предположим, они ведут или уверены, что ведут к добру. Но разве можно идти к добру через зло. Ведь нельзя же количественно измерять – меньшее зло ради большего добра. А главное, нельзя в то же время любить и ненавидеть.

Это – мое давнишнее постоянное возражение (неотразимо для меня убедительное, всяким сторонникам беспощадной «борьбы за идею» и разумно-полезного истребления побежденных. Мне показалось, что «вопрос исчерпан», но Петрик с нежной улыбкой заявил (я мельком подумал – «иезуитская улыбка»):

– Ваше благородство похвально и достойно, однако, достойнее всего простой здравый смысл. Количественной разницей не следует пренебрегать, и мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Но «там» есть и качество, и духовность, которую вы отрицаете.

Петрик назвал советские литературные имена, и мы опять стали спорить – бестолково и раздраженно – повторяя всем известные слова о творчестве и свободе, о эмигрантской нашей оторванности, причем каждый из нас, поневоле, отмечал лишь чужие оплошности и проникался неуважением к собеседнику. К нам присоединился Павлик, сейчас же запутавшийся в цитатах и заглавиях книг, и я использовал сравнительную свою осведомленность, чтобы высмеять обоих своих противников и намекнуть на их «комсомольскую» наивность. Петрик, нисколько этим не смущаясь, напал на меня и на мои «западнические тенденции» – с прежней, милой, детской улыбкой:

– Вы, к сожалению, не единственный, у кого стариковский испорченный вкус. Вам, конечно, нравится «французская кухня», ее переутонченные блюда, увы, несвежие и не питательные.

– Что делать, если они разнообразнее и лучше наших. Но оставим «кулинарныйстиль» и постараемся быть серьезнее. Мне кажется, от революции мы, русские, интеллектуально обнищали, и надо уметь признаваться в своем падении. Неужели вы не видите, что Россия от мира наглухо отгорожена и захлебывается в собственном самодовольстве. Неужели не ощущаете провинциальной ее слепоты.

Я забыл, как меня самого – от одной незатейливой песенки – в эту «провинцию» мучительно потянуло, и не без грубого ехидства продолжал:

– Боюсь, и вы становитесь на них похожими и защищаете не большевиков, а себя.

– Благодарю за любезность и предлагаю эту острую полемику прекратить, не то мы подеремся или усыпим нашу бедную хозяйку. Да и мне с Павликом пора на бал.

– Простите за мое негостеприимство, я действительно очень устала – и вовсе не от вашей полемики. Я просто не успела отдохнуть после дороги и квартирной возни.

Ваша усталость, обнаружившаяся именно к уходу обоих друзей, мне представилась решающей их победой, и я перед ними, на улице, стыдился своего поражения. Шура что-то угадал и на прощанье доверительно шепнул, словно пытаясь меня утешить:

– Вы были молодцом, а наша Леля немножко ерундит, но мы еще им покажем, где раки зимуют.

Петрик, быть может, отыскивая общий со мною тон, заговорил о вас и о Рите цинически-весело, по-мужски: «А стоит ли добиваться и терять время?» Я отнесся без должного юмора к его деловитому вопросу, анекдотически (но едва ли намеренно) бестактному, и возмутился до бешенства и до боли («Какая наглость – если бы Леля слышала – нет, ее надо предупредить») и не сразу подумал о том, что Петрик, видимо, не влюблен, что и я в подобных обстоятельствах рассуждаю так же бесцеремонно, что вся моя горечь от любви, от влюбленного упоения вашей не справедливостью, и меня даже не обрадовало смягчающее воздействие Павлика («Брось, это некрасиво, ты не умеешь себя вести»): оно мне как-то помешало законно упиваться негодованием.

Дома я понял, что снова задет, обижен, ревную, что ваша расхоложенность, наглядно мною увиденная, стремительно ускорила любовное мое возвращение, что мне предстоят борьба и отчаяние, а пока вплотную подошла эта уединенно-нетерпеливая ночь. Я с ужасом вспоминаю такие ночи, с отвратительными до них «последними впечатлениями», с рядом беспомощных попыток себя обмануть, с нарастающим сознанием своего бессилия и с невозможностью благоразумно смириться – у меня изредка бывают тяжелые приступы удушья, и вот, когда они проходят и дышится чарующе-легко, мне страшно думать об их неизбежном возобновлении и нельзя их предусмотреть или отвести, и так же внезапно, полуслучайно возобновляются бессонно-ревнивые мои ночи, с которыми я должен – от природной сопротивляемости – бороться, хотя и знаю свою, перед ними доказанную слабость. И сейчас, в изнуряющем одиночестве, как бы испытывая тошноту от физической боли, как бы стараясь – пускай ненадолго – ее унять, я без конца ворочался на жесткой отельной кровати и перепробовал, один за другим, все старые, наивно-жалкие способы освобождения. Есть, например, давно мне известная и порою спасительная поза – лежать с закрытыми глазами на спине, опираясь головой о плоскую подушку – тогда невольно могут совместиться телесное удобство, отсутствие желаний и приятные мысли о прошлом (разумеется, вашем и моем), мысли, заглаживающие теперешнюю безнадежность, однако, искусственное это спокойствие исчезает (словно его «сдунули») от нечаянного движения, от малейшей внутренней перемены, и, пожалуй, неясно, что лучше и что хуже: ведь меня тянет к отдыху и неподвижности огрубляющий инстинкт душевного здоровья, и в стремлении укрыться от беды, от навязчивых воображаемых упреков, мне столько раз помогавших судить о себе, о людях и чувствах, в подобном стремлении больше трусости, чем силы, моя же подлинная сила и призвание – боязненное любопытство ко всему неуловимо-запретному, не отравленное ни склонностью себя мучить, ни корыстными описательскими целями, но эта беспримесная, живая любознательность, единственный источник плодотворной моей зрячести, убивается вот именно такими намеренно-успокоительными, удобными «позами», и разве не вмешательство судьбы, что каждая из них – ошибка или мираж – и что я, даже против воли, не опускаюсь. И еще одна заведомо напрасная иллюзия – сначала вами привычно-возбужденный, я умышленно свое влечение переношу на какую-либо другую, мелькнувшую в памяти женщину (вчера, кажется, впервые – на Риту), и мне становится вдвойне и стыдно и грустно, оттого что и «она», вслед за вами, не разделяет унизительно-нежной моей чувственности или завистливых, необузданных желаний – я это обостренно сознаю, но должен как-то провести часы до утра и как-то вынужден себя утвердить, наперекор убогой, отвергающей меня реальности.

Вероятно, самое несносное – мне надо ускорить течение времени, от него оторваться, его «перехитрить» и «перегнать» (погрузившись в полуобморочную дремоту), а время изводит меня, как изводит школьника на уроке, ненавистно-унылой своей размеренностью, и каждая минута на счету: поэтому ночная моя лихорадка становится замедленной, неестественно-удлиненной, и жестокое, непрерывное ее сверление словно бы состоит из тысячи размножившихся частиц. Нет потребности, да и нужно ли сосредоточиться – я только послушно отмечаю, как бессвязно чередуются обрывки надежды, слова оскорбленной и непрощающей гордости, смутные поползновения вас оправдать (тем, что мы не выбираем своей любви и нелюбви, что и я бывал невольно беспощаден). Наряду с покорной усталостью возникает жажда подвига, славы и денег, настойчивое стремление перед вами безобразно и мстительно чваниться, создаются ребяческие картины вашего раскаяния, горькой и поздней вашей жалости, но всё это не удерживается, куда-то соскальзывает, и одно лишь неизменно возвращается – разрывая мне горло и грудь – понимание невознаградимой потери. В сущности, вы себя не выдали, ничего не сказали о своем уходе, о счастливом моем преемнике – и однако что-то произошло, достаточно ясное для меня и без ваших «официальных» подтверждений: я злобно припоминал нелепые мелочи и в них обнаруженную вами ко мне откровенную враждебность, забвение прошлого, нечаянные обиды (самые неподдельные и оттого самые тягостные), и меня постепенно охватила тоска бесповоротности, безутешности, преувеличенно – как всё любовное – распространяясь на целый мир, где я мучительно живу, где нельзя обольщаться и обманываться, где нет ни опоры, ни союзников, ни друзей. Заснуть так и не удалось, и хмурое раннее утро, нередко сладчайший, неврастенически-запоздалый мой отдых, до срока великодушно прекратило бессонную эту ночь, и я торопливо оделся, дрожа от слабости, потягиваясь и зевая, как праведный, примерный рабочий, который – по фабричному гудку – спешит, хотя и еле очнулся, на работу.

Обычно я нелегко поддаюсь разнородно-случайным внешним воздействиям (погоды, улицы, обстановки), и то, чем я внутренне поглощен – всегда близоруко-навязчиво – меня словно бы охраняет от всех этих неисчислимых воздействий, но теперешняя моя поглощенность, дошедшая до одержимости, до тупости (при невозможности чему-либо сопротивляться – из-за двойного телесно-душевного гнета), казалось, «окрашивала» и усиливала незаметные прежде влияния: так широкая струя воды в умывальнике, дважды неправильно и судорожно рванувшаяся, мне представилась странно-похожей на ляганье лошади, не подчиняющейся всаднику, а холодный, неприязненный осенний воздух меня ошеломил на мгновенье, точно звонкий и неожиданно-быстрый удар. Затем – как будто опомнившись от наркотически мутного оцепенения (с повышенно-болезненной восприимчивостью ко внешнему) и снова разумно-упорно собою занятый – я внезапно перестал ощущать ледяное злобствование порывистого, режущего ветра и еле отметил в Булонском лесу, куда меня бессмысленно занесло, столь мне знакомое, столь милое когда-то предзимнее, предсмертное увядание. Мое покорное отчаяние, как у многих жизненно-цепких людей, неосторожно попавшихся в западню, сменилось потребностью немедленно действовать, и вот я решил, при вашей помощи, устранить назойливые темные догадки и с вами сейчас же договориться – скорее от смелости перед грозной и безутешной правдой, чем от малодушия, подавленного тяжестью незнания, и уж вовсе не от чрезмерной, просительно-смиренной болтливости, какою довольствуется отвергнутый поклонник. У вас я рассеянно огляделся, и меня – в исступленной моей тревоге – не поразила ваша ранняя привычная аккуратность (блузка и юбка, а не халатик, гладкие волосы, убранная спальня, из которой поспешно вы со мной перешли в «гостиную»), не поразило меня и то, что вы не удивились моему приходу: ваши ласково поощряющие глаза словно тихонько шептали: «В чем дело?» – я же, волнуясь, как перед экзаменом или в конце увлекательной книги, со страхом, с оттенком фаталистического бессилия, с любопытством постоянного свидетеля, я себя убеждал, – «Скоро всё будет ясно, еще минута спокойной выдержки». Слова находились целесообразно-простые, без неминуемого косноязычного стыда (за насильственное вторжение и допрашиванье) – я напомнил о нашем далеком прощании, о тогдашней взаимной искренности, и своих надеждах и правах. Вы сидели в кресле напротив меня, приветливо-добрая, с выжидательной улыбкой, и пытались – отвечая – подбирать необидные, смягчающие выражения, но была в вас какая-то стальная непреклонность, мне известная по прежним разговорам, какая-то несокрушимая власть над собой, какой-то испуг и дрожащая ярость самозащиты, и сразу – до смысла ваших слов – стало очевидно, что я проиграл. При этом бережная ваша осмотрительность не искупала, не могла изменить всего мной услышанного и понятого, и мельком я грубо о вас подумал – впервые за последние месяцы в третьем лице – «мягко стелет», и «здорово ее прибрали к рукам» – и невольно подумал, что я бы не сумел так хладнокровно сообщить о разрыве, так безжалостно-ловко «поставить на место» влюбленного, который еще надеется, который связан столькими обещаниями и годами пленительной дружбы, если бы меня всё время не поддерживало неотразимое чужое внушение, более крепкое и нужное, чем эта, им вытесненная близость. Я, пожалуй, неточно передал и как-либо должен соединить разрозненные ваши заявления, но ложно-уступчивый их тон, их гибкая «дипломатическая» твердость останутся в моей памяти навсегда. Вы сказали приблизительно следующее:

– Я всё чаще размышляю о нашем «романе», и печальный вывод – мы с вами в тупике. Мы начинаем стареть, и необходимо честно и трезво оглядеться. Наша идиллия – трусливая, легкомысленная и без будущего, и это, к сожалению, непоправимо – не по моей и не по вашей вине. Вы меня опоэтизировали, я даже поверила в собственную воздушность и поэтичность, но по существу я благоразумная и дальновидная. Представьте себе, милый друг, еще несколько лет подобной беспечности, а затем, что нас обоих ожидает, перед чем мы оба с вами окажемся? Нет, мне надо как-то устраивать свою жизнь, да и вам я помеха и обуза. Не спорьте, вам трудно со мной, я нелепо-требовательная, вздорная женщина и за вами неискренне, жалко и скучно тянусь, не давая вам по-настоящему развернуться. Вы один из самых замечательных людей, каких я встречала, вы созданы для упорных усилий и для успеха, для безоговорочной, бескорыстной поддержки, а я чересчур занята собой, своими постыдно-мелкими победами неуверенной, стареющей «дон-жуанессы», но моя величайшая радость – если бы вы нашли достойную вас подругу и если бы она убедилась, что должна во всем перед вами стираться. О, тогда бы я добровольно ей уступила, не без зависти, однако, с тайной за вас признательностью. Не хочу язвительных упреков, будто я искусственно ухожу от любви и дано ли нам в себе ее уничтожить. Ничего серьезного и нового не произошло, и не толкуйте ничего превратно – мое отношение прежнее, но изменилось «отношение к отношению».

Я понял одно, что по этим причинам (не очень веским или попросту выдуманным), я бесповоротно лишаюсь чарующей вашей близости – голоса, кожи, родного, привычного колдовства пальцев, ладоней и обнаженных плеч – лишаюсь бодрящих милых ваших объятий, порою неистово-повелительных, и ваших неутомляемых, неотрывающихся губ, всей трепетно-тонкой, доступной и щедрой вашей стройности, и что всё это достанется или досталось уже мной угаданному случайному сопернику, и к нему оскорбленно-упрямая ненависть явилась первым моим безрассудным побуждением. Потом незаметно возникла удивительная работа приспособления, попытка примириться с неизбежностью, с которой, казалось бы, примириться нельзя, попытка хоть что-нибудь спасти, пускай даже унизиться, но вас не потерять, и в первые, еле осознанные мои старания влилась разъедающей отравой та же неотвязная мысль о сопернике, до вас непроизвольно, почти немедленно доведенная:

– Я не спорю и заранее согласен на всё, только скажите, что не будет другого.

Вы улыбнулись успокоительно-нежно, быть может, обрадованная послушной и быстрой моей сдачей, и я вашу благосклонность использовал, притворившись недоуменно-несчастным – не без глухого, инстинктивного расчета:

– Но как же дальше? Мне к вам не приходить? Неужели вы решили, что лучше не видеться?

Мой расчет полусознательно «строился» на вашей дружеской улыбке, и оказалось, что я не ошибся – вы мне поспешно, с горячностью, возразили (не знаю, из жалости или наивно-опрометчиво):

– Приходите, как раньше, как всегда – мне никого не надо, если вы не отвыкли от меня, если по-прежнему нам вместе хорошо.

Вы пересели, волнуясь, на диван и очутились рядом со мной, до осязательности, до сладости близко, и у меня, победившего в чем-то основном (на расставаться, иметь к вам доступ), у меня сразу повысилась требовательность – йот вашего головокружительного соседства, и от несомненности будущих наших встреч, от еле оправданной и уже капризной избалованности – я смущенно-лукаво спросил (все в той же роли искусственного притворщика), исполните ли вы «последнее желание возлюбленного», и, услышав торопливое «да, конечно», как бы шутя, как бы подражая модной песенке, театрально произнес: – «Un baiser!»

Кажется, поводом для несвойственной мне развязности было представление, будто ваша нога поощрительно-долго прижимается к моей, но позже выяснилось, что я толкаю ножку стола и что именно это и вызвало какую-то чувственную бесстыдную мою смелость, нелепую вспышку ребяческих надежд, и лишний раз подтвердился старый закон – что для нас реальность обманчиво сливается с иллюзией, и значит, суть в нашем головном восприятии, а не в самой внешнепредметной сути. Всё же и такой унизительный повод меня привел к успеху, без него недостижимому, зато и, соответственно, призрачному и жалкому: в одном из полузабытых своих дневников недавно я с горечью отметил выражение «неубедительный поцелуй» (как неизменно у каждого из нас повторяются одинаковые или сходные случаи, как мало действенной пользы дает наш многотрудный, неимоверно печальный опыт), и вот обидное это выражение применимо к сегодняшнему единственному поцелую – вы до брезгливости равнодушно мне сбоку подставили скупые, сжатые губы, и я им заведомо-ложно приписал мягкость, женственность, умиленность, прелесть вернувшейся и ликующей ответственности, всё мной утерянное, предназначенное другому и в чем я завистливо нуждался. Если бы тот, кому вы меня предали, кому, вероятно, обещали со мною порвать, ощутил ваш сегодняшний поцелуй, он к вам едва ли смог бы придраться и счесть нарушенным жестокий ваш уговор. Я вас покинул неподвижно-сиротливой, приросшей к дивану, усталой, поколебленной (хотя мне еще передавалась какая-то враждебная упрямая сила) – и эта ваша раздвоенность немного меня обнадежила смутной возможностью борьбы.

Я потом еле разбирался в технических своих переводах, навязчиво пытаясь разрешить бесполезный и страшный вопрос – почему вы меня удерживаете, вопреки очевидности конца, и на чем основана такая очевидность – и не впервые мне только мешало всё о вас достоверно известное, все кровно-памятные ваши противоречия. Я себе доказывал, что с вами неизбежны, пока вы не разлюбили (а как это безошибочно распознать?), счастливые дни после тяжелых и безысходных, и значит, надеяться правильно и умно – точно так же, среди ослепляющей радости, я готовился к несомненному удару. Теперь мне был нужен утешительный пример, и я, сосредоточенно вспоминая наш суровый прошлогодний разрыв, сменившийся неделями безукоризненного согласия, невольно открыл одну из причин постоянных ваших колебаний – что вы бываете по-детски беспечной, недальновидно и забывчиво легкомысленной, с необъяснимой уверенностью в обратном: вы не раз мне искренно жаловались, как вас удивляли расставания и ссоры, на вас будто бы «валившиеся с неба» и, конечно, вами же бессознательно вызванные. Но в самой правдивой своей глубине я понимал, что себя напрасно подбадриваю, что это расхождение непоправимее других, как непреклоннее, чем когда-либо, ваша твердость (при всей лицемерной внешней уступчивости), и первоначальная моя цель – приспособиться – после упрямых и беспомощных блужданий, меня привела к наименее болезненной «идеологии»: мне захотелось, подобно множеству неудачников, смягчить поражение, признав его заслуженным и предрешенным, то есть оказаться недостойным вашей любви, и для этого я придумал удобное сопоставление – вы живете, а я где-то около жизни, у вас к ней жадность, у меня любопытство, и я должен, как раньше, до вас, не надеяться, не бороться, не добиваться, должен честно примириться с относительным.

Вечеринка

Деля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие. Для нее теперь я значил не больше, чем Рита, Шура или Петрик, и всё же понемногу смирился, довольствуясь хотя бы ее присутствием и только желая его сохранить: эта привычная, милая обстановка, постоянные собеседники, даже Павлик, вечерние наши разговоры, чарующее Лелино сияние, для меня сейчас единственно родное в беспощадном, чужом и страшном городе – убогая замена семьи, цепляние за тень, за печальные остатки чего-то, прежде похожего на счастье и личную жизнь: так, вероятно, стареющий обманутый муж, ни на что уже не надеясь, предпочитает свой горький полуразрушенный уют неизвестности и холоду одиночества, или опасно заболевший матрос готов умереть на корабле, среди давнишних и близких товарищей, и тоскует, отправляясь в больницу. Мое терпеливое смирение выработало особую позу ко всему равнодушной, бездейственной покорности, и нередко мне представляется, будто я и достиг равнодушия, будто поза важнее существа (и лишь надо ее отыскать), но конечно это неискренне, это – новая «спасительная ложь», и притом едва ли последняя.

Для тебя одного покраснею,

Покраснею пред светом суровым,

Для тебя поклянусь… и солгу я

И слезой, и улыбкой, и словом.

Я порою нахожу неизъяснимую прелесть не только в цыганской или русской песне, но и в любой мелодической легковесной музыке, прелесть и непосредственную, и какого-то косвенного воздействия, какой-то нужной помощи извне моему усыпленному вдохновению: мне представляется, что именно такая, не настоящая, не длительно-властная музыка помогает «пустить на волю» напряженно-скованные творческие наши силы, как и сценическая, однако литературно-плохая пьеса дает актеру возможность развернуться, свободно выразить себя и свое – он не подавлен и не стеснен навязчиво-личной авторской волей, и есть канва, есть готовое подталкивание и движение. Смутно пытаясь вам передать свой внутренний жар и, вероятно, полусознательно к вам подлаживаясь, я начал неумеренно хвалить выигрышные места последнего романса (как хорошо «дозволяла», а не «позволяла», еще убедительнее «для тебя поклянусь и солгу я») и незаметно вашу благосклонность «купил»: вы дружественно-экзальтированно со мной согласились, причем было ясно, что это относится не ко мне, что это лишь признательность за мои похвалы вашему гостю. Вы даже с мольбой ему сказали под конец, когда он тихонько опустил крышку рояля, – «Будьте добреньким, спойте мне “Бублички”, ну пожалуйста, не надо упрямиться», – и я, возбужденный всем предыдущим, упиваясь текучестью напева, на минуту поверил далекому видению:

Ночь надвигается,

Фонарь шатается,

Свет проливается

В ночную мглу.

……………….

И в ночь ненастную

Меня, несчастную,

Торговку частную,

Ты пожалей.

Я поддался, как в пьяном забытьи, наивно-мечтательным предположениям, что, может быть, теперь «вся Россия» – в деревнях, на городских улицах, в московских пивных – распевает эти разгульно-тяжелые слова (пускай фальшиво-простонародные), которые с ней полнее отождествляются, чем газетные описания, советские книги, свидетельские рассказы, и у меня появилось редкое чувство теплой и сладостной общности с непостижимой, давно меня выбросившей страной. Я это попробовал объяснить – конечно, спокойнее и суше – неожиданно, Павлик вызывающе, словно поддразнивая, меня прервал:

– Видите, там и в пустяках люди умеют создавать новое, а здесь ровным счетом ничего.

Я мгновенно вспылил от его заносчивости: мое неслучайное беженство, «кожное» отвращение к большевикам по жестоким собственным воспоминаниям, подогретым столькими позднейшими событиями, неизбежное преувеличение европейской добросовестности и скромности (в противоположность «их» шальной самонадеянности) – все это постепенно укрепило эмигрантскую мою непреклонность, но обычно, в зависимости от собеседника, я бываю то благодушнее, то раздражительнее, и Павлик нечаянно меня оттолкнул в сторону нетерпимости и резкости.

– А что же там еще создают нового?

– Пятилетка – вам мало?

– Да, просто удивительно – строят фабрики и дома. Но если правда, что целый народ поклоняется каким-то постройкам, то уж признайтесь, вера не возвышенная и народ скорее бездуховный.

– Не забудьте, это – средство, а цель высокая и прекрасная…

– Благополучие, разумеется, необходимое и которого пока всё меньше. И как же хотят к нему прийти – людей превращают в стадо, а для стада подыскивают пастбище.

Внезапно Шура – побледнев и нарушая свою прежнюю осмотрительность – заговорил незнакомым, глухим, ненавидящим голосом:

– Бросьте спорить, одно правильное решение – мое. Большевиков я расстреливал и буду расстреливать.

Петрик, не вмешиваясь в разговор, сокрушенно-злорадно покачал головою, и я растерялся, открыв, что Шура мне так же непонятен, как эти благонамеренно-буржуазные счастливчики, ради позы и современности притворяющиеся большевиками и кое в чем инстинктивно-прозорливые – наше время действительно с Шурой и с ними, а я и немногие мои сверстники, мы в прошлом или в далеком будущем и у младших поддержки не найдем. Даже вы оказались не за меня и после долгого неучастия в споре укоризненно прошептали мне: «Стыдно!» – как будто не Шура, но я собирался кого-то расстреливать. Вы и должны были меня осудить, следуя женским своим пристрастиям и не вникая в существо расхождения – и, конечно, любовная обида (а не сознание вашей неправоты) вызвала гневный мой внутренний отпор, и мне стоило неимоверных усилий привести доводы менее крайние, чем у Шуры, но тон запальчивости мои усилия выдавал:

– Я вовсе не за кровную месть, но почему «они» первые могут убивать. А Шура напрасно себя чернит. Он не расстреливал, он только защищался.

– Не знаю, как белые, а «они» могут и смеют. У них есть, во имя чего…

– Предположим, они ведут или уверены, что ведут к добру. Но разве можно идти к добру через зло. Ведь нельзя же количественно измерять – меньшее зло ради большего добра. А главное, нельзя в то же время любить и ненавидеть.

Это – мое давнишнее постоянное возражение (неотразимо для меня убедительное, всяким сторонникам беспощадной «борьбы за идею» и разумно-полезного истребления побежденных. Мне показалось, что «вопрос исчерпан», но Петрик с нежной улыбкой заявил (я мельком подумал – «иезуитская улыбка»):

– Ваше благородство похвально и достойно, однако, достойнее всего простой здравый смысл. Количественной разницей не следует пренебрегать, и мы всегда что-то выбираем и чем-то жертвуем. Но «там» есть и качество, и духовность, которую вы отрицаете.

Петрик назвал советские литературные имена, и мы опять стали спорить – бестолково и раздраженно – повторяя всем известные слова о творчестве и свободе, о эмигрантской нашей оторванности, причем каждый из нас, поневоле, отмечал лишь чужие оплошности и проникался неуважением к собеседнику. К нам присоединился Павлик, сейчас же запутавшийся в цитатах и заглавиях книг, и я использовал сравнительную свою осведомленность, чтобы высмеять обоих своих противников и намекнуть на их «комсомольскую» наивность. Петрик, нисколько этим не смущаясь, напал на меня и на мои «западнические тенденции» – с прежней, милой, детской улыбкой:

– Вы, к сожалению, не единственный, у кого стариковский испорченный вкус. Вам, конечно, нравится «французская кухня», ее переутонченные блюда, увы, несвежие и не питательные.

– Что делать, если они разнообразнее и лучше наших. Но оставим «кулинарныйстиль» и постараемся быть серьезнее. Мне кажется, от революции мы, русские, интеллектуально обнищали, и надо уметь признаваться в своем падении. Неужели вы не видите, что Россия от мира наглухо отгорожена и захлебывается в собственном самодовольстве. Неужели не ощущаете провинциальной ее слепоты.

Я забыл, как меня самого – от одной незатейливой песенки – в эту «провинцию» мучительно потянуло, и не без грубого ехидства продолжал:

– Боюсь, и вы становитесь на них похожими и защищаете не большевиков, а себя.

– Благодарю за любезность и предлагаю эту острую полемику прекратить, не то мы подеремся или усыпим нашу бедную хозяйку. Да и мне с Павликом пора на бал.

– Простите за мое негостеприимство, я действительно очень устала – и вовсе не от вашей полемики. Я просто не успела отдохнуть после дороги и квартирной возни.

Ваша усталость, обнаружившаяся именно к уходу обоих друзей, мне представилась решающей их победой, и я перед ними, на улице, стыдился своего поражения. Шура что-то угадал и на прощанье доверительно шепнул, словно пытаясь меня утешить:

– Вы были молодцом, а наша Леля немножко ерундит, но мы еще им покажем, где раки зимуют.

Петрик, быть может, отыскивая общий со мною тон, заговорил о вас и о Рите цинически-весело, по-мужски: «А стоит ли добиваться и терять время?» Я отнесся без должного юмора к его деловитому вопросу, анекдотически (но едва ли намеренно) бестактному, и возмутился до бешенства и до боли («Какая наглость – если бы Леля слышала – нет, ее надо предупредить») и не сразу подумал о том, что Петрик, видимо, не влюблен, что и я в подобных обстоятельствах рассуждаю так же бесцеремонно, что вся моя горечь от любви, от влюбленного упоения вашей не справедливостью, и меня даже не обрадовало смягчающее воздействие Павлика («Брось, это некрасиво, ты не умеешь себя вести»): оно мне как-то помешало законно упиваться негодованием.

Дома я понял, что снова задет, обижен, ревную, что ваша расхоложенность, наглядно мною увиденная, стремительно ускорила любовное мое возвращение, что мне предстоят борьба и отчаяние, а пока вплотную подошла эта уединенно-нетерпеливая ночь. Я с ужасом вспоминаю такие ночи, с отвратительными до них «последними впечатлениями», с рядом беспомощных попыток себя обмануть, с нарастающим сознанием своего бессилия и с невозможностью благоразумно смириться – у меня изредка бывают тяжелые приступы удушья, и вот, когда они проходят и дышится чарующе-легко, мне страшно думать об их неизбежном возобновлении и нельзя их предусмотреть или отвести, и так же внезапно, полуслучайно возобновляются бессонно-ревнивые мои ночи, с которыми я должен – от природной сопротивляемости – бороться, хотя и знаю свою, перед ними доказанную слабость. И сейчас, в изнуряющем одиночестве, как бы испытывая тошноту от физической боли, как бы стараясь – пускай ненадолго – ее унять, я без конца ворочался на жесткой отельной кровати и перепробовал, один за другим, все старые, наивно-жалкие способы освобождения. Есть, например, давно мне известная и порою спасительная поза – лежать с закрытыми глазами на спине, опираясь головой о плоскую подушку – тогда невольно могут совместиться телесное удобство, отсутствие желаний и приятные мысли о прошлом (разумеется, вашем и моем), мысли, заглаживающие теперешнюю безнадежность, однако, искусственное это спокойствие исчезает (словно его «сдунули») от нечаянного движения, от малейшей внутренней перемены, и, пожалуй, неясно, что лучше и что хуже: ведь меня тянет к отдыху и неподвижности огрубляющий инстинкт душевного здоровья, и в стремлении укрыться от беды, от навязчивых воображаемых упреков, мне столько раз помогавших судить о себе, о людях и чувствах, в подобном стремлении больше трусости, чем силы, моя же подлинная сила и призвание – боязненное любопытство ко всему неуловимо-запретному, не отравленное ни склонностью себя мучить, ни корыстными описательскими целями, но эта беспримесная, живая любознательность, единственный источник плодотворной моей зрячести, убивается вот именно такими намеренно-успокоительными, удобными «позами», и разве не вмешательство судьбы, что каждая из них – ошибка или мираж – и что я, даже против воли, не опускаюсь. И еще одна заведомо напрасная иллюзия – сначала вами привычно-возбужденный, я умышленно свое влечение переношу на какую-либо другую, мелькнувшую в памяти женщину (вчера, кажется, впервые – на Риту), и мне становится вдвойне и стыдно и грустно, оттого что и «она», вслед за вами, не разделяет унизительно-нежной моей чувственности или завистливых, необузданных желаний – я это обостренно сознаю, но должен как-то провести часы до утра и как-то вынужден себя утвердить, наперекор убогой, отвергающей меня реальности.

Вероятно, самое несносное – мне надо ускорить течение времени, от него оторваться, его «перехитрить» и «перегнать» (погрузившись в полуобморочную дремоту), а время изводит меня, как изводит школьника на уроке, ненавистно-унылой своей размеренностью, и каждая минута на счету: поэтому ночная моя лихорадка становится замедленной, неестественно-удлиненной, и жестокое, непрерывное ее сверление словно бы состоит из тысячи размножившихся частиц. Нет потребности, да и нужно ли сосредоточиться – я только послушно отмечаю, как бессвязно чередуются обрывки надежды, слова оскорбленной и непрощающей гордости, смутные поползновения вас оправдать (тем, что мы не выбираем своей любви и нелюбви, что и я бывал невольно беспощаден). Наряду с покорной усталостью возникает жажда подвига, славы и денег, настойчивое стремление перед вами безобразно и мстительно чваниться, создаются ребяческие картины вашего раскаяния, горькой и поздней вашей жалости, но всё это не удерживается, куда-то соскальзывает, и одно лишь неизменно возвращается – разрывая мне горло и грудь – понимание невознаградимой потери. В сущности, вы себя не выдали, ничего не сказали о своем уходе, о счастливом моем преемнике – и однако что-то произошло, достаточно ясное для меня и без ваших «официальных» подтверждений: я злобно припоминал нелепые мелочи и в них обнаруженную вами ко мне откровенную враждебность, забвение прошлого, нечаянные обиды (самые неподдельные и оттого самые тягостные), и меня постепенно охватила тоска бесповоротности, безутешности, преувеличенно – как всё любовное – распространяясь на целый мир, где я мучительно живу, где нельзя обольщаться и обманываться, где нет ни опоры, ни союзников, ни друзей. Заснуть так и не удалось, и хмурое раннее утро, нередко сладчайший, неврастенически-запоздалый мой отдых, до срока великодушно прекратило бессонную эту ночь, и я торопливо оделся, дрожа от слабости, потягиваясь и зевая, как праведный, примерный рабочий, который – по фабричному гудку – спешит, хотя и еле очнулся, на работу.

Обычно я нелегко поддаюсь разнородно-случайным внешним воздействиям (погоды, улицы, обстановки), и то, чем я внутренне поглощен – всегда близоруко-навязчиво – меня словно бы охраняет от всех этих неисчислимых воздействий, но теперешняя моя поглощенность, дошедшая до одержимости, до тупости (при невозможности чему-либо сопротивляться – из-за двойного телесно-душевного гнета), казалось, «окрашивала» и усиливала незаметные прежде влияния: так широкая струя воды в умывальнике, дважды неправильно и судорожно рванувшаяся, мне представилась странно-похожей на ляганье лошади, не подчиняющейся всаднику, а холодный, неприязненный осенний воздух меня ошеломил на мгновенье, точно звонкий и неожиданно-быстрый удар. Затем – как будто опомнившись от наркотически мутного оцепенения (с повышенно-болезненной восприимчивостью ко внешнему) и снова разумно-упорно собою занятый – я внезапно перестал ощущать ледяное злобствование порывистого, режущего ветра и еле отметил в Булонском лесу, куда меня бессмысленно занесло, столь мне знакомое, столь милое когда-то предзимнее, предсмертное увядание. Мое покорное отчаяние, как у многих жизненно-цепких людей, неосторожно попавшихся в западню, сменилось потребностью немедленно действовать, и вот я решил, при вашей помощи, устранить назойливые темные догадки и с вами сейчас же договориться – скорее от смелости перед грозной и безутешной правдой, чем от малодушия, подавленного тяжестью незнания, и уж вовсе не от чрезмерной, просительно-смиренной болтливости, какою довольствуется отвергнутый поклонник. У вас я рассеянно огляделся, и меня – в исступленной моей тревоге – не поразила ваша ранняя привычная аккуратность (блузка и юбка, а не халатик, гладкие волосы, убранная спальня, из которой поспешно вы со мной перешли в «гостиную»), не поразило меня и то, что вы не удивились моему приходу: ваши ласково поощряющие глаза словно тихонько шептали: «В чем дело?» – я же, волнуясь, как перед экзаменом или в конце увлекательной книги, со страхом, с оттенком фаталистического бессилия, с любопытством постоянного свидетеля, я себя убеждал, – «Скоро всё будет ясно, еще минута спокойной выдержки». Слова находились целесообразно-простые, без неминуемого косноязычного стыда (за насильственное вторжение и допрашиванье) – я напомнил о нашем далеком прощании, о тогдашней взаимной искренности, и своих надеждах и правах. Вы сидели в кресле напротив меня, приветливо-добрая, с выжидательной улыбкой, и пытались – отвечая – подбирать необидные, смягчающие выражения, но была в вас какая-то стальная непреклонность, мне известная по прежним разговорам, какая-то несокрушимая власть над собой, какой-то испуг и дрожащая ярость самозащиты, и сразу – до смысла ваших слов – стало очевидно, что я проиграл. При этом бережная ваша осмотрительность не искупала, не могла изменить всего мной услышанного и понятого, и мельком я грубо о вас подумал – впервые за последние месяцы в третьем лице – «мягко стелет», и «здорово ее прибрали к рукам» – и невольно подумал, что я бы не сумел так хладнокровно сообщить о разрыве, так безжалостно-ловко «поставить на место» влюбленного, который еще надеется, который связан столькими обещаниями и годами пленительной дружбы, если бы меня всё время не поддерживало неотразимое чужое внушение, более крепкое и нужное, чем эта, им вытесненная близость. Я, пожалуй, неточно передал и как-либо должен соединить разрозненные ваши заявления, но ложно-уступчивый их тон, их гибкая «дипломатическая» твердость останутся в моей памяти навсегда. Вы сказали приблизительно следующее:

– Я всё чаще размышляю о нашем «романе», и печальный вывод – мы с вами в тупике. Мы начинаем стареть, и необходимо честно и трезво оглядеться. Наша идиллия – трусливая, легкомысленная и без будущего, и это, к сожалению, непоправимо – не по моей и не по вашей вине. Вы меня опоэтизировали, я даже поверила в собственную воздушность и поэтичность, но по существу я благоразумная и дальновидная. Представьте себе, милый друг, еще несколько лет подобной беспечности, а затем, что нас обоих ожидает, перед чем мы оба с вами окажемся? Нет, мне надо как-то устраивать свою жизнь, да и вам я помеха и обуза. Не спорьте, вам трудно со мной, я нелепо-требовательная, вздорная женщина и за вами неискренне, жалко и скучно тянусь, не давая вам по-настоящему развернуться. Вы один из самых замечательных людей, каких я встречала, вы созданы для упорных усилий и для успеха, для безоговорочной, бескорыстной поддержки, а я чересчур занята собой, своими постыдно-мелкими победами неуверенной, стареющей «дон-жуанессы», но моя величайшая радость – если бы вы нашли достойную вас подругу и если бы она убедилась, что должна во всем перед вами стираться. О, тогда бы я добровольно ей уступила, не без зависти, однако, с тайной за вас признательностью. Не хочу язвительных упреков, будто я искусственно ухожу от любви и дано ли нам в себе ее уничтожить. Ничего серьезного и нового не произошло, и не толкуйте ничего превратно – мое отношение прежнее, но изменилось «отношение к отношению».

Я понял одно, что по этим причинам (не очень веским или попросту выдуманным), я бесповоротно лишаюсь чарующей вашей близости – голоса, кожи, родного, привычного колдовства пальцев, ладоней и обнаженных плеч – лишаюсь бодрящих милых ваших объятий, порою неистово-повелительных, и ваших неутомляемых, неотрывающихся губ, всей трепетно-тонкой, доступной и щедрой вашей стройности, и что всё это достанется или досталось уже мной угаданному случайному сопернику, и к нему оскорбленно-упрямая ненависть явилась первым моим безрассудным побуждением. Потом незаметно возникла удивительная работа приспособления, попытка примириться с неизбежностью, с которой, казалось бы, примириться нельзя, попытка хоть что-нибудь спасти, пускай даже унизиться, но вас не потерять, и в первые, еле осознанные мои старания влилась разъедающей отравой та же неотвязная мысль о сопернике, до вас непроизвольно, почти немедленно доведенная:

– Я не спорю и заранее согласен на всё, только скажите, что не будет другого.

Вы улыбнулись успокоительно-нежно, быть может, обрадованная послушной и быстрой моей сдачей, и я вашу благосклонность использовал, притворившись недоуменно-несчастным – не без глухого, инстинктивного расчета:

– Но как же дальше? Мне к вам не приходить? Неужели вы решили, что лучше не видеться?

Мой расчет полусознательно «строился» на вашей дружеской улыбке, и оказалось, что я не ошибся – вы мне поспешно, с горячностью, возразили (не знаю, из жалости или наивно-опрометчиво):

– Приходите, как раньше, как всегда – мне никого не надо, если вы не отвыкли от меня, если по-прежнему нам вместе хорошо.

Вы пересели, волнуясь, на диван и очутились рядом со мной, до осязательности, до сладости близко, и у меня, победившего в чем-то основном (на расставаться, иметь к вам доступ), у меня сразу повысилась требовательность – йот вашего головокружительного соседства, и от несомненности будущих наших встреч, от еле оправданной и уже капризной избалованности – я смущенно-лукаво спросил (все в той же роли искусственного притворщика), исполните ли вы «последнее желание возлюбленного», и, услышав торопливое «да, конечно», как бы шутя, как бы подражая модной песенке, театрально произнес: – «Un baiser!»

Кажется, поводом для несвойственной мне развязности было представление, будто ваша нога поощрительно-долго прижимается к моей, но позже выяснилось, что я толкаю ножку стола и что именно это и вызвало какую-то чувственную бесстыдную мою смелость, нелепую вспышку ребяческих надежд, и лишний раз подтвердился старый закон – что для нас реальность обманчиво сливается с иллюзией, и значит, суть в нашем головном восприятии, а не в самой внешнепредметной сути. Всё же и такой унизительный повод меня привел к успеху, без него недостижимому, зато и, соответственно, призрачному и жалкому: в одном из полузабытых своих дневников недавно я с горечью отметил выражение «неубедительный поцелуй» (как неизменно у каждого из нас повторяются одинаковые или сходные случаи, как мало действенной пользы дает наш многотрудный, неимоверно печальный опыт), и вот обидное это выражение применимо к сегодняшнему единственному поцелую – вы до брезгливости равнодушно мне сбоку подставили скупые, сжатые губы, и я им заведомо-ложно приписал мягкость, женственность, умиленность, прелесть вернувшейся и ликующей ответственности, всё мной утерянное, предназначенное другому и в чем я завистливо нуждался. Если бы тот, кому вы меня предали, кому, вероятно, обещали со мною порвать, ощутил ваш сегодняшний поцелуй, он к вам едва ли смог бы придраться и счесть нарушенным жестокий ваш уговор. Я вас покинул неподвижно-сиротливой, приросшей к дивану, усталой, поколебленной (хотя мне еще передавалась какая-то враждебная упрямая сила) – и эта ваша раздвоенность немного меня обнадежила смутной возможностью борьбы.

Я потом еле разбирался в технических своих переводах, навязчиво пытаясь разрешить бесполезный и страшный вопрос – почему вы меня удерживаете, вопреки очевидности конца, и на чем основана такая очевидность – и не впервые мне только мешало всё о вас достоверно известное, все кровно-памятные ваши противоречия. Я себе доказывал, что с вами неизбежны, пока вы не разлюбили (а как это безошибочно распознать?), счастливые дни после тяжелых и безысходных, и значит, надеяться правильно и умно – точно так же, среди ослепляющей радости, я готовился к несомненному удару. Теперь мне был нужен утешительный пример, и я, сосредоточенно вспоминая наш суровый прошлогодний разрыв, сменившийся неделями безукоризненного согласия, невольно открыл одну из причин постоянных ваших колебаний – что вы бываете по-детски беспечной, недальновидно и забывчиво легкомысленной, с необъяснимой уверенностью в обратном: вы не раз мне искренно жаловались, как вас удивляли расставания и ссоры, на вас будто бы «валившиеся с неба» и, конечно, вами же бессознательно вызванные. Но в самой правдивой своей глубине я понимал, что себя напрасно подбадриваю, что это расхождение непоправимее других, как непреклоннее, чем когда-либо, ваша твердость (при всей лицемерной внешней уступчивости), и первоначальная моя цель – приспособиться – после упрямых и беспомощных блужданий, меня привела к наименее болезненной «идеологии»: мне захотелось, подобно множеству неудачников, смягчить поражение, признав его заслуженным и предрешенным, то есть оказаться недостойным вашей любви, и для этого я придумал удобное сопоставление – вы живете, а я где-то около жизни, у вас к ней жадность, у меня любопытство, и я должен, как раньше, до вас, не надеяться, не бороться, не добиваться, должен честно примириться с относительным.

Вечеринка

Деля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше – с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня – исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и – трезво это понимая – к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие. Для нее теперь я значил не больше, чем Рита, Шура или Петрик, и всё же понемногу смирился, довольствуясь хотя бы ее присутствием и только желая его сохранить: эта привычная, милая обстановка, постоянные собеседники, даже Павлик, вечерние наши разговоры, чарующее Лелино сияние, для меня сейчас единственно родное в беспощадном, чужом и страшном городе – убогая замена семьи, цепляние за тень, за печальные остатки чего-то, прежде похожего на счастье и личную жизнь: так, вероятно, стареющий обманутый муж, ни на что уже не надеясь, предпочитает свой горький полуразрушенный уют неизвестности и холоду одиночества, или опасно заболевший матрос готов умереть на корабле, среди давнишних и близких товарищей, и тоскует, отправляясь в больницу. Мое терпеливое смирение выработало особую позу ко всему равнодушной, бездейственной покорности, и нередко мне представляется, будто я и достиг равнодушия, будто поза важнее существа (и лишь надо ее отыскать), но конечно это неискренне, это – новая «спасительная ложь», и притом едва ли последняя.