По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

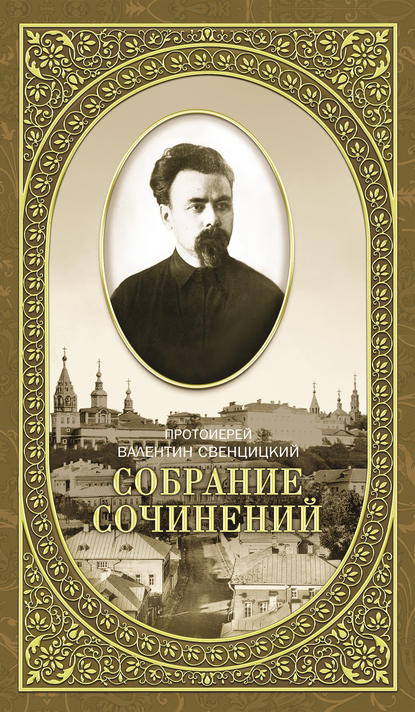

Собрание сочинений. Том 2. Письма ко всем. Обращения к народу 1905-1908

Год написания книги

2010

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Взыскующим Града

I. К «взыскующим Града»

Начиная своё литературное обращение к «взыскующим Града»

, невольно хочется прежде всего сказать о том, что такое для нас литература и почему мы считаем себя не только вправе, но даже обязанными ко всей массе ежемесячно выходящих книг, брошюр, всякой печатной бумаги прибавить ещё и своё издание.

Причина более чем простая. Но можно поручиться, что сказать её прямо, без всяких оговорок – это значит вызвать бурю негодования, если только ещё соблаговолят удостоить гневом никому неизвестных литераторов. Ведь в наш просвещённый и культурный век, чтобы иметь право сказать истину, надо, выражаясь словами Горького, «сорок штанов износить»

. Сколько же штанов, спрашивается, нужно износить для того, чтобы иметь право заявить открыто о причинах нашего обращения к читателям в форме этого дневника? То, что мы скажем, с первого взгляда покажется даже не парадоксом, а просто нелепостью, на которую не стоит обращать внимания. Одни только так называемые «маститые писатели» имеют право говорить первый пришедший им в голову вздор. Пусть так. И всё-таки мы не можем не объясниться с читателем откровенно. Имейте терпение дочитать до конца, может быть, и простите нас. Итак, что же толкает нас на издание «Взыскующим Града»?

Вот что. Глубочайшее, непоколебимейшее убеждение, что вся наша публицистика (понимая это слово в самом широком смысле), взятая в своём целом, – сплошная, в принцип возведённая ложь

. Ложь, которую далее сносить мы не хотим, не можем и считаем для себя непростительным позором. Она должна быть обличена. Сделать это можно не обычными критическими приёмами, когда для критики ничего положительного за душой не требуется, а наоборот, противоставляя лжи правду.

Всё это более чем смело, отзывается мальчишеским самохвальством или шарлатанской затеей устроить литературный скандал. Скажем прямо: такой тон просто литературное неприличие.

Но нас ни одной секунды не пугают все эти эпитеты. Мы хорошо знаем им цену. Для нас совершенно очевидно, что источник их всё та же ложь, которой, как язвой, разъедена наша литература.

Теперь уже многие освобождаются от гипнотического страха, под которым эта ложь держала всех просвещённых русских людей, а другие, их число ещё больше, по первому слову готовы признаться, что они, собственно, давно уж и бояться перестали.

А Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский?

Да, конечно… только видите ли, в чём дело.

Случалось ли вам страдать? Глупый вопрос, скажете. Но мы тут спрашиваем о страданиях исключительных, о жгучих муках, когда жизнь становится безумным кошмаром и всё в душе застывает от тупого безысходного томления, и вот в такую минуту острого одиночества (уж конечно, одиночества, разве может быть такое страдание не одиноким?) вдруг вам станет ясно, что всё ваше спасение

в том, чтобы почувствовать чью-нибудь так же страдающую душу, с кем-нибудь пережить ту же боль, что и ваша, – словом, невидимо ощутить подле себя любовь, дружбу, трепетное биение сердца, такого же слабого, такого же измученного, как ваше. Вам захочется говорить о своих думах и сомнениях с тем, кто так же, как и вы, переживает их. Вы схватитесь за нашу современную литературу. О, конечно, вы не знаете его, измученного писателя, он где-нибудь в тиши, далёкий от всех, проливал свои кровавые слёзы. Но ваша душа, чуткая в своих страданиях, сумеет его понять и полюбить заочно. В его страданиях вы найдёте высшие силы дальше идти и искать.

Мы убеждены, мы утверждаем, что если вы когда-нибудь подойдёте к литературе в таком состоянии, с душою открытой для любви и общих мук – вы как от ядовитой змеи броситесь прочь от нашей лживой, мёртвой «профессиональной» литературы. Вы почувствуете себя оскорблённым в своих лучших чувствах, как человек, открывающий душу свою и в ответ слышащий наглый смех. Мы пережили это, мы знаем всю эту ложь, наглую ложь литературы, которая по иронии двусмысленно зовётся «отражением жизни»

. Литературная ложь – самый непростительный, самый преступный вид лжи. И между тем, по какому-то курьёзному недоразумению, превратившемуся почти в культ, за литературную ложь общество не клеймит позором и не требует ни у кого отчёта. Литература и ложь так слились друг с другом, что вторая стала почти самым главным отличительным признаком первой

.

Нужно различать два совершенно различных вида литературной лжи: в первой мы обвиняем всю нашу литературу (исключая беллетристику), взятую в целом, во второй – авторов, не исключая и большей части беллетристов.

Ложь первого вида – самая вредная по своим последствиям, самая традиционная; она наш главный враг. В общей форме её можно определить как ложь умолчания.

Здесь надо объясниться.

Бросалось ли вам в глаза одно резкое различие между нашей художественной литературой и публицистической (опять-таки употребляя последнее слово в самом широком смысле)? В то время как вся русская художественная литература, не только в лице своих гениальных представителей, но самых заурядных рядовых её, проникнута «идеалистическим», как принято говорить, а по-нашему – религиозным направлением, публицистика, даже у талантливых писателей, окрашена позитивизмом, а у рядовых в массе просто пошлой повседневностью.

В то время как начиная с Гоголя и кончая любым заурядным журнальным рассказиком вся русская беллетристика – сплошное искание неведомого Бога

, публицистика – самодовольное сидение на месте, где всё очень просто и ясно. Отдельные имена Герцена, Лаврова

и немногих других ничего не значат. Современная публицистика не их духа. Она стала «деловой». С точки зрения этой публицистики, Иван Карамазов гораздо лучше бы сделал, если бы, вместо того, чтобы говорить с чортом, отправился к психиатру и пил бром, а Лёвин, вместо своих «исканий», прочёл «Эрфуртскую программу»

. Наша публицистика может не краснея смотреть в мученическое лицо Гаршина, и её нисколько не тянет зайти послушать, что говорят в палате № 6. К чему? Всё это болезненные настроения, c’est nerveux![7 - Нервность, раздражительность (фр.).] Говоря о фактах, нужно быть строго научным и освещать их не в связи с тем, что пробуждают они в душе, а по всем правилам ортодоксальных схем.

Ложь нашей публицистики и есть ложь её позитивизма. Ибо этот позитивизм не есть результат определённого мировоззрения, а отсутствие всякого мировоззрения. Если говорить не об отдельных лицах (по преимуществу уже умерших), можно прямо сказать, что каждое наше современное литературное явление в большей или меньшей степени – подделка. В данном случае мы упрекаем не в сознательной неискренности, а в традиционной лжи, заставляющей писать не о том, что для автора самое важное

, а о том, что возможно писать, не нарушая пошловатого, в законы приличия возведённого кодекса

. Нежелание внести свою живую, ищущую, страдающую душу в нашу литературу, а постановка на место самого важного для автора отшлифованных, приличных, бесцветных фраз – вот то, что порвало всякую связь истинно страдающих людей с нашей литературой. Но пора понять, что теперь слишком много людей, с которыми нужно вместе плакать, слишком много людей, которые подходят к литературе не как к рюмке водки для возбуждения аппетита, а как исстрадавшиеся, измученные дети к своей исстрадавшейся матери. Этим людям наша литература ничего дать не может, потому что она боится заговорить о недозволенном по литературному этикету, потому что вся она отравлена ложью умолчания.

В нашу исключительную эпоху ускоренной, лихорадочной жизни все достоинства и недостатки, правда и ложь резче обыкновенного бросаются в глаза. Может быть, потому и ложь умолчания, которую преблагополучно терпели многие годы, становится нестерпимой.

Сколько новых изданий, сколько сотен, тысяч брошюр, сколько статей, фельетонов, открытых писем, памфлетов и пр. и пр. набрано наборщиками и отпечатано за последний год. Аграрный, рабочий, женский и прочие вопросы, всеобщее, прямое, равное и тайное, всеобщее, но не прямое, прямое, но не тайное, национализация и социализация, меньшевики и большевики, эсеры, кадеты… словом, жизнь вовсю.

Ну, а любили за этот год? Умирали? Мучились, стрелялись? Не усложнилась ли внутренняя жизнь, не обострились ли все взаимоотношения, не утончилась ли психология и не сделались ли ещё загадочней, ещё неотразимее настроения и переживания человеческого духа? Политическая, общественная и партийная жизнь не установила ли интимной, органической связи с другой жизнью, которая полна радости, горя, разочарований, сомнений, надежд? Где же живой человек? Живая человеческая личность? Или всё стало под гребёнку всеобщее, прямое, равное и, главное, тайное? Ведь это же неправда, ведь это в литературе только, это литературная ложь. Вся жизнь поднялась, вся жизнь всколыхнулась, и это литературная клевета, что всё политика заслонила. Наоборот, люди никогда так не страдали, никогда так не искали святого града, не жили такой полной духовной жизнью, как теперь.

«Но позвольте, – скажете вы, – нельзя же об аграрном вопросе не писать, когда всюду голод, нельзя же о рабочем вопросе не писать, когда рабочие задыхаются от нищеты и труда, нельзя о женском вопросе не говорить, когда пол-России лишается политических прав и прав на высшее образование».

Верно, совершенно верно. Нельзя об этом не говорить. Да, обо всём этом должен говорить публицист. Но он должен говорить так, как это есть на самом деле. То есть, чтобы все вопросы были так же органически связаны с его общими вопросами, как они связаны с его живой личностью, чтобы в каждой строчке отражалась правильная перспектива, и аграрный вопрос и другие разные вопросы чтоб занимали то именно место, которое они занимают в душе его. Тогда он будет писать не только об аграрном вопросе. Тогда он «в такой момент» не устыдится писать о том, что его «Бог мучает»

, и теперь, может быть, больше, чем когда-нибудь. Да вы в статье же об аграрном вопросе и напишите это. Пора бросить ложь умолчания и обо всём говорить так, как действительно чувствуется. Тогда, и только тогда, истерзанная душа русского читателя наконец почувствует себя действительно родной и близкой литературе и найдёт в ней то, чем живёт и болеет сама. До сих пор такая живая связь была только в сфере художественного творчества. Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Гаршин, а в наше время Чехов и Короленко без всякой лжи и умалчивания раскрывали перед нами невидимую нам человеческую душу со всей её сложностью, со всеми страданиями и надеждами. Их творчество было их подлинной жизнью. Они в своих романах и повестях передали нам всю ту громадную работу, которую совершил их дух. Потому-то они и «идеалисты». Ибо, раскрывая всё, что делается в душе, обязательно договоришься до неприличий с точки зрения позитивизма. Что-нибудь одно: позитивизм – тогда ложь умолчания; правда – тогда искание Града, область идеалистическая и религиозная. Тут не о теоретических убеждениях речь. Мы не знаем теоретических взглядов Чехова, Гаршина и других названных писателей, но совершенно убеждены, что творчество их подлинно религиозное.

Итак, мы прежде всего будем бороться против лжи умолчания. Это определяет для нас и первый пункт нашего отношения к литературе, в которой мы видим одно из великих творческих начал личности.

Публицистика, всякое частное мнение по частному вопросу должны быть органически связаны не только с миросозерцанием теоретическим, но и со всей внутренней жизнью, как они связаны в живом человеке. Литература не должна умышленно или неумышленно лгать, разрывая эту внутреннюю связь, но должна сохранять её во всей её действительной полноте.

В русской литературе существует только один пример такой публицистики, это – «Дневник писателя» Достоевского. Там действительно всё частное соединяется с общим во внутреннем единстве, и, читая «Дневник писателя», живёшь с Достоевским, а не узнаешь лишь отдельные мысли его чисто головного свойства. Недаром иногда номер «Дневника» выходил в форме повести или рассказа. Вопросы политики, вопросы дня, пёстрые впечатления жизни сливались так тесно с напряжённейшими моментами его жизни, выражавшимися в его художественном творчестве, что это не могло нарушить цельности «Дневника». Получая «Кроткую»

вместо обычного публицистического номера, никому не могло прийти в голову, что он получает не «Дневник», а что-то другое. Нисколько. Пред ним раскрывались только новые, лишь художественному творчеству доступные глубины тех же идей, которые раскрывались в «Дневнике» всегда.

Можно не разделять идей «Дневника писателя», как в огромной своей части не разделяем их и мы, но не признать живую органическую его цельность невозможно.

Таким образом, это есть единственный пример (если не считать отдельные произведения В. С. Соловьёва), на который мы можем указать для пояснения того, что именно мы хотим от литературы, в чём её грех и почему мы считаем себя обязанными приступить к нашему изданию.

Но всё-таки главная критика и главный обвинительный акт против современной литературы ещё впереди, ибо не в отрицании мы полагаем всю силу борьбы с ложью, а в утверждении подлинной правды, и критикою в таком смысле должен явиться весь наш дневник в его целом.

* * *

Если первый вид лжи может быть назван ложью умолчания, то второй, наоборот, – ложью праздных слов

. Причина первой лежит в сознании, второй – в воле

. Там ложь творчества, мыслей, восприятий, здесь – ложь жизни; несомненно, между тем и другим существует большая внутренняя связь. Ведь литература только тогда будет действительно отвечать своему великому назначению, когда она будет живым лицом. Для этого она должна стать подлинно выражением лучших, страдальческих минут жизни писателя

. Читатель, когда читает благородные слова, должен верить, что всё там написанное не просто «душевные эмоции», а сама жизнь. Он должен верить, что писатель-художник, безусловно, так же живёт, как пишет. Скажут: это личная жизнь, нельзя в неё вмешиваться. Вмешиваться, может быть, и нельзя, но мы, говоря о необходимости соответствия писательства и личной жизни, вовсе не элементарным морализированием занимаемся, а утверждаем, что эта ложь бьёт сразу в двух противоположных направлениях, в одно и то же время развращая и личную жизнь, и литературу. Она устанавливается вовсе не какой-нибудь «очной ставкой», что вот, мол, вы пишете о вреде кафешантана, а сами к Омону

ходите. Не в этом тут дело. Вы могли бы писать о вреде кафешантана и пойти к Омону, и всё-таки никакого несоответствия между жизнью вашей и писаниями не было бы. Но для этого искренно и честно вы должны были бы считать злом именно то, что вы обличаете в литературе, тогда центр вашей жизни, ваш закон, определяющий жизнь, в общем, вполне давал бы вам право писать так, как вы пишете. Нарушение закона вами воспринималось бы как грех, как мучительное падение и, в свою очередь, нашло бы своё выражение опять-таки в вашем творчестве. Не к чему прибегать к «очной» ставке для того, чтобы «уличить» писателя в несоответствии его писаний с жизнью. Следствие этого греха так болезненно отражается на литературе, что язва обнаруживается без всяких юридических приёмов. Ибо, если бы литература и жизнь действительно сливались между собой, то вы всегда бы нашли там те же страдания и те же вопросы, что и в вашем сердце, как люди одной эпохи и одной страны. Как бы искусно ни прятал писатель своей личной жизни, сколько бы он ни писал горячих статей, воображая, что хорошими статьями он искупит плохую жизнь, в результате ложь обнаружится в самом его творчестве. Вы почувствуете прежде всего результат этой лжи в том, что, подойдя с открытой исстрадавшейся душой к литературе, вы не найдёте в ней ни одного нужного вам слова.

С одной стороны, литература молчит и лжёт своим молчанием, с другой – у неё слишком много слов, ставших не более как писательской техникой. Слова эти совершенно праздные, никому ненужные, ибо за ними не стоит ничья живая жизнь, и к этому второму виду лжи опять-таки все так привыкли, что даже странно кажется требование безусловного соответствия литературной проповеди с личной жизнью. К чему? Но опять-таки есть несомненные симптомы, что и это требование назрело в обществе, хотя и не сознано им во всей полноте. Симптомы заключаются в том особом интересе, сочувствии и значении, которое приобретают произведения, заведомо запечатлённые в личной жизни. Если сравнить самые благородные, самые талантливые, самые литературные статьи в каком-нибудь из наших журналов, написанные «первоклассными» публицистами, с отрывочными речами, положим, Каляева, то громадная разница тех и других будет очевидна

. Слова того, кто черпает право говорить их из собственной жизни, обязывают. А слова «праздные», хотя бы и самые «литературные», в лучшем случае возбуждают мимолётную тревогу. Общество ещё боится своё чаяние выразить в форме требования, но оно уже устало читать литературные упражнения на благородные темы и жаждет веры в правду каждого написанного слова. Когда вы теперь берёте газету, журнал или брошюру, за каждой благородной строкой вам не рисуется благородного лица, а грязная, изолгавшаяся литературная среда. Это становится тяжело нестерпимо. Этому должен быть положен конец, хотя бы в том смысле, чтобы у всякого читателя было отчётливое сознание, с кем он имеет дело. Что может быть тяжелее положения, как разговор с человеком, которому не веришь. Правда, если он умён и талантлив, слова его могут произвести известное впечатление, но всё-таки вам будет стыдно смотреть ему в глаза, и души вашей он затронуть не в силах. А ведь к литературе в её целом у всех именно такое отношение. Общество должно потребовать отчёта у писателей в их жизни, и общественное мнение должно беспощадно лишать права писать «праздные слова».

I. К «взыскующим Града»

Начиная своё литературное обращение к «взыскующим Града»

, невольно хочется прежде всего сказать о том, что такое для нас литература и почему мы считаем себя не только вправе, но даже обязанными ко всей массе ежемесячно выходящих книг, брошюр, всякой печатной бумаги прибавить ещё и своё издание.

Причина более чем простая. Но можно поручиться, что сказать её прямо, без всяких оговорок – это значит вызвать бурю негодования, если только ещё соблаговолят удостоить гневом никому неизвестных литераторов. Ведь в наш просвещённый и культурный век, чтобы иметь право сказать истину, надо, выражаясь словами Горького, «сорок штанов износить»

. Сколько же штанов, спрашивается, нужно износить для того, чтобы иметь право заявить открыто о причинах нашего обращения к читателям в форме этого дневника? То, что мы скажем, с первого взгляда покажется даже не парадоксом, а просто нелепостью, на которую не стоит обращать внимания. Одни только так называемые «маститые писатели» имеют право говорить первый пришедший им в голову вздор. Пусть так. И всё-таки мы не можем не объясниться с читателем откровенно. Имейте терпение дочитать до конца, может быть, и простите нас. Итак, что же толкает нас на издание «Взыскующим Града»?

Вот что. Глубочайшее, непоколебимейшее убеждение, что вся наша публицистика (понимая это слово в самом широком смысле), взятая в своём целом, – сплошная, в принцип возведённая ложь

. Ложь, которую далее сносить мы не хотим, не можем и считаем для себя непростительным позором. Она должна быть обличена. Сделать это можно не обычными критическими приёмами, когда для критики ничего положительного за душой не требуется, а наоборот, противоставляя лжи правду.

Всё это более чем смело, отзывается мальчишеским самохвальством или шарлатанской затеей устроить литературный скандал. Скажем прямо: такой тон просто литературное неприличие.

Но нас ни одной секунды не пугают все эти эпитеты. Мы хорошо знаем им цену. Для нас совершенно очевидно, что источник их всё та же ложь, которой, как язвой, разъедена наша литература.

Теперь уже многие освобождаются от гипнотического страха, под которым эта ложь держала всех просвещённых русских людей, а другие, их число ещё больше, по первому слову готовы признаться, что они, собственно, давно уж и бояться перестали.

А Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Михайловский?

Да, конечно… только видите ли, в чём дело.

Случалось ли вам страдать? Глупый вопрос, скажете. Но мы тут спрашиваем о страданиях исключительных, о жгучих муках, когда жизнь становится безумным кошмаром и всё в душе застывает от тупого безысходного томления, и вот в такую минуту острого одиночества (уж конечно, одиночества, разве может быть такое страдание не одиноким?) вдруг вам станет ясно, что всё ваше спасение

в том, чтобы почувствовать чью-нибудь так же страдающую душу, с кем-нибудь пережить ту же боль, что и ваша, – словом, невидимо ощутить подле себя любовь, дружбу, трепетное биение сердца, такого же слабого, такого же измученного, как ваше. Вам захочется говорить о своих думах и сомнениях с тем, кто так же, как и вы, переживает их. Вы схватитесь за нашу современную литературу. О, конечно, вы не знаете его, измученного писателя, он где-нибудь в тиши, далёкий от всех, проливал свои кровавые слёзы. Но ваша душа, чуткая в своих страданиях, сумеет его понять и полюбить заочно. В его страданиях вы найдёте высшие силы дальше идти и искать.

Мы убеждены, мы утверждаем, что если вы когда-нибудь подойдёте к литературе в таком состоянии, с душою открытой для любви и общих мук – вы как от ядовитой змеи броситесь прочь от нашей лживой, мёртвой «профессиональной» литературы. Вы почувствуете себя оскорблённым в своих лучших чувствах, как человек, открывающий душу свою и в ответ слышащий наглый смех. Мы пережили это, мы знаем всю эту ложь, наглую ложь литературы, которая по иронии двусмысленно зовётся «отражением жизни»

. Литературная ложь – самый непростительный, самый преступный вид лжи. И между тем, по какому-то курьёзному недоразумению, превратившемуся почти в культ, за литературную ложь общество не клеймит позором и не требует ни у кого отчёта. Литература и ложь так слились друг с другом, что вторая стала почти самым главным отличительным признаком первой

.

Нужно различать два совершенно различных вида литературной лжи: в первой мы обвиняем всю нашу литературу (исключая беллетристику), взятую в целом, во второй – авторов, не исключая и большей части беллетристов.

Ложь первого вида – самая вредная по своим последствиям, самая традиционная; она наш главный враг. В общей форме её можно определить как ложь умолчания.

Здесь надо объясниться.

Бросалось ли вам в глаза одно резкое различие между нашей художественной литературой и публицистической (опять-таки употребляя последнее слово в самом широком смысле)? В то время как вся русская художественная литература, не только в лице своих гениальных представителей, но самых заурядных рядовых её, проникнута «идеалистическим», как принято говорить, а по-нашему – религиозным направлением, публицистика, даже у талантливых писателей, окрашена позитивизмом, а у рядовых в массе просто пошлой повседневностью.

В то время как начиная с Гоголя и кончая любым заурядным журнальным рассказиком вся русская беллетристика – сплошное искание неведомого Бога

, публицистика – самодовольное сидение на месте, где всё очень просто и ясно. Отдельные имена Герцена, Лаврова

и немногих других ничего не значат. Современная публицистика не их духа. Она стала «деловой». С точки зрения этой публицистики, Иван Карамазов гораздо лучше бы сделал, если бы, вместо того, чтобы говорить с чортом, отправился к психиатру и пил бром, а Лёвин, вместо своих «исканий», прочёл «Эрфуртскую программу»

. Наша публицистика может не краснея смотреть в мученическое лицо Гаршина, и её нисколько не тянет зайти послушать, что говорят в палате № 6. К чему? Всё это болезненные настроения, c’est nerveux![7 - Нервность, раздражительность (фр.).] Говоря о фактах, нужно быть строго научным и освещать их не в связи с тем, что пробуждают они в душе, а по всем правилам ортодоксальных схем.

Ложь нашей публицистики и есть ложь её позитивизма. Ибо этот позитивизм не есть результат определённого мировоззрения, а отсутствие всякого мировоззрения. Если говорить не об отдельных лицах (по преимуществу уже умерших), можно прямо сказать, что каждое наше современное литературное явление в большей или меньшей степени – подделка. В данном случае мы упрекаем не в сознательной неискренности, а в традиционной лжи, заставляющей писать не о том, что для автора самое важное

, а о том, что возможно писать, не нарушая пошловатого, в законы приличия возведённого кодекса

. Нежелание внести свою живую, ищущую, страдающую душу в нашу литературу, а постановка на место самого важного для автора отшлифованных, приличных, бесцветных фраз – вот то, что порвало всякую связь истинно страдающих людей с нашей литературой. Но пора понять, что теперь слишком много людей, с которыми нужно вместе плакать, слишком много людей, которые подходят к литературе не как к рюмке водки для возбуждения аппетита, а как исстрадавшиеся, измученные дети к своей исстрадавшейся матери. Этим людям наша литература ничего дать не может, потому что она боится заговорить о недозволенном по литературному этикету, потому что вся она отравлена ложью умолчания.

В нашу исключительную эпоху ускоренной, лихорадочной жизни все достоинства и недостатки, правда и ложь резче обыкновенного бросаются в глаза. Может быть, потому и ложь умолчания, которую преблагополучно терпели многие годы, становится нестерпимой.

Сколько новых изданий, сколько сотен, тысяч брошюр, сколько статей, фельетонов, открытых писем, памфлетов и пр. и пр. набрано наборщиками и отпечатано за последний год. Аграрный, рабочий, женский и прочие вопросы, всеобщее, прямое, равное и тайное, всеобщее, но не прямое, прямое, но не тайное, национализация и социализация, меньшевики и большевики, эсеры, кадеты… словом, жизнь вовсю.

Ну, а любили за этот год? Умирали? Мучились, стрелялись? Не усложнилась ли внутренняя жизнь, не обострились ли все взаимоотношения, не утончилась ли психология и не сделались ли ещё загадочней, ещё неотразимее настроения и переживания человеческого духа? Политическая, общественная и партийная жизнь не установила ли интимной, органической связи с другой жизнью, которая полна радости, горя, разочарований, сомнений, надежд? Где же живой человек? Живая человеческая личность? Или всё стало под гребёнку всеобщее, прямое, равное и, главное, тайное? Ведь это же неправда, ведь это в литературе только, это литературная ложь. Вся жизнь поднялась, вся жизнь всколыхнулась, и это литературная клевета, что всё политика заслонила. Наоборот, люди никогда так не страдали, никогда так не искали святого града, не жили такой полной духовной жизнью, как теперь.

«Но позвольте, – скажете вы, – нельзя же об аграрном вопросе не писать, когда всюду голод, нельзя же о рабочем вопросе не писать, когда рабочие задыхаются от нищеты и труда, нельзя о женском вопросе не говорить, когда пол-России лишается политических прав и прав на высшее образование».

Верно, совершенно верно. Нельзя об этом не говорить. Да, обо всём этом должен говорить публицист. Но он должен говорить так, как это есть на самом деле. То есть, чтобы все вопросы были так же органически связаны с его общими вопросами, как они связаны с его живой личностью, чтобы в каждой строчке отражалась правильная перспектива, и аграрный вопрос и другие разные вопросы чтоб занимали то именно место, которое они занимают в душе его. Тогда он будет писать не только об аграрном вопросе. Тогда он «в такой момент» не устыдится писать о том, что его «Бог мучает»

, и теперь, может быть, больше, чем когда-нибудь. Да вы в статье же об аграрном вопросе и напишите это. Пора бросить ложь умолчания и обо всём говорить так, как действительно чувствуется. Тогда, и только тогда, истерзанная душа русского читателя наконец почувствует себя действительно родной и близкой литературе и найдёт в ней то, чем живёт и болеет сама. До сих пор такая живая связь была только в сфере художественного творчества. Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Гаршин, а в наше время Чехов и Короленко без всякой лжи и умалчивания раскрывали перед нами невидимую нам человеческую душу со всей её сложностью, со всеми страданиями и надеждами. Их творчество было их подлинной жизнью. Они в своих романах и повестях передали нам всю ту громадную работу, которую совершил их дух. Потому-то они и «идеалисты». Ибо, раскрывая всё, что делается в душе, обязательно договоришься до неприличий с точки зрения позитивизма. Что-нибудь одно: позитивизм – тогда ложь умолчания; правда – тогда искание Града, область идеалистическая и религиозная. Тут не о теоретических убеждениях речь. Мы не знаем теоретических взглядов Чехова, Гаршина и других названных писателей, но совершенно убеждены, что творчество их подлинно религиозное.

Итак, мы прежде всего будем бороться против лжи умолчания. Это определяет для нас и первый пункт нашего отношения к литературе, в которой мы видим одно из великих творческих начал личности.

Публицистика, всякое частное мнение по частному вопросу должны быть органически связаны не только с миросозерцанием теоретическим, но и со всей внутренней жизнью, как они связаны в живом человеке. Литература не должна умышленно или неумышленно лгать, разрывая эту внутреннюю связь, но должна сохранять её во всей её действительной полноте.

В русской литературе существует только один пример такой публицистики, это – «Дневник писателя» Достоевского. Там действительно всё частное соединяется с общим во внутреннем единстве, и, читая «Дневник писателя», живёшь с Достоевским, а не узнаешь лишь отдельные мысли его чисто головного свойства. Недаром иногда номер «Дневника» выходил в форме повести или рассказа. Вопросы политики, вопросы дня, пёстрые впечатления жизни сливались так тесно с напряжённейшими моментами его жизни, выражавшимися в его художественном творчестве, что это не могло нарушить цельности «Дневника». Получая «Кроткую»

вместо обычного публицистического номера, никому не могло прийти в голову, что он получает не «Дневник», а что-то другое. Нисколько. Пред ним раскрывались только новые, лишь художественному творчеству доступные глубины тех же идей, которые раскрывались в «Дневнике» всегда.

Можно не разделять идей «Дневника писателя», как в огромной своей части не разделяем их и мы, но не признать живую органическую его цельность невозможно.

Таким образом, это есть единственный пример (если не считать отдельные произведения В. С. Соловьёва), на который мы можем указать для пояснения того, что именно мы хотим от литературы, в чём её грех и почему мы считаем себя обязанными приступить к нашему изданию.

Но всё-таки главная критика и главный обвинительный акт против современной литературы ещё впереди, ибо не в отрицании мы полагаем всю силу борьбы с ложью, а в утверждении подлинной правды, и критикою в таком смысле должен явиться весь наш дневник в его целом.

* * *

Если первый вид лжи может быть назван ложью умолчания, то второй, наоборот, – ложью праздных слов

. Причина первой лежит в сознании, второй – в воле

. Там ложь творчества, мыслей, восприятий, здесь – ложь жизни; несомненно, между тем и другим существует большая внутренняя связь. Ведь литература только тогда будет действительно отвечать своему великому назначению, когда она будет живым лицом. Для этого она должна стать подлинно выражением лучших, страдальческих минут жизни писателя

. Читатель, когда читает благородные слова, должен верить, что всё там написанное не просто «душевные эмоции», а сама жизнь. Он должен верить, что писатель-художник, безусловно, так же живёт, как пишет. Скажут: это личная жизнь, нельзя в неё вмешиваться. Вмешиваться, может быть, и нельзя, но мы, говоря о необходимости соответствия писательства и личной жизни, вовсе не элементарным морализированием занимаемся, а утверждаем, что эта ложь бьёт сразу в двух противоположных направлениях, в одно и то же время развращая и личную жизнь, и литературу. Она устанавливается вовсе не какой-нибудь «очной ставкой», что вот, мол, вы пишете о вреде кафешантана, а сами к Омону

ходите. Не в этом тут дело. Вы могли бы писать о вреде кафешантана и пойти к Омону, и всё-таки никакого несоответствия между жизнью вашей и писаниями не было бы. Но для этого искренно и честно вы должны были бы считать злом именно то, что вы обличаете в литературе, тогда центр вашей жизни, ваш закон, определяющий жизнь, в общем, вполне давал бы вам право писать так, как вы пишете. Нарушение закона вами воспринималось бы как грех, как мучительное падение и, в свою очередь, нашло бы своё выражение опять-таки в вашем творчестве. Не к чему прибегать к «очной» ставке для того, чтобы «уличить» писателя в несоответствии его писаний с жизнью. Следствие этого греха так болезненно отражается на литературе, что язва обнаруживается без всяких юридических приёмов. Ибо, если бы литература и жизнь действительно сливались между собой, то вы всегда бы нашли там те же страдания и те же вопросы, что и в вашем сердце, как люди одной эпохи и одной страны. Как бы искусно ни прятал писатель своей личной жизни, сколько бы он ни писал горячих статей, воображая, что хорошими статьями он искупит плохую жизнь, в результате ложь обнаружится в самом его творчестве. Вы почувствуете прежде всего результат этой лжи в том, что, подойдя с открытой исстрадавшейся душой к литературе, вы не найдёте в ней ни одного нужного вам слова.

С одной стороны, литература молчит и лжёт своим молчанием, с другой – у неё слишком много слов, ставших не более как писательской техникой. Слова эти совершенно праздные, никому ненужные, ибо за ними не стоит ничья живая жизнь, и к этому второму виду лжи опять-таки все так привыкли, что даже странно кажется требование безусловного соответствия литературной проповеди с личной жизнью. К чему? Но опять-таки есть несомненные симптомы, что и это требование назрело в обществе, хотя и не сознано им во всей полноте. Симптомы заключаются в том особом интересе, сочувствии и значении, которое приобретают произведения, заведомо запечатлённые в личной жизни. Если сравнить самые благородные, самые талантливые, самые литературные статьи в каком-нибудь из наших журналов, написанные «первоклассными» публицистами, с отрывочными речами, положим, Каляева, то громадная разница тех и других будет очевидна

. Слова того, кто черпает право говорить их из собственной жизни, обязывают. А слова «праздные», хотя бы и самые «литературные», в лучшем случае возбуждают мимолётную тревогу. Общество ещё боится своё чаяние выразить в форме требования, но оно уже устало читать литературные упражнения на благородные темы и жаждет веры в правду каждого написанного слова. Когда вы теперь берёте газету, журнал или брошюру, за каждой благородной строкой вам не рисуется благородного лица, а грязная, изолгавшаяся литературная среда. Это становится тяжело нестерпимо. Этому должен быть положен конец, хотя бы в том смысле, чтобы у всякого читателя было отчётливое сознание, с кем он имеет дело. Что может быть тяжелее положения, как разговор с человеком, которому не веришь. Правда, если он умён и талантлив, слова его могут произвести известное впечатление, но всё-таки вам будет стыдно смотреть ему в глаза, и души вашей он затронуть не в силах. А ведь к литературе в её целом у всех именно такое отношение. Общество должно потребовать отчёта у писателей в их жизни, и общественное мнение должно беспощадно лишать права писать «праздные слова».