По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

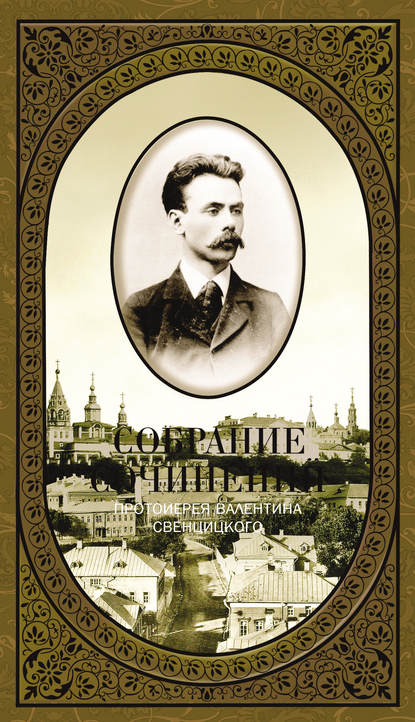

Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)

Год написания книги

2008

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Позвольте, вы расстроены… может быть, хотите пройтись, – забормотал я.

Но он, не двигаясь с места и, видимо, делая страшные усилия овладеть собой, совершенно чужим голосом сказал:

– Я сейчас получил письмо… мой брат, помните, Георгий, убит в Македонии турками.

Ни один нерв не дрогнул во мне. Словно всё это было именно так, как я ожидал. И совершенно для себя неожиданно, как заводная кукла, я проговорил:

– На днях я тоже еду в Македонию.

Родионов вскинул на меня глаза, схватил за плечи и что-то хотел сказать, но не мог.

– Знаете, заходите завтра ко мне, – сказал я.

Его присутствие тяготило меня. Мне нужно было остаться одному.

– Хорошо.

Он тиснул мою руку и исчез так же быстро, как и появился.

* * *

Встреча с Родионовым совершенно потрясла меня. Георгий, задумчивый, нежный, с лучистым взглядом, убит! Сколько невыносимого, безобразного содержания в этом слове. Схватили за горло. Прижали коленкой в живот и всунули, как в рыхлую землю, нож в живое мясо. И ужас, и боль, и отчаяние! А в последнюю секунду, в последнюю терцию чего-то такого, что называется «жизнь», мелькнула, наверное, мысль о родной семье, о тёплой знакомой комнате, письменном столе с полуразбитой чернильницей, которую подарил брат Коля… и турок ничего этого не чувствует, не знает… темно и… смерть!

О, это проклятое, гнусное слово; всякий раз, когда оно мелькает в моём мозгу, мне кажется, что я и сотой доли не выразил того, как боюсь и ненавижу его. И вдруг я еду в Македонию, бороться за чью-то чужую свободу! Я, отдающий свою жизнь за счастье других, я в роли спасителя отечества – что может быть смешнее и нелепее этого?

Если вы спросите меня, с чего я выдумал эту новую ложь, я не отвечу вам. Мне, при всей моей откровенности, часто немыслимо бывает ответить на вопрос. Не думайте, что тут какая-нибудь бессознательная психология или что-нибудь в этом роде. Просто, можно сказать, никакой нет психологии. Сплошь и рядом я выпаливаю совершенно неожиданные вещи буквально как автомат и только потом соображаю настоящий их смысл и значение.

Не раз со мной бывали такие случаи: идёшь по улице, вдруг кто-нибудь спросит: «Скажите, пожалуйста, как пройти на такую-то улицу?» – «Это вам налево», – предупредительно и неожиданно для себя говорю я; и в то же время чувствую, что делаю какую-то нелепость, потому что улица, о которой меня спрашивают, совершенно мне неизвестна.

Нечто подобное случилось и с Македонией. Клянусь, у меня не было никаких, ни злых, ни добрых, намерений сказать эту ложь. Сказал, а зачем, почему – не знаю!

И всё-таки… всё-таки в Македонию я поехал!

Выдумка, фантазия, литературные эффекты! О, господа, я вместе с вами в безумном веселье стал бы хохотать над собой, если бы это было так. Но я странный, очень странный, необычайно странный человек, и это со мной случилось. Я сам спешу согласиться, что это почти неправдоподобный случай, почти гнусная выдумка, но всё проклятие-то и заключается в этом маленьком словечке «почти». Оно невидимо, как паразит, прилепляется к каждому человеческому слову.

«А кто нам поручится, – скажете вы, – что всё сейчас здесь написанное правда? Если вы такой странный человек, вы, может быть, и в самом деле всё это врёте, так себе, сами не знаете зачем?»

Если бы вы сейчас видели моё лицо, то вы знали бы, что я тоже смеюсь вместе с вами, потому что такая мысль очень, очень смешна и совсем даже не обидна…

Но буду рассказывать по порядку.

Не прошло и получасу, как я совершенно незаметно для себя очутился в Македонии, с отрядом инсургентов. Чудеса храбрости совершает наш отряд, а я всюду первый, у всех на виду, пули свищут вокруг меня, но я неустрашимо мчусь вперёд, и турки бросаются врассыпную…

Человеческая душа представляет из себя самый возмутительный сумбур. Я тут же умудрялся воображать себя и турком, который врывается в болгарскую деревню, загоняет всех женщин в церковь, и начинается потеха. Говорю это между прочим, для курьёза.

А главное – возвращение в Москву: разговоры, расспросы и то высшее уважение, которое всегда чувствуется само собой в тоне голоса, которым говорят, в выражении глаз, которыми на тебя смотрят.

– Странное впечатление производит свистящий звук пули, – буду рассказывать я, – впечатление какой-то тоски, не то это в тебе, не то около тебя, и так жалко-жалко делается чего-то.

И я задумаюсь, точно вспоминая, и все задумаются.

– Теперь я только узнал окончательно, – тихо скажу я, – что христианство действительно спасает от страха смерти. Раньше я был уверен в этом без опыта, но теперь, положа руку на сердце, могу сказать, что ни малейшего страха не испытал я, несмотря на полное сознание того, что достаточно на вершок взять вправо, и пуля попадёт в сердце.

И снова все задумаются, и жутко станет за прошлое, и радостно, что ничего такого не случилось, и я, герой, так просто говорящий о своих подвигах, снова среди своих друзей.

Мечты были так соблазнительны, так реальны, что невольно вставал вопрос: почему бы не поехать?

Я сейчас же предвижу ваше недоверчивое замечание: каким же образом, при вашей боязни смерти, вам могло придти в голову, не в мечтах, а в действительности, ехать туда, где свищут пули?

Ваше замечание совершенно справедливо, и, как всегда, моё единственное оправдание в том, что я странный человек.

Видите ли, мечтая сначала как о чём-то совершенно несбыточном, а потом задав себе вопрос, почему бы этому и не быть, я ни одной минуты не сомневался в том, что ни малейшей опасности себя не подвергну. Я не знал, как именно всё это сделаю, как я умудрюсь съездить в Македонию и вернуться оттуда героем, ни разу не подвергнувшись опасности, но я внутренне уже решил, что это как-то возможно, что я всё это сделаю. Мне даже думать не хотелось, как именно всё это я устрою. Даже больше: такие мелочи способны были лишь расхолодить меня.

Таким образом, опасность меня не пугала нисколько. Но что, кроме этого, могло удерживать меня дома? Ничего. Даже больше, такая поездка меня выбрасывала из колеи, а это опять-таки для меня было одно из необходимых условий, чтобы выйти из того ужасного психического состояния, в котором я находился последние дни.

Я знал, что через Родионова дня в три все мои знакомые узнают о моём отъезде. Мысленно я не говорил себе «я еду», но очень хорошо чувствовал, что вопрос решён и что всё сделается само собой.

Когда теперь я вспоминаю то время и всю эту странную до нелепости поездку, мне страшно хочется узнать, случалось ли и с другими что-нибудь подобное? Во мне многое есть такое, что, я уверен, не есть моё исключительное достояние. Но вот насчёт этого я не знаю.

Не думайте, что это праздное любопытство. Знаете, я уверен, что в таких фактах больше всего выражалась моя «трупная» психология: нужно совершенно потерять всякую жизнь, чтобы какие-то силы могли так качать из стороны в сторону человеческую личность. Вот я и хотел бы знать – ведёт ли трезвость взглядов к такому безумному качанью всякого? Если да, то, Боже, какой хаос ожидает жизнь в недалёком будущем, даже думать смешно!

XI

Что такое любовь?

Я очень хорошо помню лицо Верочки, когда она отворила дверь и почти шёпотом сказала, не глядя на меня:

– Здравствуйте.

Она уже слышала о моём отъезде. Я это знал и пришёл с ней попрощаться.

Я расскажу вам, как умею, о том, что произошло в этот памятный вечер, но сумею ли передать самое важное, вскрыть самую главную черту того, что произошло, этого я не знаю. Вообще, чем глубже я вникаю в самого себя, тем яснее чувствую всю неуловимость самых основных начал психической жизни. Остаётся говорить о фактах жизни, а чуть захочешь заговорить об их источниках, сейчас же упираешься в загадочнейшее слово «индивидуальность».

Это альфа и омега всего.

С первого же взгляда на Верочку я заметил в ней что-то особенное.

Теперь, когда я вспоминаю её глаза, сиявшие какой то скрытой радостью, непривычно сдвинутые чёрные брови и нежно-розовые полудетские губы, мне хочется безумно рыдать, не знаю от чего – от нестерпимой жалости или от ужаса перед всем случившимся много спустя после того далёкого вечера. Но тогда, о, тогда я не был так сантиментален, и хотя я не понял причин её перемены, но инстинктивно чувствовал неприязнь к ней.

Она молча провела меня в свою комнату, так похожую на детскую, маленькую, уютную, тихую, усадила на диван, с какой-то новой для меня заботливостью и с необычайной неловкостью движений.

– Вы едете… я слышала, – отрывисто сказала она.

– Да, еду.

Мы помолчали.

Опять начиналась ложь – явная, несообразная ни с чем и, вместе с тем, верьте мне, так бесконечно похожая на правду! Судите меня, как хотите, но опять я буду клясться вам, что, сидя в «детской» Верочки, зная, что она видит во мне героя, едущего в Македонию умирать, и не только не разубеждая её в этом, а наоборот, разыгрывая комедию, рисуясь, если хотите, своим несуществующим благородством, – я искренно трепетал весь от тех чувств, которые были бы совершенно такими же, поезжай я в Македонию на самом деле.