По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

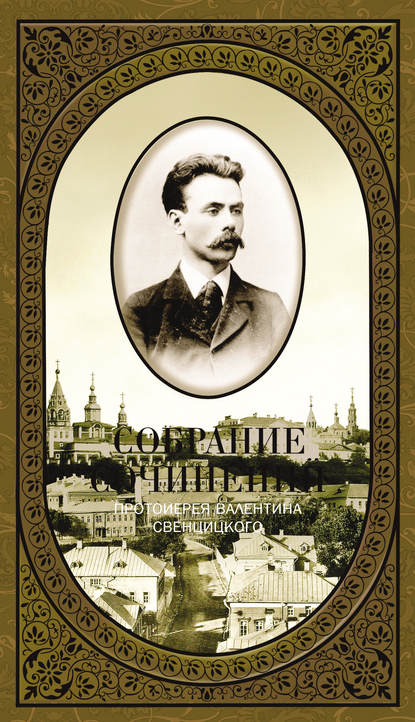

Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)

Год написания книги

2008

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

После второго звонка я стал прощаться. Я заранее, ещё дома, решил поцеловаться с Верочкой последней. Я не знаю, почему так решил. Весьма возможно, что в этом опять-таки сказалась моя любовь разыгрывать чувствительные комедии. Разве не трогательно, в самом деле: он, герой, с задумчивым взором, едет умирать за свободу, бросает привычную жизнь, друзей, любимую девушку, и вот она приехала на вокзал, никто не знает об их любви. Скрывая волненье, он целует её последнюю, чтобы ярче сохранить в памяти последнюю ласку, которую, быть может, никогда больше не суждено повторить.

Я поцеловал Верочку с невольным волнением. Губы её дрогнули, и холодная маленькая ручка до боли сжала мою руку.

Я встал на площадку вагона. Поезд вздрогнул и нехотя пополз мимо платформы. Глубоким, задумчивым взглядом обвёл я всех провожавших меня, медленно снял шляпу и низко-низко поклонился. Всё это я уже раньше придумал, заранее решил до малейшей черты, как всё это будет, и теперь воспринимал происходящее как третье лицо.

Торжественная, хорошая была минута!

Я стоял на площадке, покуда не скрылся из глаз последний электрический фонарь. Не хотелось идти в вагон – это бывает так: ещё тяжёлое настроение не охватило душу, а уже есть какое-то предчувствие, что когда сделаешь то-то и то-то, ну, хоть ногу на ногу положишь, то обязательно начнётся, а покуда не шевелишься – ничего.

Но становилось холодно, и я вошёл в вагон, тёмный, душный, почти пустой. Я сел на диван и внезапно почувствовал себя слабым, разбитым, маленьким и, главное, совсем-совсем ненужным. Изо всех углов вагона, словно пользуясь моей беспомощностью, стали выползать далёкие воспоминания, забытые чувства, а главное – вопросы и вопросы без конца; я даже не сознавал их вполне отчётливо, а так, всем существом чувствовал, что нужно на что-то обязательно, неотложно ответить…

У меня сохранилось из раннего детства одно чрезвычайно трогательное воспоминание. Мне было тогда, должно быть, лет пять. У соседей умер мальчик, такой же маленький, как и я. Помню, это было весной, цвёл жасмин. Маленький гробик весь убрали цветами. Когда его несли, я всё время придерживал за металлическую ручку, она была холодная, и мне почему-то казалось, что она тоже мёртвая. Долго после этого у меня была странная потребность играть в похороны. Я сделал себе куклу, положил её в ящичек, убрал жасмином и ходил далеко по дорожке в парк зарывать её под густой, тенистой липой. Я не любил, когда это видели другие, и всегда неудержимо плакал над своей игрушечной могилой. Весьма возможно, что тут и тогда уже было не столько любви к покойному, сколько жалости к самому себе.

Я не знаю, почему мне вспомнился в вагоне этот факт, но никогда, кажется, воспоминания о нём так больно не ударяли по моим нервам. Чтобы скрыть своё волнение, я встал и прижался головой к чёрному окну и сейчас же по какому-то инстинкту, должно быть, самосохранения, заставил своё воображение обратиться на македонских женщин. Уж я лучше не стану писать, до каких фокусов я доходил в своих мечтах, что делал я с ними и что заставлял делать их, и хотя я убеждён, что и вы тоже падки до таких картинок, но всё-таки к чему же «оскорблять» ваше «нравственное чувство»? Я мечтал, волновался, плакал – а поезд нёс меня всё дальше и дальше. Куда? О, теперь я уже знал, куда.

* * *

Дней через пять после своего отъезда я сидел в маленьком грязном номере «Русской» гостиницы в Софии и писал Верочке следующее письмо:

«Завтра я отправляюсь с отрядом инсургентов к сербской границе. Турки задерживают всех подозрительных людей, и потому мы перейдём границу пешком. В начале декабря здесь устанавливается очень суровая зима, и тогда всякая деятельность временно прекращается, таким образом, если до февраля я не возвращусь, значит, я не вернусь вовсе. Я знаю, вы поверите, что смерть меня не страшит, ибо смерть – не страшное, а великое слово. Я не хочу умирать, но дело тут не в боязни. Я не хочу умирать, потому что чувствую свой жизненный путь непройденным, силы – ещё неразвившимися, задачи – неосуществлёнными, а между тем иной раз такое страстное желание охватывает душу поднять жизнь на должную высоту. Не хочу я умирать ещё и потому, что у меня не погасла надежда и на личное, эгоистическое счастье, которым я не избалован, – и когда я думаю о том, что через две-три недели, быть может, меня и не будет, мне самому хочется плакать над собой.

Что же сказать бы вам на прощание? Просить помнить обо мне, если со мной что случится? Но разве это нужно? Ведь есть вещи, которые не забываются, а потом – пусть уж лучше мертвецы хоронят своих мертвецов. Если в моей жизни что-нибудь было достойно подражания и какая-нибудь идея достойна памяти – пусть они не умирают в вашей памяти, ну, а сам я – пустая форма.

А сказать на память что-нибудь хотелось бы. Есть одна идея, избитая до того, что потеряла свой жизненный смысл. Но я постоянно твержу её и себе и другим. Нужно любить людей. Только любить нужно конкретно и пламенно. Нужно помнить, что они мучаются и страдают так же, как мы с вами, все они нуждаются в участии, и потому личная жизнь должна определяться стремлением не к личному счастью, а к общественному благу. Это моё credo.

Прощайте. Не мучайтесь очень, если что случится. Умрём – увидимся – я верю в это. Знайте только – как бы ни мучили, как бы ни терзали меня турки, я умру, думая только о вас. Это я пишу не фразу. Заочно целую вас, моя родная, моя сестрёночка, моя дочка, моя бесценная, моя чудная девушка. Обнимаю и крещу вас: будьте счастливы, желаю тебе этого так, как вряд ли кто-нибудь когда-нибудь пожелает».

Я писал, и слёзы медленно и тяжело капали на исписанный листок. Когда я написал слово тебе, они хлынули из глаз. Я плакал, но я отлично знал, что никакой границы переходить не собираюсь, а преспокойно проживу в гостинице месяц или полтора, а потом вернусь домой.

Но я страдал, страдал искренно и глубоко. Пусть это своего рода тоже сантиментальность, не знаю там, я не мастер на термины, но жутко и беспросветно-темно было на сердце. «Чего вы разнюмились, – брезгливо скажете вы, – будто и в самом деле на смерть шли?» Эх, господа, да может быть, весь и ужас-то в том, что у страданий нет никакого смысла. Позвольте мне уж пофилософствовать. Может быть, и у жизни смысл был бы, будь хоть какой-нибудь смысл в страдании. Возьмите людей до Христа. Они страдали, и им казалось, что в их страданиях смысл есть, а потому и жизнь для них имела смысл: приблизить Христа грядущего. Ну, а теперь? Ну, я, например, за что, скажите, Бога ради, за что мои муки? Чтобы Антихрист пришёл? Но ведь он придёт, чтобы истребить окончательно жизнь. Где же тут справедливость?

О, если бы вы только могли заглянуть в мою грудь, увидать и почувствовать, как тяжело, как безумно тяжело жить, жить поневоле, во что бы то ни стало и неизвестно зачем.

Может быть, это грубое сравнение, но, право же, жизнь похожа на бойню: стоит покорное животное и ждёт, когда его хватят обухом по голове.

Если есть кто-нибудь, кто создал жизнь, то я ненавижу его всеми помыслами, всеми силами своей души!

Часть вторая

I

Марфа

Не думайте, пожалуйста, что «Марфа» – это какой-нибудь «символ», что-нибудь «евангельское», вообще нечто «иносказательное».

Ничего подобного! Это просто деревенская девка.

Правда ли, что уж это так «просто»?..

Впрочем, поменьше буду «рассуждать». Во-первых, скучно. Читатель любит рассказы занимательные, хотя бы в них скрыта была «исповедь». А во-вторых, после всего мною уже сказанного дальнейшие факты, право же, говорят сами за себя, без всяких «рассуждений».

Я увидал её зимой, на Рождестве, у Александры Егоровны. «Тётушка» устраивала для деревенских ребятишек ёлку. Народу набралось со всех окружных деревень. Ребятишки что-то пели, плясали в масках под хохот, визг и гармони.

Теснота, духота.

Меня давили и толкали со всех сторон. Подлое это состояние, когда в тесноте всё превращается в громадное, многоголовое тело. Меня просто тошнит в толпе от такого обилия мяса. И потом, толпа, где есть женщины, всегда похотлива и развратна. Ну, одним словом, гадость!

Я не уходил по какой-то странной безвольности: надо было двигаться, проталкиваться, решительно захотеть уйти – я не мог этого и тупо скучал, бессмысленно раздражался.

И вот, вдруг, почти против себя, увидал её лицо… Замечательное, беспристрастно говорю. Я думаю, только в России бывают такие лица. Роскошный цвет лица, открытый белый лоб, и главное, эти грустные доверчивые глаза, в которых столько скрытой нежности, звонкого веселья, глубокой тоски, жгучей страсти. Казалось, все огни ёлки отразились в её глазах – так радостно, возбуждённо сияли они!

Но почему-то больше всего поразили меня её крупные, тёмно-красные губы и ровный ряд белых как снег зубов.

Я смотрел на неё только несколько секунд – и, грубо расталкивая стоящих вокруг себя, бросился из комнаты.

Я не мог, просто не мог перенести такого лица – этой улыбки, этого полуоткрытого рта!

Не страсть поднялась во мне, не какая-нибудь там животная похоть – нет, это было что-то поглубже и позначительнее.

Мне больно было, физически больно от её красоты, от её вызывающей молодости. И стыд, и злость – точно какую-то обиду нанесли, оскорбили. Но всё же главное чувство, самого меня поразившее как стороннего наблюдателя, было чувство разрушения: уничтожить её, измять, стереть дотла её губы, её проклятые глаза, розовые матовые щёки, белый лоб, молодость её, нежность её, всю, всю, совсем, дотла!..

* * *

Всё это произошло больше чем через год после моего возвращения из Македонии. К этому времени Верочка была уже моей невестой!

Зачем только я смеяться разучился! Губы безжизненны стали, не заставишь их, а то бы я с ума сошёл от этого слова. «Невеста»! Самка, которую после всяческих комедий вручают счастливому самцу. Ещё бы! Ну, а для очищения совести сводничество можно назвать «браком».

Да-с, и я был тоже жених. То есть самец, обычная роль которого терпеливо ожидать, когда его самка совсем будет «готова». Моя-то роль, положим, в действительности была несколько иной, но по внешности и я всё проделывал, как «настоящий», разыгрывал, как по нотам, откуда что бралось: и вид томный, и взгляд счастливый.

Бедная Верочка, милая Верочка!..

Впрочем, спокойствие, спокойствие, буду придерживаться «эпоса».

Итак, я был жених. Повторяю, это со стороны внешней, что же касается стороны внутренней, то вряд ли можно с точностью сказать, кем, собственно, я был.

Я любил Верочку – по-своему, конечно. Я знаю, что любил её; теперь мне не для чего и не перед кем лгать. Любовником, положим, в отношении её я себя не чувствовал, но зато жалость, размягчающую душу, сантиментальную и слезливую, испытывал всем существом.

Я ласкал её – и мне плакать хотелось. Я в ней и себя как-то жалел, уродство своё, мертвечину свою. Чем ей бывало веселее, чем звонче раскатывался её смех, тем острее щемило мне сердце и жалостнее была моя ласковость.

– Ну, будет, ну пойдём, родной мой, – говорила она, близко-близко наклоняясь к моему лицу, и тащила меня куда-нибудь гулять или кататься.

И я нежно ласкал её руку, такую хрупкую, такую маленькую, совсем без мяса.

Но всё же я не столько любил её, сколько привык к ней. А ведь привычка для меня, может быть, опаснее любви!

Привычка как ватой всего обёртывает. Перестают колоть тебя всякие так называемые «впечатления» – засыпаешь, успокаиваешься…

Я привык к её лицу, оно меньше других подымало во мне надоедливых вопросов. Привык к смеху – он меньше, чем смех нового человека, раздражал и озлоблял меня. Наконец, привычка к ней успокаивала, по крайней мере отчасти, мой страх смерти: всё вдвоём как-то храбришься, а ведь с чужим человеком никогда «вдвоём» себя не почувствуешь.