По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

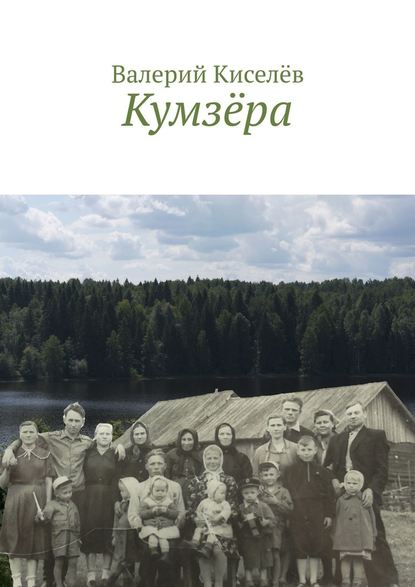

Кумзёра

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Кумзёра

Валерий Киселёв

Русский Север, Вологодчина… Старинное поселение – Кумзеро. Судьбы русских крестьян 20-го века. Как сохранить традиции деревенской жизни – об этом рассказывается в книге.

Кумзёра

Валерий Киселёв

© Валерий Киселёв, 2018

ISBN 978-5-4493-8321-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Кумзёра

Судьбы северной русской деревни

Русский Север, Вологодчина… Старинное поселение – Кумзеро. Судьбы русских крестьян 20-го века. Как сохранить традиции деревенской жизни – об этом рассказывается в книге.

«…Вот придет время, жить будет добро,

а жить будет некому»

Василий Белов, «Привычное дело»

Почему это, когда в будний день проходишь мимо нашей бани, то не замечаешь её, да и стоит она – чёрная, холодная, а в субботу с самого утра нет-нет и выглянешь в окошко – посветлела даже, и словно ждёт, чтоб ее скорее затопили. И почему это печной дым на улице не пахнет, а как потянет дымком с соседних бань, что раньше затопили, то запах – особенный какой-то, тёплый, вкусный, субботний.

Баня у нас старенькая, рубил ее дядька мой по отцу, Сергей, тракторист – леспромхозник. Мужик он был длинный, сухой, рыжий, нос – рубильником. Метко ему ответила Зоя, жена Федора, двоюродного брата отца: «А уж у тебя так одно костьё», когда он как-то оценил ее комплекцию. Зоя – баба здоровая, весом пудиков этак на восемь.

Этим летом баню, дошли руки – вывешивали. Заменили с грехом пополам восемь сгнивших бревен, а возились – целую неделю. Столько было кряхтенья, сморканья, матюгов, когда эти бревна подводили, что по затраченным усилиям вполне можно было новую баню срубить. А уж щепок-то вокруг нее, поленьев, топоров – приносили их пять, а то и дело, как понадобится, слышно: «Да где и топор-то, елки-зеленые, только что в руках держал». Окурков же – как на автобусной остановке у вокзала в большом городе.

Да, далась нам эта баня… Когда закончили, не верилось, что наконец-то все. Делали мы ее втроем: отец, дядя Сивиря (муж тёти Лины, сестры моей матери), да я. От меня, впрочем, толку было немного. Хотя в стройотряде и плотничал, но тут спецы получше меня, да и советы мои в расчет не принимались, хватало советчиков. То и дело приходил Александр Петрович Перов, наш, деревенский, не старик еще, но уже и не мужик, да с протезом. Так он с Азлы родом, но давно уже считается местным жителем. Плотник он был знатный, не один десяток домов по Кумзеру обшит его руками, да и наш тоже, а сейчас может только советы давать. Для него это и занятие, и удовольствие – посидеть с мужиками. Где еще покажешь свою квалификацию, не перед хозяйкой же. Сыпят плотницкими терминами, раз по десять бревно смерят. Часто приходится подрубать каждое бревно и убирать его – то в лузгах тесно – подрубят, то коровка велика, то паз забудут вырубить. А потом бревно вообще кривое окажется – щель такая в стене, что лапоть войдет. Сидят, курят, пока не вспомнят, что «не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох».

Поставили баню на два домкрата, показалось – стоит криво. Дядя Сивиря начал барсиком (топор в чурбаке) подбивать клин в клетку, баня и вообще на бок свалилась. Пока поставили ее на место – день и прошел. И так целую неделю, а уж предложений, как и какое бревно подводить, было будто в конструкторским бюро у юных инженеров.

И все-таки баня поставлена, щепки вокруг нее собраны и пошли на растопку, наконец-то можно идти париться. В городе в баню никогда не хожу, не то, а здесь, в деревне, топил бы ее каждый день. Пока жили дед да бабушка, то у них это был целый ритуал: дед топит, бабушка скутывает. Воды наносить была уж, конечно, моя забота.

Наш старый дом…

В баню ходил всегда вместе с дедом. Она у нас под горой, недалеко от дома. Я сбегу быстро босиком, сяду на лавочке – любил смотреть, как дед с горы спускается – с веником под мышкой, чистой рубахой, чинно, медленно. Да ведь с деревянной ногой и не побежишь. Веник распарить, первый ковш на каменку плеснуть – это была его обязанность, я сижу на полке, жду жара. Не помню, чтобы дед парился в старости, он любил только банный дух, скажет свое «угу» довольно и сидит на лавке, еле заметно улыбаясь. А в молодости он в баню в шапке ходил, чтобы уши не жгло, и, напарившись – в снег падал. Мне, бывает, невтерпеж от жара станет – убегу в предбанник, а ему хоть бы что, знай свое «угу», это хорошо, значит.

И вот баня без деда…

Больше всего я люблю, в общем-то, не сам банный ритуал – жару переношу с трудом, а люблю, напарившись, в предбаннике стоять – чтоб по телу ручьи. И идти домой из бани. Медленно, пока в горку поднимешься, не один раз по сторонам оглянешься: до чего же хорошо вокруг, да и все до травинки родное. А тихо – слышны одни кузнечики. Идешь, и не только тело, но и душа кажется промытой.

Дед всегда немного полежит после бани, потом скажет: «Чай пить станем». Трезвый он был неразговорчивый, говорил коротко и по делу: «Обедать станем», «баню станем топить».

Самовар на столе, дед опять свое «угу», добро, значит. Для него в субботу баней удовольствие не заканчивалось. Первую стопку выпивал, вторую выливал в чай. Я как-то попробовал – горечь горячая, а ему – «добро», «угу». Лицо станет умиротворенное, бабушка скажет: «Как меду наелся». Третью выпьет: – «Вот теперь все хорошо, все в порядке». Обязательно так именно и скажет, хотя какой вроде бы был до этого беспорядок…

По субботам самовара нам на троих обычно только что хватало. Разве в городе выпьешь десять чашек, а в деревне после бани это само собой. Бабушка у нас бала чаевница редкая, и платок, бывало, скинет, и катаники, так разжареет. Любила рассказывать одну и ту же историю, как она была в гостях у сватьи среднего сына: так распилась, что забыла, где и есть, будто дома.

– Пей, сватья, пей и тринадцатую, я не сцитаю, – сватья ей говорит, а бабушка пересказывала это с непередаваемой интонацией – вот, мол, воды пожалела, чашки считает.

На столе черника, морошка, земляника, варенья всех северных ягод, пироги – налитухи, насыпушки, луковик, рыбник, конечно. И обязательно рогатушки – это такой блин из ячневой муки, сочень. Загибают его по краям, а сверху начинка – пшено либо картошка, в этом случае рогатушки бабушка называла «яблашными». И картошка в них действительно получается вкуснее яблок. Этих рогатушек, горячих, съесть я мог до пяти штук зараз. Как-то спрашиваю бабушку: «А дед-то у нас любит рогатушки?» – « Что ты, готов объестись». А я, глупый, ел их одну за другой прямо из печи, забывая про деда. Ему одному бабушка их не пекла, только гостям. К чаю бывала и треска, покупная, вымоченная в кипятке, иначе и в рот не вломишь – живая соль. Последние годы ее что-то совсем не стало, один хек в магазине, а я еще помню и ряпушку соленую – неудивительно после трески да ряпушки десять чашек чая выпить. У деда любимой рыбой была снеток, но это «в прежнее время». Я ее так ни разу и не попробовал, а, бывало, прапрадед мой, Евграф Иванович, возами ее возил с озера Воже, это в середине прошлого века. Только не потому, наверное, сейчас снетка нет, что прадеды наши весь его съели – рыбка эта могла жить только в чистой воде.

Любили дед с бабушкой чай пить и в окошко поглядывать. Кто ни пройдет улицей, обязательно дед скажет:

– Феклиска вроде идет.

– Да какая это Феклиска, Афонаска прошла, – скажет бабушка. – В магазин на Пашинскую.

– Нет, не Афонаска, а Гранька Спирова.

Если пройдет кто-то из дальней деревни или гости к кому-нибудь с чемоданами, то тут уж спор обязательно.

– Да то Филанида, с Дору бывала, еще в Марковскую выхаживала за Киню Ухова.

– Повно ты, да она за ним и не бывала, это сестра ее, Агнея, за ним бывала.

– Да что я, не знаю? – рассердится дед.

Память у него была хуже, чем у бабушки. Та знала не только всех ровесниц во всех деревнях, а в Кумзере их у нас, слава Богу, целых пятьдесят, но и у кого сколько детей, кого как зовут, кто на ком женат, кто с кем и когда гуливал. Иной раз расспорят и серьезно, хотя повод-то, кто прошел дорогой – Марья с Балуковской или Дарья с Глазихи.

Напившись чаю, идем с дедом на крыльцо покурить. Не признавал он ни сигарет, ни папирос, только махорку, да и бумагу к ней не каждой газеты. «Правду» и «Призыв» районный считал неподходящими. А вот «Красный Север», областную газету, в самый раз. У других газет, говорил, бумага горькая. Хотя наверняка печатались они все в одной типографии и на одной бумаге. Вот на крыльце-то или на лавочке перед домом после трех стопок и станет дед поразговорчивей, да и то, если ему задавать вопросы. Все «прежнее» у него, конечно, лучше настоящего, и качественнее и надежнее.

– Раньше чай был фабрики Высоцкого, табак Дунаевский, а спички Лапшина, – или скажет: – При царе при Николашке ели белые олажки, а теперича совет, ничего у нас и нет.

Это в шутку, понятно, хотя и злая частушка. Впрочем, в начале колхозной жизни звучала она правдой. Кого-то еще посадили в деревне за эту частушку. Из нашей деревни одного мужика посадили только за то, что пьяный сказал с глупой гордостью: « Мы теперь – сэсэряне!» Дескать, сейчас не Россия, а СССР, и не русские мы, а «сэсэряне». Хотя вряд ли мужики в деревнях ощущали себя перед революцией именно русскими. Дед рассказывал, что когда стали брать мужиков на германскую войну, писарь в Кадникове спрашивал: «Какой национальности?» – «Чего? Национальности? Кумзёра мы…» «Это что еще за нация такая?» – удивлялся писарь.

Как мой отец вспоминал о своем детстве: «Так бы я сейчас и промчался на санках с горы с горящим лаптем в сторону огромного костра, а фактически в темноту, зажмурив глаза, в вихри снежные. Чудно! С этим и только с этим связаны мои детские воспоминания. Целый день на горе, на санках, в снегу, руки посинели. И вот со слезами на глазах возвращаешься домой, а сам не можешь снять рукавицы. Заботливая мать с теплым урчанием и руганью снимает пиджак, шапку и валенки, достает ковшик воды из кадушки, и ты опускаешь туда свои холодные посиневшие руки. На глазах слезы, зубы стучат, руки страшно болят, но прошло 10—15 минут, и ты согрет и, как ни в чем ни бывало, сидишь на лежанке и дразнишь кошку».

Из воспоминаний Евстафия Ивановича Бухманова:

– Я родился в деревне Семеновской. У меня было обычное для предвоенного времени детство… Мой отец Иван служил в армии – сначала в царской, потом в Красной – 11 лет… Хорошо помню всех своих односельчан. У известного на все Кумзеро нашего деревенского кузнеца Фёдора Евграфовича Киселева было трое сыновей – Иван, Александр и Сивирьян, две сестры и брат Григорий, хороший печник. В войну погиб его сын Александр. У Евграфа Киселева была дочь Пелагея, замуж не выходила, и брат Илья. У Ильи сыновья – Андрей и Павел, у Павла сын Трифон, конюх, у него две дочери. Хорошо помню Петра Максимовича Гусева, – его могила у церкви была. Его сын Александр умер от ран после японской войны.

Помню, как раскулачивали в начале тридцатых годов… У нас в деревне раскулачивать хотели Ивана Киселева, старшего сына кузнеца Фёдора, но Фёдор сказал: «Ваньку не трожьте, я за него пойду!» И сгинул где-то на Севере. Помню разговоры, что наш кумзерский поп сдал на хранение Ивану Киселеву какие-то ценности, а когда через несколько лет вернулся за ними, услышал от Ивана: «Ничего ты мне не оставлял!»

Много лет спустя Фёдор Иванович Киселев нашел у себя в доме тарелку с серебряными полтинниками, сдал государству как клад, и получил 60 рублей.

В Кумзере сначала было организовано 11 колхозов. Кроме ферм было три овцефермы на 50—70 голов, две свинофермы на 50 голов. Только в нашей Семеновской было 14 коней. Сейчас на все Кумзеро – один конь, в деревне Бильской…

Помню, что в 1940 г. в нашей деревне Семеновской в 32-х домах насчитывалось 124 человека. В Ворсенской, есть у меня такие данные, перед войной жили 46 человек, в Марковской – 69, в Лаврихе – 65, в Пошивчихе – 108, в Оденневской – 157 человек.

В Великую Отечественную из нашей деревни погибли четыре человека: Александр Николаевич Бухманов, Александр Васильевич Гусев (с 1922 года рождения, летчик), Вячеслав Михайлович Гусев и Александр Григорьевич Киселев.

Ветфельдшером в Кумзере я стал в 1956 году, обслуживал 15 деревень (Ракула и Хряски).

В 15 деревнях, которые я обслуживал, в конце 50-х годов было 220 личных коров. Фермы были в деревнях: Павшиха, Семеновская, Оденневская, Пошивчиха, Дор, Балуковская, Давыдовская, Глазиха. В 1957 году построили ферму в Пашинской на 100 коров. Всего на моем участке на фермах было около 400 коров.

В Шабзере было 16 деревень, в конце 50-х годов там насчитывалось 1542 человека, было 5 ферм. Еще фермы были в деревнях Горка, Щукинская, Назариха, Воронино, Лысовская, Ерофеевская, Павшиха. Всего в Кумзере к началу 60-х годов было около трех тысяч коров. Раньше, по нормам, хозяйственное пользование коровы было – 15 лет, сейчас – всего 5 лет.

Валерий Киселёв

Русский Север, Вологодчина… Старинное поселение – Кумзеро. Судьбы русских крестьян 20-го века. Как сохранить традиции деревенской жизни – об этом рассказывается в книге.

Кумзёра

Валерий Киселёв

© Валерий Киселёв, 2018

ISBN 978-5-4493-8321-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Кумзёра

Судьбы северной русской деревни

Русский Север, Вологодчина… Старинное поселение – Кумзеро. Судьбы русских крестьян 20-го века. Как сохранить традиции деревенской жизни – об этом рассказывается в книге.

«…Вот придет время, жить будет добро,

а жить будет некому»

Василий Белов, «Привычное дело»

Почему это, когда в будний день проходишь мимо нашей бани, то не замечаешь её, да и стоит она – чёрная, холодная, а в субботу с самого утра нет-нет и выглянешь в окошко – посветлела даже, и словно ждёт, чтоб ее скорее затопили. И почему это печной дым на улице не пахнет, а как потянет дымком с соседних бань, что раньше затопили, то запах – особенный какой-то, тёплый, вкусный, субботний.

Баня у нас старенькая, рубил ее дядька мой по отцу, Сергей, тракторист – леспромхозник. Мужик он был длинный, сухой, рыжий, нос – рубильником. Метко ему ответила Зоя, жена Федора, двоюродного брата отца: «А уж у тебя так одно костьё», когда он как-то оценил ее комплекцию. Зоя – баба здоровая, весом пудиков этак на восемь.

Этим летом баню, дошли руки – вывешивали. Заменили с грехом пополам восемь сгнивших бревен, а возились – целую неделю. Столько было кряхтенья, сморканья, матюгов, когда эти бревна подводили, что по затраченным усилиям вполне можно было новую баню срубить. А уж щепок-то вокруг нее, поленьев, топоров – приносили их пять, а то и дело, как понадобится, слышно: «Да где и топор-то, елки-зеленые, только что в руках держал». Окурков же – как на автобусной остановке у вокзала в большом городе.

Да, далась нам эта баня… Когда закончили, не верилось, что наконец-то все. Делали мы ее втроем: отец, дядя Сивиря (муж тёти Лины, сестры моей матери), да я. От меня, впрочем, толку было немного. Хотя в стройотряде и плотничал, но тут спецы получше меня, да и советы мои в расчет не принимались, хватало советчиков. То и дело приходил Александр Петрович Перов, наш, деревенский, не старик еще, но уже и не мужик, да с протезом. Так он с Азлы родом, но давно уже считается местным жителем. Плотник он был знатный, не один десяток домов по Кумзеру обшит его руками, да и наш тоже, а сейчас может только советы давать. Для него это и занятие, и удовольствие – посидеть с мужиками. Где еще покажешь свою квалификацию, не перед хозяйкой же. Сыпят плотницкими терминами, раз по десять бревно смерят. Часто приходится подрубать каждое бревно и убирать его – то в лузгах тесно – подрубят, то коровка велика, то паз забудут вырубить. А потом бревно вообще кривое окажется – щель такая в стене, что лапоть войдет. Сидят, курят, пока не вспомнят, что «не клин бы да не мох, так и плотник бы сдох».

Поставили баню на два домкрата, показалось – стоит криво. Дядя Сивиря начал барсиком (топор в чурбаке) подбивать клин в клетку, баня и вообще на бок свалилась. Пока поставили ее на место – день и прошел. И так целую неделю, а уж предложений, как и какое бревно подводить, было будто в конструкторским бюро у юных инженеров.

И все-таки баня поставлена, щепки вокруг нее собраны и пошли на растопку, наконец-то можно идти париться. В городе в баню никогда не хожу, не то, а здесь, в деревне, топил бы ее каждый день. Пока жили дед да бабушка, то у них это был целый ритуал: дед топит, бабушка скутывает. Воды наносить была уж, конечно, моя забота.

Наш старый дом…

В баню ходил всегда вместе с дедом. Она у нас под горой, недалеко от дома. Я сбегу быстро босиком, сяду на лавочке – любил смотреть, как дед с горы спускается – с веником под мышкой, чистой рубахой, чинно, медленно. Да ведь с деревянной ногой и не побежишь. Веник распарить, первый ковш на каменку плеснуть – это была его обязанность, я сижу на полке, жду жара. Не помню, чтобы дед парился в старости, он любил только банный дух, скажет свое «угу» довольно и сидит на лавке, еле заметно улыбаясь. А в молодости он в баню в шапке ходил, чтобы уши не жгло, и, напарившись – в снег падал. Мне, бывает, невтерпеж от жара станет – убегу в предбанник, а ему хоть бы что, знай свое «угу», это хорошо, значит.

И вот баня без деда…

Больше всего я люблю, в общем-то, не сам банный ритуал – жару переношу с трудом, а люблю, напарившись, в предбаннике стоять – чтоб по телу ручьи. И идти домой из бани. Медленно, пока в горку поднимешься, не один раз по сторонам оглянешься: до чего же хорошо вокруг, да и все до травинки родное. А тихо – слышны одни кузнечики. Идешь, и не только тело, но и душа кажется промытой.

Дед всегда немного полежит после бани, потом скажет: «Чай пить станем». Трезвый он был неразговорчивый, говорил коротко и по делу: «Обедать станем», «баню станем топить».

Самовар на столе, дед опять свое «угу», добро, значит. Для него в субботу баней удовольствие не заканчивалось. Первую стопку выпивал, вторую выливал в чай. Я как-то попробовал – горечь горячая, а ему – «добро», «угу». Лицо станет умиротворенное, бабушка скажет: «Как меду наелся». Третью выпьет: – «Вот теперь все хорошо, все в порядке». Обязательно так именно и скажет, хотя какой вроде бы был до этого беспорядок…

По субботам самовара нам на троих обычно только что хватало. Разве в городе выпьешь десять чашек, а в деревне после бани это само собой. Бабушка у нас бала чаевница редкая, и платок, бывало, скинет, и катаники, так разжареет. Любила рассказывать одну и ту же историю, как она была в гостях у сватьи среднего сына: так распилась, что забыла, где и есть, будто дома.

– Пей, сватья, пей и тринадцатую, я не сцитаю, – сватья ей говорит, а бабушка пересказывала это с непередаваемой интонацией – вот, мол, воды пожалела, чашки считает.

На столе черника, морошка, земляника, варенья всех северных ягод, пироги – налитухи, насыпушки, луковик, рыбник, конечно. И обязательно рогатушки – это такой блин из ячневой муки, сочень. Загибают его по краям, а сверху начинка – пшено либо картошка, в этом случае рогатушки бабушка называла «яблашными». И картошка в них действительно получается вкуснее яблок. Этих рогатушек, горячих, съесть я мог до пяти штук зараз. Как-то спрашиваю бабушку: «А дед-то у нас любит рогатушки?» – « Что ты, готов объестись». А я, глупый, ел их одну за другой прямо из печи, забывая про деда. Ему одному бабушка их не пекла, только гостям. К чаю бывала и треска, покупная, вымоченная в кипятке, иначе и в рот не вломишь – живая соль. Последние годы ее что-то совсем не стало, один хек в магазине, а я еще помню и ряпушку соленую – неудивительно после трески да ряпушки десять чашек чая выпить. У деда любимой рыбой была снеток, но это «в прежнее время». Я ее так ни разу и не попробовал, а, бывало, прапрадед мой, Евграф Иванович, возами ее возил с озера Воже, это в середине прошлого века. Только не потому, наверное, сейчас снетка нет, что прадеды наши весь его съели – рыбка эта могла жить только в чистой воде.

Любили дед с бабушкой чай пить и в окошко поглядывать. Кто ни пройдет улицей, обязательно дед скажет:

– Феклиска вроде идет.

– Да какая это Феклиска, Афонаска прошла, – скажет бабушка. – В магазин на Пашинскую.

– Нет, не Афонаска, а Гранька Спирова.

Если пройдет кто-то из дальней деревни или гости к кому-нибудь с чемоданами, то тут уж спор обязательно.

– Да то Филанида, с Дору бывала, еще в Марковскую выхаживала за Киню Ухова.

– Повно ты, да она за ним и не бывала, это сестра ее, Агнея, за ним бывала.

– Да что я, не знаю? – рассердится дед.

Память у него была хуже, чем у бабушки. Та знала не только всех ровесниц во всех деревнях, а в Кумзере их у нас, слава Богу, целых пятьдесят, но и у кого сколько детей, кого как зовут, кто на ком женат, кто с кем и когда гуливал. Иной раз расспорят и серьезно, хотя повод-то, кто прошел дорогой – Марья с Балуковской или Дарья с Глазихи.

Напившись чаю, идем с дедом на крыльцо покурить. Не признавал он ни сигарет, ни папирос, только махорку, да и бумагу к ней не каждой газеты. «Правду» и «Призыв» районный считал неподходящими. А вот «Красный Север», областную газету, в самый раз. У других газет, говорил, бумага горькая. Хотя наверняка печатались они все в одной типографии и на одной бумаге. Вот на крыльце-то или на лавочке перед домом после трех стопок и станет дед поразговорчивей, да и то, если ему задавать вопросы. Все «прежнее» у него, конечно, лучше настоящего, и качественнее и надежнее.

– Раньше чай был фабрики Высоцкого, табак Дунаевский, а спички Лапшина, – или скажет: – При царе при Николашке ели белые олажки, а теперича совет, ничего у нас и нет.

Это в шутку, понятно, хотя и злая частушка. Впрочем, в начале колхозной жизни звучала она правдой. Кого-то еще посадили в деревне за эту частушку. Из нашей деревни одного мужика посадили только за то, что пьяный сказал с глупой гордостью: « Мы теперь – сэсэряне!» Дескать, сейчас не Россия, а СССР, и не русские мы, а «сэсэряне». Хотя вряд ли мужики в деревнях ощущали себя перед революцией именно русскими. Дед рассказывал, что когда стали брать мужиков на германскую войну, писарь в Кадникове спрашивал: «Какой национальности?» – «Чего? Национальности? Кумзёра мы…» «Это что еще за нация такая?» – удивлялся писарь.

Как мой отец вспоминал о своем детстве: «Так бы я сейчас и промчался на санках с горы с горящим лаптем в сторону огромного костра, а фактически в темноту, зажмурив глаза, в вихри снежные. Чудно! С этим и только с этим связаны мои детские воспоминания. Целый день на горе, на санках, в снегу, руки посинели. И вот со слезами на глазах возвращаешься домой, а сам не можешь снять рукавицы. Заботливая мать с теплым урчанием и руганью снимает пиджак, шапку и валенки, достает ковшик воды из кадушки, и ты опускаешь туда свои холодные посиневшие руки. На глазах слезы, зубы стучат, руки страшно болят, но прошло 10—15 минут, и ты согрет и, как ни в чем ни бывало, сидишь на лежанке и дразнишь кошку».

Из воспоминаний Евстафия Ивановича Бухманова:

– Я родился в деревне Семеновской. У меня было обычное для предвоенного времени детство… Мой отец Иван служил в армии – сначала в царской, потом в Красной – 11 лет… Хорошо помню всех своих односельчан. У известного на все Кумзеро нашего деревенского кузнеца Фёдора Евграфовича Киселева было трое сыновей – Иван, Александр и Сивирьян, две сестры и брат Григорий, хороший печник. В войну погиб его сын Александр. У Евграфа Киселева была дочь Пелагея, замуж не выходила, и брат Илья. У Ильи сыновья – Андрей и Павел, у Павла сын Трифон, конюх, у него две дочери. Хорошо помню Петра Максимовича Гусева, – его могила у церкви была. Его сын Александр умер от ран после японской войны.

Помню, как раскулачивали в начале тридцатых годов… У нас в деревне раскулачивать хотели Ивана Киселева, старшего сына кузнеца Фёдора, но Фёдор сказал: «Ваньку не трожьте, я за него пойду!» И сгинул где-то на Севере. Помню разговоры, что наш кумзерский поп сдал на хранение Ивану Киселеву какие-то ценности, а когда через несколько лет вернулся за ними, услышал от Ивана: «Ничего ты мне не оставлял!»

Много лет спустя Фёдор Иванович Киселев нашел у себя в доме тарелку с серебряными полтинниками, сдал государству как клад, и получил 60 рублей.

В Кумзере сначала было организовано 11 колхозов. Кроме ферм было три овцефермы на 50—70 голов, две свинофермы на 50 голов. Только в нашей Семеновской было 14 коней. Сейчас на все Кумзеро – один конь, в деревне Бильской…

Помню, что в 1940 г. в нашей деревне Семеновской в 32-х домах насчитывалось 124 человека. В Ворсенской, есть у меня такие данные, перед войной жили 46 человек, в Марковской – 69, в Лаврихе – 65, в Пошивчихе – 108, в Оденневской – 157 человек.

В Великую Отечественную из нашей деревни погибли четыре человека: Александр Николаевич Бухманов, Александр Васильевич Гусев (с 1922 года рождения, летчик), Вячеслав Михайлович Гусев и Александр Григорьевич Киселев.

Ветфельдшером в Кумзере я стал в 1956 году, обслуживал 15 деревень (Ракула и Хряски).

В 15 деревнях, которые я обслуживал, в конце 50-х годов было 220 личных коров. Фермы были в деревнях: Павшиха, Семеновская, Оденневская, Пошивчиха, Дор, Балуковская, Давыдовская, Глазиха. В 1957 году построили ферму в Пашинской на 100 коров. Всего на моем участке на фермах было около 400 коров.

В Шабзере было 16 деревень, в конце 50-х годов там насчитывалось 1542 человека, было 5 ферм. Еще фермы были в деревнях Горка, Щукинская, Назариха, Воронино, Лысовская, Ерофеевская, Павшиха. Всего в Кумзере к началу 60-х годов было около трех тысяч коров. Раньше, по нормам, хозяйственное пользование коровы было – 15 лет, сейчас – всего 5 лет.