По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

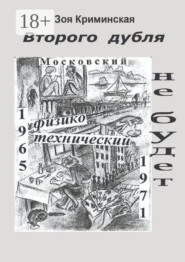

Второго дубля не будет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Но чем больше я боялась потерять варежки, тем чаще теряла.

Еще были деревянные ручки со стальными перышками и чернильницы-непроливашки. Непроливашки – это наглая ложь! Чернила из них выливались и заливали учебники и тетради, парты и новенькую клеенку на столе, где я учила уроки. Они попадали на форму, на фартуки, на руки. Стальные перья все время ломались, ведь писать надо было с нажимом! Как нажмешь один раз, так перышко и откроет клюв и начинает царапать бумагу. Нужно вставлять новое. В школу ходили с портфелем, и в мешочке затягивающемся – непроливашка. А тут на пути горка. Ну кто удержится и не съедет с нее на портфеле? А что при этом будет со стеклянной непроливашкой? И с чем идти в школу, как писать? Хороший сосед по парте, конечно, даст чернильницу. Поставит посередине и можно макать вдвоем. Я сижу вместе с Галей, она меня выручит – ей не впервой, но с ней таких глупостей, как со мной, не происходит, и мне неловко, что я ее, в свою очередь, выручить не могу.

Деревянные ручки я сгрызала до металла. Пальцы у меня всегда были в несмываемых чернильных пятнах. После приема в пионеры я жевала концы галстука. Но ногти не грызла никогда, напуганная раз и навсегда страшным словом инфекция, которая сидит у меня под ногтями и только и ждет, чтобы поселиться во мне.

Гражданскую сознательность и советский патриотизм нам прививали на примере пионера Павлика Морозова. Эта история меня устрашала. Я не могла себе представить, как родные могли убить своего мальчика, даже если он и донес на них. Кулаки представлялись мне бесчеловечными существами, лишенными даже родительский чувств. Смущало меня только, что Павлик донес, где хранится хлеб, а ведь этим хлебом его родные собирались кормить и его тоже. Во всяком случае в моем представлении Павлик, без сомнения герой, жертва ненавидящих советскую власть людей.

В это время я уже много читаю сама. Детские советские книжки вроде «Васек Трубачев и его товарищи» и «Дети Сталинвороша». Жюля Верна «Таинственный остров» мне прочитала бабушка! И только потом я сама.

Читая про жизнь людей до революции, я всегда высчитывала, доживет ли герой до 17 года, до светлого будущего, или нет. Если нет, то выходило, что он несчастный человек, умер раньше срока, так и не узнав торжества правды и справедливости.

Я радовалась, что родилась вовремя и живу прямо в светлом будущем, и никто не сможет меня тиранить. Мне-то повезло, но каково остальному человечеству, которое жило до меня и так и умерло, не прозрев?

После курсов мама устроилась на полставки в лабораторию врачом-лаборантом. Туда мне можно приходить, в отличие от ее кабинете в поликлинике, куда ходить нельзя. Я у мамы, она в белом халате и в хорошем расположении духа; смеясь, вырывает у меня волос, кладет его под микроскоп, и я долго удивленно гляжу на коричневую, в палец толщиной полоску под микроскопом, потом мама дает мне посмотреть каплю воды, крылышко от засохшей мухи. Я в восторге. Глядя, как я радуюсь, смеется и мамина лаборантка Любочка, хорошенькая молодая девушка-татарочка со смуглой кожей и темными глазами. Они дружат с мамой, Люба обсуждает с мамой какие-то свои сердечные дела, а я жду, когда мама соберется домой. Лаборатория расположена напротив моей школы в низеньком одноэтажном кирпичном здании. Вокруг небольшой садик, в нем растут даже березы.

Лето в Карталах жаркое, без дождей, бывают пыльные смерчи. Как закрутит столб пыли посредине дороги, потом долго сплевываешь песок, трешь глаза. Если выйти на окраину города, то кругом сплошная степь и ковыль. Линия горизонта ровная и ничего нет.

В городе есть парк. Посаженный. Помню из деревьев только кусты сирени. В траве много ящериц. Иногда они залезают на камень и греются на солнце. Если ухватить ящерку за хвост, то она убежит, а хвостик оставит в руках.

В парке клумбы. Помню львиный зев, который мы рвали, а потом играли в собачки. Нажмешь посредине цветка, он открывает рот как собачья пасть. Но парк далеко от дома и меня туда редко пускают.

Осенью по двору ветер гоняет засохшие шары перекати-поле. Колючие кусты больно царапают ноги даже сквозь чулки.

Базар далеко и ездим туда на автобусе. Это маленький автобус, в нем много народу и жарко летом, а зимой холодно и все равно душно. Базар расположен в деревенской части станции. Возле него построили элеватор, когда стали запахивать целину. Помню пшеницу, золотой горой насыпанную прямо на землю возле элеватора. Мама опечалена тем, что пшеница намокла и преет.

– А зимой опять в очереди за хлебушком стоять, – говорит она. Мама, пережившая страшный голод Ленинградской блокады, никогда не позволяет мне выбросить недоеденный кусок хлеба. – Хлебушек отомстит, – говорит она.

Хлебные объедки мы собираем и отдаем маминым знакомым в деревню, которые кормят ими кур. Мамины знакомые в деревне – это Иван Федорович Ткаченко и его семья. Иван Федорович – мамин больной, которого она как-то раз попросила сделать за небольшую плату табуретки. Он сделал, его работа понравилась, и постепенно мама и бабушка подружились с ним и его женой Валей. По возрасту они попадали как раз между мамой и бабушкой. Иногда мы ходили к ним в их домик с палисадником на жареную картошку. Валя очень вкусно жарила картошку на сале на чугунной сковородке. Еще они подавали огурчики со своего огорода, летом свежие, зимой соленые. Их младшая дочка училась в педагогическом техникуме, а сыновей я не помню, они жили отдельно. Иван Федорович выгодно отличался от русского мастерового люда тем, что совершенно не пил. Тогда я очень удивлялась восхищением мамы и бабушки таким фактом и гордостью и радостью Вали, что ей так повезло с мужем.

– Вот мама и бабушка тоже не очень потребляют спиртное, а кто-нибудь ставит им это в заслугу? – думала я, уча уроки и одновременно слушая разговоры взрослых

Летом у Ткаченко бывало хорошо. Уйдешь от взрослых, сядешь на скамеечку возле дома и млеешь от запаха левкоев и табака, который усиливается на закате солнца.

В третьем классе я вела дневник. День прожит, а потом забыт, а жалко. Надо его удержать. И я села за писание, при моей небольшой любви к этому процессу ведение дневника – это подвиг. Каждая запись кончалась словами – я поела и легла спать. Мама нашла его и много смеялась. Он не сохранился.

Сохранился дневник, общая тетрадь в разодранной обложке, который я вела с 4 класса и до окончания школы.

Как-то во двор завезли кирпичи. И я весь июнь занималась стройкой, таскала эти кирпичи взад-вперед. Мы с Ольгой Решетниковой, моей закадычной подругой строили дом. Руки у меня в вечных цыпках, непромытую грязь с рук я мажу на полотенце и бабушка сердится. – На тебя не напасешься чистых полотенец, – говорит она. Но мыть руки долго и холодно. Воды теплой в кранах нет.

Линка часто ест прямо на улице. Выбегает с куском из дому, жуя на ходу. Мне это запрещено, это называется кусочничать. Но иногда Лина приносит из магазина просоленую сухую кильку, как воблу. Она ест ее из кулечка, и мне хочется тоже. Я выклянчиваю у бабушки 10 копеек и покупаю кулек этой ржавой мелкой соленой рыбки и ем ее вместе с Линой. Слипшиеся рыбешки натолканы в подозрительную газету. Я таскаю эти рыбки немытыми руками и запихиваю в рот. Мама просто умерла бы при виде такой гигиены питания, но запретный плод всегда сладок.

Вечерами летом можно долго гулять, ведь завтра не в школу. Сидим на лавочке и пугаем друг друга страшилками:

– В черном-пречерном доме в черной-пречерной комнате на черном-пречерном столе стоит черный-пречерный гроб. В черном-пречерном гробу лежит черный-пречерный покойник. Он встает…..

Говорится это медленно, свистящим шепотом нараспев. И дальше с вскриком хватаешь слушателя за руку.

Иногда играем в цветы. Чаще в барыню.

– Вам барыня прислала голик да веник, да сто рублей денег. Велела не смеяться, не улыбаться, губы бантиком не делать, да и нет не говорить, черно с белым не носить.

Я специалист по рассмешению. Только Линка может мне противостоять и не рассмеяться.

И конечно, в прятки. В прятки играли и зимой и летом. Зимой ползали всё в том же садике, прячась за кустики акации, летом за время счета успевали убегать далеко (одежда не мешала) и прятались за сараи и дома.

Считалок было много: «Стакан лимон – выйди вон!», «Эники-Беники. Ели вареники», «Эники Беники, иог», «Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана…», «Ах, как с горки катится Голубое платьице…», «На золотом крыльце сидели…».

Избегавшись за целый день, пропахшая пылью, травой и солнцем, в сумерках, после третьего призыва из форточки «Зоя, немедленно домой», я наконец приползаю в светлое нутро комнаты. Даже при жаре в 30 градусов, которая в Карталах не редкость, в нашей комнате прохладно, и домашние не страдают от жары, не то что соседи, у которых оба окна на юг.

Дома давно меня ждет ужин, правда, остывший, и его нужно подогреть, съесть холодным мне не разрешат – вредно для желудка.

Бабушка нагрела полный чайник воды – мне надо мыть ноги. Сижу на табуретке, опустив ноги в теплую воду, тихонько шевелю пальцами. Наклоняясь к ногам, слышу запах пыли, горький запах трав и загара, и это на всю жизнь будет ассоциироваться у меня с запахом лета в средней полосе России.

– Смотри, мама, – говорит моя мама бабушке, – до чего добегалась, сейчас уснет на стуле.

Голос матери возвращает меня к действительности, я вытираю ноги, выливаю воду и бухаюсь в постель. Уже засыпая, слышу бабушкино ворчание

– А кто посуду за тобой будет мыть? Мух-то разводишь. – Но я не отвечаю, я уже сплю.

Если идти пешком в сторону базара, то проходишь мимо невзрачной речушки. Помню мутную воду и скользкий глинистый спуск к ней. Ходить мне туда запрещено, но все девчонки со двора идут купаться, и я иду с ними тайком. Мы спустились к речке, залезли в воду (она была теплая) и только стали визжать и прыгать, как на берегу появились незнакомые мальчишки, деревенские, забрали нашу одежду, а когда мы попытались ее отобрать, согнали нас в кучку и повели неизвестно куда. Мальчишки были маленькие, нашего возраста и моложе, но вооруженные длинными кнутами, которыми они грозно махали. Концы кнутов свистели в воздухе и страшно было попасть под их удары. Мы хныкали и просили вернуть одежду, а они хлестали кнутами, стараясь попасть по нашим ногам и кричали: – Городские! Городские! Мы городских поймали! Не ходите к нам купаться!

Их ненависть была очевидна и совершенно мне не понятна. Ну городские, ну и что теперь?

– Что речка ваша? – спросила я одного, за что получила кнутом по голым ногам.

Вздулась красная полоса, я подпрыгнула от сильной боли и с ужасом смотрела на ногу. Ну чем можно объяснить такие полосы? Наверное, придется рассказывать дома всю правду, если я вообще сегодня попаду домой.

Гоняли они нас долго, не меньше двух часов. Мы очень устали, но и наши преследователи тоже утомились. Они просто и сами не представляли, что делать со своей добычей.

Ольга все тянула свое: – Мальчики, отдайте нам одежду, миленькие, отдайте.

Наконец деревенским все это надоело, они потихоньку стали нормально с нами разговарить и раздумывать, не отпустить ли нас с миром. Драться с девчонками было непочетно, да и как с нами драться, если мы только прикрываемся руками и хнычем. В конце концов, нам бросили наши платьица и юбочки, мы оделись и пошли домой.

Красная полоса была выше края юбки и не очень видна. – Где тебя черти носят без обеда!? – так встретила меня бабушка. Я заторопилась к столу и оставила вопрос без ответа. На этом домашнее разбирательство и кончилось. Но больше я на речку не ходила. Всё звала маму пойти туда по выходным, но уговорила, по-моему, только один раз. Мама брезговала купаться в такой грязной луже.

В июле мама послала меня в пионерлагерь под Миассом. Я впервые попала в смешанный лес и была покорена его красотой. Но в лагере мне было трудно. Зябко рано вставать, бежать на зарядку в спортивной одежде, а потом в пионерской форме на построение и поднятие флага. Тяжело было мыть полы в нашей спальне, когда мы дежурили (я мыла очень плохо, не умела отжать тряпку, после моего мытья на полу оставались грязные разводы, девчонки сразу просекли, что я не мою дома полы, и дразнили меня белоручкой), и, главное, противно утром выносить парашу (большой таз с ручками, наполненный мочой, которая плескалась на руки, когда ее несешь и удручающе пахла). Было очень противно и очень тяжело носить по утрам этот таз. Но это только во время дежурства. Между завтраком и обедом был большой перерыв в еде и очень хотелось есть перед обедом. Я не помню такого чувства голода дома. Кроме того, я впервые была одна, без мамы и бабушки и скучала по ним. Зато была речка, можно было купаться, правда, по часам, вернее по минутам. Вечерами жгли костры. Иногда убегали через дырки в заборе в лес одни, но редко и, кажется, это было после 4-го класса, когда были постарше. В дальнем конце территории лагеря располагалась большая спортивная площадка, где, помимо прочего был канат и вертикальная палка для лазания по ней. Я повисала на этой палке как плеть, не могла сдвинуться ни на сантиметр наверх и очень завидовала ловким, как обезьянки, девчонкам, которые быстро перебирая ручками и ножками, залезали наверх. Но спустя год, после четвертого класса я, окрепнув после уроков физкультуры в школе, обнаружила, что с небольшими усилиями я тоже могу залезть до самого верха. Я очень хвасталась маме этим достижением и даже, когда она приехала в лагерь, продемонстрировала свое умение, слегка испугав ее тем, что залезла так высоко.

Мама рассказывала, что из лагеря я привезла кучу вшей в своих роскошных волосах. Меня засыпали дустом, корни волос протирали уксусом для уничтожения гнид. Мама долго со мной возилась, пока вывела их. Она мучилась от мысли, что у дочки врача вши!

Я была очень шумной девочкой с пронзительным голосом. Маме говорили коллеги, жившие в соседних домах (в основном, ядовитый Илья Соломонович, приходя лечить меня от очередной простуды): – Когда ваша дочь выходит на улицу, мы слышим. Не удивительно, что у нее болит горло.

А в августе мы все трое поехали к Суховым в Кемерово, куда они перебрались жить. Опять помню леса и леса. Лежишь на верхней полке, пахнет гарью от паровоза, иногда копоть в лицо…. В городе на площади пестрела клумба с васильками.

Когда мы вернулись в Карталы, бабушка подала маме телеграмму из Батуми, где тетя Тамара, сообщала о смерти деда. Мама долго плакала и очень переживала, что не поехала в Батуми. Решено было ехать через год на могилку к дедушке.

3. Четвертый класс

Четвертый класс отличается от трех первых тем, что мы учимся в другой школе, школе-семилетке. Трехэтажное здание школы красиво белеет среди зеленых тополей. Оно ближе ко мне, чем предыдущее, туда было идти с километр, а сюда метров 500—600.