По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

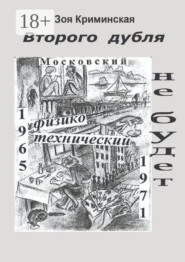

Второго дубля не будет

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Когда мне не находилось партнера по картам, я играла в карты одна – строила карточные домики часами. Получались красивые многоэтажные сооружения. Подходила мама и вытягивала губы, изображая, что сейчас дунет. Я страшно пугалась, многоэтажные дома, карточные домики падали сами по себе, а тут еще мама дует.

Бабушка и мама подружились с Суховыми, с семьей, которая жила на втором этаже. У них была собака – белая и пушистая – порода лайки по кличке Белка. Очень скандальная, все время хватала за тапочки как приходящих, так и уходящих. Жили они втроем – немолодые муж с женой и дочка Нина, тихая светловолосая голубоглазая девушка, моложе мамы, не замужем. Бабушка ходила к ним играть в преферанс. Вадим Иннокентьевич во время игры все время сердился и ругал свою жену Соню (отчества не помню, хотя бабушка обращалась к ней по имени отчеству) за неправильные ходы. Иногда так разозлится, что бросит карты и уходит курить. Он был худой и нервный. Нина была светленькой, миловидной и очень тихой девушкой, а бабушку Соню я не помню, помню только свое удивление перед ее терпением, сносить такого заводного мужа мне казалось (уже тогда!) нелегким делом, я все время ждала скандала, но все кончалось мирно. Иногда туда поднималась мама, и они играли в подкидного дурака вчетвером. Вадима Иннокентиевича часто заменяла Нина, он не любил «дурака».

Всё ранее детство я помню ощущение неудобства одежды. Всё время где-то трет, давит, мешает, тянет. Было ли это из-за плохой, неудобной одежды или такое мое личное восприятие, не знаю. Но слёз, капризов и пререкательств с мамой и бабушкой по этому поводу было очень много. Всё время требовалось что-то поправлять.

Многие вещи мне шила бабушка, переделывая из своих и маминых. Конкретно не помню, что именно из чего шилось, но новое не покупалось, это точно. Только обувь. Из бордового вельвета мне сшили нарядное платье, а бежевый гипюровый воротник к нему бабушка выкроила из старой маминой блузки. Я в этом платье была сфотографирована.

– Голь на выдумки хитра, любила приговаривать моя бабуля, кумекая что-то в очередной раз из старья.

Примерки были долгие и я очень их не любила.

– Не вертись, а то ничего не получится, – говорила мне бабушка, утыкивая примеряемую одежду булавками. Даже моё зимнее пальто, о котором я уже упоминала, шила бабушка.

Мама же любила вышивать гладью, а баба Вера – ришелье. У нас были дорожки, вышитые мамой, и салфетки бабы Веры.

Встречаем Новый год, 1954-ый. Бабушка печет пироги, с рыбой и сладкие, я ей помогаю. Мама приходит с работы пораньше, и мы наряжаем елку. Я очень устала и хочу спать, но боюсь лечь, еще столько дел не сделано! Кроме того, я боюсь проспать Новый год.

– Мы тебя разбудим, ложись, – уговаривают меня мама и бабушка.

Сон берет своё, и я ложусь в полной уверенности, что меня обманут и не разбудят, как это бывало каждый год. Но в этот раз меня разбудили. Полы были вымыты, все прибрано, стол накрыт. Я запомнила этот момент пробуждения и радостного неузнавания комнаты.

Дни становятся длиннее, мама приходит почти засветло. Близится день моего рождения, который я очень жду не только из-за подарков, но и из-за того, что вырасту на год, что буду в центре внимания.

На мой день рождения в конце марта еще зима, но в середине апреле все начинают говорить, что скоро лед пойдет. Все ждали, когда река вскроется, но я не помню ледохода.

Уже не только светло, но и заметно теплее. Перед первым маем начинают вынимать вторые рамы из окон. Все только об этом и говорят.

– Вы еще не вынули вторые рамы? А мы уже окна помыли, – хвастаются знакомые, приходя к нам в комнату.

Если же снова похолодало, то фраза звучит по другому. – Какие вы молодцы, что еще не вынули рамы.

Но вот, наконец, и у нас праздник. Бабушка и мама вынимают вторые рамы, и можно потрогать руками (несмотря на протесты взрослых) всё, что всю долгую зиму привлекало взгляд, но было вне достигаемости, – и пыльную вату, и осколки елочных игрушек, и рыбку, которую хотят выбросить, но я не даю. Всё! Зима окончилась и впереди пусть холодное и комариное, но лето.

Зимой сестре Оле мама Тоня родила сестру Наташку. Теперь Оля старшая сестра, и с ней не поиграешь, как прежде, она всё время с этой плаксой.

Сама маленькая, ниже меня на целую голову, и моложе на год, а носит, как большая, эдакую толстушку и очень ее любит. А я одна, и мне скучно. Хорошо бы мама вышла замуж и мне кого-нибудь родила.

Маме, выросшей в благодатных южных краях, не нравится жить в холодной Сибири. Она мерзнет длинной суровой зимой и не успевает отогреться скудным северным летом, наполненным мошкарой и комарами. И мы собираемся уезжать насовсем отсюда. Дядя Витя и баба Вера очень отговаривают маму ехать. Пугают ее неудобствами дороги и трудностями устройства жизни на новом месте. Ведь у нас в семье нет мужчины. Но мама непреклонна, и мы пристраиваем кошку Мурку в деревню. Тетя Нина должна отвезти ее на пароходе. Там обнаруживают кошку и хотят тетю оштрафовать, но она успевает сойти на берег и оттуда наблюдает, как ее ищут на судне.

– Где это женщина с кошкой? – кричат на борту.

– Вот она я, ловите меня, – откликается тетя Нина с берега.

Я запомнила эту веселую историю, которую она рассказала нам, возвратившись.

И мы уехали из Колпашево, как только настала навигация. Вернее уплыли по Оби. И было мне уже 7 лет.

Колпашево было местом ссылки. И мама позднее расскажет мне, что когда она устраивалась на работу, главврач спросил ее не под надзором ли она. Мама не сразу поняла, о чем он спрашивал.

Вспоминая через толщу прожитых лет свое детство, я представляю черноглазую кудрявую девочку южных кровей в далекой заснеженной Сибири в казенном бревенчатом доме над Обью, которой под завывание непогоды до хрипоты читает бабушка сказки Пушкина.

Часть вторая

Школьные годы, 1954—1959

Станция Карталы южно-уральской ж.д.

1. Переезд

Мы уплыли из Колпашево. Кончилось тихое детство у бабушки за печкой. Мне уже было семь лет, я умела читать, считать, писала печатными буквами и должна была идти и очень хотела в школу.

На пароходе мы плыли долго. Я помню, как я устала от утомительного шума двигателя, от тесноты помещения, набитого народом. Возможно, меня укачивало. В трюме (мы ехали третьим классом) стояли двухэтажные прикрепленные к полу кровати, на которых сидели и лежали люди, много людей. Они всё время говорили и что-то жевали в жуткой духоте и зловонии, а я совсем не хотела есть. Наверху, на открытой палубе, тоже плыли людей. Они лежали прямо на полу на своих тюках, все грязные, и от них плохо пахло. Женщин и детей было мало, в основном мужчины. Переезд по железной дороге мне не запомнился, хотя я помню стеной стоящий лес вдоль дороги. Но, может быть, я помню это из следующих поездок по Сибири.

Мы в Челябинске у бабы Капы, другой бабушкиной сестры. Дядя Валериан, старший сын бабы Капы всё время на работе, его жена Аня тоже, и мы общаемся с бабой Капой и ее внуками, Сережей и Женей. Хорошо я запомнила тетю Галю, младшую дочь бабы Капы. Она не слышит, оглохла после болезни, и мама с ней говорит руками, а тетя Галя отвечает ей обычным образом, вслух. Если говорить медленно и отчетливо, то Галя понимает по губам. Галина дочка Люся, ее хорошенькая темненькая девочка младше меня болеет какой-то инфекционной болезнью, и мы только смотрим друг на друга через открытую дверь. Играть вместе нам нельзя, и я ухожу на улицу с ее старшим братом Колей и вожусь с мальчишками в песке. Машинами им служат кирпичи, а мне кирпича не достается, и я вожу металлическую консервную банку.

Моя подруга Ольга Решетникова

– Ты говновоз – дразнят меня мальчишки.

Цистерны с дерьмом, очищающие обычные тогда деревянные туалеты с дырками, знают все. После того, как такая машина проедет мимо, в воздухе долго стоит отвратительный запах.

– Неправда, – обижаюсь я.

И тут же придумываю:

– Я вожу молоко или бензин. Коля, скажи им!

Но Коля промолчал.

Помню усталость от шумной бестолковой жизни в чужой семье. Наконец, мы уезжаем. Мама устроилась на работу на станцию Карталы.

2. Карталы. первый, второй, третий класс

Переезд в Карталы не помню.

В Карталах мы живем в центре города на привкзальной площади. Адрес: Привокзальная 1, кв 14. Дом трехэтажный, мы живем в большой комнате на третьем этаже. В двух других живут Ярошецкие – молодой черный и красивый еврей, его жена, мать и сынок Борькой. Боря маленький, ему годика четыре, и мне не товарищ. Кухня большая, мне кажется, был газ, не помню растопку плиты. На кухне был кран с холодной водой. Дверь в маленький туалет была расположена рядом со входной дверью. Наша комната прямо. В комнате помещалось 2 спальных места (я спала с мамой), стол и китайская роза – огромное дерево, которое не цвело, и бабушка говорила, что сторона у нас северная, солнца нет, и поэтому роза не цветет. Возле кровати стояла шаткая этажерка, которая всё время норовила упасть.

Китайскую розу во время уборки выдвигали на середину стола и обрызгивали ее как белье, ртом водой из чашки. После купания листья становились темными и блестящими. В темноте на фоне окна роза казалась страшным чудовищем, широко раскинувшим свои темные лапы, и я, проснувшись ночью от бабушкиного храпа, лежала за маминой спиной, затая дыхание и слушая стук собственного сердца, и долго не могла уснуть от непонятного, вязкого страха.

Шкафа не помню. Кажется, был самодельный деревянный гардероб. Белье хранили в чемоданах.

У меня был свой уголок на полу, где я играла в куклы, рассаживала их по стенкам.

Переехали мы в августе, а первого сентября я пошла в школу в первый класс.

Школа моя – начальная – длинное розовое одноэтажное здание. Холодно. Пасмурно. 1-ое сентября. Мы в школьных формах и в белых фартуках мерзнем на улице. Директор, немолодой и худой мужчина, долго и нудно говорит о важности момента. Скучно. Плохо слышно.

С косами, до стрижки