По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Федор (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Да ты что, на пятилетку помолодел?!

– Э, друже, мало— на две! – Он берет из моей онемевшей руки портфель и ведет меня под локоток, никудышного, в свой собственный дом, выговаривая: – Ну, друже, эх, голова, мог бы и телеграмму послать, враз и встретил бы…

На полу трава душистая сохнет, в углу – мешок коричневой и черной бородавчатой чаги – лекарство, для аптеки, дешево, а все подмога, и себе и людям. На столе – грибки-колосовички жареные, первый огурец с грядки – для гостя, стало быть, для меня. Эх, жизнь-жестянка, нельзя и глотка выпить. Земляника в миске с молоком: ешь, друже, пользительно для почек… Ветерок сухим жаром в окно – дышит природа, земля дышит. Дыши, родимая, дыши, только ведь и ты в страхе— и над тобой гроза.

– Ну, Федор, Федор, чтожеты, Федор, плачешь?

– Плачу, друже, плачу. Петь не умею— досадно, вот и плачу. Эх, залетные… Эх, липы мои, липы – вон они, пни-пенечки, старые дружочки. С отростками, а и то память, вот и плачу-молодею!.. А что, друже, каждый день верст по пятнадцати по лесу отмахиваю. Никто не знает, где евонная доля, моя – в лесу…

И что утя наглоталась – подохла. Жаль утю, и всего-то их было четыре. Жаль. Даже расстроился. Плетюху на плечо – и в лес, лес успокоит. То колосовичок, то чаги нарост – в плетенку, в плетенку. То черники куст, то земляничка – в рот, в рот, языком к нёбу. И думы светлеют, и на душе спокойнее. А тут под сосенкой на взгорочке курочка-тетерка, убитая – из головы кровь, а еще теплая – в плетенку. Вот тебе и получи – утю. Господи, лес-кормилец.

Липы мои, липы…

И все-то детство в этих липах. В синеве небесной маковки лип. Как под шатер в их сень тянутся люди и животные.

– Сколько вам лет, ли-и-пы!

И эхом липы отзываются:

– Ве-ка…

И карабкаются, лезут дети на липы: сначала на первый сук, на второй, а через год – выше, а еще через год – совсем высоко. И настало время, когда братья достигли вершин. Сердце обрывается – клонится, падает небо, и липы парят в небе, то, ускользая, летят, то валятся вниз.

«Вижу! И купола, и речку – вижу!» – «Край земли – вижу!» – перекликаются братья.

И шумят тревожно добродушные липы, родные липы, родина – липы.

Вижу!..

Цвели липы сплошным костром. Со всей округи пчелы – к липам. Но однажды белки из леса сбежались на липы, и много их было – ныряли как птицы в ветвях.

Древний старик Игнатий сказал:

– Белка в деревне не к добру – быть беде.

И пришла беда, и ворота для беды отворились. Эх, белочки, белочки, сколько белочек – столько бед. И кто же вас заслал-подослал, белочки?..

Яков Васильевич – уважаемый, Яков Васильевич – пример, Яков Васильевич – единоличник.

Свистит Свистун – и трава пригибается, свистит Свистун – и гроза собирается… Все бы ничего – детей много, все бы ничего – беднота… Заявились как

хозяева, сапожищами пыльными погромыхивают – в передний угол прут. И примерили браслеты на руки кормильцу – подошли. В кузов полуторки зашвырнули – и каблуком, каблуком по шее, чтобы голову контра не поднимал, чтобы других не смущал. Взревел мотор – повезли. И бегут дети вслед по дороге, падают в пыль, вскакивают – не догнать машину, голосят дети:

– Тятенька!.. Папанька!.. Тяпанька…

Через двадцать лет скажут им: не виноват тятенька-папанька, зря его пожаловали, зря пострадал.

А пока – курвята, вражата. Пять вражат и вражиха. Сорок девять дворов единоличных, пятидесятый без хозяина – теперь не в счет. И полыхнула соломка на крыше ночью с подветренной стороны. Полетели-поскакали петухи-галки: двадцать семь дворов как корова языком слизнула. Увез грузовик мужиков-поджигателей: тоже враги. А Свистун ходил да посвистывал: хороша была ночка – ведренная да ветреная.

Ах, липы, липы, сгорели липы – лишь кости черные торчат перед лицом неба. А вражиха с вражатами в летней баньке по-над болотиной. Вьюжит зима – трещит банька. Пить есть что, жевать – нечего. И пошла вражиха с вражатами по миру – мир велик. Не ради Христа – нельзя, а ради хлыста.

И в поле – вражата, и в школе – вражата. Лучше уж ни в поле, ни в школе; в лесу – живицу сочить. Лес схоронит, лес и накормит.

Война спасла.

– А знаешь, друже, ведь обломали, убедили к сорок-то первому: отец – враг…

Сидели за чаем.

Аккуратно подстриженная седая борода точно вплеталась в бывалую тельняшку – нет тельника, есть продолжение бороды с седым разводом. Рукава закатаны, руки крепкие, как жгуты семижильные, и в глазах – жизнь.

А жизнь наша, ух, друже, железная да двойная: ведь поверил, ведь пошел в июне сорок первого добровольцем не просто воевать – искупать вину за отца. От звонка до звонка искупал. И за лафет не прятался – для искупления. И братишка старший в сорок втором сгинул – для искупления… И только в пятьдесят седьмом искупилось… А думал, приеду после фронта в деревню, повешу ордена на фланельку – и докажу. Когда же приехал, понял: доказывать некому, да и что доказывать, друже?..

Помрачили – и отец враг. Расщепили – и сила в этом. Вот ведь как: и партийный билет на груди, да только там же – поглубже да сокровенно – и теплен-ка с жарком под пеплом… Семья в деревне, а сам к морю прилип, писать начал – и тоже разломился надвое: и море, и поле – и ни того, ни другого, лишь боль да отчаянье. А из тепленки, из-под пепла шепоток: суета, эх, суета…

Пьем чаек, в окно посматриваем: от былой деревни – восемь дворов, да и те не правские, работающих в колхозе – двое.

Ходили на Плешивую горушку через ложок – землянику ели, в лес за болотнику – чернику ели. А на ночь – молоко с медом. И уже через неделю поверилось мне, что и в моем теле еще может ужиться жизнь. И легче стало, угрелся и душой рядом с Федором. Ах, Федор – вот и на Севере отбухал пятнадцать годков, а глаза не обморозил, березой заиндевелой цвел, а душа теплая.

Наедет-нагрянет Анна за деревенскими продуктами – за медком, за грибками, за зеленью— и все корит:

– Экой чудо! Ведь квелый, пензиюхоть отхлопочи! – и руку шлагбаумом вскидывает.

– Дура ты, баба, у меня за свои-то кровные кусок в рот не идет, а ты мне пенсию! – И посмеивается досадно и едко: – Пензия… Ты вот кошелки загружай… Да большую-то банку меда Васе побереги.

И отогрелся я, и поверил, а когда поверил, как в тетерочку в лесу, и метода вылечиться нашлась – и вылечился, до сих пор не верю, что вылечился. Только не пришлось погостевать еще-то у Федора – раскидала нас судьба на полтыщи верст.

Падает, падает за окнами снег… А вот сойдет снег, пригреет солнышко – девятого апреля година Федору. Побывать бы на могиле, липку в ограде посадить… Падает тихо снег, хорошо нам живется, и зима выпала сиротская – снежная да теплая…

Сидит Федор на крылечке – Каштана гладит. Чудо… Я и раньше замечал, есть у сукиного сына чутье такое, особое чутье – к доброте человеческой, сердечности или душевности, что ли. Злой Каштан, что и говорить, злой. За калитку не пустит, а тут на тебе – поприжался. Чувствует собака – повелевает человек. А может, волны какие, свечение какое от человека исходит – и озаряют эти волны низшую тварь или парализуют волю, завораживают. Не знаю, но что-то есть. Двоих Каштан признавал без меня – и оба добрые и страждущие. И, видимо, чем выше одухотворенность, тем покорнее и послушнее тварь. Есть, есть в человеке нечто верховное, руководящее, да только все это загублено, растеряно, заглушено самим же человеком.

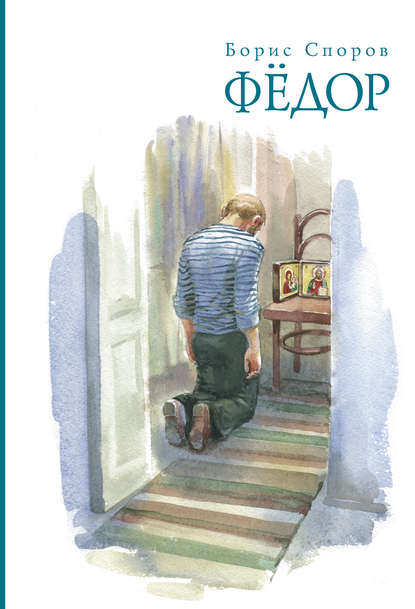

Размокают в кастрюльке белые грибки, в русской печи сушеные. Сейчас мы их ополоснем, нарежем и пожарим с картошечкой. В печной трубе тесно ворочается ветер, побрякивает вьюшкой. Закладываю в топку дрова, а через открытую в комнату дверь вижу: Федор на коленях молится перед складнем-иконкой на стуле. (Своих-то икон у меня нет.) Он то замирает, то глубокий вздох поднимает его спину и плечи; осенит себя крестом – и голова, чуть откинувшись назад, клонится к иконке – и тогда под лучами настольной лампы голова Федора точно опоясывается светом. И вновь оцепенение… Каштан подходит, садится с ним рядом, жмется – погладил и легонько оттолкнул. Глубокий вздох и сухой шелест губ… Я завидую ему – и тоже вздыхаю.

– Скажи, Федор Яковлевич, о чем ты молишься?

Он улыбается, виновато как-то улыбается. Я и раньше замечал, что улыбаться виноватой улыбкой злой по природе человек не может.

– Вот и о тебе… за тебя – тоже, – и на мгновенье отдаляясь, прикрыл веками глаза. – Крест мой – семья. За детей и молюсь, виноват я перед ними.

– Ничего себе – виноват! Всех выкормил, по способностям выучил – за тысячи верст мотался за лишней копейкой. Для них! Девки замужем, сын институт окончил – что еще-то?!

– Эх, друже… Это так со стороны, а вот здесь, – он похлопал себя ладонью по груди, – все иначе и входит, и выходит…

На циновку бросили старенький флотский полушубок с видавшим виды, но еще крепким кожаным верхом, уселись перед открытой топкой. Потрескивают, занимаются охватным пламенем дрова. Котька у меня на сгибе ноги пристроился – этот чужих не признает, Каштан дремлет рядом с Федором.

– Вот и мы, друже, как полешки: объялись пламенем – и сгорели, точно и жизни не было, промельтешились… Да, друже, я вот об этом все и думаю, не первый уже год думаю: виноват. Виноват – и не бултыхайся. Очень уж далеконько от детей я плавал. Сам-то для себя вроде бы и находил светильничек – в книгах, в писании, да и посудина – не корыто, – а вот от них, как хочешь тут, схоронил этот светильничек, миской обеденной накрыл. А все, может, потому, что самому-то под козырек-якорек хватило. Вот и хотелось, чтобы им полегче жилось, чтобы, видишь ли, не хуже других были, чтобы в конфликт с опричниной не вступали до срока – соблазн, самообман! Ан нет, дура, шалишь: две-то уже со вторыми мужьями живут, а малая с охлестком полублатным самовольно отшвартовалась и смылась – без согласия родителей, без свадьбы, в семнадцать-то лет!.. Ну, то – бабы, их Анна и окручивала. А Васька-то, сын, вроде и при мне, моя совесть, вроде отец с сыном, да только товарищами с ним никогда мы не были – времени не оставалось, пятаки зашибал… И вот теперь уже и чувствую-вижу: чужой. И на меня косится, ну, как на залетного. Вроде бы все по-хорошему, но я-то вижу: не сегодня, так завтра – раскол, Матвей Иванович, в семье раскол. Вот здесь, здесь и дорога дальняя, и рубли по метру, вот и светильник под миской… Уж если сам пережил столько-то и допинал до какой ни на есть истины, так уж используй опыт и детей при себе держи крепко. Ведь раз – полгода, другой раз – год, не подсказал, не поправил – глядь-поглядь, холодной казенной тиной и обволакивает, сын-то уже вроде и не твой, плоть-то вроде и одна, а души общей – нет. Вот тебе, в сало масло, и воспитал! Да и не воспитывал, а пекся о штанах да о куске пожирней. Машина-то, эх, шестеренчатая, а человек. Что человек – слабак, и хвост по ветру. Ведь согласился, что отец враг, хоть и малым остался… Оно ведь как? Приходит из школы: «Папа, в октябрята (а потом в пионеры) принимать будут – приниматься?» Ни зазорного, ни дурного в этом вроде бы и нет. Сказать: не вступай, не разрешаю— послушает. Но ведь будет твой сынок навроде наглядной агитации – зашпыняют… А крестик нательный, а ну как увидит учительница или вожатая – погибель мальчонке! Вот и говоришь: вступай. Постаршеет, мол, тогда объяснимся. А машина-то шестеренчатая – конвейер! Добро пожаловать – в комсомол. И опять – вступай?.. Нет, не видать сыну ни десятилетки, ни института как своих ушей. Такую ли депешу настрогают, ого! Давай, сын, семь бед – один ответ. А машина-то крутит, сушит, продувает – глядь-поглядь, а сын-то уже вроде и не твой – раскол. Вот тебе, в сало-масло, и воспитал.

Как говорится: хрен на дышло, куда хошь поверни – не вышло! А дальше – больше: ты усатому сыну уступаешь, чтобы ему и еще кому-то угодить, а не деле и оказывается – от себя отталкиваешь. И здесь уже не главное – ты прав или он, пусть хоть оба правы. Главное, что и в семье раскол… и ты – раскольник. Думал я, думал и вот надумал: виноват я перед ними – пусть бы перемучились, перестрадали, пусть бы не выучились, но тогда бы, глядишь, и девки по одному мужу имели бы, и сын – при мне. Пусть победнее, пусть потруднее, а, глядишь, была бы, друже, счастливая семья, и каждый был бы счастлив и неистребим, и под старость лет, глядишь, батьку добрым словом вспомнили бы. Ведь память, Матвей Иванович, – это, о!.. А так – в любом случае: раскол. А раскол для русского человека – это погибель… Вот оно что, вот оно где, вот оно как: и здесь расщепка, – это да, крушение, и здесь уж не до выяснения – кто прав. Дорог мир, а Истина дороже. Видать, и впрямь на Истине держится мир, да только Истина должна быть общей…