По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

Федор (сборник)

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

31 марта получил от Федора бандероль – в почтовой мешочной бумаге. Кроме письма – травы пакет да четыре рассказа-коротышки: у двух и заголовки знаменательные: «Пензия» и «Роковой удар». Письмо тоскливое, тяжелое, с предчувствиями, и даже такая в нем фраза: «И нет у меня ни жены, ни сына, ни семьи – один как перст, как ты. Кажется мне, друже, жизнь-то и прожита». И тотчас смягчение, шутка: «Чувствую я себя, как Толчин на коняге».

…После недельной тряски-раскулачивания член сельсовета Толчин ехал на ночлег к молодой вдове-любовнице. Вороная с подвязанным хвостом кобыла бежала мелкой рысьюпо озимому мягкому клину. "И что так на сердце тяжело, – думал Толчин, – или дома что с женой, с детьми – неделю не был". Усталый и несколько рыхлый Толчин обвисал с седла, точно куль, вздрагивал от непонятного предчувствия тревоги: что-то, гляди, неладно, как-то нелепо раскулачивали – что ни хозяин, то кулак… На седловине пригорка лошадь пошла шагом, устало поматывая башкой. Уже видна в сумерках скособенившаяся фигура Толчина, уже уловим запах сбруи и табака… И вот он, вдруг – роковой удар! И только звон в ушах. Толчину показалось, что он вскрикнул. Запомнил – руки упали на луку… Кобыла всхрапнула, рванулась вперед – Толчин вывалился из седла, поволокло в стремени. Задним копытом лошадь раскроила ему голову… Через минуту нога вывернется из стремени, но пионер коллективизации, неутомимый Толчин будет уже мертв.

Лишь через месяц из письма Анны я узнал о смерти Федора. Письмо лицемерное, со слезливостью и буханьем слов, да и написано лишь затем, чтобы узнать, а не должен ли я Федору денег?.. Не должен.

Умер он девятого апреля, накануне Пасхи, вечером или ночью— свет горел в доме две ночи подряд, и лишь на третьи сутки его нашли в огороде. Раскинув руки, вниз лицом, он точно жаловался матери-земле или выплакивал свою боль…

Федор чувствовал близость своего конца. В письме Анна сетовала, что и «коронить-то пришлось тратиться», а «добра-то, что и было, все роздал чужим людям». Правда, о деревенском доме и о пасеке из семи ульев она помалкивала…

Как только услышу шум над головой – шум зимнего ветра, невольно вздрагиваю, озираюсь поверху: жду – хлынет ветер со снегом, ослепит, закружит, вспыхнет молния и обрушится рокочущий гром – Божья воля…

Прогремит, наверно, скоро и надо мной.

Нельзя привыкнуть к утратам, с утратами можно смириться, но и тогда впереди будет оставаться главная утрата – себя.

Однако мудра природа, природа человека – вдвойне. И прожитый год приносит успокоение, снимая вечный болевой вопрос – почему так? – и убеждая в личной неистребимости.

Неистребимой остается и жажда памяти.

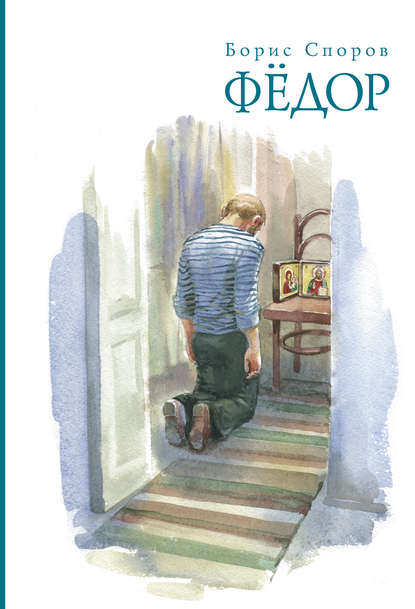

«И не есть ли это вторая жизнь – память?» – подумав так, поднимаю голову: через открытую дверь мне видно спину ссутулившегося Федора: он замер, он молится, он в мыслях, как если бы заглянул в вечность и увидел вечность, бессмертие – и ему наконец открылась Истина.

И неодолимо желание заговорить, и я говорю: «Федор Яковлевич, друже, а ты не забудь – помолись обо мне, за меня помолись». Но Федор погружен в себя или в молитву – не слышит, не воспринимает. Нижняя рубаха на нем морозно-белая, холщовая, вздрагивает и всплескивается, как на ветру.

«Не надо мешать», – пристыженно думаю я и невольно вздыхаю:

– Ах, Федор, Федор…

1978 г.

Осада

Глава первая

1

Рано утром, когда весеннее солнце еще не поднялось над Братовщиной, Петр Николаевич, или дед Смолин, в нижнем белье вышел на крылечко. Придерживаясь рукой за влажное перильце, какое-то время он стоял с закрытыми глазами, вовсе не осязая утреннего холода.

– Вот и все, – наконец сказал он вслух и широко открыл глаза, устремив свое лицо к дому Серовых, зная, что вот теперь и должен выйти ко двору Федя, чтобы размяться двухпудовой гирей. Дело молодое, да и сила ломовая. В деда пошел, тот в парнях подкову ломал шутя.

И верно – стукнула входная дверь в доме наискосок, и на крыльцо вышел рослый и крепко сбитый Серый – так его звали в Братовщине.

– Федя, – тотчас вдруг задохнувшись, с хрипом окликнул дед Смолин, – подойди ко мне, Федя! – и помахал свободной рукой. Иссохший и седой, в свои без малого девяносто лет, дед Смолин выглядел отцветшим одуванчиком, вовсе не отягощенным материальным существованием.

– Ты что, дед, взял и оглушил?! – Федя посмеивался. – Или проспать боишься – поднялся до света.

– Теперь уже не просплю… Уважь, Федя, – позвони там нашим, скажи, пусть Вера поспешит… скажи, дедушка, мол, умирать собрался.

– Так уж и умирать?

– Так уж… А ты меня по травке прогуляй возле дома, а то и подальше, если минута есть.

– Это можно, – согласился Серый, глянул в лицо деда Смолина и увидел безропотную смерть. Была она такая простая и такая необходимая, что даже не пугала своей слепотой.

Как ребенка, под руки, он приподнял старика и переставил его на землю. И они пошли по первой травке. И ветерок окатистый омывал их, и улыбался Серый снисходительно, а по лицу Петра Николаевича стекали в бороду мутные слезы.

Это было 1 мая, в год тысячелетия Крещения Руси.

Чернобыльским помрачением обволакивало небо, разодранные тучи беспорядочно кружили над пораженной землей, и в их холодные разрывы остудно продирались лучи ярого белесого солнца.

Не из-за горизонта земли, не из-за окаемки леса, – из-за многоэтажных бетонных домов поселка за магистральным полотном железной дороги являлось солнце в гневе и ярости, строго оглядывая прилегающие окрестные дали. Но представлялась центром всего – Братовщина, опоясанная полукилометровым кольцом железнодорожного полотна, с опорами в два ряда, с паутиной растяжек и ведущих проводов под напряжением, – испытательный полигон… Справа, в пяти километрах, за жидким смешанным лесом, за высоким забором, – закрытая территория; слева – железнодорожные мастерские, ангар под состав, многоэтажное Ведомственное учреждение и пригородная платформа; а прямо на запад, за лиственным редколесьем и полями, – воинская часть и аэродром с множеством полукруглых оцинкованных ангаров. По дороге от поселка в воинскую часть неперспективные погибающие деревеньки – Долбино и Андреево. Но прежде всего, в железных узах – Братовщина – село дважды неперспективное. И застыло над Братовщиной солнца ярое око, затуманенное чернобыльской печалью. Нет внутри железного опояса высоких деревьев – срезали, чтобы просматривалось кольцо; былая пашня поросла кустарником; оскверненный храм Бориса и Глеба без креста; погост заброшен; выпал из сельского порядка когда-то двухэтажный полукаменный дом – была барская усадьба, потом по порядку: изба-читальня, школа и правление колхоза, жилье для погорельцев. Теперь это уже не дом – остатки каменного этажа. А перед ним на площадке уныло стоит бетонный забытый солдат на высоком фундаменте, где среди имен погибших на фронте односельчан значится и дед Федора – Серов Г.И. По количеству дворов на каждый приходилось по убитому солдату. Отстреляли мужиков и дома их повырвали с корнем из земли. И давно уже, казалось бы, должна остановиться жизнь в Братовщине, но не остановилась – продолжается. Вот и теперь, ни свет ни заря, а эти двое прошли до оскверненного храма – и крестится старик, и шепчет молитву. Дед Смолин в этом храме и крещен был, и венчан, а уж отпеть – не отпоют его здесь и на кладбище рядом с предками вряд ли похоронят, увезут за пятнадцать верст на место бывшей московской свалки…

2

В тот же день, ближе к обеду, прибежала внучка Вера – месяц тому, как ей исполнилось 18 лет. Как ветерок, стукая дверями, влетела она в избу.

– Это ты что, дедуля, какие слова передаешь! Это кто тут умирать собрался?! – она откинула занавеску на двери и умолкла на полуслове. Дедушка в черной косоворотке и в темных брюках, с черной ленточкой, опоясывающей лоб, стоял на коленях перед горящей лампадкой. Тихим, осипшим голосом пел он Акафист Пресвятой Богородице. Лишь на долю минуты задержалась в дверях Вера, уже тотчас порхнула она к деду, стукнулась на колени рядом – и вместе они продолжили пение… И радостно вздрогнуло сердце деда; он развернулся к внучке, нашел рукой ее голову, склонился и поцеловал стынущими губами…

С помощью внучки Петр Николаевич с трудом поднялся с колен и тотчас лег в постель, даже говорить не было сил.

– Дедуля, а ты и впрямь прихворнул…

В знак согласия он прикрыл глаза.

– Дедуля, а врача вызвать?

– Нет.

– Дедуля, а ты ел ли сегодня?

Качнул головой: «нет».

– А поешь ли – я приготовлю?

– Поем, Верушка, – тихо отозвался дедушка, – и молочка попью…

И захлопотала внучка, загремела посудой; позвякивая бидончиком, побежала по молоко – и вновь ожило смолинское гнездо, древнее как мир.

Старик чувствовал, как в теле его угасает жизнь, как из каждой клеточки выпадает живое вещество, и, тем не менее, он знал, что ни сегодня, ни завтра не умрет – до тех пор, пока не скажет всего, что должен сказать, пока сам не произнесет в сердце своем: «все…» Неразобранные мысли и суждения опутывали его сознание томящей паутиной, так что он не мог стройно и разумно рассуждать – и в этом таилась немощная сладость уходящего человека… Надо ей наказать и передать, а дня через два позвать отца Михаила, тогда и объявить, а как иначе… И проваливалось, валилось сознание в неразгаданную вечность, в вечный покой. Но вздрагивало усталое сердце, и тогда вздыхал старик полной грудью и открывал угасшие глаза:

«Господи, путь будет так… Дал Ты мне долголетия по немощи моей, наверно, для свидетельства… жизнь прошла, а я ничего не сделал…»

Никакой болезни в себе он не чувствовал, но сознательно умирал – достаточно было согласиться со смертью.

А сейчас он отдохнет и поднимется на ноги, и будет жить, как жил вчера и позавчера… Смолин с усилием закрыл глаза, так что в висках стало больно – в незрячих глазах поплыли розовые круги и оперения, а перед мысленным взором предстала сегодняшняя Братовщина… Родная Братовщина, что с тобой стало…

За последние лет сорок ни одного нового дома в Братовщине не построено; за последние сто лет число дворов неизменно уменьшается – осталась третья часть, разреженных и раскиданных. Отрешение от земли и сельского труда; изнеможение и помешательство внутри кольца испытательного полигона – сегодняшний день. Иногда казалось, и как только могут люди жить в этих условиях?! Живут. И даже тогда, когда ночь напролет пустопорожний состав лязгал и громыхал вокруг Братовщины, люди ухитрялись спать, и только больные да старые постанывали и посылали проклятья властям.

3