По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

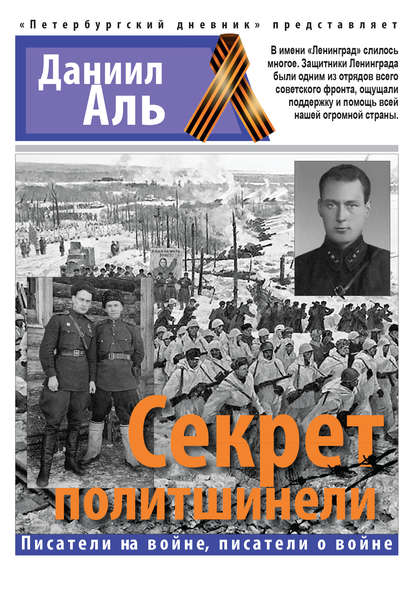

Секрет политшинели

Автор

Год написания книги

2015

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Погоди! Ты же стрелять из него не умеешь. Надо подучиться. Вот как раз банка подходящая валяется. Беги, посади ее на куст.

Я поднял большую банку из-под консервов и, отбежав метров на пятнадцать, надел ее па высокую ветку.

– Бей, – предложил Андрей, когда я вернулся к трамваю.

Я начал целиться. Рука дрожала, и мушка чертила по небу зигзаги. Наконец я нажал курок, но он не шевельнулся.

– Ничего ты не умеешь, Саня. Смотри сюда.

Шведов взял пистолет и медленно оттянул назад казенную часть. Спереди обнажился блестящий стальной ствол, а сбоку открылся вырез. Я увидел, как из обоймы на пружине поднялся короткий толстый патрон и уставился полукруглой пулькой в ствол. Медленно возвращаясь на место, казенная часть пистолета задвинула патрон в канал ствола.

– Теперь можно стрелять. – Шведов поднял согнутую левую руку, положил на нее пистолет и выстрелил. Банка подскочила вверх и упала на траву.

– Здорово! – Я хотел бежать за банкой, чтобы снова насадить ее на куст. Но Шведов меня остановил:

– Все равно не попадешь. Давай разок выстрели по кусту, и хватит пока. Как следует пострелять не получится: патроны надо беречь. Всего две обоймы в запасе.

Я положил пистолет на согнутую левую руку, прицелился в лист и выстрелил. Руку толкнуло отдачей, я на мгновение зажмурился и потерял из виду лист, в который целился. Открыв глаза, я успел увидеть, что какой-то лист разлетелся. Не знаю, тот ли самый или другой…

– Молодец, Саня, – сказал Андрей. – Куст убит. А теперь пошли. Он поднял винтовку и пошел вперед.

Я нес чемодан в левой руке, а правой сжимал в кармане рукоять пистолета. Приятное чувство рождалось от прикосновения к оружию, чувство уверенности и силы. Заработало воображение.

«Вон из кустов выскакивают немцы – человек пять или шесть. Они не успевают опомниться от неожиданности и застывают как вкопанные. Одного за другим укладываю их в кювет… Нет, лучше так. Увидев наведенный на них пистолет, немцы поднимают руки. Впервые явившись в свою часть, я привожу пленных фашистов… Бывших фашистов. По дороге я раскрываю им глаза. Темные, обманутые люди! Неужели им не стыдно воевать против нашей страны? Неужели им не стыдно верить в средневековые бредни о превосходстве одной расы над другой? А название их партии чего стоит? Национал-социалистическая рабочая партия. Уже в нем заключен сплошной абсурд. Разве они не понимают, что сочетать слова «социализм» и «национализм» – это безграмотность, это все равно что сказать «деревянное железо».

– Jawohl, jawohl, es geht nicht! (Да, да, верно, это не годится!) – растерянно качают головами плененные мною немцы. Кроме одного толстого фельдфебеля. Он не качает. Он лабазник, а остальные – рабочие и крестьяне. Все они, кроме фельдфебеля, давно терзаются сомнениями – справедлива ли война, в которой их заставляют участвовать? Они вообще бы перешли на сторону Красной Армии, если бы не он, не фельдфебель, а главное, если бы не страх, будто бы большевики расстреливают всех пленных. Теперь, поговорив со мною, хорошо подумав, они поняли, что…»

Налетел низкий воющий свист. Он мигом сдул все мои мысли. Я весь превратился в одно желание – броситься на дно кювета, накрыть голову чемоданом, вжаться в землю. Я уже подогнул колени, уже взмахнул чемоданом… Но Шведов шел спокойно, и я удержался на ногах.

Снаряд упал невдалеке, впереди. Осколки просвистели высоко над нашими головами. Несколько снарядов разорвалось где-то справа.

– Это не по нам? – спросил я как можно более равнодушным голосом.

– Как видишь, нет. По территории кидает. Возле дороги, чтобы не забывали.

По правде говоря, я немного струхнул от такого близкого разрыва, но тем не менее пошел дальше в боевом настроении. Очень все-таки бодрил пистолет. Без него, наверное, было бы страшно. А с пистолетом ничего. Подобное ощущение я испытывал еще в детстве.

По вечерам, бывало, становилось жутко при мысли, что вот сейчас придется идти из светлой комнаты через большую темную прихожую. Разве не мог там кто-нибудь затаиться за сундуком или дровяным ящиком? Например, разбойник или волк. Как только я дотягивался до выключателя, неизменно выяснялось, что никого в прихожей нет. Но в следующий раз опять было страшно. Иное дело, когда в моей руке был пистолет. Неважно, что он из дерева, самодельный, иногда еще шершавый, недоструганный. Я верил, что он настоящий, и этого было достаточно. Я спокойно проходил через всю прихожую, не зажигая света. В таких случаях мне даже хотелось, чтобы из-за сундука выскочил пират или дикий зверь…

Разумом я понимаю, что пистолет в моих руках – не боевое оружие. И все равно я чувствую себя увереннее.

Довольно долго мы шли спокойно. Наибольшие неприятности мне пока доставлял чемодан. Добро бы еще шагать с ним по шоссе. Но идти по узкому, неровному, заросшему кустами кювету с такой ношей было мучительно. Я вспотел, устал, начал отставать и наконец, не выдержав, попросил Андрея сделать привал.

– Ну что ж, недолго можно и передохнуть, – согласился Шведов.

Он уселся на край кювета и закурил.

Солнце припекало. Я снял тужурку, постелил ее возле кювета в высокой траве и улегся. Хорошо! И то, что солнышко греет. И то, что небо синее, а облака белые, – все это хорошо. И то, что кругом зудят и верещат всевозможные букашки и жучки, – тоже хорошо. И даже то, что мухи и всякие кусачие мошки садятся на лицо, на руки, кусают ноги через носки, – даже это хорошо. Потому что все так было и раньше, до войны. И небо, и облака, и кусачие мошки. Можно закрыть глаза и представить себе, хотя бы на минутку, что никакой войны и нет…

– Ты что, Саня, заснул, что ли?

– Нет, не сплю. Тишины немного выдалось. Послушать хочется.

– Ишь ты чего захотел! Теперь тишины долго не будет.

– Андрей, а мы все-таки где находимся? В тылу или на передовой?

– Если скажу, что в тылу, тебе легче будет?

– Просто чтоб знать.

– Толком не поймешь, что и делается. На слух трудно разобраться. Только сдается мне, что бой идет у железной дороги, на параллели этого шоссе… Вот прислушайся – вроде бы тише стало, вроде бы бой позади остался…

Я вспомнил, что в начале нашего пути шум боя слева от нас слышался очень явственно. Теперь гул и в самом деле стал глуше.

– А что это значит, Андрей?

– Это значит, что немцы в данный момент рвутся не сюда, не к заливу, а наступают вдоль железной дороги. Прямиком к Ленинграду. Пока у них надежда есть с ходу пробиться в город, они все силы стянули туда, к Урицку. Так что мы с тобой сейчас как бы на фланге немецких войск.

Шведов погасил о подошву окурок и встал.

– Пошли, Саня. Засиделись мы с тобой.

Я поднялся, надел тужурку, подхватил чемодан, и мы зашагали. Каждый раз, когда мы проходили мимо пустого трамвая, я с любопытством его оглядывал в надежде найти что-нибудь знакомое, подтверждающее, что именно в этом самом вагоне я когда-нибудь ездил. Получалось, что такие признаки есть у всех вагонов. В одном случае это растрескавшийся угол стекла, зажатый между круглыми фанерками. В другом – чуть покривившийся поручень… Особенно родной и знакомой была «колбаса» – плотный резиновый шланг сцепки, свисавший позади вторых вагонов. Казалось, что на каждой из них я хоть раз да прокатился.

Мне захотелось войти в какой-нибудь вагон и осуществить ни разу не сбывшееся желание детства: сесть на круглое вращающееся сиденье вожатого и повернуть тяжелую ручку с деревянной головкой. Трамвай двинется… Еще рывок ручкой, еще и еще… Скорость… Рывок обратно – скорость снимается, остается инерция. Легкий поворот другой, маленькой ручкой из светло-желтой меди. Она напоминает гаечный ключ. Это тормоз. Шипение. Остановка. Сколько раз наблюдал я это, стоя за плечом вожатого…

Надо попробовать. Я поставил чемодан на заднюю площадку моторного вагона и поднялся на нее сам. В трамвае знакомо пахло трамваем. Этот особенный запах я знал с детства. В отличие от автобусов, пропитанных резким запахом бензина, в трамваях уютно пахнет смешанным запахом нагретого дерева, резины и машинной смазки. Я потянулся к веревке, идущей поверху вагона, и дернул за нее. На передней площадке молоточек клюнул в медную чашечку под потолком. Раздался звонок. Дергаю еще два раза – «можно ехать!» Я прошел на переднюю площадку. Ручки на контроллере не было. Жаль. Очень даже обидно. Впрочем, тока в проводах все равно нет, они перебиты во многих местах осколками.

Через переднее стекло вижу Андрея. Он остановился возле кустов, вросших пучком между кюветом и рельсами. Я понял, что привлекло его внимание. Оказывается, мы догнали группу Сечкина.

За кустом раньше была трамвайная остановка. Кювет здесь прерывался, и возле дороги образовалась небольшая полянка, ближе к рельсам утоптанная, а подальше от них – зеленая. Некоторые из женщин расположились здесь на привал. Они лежали в разных позах. Одни на спине, другие, собравшись в комок, на боку. Кое-кто разлегся даже на теплом асфальте – благо по дороге никто не ездит. Разглядел я и Сечкина. Он отдыхал, раскинув по траве руки и ноги, но не расставался с винтовкой. Она лежала у него на груди, будто перечеркивая его косой чертой.

Я представил себе, как рассвирепел Андрей, наткнувшись на этот беспечный бивак. И в самом деле, нашли место где дрыхнуть! Надо их вспугнуть, живо вскочат! Нащупав педаль звонка, я что есть силы стал колотить по ней ногой. Шведов повернулся и злобно погрозил мне кулаком. Я тоже рассердился. Пошутить уж нельзя. Что я, в конце концов, пятиклассник, а он мой классный руководитель?!

Я еще раз, и еще, и еще ударил по педали. Андрей больше не оборачивался. Понял, наверное, что пересолил… Странно только, что никто из лежавших на земле тоже не пошевелился… Развалились тут, точно мертвые… Точно мертвые?.. Мертвые. Точно! Но как это может быть?! Ведь совсем недавно они все были живыми!.. Кричали, суетились, мучились от страха за своих детей… Убили их… Я сполз с сиденья, уперся растопыренными ладонями в нагретое солнцем стекло. Как же так? Как это могло случиться? Ведь это женщины. Издалека видно, что это женщины!.. Мирные, безоружные… Я с трудом вытащил себя из вагона. Мне казалось, что за его стеклами и тонкими стенками еще можно отсидеться, еще можно в чем-то сомневаться, в чемто себя разубеждать…

Медленно, с фуражкой в руке доплелся я по кювету до кустов. Вблизи убитые не походили на живых. Побелевшие лица, набухшие от крови, будто вымоченные в вине блузки, платья, чулки. Странно извитые тела… Многих женщин я узнаю – приметил на развилке. Та, что лежит теперь па спине поперек шоссе, кричала лейтенанту, что он Аника-воин, привык воевать по тылам. Другую узнаю по бидону, который лежит возле нее на дороге, – она все потрясала этим бидоном перед лейтенантом, втолковывая ему, что ее дети некормлены и ждут молока. Женщина лежит на боку спиной к Стрельне. Ветер шевелит ее волосы. Возле живота на асфальте лужица – кровь и молоко. Лицом в кустарник упала полная пожилая женщина, на ней шелковое платье в черную с белым полоску. Я сразу обратил на нее внимание там, на развилке. Такое же было сегодня на маме… Дальше других от меня женщина в цветастом платье. Она лежит на животе, вытянув вперед руку и подогнув колено. До последнего вздоха ползла она туда, вперед, к своему Ваську… Пожалуй, только Сечкин и моя старушка даже вблизи похожи на спящих. Лицо Сечкина спокойно, вот-вот поднимется его грудь и, чего доброго, донесется храп… Бабуся лежит на боку, в сторонке от него. Руки у нее под головой, ноги чуть подогнуты. Умаялась и прилегла на травку…

– Как же это, Андрей? Как же это все случилось?

– Очень просто.

– Очень просто?!

– Наблюдатель их давно, конечно, приметил. Обождал, когда вступят в квадрат, пристрелянный по ориентирам, ну и накрыл. Подлец! Скотина! Видел ведь, что гражданские!

Я посчитал трупы. Их было восемь.

Я поднял большую банку из-под консервов и, отбежав метров на пятнадцать, надел ее па высокую ветку.

– Бей, – предложил Андрей, когда я вернулся к трамваю.

Я начал целиться. Рука дрожала, и мушка чертила по небу зигзаги. Наконец я нажал курок, но он не шевельнулся.

– Ничего ты не умеешь, Саня. Смотри сюда.

Шведов взял пистолет и медленно оттянул назад казенную часть. Спереди обнажился блестящий стальной ствол, а сбоку открылся вырез. Я увидел, как из обоймы на пружине поднялся короткий толстый патрон и уставился полукруглой пулькой в ствол. Медленно возвращаясь на место, казенная часть пистолета задвинула патрон в канал ствола.

– Теперь можно стрелять. – Шведов поднял согнутую левую руку, положил на нее пистолет и выстрелил. Банка подскочила вверх и упала на траву.

– Здорово! – Я хотел бежать за банкой, чтобы снова насадить ее на куст. Но Шведов меня остановил:

– Все равно не попадешь. Давай разок выстрели по кусту, и хватит пока. Как следует пострелять не получится: патроны надо беречь. Всего две обоймы в запасе.

Я положил пистолет на согнутую левую руку, прицелился в лист и выстрелил. Руку толкнуло отдачей, я на мгновение зажмурился и потерял из виду лист, в который целился. Открыв глаза, я успел увидеть, что какой-то лист разлетелся. Не знаю, тот ли самый или другой…

– Молодец, Саня, – сказал Андрей. – Куст убит. А теперь пошли. Он поднял винтовку и пошел вперед.

Я нес чемодан в левой руке, а правой сжимал в кармане рукоять пистолета. Приятное чувство рождалось от прикосновения к оружию, чувство уверенности и силы. Заработало воображение.

«Вон из кустов выскакивают немцы – человек пять или шесть. Они не успевают опомниться от неожиданности и застывают как вкопанные. Одного за другим укладываю их в кювет… Нет, лучше так. Увидев наведенный на них пистолет, немцы поднимают руки. Впервые явившись в свою часть, я привожу пленных фашистов… Бывших фашистов. По дороге я раскрываю им глаза. Темные, обманутые люди! Неужели им не стыдно воевать против нашей страны? Неужели им не стыдно верить в средневековые бредни о превосходстве одной расы над другой? А название их партии чего стоит? Национал-социалистическая рабочая партия. Уже в нем заключен сплошной абсурд. Разве они не понимают, что сочетать слова «социализм» и «национализм» – это безграмотность, это все равно что сказать «деревянное железо».

– Jawohl, jawohl, es geht nicht! (Да, да, верно, это не годится!) – растерянно качают головами плененные мною немцы. Кроме одного толстого фельдфебеля. Он не качает. Он лабазник, а остальные – рабочие и крестьяне. Все они, кроме фельдфебеля, давно терзаются сомнениями – справедлива ли война, в которой их заставляют участвовать? Они вообще бы перешли на сторону Красной Армии, если бы не он, не фельдфебель, а главное, если бы не страх, будто бы большевики расстреливают всех пленных. Теперь, поговорив со мною, хорошо подумав, они поняли, что…»

Налетел низкий воющий свист. Он мигом сдул все мои мысли. Я весь превратился в одно желание – броситься на дно кювета, накрыть голову чемоданом, вжаться в землю. Я уже подогнул колени, уже взмахнул чемоданом… Но Шведов шел спокойно, и я удержался на ногах.

Снаряд упал невдалеке, впереди. Осколки просвистели высоко над нашими головами. Несколько снарядов разорвалось где-то справа.

– Это не по нам? – спросил я как можно более равнодушным голосом.

– Как видишь, нет. По территории кидает. Возле дороги, чтобы не забывали.

По правде говоря, я немного струхнул от такого близкого разрыва, но тем не менее пошел дальше в боевом настроении. Очень все-таки бодрил пистолет. Без него, наверное, было бы страшно. А с пистолетом ничего. Подобное ощущение я испытывал еще в детстве.

По вечерам, бывало, становилось жутко при мысли, что вот сейчас придется идти из светлой комнаты через большую темную прихожую. Разве не мог там кто-нибудь затаиться за сундуком или дровяным ящиком? Например, разбойник или волк. Как только я дотягивался до выключателя, неизменно выяснялось, что никого в прихожей нет. Но в следующий раз опять было страшно. Иное дело, когда в моей руке был пистолет. Неважно, что он из дерева, самодельный, иногда еще шершавый, недоструганный. Я верил, что он настоящий, и этого было достаточно. Я спокойно проходил через всю прихожую, не зажигая света. В таких случаях мне даже хотелось, чтобы из-за сундука выскочил пират или дикий зверь…

Разумом я понимаю, что пистолет в моих руках – не боевое оружие. И все равно я чувствую себя увереннее.

Довольно долго мы шли спокойно. Наибольшие неприятности мне пока доставлял чемодан. Добро бы еще шагать с ним по шоссе. Но идти по узкому, неровному, заросшему кустами кювету с такой ношей было мучительно. Я вспотел, устал, начал отставать и наконец, не выдержав, попросил Андрея сделать привал.

– Ну что ж, недолго можно и передохнуть, – согласился Шведов.

Он уселся на край кювета и закурил.

Солнце припекало. Я снял тужурку, постелил ее возле кювета в высокой траве и улегся. Хорошо! И то, что солнышко греет. И то, что небо синее, а облака белые, – все это хорошо. И то, что кругом зудят и верещат всевозможные букашки и жучки, – тоже хорошо. И даже то, что мухи и всякие кусачие мошки садятся на лицо, на руки, кусают ноги через носки, – даже это хорошо. Потому что все так было и раньше, до войны. И небо, и облака, и кусачие мошки. Можно закрыть глаза и представить себе, хотя бы на минутку, что никакой войны и нет…

– Ты что, Саня, заснул, что ли?

– Нет, не сплю. Тишины немного выдалось. Послушать хочется.

– Ишь ты чего захотел! Теперь тишины долго не будет.

– Андрей, а мы все-таки где находимся? В тылу или на передовой?

– Если скажу, что в тылу, тебе легче будет?

– Просто чтоб знать.

– Толком не поймешь, что и делается. На слух трудно разобраться. Только сдается мне, что бой идет у железной дороги, на параллели этого шоссе… Вот прислушайся – вроде бы тише стало, вроде бы бой позади остался…

Я вспомнил, что в начале нашего пути шум боя слева от нас слышался очень явственно. Теперь гул и в самом деле стал глуше.

– А что это значит, Андрей?

– Это значит, что немцы в данный момент рвутся не сюда, не к заливу, а наступают вдоль железной дороги. Прямиком к Ленинграду. Пока у них надежда есть с ходу пробиться в город, они все силы стянули туда, к Урицку. Так что мы с тобой сейчас как бы на фланге немецких войск.

Шведов погасил о подошву окурок и встал.

– Пошли, Саня. Засиделись мы с тобой.

Я поднялся, надел тужурку, подхватил чемодан, и мы зашагали. Каждый раз, когда мы проходили мимо пустого трамвая, я с любопытством его оглядывал в надежде найти что-нибудь знакомое, подтверждающее, что именно в этом самом вагоне я когда-нибудь ездил. Получалось, что такие признаки есть у всех вагонов. В одном случае это растрескавшийся угол стекла, зажатый между круглыми фанерками. В другом – чуть покривившийся поручень… Особенно родной и знакомой была «колбаса» – плотный резиновый шланг сцепки, свисавший позади вторых вагонов. Казалось, что на каждой из них я хоть раз да прокатился.

Мне захотелось войти в какой-нибудь вагон и осуществить ни разу не сбывшееся желание детства: сесть на круглое вращающееся сиденье вожатого и повернуть тяжелую ручку с деревянной головкой. Трамвай двинется… Еще рывок ручкой, еще и еще… Скорость… Рывок обратно – скорость снимается, остается инерция. Легкий поворот другой, маленькой ручкой из светло-желтой меди. Она напоминает гаечный ключ. Это тормоз. Шипение. Остановка. Сколько раз наблюдал я это, стоя за плечом вожатого…

Надо попробовать. Я поставил чемодан на заднюю площадку моторного вагона и поднялся на нее сам. В трамвае знакомо пахло трамваем. Этот особенный запах я знал с детства. В отличие от автобусов, пропитанных резким запахом бензина, в трамваях уютно пахнет смешанным запахом нагретого дерева, резины и машинной смазки. Я потянулся к веревке, идущей поверху вагона, и дернул за нее. На передней площадке молоточек клюнул в медную чашечку под потолком. Раздался звонок. Дергаю еще два раза – «можно ехать!» Я прошел на переднюю площадку. Ручки на контроллере не было. Жаль. Очень даже обидно. Впрочем, тока в проводах все равно нет, они перебиты во многих местах осколками.

Через переднее стекло вижу Андрея. Он остановился возле кустов, вросших пучком между кюветом и рельсами. Я понял, что привлекло его внимание. Оказывается, мы догнали группу Сечкина.

За кустом раньше была трамвайная остановка. Кювет здесь прерывался, и возле дороги образовалась небольшая полянка, ближе к рельсам утоптанная, а подальше от них – зеленая. Некоторые из женщин расположились здесь на привал. Они лежали в разных позах. Одни на спине, другие, собравшись в комок, на боку. Кое-кто разлегся даже на теплом асфальте – благо по дороге никто не ездит. Разглядел я и Сечкина. Он отдыхал, раскинув по траве руки и ноги, но не расставался с винтовкой. Она лежала у него на груди, будто перечеркивая его косой чертой.

Я представил себе, как рассвирепел Андрей, наткнувшись на этот беспечный бивак. И в самом деле, нашли место где дрыхнуть! Надо их вспугнуть, живо вскочат! Нащупав педаль звонка, я что есть силы стал колотить по ней ногой. Шведов повернулся и злобно погрозил мне кулаком. Я тоже рассердился. Пошутить уж нельзя. Что я, в конце концов, пятиклассник, а он мой классный руководитель?!

Я еще раз, и еще, и еще ударил по педали. Андрей больше не оборачивался. Понял, наверное, что пересолил… Странно только, что никто из лежавших на земле тоже не пошевелился… Развалились тут, точно мертвые… Точно мертвые?.. Мертвые. Точно! Но как это может быть?! Ведь совсем недавно они все были живыми!.. Кричали, суетились, мучились от страха за своих детей… Убили их… Я сполз с сиденья, уперся растопыренными ладонями в нагретое солнцем стекло. Как же так? Как это могло случиться? Ведь это женщины. Издалека видно, что это женщины!.. Мирные, безоружные… Я с трудом вытащил себя из вагона. Мне казалось, что за его стеклами и тонкими стенками еще можно отсидеться, еще можно в чем-то сомневаться, в чемто себя разубеждать…

Медленно, с фуражкой в руке доплелся я по кювету до кустов. Вблизи убитые не походили на живых. Побелевшие лица, набухшие от крови, будто вымоченные в вине блузки, платья, чулки. Странно извитые тела… Многих женщин я узнаю – приметил на развилке. Та, что лежит теперь па спине поперек шоссе, кричала лейтенанту, что он Аника-воин, привык воевать по тылам. Другую узнаю по бидону, который лежит возле нее на дороге, – она все потрясала этим бидоном перед лейтенантом, втолковывая ему, что ее дети некормлены и ждут молока. Женщина лежит на боку спиной к Стрельне. Ветер шевелит ее волосы. Возле живота на асфальте лужица – кровь и молоко. Лицом в кустарник упала полная пожилая женщина, на ней шелковое платье в черную с белым полоску. Я сразу обратил на нее внимание там, на развилке. Такое же было сегодня на маме… Дальше других от меня женщина в цветастом платье. Она лежит на животе, вытянув вперед руку и подогнув колено. До последнего вздоха ползла она туда, вперед, к своему Ваську… Пожалуй, только Сечкин и моя старушка даже вблизи похожи на спящих. Лицо Сечкина спокойно, вот-вот поднимется его грудь и, чего доброго, донесется храп… Бабуся лежит на боку, в сторонке от него. Руки у нее под головой, ноги чуть подогнуты. Умаялась и прилегла на травку…

– Как же это, Андрей? Как же это все случилось?

– Очень просто.

– Очень просто?!

– Наблюдатель их давно, конечно, приметил. Обождал, когда вступят в квадрат, пристрелянный по ориентирам, ну и накрыл. Подлец! Скотина! Видел ведь, что гражданские!

Я посчитал трупы. Их было восемь.