По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

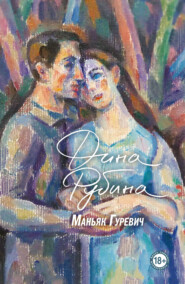

Русская канарейка. Блудный сын

Автор

Серия

Год написания книги

2015

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Не произноси больше этой фразы, ради бога! Мне кажется, у тебя растут усики…

– Что-о?!

– Я это слышал от одной американки, с усиками. Мне было лет пятнадцать, я подрабатывал официантом, обслуживал их столик. Она притерла меня в углу возле дамского туалета. И чаевые сунула – целых пятьдесят долларов.

– Да ты что!

– Да… У нее были капельки пота над верхней губой, усики в росе… И произнесла она нечто вроде, насчет моей божественной красы…

– О-о-о! А ты?.. – с восторгом допытывалась Айя.

– Кажется, от ужаса я кончил прямо там, с подносом в руках… А теперь живо одевайся, говорю в последний раз, потом отлуплю как сидорову козу!

* * *

Леону доводилось петь в некоторых церквах и соборах Англии, и он ценил здешнюю акустику – она была безупречной. В этих величественных зданиях, как правило, не требовалось «подзвучки» микрофоном, при которой акустика становится сухой и напряженной, теряя драгоценные обертоны, стреноживая полет голоса.

В Часовне же Кингс-колледжа, где он дважды пел на концертах Королевского музыкального общества, акустика была просто изумительной, благородно-бархатной: придавала его «звону в верхах» огранку бриллианта.

Да и сам длинный зал грандиозной Часовни, черно-белые плиты мраморного пола, благородные и скупые по цвету витражи, стрельчатый потолок, зависший на тридцатиметровой высоте скелетом диковинной окаменелой рыбы, и главное, великолепный орган с крылатыми ангелами, трубящими в золотые трубы, – все это подготавливало ликование Голоса, чуть ли не евангельское введение во Храм.

Сегодня Леону предстояло исполнить партию альта в баховской мессе В-moll «Dona nobis pacem» на латыни и – что особенно он любил – «Dignare» Генделя.

Уже предвкушал благородную поступь органа, что сдерживает – благословляя! – моление рвущегося к небу голоса.

…Всегда смаковал эти гулкие покашливания, шелест нотных партий, приглушенные шаги последних, крадущихся на цыпочках к своим местам слушателей… Два-три мгновения волнующей тишины, и вот уже протяжная мощь органного вступления торжественно и грозно раздвигает золотые ризы:

– Di-igna-a-re, Do-omi-ine…

Три слога: первый скачок, секста вверх, плавное опадание на секунду… воля, простор, неимоверная благая ширь Господнего деяния – и струи пурпурных лучей хлынули, затопляя голубой, леденцовый, ало-желтый воздух собора.

Его мощный, гибкий и все же, как положено в духовной музыке, слегка потусторонний голос, мастерски сфокусированный, повисает в нужной точке пространства. Возможно, это и было секретом его удивительной власти над воображением публики: он всегда умело находил эту акустическую цель, внедрялся, прорастал и распластывался своим крылатым голосом, распространялся, овладевая всем воздухом, всей скрытой мощью собора, покрывая им огромные внутренние пространства…

– Die isto sine peccato nos custodire…

Лапидарный Гендель, по мнению знатоков соотносящийся с Бахом как Бетховен с Моцартом, здесь, в «Dignare», превзошел себя. Каноническая гармония отброшена, и от чуда модуляций на протяжении нескольких тактов под остинатные удары мурашки бегут по коже, будто вглядываешься в химеры Нотр-Дама.

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Разве думал прагматик Гендель, уравновешенный мастер золотого, почти закатного барокко, что этот пустячок – чуть меньше двадцати тактов – спустя почти три века превратится в мировой шлягер!

«Dignare»… Не зря в старину давали классическое образование: латынь, пусть в объеме гимназического курса, латынь – жаргон медиков, теологов и юристов, золотая латынь, которую, как говаривала Барышня, попутно прикарманили итальянский, испанский, французский, да и английский с немецким… А вот попробуй найти аналог – споткнешься! «Dignare»… «Удостой» – как в классическом переводе? Вряд ли. Скорее – «Сохрани в достоинстве, Господи, избавь от искушений».

– Miserere nostri Domine, miserere nostri!

Хорошо жилось тогда, в XVIII веке: чуть что – помилуй, Господи!.. А нам сегодня кого молить, у кого защиты искать?

– Fiat misericordia tua…

Его голос взбирается вкрадчиво молящим «Miserere!» все выше, все выше, как бы испытывая публику, вручая ей еще более высокую ноту своего беспримерного диапазона:

– Do-omine, super nos, quemadmo-odum spe-eravimus in te… – как бы предлагая ступить вместе с ним на эфемерную лестницу, уходящую в такую запредельную высь, откуда не всегда и вернуться получается, лестницу ангелов, достойную, пожалуй, лишь легчайших шагов господних посланников, что снуют и снуют над головой спящего Яакова, где-то там, где вырос и жил сам Леон:

– In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Запрокинутое лицо Айи в зале… зачарованное – не пением, конечно, а чем же? Всем этим великолепием? Витражами, внутренним убранством Часовни? Да вот же оно, то лицо, на крайнем слева витраже, голубой лишь накидки на голове не хватает. Вот она, Мария Аннунциата, что встретилась в Палермо, на холсте, в тот день, когда, сдавшись упорной мягчайшей осаде, он уже готов был сказать Николь слова, которых так долго она ждала – и не дождалась… Не дождалась! Что же остановило его? Предупредительно поднятая строгая ладонь: погоди, не торопись, угадай меня, узнай меня – вылови – на острове, в пропотевшей красной рубахе, со шрамом под лопаткой, с Желтухиным в истории угрюмой семьи…

Молящее «Miserere!» все исступленнее, все настойчивее вздымается и рвется к небесам, распахивает невидимые божественные кулисы: сначала пурпурные, кровеносные, струйные, наполненные самым низким тембром диапазона, затем солнечно звонкие, складчатые, ликующие переливы среднего регистра, затем полетно-лазурные, упоительные, выше которых, кажется, даже мечта, даже сон не взмывают… И наконец его бесплотный, невесомый, самый прозрачный его белый голос раздвигает последнюю невидимую завесу и растворяется в китовых ребрах гигантского потолка…

* * *

После концерта организаторы пригласили солистов и кое-кого из гостей на ужин в ресторан где-то на окраине городка: заведение, декорированное под деревенскую харчевню, предлагало здоровые мясные радости – запеченные свиные ноги, здоровенные стейки, рыбу, зажаренную целиком, с хрустящим картофелем. Здесь было дымно, тесно и шумно, весело наяривал, путаясь под ногами и задевая колени и локти сидящих, ансамблик-троица, скрипка-флейта-гармонь, и Леон, возбужденный, или, как говорила Барышня, «вздернутый» после концерта, приобнимал Айю какой-то невидящей, по-прежнему концертной рукой… Он еще не вернулся к ней, всем существом еще стоял там, под органными трубами, и она – неожиданно для себя – так смешно, нелепо ревновала и злилась, не понимая, как ей вести себя в этом частоколе чужих лиц и рук, чужих восхищенных губ и глаз, обращенных к ее Леону, посягающих на него. А он, разгоряченный, непохожий на себя, обольстительный, женственный… как он отдается этим восхищенным глазам и губам, так предательски им отзывается, впивая мед и патоку комплиментов, льнет к ним, продолжая обнимать Айю невидящей рукой…

На него налетели сразу несколько человек: утренний Арсен, в другом уже, голубом, но таком же легкомысленном костюме танцора танго, кто-то из университетских преподавателей, любителей-меломанов, какой-то важный достопочтенный сэр – учредитель фонда (он слышал Леона впервые и прилип к его правому боку, как мидия, так что хотелось его отлепить и закинуть подальше в невидимое море). Все эти послеконцертные контрдансы и экосезы были для Айи обескураживающей новостью. А Леон, похоже, чувствовал себя как рыба в воде и лишь иногда, спохватываясь, слегка приваливал Айю к себе и машинально накладывал в ее тарелку еще одну ложку какого-нибудь дурацкого салата, даже не замечая, ест она хоть что-то или сидит – чужая, пришлая. Глухая…

У Айи не было ни сил, ни желания ловить гримасы, жесты и перепевы разных губ. Она устала. Она впервые побывала на концерте, да еще в таком подавляюще огромном соборе, впервые ощутила невероятную отдаленность, пугающую бестелесность Леона, когда ей казалось, что он уплывает под парусом органных труб и больше к ней не вернется; когда уже не верилось, что только вчера в их жизни был упоительный бег нагишом вперегонки по коридорам замка. Сегодня она впервые ощутила энергию его напряженных губ и языка, совсем иначе напряженных, чем в минуты любви… впервые пережила мгновения, когда чудилось – сейчас, на могучем выдохе, он поймет с оголенной ясностью: бремя профессии, да еще такой профессии несовместимо с бременем такой любви… И когда все закончилось и она осталась сидеть на скамье в опустелом соборе, одна, уже не веря, что он вернется прежним, Леон вдруг появился внизу: прекрасно-концертный, юный, одинокий, встревоженно озираясь и обшаривая взглядом ряды скамей. И она вскочила с безумным воплем, а он припустил к ней, как мальчишка… Сейчас ей хотелось лишь одного: склонить голову на его плечо в строгом фраке и закрыть глаза; а лучше утащить его, обвить всем телом, проникнуть в него каждым росточком, каждой клеткой кожи. Но напротив, весело чиркая глазами в ее сторону, сидел высокий, худой, длинноволосый молодой человек, не желавший отпускать внимание Леона ни на минуту. И она сочла нужным приглядывать, чтобы у Леона все было хорошо, – вдруг этот парень чем-то ему нужен? Она не догадывалась, что именно Леон был нужен парню до зарезу, так нужен, что тот говорил и говорил, заглядывая в глаза певцу, а попутно улыбаясь и Айе:

– Подумать только: сегодня все искусство барокко кажется настолько уравновешенным, а ведь в семнадцатом веке под этим словом подразумевали чуть ли не «варварскую готику». Да совсем недавно Бенедетто Кроче в своей «Истории итальянского барокко» утверждал, что «историк не может оценивать барокко как нечто положительное», что это – «выражение дурного вкуса»!

Леон что-то отвечал, такое же заумное, что-то про сознание современного человека, у которого в бэкграунде есть и Освенцим, и Хиросима, и пронзенные башни-близнецы, так что любое барокко покажется чуть ли не музейным выражением чувств. Тот засмеялся и покрутил головой:

– Но, маэстро Этингер, ваше исполнение было далеко от музейного! И весьма далеко от уравновешенного. Я, знаете ли, сегодня вряд ли засну… Это удивительное сочетание в вашем голосе ангельской отрешенности и какого-то… не могу подобрать точного слова: дьявольского искуса, чуть ли не греха – чего-то преступного, обольстительного… простите, если вас это задевает… – И никак не отставал, и приглашал-соблазнял Леона… Какой-то там блудный сын или что-то вроде. – Я слышал диск с вашим «Блудным сыном», – торопливо продолжал он, – это стало для меня настоящим шоком! Я был под впечатлением недели две и, знаете… в одну из ночей вдруг меня осенило: а что, если иначе оркестровать эту ораторию? Добавить в нее голос мальчика, а? Чистый безгрешный альт. Вы же с вашим бесподобным совратительным голосом будете – знак греха, падения, душевной низо?ты… А в финале – дуэт этих двух голосов, как сама адская амбивалентность человеческой натуры, как два крыла падшего ангела, где – и высота, и страшное падение в бездны порока…

– Мерси, – насмешливо-любезно отозвался Леон. – Значит, мне вы уготовили все самое ужасное, а какой-нибудь семилетний засранец, только что из подгузника, воспарит этаким белоснежным ангелом? Симпатичная идейка, ничего не скажешь…

А тот вроде и не слушал возражений певца, всплескивал длиннопалыми мосластыми руками, отбрасывал со лба длинный чуб, уговаривал, уверял:

– Но трактовка, согласитесь, оригинальная… Совершенно новый взгляд на тему. Все мы знаем эту притчу в евангельском варианте, у Луки. А ведь есть хасидская версия притчи, и там – послушайте, послушайте, это страшно интересно: там рассказывается, что в чужих странах блудный сын забыл родной язык, так что, вернувшись в отчий дом, не смог даже попросить слуг позвать отца. Тогда он в отчаянии закричал! И слепой старик-отец узнал его голос. Понимаете? Я представляю, как он – нет, вы, вы, маэстро! – запоет страшным голосом! Что?.. Нет, это я сам придумал, сейчас. И непременно воспроизведу этот крик! Представляю ваш потрясающий по силе голос грешника, припавшего к родному порогу! И – вопль, леденящий вопль отчаяния: внезапное tutti всего оркестра или хора, громкий аккорд на уменьшенном трезвучии! Помните, Масканьи в финале «Сельской чести» после бабьего визга: «Они убили кума Турриду!» – передает общий хоровой вопль в до мажоре? Между прочим, – понизив голос, заметил он, – метафора встречи отца и раскаявшегося сына в еврейской литургии связана с наступлением Нового года, когда всюду трубит шофар – ритуальный рог. Так вот, звук шофара символизирует и голос Блудного сына, как голос всего народа, взывающего к Небесному отцу в надежде на прощение…

Айя почему-то чувствовала – плечом, ладонью, гуляющей по колену Леона, что ему хотелось бы завершить этот разговор. Потянувшись к его уху, спросила:

– Кто этот зануда?

И он, слегка повернув к ней голову, беззвучно по-русски выплел губами:

– Композитор, очень талантливый, уже известный и, как полагается, – немного чокнутый.

Она кивнула и сказала:

– Очень хочется стать блудной дочерью. Может, смоемся?

Леон немедленно оборвал разговор с длинным занудой, извинился, поднялся и, чем-то отбрехиваясь, пожимая кому-то руки, кому-то кланяясь, кому-то улыбаясь, с кем-то прощаясь, припадая к чьим-то щекам, рукам и плечам, стал отступать, увлекая за собой Айю. Вот еще остановка:

– Рик, старина, сегодняшняя прогулка по реке – незабываема! Вы разрешите позвонить вам когда-нибудь по сугубо физическому вопросу? Благодарю, потому что…

Наконец вышли на волю – в накрапывающий дождик, в желтоватое электрическое небо, исчирканное проводами и шпилями, загруженное зубчатыми стенами университетских башен, между которыми обезумевшим призраком неслась бледная луна. Темные улочки были затоплены мощной сладостной волной весенних запахов, мокрой травы, набухших почек – и они долго гуляли, немного заблудились, вышли к реке с витающими над ней легкими прядями тумана. Останавливались перед афишками, налепленными на острия высоких чугунных оград, прочитывая их в свете фонаря и смешно выворачивая наизнанку фамилии лекторов и исполнителей (Леон так лихо присобачивал дикие имена и окончания к почтенным фамилиям, что Айя даже ослабела от хохота). Он то и дело строго вытаращивал глаза и говорил, что «перед Лондоном надо хорошенько выспаться».

Но, оказавшись в номере, продолжал колобродить, мотался из угла в угол, не снимая фрака, натыкаясь на кровати, очень много говорил, словно бы недопел, недовысказался там, когда стоял под органными трубами… Сидя в постели, Айя молча следила за его передвижениями, терпеливо ожидая, когда он угомонится.