По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

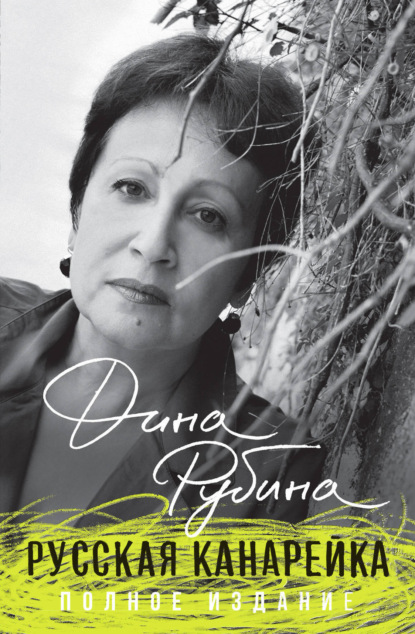

Русская канарейка

Автор

Год написания книги

2014

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ты что, дурак, – прямо здесь, среди дня? Так просто ж ее не унесешь.

– А шо, така тяжелая? – сощурившись, спросил он. – Не крути, говорю! Пусти меня, ну-к!

– Не тяжелая, а заметная, – спокойно отозвалась она, почти невидимая, только лоб блестел от испарины, и запахом ее пахнуло из дверной щели: крахмальным, сдобным-оладушкиным. – Иди, Серега, не дури, я тебя сама навещу, ночью. Не ложись. И никому ни слова!

Он усмехнулся, отступил и сказал:

– Навести, навести… Я не ляжу! Я тя давно жду.

Много лет тя жду. Обожжу и до ночи…

…Ночью она ладонью толкнула его дверь – та откачнулась, и Стеша просто тихо вошла. Повезло, что семью он отправил к родне в деревню, подале от «всей этой заварухи». Вообще, если не считать смерти старика, ей сегодня страшно везло.

Сергей и правда ждал, хотя света не зажигал – горела только керосиновая лампа. Сидел за столом в сетчатой майке, в синих сатиновых бриджах – накачивался водкой. Удивительно, подумала она с усталым злорадством, до чего же он, при всей наглости, всегда ее робел. Постель тем не менее была подобострастно расстелена – и уголок одеяла загнут, во как! Дожидался.

«Вещь» она завернула в платок, а то б он сразу узнал. В театре, говаривал покойный Гаврилскарыч, любое действие должно быть подготовлено и подогрето фантазией зрителя.

Увидев ее, Сергей вскочил из-за стола, руки протянул – облапить. В полутьме камушками блестели его похабные глазки.

Она грубовато толкнула его обратно на стул, шикнула:

– Да погоди ты! Сначала дело… И не гляди, что это тебе знакомо.

Развернула платок.

– Тю-у-у! – протянул он. – То ж палка Большого Этингера…

– Па-а-алка! – презрительно передразнила она. – Шо ты понимаешь! Во-первых, не «палка», а трость. Главное же, тут балдахин – чуешь, из чего?

– Ну?

– Чистое золото!

Он откинулся, вгляделся в Стешу. Она и сама – статная, со своей не меркнущей с годами льняной косой вкруг головы – казалась большой тростью с золотым «балдахином».

– Бреши, бреши…

– Говорю тебе, они все свои кольца выплавили, сама к ювелиру Лейзеровичу носила, и он прежний балдахин заменил новым – поди догадайся!

– А ну дай! – Он протянул руку, приподнялся. – Где там проба, гляну…

– Проба?! – Она негодующе отвела его руку и снова усадила на стул, придавив ладонью сутулое плечо. – Проба – эт зачем? Шоб все соседи, воры и гады навродь тебя, узнали? Сиди, говорю! Это не все… Тут тайник есть. Смотри! Щас удивишься.

С этими словами она деловито и плавно, под взглядом заинтригованного Сергея стала раскручивать «балдахин», который в тусклом свете керосиновой лампы и правда посверкивал убедительно. Знала, выучила назубок, сколько витков тот крутится в пазах, и еще секунды три, нависая над сидящим Сергеем, крутила и крутила вхолостую – готовилась.

Ей показалось, вся жизнь мелькнула за эти три секунды. «Девочка… нам не нужна прислуга», – сказал высокий красавец в белом кашне. «Мое доброе дитя…» – говорил старик, пряча мятое лицо в ее горячих грудях.

Плавно выхватив львиный клык из полой трости, она мощным коротким взмахом погрузила его в яремную ямку управдома. Тот откинулся, удивился (у него потом, у мертвого, были и впрямь удивленные глаза), схватился обеими руками за позолоченный набалдашник и успел вырвать его из горла, захрипел и повалился на стол грудью, лицом.

Клинок был, конечно, «декорацией и чепухой», как справедливо говаривал Большой Этингер, но только до сегодняшнего вечера. До того момента, пока на своей антресоли Стеша не отладила его на точильном бруске с присущей ей запоздалой тщательностью…

Так же тщательно и споро, как убирала обычно дом, она прибрала все вокруг тела удивленного управдома, вытерла клинок о его бриджи, замыла водкой, обернула трость в тот же платок и ушла.

Впоследствии трость (элегантная вещица) и правда стала всего лишь «палкой» – Стеша превратила ее в швабру, прибив поперечную деревяшку и преспокойно надраивая ею полы аж до отъезда в Ерусалим в конце восьмидесятых. Что касается золотого «балдахина» с его опасной начинкой, так он и посейчас, должно быть, сияет рыбкам и медузам где-то на дне – там, в районе Ланжерона…

Они сидели друг против друга третий час, и Стеша все рассказывала и рассказывала, перескакивая с одной знакомой семьи на другую, уточняя подробности гибели или спасения, предательства, мародерства, подлости или самоотверженного безумия спасителей.

Ни словечком не обмолвилась только про то, откуда взялась девочка, которую звала Ирусей. Та время от времени прибегала со двора, тиская все ту же безответную кошку, вставала столбиком у стола и открывала рот. И Стеша, почти не глядя, брала двумя пальцами воздушную оладушку и отправляла девочке в рот, а та, старательно прожевав, подпрыгивала и бежала играть.

– Стеша, – мягко проговорила Эська, дождавшись, когда девочка с кошкой в объятиях снова ускачет во двор. – Я так тебе благодарна – за все. И за… папу, и что вещи сберегла. За твою великую преданность семье. – Она сглотнула, помолчала мгновение и решилась: – Прости, что спрашиваю. И не думай, что осуждаю. Эта вот девочка – она твоя?

– Наша, – скупо отозвалась Стеша.

После чего, глядя глаза в глаза, обстоятельно поклялась барышне жизнью и памятью, что Ируся, как сказал бы сам Гаврилскарыч, дитя Дома Этингера. Так и выговорила – с истинно папиной домашней интонацией.

Далее обомлевшей Эське пришлось услышать очередной парафраз библейского сюжета с царем Давидом и пресловутой девицей Ависагой – сюжета, немало кормившего батальон живописцев разных эпох и народов.

Старик, мол, страшно мерз под старость, и она, Стеша… ну, словом, в холодные вечера укладывалась к нему – погреть папашу. Короче, берегла его, «как синицу – окунь». А Гаврилскарыч – он, конечно, под конец головой совсем вознесся в небеса, пел и пел, как ангел… но клянусь вам, барышня, еще вполне был мужчина.

– Погоди! что же это… – запинаясь, проговорила побледневшая, немало сконфуженная Эська. На миг показалось, что именно эта домашняя новость превратила ее, огрубевшую, сорокапятилетнюю, ничему не удивлявшуюся женщину, в прежнюю застенчивую гимназистку, что застукала отца у чужого подъезда под руку с юной любовницей. – Ты хочешь сказать, что эта вот девочка – моя сестра?

– Или сестра – наверняка не скажу, – так же обстоятельно, без тени смущения отозвалась Стеша, спокойно глядя на барышню. – Тут ведь и Яша побывал.

И вот здесь впервые развернуто – как оперное либретто – прозвучал Стешин рассказ о возвращении Блудного сына.

– Вы, может, не знали, барышня, а сейчас уже и причин никаких нет скрывать: ведь у нас с Яшей была такая красивая молодая любовь! Еще до всего, до всего… И на даче он ко мне каждую ночь бегал. И стихи – это ведь он мне писал, помните: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!»

И тогда, в сороковом, пришел ночью… То ли отцова гнева опасался, то ли соседских глаз не хотел. Как в квартиру попал – неизвестно, может, дверь оказалась открытой: молодняк тут до ночи гуляет-шастает. Не исключено, что и ключ у него сохранился, кто знает.

Стеша услышала грузные шаги сначала по коридору, затем на деревянной лесенке на антресоль.

Отворилась дверь в ее каморку, и, пригибая голову (значит, помнил о низких потолках), вошел кто-то огромный, бородатый… Сначала она страшно перепугалась, чуть не крикнула – подумала: вот заберут ее, и останется Гаврилскарыч один, такой нездоровый, старенький… Вскочила, как была, в рубашке, простоволосая. А он шагнул к ней, провел по волосам ручищей и шепотом:

– «Их вайс нихьт, вас золь эс бедойтн…» А волосы прежние, моя Лорелея…

И она узнала этот гимназический шепот, заскулила и вжалась в него со всей силы.

Короче, ночь Яша провел у нее, и это, барышня, была такая ночь, о какой любая женщина может только мечтать (при этих словах Эська с трудом удержалась, чтоб не поморщиться).

Наутро он выждал у Стеши на антресоли, пока соседи разойдутся, умылся на кухне, одеколоном сбрызнул шею… Видать, знаете, барышня, все ж таки робел перед встречей с папашей.

И правильно робел: старика чуть удар не хватил. Увидев сына, он поначалу не узнал его, а узнав, первым делом, конечно, запел.

Что там именно пел Гаврила Оскарович, спрашивать у Стеши было бесполезно. Прожив всю жизнь в столь музыкальном доме, со столь музыкально образованными людьми, она хорошо различала только песню кенаря Желтухина; но вот что отлично запомнила: вначале Яков Гаврилыч пытался что-то сказать, старался даже перекричать отца – все бесполезно. Так он тогда, знаете, барышня, взял и тоже запел.

– Кто запел? Яша запел?! – уточнила ошеломленная Эська.

Ну да, ну да… Хотите – верьте, хотите – не верьте, барышня. А как еще до папаши было докричаться? И вот когда Яков Гаврилыч запел – ох, ну и голосина у него, прям совсем как у Гаврилскарыча! – так тот, знаете, попритих вначале, стал вслушиваться, хотя и отвернулся. Потом, однако, оборотился, простер так руку, ну, вы знаете эти его картинные позы… и опять загремел.

– А шо, така тяжелая? – сощурившись, спросил он. – Не крути, говорю! Пусти меня, ну-к!

– Не тяжелая, а заметная, – спокойно отозвалась она, почти невидимая, только лоб блестел от испарины, и запахом ее пахнуло из дверной щели: крахмальным, сдобным-оладушкиным. – Иди, Серега, не дури, я тебя сама навещу, ночью. Не ложись. И никому ни слова!

Он усмехнулся, отступил и сказал:

– Навести, навести… Я не ляжу! Я тя давно жду.

Много лет тя жду. Обожжу и до ночи…

…Ночью она ладонью толкнула его дверь – та откачнулась, и Стеша просто тихо вошла. Повезло, что семью он отправил к родне в деревню, подале от «всей этой заварухи». Вообще, если не считать смерти старика, ей сегодня страшно везло.

Сергей и правда ждал, хотя света не зажигал – горела только керосиновая лампа. Сидел за столом в сетчатой майке, в синих сатиновых бриджах – накачивался водкой. Удивительно, подумала она с усталым злорадством, до чего же он, при всей наглости, всегда ее робел. Постель тем не менее была подобострастно расстелена – и уголок одеяла загнут, во как! Дожидался.

«Вещь» она завернула в платок, а то б он сразу узнал. В театре, говаривал покойный Гаврилскарыч, любое действие должно быть подготовлено и подогрето фантазией зрителя.

Увидев ее, Сергей вскочил из-за стола, руки протянул – облапить. В полутьме камушками блестели его похабные глазки.

Она грубовато толкнула его обратно на стул, шикнула:

– Да погоди ты! Сначала дело… И не гляди, что это тебе знакомо.

Развернула платок.

– Тю-у-у! – протянул он. – То ж палка Большого Этингера…

– Па-а-алка! – презрительно передразнила она. – Шо ты понимаешь! Во-первых, не «палка», а трость. Главное же, тут балдахин – чуешь, из чего?

– Ну?

– Чистое золото!

Он откинулся, вгляделся в Стешу. Она и сама – статная, со своей не меркнущей с годами льняной косой вкруг головы – казалась большой тростью с золотым «балдахином».

– Бреши, бреши…

– Говорю тебе, они все свои кольца выплавили, сама к ювелиру Лейзеровичу носила, и он прежний балдахин заменил новым – поди догадайся!

– А ну дай! – Он протянул руку, приподнялся. – Где там проба, гляну…

– Проба?! – Она негодующе отвела его руку и снова усадила на стул, придавив ладонью сутулое плечо. – Проба – эт зачем? Шоб все соседи, воры и гады навродь тебя, узнали? Сиди, говорю! Это не все… Тут тайник есть. Смотри! Щас удивишься.

С этими словами она деловито и плавно, под взглядом заинтригованного Сергея стала раскручивать «балдахин», который в тусклом свете керосиновой лампы и правда посверкивал убедительно. Знала, выучила назубок, сколько витков тот крутится в пазах, и еще секунды три, нависая над сидящим Сергеем, крутила и крутила вхолостую – готовилась.

Ей показалось, вся жизнь мелькнула за эти три секунды. «Девочка… нам не нужна прислуга», – сказал высокий красавец в белом кашне. «Мое доброе дитя…» – говорил старик, пряча мятое лицо в ее горячих грудях.

Плавно выхватив львиный клык из полой трости, она мощным коротким взмахом погрузила его в яремную ямку управдома. Тот откинулся, удивился (у него потом, у мертвого, были и впрямь удивленные глаза), схватился обеими руками за позолоченный набалдашник и успел вырвать его из горла, захрипел и повалился на стол грудью, лицом.

Клинок был, конечно, «декорацией и чепухой», как справедливо говаривал Большой Этингер, но только до сегодняшнего вечера. До того момента, пока на своей антресоли Стеша не отладила его на точильном бруске с присущей ей запоздалой тщательностью…

Так же тщательно и споро, как убирала обычно дом, она прибрала все вокруг тела удивленного управдома, вытерла клинок о его бриджи, замыла водкой, обернула трость в тот же платок и ушла.

Впоследствии трость (элегантная вещица) и правда стала всего лишь «палкой» – Стеша превратила ее в швабру, прибив поперечную деревяшку и преспокойно надраивая ею полы аж до отъезда в Ерусалим в конце восьмидесятых. Что касается золотого «балдахина» с его опасной начинкой, так он и посейчас, должно быть, сияет рыбкам и медузам где-то на дне – там, в районе Ланжерона…

Они сидели друг против друга третий час, и Стеша все рассказывала и рассказывала, перескакивая с одной знакомой семьи на другую, уточняя подробности гибели или спасения, предательства, мародерства, подлости или самоотверженного безумия спасителей.

Ни словечком не обмолвилась только про то, откуда взялась девочка, которую звала Ирусей. Та время от времени прибегала со двора, тиская все ту же безответную кошку, вставала столбиком у стола и открывала рот. И Стеша, почти не глядя, брала двумя пальцами воздушную оладушку и отправляла девочке в рот, а та, старательно прожевав, подпрыгивала и бежала играть.

– Стеша, – мягко проговорила Эська, дождавшись, когда девочка с кошкой в объятиях снова ускачет во двор. – Я так тебе благодарна – за все. И за… папу, и что вещи сберегла. За твою великую преданность семье. – Она сглотнула, помолчала мгновение и решилась: – Прости, что спрашиваю. И не думай, что осуждаю. Эта вот девочка – она твоя?

– Наша, – скупо отозвалась Стеша.

После чего, глядя глаза в глаза, обстоятельно поклялась барышне жизнью и памятью, что Ируся, как сказал бы сам Гаврилскарыч, дитя Дома Этингера. Так и выговорила – с истинно папиной домашней интонацией.

Далее обомлевшей Эське пришлось услышать очередной парафраз библейского сюжета с царем Давидом и пресловутой девицей Ависагой – сюжета, немало кормившего батальон живописцев разных эпох и народов.

Старик, мол, страшно мерз под старость, и она, Стеша… ну, словом, в холодные вечера укладывалась к нему – погреть папашу. Короче, берегла его, «как синицу – окунь». А Гаврилскарыч – он, конечно, под конец головой совсем вознесся в небеса, пел и пел, как ангел… но клянусь вам, барышня, еще вполне был мужчина.

– Погоди! что же это… – запинаясь, проговорила побледневшая, немало сконфуженная Эська. На миг показалось, что именно эта домашняя новость превратила ее, огрубевшую, сорокапятилетнюю, ничему не удивлявшуюся женщину, в прежнюю застенчивую гимназистку, что застукала отца у чужого подъезда под руку с юной любовницей. – Ты хочешь сказать, что эта вот девочка – моя сестра?

– Или сестра – наверняка не скажу, – так же обстоятельно, без тени смущения отозвалась Стеша, спокойно глядя на барышню. – Тут ведь и Яша побывал.

И вот здесь впервые развернуто – как оперное либретто – прозвучал Стешин рассказ о возвращении Блудного сына.

– Вы, может, не знали, барышня, а сейчас уже и причин никаких нет скрывать: ведь у нас с Яшей была такая красивая молодая любовь! Еще до всего, до всего… И на даче он ко мне каждую ночь бегал. И стихи – это ведь он мне писал, помните: «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя сорвать!»

И тогда, в сороковом, пришел ночью… То ли отцова гнева опасался, то ли соседских глаз не хотел. Как в квартиру попал – неизвестно, может, дверь оказалась открытой: молодняк тут до ночи гуляет-шастает. Не исключено, что и ключ у него сохранился, кто знает.

Стеша услышала грузные шаги сначала по коридору, затем на деревянной лесенке на антресоль.

Отворилась дверь в ее каморку, и, пригибая голову (значит, помнил о низких потолках), вошел кто-то огромный, бородатый… Сначала она страшно перепугалась, чуть не крикнула – подумала: вот заберут ее, и останется Гаврилскарыч один, такой нездоровый, старенький… Вскочила, как была, в рубашке, простоволосая. А он шагнул к ней, провел по волосам ручищей и шепотом:

– «Их вайс нихьт, вас золь эс бедойтн…» А волосы прежние, моя Лорелея…

И она узнала этот гимназический шепот, заскулила и вжалась в него со всей силы.

Короче, ночь Яша провел у нее, и это, барышня, была такая ночь, о какой любая женщина может только мечтать (при этих словах Эська с трудом удержалась, чтоб не поморщиться).

Наутро он выждал у Стеши на антресоли, пока соседи разойдутся, умылся на кухне, одеколоном сбрызнул шею… Видать, знаете, барышня, все ж таки робел перед встречей с папашей.

И правильно робел: старика чуть удар не хватил. Увидев сына, он поначалу не узнал его, а узнав, первым делом, конечно, запел.

Что там именно пел Гаврила Оскарович, спрашивать у Стеши было бесполезно. Прожив всю жизнь в столь музыкальном доме, со столь музыкально образованными людьми, она хорошо различала только песню кенаря Желтухина; но вот что отлично запомнила: вначале Яков Гаврилыч пытался что-то сказать, старался даже перекричать отца – все бесполезно. Так он тогда, знаете, барышня, взял и тоже запел.

– Кто запел? Яша запел?! – уточнила ошеломленная Эська.

Ну да, ну да… Хотите – верьте, хотите – не верьте, барышня. А как еще до папаши было докричаться? И вот когда Яков Гаврилыч запел – ох, ну и голосина у него, прям совсем как у Гаврилскарыча! – так тот, знаете, попритих вначале, стал вслушиваться, хотя и отвернулся. Потом, однако, оборотился, простер так руку, ну, вы знаете эти его картинные позы… и опять загремел.