По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2025.

✖

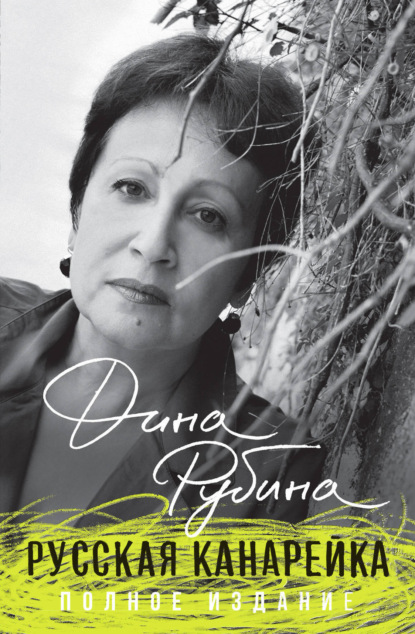

Русская канарейка

Автор

Год написания книги

2014

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Стеша вдруг оживилась и с грустной улыбкой спросила:

– А помните, помните, барышня, как пели они на даче дуэтом: «Однозвучно гремит колокольчик»? Помните, голоса-то их… как две чайки над морем?

Так вот, не дай вам боже, барышня, было услышать эти два голоса тогда. А я – слышала… Кровь стыла в жилах! Счастье, что соседей никого дома не оказалось! Очень было все громко. Руками размахивали, Гаврилскарыч, как на похоронах, рубаху на себе порвал, хорошую, почти новую, ни единой штопки на ней. А Яша плакал. И пели оба как оглашенные. Папаша гремел: «Проклина-а-а-аю!!! Проклина-а-аю!!!» А тот: «Оте-е-ец! Ты не знаешь, что пришлось пережи-и-и-ить!»

Так что она голову не прозаклала бы – чья получилась девочка: проклявшего или проклятого. А то, что проклятье отца сработало незамедлительно, тому сама была свидетельницей: Яшу взяли тут же, во дворе – она видела из окна – двое мужчин, таких себе хлюпиков, я вам скажу, барышня. Яков Гаврилыч мог разметать их, как воробьев, да и поминай как звали: до порта рукой подать, прыгнул в любую фелюку – и в Турцию! Но почему-то не разметал. Помолчал так с минуту и будто покорился: опустил голову, достал наган и отдал. И пошел с ними со двора – шли тесно, что три друга…

Эська сидела, собираясь с мыслями. Спросила, как удалось сохранить ребенка от уничтожения и облав. И в ответ услышала, что Стеша всегда перед соседями выдавала «беляночку» за дочь одного молдавана, рабочего с завода сельхозмашин Гена на Пересыпи. Тот и в самом деле ходил к ней месяца три, пока не выгнала.

Она не стала уточнять, что все равно прятала удивительно тихую девочку у себя на антресоли вплоть до ночного свидания с Сергеем. Тот единственный ущучил, чья на самом деле Ируся: просто слышал однажды, как во дворе Большой Этингер пропел младенцу: «Доо-очь моя! Последыш моих чре-е-есел!» – сложил два и два, а с приходом румын шантажировал и терзал Стешу, пока не получил сполна – и за муки ее, и за страх, и за Ирусю, и за смерть высокого красавца с чу?дными серыми глазами.

Эська молчала, опустив голову. Потом неуверенно сглотнула и спросила:

– И все же, Стеша: ты ведь не девчонка, взрослая женщина. Я-то ничего в этом не понимаю, не привелось. Но разве такое нельзя почувствовать – от кого ребенок? Понимаешь, это… это для меня почему-то важно.

Та выпрямилась на стуле, спокойно вгляделась в осунувшееся лицо барышни.

– Да какая разница! – горячо спросила она с поистине Этингеровым достоинством. – Все одно – хозяйское.

Библейскому эпизоду (Давид с Ависагой) Эська не поверила ни на грош: белобрысенькая девочка с разными глазами, прижавшая к груди разноглазую, как в страшном сне, белую кошку, так отрешенно глядела на мир, что причислить ее к дому Этингера не было никакой возможности.

Поверить пришлось гораздо позже, спустя лет сорок, когда не по климату смуглый и, как говорила воспитательница, «мелкий мальчик» – и вправду миниатюрный, почти как сама Эська, – рожденный Ирусиной дочерью Владкой бог знает от какого иностранного студента, на детсадовском утреннике по кивку музработницы открыл свой воробьиный рот и с колокольчиковой нежностью и чеканной чистотой старательно прозвенел подержанной песенкой про срубленную елочку, вышибив слезы на глазах потрясенных родителей младшей группы детского сада.

– Прости меня, Стеша, прости! – забормотала Эська в торопливом замешательстве, сама огорчаясь своей бестактностью. – Конечно, Стеша, ты права. Ты так много сделала для нашей семьи… – И осеклась, пораженная новой мыслью: да ведь эта женщина, подумала, она и есть семья. А кто же еще? Не ты ж, бесплодное чрево, а вот она, она! Именно от нее, уже немолодой и грузной, завился поздний побег, и уже неважно, кто заронил в утробу этой Фамари долгожданное семя.

«Папа, не папа, – мельком подумала она со смиренной усмешкой. – Какая в том беда Дому Этингера!»

А Стеша распрямилась и, вздохнув, проговорила:

– Да. Вот еще… – Хотела что-то добавить, но, поколебавшись, просто вышла из комнаты и вернулась: в грубой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. – Вот, – и, тайно торжествуя, поворачивалась к барышне то правым, то левым боком.

– Что ты, Стеша? – недоуменно и ласково спросила Эська, мельком подумав, что эта женщина, выросшая в их семье, почему-то всегда умудрялась одеться самым нелепым образом.

А Стеша достала из портновской шкатулки ножнички и аккуратно и неторопливо, слегка наклоняя грудь над столом, взрезала перед недоумевающей барышней материю на пуговицах. На стол выкатились три знаменитых Дориных кольца, легко прихлопнутые грубой Стешиной ладонью: одно обручальное, все в мелких, но чистых бриллиантах, второе – с тремя небольшими изумрудами на золотых лепестках и третье – с невероятно крупной розовой жемчужиной; те самые кольца, которым Большой Этингер прочил когда-то большую искупительную судьбу.

– Боже… – выдохнула Эська и вскочила. – Родная моя! Как же ты… Как же вы тут… все это время – голод, война… Родная моя, милая моя!

И тут обе разрыдались, повисли друг на дружке, стискивая одна другую тяжелой хваткой, раскачиваясь и воя в два низких бабьих голоса.

* * *

Вот, пожалуй, и все – на данную страницу.

Впрочем… Тут следовало бы добавить, что последний по времени Этингер – тот эксцентричный и нагловатый Этингер, которого даже его кроткая бабка в минуты гнева называла «выблядком» или «мамзером» (что, собственно, одно и то же), переодеваясь в своих опаснейших одиссеях, щедро использовал… даже не так: азартно и с присущим ему жестоким юморком преображался, проживая характеры ближних и далеких особей своего семейства, да и не семейства тоже. (К чему, например, терзать дух давно умершей героической старушки Ариадны Арнольдовны фон Шнеллер, вызывать ее аристократическое имя из небытия – и не просто вызывать, а присобачивать к паспорту, одной из тех фальшивых корочек, что пачками фабрикует какой-нибудь виртуоз из соответствующего отдела соответствующей легендарной организации?)

Но может быть, причудливая страсть этого типа – преображаться в давно ушедших родичей – есть всего лишь трогательное стремление окружить себя неким эфемерным подобием большой семьи?

Вот один из парадоксов этой путаной истории: мы всё о «клане» да о «Доме Этингера»… В воображении читателя наверняка уж возникла величественная картина: седобородый патриарх, прародитель двенадцати колен, окруженный шумящей армией потомков. Между тем род Этингеров всегда – вы слышите? – всегда, как нитевидный пульс больного, держался на единственном отпрыске, единственной надежде не пропасть, не захиреть окончательно. Словно некая нерадивая Парка, клюющая носом над пряжей, вдруг спохватится да и вытянет торопливым крючком едва не упущенную единственную тонкую петлю очередного поколения.

«Всегда на сопле висел», – утверждал последний по времени Этингер, субъект, мягко говоря, не сентиментальный.

Ну что ж – в конце-то концов все они существовали, все наполняли смыслом своих жизней имя рода, все подтверждали ту изначальную истину, что мы зависим от предков, от кровных, пусть даже и мимолетных связей, что все мы – хранилища жестов, ужимок, пристрастий, телесных примет своих пращуров. Что мы всего только слабые существа, несущие в жилах ток горячей беззащитной крови.

…Но и этот артист, этот лихой человек мысленно частенько именовал – с издевкой, а то и с ожесточением – свое нелепое и жидкое, как пустой суп, семейство точно так, как давным-давно напыщенно и велеречиво назвал его еще старый николаевский солдат: «Дом Этингера».

Айя

1

То обстоятельство, что Ванильный Дед (старый казах, сторож с кондитерской фабрики, разносивший когда-то по редакциям ворованную ваниль в пробирках) приходится Гуле родным дедом, ошеломило Илью настолько, что он даже не постарался как-то замять свою оторопь.

Старик, вельветовая половина его лица, подернутая рябью постоянного тика, – все настолько не вязалось с фигуркой Гули в вензелях скрипично-ледовых пассажей катка Медео, что Илья только беспомощно рассмеялся.

– Что, бедный? – участливо спросила его возлюбленная с едва уловимой насмешкой, перепархивающей с одной брови на другую. – Несуразная родня, а?

Ее городская семья, в отличие от изобильной сельской, заселявшей чуть не целиком большой и богатый аул, и вправду была не совсем типичной: недружной, нервной, малолюдной, с печальными историями, со сносками судьбы – внизу страницы, петитом, – что пролистываешь, не особо в них заглядывая. Впрочем, Илья, со своей рассеянностью к внешнему миру, не слишком интересовался всей этой родней: Гуля казалась да и была инструментом из другого оркестра.

Она выросла в дедовском доме, в семье своей тетки Розы. Ныне семья расползлась, хотя упрямая и деятельная Роза всеми силами – фотографиями на полках и столиках, спортивными кубками в серванте и даже кепками и шарфами, свисавшими с рогатой вешалки в прихожей, – пыталась придать номинальной семье статус «отлучились на пару дней».

На деле все обстояло вполне банально: лет семь назад пробивной теткин муж уехал в Москву, на защиту диссертации по какой-то «перспективной» теме, а заодно, как уверял жену, «прощупать почву, зацепиться и вытянуть семью». Но судя по всему, щупал там не почву, а зацепился, по словам Гули, «за племянницу одного научного хмыря, своего руководителя». (Рассказывая, она умудрялась обводить карминным карандашом свои лукавые губы; сомкнула их, поцелуйно выпятив в зеркальце на скрипичном пюпитре, и добавила: «…Так что все оказалось по теме диссертации».)

А спустя лет пять за отцом в Москву потянулись оба теткиных сына-спортсмена. Один играл ныне в столичном «Спартаке», другой… впрочем, на летопись жития другого у Ильи просто не хватило терпения.

Тем не менее многоступенчатая, как вавилонский зиккурат, сельская родня Гюзаль была уважена: тетка настояла на настоящем казахском тое в ауле, настоящем кыз узату.

– Чтобы уж проводы невесты были по всем правилам! Я ее как дочь воспитала и как дочь провожаю; и чтобы беташар, как положено… И не надо закатывать глаза, Илья! Вот увидишь, это торжественно и трогательно, как и любой народный обряд!

Надо признаться, беташар – ритуал обнажения перед гостями лица невесты – и вправду его взволновал, и был хорош, наверное, потому, что ослепительно хороша была невеста: когда взлетело над нею полотно из белой парчи, больно стало глазам от алебастровой белизны неподвижного, как на персидской миниатюре, лица (подруга постаралась, штатный гример телевизионных программ).

У обомлевшего, стоящего под градом конфет и монет Ильи в памяти на миг всплыл эпитет «луноликая» – который в детстве, при чтении «Сказок народов Востока», всегда раздражал и казался нелепым.

И в огромном шатре, расставленном посреди двора, напряженный и даже слегка оглушенный Илья, как и положено жениху, высидел во главе стола целое действо под цветистые, невыносимо длинные речи аксакалов.

Что касается свадебного пиршества, оно не посрамило ни родни, ни молодых.

Все традиционные блюда были тесно нагромождены чуть ли не друг на друге, и чьи-то быстрые руки ловко вытаскивали из-под локтей пустую посуду, тут же вставляя в лакуны аппетитной мозаики новые полные миски и новые тарелки, исходящие ароматным паром. Тут были и баранья сорпа, и хрустящие баурсаки, и жирный бешбармак, не говоря уже о конских деликатесах – казы, карта, и шужуке; а томленный в бараньем жиру лук, припущенный чесноком и специями, щедро заливал мясо и тесто.

Наконец, как корона на царственную главу, была на стол водружена кой басы, баранья голова, над которой в аулах долго и торжественно колдуют: и палят ее, и маринуют, а потом еще томят часами на слабом огне, после чего на огромном, как солнце, керамическом блюде выплывает она, оскаленная (ни дать ни взять – тенор, потерявший голову в миг, когда взято верхнее «до»), под нож самого почитаемого родственника, чтобы тот под выкрики присутствующих острословов и собственные поучительные комментарии принялся кромсать ее, одаряя каждого из гостей заветным кусочком.

Задача не простая, политически деликатная.

«Нашу роскошную голову», как потом именовала ее гордая Роза, распределял один из Гулиных двоюродных дедушек, попутно восхищаясь ею, даже будто лаская: отрезая то ухо, то язык из оскаленной пасти, то выковыривая глаз или раздувшуюся ноздрю, наделяя изысканным лакомством каждого по возрастному или должностному достоинству. В конце патриархального ритуала были извлечены и розовыми слитками на блюде выложены бараньи мозги – настоящий деликатес.

Всего этого Илья никогда в рот не брал. К тому же, свадебное застолье, как обычно в аулах, сопровождал честный ядреный дух паленой шерсти и разноплеменного скота в загонах неподалеку, а в ночном воздухе густо сплелись, прорастая друг в друга, запахи кизячного дыма и пищи, что готовилась в казанах по ходу праздника.

Илья обреченно следил за раздачей, надеясь, что аксакалы разберут всю несчастную поющую голову и ему не достанется ни кусочка из этих дивных яств. Но, конечно же, досталось: жениху досталось баранье ухо, «дабы приклонял свое к жене – за советом и любовью», и до конца вечера он не знал, куда деть пожалованное сокровище; так и сидел рядом с Гулей, зажав его в кулаке. И позже, когда возвращались в город на машине ее троюродного брата, он опять не решился выбросить в окно свой трофей, брезгливо упакованный в конвертик носового платка, и лишь на ступенях собственного крыльца с облегчением скормил соседской кошке сей знак родственного уважения.

* * *

– А помните, помните, барышня, как пели они на даче дуэтом: «Однозвучно гремит колокольчик»? Помните, голоса-то их… как две чайки над морем?

Так вот, не дай вам боже, барышня, было услышать эти два голоса тогда. А я – слышала… Кровь стыла в жилах! Счастье, что соседей никого дома не оказалось! Очень было все громко. Руками размахивали, Гаврилскарыч, как на похоронах, рубаху на себе порвал, хорошую, почти новую, ни единой штопки на ней. А Яша плакал. И пели оба как оглашенные. Папаша гремел: «Проклина-а-а-аю!!! Проклина-а-аю!!!» А тот: «Оте-е-ец! Ты не знаешь, что пришлось пережи-и-и-ить!»

Так что она голову не прозаклала бы – чья получилась девочка: проклявшего или проклятого. А то, что проклятье отца сработало незамедлительно, тому сама была свидетельницей: Яшу взяли тут же, во дворе – она видела из окна – двое мужчин, таких себе хлюпиков, я вам скажу, барышня. Яков Гаврилыч мог разметать их, как воробьев, да и поминай как звали: до порта рукой подать, прыгнул в любую фелюку – и в Турцию! Но почему-то не разметал. Помолчал так с минуту и будто покорился: опустил голову, достал наган и отдал. И пошел с ними со двора – шли тесно, что три друга…

Эська сидела, собираясь с мыслями. Спросила, как удалось сохранить ребенка от уничтожения и облав. И в ответ услышала, что Стеша всегда перед соседями выдавала «беляночку» за дочь одного молдавана, рабочего с завода сельхозмашин Гена на Пересыпи. Тот и в самом деле ходил к ней месяца три, пока не выгнала.

Она не стала уточнять, что все равно прятала удивительно тихую девочку у себя на антресоли вплоть до ночного свидания с Сергеем. Тот единственный ущучил, чья на самом деле Ируся: просто слышал однажды, как во дворе Большой Этингер пропел младенцу: «Доо-очь моя! Последыш моих чре-е-есел!» – сложил два и два, а с приходом румын шантажировал и терзал Стешу, пока не получил сполна – и за муки ее, и за страх, и за Ирусю, и за смерть высокого красавца с чу?дными серыми глазами.

Эська молчала, опустив голову. Потом неуверенно сглотнула и спросила:

– И все же, Стеша: ты ведь не девчонка, взрослая женщина. Я-то ничего в этом не понимаю, не привелось. Но разве такое нельзя почувствовать – от кого ребенок? Понимаешь, это… это для меня почему-то важно.

Та выпрямилась на стуле, спокойно вгляделась в осунувшееся лицо барышни.

– Да какая разница! – горячо спросила она с поистине Этингеровым достоинством. – Все одно – хозяйское.

Библейскому эпизоду (Давид с Ависагой) Эська не поверила ни на грош: белобрысенькая девочка с разными глазами, прижавшая к груди разноглазую, как в страшном сне, белую кошку, так отрешенно глядела на мир, что причислить ее к дому Этингера не было никакой возможности.

Поверить пришлось гораздо позже, спустя лет сорок, когда не по климату смуглый и, как говорила воспитательница, «мелкий мальчик» – и вправду миниатюрный, почти как сама Эська, – рожденный Ирусиной дочерью Владкой бог знает от какого иностранного студента, на детсадовском утреннике по кивку музработницы открыл свой воробьиный рот и с колокольчиковой нежностью и чеканной чистотой старательно прозвенел подержанной песенкой про срубленную елочку, вышибив слезы на глазах потрясенных родителей младшей группы детского сада.

– Прости меня, Стеша, прости! – забормотала Эська в торопливом замешательстве, сама огорчаясь своей бестактностью. – Конечно, Стеша, ты права. Ты так много сделала для нашей семьи… – И осеклась, пораженная новой мыслью: да ведь эта женщина, подумала, она и есть семья. А кто же еще? Не ты ж, бесплодное чрево, а вот она, она! Именно от нее, уже немолодой и грузной, завился поздний побег, и уже неважно, кто заронил в утробу этой Фамари долгожданное семя.

«Папа, не папа, – мельком подумала она со смиренной усмешкой. – Какая в том беда Дому Этингера!»

А Стеша распрямилась и, вздохнув, проговорила:

– Да. Вот еще… – Хотела что-то добавить, но, поколебавшись, просто вышла из комнаты и вернулась: в грубой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. – Вот, – и, тайно торжествуя, поворачивалась к барышне то правым, то левым боком.

– Что ты, Стеша? – недоуменно и ласково спросила Эська, мельком подумав, что эта женщина, выросшая в их семье, почему-то всегда умудрялась одеться самым нелепым образом.

А Стеша достала из портновской шкатулки ножнички и аккуратно и неторопливо, слегка наклоняя грудь над столом, взрезала перед недоумевающей барышней материю на пуговицах. На стол выкатились три знаменитых Дориных кольца, легко прихлопнутые грубой Стешиной ладонью: одно обручальное, все в мелких, но чистых бриллиантах, второе – с тремя небольшими изумрудами на золотых лепестках и третье – с невероятно крупной розовой жемчужиной; те самые кольца, которым Большой Этингер прочил когда-то большую искупительную судьбу.

– Боже… – выдохнула Эська и вскочила. – Родная моя! Как же ты… Как же вы тут… все это время – голод, война… Родная моя, милая моя!

И тут обе разрыдались, повисли друг на дружке, стискивая одна другую тяжелой хваткой, раскачиваясь и воя в два низких бабьих голоса.

* * *

Вот, пожалуй, и все – на данную страницу.

Впрочем… Тут следовало бы добавить, что последний по времени Этингер – тот эксцентричный и нагловатый Этингер, которого даже его кроткая бабка в минуты гнева называла «выблядком» или «мамзером» (что, собственно, одно и то же), переодеваясь в своих опаснейших одиссеях, щедро использовал… даже не так: азартно и с присущим ему жестоким юморком преображался, проживая характеры ближних и далеких особей своего семейства, да и не семейства тоже. (К чему, например, терзать дух давно умершей героической старушки Ариадны Арнольдовны фон Шнеллер, вызывать ее аристократическое имя из небытия – и не просто вызывать, а присобачивать к паспорту, одной из тех фальшивых корочек, что пачками фабрикует какой-нибудь виртуоз из соответствующего отдела соответствующей легендарной организации?)

Но может быть, причудливая страсть этого типа – преображаться в давно ушедших родичей – есть всего лишь трогательное стремление окружить себя неким эфемерным подобием большой семьи?

Вот один из парадоксов этой путаной истории: мы всё о «клане» да о «Доме Этингера»… В воображении читателя наверняка уж возникла величественная картина: седобородый патриарх, прародитель двенадцати колен, окруженный шумящей армией потомков. Между тем род Этингеров всегда – вы слышите? – всегда, как нитевидный пульс больного, держался на единственном отпрыске, единственной надежде не пропасть, не захиреть окончательно. Словно некая нерадивая Парка, клюющая носом над пряжей, вдруг спохватится да и вытянет торопливым крючком едва не упущенную единственную тонкую петлю очередного поколения.

«Всегда на сопле висел», – утверждал последний по времени Этингер, субъект, мягко говоря, не сентиментальный.

Ну что ж – в конце-то концов все они существовали, все наполняли смыслом своих жизней имя рода, все подтверждали ту изначальную истину, что мы зависим от предков, от кровных, пусть даже и мимолетных связей, что все мы – хранилища жестов, ужимок, пристрастий, телесных примет своих пращуров. Что мы всего только слабые существа, несущие в жилах ток горячей беззащитной крови.

…Но и этот артист, этот лихой человек мысленно частенько именовал – с издевкой, а то и с ожесточением – свое нелепое и жидкое, как пустой суп, семейство точно так, как давным-давно напыщенно и велеречиво назвал его еще старый николаевский солдат: «Дом Этингера».

Айя

1

То обстоятельство, что Ванильный Дед (старый казах, сторож с кондитерской фабрики, разносивший когда-то по редакциям ворованную ваниль в пробирках) приходится Гуле родным дедом, ошеломило Илью настолько, что он даже не постарался как-то замять свою оторопь.

Старик, вельветовая половина его лица, подернутая рябью постоянного тика, – все настолько не вязалось с фигуркой Гули в вензелях скрипично-ледовых пассажей катка Медео, что Илья только беспомощно рассмеялся.

– Что, бедный? – участливо спросила его возлюбленная с едва уловимой насмешкой, перепархивающей с одной брови на другую. – Несуразная родня, а?

Ее городская семья, в отличие от изобильной сельской, заселявшей чуть не целиком большой и богатый аул, и вправду была не совсем типичной: недружной, нервной, малолюдной, с печальными историями, со сносками судьбы – внизу страницы, петитом, – что пролистываешь, не особо в них заглядывая. Впрочем, Илья, со своей рассеянностью к внешнему миру, не слишком интересовался всей этой родней: Гуля казалась да и была инструментом из другого оркестра.

Она выросла в дедовском доме, в семье своей тетки Розы. Ныне семья расползлась, хотя упрямая и деятельная Роза всеми силами – фотографиями на полках и столиках, спортивными кубками в серванте и даже кепками и шарфами, свисавшими с рогатой вешалки в прихожей, – пыталась придать номинальной семье статус «отлучились на пару дней».

На деле все обстояло вполне банально: лет семь назад пробивной теткин муж уехал в Москву, на защиту диссертации по какой-то «перспективной» теме, а заодно, как уверял жену, «прощупать почву, зацепиться и вытянуть семью». Но судя по всему, щупал там не почву, а зацепился, по словам Гули, «за племянницу одного научного хмыря, своего руководителя». (Рассказывая, она умудрялась обводить карминным карандашом свои лукавые губы; сомкнула их, поцелуйно выпятив в зеркальце на скрипичном пюпитре, и добавила: «…Так что все оказалось по теме диссертации».)

А спустя лет пять за отцом в Москву потянулись оба теткиных сына-спортсмена. Один играл ныне в столичном «Спартаке», другой… впрочем, на летопись жития другого у Ильи просто не хватило терпения.

Тем не менее многоступенчатая, как вавилонский зиккурат, сельская родня Гюзаль была уважена: тетка настояла на настоящем казахском тое в ауле, настоящем кыз узату.

– Чтобы уж проводы невесты были по всем правилам! Я ее как дочь воспитала и как дочь провожаю; и чтобы беташар, как положено… И не надо закатывать глаза, Илья! Вот увидишь, это торжественно и трогательно, как и любой народный обряд!

Надо признаться, беташар – ритуал обнажения перед гостями лица невесты – и вправду его взволновал, и был хорош, наверное, потому, что ослепительно хороша была невеста: когда взлетело над нею полотно из белой парчи, больно стало глазам от алебастровой белизны неподвижного, как на персидской миниатюре, лица (подруга постаралась, штатный гример телевизионных программ).

У обомлевшего, стоящего под градом конфет и монет Ильи в памяти на миг всплыл эпитет «луноликая» – который в детстве, при чтении «Сказок народов Востока», всегда раздражал и казался нелепым.

И в огромном шатре, расставленном посреди двора, напряженный и даже слегка оглушенный Илья, как и положено жениху, высидел во главе стола целое действо под цветистые, невыносимо длинные речи аксакалов.

Что касается свадебного пиршества, оно не посрамило ни родни, ни молодых.

Все традиционные блюда были тесно нагромождены чуть ли не друг на друге, и чьи-то быстрые руки ловко вытаскивали из-под локтей пустую посуду, тут же вставляя в лакуны аппетитной мозаики новые полные миски и новые тарелки, исходящие ароматным паром. Тут были и баранья сорпа, и хрустящие баурсаки, и жирный бешбармак, не говоря уже о конских деликатесах – казы, карта, и шужуке; а томленный в бараньем жиру лук, припущенный чесноком и специями, щедро заливал мясо и тесто.

Наконец, как корона на царственную главу, была на стол водружена кой басы, баранья голова, над которой в аулах долго и торжественно колдуют: и палят ее, и маринуют, а потом еще томят часами на слабом огне, после чего на огромном, как солнце, керамическом блюде выплывает она, оскаленная (ни дать ни взять – тенор, потерявший голову в миг, когда взято верхнее «до»), под нож самого почитаемого родственника, чтобы тот под выкрики присутствующих острословов и собственные поучительные комментарии принялся кромсать ее, одаряя каждого из гостей заветным кусочком.

Задача не простая, политически деликатная.

«Нашу роскошную голову», как потом именовала ее гордая Роза, распределял один из Гулиных двоюродных дедушек, попутно восхищаясь ею, даже будто лаская: отрезая то ухо, то язык из оскаленной пасти, то выковыривая глаз или раздувшуюся ноздрю, наделяя изысканным лакомством каждого по возрастному или должностному достоинству. В конце патриархального ритуала были извлечены и розовыми слитками на блюде выложены бараньи мозги – настоящий деликатес.

Всего этого Илья никогда в рот не брал. К тому же, свадебное застолье, как обычно в аулах, сопровождал честный ядреный дух паленой шерсти и разноплеменного скота в загонах неподалеку, а в ночном воздухе густо сплелись, прорастая друг в друга, запахи кизячного дыма и пищи, что готовилась в казанах по ходу праздника.

Илья обреченно следил за раздачей, надеясь, что аксакалы разберут всю несчастную поющую голову и ему не достанется ни кусочка из этих дивных яств. Но, конечно же, досталось: жениху досталось баранье ухо, «дабы приклонял свое к жене – за советом и любовью», и до конца вечера он не знал, куда деть пожалованное сокровище; так и сидел рядом с Гулей, зажав его в кулаке. И позже, когда возвращались в город на машине ее троюродного брата, он опять не решился выбросить в окно свой трофей, брезгливо упакованный в конвертик носового платка, и лишь на ступенях собственного крыльца с облегчением скормил соседской кошке сей знак родственного уважения.

* * *