По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

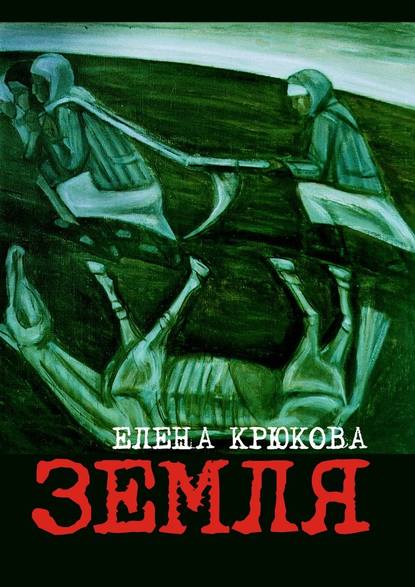

Земля

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Дом Власа Ковылина стоял в селе на улице, называемой Крестовоздвиженской. Шутил Влас Игнатьич: крест воздвигнем, вот как пить дать! и тута в землю лягем! и на сём месте потом, позжее нас, храм встанеть! Сельчане смеялись люто: как так, разве ж нам мало трёх храмов? три у нас целых, счастливо храмами село, а ты что, столб воротный, ещё храмину захотел? может, и старостой церковным метишь стать? так все местечки заняты! Голова моталась, серебрились волосья – Власову башку покрывала ранняя седина. Еще и детки невелики, а уж весь поседел. Арина воздыхала: ко старости годов, Власушко, будешь бел как лунь, сивый будешь, – Влас хохотал, зубами сверкал: сивый, да красивый! Обнимал Арину за плечо. Жили хорошо. Ночью обнимались всякий раз. Ссорились редко, и однажды только, в Великий пост, перед самою Пасхой, Арина осерчала на мужа – не так установил в кухнёшке бочонок с солёными груздями, и она пошла, коленом толкнула, бочонок перевернулся, все грибы скользко, весело Арине под лапти вывалились и расскользились по дожелта выскобленному ножами сосновому полу. Голос заклекотал в женской глотке, сорвалась Арина в крик, в хрип, не помня себя, взмахнула полотенцем и мужа полотенцем тем по лицу – как хлестнет! А ведь Великий пост. Грех тягчайший. Мужа родного! по лицу! полотенцем рассольным! Повалилась Арина на колени. Полотенце то Власу в руки суёт. «Хлещи меня теперь им, – кричит, задрав красное лицо, – хлещи! Хлещи больней! По роже моей бесстыжей! Заслужила!» Влас полотенце взял. Раскрутил растерянно, размахнулся. Хлесь! – да прямо по лицу Арине и попал, ткань мокрая больно щеку обвила. «Стой! – заполошно Арина кричит, – мы с тобой што енто в пост Великай творим, а?! Деремси, Власынька! деремси! так получацца!»

Бросил Влас полотенце то грешное об пол, ляпнулось оно на половицы мокро и тяжело. Встал рядышком с Ариной Филипьевной на колени, и так стоят оба – на коленях, как пред иконой святой. А глядят друг на друга. И слёзы в их стоят глазах. И лица их уж не лица, а лики. Слёзы из глаз вытекают и по щекам медленно плывут, крохотные золотые лодчонки по белому льдяному морю. Жар губ ожигает румянец. Шёпот вспыхивает и тает, а заново не искрится, а то всё вокруг, неровён час, займется, затлеет. Ты прости мене, Аринушка, солнушко, прости, неловок я да глуп. Нет, енто ты мене прости, Власушко. А пуще всево давай попросим прощенья у Оспода Бога. Так просили прощенья оба и крестились: Влас – по-никониански, троеперстием, Арина Филипьевна – двуперстием, по-староверски. Староверы возненавидели Арину за то, что за никонианца пошла; ее родня отворачивалась от нее, когда на улице встречала или в поле на меже. Она Власа попросила, чтобы он в ее веру перекрестился, в старую; он согласился. Поехали на подводе в староверский храм, в село Ахмат, с подарками: мехами, отрезами, бутылками таманского кагора для Святого Причастия, грибными бочонками, – и так Влас Ковылин стал старовером. Арина Филипьевна торжествовала.

Детки рождались что ни год. Одно дитятко, второе, третье, четвёртое, пятое. Рождались, а иные и умирали. А потом наступила революция.

Революцья, как говорил Влас. Слишком длинное для него это заморское словцо было. Язык не справлялся.

Помнит первую сельскую сходку. Всё Караваево в огромный амбар семьи Лутовиновых набилось. Мужики поставили бочку, на бочку под мышки подняли малявку Спирьку, сынка Ковылиных. Кричали хрипло и весело:

– Говори, Спирька! Балакай!

– Гни речу в дугу! Калякай!

– Чево нам делать-ить, жигулёвцам!

Пятилетний Спирька выбрасывал вперёд малую ручонку, рукав шубёнки мерцал в грозной полутьме амбара, отороченный белым овечьим мехом – Арина сама все деткам шила, и теплое, и понёвы, и порты. Спирька, стоя на перевернутой днищем кверху бочке, вопил тоненько, будто голос поплавком мотался на рыболовной леске:

– Царя казнить! Ленин нонче царь! А всем пирогов напечи, к Рожеству!

– Прально калякашь, Спирька! – хрипели мужики, хохотали и вздёргивали в лунной полутьме мочальные бороды.

Влас Игнатьич не знал теперь, надо ли в церковь хаживать, и в какую: приняв староверское крещенье, он мог лишь в село Ахмат на службы наезжать, а это было далёконько и накладно, сколь овса коню надобно скормить в дороге, сколь с собою еды в куль сложить да сколь подарков в сундучок затолкать, для иерея; а тут революцья, глаза бы на ея срам не глядели. Влас мрачно говорил Арине, в пол зрачки уставив: «Кому таперя молицца? Ково славити? Какая разница, молюси я по древлей вере ай по новой вере? Они все сечас, красныя, противу Оспода воюють. И кому ж надобно примечати моё крестное знамение? Сколькимя пальцами я ево на сабе накладываю? А, Аринушка?» Арина Филипьевна дрожала губами. В глубине её речных, перламутровых радужек ходили сумасшедшие ночные тени. «Власушко, ересь глаголешь. Слухай, лучче песнь воспою». Глубоко, до дна груди, вдыхала воздух, будто последний. Голос лился, тихий, чуть хриплый, вроде малый и нежный голос, а упорно поднимался и до потолка заливал тёмную вечернюю избу. «И яко болящая приближаецца родити, и в болезни своей вопияше, тако быхом Возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Осподи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения, егоже сотворихом на земли: не падём, но падут живущии на земли. Воскреснут мертвии, и востанут, иже во гробех, и возвеселяцца, иже на земли. Роса бо, яже от Тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падёт…» Арина перекрестилась двумя перстами. Посмотрела на мужа. Он сперва привычно сложил пальцы в щепоть, потом, глаз своих от глаз жены не отводя, заскользил большим пальцем по ладони и робко просунул его под безымянный. Арина вскинула голову. Парчовый платок был заколот у нее под подбородком крупной деревянной брошью с Кинельского рынка. Она опять запела. «Душа моя прегрешная, што не плачешьси? Ты плачь, душа, рыдай всегды, тем утешишьси. Не успеешь ты тогды плакати, когды приидет смерть, а по смерти грехи твоя обличать тебя. Скинь одёжу ты греховную в покаянии, а не скинешь ты грехи своя, тогды ада не минеши. Страдалицы венцы носять на главах своих, оне песню поють архангельскую, аллилуия. Аллилуия, аллилуия, аллилуия-а-а-а!» – старательно, чисто пела она. Влас Игнатьич перекрестился двоеперстием. Арина Филипьевна утерла губы, будто поела сладкого, и вышептала мужу, нежнее, чем ночные, на подушке, тайные словеса: «Знаю, ходишь в ихний поганый храм!» Влас усмехнулся печально. «Хожу. Жизнюшки всем прошу. Жизни, Арина! а не смертушки! Времячко смерти настало дык. И когды изникнеть, нихто из нас не знаить. А Осподь – Он всюду живёть. И в том храме, и в сём. И не спорь». Жена и не спорила. Прикрыла вспухшими от слёз веками речные, прозрачные очи свои.

А потом в село пришли красные, а потом наново отбили его белые, а потом вдругорядь красные явились, и трупы сельчан еле успевали хоронить. Попа убили – повесили на колоколенке. Иконы и утварь церковную растащили по избам и сховали в подпольях. Арина Филипьевна икону Божьей Матери Хахульской спасла. Божья Мать на иконе тонкого письма была зело украшена, одета в оклад, как в медный хитон: кокошник округ лба весь унизанный радужными каменьями, и горят костром в ночи; сам лик тёмный, земли темнее. Будто изнутри земли на людей глядит. А белки громадных глаз тускло, синё светятся. И, если долго в лицо Ей глядеть, – будто бы вращаются, как крохотные луны в чернилах полночных. Будто бы глядит Она, очами вертит, за нами всеми, убийцами, наблюдает. «Да так оно и есть», – шептала Арина, крестясь и вытирая слёзы драным кошкою фартуком.

Божью Мать Хахульскую Арина Филипьевна снесла в погреб, предварительно обмотав кучею тряпок, ненадобной ветоши: слоями заматывала, снегами простыней да полотенец закутывала. От сырости. Чтобы плесень и тронуть не смела. Да разве тряпицей от гнили спасешься! Икона должна в красном углу сиять, а в подпол ее опустить – всё одно что похоронить. «Ничево, ничево, – шептали обветренные, искусанные губы, – кончуцца на нашей земле холода».

А – когда?

(рассказы Воблы о прежней жизни)

Зовут меня Вобла. Я очень худая. Я не помню, кто и когда меня так назвал. Может, в тюрьме еще когда сидела. А может, Влас Игнатьич. Точно не скажу. У меня, как у всех детей, были отец и мать. Мы жили в городе Горьком, на реке Волге. Я смутно помню большие каменные дома, и по улицам автомашины ездят. Мы жили в деревянном доме с эркером. Окна большие, как во дворце. Утром встанешь под гимн из радио, гимнастику отец делает, и я делаю вместе с ним, а в окне, внизу, город шумит, и так бодро на душе станет. Отец мой окончил в Ленинграде лесотехническую академию, и его направили в Горький, командовать лесным хозяйством области. Мы ездили по деревням и сёлам, и отец там налаживал лесные дела, потом опять возвращались в город. Потом вдруг ему приказали поехать под Москву, в село под Тарусу, там лесные дела наладить. Мы собрали чемоданы и поехали. Приехали, в избе нас поселили, ночь, спим спокойно. И вдруг стук. Перед избой машина. Отца в машину погрузили, мать бежала за машиной и очень плакала, громко, на все село. В темноте споткнулась на дороге об корень и упала. Я подбежала к ней, по голове глажу, а она все лицо в кровь о землю расшибла.

Мы вернулись в город, в нашу старую квартиру. А там уже живут другие жильцы. Они нас милости ради приютили. Однажды ночью по улице бежали люди с горящими факелами. Подожгли наш дом и еще другие деревянные дома. Огонь дома обнял и уже не выпустил. Мы еле успели выбежать. Успели надеть шубы, стояла зима. Удалось с собой только прихватить учебник русского языка и зачем-то – мешочек с начатым вязаньем и клубком, и две спицы в клубок воткнуты. Ни еды, ни документов, ничего. На ногах осенние боты. На улице мороз минус двадцать. Вышла соседка, из жалости кинула мне и матери валенки и старые, наверное, собачьи шапки, шерсть из них вся вылезла и моль их съела. Мы в валенки влезли, плачем. Валенки мне велики. Мать плачет и губы кусает: ничего, стаскаешь! Так с тех пор я и ходила в них. И в Сибири ходила. И везде. Нога-то выросла. И впору стали.

Пошли по городу. Побирались. Пришли на Мытный рынок. А там соленая капуста в бочках! У меня слюнки потекли. Я к бочкам подошла, гляжу. Как торговка из бочки половник деревянный вынимает, капусту пробует, жмурится от удовольствия и народу предлагает: попробуйте, мол, с хренком, с яблочком! Глаза мои тётка увидала. И сама глаз не отводит. Пальцем, красным на морозе, меня поманила. Иди, говорит, сюда! Вот тебе, на, жуй! И протягивает мне расписной половник с горкой капусты. Я капусту хвать! Все лицо в нее опустила и жадно ем. А торговка на меня смотрит, и у неё слёзы на морозе текут. Где, говорит, твоя мамка? Или ты сирота? Я головой трясу: нет, не сирота, вон моя мамка! А мать сидит у входа на рынок, шапку сняла и на асфальт положила, подайте, мол, кто сколько может. Торговка мне: зови сюда мамку! Я со всех ног побежала к матери. Тащу ее за руку: идём, идём, там тётя хорошая, тётя! Подходим обе, а торговка лицо красное утирает и нам говорит: поедемте ко мне, бабоньки, у нас в избе места много, у меня кормильца невесть куда увели, а детишки помёрли, одна я, я вас привечу. Когда она всю капусту распродала и деньги сосчитала, и за лифчик сунула, мы к ней поехали. На телеге. За ней приехал мрачный старый дядька с очень тёмным, как у негра, лицом, погрузил в телегу пустые бочки и нас, коник потрюхал, и мы потряслись.

Приехали мы к той торговке. Ее звали тётка Лиза. Деревенька ее стояла на высоком бугре над Волгой, и называлась, я помню, Великий Враг. Там ещё такая церковка деревянная стояла, выкрашенная синей краской. В солнечный зимний день небо синее, и церковь синяя. А снег белый, и глазам больно, глядеть нельзя. Я на рынок с тёткой Лизой ездила, помогала ей капусту продавать. Дядька с чёрным лицом был её родня, не помню уже кто. У него почки болели. От этого рожа потемнела. Тётка Лиза платила ему за подвоз в город молоком, она держала козу. Козье молоко плохо пахло, по сравнению с коровьим. Зато мы с матерью каждый день пили молоко. И щёки у нас порозовели. Я смотрелась в зеркало. Зеркало висело на гвозде прямо на печке. На ночь тётка Лиза поворачивала его зеркалом к печке, амальгамой вверх.

Она про зеркало говорила мне шёпотом: много не глядись в него, а когда надо, занавеской занавесь. Это не ты в зеркало смотришь, это оно на тебя смотрит! Я думала: ну и дура тётка Лиза, невесть что болтает.

И день солнечный, ясный, зимний хорошо помню. Подъехала к Лизиной избе грузовая машина. Из кузова на снег выпрыгнул милиционер, я в окно видела, и застучал в дверь ногой. Я открыла. Милиционер вошёл, поглядел на меня, на мать, она сидела на лавке, и заорал: собирайтесь живо! Тётка Лиза пошла в это время на другой конец села, занимать у подруги подойник, ее продырявился, и мы не смогли попрощаться.

Нас привезли в Горький, подвезли к большому дому, он был вроде как слепой, с маленькими окошками. Это была тюрьма. Нас долго вели по лестницам, потом втолкнули в камеру. Я поразилась, сколько в камере народу. Сидеть было невозможно, все стояли. Нам с матерью досталось место под нарами, на полу. Первую ночь мы не могли уснуть. Пол холодный, каменные плиты. А сверху, с нар, на нас падают клопы и вши. Мы чесались и плакали! С лязгом открывалась дверь, и охранник вносил в камеру бочку, куда можно справить нужду. Так я впервые увидела и унюхала парашу. Если бы вас поместить хоть на одну ночь рядом с такой парашей! Я бы на вас утром посмотрела. А мы ничего, вставали по команде, спрыгивали люди с нар, из-под нар выползали и послушно называли свои имена, когда тюремщик, стоя в раскрытой двери, нас всех выкликал. Открытая эта дверь была спасением: оттуда в битком набитую камеру шёл воздух. Все жадно вдыхали его.

Днем разрешали сходить в тюремный туалет. Я пошла. Дверь открываю, а это и не туалет вовсе. А комната, вроде как прихожая, и в ней штабелями лежат мёртвые люди. Запах такой тяжкий от них. Я метнулась назад. Дверь закрыла, стою у двери и дрожу. А тут милиционер по коридору идёт. Что, спрашивает, ревёшь? Я ничего не могу сказать, только рукой на дверь показываю. А, кивает, ясное дело! Наплюй! Ты на них не гляди, они отжили своё! А в туалет дальше дверь, синяя такая! И я опять переступила порог. Дверь в туалет и правда была синяя. Как та дощатая церковка в Великом Враге.

Через месяц жизни в тюрьме нас всех гуртом, как овец, повели в баню. Мы сначала бежали в беспорядке, стадом. Милиционеры этого не потерпели. Выстроили всех в колонну, по бокам встали охранники с винтовками и злыми собаками. Собаки, это были немецкие овчарки, на нас истошно лаяли. Я прижималась к матери. Женщины косились на нас: счастливые, вдвоём взяли, мать и дочь, не разлучили. В камере ещё были семейные. Были даже матери с младенцами на руках. Мы идём по городу в баню, а прохожие останавливаются и жалостливо глядят на нас. У них в глазах мы читали только один вопрос: скажите, люди, разве вы преступники? Разве преступница вот эта молодая мать с ребёнком, а волосы у ней все уже седые? Привели в баню. Каждому выделили шкафчик и от него дали номерок и ключ. Когда мы оказались в помывочном зале, мы чуть с ума не сошли от радости. В парилку набились все, как в камеру. Один веник взяли на всех. Мать моя поддавала, набирала воды в черпак и плескала в печь, на раскалённые камни. Пар валил и обжигал. Мы кричали и даже рычали, как звери. Пить очень хотелось, нам мало воды давали, так мы наливали в тазы воду, наклонялись, и правда как звери, и пили, лакали из тазов взахлеб. Одежду грязную после бани противно надевать. Но мы все грязь нашу опять надели. И пошли обратно в тюрьму, розовые, распаренные.

А потом опять душная камера. И мы стоим, и кто-то из нас поджимает ноги, чтобы чужие тела его хоть немного на весу подержали. Ноги затекали, опухали, было чувство, что сейчас отвалятся. Потом наступало время, когда мы ног не чувствовали. Каждый день кто-то из нас умирал. Его оттаскивали в ту подсобку, перед синим туалетом. Там всё одна женщина истошно кричала, повторяла бесконечно: я Саша! Саша! я Саша, запомните, Саша! Саша-то Саша, а мать мою однажды выкликнули, она протолкнулась к двери, вывалилась из камеры, и больше я её не видела никогда. Настал день, когда дверь отворилась и голос прокричал ряд фамилий: стройся, с вещами! Нас погрузили в крытые холстиной фуры и повезли. Мы не знали, куда нас везли. Сошли с фур, а это вокзал, железная дорога. Повели к товарному поезду. Вагоны деревянные, телятники, в вагонах нары. На нары милиционеры приказали сесть женщинам с детьми и старикам. Чужая тётенька взяла меня на руки и притворилась, что я маленький ребёнок, я ведь была маленькая и тощая, и вот так нам досталось место на верхней полке, она соединяла боковые стенки вагона. На полке уже сидела куча народу. Спать было можно только на одном боку. На другой все поворачивались по команде: вертайся! Умывальник один на весь вагон. Туалет тоже, дырка за шторкой. На завтрак – кусочек чёрного хлеба и кипяток, на обед – половник жиденькой овсянки или перловки. Вши и клопы нас сопровождали. Это была настоящая мука. Просто страшное страдание. Мы расчёсывали тело в кровь. Головы у многих были наголо стриженные, и ногтями мы сковыривали кровавые струпья, и кровь опять текла, по нашим лицам, за ушами. Из Горького мы доехали в телятнике до Куйбышева. Там нас сгрузили на перрон и пересадили на другой товарняк. Сказали, он пойдет в Сибирь.

До Сибири мы ехали два месяца. Из вагона то и дело выносили мертвецов. Я приметила ещё там, в вагоне, Власа Игнатьича. У него во тьме серебряная борода, голова серебряная и усы будто светились. И глаза в темноте светились, и белки и зрачки. Он мне сразу понравился. Даже не знаю, почему. Но я в вагоне к нему не подходила. Стеснялась. Ну что я сунусь? О чём попрошу? Чтобы только поговорить? Нам никому говорить не хотелось. Ехали молча. И только плакали. Выгрузили нас на станции Юрга, на баржу посадили, баржа плыла-плыла и до нового берега доплыла. Я всё на Власа Игнатьича смотрела. А он на меня хоть бы глянул тогда.

Бросили нас в чистом поле. Если бы не Влас, мы бы там все погибли. Он велел нам ямы рыть. Землица, говорит, нас всех спасеть. Говор у него был такой странный, смешной. И говор его мне понравился. Снегу ещё мало было, ещё не нападал, рыть было не так трудно, мороз ещё землю не схватил. Сначала вырыли землянки, потом построили первый барак. Летом обнаружилось, что Сибирь может нас хорошо прокормить. Грибы, ягоды, черемша, шиповник, боярышник, орехи, травы – всё шло в пищу, и всё было очень вкусным. Летом все мы просто ожили. Первые наши печи тоже топились в земле. Потом, в бараке, сложили глиняную печь. Опять Влас Игнатьич складывал, а люди ему помогали. Он у нас стал вроде вождя. Ну кто-то же должен быть в жизни вождем. Без вождя люди помрут, как стадо баранов без вожака. У гусей и то есть вожак, у журавлей. Мы, чтобы печь топить и костры жечь, рубили в ближнем лесу вековые сосны с красной корой, в три обхвата. Дров этих сосновых хватало надолго. Воду грели, от грязи отмывались. По лету даже купались в Томи. Донага раздевались, и нырк! Если баб и девчонок подсматривали парни, мы визжали так пронзительно, что уши закладывало.

Постепенно наше поселенье разрасталось. Уже возводили не только многолюдные бараки, но и отдельные избы. В деревне Зыряново взяли телят, они выросли в коров и быков. Я, городская, освоила многие крестьянские работы. Умела доить корову, косить, грести траву граблями, жать рожь, пшеницу и овес, вязать снопы, пилить бревна, колоть дрова, прясть овечью и козью шерсть, вязать чулки, носки и варежки, да что там, всё на свете вязать, вплоть до свитеров и юбок, запрягать и распрягать лошадь, и даже могла ездить на лошади верхом, без седла.

Наша Сибирь! Сначала плакали, а потом так привыкли и прилепились к ней, не отлепишь. Конечно, летом тучами гнус летал. Комары и мошка, оводы, слепни. Особенно сильно кусали, когда разденешься на берегу, в реке искупаться. Крутишь в воздухе платье, рубаху, отмахиваешься как можешь! А они налетают. Зверя всякого в тайге видимо-невидимо. Белок мы с рук корочкой кормили, непуганых. Зимой однажды нарвались мы на волков. Мы с мальчишками ездили на лошадёнке, в малой кошёвке, к зароду, взять сена для скотины. И тут три волка, целых три. Они широкими прыжками мчались к повозке и уже нас догоняли. Мальчишки не растерялись. Зажгли в кошёвке пук сена. Сено горит, уже смеркается, мчимся в синей тьме, парнишка наш, возница, Филька Зуев, нахлёстывает лошадёнку нещадно, а волки по снегу за нами. Вытянулись в струнку, длинные такие, и тени от них длинные мчатся по сугробам. Огонь их пугал, глаза у них красным ужасом светились, они жадно на нас глядели и всё равно за нами бежали. Как только они приближались, мы начинали ужасно вопить! Они останавливались, потом опять мчались. Лошадёнка едва не свалилась в снег, так тяжело дышала. Гнала что есть мочи. В посёлок наш мы вернулись охрипшие. Безголосые. Все голоса на волков выкричали. Пока мы ехали, кошёвка наша почти целиком сгорела, остался только передок, там, где облучок, и жалкий пучок сена. Вот так съездили за сеном, вот так людям помогли.

А потом я насмелилась и всё-таки подкатилась к Власу Игнатьичу. Тишком, тишком, где на колесах, где пешком! Он ко мне долго привыкал. Может, я ему казалась уродиной. Или просто даже маленькой. Может, думал: что с малышнёй возиться. Росту я маленького. Плоская, как доска. Вобла и Вобла. Я липну к нему, а он меня не отталкивает. Хотя лицо так иной раз сморщит, что понимаешь его без слов: отлепись, девчонка, муха благая! Но я не отлеплялась. Тот, кто выше и больше нас, мне не велел это делать. Зимние вечера долгие. У печки, у огня, он рассказывал мне о своей прежней жизни. И я слушала. И все запоминала. Огонь по его лицу гуляет, из серебряных усов речь льется, а я у ног его на маленькой скамеечке сижу, а он на табурете большом, крепком, сам же себе его и сработал из необхватной сосны.

Село их родное зовётся Караваево, оно на Волге, в Жигулях. Влас Игнатьич из зажиточных крестьян. Проще, из кулаков. Таких кулаков у них в Караваеве было почти всё село. Значит, богатое было село. Влас плечами пожимает: да нетути, не богато никако, абнокавенно, у всех хозяйство своё, у всех лошадушки и коровушки, козушки и овечки, и сады, и огороды, у ково мельничошки, у ково маслобойки! Революция нагрянула. Жену Власа Игнатьича застрелили. Дочь и сын у него были. Дочь, Сусанна, в гражданскую войну сгинула неизвестно куда. Влас думал, погибла, вздыхал; жаль, говорит, не ведаю, игде иё могилочка. Сынок его Спиридон с ним в селе жил, хозяйство вести помогал. Да приехала к ним в село из Оренбурга башкирочка одна. И они оба, и Влас и Спиридон, в нее влюбились. Влас Игнатьич об этом рассказывал спокойно и просто. Зачем он мне-то об этом говорил? Чтобы я о нем всё знала, всю подноготную? Думаю так: он просто скучал по ней. По Земфире этой. Он мне даже сказал, тихо так, что, когда его на поселенье забирали, она, бабёнка эта, осталась брюхатая. И неизвестно, от кого ребенок, от Власа или от Спиридона. Я робко голос подала: баба сама должна знать, от кого и когда зачала! А Влас вздохнул, руки на коленях сцепил. Сделался мрачный, как волк. И глаза так же красным загорелись, как у волка. Да нет, говорит, спуталаси она с нами обоеми, да и запуталаси вконец; то один иё рветь на сабе, то другой; рази ж тута можна што заприметити? Ничево тут не приметишь! А я, уезжаючи, в кузове трясяси, всё кричу ей, воплю: Зёма, роди! Зёма, роди! Я молчу. Слушаю. И больно мне. Звал ее Зёмой, ну, от Земфиры сокращённо. А меня только Воблой, и больше никак.

Спрашиваю: а какого беса она, эта твоя Земфира, с Урала на Волгу подалась, в Жигули? Сбежала, что ли, от кого? Может, она вообще преступница, и удирала от наказанья? Он смеётся. Нет, говорит, не уголовница она никакая. Баба и баба. Тольки, знашь, оченно красива! Така уж красава, што ни в сказке сказати, ни пером описати! А при себе у тебя, Влас Игнатьич, спрашиваю его, снимочка ее нету? поглядеть бы хоть одним глазком на такую принцессу! Нетути, разводит руками, чево нету, тово нету, не снимамся мы на селе на снимки, хотя у ково и висять по стенам в избе, да у мене ничево не висело! Староверы мы, нельзя нам сымацца на снимки, Бог не велить! Ага, Бог не велит, согласилась я и наклонила голову. А сама перед собою так её вижу: волосы чёрные, густые, глаза раскосые, как у зверицы, подо лбом черно горят, губы алые, щёчки смуглые. У нас в камере в тюрьме была одна башкирка, а может, татарка, не знаю, красивая, смуглая и черноглазая, Халима Хайруллина. Она умерла, задохнулась в нашей ночной давке, и её тело оттащили в подсобку и положили поверх других трупов. А эта Земфира была живая, и жила в селе на Волге, и давно уж родила этого не знай от кого несуразного ребёнка. Сижу, на огонь в печи смотрю и думаю: как это баба то с одним, то с другим в постель ложится? Влас мысли мои словно услышал. Што, говорит, думашь, как енто худо, с двума мужикама любицца? А вот так у нас случилоси. Ничево таперя не поделати.

И руку мне на голову кладёт. Тогда, у печки, в первый раз меня приласкал.

Я расспрашивала его о его родных, о тех, кто погиб или сгинул бесследно. Жену, Арину Филипьевну, он взял из староверской семьи. И она его в свою веру крестила. Он не видел, как её убивали. Не на его глазах погибла. Застрелили в родном доме, так её в доме потом и нашли, на полу валялась. Голова пулей раздроблена, и в грудь для верности выстрелили. И по белой рубахе у неё расползлось огромное красное пятно. Влас Игнатьич это мне говорит, крепко жмурится, а из-под прижмурённых век у него слёзы текут. Вот мёртвенькую, говорит, я видал. И на руки взял, и так уж цаловал! Оживлял… Да рази ж, говорит, покойницу оживиши… Спирька, говорит, на печке спряталси от катов, под тулуп залез и притаилси, и так жить осталси. А сестрёночка ево Санька, дочка моя, исчезла; сгинула девка, должно, прибили, как кощёнку, да скинули с обрыва. Сынок его Спиридон работящий, справный парень. Несмотря на то, что сын его с его этой Земфирой снюхался, Влас Игнатьич о нём худого словца не сказал. Наоборот, жалел. Но это здесь жалел, в Сибири. Издалека. А там, видно, они из-за этой красавицы схватывались крепко. Отец сына если побьёт, так это по закону. А если сын отца? Яйца курицу не учат, сын на отца руку поднять не смеет. Я думала: а если Спиридон этот Власа Игнатьича хоть однажды, да побил? Гляжу на Власа: да нет, такой крепкий дуб себя в обиду не даст! А где сейчас твой Спиридон, Власа Игнатьича спрашиваю. А, ево тожа забрали, машет Влас рукой, в один Божий денёк нас заграбастали: мене в одну сторонку, ево в другу ухватили. Развезли нас по землице чёрны грузовики! Повезли людску скотинку… на смерть ли, на убой… знай выживай…

Закрывала я глаза и представляла себе это их Караваево. Всё же на нашей Волге ихнее село стоит, на моей родной реке. Город Горький на горах. И у них горы. Жигули. А девчоночки с гор бежали, ах Жигули вы, Жигули! А на них были чёрны шали, ах, до чево ж вы довели! А ленты-бантики, а ленты-бантики, а ленты в узел вяжуцца… А мой милёнок синеглазай передо мной куражицца! Так пел Влас мне жигулёвские частушки. А глаза у Власа Игнатьича и правда синие-синие. Как Волга в солнечный день. Вот такого цвета Волга, когда на откос выйдешь, а всё небо в реке отражается, со всеми облаками.

А Влас мне потом все-таки сказал, как эта Земфира окаянная в Караваево попала. У нее родители умерли, оба сразу, когда ей было пять лет. И она попала сперва в детприемник, потом в Уфимский детский дом. Потом детдом этот расформировали, и всех детей отправили в городок Белебей. В том Белебее Земфиру усыновил один добрый человек. Он оказался вовсе не добрым, однажды ночью подлез к девчонке, она в ужасе убежала; прибежала на станцию железной дороги, зайцем доехала в общем вагоне до Оренбурга, проводница над ней сжалилась и довезла. В Оренбурге устроилась в хлебный магазин, продавщицей. Жила при магазине, в каморке. Власти ругали за это директрису магазина, да никто Земфиру и пальцем не тронул: у директрисы в ящике стола лежал пистолет, она в Красной Армии в гражданскую сражалась, бой-баба. И опять все эту Земфиру жалели, что ж в ней такого? На жалость била? Ну да, мордочка умильная, красивенькая, люди на красоту клюют, как на сахар. Ей выдали паспорт, когда стукнуло шестнадцать. Тут к ней приехала из башкирской деревни ее родная бабка, явилась не запылилась, нашла Земфиру через адресный стол. Привезла ей в подарок старую родовую одёжку нарядную, всякие там блестящие мониста, чекмень, серебром расшитый, и музыкальный инструмент, я забыла, как называется, чудно как-то. Ну вроде нашей балалайки. Бабка эта немного с ней пожила и всё ей про Аллаха рассказала, и в мечеть ее свела, и в Аллаха крестила. Ну, не крестила, я не знаю как сказать. Посвятила Аллаху этому, что ли. И опять к себе в деревню укатила. Наступил голод, в магазин перестали привозить хлеб, и магазин закрылся. Люди посоветовали ей: езжай в село, деревня тебя прокормит, там будешь с молочком, с маслом. Она пошла на вокзал, наудачу взяла билет до станции Кинель. Оттуда автобусом добралась до Караваева. Пошла по селу, вышла на берег Волги. Ширь, воля! Красота! Понравилось ей там. И осталась. В сельсовете решили в избу к старой бабке заселить: ухаживай! Бабка померла, Земфира хозяйкой в избе стала. Живи не хочу!

Влас голову низко опускал. Это всё она тебе рассказала, спрашивала я тихо, печной огонь кидал жёлтые и красные отсветы на срубовые стены. Да, Воблёшка, енто всё она мене и поведала, а когды балакала, без удержу плакала, отвечал мне Влас и еще ниже голову опускал. И прятал от меня небесные свои глаза. Потому что они у него были полны слёз. А он при мне, девчонке жалкой, приблудной, плакать не хотел.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Ах вот веть! Ночю лезут вголову всякие мысли. Сними очен трудно справитса. Мысли ето такие мыши. Они ползают в тебе ищут гдебы тебя угрызть. Зубками оттебя по вкуснее кусочик оттяпыть. Зачем человек думает? А еще изаписывыет сваи мысли. Я записывыю не мысли. Я просто собираю мышей вкоробку они там бегают подну коробки на волю хотят ая их кормлю. Их надо хорошо кормить ато они на всегда убегут. Ну и пустьбы лучше убежали. Башка без мыслей во как здорово. У меня втюрьме веть ни какой тетрадки небыло что бы мысли записать. Они у меня вголове бегали мышами. Имне голову прогрызли. Я ети дырочки вголове волосами закрываю. Заплетаю косы корзиночкой под корзиночкой дырки невидно. Иногда вдырки ети влетает холод и ветер. Тогда мне больна ия плачу. Ялюблю тепло и что бы печка горячая.

(церковная фреска, во сне увиденная тов. З. Зариповой)

Вышла фигура из сгущенья синей тьмы, да так и застыла. Потом руку выгнула, грудь выпятила да другую руку во тьму протянула. Из тьмы высунулась чужая рука и крепко ту протянутую руку ухватила. С первой фигуры ткань складками донизу свисала; и грудь поднималась, и видно было, это женщина. Лица, жаль, не видать. Лицо в синей тени. Синяя тень стала красной, и вышло на красный свет лицо женское, деревенское – скулы слишком широки, губы кровью здоровой полны, брови вздымаются как волны. Свет алый всё лицо залил. Женщина, живая. За руку из тьмы тащила, вытаскивала другую фигуру, чуть пониже ростом, чуть пошире в плечах да потощей в тальи. Сумерки обеих заволокли. В чёрном вторая была. Голова и плечи чёрным, угольным платом укутаны. То ли монашка, а то ли мусульманка. Древние одежды у всех нас похожи. Медленно шла первая женщина, ведя за руку другую; и та, другая, чёрная монашка, во мрак руку тянула.

На зов молчаливый медленно вышел из темноты третий. Высоченный: на размах плечей, как на великанскую слегу, можно сперва матицу, а потом опалубки, а потом крышу положить. Волосы, стриженные под горшок, тихо серебрятся во мраке.

Ступал широко. Наступал тяжело. Онучи белые, лапти туго плетённые. Армяк расстёгнут, под ним рубаха с вырезом, на снурок около горла завязана, и красным крестом вышивка, оторочка по вороту. Пояс крепок под рёбрами. Штаны навыпуск, нависли над чищенными пуще чёрного зеркала сапогами. Бравость, бодрость так и прёт из седого мужика, холодок силы. Волос седой, а лицо молодое да смуглое. Чуть косо глаза стоят, все видят; уши, как у рыси, все слышат. Да не услышишь! Да не увидишь, как близко подойдут, напрыгнут, руки свяжут!

А кто свяжет?

Всё завтра; лишь завтра, не сегодня.

Мужик, серебряный волос, за руку держал еще фигуру. Девочку. А девочка вела за рог корову. Молодую коровенку, телицу; тёлочка тянула к девочке морду, пыталась взмукнуть. Да будто кто на глотку наступил ей сапогом. Вместо голоса наружу хрип выскальзывает между желтых, крупных коровьих зубов. Жалко! На что жалуешься, тёлочка справная? На травку сухую да квёлую, гиблую, молока мало? На вымечко своё, с вечера недоенное? На время? Люди не такие тебе стали, а? Хуже зверей? Тебе их жалко?

Выходили из мрака. Искала руку рука. Хваталась. Вот вышел парень; ростом удался, ликом румян, все ясно да приглядно в нём. Любуйся не налюбуешься. Парень вслепую руку хоть чью-нибудь искал; искал-искал, не глядя, шарил-шарил крючьями пальцев во тьме, да так и нашарил дрожащую тонкую руку монашки. Чёрные мягкие одежды раздувал низовой ветер. Забирался под юбку, ее колоколом вздувал. Чёрною тучей медленно шла монахиня, перед нею раздвигались тугие ветра, она наступала ногой на невидимую землю, а земля тут же превращалась в прозрачное облако, и в облаке нога тонула, и монашка улыбалась. Зубы её ровные, один к одному, чистые, перлы речные. Парень крепко её руку сжимал. Над головой парня летела птица о шести крыльях, с человечьим лицом. Крылья красны, лицо золотое, и плачет. Вокруг лица чёрный круг с золотым ободом. Тьма живая, золото надмирное. Золотое небо, это чтобы люди поняли – весь Космос вокруг них царственный, облачён в парчу и виссон, а они сами в рубище жили и в рубище помрут, но это не страшно. Страха нет. Ужаса нет. Страх и ужас остались далеко, на дне Ада.

Фигуры все вступали во свет из мрака, одна за другой. Мужики, бабы. Крестьяне. Только в царских одеяниях: поверх крестьянских лаптей – царские горностаи, поверх босых стоп – иерейские ризы. Расцветали лики, головы – и в платах, и в картузах, и в повойниках, и простоволосые – внутри громадных алых, ясно-зеленых, густо-синих тканей, ветрами падающих с выгнутых куполом небес. Синий свет шёл волной из-под ног идущих, а они всё шли. И все держались за руки.

Фигура одна, фигура другая. Медленный ход.

Бросил Влас полотенце то грешное об пол, ляпнулось оно на половицы мокро и тяжело. Встал рядышком с Ариной Филипьевной на колени, и так стоят оба – на коленях, как пред иконой святой. А глядят друг на друга. И слёзы в их стоят глазах. И лица их уж не лица, а лики. Слёзы из глаз вытекают и по щекам медленно плывут, крохотные золотые лодчонки по белому льдяному морю. Жар губ ожигает румянец. Шёпот вспыхивает и тает, а заново не искрится, а то всё вокруг, неровён час, займется, затлеет. Ты прости мене, Аринушка, солнушко, прости, неловок я да глуп. Нет, енто ты мене прости, Власушко. А пуще всево давай попросим прощенья у Оспода Бога. Так просили прощенья оба и крестились: Влас – по-никониански, троеперстием, Арина Филипьевна – двуперстием, по-староверски. Староверы возненавидели Арину за то, что за никонианца пошла; ее родня отворачивалась от нее, когда на улице встречала или в поле на меже. Она Власа попросила, чтобы он в ее веру перекрестился, в старую; он согласился. Поехали на подводе в староверский храм, в село Ахмат, с подарками: мехами, отрезами, бутылками таманского кагора для Святого Причастия, грибными бочонками, – и так Влас Ковылин стал старовером. Арина Филипьевна торжествовала.

Детки рождались что ни год. Одно дитятко, второе, третье, четвёртое, пятое. Рождались, а иные и умирали. А потом наступила революция.

Революцья, как говорил Влас. Слишком длинное для него это заморское словцо было. Язык не справлялся.

Помнит первую сельскую сходку. Всё Караваево в огромный амбар семьи Лутовиновых набилось. Мужики поставили бочку, на бочку под мышки подняли малявку Спирьку, сынка Ковылиных. Кричали хрипло и весело:

– Говори, Спирька! Балакай!

– Гни речу в дугу! Калякай!

– Чево нам делать-ить, жигулёвцам!

Пятилетний Спирька выбрасывал вперёд малую ручонку, рукав шубёнки мерцал в грозной полутьме амбара, отороченный белым овечьим мехом – Арина сама все деткам шила, и теплое, и понёвы, и порты. Спирька, стоя на перевернутой днищем кверху бочке, вопил тоненько, будто голос поплавком мотался на рыболовной леске:

– Царя казнить! Ленин нонче царь! А всем пирогов напечи, к Рожеству!

– Прально калякашь, Спирька! – хрипели мужики, хохотали и вздёргивали в лунной полутьме мочальные бороды.

Влас Игнатьич не знал теперь, надо ли в церковь хаживать, и в какую: приняв староверское крещенье, он мог лишь в село Ахмат на службы наезжать, а это было далёконько и накладно, сколь овса коню надобно скормить в дороге, сколь с собою еды в куль сложить да сколь подарков в сундучок затолкать, для иерея; а тут революцья, глаза бы на ея срам не глядели. Влас мрачно говорил Арине, в пол зрачки уставив: «Кому таперя молицца? Ково славити? Какая разница, молюси я по древлей вере ай по новой вере? Они все сечас, красныя, противу Оспода воюють. И кому ж надобно примечати моё крестное знамение? Сколькимя пальцами я ево на сабе накладываю? А, Аринушка?» Арина Филипьевна дрожала губами. В глубине её речных, перламутровых радужек ходили сумасшедшие ночные тени. «Власушко, ересь глаголешь. Слухай, лучче песнь воспою». Глубоко, до дна груди, вдыхала воздух, будто последний. Голос лился, тихий, чуть хриплый, вроде малый и нежный голос, а упорно поднимался и до потолка заливал тёмную вечернюю избу. «И яко болящая приближаецца родити, и в болезни своей вопияше, тако быхом Возлюбленному Твоему. Страха ради Твоего, Осподи, во чреве прияхом и поболехом, и родихом дух спасения, егоже сотворихом на земли: не падём, но падут живущии на земли. Воскреснут мертвии, и востанут, иже во гробех, и возвеселяцца, иже на земли. Роса бо, яже от Тебе, исцеление им есть, земля же нечестивых падёт…» Арина перекрестилась двумя перстами. Посмотрела на мужа. Он сперва привычно сложил пальцы в щепоть, потом, глаз своих от глаз жены не отводя, заскользил большим пальцем по ладони и робко просунул его под безымянный. Арина вскинула голову. Парчовый платок был заколот у нее под подбородком крупной деревянной брошью с Кинельского рынка. Она опять запела. «Душа моя прегрешная, што не плачешьси? Ты плачь, душа, рыдай всегды, тем утешишьси. Не успеешь ты тогды плакати, когды приидет смерть, а по смерти грехи твоя обличать тебя. Скинь одёжу ты греховную в покаянии, а не скинешь ты грехи своя, тогды ада не минеши. Страдалицы венцы носять на главах своих, оне песню поють архангельскую, аллилуия. Аллилуия, аллилуия, аллилуия-а-а-а!» – старательно, чисто пела она. Влас Игнатьич перекрестился двоеперстием. Арина Филипьевна утерла губы, будто поела сладкого, и вышептала мужу, нежнее, чем ночные, на подушке, тайные словеса: «Знаю, ходишь в ихний поганый храм!» Влас усмехнулся печально. «Хожу. Жизнюшки всем прошу. Жизни, Арина! а не смертушки! Времячко смерти настало дык. И когды изникнеть, нихто из нас не знаить. А Осподь – Он всюду живёть. И в том храме, и в сём. И не спорь». Жена и не спорила. Прикрыла вспухшими от слёз веками речные, прозрачные очи свои.

А потом в село пришли красные, а потом наново отбили его белые, а потом вдругорядь красные явились, и трупы сельчан еле успевали хоронить. Попа убили – повесили на колоколенке. Иконы и утварь церковную растащили по избам и сховали в подпольях. Арина Филипьевна икону Божьей Матери Хахульской спасла. Божья Мать на иконе тонкого письма была зело украшена, одета в оклад, как в медный хитон: кокошник округ лба весь унизанный радужными каменьями, и горят костром в ночи; сам лик тёмный, земли темнее. Будто изнутри земли на людей глядит. А белки громадных глаз тускло, синё светятся. И, если долго в лицо Ей глядеть, – будто бы вращаются, как крохотные луны в чернилах полночных. Будто бы глядит Она, очами вертит, за нами всеми, убийцами, наблюдает. «Да так оно и есть», – шептала Арина, крестясь и вытирая слёзы драным кошкою фартуком.

Божью Мать Хахульскую Арина Филипьевна снесла в погреб, предварительно обмотав кучею тряпок, ненадобной ветоши: слоями заматывала, снегами простыней да полотенец закутывала. От сырости. Чтобы плесень и тронуть не смела. Да разве тряпицей от гнили спасешься! Икона должна в красном углу сиять, а в подпол ее опустить – всё одно что похоронить. «Ничево, ничево, – шептали обветренные, искусанные губы, – кончуцца на нашей земле холода».

А – когда?

(рассказы Воблы о прежней жизни)

Зовут меня Вобла. Я очень худая. Я не помню, кто и когда меня так назвал. Может, в тюрьме еще когда сидела. А может, Влас Игнатьич. Точно не скажу. У меня, как у всех детей, были отец и мать. Мы жили в городе Горьком, на реке Волге. Я смутно помню большие каменные дома, и по улицам автомашины ездят. Мы жили в деревянном доме с эркером. Окна большие, как во дворце. Утром встанешь под гимн из радио, гимнастику отец делает, и я делаю вместе с ним, а в окне, внизу, город шумит, и так бодро на душе станет. Отец мой окончил в Ленинграде лесотехническую академию, и его направили в Горький, командовать лесным хозяйством области. Мы ездили по деревням и сёлам, и отец там налаживал лесные дела, потом опять возвращались в город. Потом вдруг ему приказали поехать под Москву, в село под Тарусу, там лесные дела наладить. Мы собрали чемоданы и поехали. Приехали, в избе нас поселили, ночь, спим спокойно. И вдруг стук. Перед избой машина. Отца в машину погрузили, мать бежала за машиной и очень плакала, громко, на все село. В темноте споткнулась на дороге об корень и упала. Я подбежала к ней, по голове глажу, а она все лицо в кровь о землю расшибла.

Мы вернулись в город, в нашу старую квартиру. А там уже живут другие жильцы. Они нас милости ради приютили. Однажды ночью по улице бежали люди с горящими факелами. Подожгли наш дом и еще другие деревянные дома. Огонь дома обнял и уже не выпустил. Мы еле успели выбежать. Успели надеть шубы, стояла зима. Удалось с собой только прихватить учебник русского языка и зачем-то – мешочек с начатым вязаньем и клубком, и две спицы в клубок воткнуты. Ни еды, ни документов, ничего. На ногах осенние боты. На улице мороз минус двадцать. Вышла соседка, из жалости кинула мне и матери валенки и старые, наверное, собачьи шапки, шерсть из них вся вылезла и моль их съела. Мы в валенки влезли, плачем. Валенки мне велики. Мать плачет и губы кусает: ничего, стаскаешь! Так с тех пор я и ходила в них. И в Сибири ходила. И везде. Нога-то выросла. И впору стали.

Пошли по городу. Побирались. Пришли на Мытный рынок. А там соленая капуста в бочках! У меня слюнки потекли. Я к бочкам подошла, гляжу. Как торговка из бочки половник деревянный вынимает, капусту пробует, жмурится от удовольствия и народу предлагает: попробуйте, мол, с хренком, с яблочком! Глаза мои тётка увидала. И сама глаз не отводит. Пальцем, красным на морозе, меня поманила. Иди, говорит, сюда! Вот тебе, на, жуй! И протягивает мне расписной половник с горкой капусты. Я капусту хвать! Все лицо в нее опустила и жадно ем. А торговка на меня смотрит, и у неё слёзы на морозе текут. Где, говорит, твоя мамка? Или ты сирота? Я головой трясу: нет, не сирота, вон моя мамка! А мать сидит у входа на рынок, шапку сняла и на асфальт положила, подайте, мол, кто сколько может. Торговка мне: зови сюда мамку! Я со всех ног побежала к матери. Тащу ее за руку: идём, идём, там тётя хорошая, тётя! Подходим обе, а торговка лицо красное утирает и нам говорит: поедемте ко мне, бабоньки, у нас в избе места много, у меня кормильца невесть куда увели, а детишки помёрли, одна я, я вас привечу. Когда она всю капусту распродала и деньги сосчитала, и за лифчик сунула, мы к ней поехали. На телеге. За ней приехал мрачный старый дядька с очень тёмным, как у негра, лицом, погрузил в телегу пустые бочки и нас, коник потрюхал, и мы потряслись.

Приехали мы к той торговке. Ее звали тётка Лиза. Деревенька ее стояла на высоком бугре над Волгой, и называлась, я помню, Великий Враг. Там ещё такая церковка деревянная стояла, выкрашенная синей краской. В солнечный зимний день небо синее, и церковь синяя. А снег белый, и глазам больно, глядеть нельзя. Я на рынок с тёткой Лизой ездила, помогала ей капусту продавать. Дядька с чёрным лицом был её родня, не помню уже кто. У него почки болели. От этого рожа потемнела. Тётка Лиза платила ему за подвоз в город молоком, она держала козу. Козье молоко плохо пахло, по сравнению с коровьим. Зато мы с матерью каждый день пили молоко. И щёки у нас порозовели. Я смотрелась в зеркало. Зеркало висело на гвозде прямо на печке. На ночь тётка Лиза поворачивала его зеркалом к печке, амальгамой вверх.

Она про зеркало говорила мне шёпотом: много не глядись в него, а когда надо, занавеской занавесь. Это не ты в зеркало смотришь, это оно на тебя смотрит! Я думала: ну и дура тётка Лиза, невесть что болтает.

И день солнечный, ясный, зимний хорошо помню. Подъехала к Лизиной избе грузовая машина. Из кузова на снег выпрыгнул милиционер, я в окно видела, и застучал в дверь ногой. Я открыла. Милиционер вошёл, поглядел на меня, на мать, она сидела на лавке, и заорал: собирайтесь живо! Тётка Лиза пошла в это время на другой конец села, занимать у подруги подойник, ее продырявился, и мы не смогли попрощаться.

Нас привезли в Горький, подвезли к большому дому, он был вроде как слепой, с маленькими окошками. Это была тюрьма. Нас долго вели по лестницам, потом втолкнули в камеру. Я поразилась, сколько в камере народу. Сидеть было невозможно, все стояли. Нам с матерью досталось место под нарами, на полу. Первую ночь мы не могли уснуть. Пол холодный, каменные плиты. А сверху, с нар, на нас падают клопы и вши. Мы чесались и плакали! С лязгом открывалась дверь, и охранник вносил в камеру бочку, куда можно справить нужду. Так я впервые увидела и унюхала парашу. Если бы вас поместить хоть на одну ночь рядом с такой парашей! Я бы на вас утром посмотрела. А мы ничего, вставали по команде, спрыгивали люди с нар, из-под нар выползали и послушно называли свои имена, когда тюремщик, стоя в раскрытой двери, нас всех выкликал. Открытая эта дверь была спасением: оттуда в битком набитую камеру шёл воздух. Все жадно вдыхали его.

Днем разрешали сходить в тюремный туалет. Я пошла. Дверь открываю, а это и не туалет вовсе. А комната, вроде как прихожая, и в ней штабелями лежат мёртвые люди. Запах такой тяжкий от них. Я метнулась назад. Дверь закрыла, стою у двери и дрожу. А тут милиционер по коридору идёт. Что, спрашивает, ревёшь? Я ничего не могу сказать, только рукой на дверь показываю. А, кивает, ясное дело! Наплюй! Ты на них не гляди, они отжили своё! А в туалет дальше дверь, синяя такая! И я опять переступила порог. Дверь в туалет и правда была синяя. Как та дощатая церковка в Великом Враге.

Через месяц жизни в тюрьме нас всех гуртом, как овец, повели в баню. Мы сначала бежали в беспорядке, стадом. Милиционеры этого не потерпели. Выстроили всех в колонну, по бокам встали охранники с винтовками и злыми собаками. Собаки, это были немецкие овчарки, на нас истошно лаяли. Я прижималась к матери. Женщины косились на нас: счастливые, вдвоём взяли, мать и дочь, не разлучили. В камере ещё были семейные. Были даже матери с младенцами на руках. Мы идём по городу в баню, а прохожие останавливаются и жалостливо глядят на нас. У них в глазах мы читали только один вопрос: скажите, люди, разве вы преступники? Разве преступница вот эта молодая мать с ребёнком, а волосы у ней все уже седые? Привели в баню. Каждому выделили шкафчик и от него дали номерок и ключ. Когда мы оказались в помывочном зале, мы чуть с ума не сошли от радости. В парилку набились все, как в камеру. Один веник взяли на всех. Мать моя поддавала, набирала воды в черпак и плескала в печь, на раскалённые камни. Пар валил и обжигал. Мы кричали и даже рычали, как звери. Пить очень хотелось, нам мало воды давали, так мы наливали в тазы воду, наклонялись, и правда как звери, и пили, лакали из тазов взахлеб. Одежду грязную после бани противно надевать. Но мы все грязь нашу опять надели. И пошли обратно в тюрьму, розовые, распаренные.

А потом опять душная камера. И мы стоим, и кто-то из нас поджимает ноги, чтобы чужие тела его хоть немного на весу подержали. Ноги затекали, опухали, было чувство, что сейчас отвалятся. Потом наступало время, когда мы ног не чувствовали. Каждый день кто-то из нас умирал. Его оттаскивали в ту подсобку, перед синим туалетом. Там всё одна женщина истошно кричала, повторяла бесконечно: я Саша! Саша! я Саша, запомните, Саша! Саша-то Саша, а мать мою однажды выкликнули, она протолкнулась к двери, вывалилась из камеры, и больше я её не видела никогда. Настал день, когда дверь отворилась и голос прокричал ряд фамилий: стройся, с вещами! Нас погрузили в крытые холстиной фуры и повезли. Мы не знали, куда нас везли. Сошли с фур, а это вокзал, железная дорога. Повели к товарному поезду. Вагоны деревянные, телятники, в вагонах нары. На нары милиционеры приказали сесть женщинам с детьми и старикам. Чужая тётенька взяла меня на руки и притворилась, что я маленький ребёнок, я ведь была маленькая и тощая, и вот так нам досталось место на верхней полке, она соединяла боковые стенки вагона. На полке уже сидела куча народу. Спать было можно только на одном боку. На другой все поворачивались по команде: вертайся! Умывальник один на весь вагон. Туалет тоже, дырка за шторкой. На завтрак – кусочек чёрного хлеба и кипяток, на обед – половник жиденькой овсянки или перловки. Вши и клопы нас сопровождали. Это была настоящая мука. Просто страшное страдание. Мы расчёсывали тело в кровь. Головы у многих были наголо стриженные, и ногтями мы сковыривали кровавые струпья, и кровь опять текла, по нашим лицам, за ушами. Из Горького мы доехали в телятнике до Куйбышева. Там нас сгрузили на перрон и пересадили на другой товарняк. Сказали, он пойдет в Сибирь.

До Сибири мы ехали два месяца. Из вагона то и дело выносили мертвецов. Я приметила ещё там, в вагоне, Власа Игнатьича. У него во тьме серебряная борода, голова серебряная и усы будто светились. И глаза в темноте светились, и белки и зрачки. Он мне сразу понравился. Даже не знаю, почему. Но я в вагоне к нему не подходила. Стеснялась. Ну что я сунусь? О чём попрошу? Чтобы только поговорить? Нам никому говорить не хотелось. Ехали молча. И только плакали. Выгрузили нас на станции Юрга, на баржу посадили, баржа плыла-плыла и до нового берега доплыла. Я всё на Власа Игнатьича смотрела. А он на меня хоть бы глянул тогда.

Бросили нас в чистом поле. Если бы не Влас, мы бы там все погибли. Он велел нам ямы рыть. Землица, говорит, нас всех спасеть. Говор у него был такой странный, смешной. И говор его мне понравился. Снегу ещё мало было, ещё не нападал, рыть было не так трудно, мороз ещё землю не схватил. Сначала вырыли землянки, потом построили первый барак. Летом обнаружилось, что Сибирь может нас хорошо прокормить. Грибы, ягоды, черемша, шиповник, боярышник, орехи, травы – всё шло в пищу, и всё было очень вкусным. Летом все мы просто ожили. Первые наши печи тоже топились в земле. Потом, в бараке, сложили глиняную печь. Опять Влас Игнатьич складывал, а люди ему помогали. Он у нас стал вроде вождя. Ну кто-то же должен быть в жизни вождем. Без вождя люди помрут, как стадо баранов без вожака. У гусей и то есть вожак, у журавлей. Мы, чтобы печь топить и костры жечь, рубили в ближнем лесу вековые сосны с красной корой, в три обхвата. Дров этих сосновых хватало надолго. Воду грели, от грязи отмывались. По лету даже купались в Томи. Донага раздевались, и нырк! Если баб и девчонок подсматривали парни, мы визжали так пронзительно, что уши закладывало.

Постепенно наше поселенье разрасталось. Уже возводили не только многолюдные бараки, но и отдельные избы. В деревне Зыряново взяли телят, они выросли в коров и быков. Я, городская, освоила многие крестьянские работы. Умела доить корову, косить, грести траву граблями, жать рожь, пшеницу и овес, вязать снопы, пилить бревна, колоть дрова, прясть овечью и козью шерсть, вязать чулки, носки и варежки, да что там, всё на свете вязать, вплоть до свитеров и юбок, запрягать и распрягать лошадь, и даже могла ездить на лошади верхом, без седла.

Наша Сибирь! Сначала плакали, а потом так привыкли и прилепились к ней, не отлепишь. Конечно, летом тучами гнус летал. Комары и мошка, оводы, слепни. Особенно сильно кусали, когда разденешься на берегу, в реке искупаться. Крутишь в воздухе платье, рубаху, отмахиваешься как можешь! А они налетают. Зверя всякого в тайге видимо-невидимо. Белок мы с рук корочкой кормили, непуганых. Зимой однажды нарвались мы на волков. Мы с мальчишками ездили на лошадёнке, в малой кошёвке, к зароду, взять сена для скотины. И тут три волка, целых три. Они широкими прыжками мчались к повозке и уже нас догоняли. Мальчишки не растерялись. Зажгли в кошёвке пук сена. Сено горит, уже смеркается, мчимся в синей тьме, парнишка наш, возница, Филька Зуев, нахлёстывает лошадёнку нещадно, а волки по снегу за нами. Вытянулись в струнку, длинные такие, и тени от них длинные мчатся по сугробам. Огонь их пугал, глаза у них красным ужасом светились, они жадно на нас глядели и всё равно за нами бежали. Как только они приближались, мы начинали ужасно вопить! Они останавливались, потом опять мчались. Лошадёнка едва не свалилась в снег, так тяжело дышала. Гнала что есть мочи. В посёлок наш мы вернулись охрипшие. Безголосые. Все голоса на волков выкричали. Пока мы ехали, кошёвка наша почти целиком сгорела, остался только передок, там, где облучок, и жалкий пучок сена. Вот так съездили за сеном, вот так людям помогли.

А потом я насмелилась и всё-таки подкатилась к Власу Игнатьичу. Тишком, тишком, где на колесах, где пешком! Он ко мне долго привыкал. Может, я ему казалась уродиной. Или просто даже маленькой. Может, думал: что с малышнёй возиться. Росту я маленького. Плоская, как доска. Вобла и Вобла. Я липну к нему, а он меня не отталкивает. Хотя лицо так иной раз сморщит, что понимаешь его без слов: отлепись, девчонка, муха благая! Но я не отлеплялась. Тот, кто выше и больше нас, мне не велел это делать. Зимние вечера долгие. У печки, у огня, он рассказывал мне о своей прежней жизни. И я слушала. И все запоминала. Огонь по его лицу гуляет, из серебряных усов речь льется, а я у ног его на маленькой скамеечке сижу, а он на табурете большом, крепком, сам же себе его и сработал из необхватной сосны.

Село их родное зовётся Караваево, оно на Волге, в Жигулях. Влас Игнатьич из зажиточных крестьян. Проще, из кулаков. Таких кулаков у них в Караваеве было почти всё село. Значит, богатое было село. Влас плечами пожимает: да нетути, не богато никако, абнокавенно, у всех хозяйство своё, у всех лошадушки и коровушки, козушки и овечки, и сады, и огороды, у ково мельничошки, у ково маслобойки! Революция нагрянула. Жену Власа Игнатьича застрелили. Дочь и сын у него были. Дочь, Сусанна, в гражданскую войну сгинула неизвестно куда. Влас думал, погибла, вздыхал; жаль, говорит, не ведаю, игде иё могилочка. Сынок его Спиридон с ним в селе жил, хозяйство вести помогал. Да приехала к ним в село из Оренбурга башкирочка одна. И они оба, и Влас и Спиридон, в нее влюбились. Влас Игнатьич об этом рассказывал спокойно и просто. Зачем он мне-то об этом говорил? Чтобы я о нем всё знала, всю подноготную? Думаю так: он просто скучал по ней. По Земфире этой. Он мне даже сказал, тихо так, что, когда его на поселенье забирали, она, бабёнка эта, осталась брюхатая. И неизвестно, от кого ребенок, от Власа или от Спиридона. Я робко голос подала: баба сама должна знать, от кого и когда зачала! А Влас вздохнул, руки на коленях сцепил. Сделался мрачный, как волк. И глаза так же красным загорелись, как у волка. Да нет, говорит, спуталаси она с нами обоеми, да и запуталаси вконец; то один иё рветь на сабе, то другой; рази ж тута можна што заприметити? Ничево тут не приметишь! А я, уезжаючи, в кузове трясяси, всё кричу ей, воплю: Зёма, роди! Зёма, роди! Я молчу. Слушаю. И больно мне. Звал ее Зёмой, ну, от Земфиры сокращённо. А меня только Воблой, и больше никак.

Спрашиваю: а какого беса она, эта твоя Земфира, с Урала на Волгу подалась, в Жигули? Сбежала, что ли, от кого? Может, она вообще преступница, и удирала от наказанья? Он смеётся. Нет, говорит, не уголовница она никакая. Баба и баба. Тольки, знашь, оченно красива! Така уж красава, што ни в сказке сказати, ни пером описати! А при себе у тебя, Влас Игнатьич, спрашиваю его, снимочка ее нету? поглядеть бы хоть одним глазком на такую принцессу! Нетути, разводит руками, чево нету, тово нету, не снимамся мы на селе на снимки, хотя у ково и висять по стенам в избе, да у мене ничево не висело! Староверы мы, нельзя нам сымацца на снимки, Бог не велить! Ага, Бог не велит, согласилась я и наклонила голову. А сама перед собою так её вижу: волосы чёрные, густые, глаза раскосые, как у зверицы, подо лбом черно горят, губы алые, щёчки смуглые. У нас в камере в тюрьме была одна башкирка, а может, татарка, не знаю, красивая, смуглая и черноглазая, Халима Хайруллина. Она умерла, задохнулась в нашей ночной давке, и её тело оттащили в подсобку и положили поверх других трупов. А эта Земфира была живая, и жила в селе на Волге, и давно уж родила этого не знай от кого несуразного ребёнка. Сижу, на огонь в печи смотрю и думаю: как это баба то с одним, то с другим в постель ложится? Влас мысли мои словно услышал. Што, говорит, думашь, как енто худо, с двума мужикама любицца? А вот так у нас случилоси. Ничево таперя не поделати.

И руку мне на голову кладёт. Тогда, у печки, в первый раз меня приласкал.

Я расспрашивала его о его родных, о тех, кто погиб или сгинул бесследно. Жену, Арину Филипьевну, он взял из староверской семьи. И она его в свою веру крестила. Он не видел, как её убивали. Не на его глазах погибла. Застрелили в родном доме, так её в доме потом и нашли, на полу валялась. Голова пулей раздроблена, и в грудь для верности выстрелили. И по белой рубахе у неё расползлось огромное красное пятно. Влас Игнатьич это мне говорит, крепко жмурится, а из-под прижмурённых век у него слёзы текут. Вот мёртвенькую, говорит, я видал. И на руки взял, и так уж цаловал! Оживлял… Да рази ж, говорит, покойницу оживиши… Спирька, говорит, на печке спряталси от катов, под тулуп залез и притаилси, и так жить осталси. А сестрёночка ево Санька, дочка моя, исчезла; сгинула девка, должно, прибили, как кощёнку, да скинули с обрыва. Сынок его Спиридон работящий, справный парень. Несмотря на то, что сын его с его этой Земфирой снюхался, Влас Игнатьич о нём худого словца не сказал. Наоборот, жалел. Но это здесь жалел, в Сибири. Издалека. А там, видно, они из-за этой красавицы схватывались крепко. Отец сына если побьёт, так это по закону. А если сын отца? Яйца курицу не учат, сын на отца руку поднять не смеет. Я думала: а если Спиридон этот Власа Игнатьича хоть однажды, да побил? Гляжу на Власа: да нет, такой крепкий дуб себя в обиду не даст! А где сейчас твой Спиридон, Власа Игнатьича спрашиваю. А, ево тожа забрали, машет Влас рукой, в один Божий денёк нас заграбастали: мене в одну сторонку, ево в другу ухватили. Развезли нас по землице чёрны грузовики! Повезли людску скотинку… на смерть ли, на убой… знай выживай…

Закрывала я глаза и представляла себе это их Караваево. Всё же на нашей Волге ихнее село стоит, на моей родной реке. Город Горький на горах. И у них горы. Жигули. А девчоночки с гор бежали, ах Жигули вы, Жигули! А на них были чёрны шали, ах, до чево ж вы довели! А ленты-бантики, а ленты-бантики, а ленты в узел вяжуцца… А мой милёнок синеглазай передо мной куражицца! Так пел Влас мне жигулёвские частушки. А глаза у Власа Игнатьича и правда синие-синие. Как Волга в солнечный день. Вот такого цвета Волга, когда на откос выйдешь, а всё небо в реке отражается, со всеми облаками.

А Влас мне потом все-таки сказал, как эта Земфира окаянная в Караваево попала. У нее родители умерли, оба сразу, когда ей было пять лет. И она попала сперва в детприемник, потом в Уфимский детский дом. Потом детдом этот расформировали, и всех детей отправили в городок Белебей. В том Белебее Земфиру усыновил один добрый человек. Он оказался вовсе не добрым, однажды ночью подлез к девчонке, она в ужасе убежала; прибежала на станцию железной дороги, зайцем доехала в общем вагоне до Оренбурга, проводница над ней сжалилась и довезла. В Оренбурге устроилась в хлебный магазин, продавщицей. Жила при магазине, в каморке. Власти ругали за это директрису магазина, да никто Земфиру и пальцем не тронул: у директрисы в ящике стола лежал пистолет, она в Красной Армии в гражданскую сражалась, бой-баба. И опять все эту Земфиру жалели, что ж в ней такого? На жалость била? Ну да, мордочка умильная, красивенькая, люди на красоту клюют, как на сахар. Ей выдали паспорт, когда стукнуло шестнадцать. Тут к ней приехала из башкирской деревни ее родная бабка, явилась не запылилась, нашла Земфиру через адресный стол. Привезла ей в подарок старую родовую одёжку нарядную, всякие там блестящие мониста, чекмень, серебром расшитый, и музыкальный инструмент, я забыла, как называется, чудно как-то. Ну вроде нашей балалайки. Бабка эта немного с ней пожила и всё ей про Аллаха рассказала, и в мечеть ее свела, и в Аллаха крестила. Ну, не крестила, я не знаю как сказать. Посвятила Аллаху этому, что ли. И опять к себе в деревню укатила. Наступил голод, в магазин перестали привозить хлеб, и магазин закрылся. Люди посоветовали ей: езжай в село, деревня тебя прокормит, там будешь с молочком, с маслом. Она пошла на вокзал, наудачу взяла билет до станции Кинель. Оттуда автобусом добралась до Караваева. Пошла по селу, вышла на берег Волги. Ширь, воля! Красота! Понравилось ей там. И осталась. В сельсовете решили в избу к старой бабке заселить: ухаживай! Бабка померла, Земфира хозяйкой в избе стала. Живи не хочу!

Влас голову низко опускал. Это всё она тебе рассказала, спрашивала я тихо, печной огонь кидал жёлтые и красные отсветы на срубовые стены. Да, Воблёшка, енто всё она мене и поведала, а когды балакала, без удержу плакала, отвечал мне Влас и еще ниже голову опускал. И прятал от меня небесные свои глаза. Потому что они у него были полны слёз. А он при мне, девчонке жалкой, приблудной, плакать не хотел.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Ах вот веть! Ночю лезут вголову всякие мысли. Сними очен трудно справитса. Мысли ето такие мыши. Они ползают в тебе ищут гдебы тебя угрызть. Зубками оттебя по вкуснее кусочик оттяпыть. Зачем человек думает? А еще изаписывыет сваи мысли. Я записывыю не мысли. Я просто собираю мышей вкоробку они там бегают подну коробки на волю хотят ая их кормлю. Их надо хорошо кормить ато они на всегда убегут. Ну и пустьбы лучше убежали. Башка без мыслей во как здорово. У меня втюрьме веть ни какой тетрадки небыло что бы мысли записать. Они у меня вголове бегали мышами. Имне голову прогрызли. Я ети дырочки вголове волосами закрываю. Заплетаю косы корзиночкой под корзиночкой дырки невидно. Иногда вдырки ети влетает холод и ветер. Тогда мне больна ия плачу. Ялюблю тепло и что бы печка горячая.

(церковная фреска, во сне увиденная тов. З. Зариповой)

Вышла фигура из сгущенья синей тьмы, да так и застыла. Потом руку выгнула, грудь выпятила да другую руку во тьму протянула. Из тьмы высунулась чужая рука и крепко ту протянутую руку ухватила. С первой фигуры ткань складками донизу свисала; и грудь поднималась, и видно было, это женщина. Лица, жаль, не видать. Лицо в синей тени. Синяя тень стала красной, и вышло на красный свет лицо женское, деревенское – скулы слишком широки, губы кровью здоровой полны, брови вздымаются как волны. Свет алый всё лицо залил. Женщина, живая. За руку из тьмы тащила, вытаскивала другую фигуру, чуть пониже ростом, чуть пошире в плечах да потощей в тальи. Сумерки обеих заволокли. В чёрном вторая была. Голова и плечи чёрным, угольным платом укутаны. То ли монашка, а то ли мусульманка. Древние одежды у всех нас похожи. Медленно шла первая женщина, ведя за руку другую; и та, другая, чёрная монашка, во мрак руку тянула.

На зов молчаливый медленно вышел из темноты третий. Высоченный: на размах плечей, как на великанскую слегу, можно сперва матицу, а потом опалубки, а потом крышу положить. Волосы, стриженные под горшок, тихо серебрятся во мраке.

Ступал широко. Наступал тяжело. Онучи белые, лапти туго плетённые. Армяк расстёгнут, под ним рубаха с вырезом, на снурок около горла завязана, и красным крестом вышивка, оторочка по вороту. Пояс крепок под рёбрами. Штаны навыпуск, нависли над чищенными пуще чёрного зеркала сапогами. Бравость, бодрость так и прёт из седого мужика, холодок силы. Волос седой, а лицо молодое да смуглое. Чуть косо глаза стоят, все видят; уши, как у рыси, все слышат. Да не услышишь! Да не увидишь, как близко подойдут, напрыгнут, руки свяжут!

А кто свяжет?

Всё завтра; лишь завтра, не сегодня.

Мужик, серебряный волос, за руку держал еще фигуру. Девочку. А девочка вела за рог корову. Молодую коровенку, телицу; тёлочка тянула к девочке морду, пыталась взмукнуть. Да будто кто на глотку наступил ей сапогом. Вместо голоса наружу хрип выскальзывает между желтых, крупных коровьих зубов. Жалко! На что жалуешься, тёлочка справная? На травку сухую да квёлую, гиблую, молока мало? На вымечко своё, с вечера недоенное? На время? Люди не такие тебе стали, а? Хуже зверей? Тебе их жалко?

Выходили из мрака. Искала руку рука. Хваталась. Вот вышел парень; ростом удался, ликом румян, все ясно да приглядно в нём. Любуйся не налюбуешься. Парень вслепую руку хоть чью-нибудь искал; искал-искал, не глядя, шарил-шарил крючьями пальцев во тьме, да так и нашарил дрожащую тонкую руку монашки. Чёрные мягкие одежды раздувал низовой ветер. Забирался под юбку, ее колоколом вздувал. Чёрною тучей медленно шла монахиня, перед нею раздвигались тугие ветра, она наступала ногой на невидимую землю, а земля тут же превращалась в прозрачное облако, и в облаке нога тонула, и монашка улыбалась. Зубы её ровные, один к одному, чистые, перлы речные. Парень крепко её руку сжимал. Над головой парня летела птица о шести крыльях, с человечьим лицом. Крылья красны, лицо золотое, и плачет. Вокруг лица чёрный круг с золотым ободом. Тьма живая, золото надмирное. Золотое небо, это чтобы люди поняли – весь Космос вокруг них царственный, облачён в парчу и виссон, а они сами в рубище жили и в рубище помрут, но это не страшно. Страха нет. Ужаса нет. Страх и ужас остались далеко, на дне Ада.

Фигуры все вступали во свет из мрака, одна за другой. Мужики, бабы. Крестьяне. Только в царских одеяниях: поверх крестьянских лаптей – царские горностаи, поверх босых стоп – иерейские ризы. Расцветали лики, головы – и в платах, и в картузах, и в повойниках, и простоволосые – внутри громадных алых, ясно-зеленых, густо-синих тканей, ветрами падающих с выгнутых куполом небес. Синий свет шёл волной из-под ног идущих, а они всё шли. И все держались за руки.

Фигура одна, фигура другая. Медленный ход.