По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

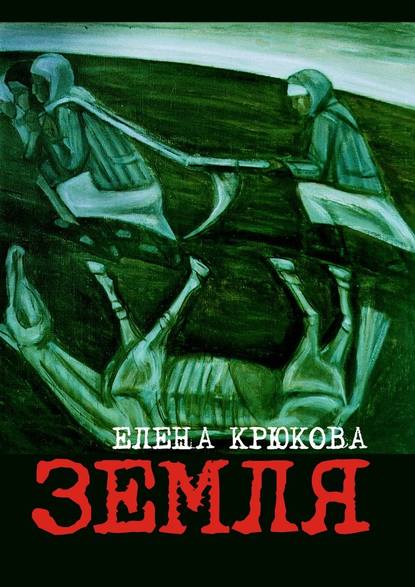

Земля

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Всё спало, замерзало перед бедой. Близко печи тепло, как летом, а снаружи зима. Снег в стекла лупит. Ветер чёрный, а снег белый. Зима, она злюка, если захочет, до костей тебя проест.

Зима чёрный флаг, расшитый звёздами, воздела над землёй.

По зиме меня убивать повели.

Сейчас вспоминаю тот день, тот мороз и смеюсь: да со мной ли это было? И мыслю: может, ко счастью стало бы моему, если бы меня тогда казнили, и не хлебнула бы я позднего дикого горюшка? Я уже взросленькая была девчонка, смышлёная. Что красным не понравилося во мне? Чем я не угодила? А все мы не угодили. Батюшко наш по осени капусту рубить батраков нанимал – из Сызрани, из Бузулука. Матка стелила батракам в сарае, столовались они с нами, батюшко давал им деньги прямо в руку, и кланялись они. Значит, по всему по этому мы по-новому назывались кулаками. Сожми руки в кулаки да выставь пред собой! И гляди на кулаки свои, и так иди. Вперёд иди, по снегу.

Я шла по снегу, гнали меня. Прикладами в спину. За то, что мы сокрыли в подполе хлеб. Расстрелять искали батюшку, да батюшко исчез, как корова языком слизала. В хлев вошли и тут же, в хлеву, Марту застрелили. Матенька Спирьку к себе прижала, вопит. Бойцы ещё громче вопят, её перекрикивают: «Где муж твой, баба?! Преступник он!» Матка кричит: «Детей жить оставьте! Христом Богом прошу!» Помню, боец сивый, он ближе других к ней стоял, осклабился, желтые зубы, длинные, как у коня, блеснули: «Христа Бога нет и более не будет никогда! Все, закончилася Богова власть! И царская кровавая власть померла!» И кто матку под локоть подтолкнул, только она рот разинула и ему в рожу кричит: «Богова власть не кончицца вовеки! И будет ныне и присно и вовек, аминь!» Вот тут этот сивый и разъярился. Матенька моя криком тем к себе смертушку призвала, и она тут как тут. Сивый сорвал с плеча винтовку и в упор матку нашу расстрелял. Как корову. Корова перед смертью стонала. А матечка наша умерла сразу: сивый в лоб ей попал, и всю голову разнесло, мозги по избе брызнули. А потом, для верности, и в грудь стрельнул. Пятно красное расползалось по рубахе. Помрачилось у меня в глазах, я поняла: сейчас и меня. Спирька орет, аж синий весь стал. А я отчего-то мыслю: а Дочушка, Дочушка-то где? и ее тоже?

О батюшке не думала, а вот о коровке думала напоследок. Выгнали из избы. Ногами ватными шла. Босиком по снегу. Иду и мыслю: а вот праздники у нас были! К чему Масленицу-то вспомнила? Блины матенькины! Напекала она их целую гору! И батюшко наедался, и мы напробуемся, и соседи угощались, а матка, довольнешенька, расплывалась в улыбке широкой, во все смуглое свое, степное лицо, с глазами чуток раскосыми, и говорила: «Блин-то солнышко, по небу в Масленую катицца, над последними снегами вертицца, над смертью-жизнью колготицца!» Вот… докатился мазаный блинок, думаю… а умираю-то, думаю, в Святки… до Масленой, до Великого поста, до Пасхи – уж не доживу…

Святки стояли тогда. Раньше, до революцьи, в Святки по селу в санях катались, в овечьи шкуры рядились, пели песни, голосили колядки, у ворот детки прыгали на снегу в тулупчиках, припрашивали у хозяев гостинцев; в широком огромном доме Лутовиновых собирались парни и девки, под баян плясали кадриль и «барыню», середь пляски целовались, и никто их за это за волосы не таскал и плетью вдоль спины не охаживал! Гулянье, Святки, кренделя сахарёные, пироги свячёные! И я умираю. А где сани, телеги? Где крики из саней молодые, жаркие? Я малая еще, целоваться мне с парнями нельзя, до этого далеко ещё. Никогда не поцелуюсь! Эта мысль меня ожгла, будто факелом горящим мне по голой груди провели. Сивый боец меня меж лопаток прикладом тычет: иди, иди шибчей! Я шла и спотыкалась, а потом обернулась и как плюну в того бойца! Слюна моя ему на грудь попала и на ремённую пряжку сползла. Я вот многое в жизни забыла, а пряжку эту помню. На ней якорь мерцал, медно блестел. Морской ремень, видать, от формы матросской. Красный солдат кричит моему палачу, сивому: «Эй, ты ее стрельнуть хочешь, да пуль-то жалко, может, в хлеву повесим? там перекладина под крышей! А вот верёвка!» Бросил сивому верёвку. Сивый погнал меня ко хлеву. Загнал внутрь. Снаружи баба чужая блажит: «Девчоночку, девчоночку-то зачем!» Я голос не узнала. Мне почудилось: это кричит сожженная Уля с околицы.

Сивый верёвку через перекладину перекинул, петлю сварганил. Поискал глазами, на что бы встать мне, к петле поближе. Ни табурета. Ни ящика. Все разломано, раскидано. Я гляжу: корова Марта лежит на боку, будто спит сладко. Мёртвая. Сейчас я буду так же лежать, как Марта. А Дочушка? Дочушка-то где?

И тут мукнуло из-за наваленного сена. Сивый крикнул в открытую дверь хлева: «Бойцы, тут ещё одна коровёнка! А мы и не приметили! Ещё будет мясо, отряду скажите!» Потом сощурился так гадко, скумекал что-то и мне кричит: «Корову свою подзови, слышь! Я тебя – на неё подсажу! Встанешь ей на хребет! И – повешу!»

Холодный пот тёк по мне, а было мне жарко, как в бане. Я вся дрожала, и сивому хорошо видать было, как я трясусь. Я взяла в дрожащую руку клок сена и стала подзывать корову нежненько, тихенько: «Дочка, Дочушка! Милашенька! Доча! Поди ко мне! Поди сюда!» И чмокала губами, как матка убитая, когда корову подзывала. Дочка из-за сена вывернулась. Глядела на меня глазами бешеными, тёмными, мутными, как на чужую. «Дочушка, – звала я, и прыгал вверх-вниз мой голосишко, – подь сюда, ну поди!» И сеном махала. И тут корова наклонила голову и пошла, пошла на сивого, быстро пошла, вот уже побежала, как бык! Тёлка молоденькая, а рога-то у ней уже большие были, как у стельной коровы! Выросли! А я и не заметила! И сама она вся большенькая стала, широкая в кости, сильная, как ее мать Марта! Ни я ахнуть не успела, ни сивый. Он у стены стоял, и пригвоздила его Дочка рогами к стене, не хуже быка бешеного! Дочка, Дочка, шептали губы мои, Дочка, да что ж это, Дочка, да что ж это, что ж это, что ж…

Корова мотнула башкой раз, другой и выдернула рога из-под ребер красного бойца. Рога все в крови. По животу сивого, по этой самой пряжке медной, матросской темная кровь течет. А глазенки-то его уж закатываются. Ещё ноги сучат по разбросанному по хлеву сену, колени содрогаются. И на губах красная пена пузырится. Отошёл. Я все это вижу, да сознаю с трудом. К Дочке подхожу, а она вся дрожит, вроде меня. Так мы с ней стоим и обе дрожим. И мне страшно протянуть руку и погладить ее между рогов, как я раньше гладила. Рога-то кровавы. Как бык мирской, она бойца того пропорола. Как догадалась корова, что дитё нужно спасти? Что – смерть возле гуляет? Животное лучше чует смерть, чем человек. Я нынче знаю это.

Я обтёрла Дочке сеном рога от крови. Взяла ее за рог и осторожно подвела к двери. Выглянула. Снег блестит красным. Солнце садилось. Закат. Аж малиновым снег блестел, рубинами-турмалинами – как медный кокошник на нашей иконе Божьей Матери Хахульской. Красные бойцы маячили вдали; я видела их спины. Должно быть, шли в избу, где квартировали. Сивого не стали дожидаться. Может, думали, он сначала с девчонкой потешится, прежде чем порешить ее. Мешать не стали. Я потянула Дочку за рог. Вывела из хлева. Так шли мы с ней по селу: корова по лытки в снегу увязает, я по снегу босиком. Снег жжет ступни, но я боли не чую. Мне важно: я жива. И Дочка жива. Где мы теперь будем жить? И будем ли? Дочка, родная. Молоко, масло, сметана, творог, сыр. Матка наша делала домашний сыр – пальчики оближешь. Ешь, аж не дышишь. Перед лицом в тарелке на белые сладкие звёзды рассыпался. Мы наших коров никогда не мыслили зарубить на мясо. Хотя коровы, как и люди, стареют; и, чтобы деньги не пропали, за какие корову купили, забивают её, хоть и тяжело мясо старое готовить. Ничего. Огонь все сготовит, а человек все сгрызёт. Я тебя не зарублю, шептала я и вела Дочку за рог, ты моя спасительница, ты мне жизнь сохранила, я тебя буду любить, кормить, поить, доить и по голове меж рогов гладить, как раньше, как матенька наша делала, только где мы теперь будем жить? Где? Дочка, где?

Это я была уже матка, хоть мне десять годов было всего лишь, и корова была моя дочка, и теперь нам с ней надо было найти новый дом, и мне не надо было даже оглядываться, чтобы увидеть нашу избу: я знала, она горела, и в ней сгорала моя матенька убитая, Арина Филипьевна, и мёртвая коровушка Марта, и иконы в подполе, и топлёное молоко в печи, а где укрылся батюшко и жив ли, убит ли братец Спиридон, я и не знала. Да зачем мне что-то тогда было знать? От многая знания многая печали, сказано же в Писании. Я вела корову за рог. Тёплый рог, что нынче пропорол живое тело, а может, и живую душу, горел у меня под пальцами огнем, у меня было чувство, что я веду корову не за рог, а за горящую головню, – и боялась я эту костяную головню из кулака выпустить, потому что боялась – жизнь выпустить, я вела жизнь за рог, она перебирала тощими ногами, и я перебирала, и так мы обе, я и корова, жизнь моя, шагали по снегу, и я только слышала за спиной легкий небесный, воздушный треск, и носом чуяла гарь, но не оглядывалась назад.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Влас Игнативич ни когда неговорил мне как они с етой Земьфирой встретилис. Но я ето увидела аднажды восне. Будьто Земьфира ета дряная коней купала и сама купалас. А Влас Игнативич в ето время вазнамерилса Волгу переплыть. Он плывёт аона коней купаит и то же верхом наконе вреке плывёт. Я проснулас и говорю Влас Игнативичу етот сон. А он мне в друк говорит я нехочу говорить оней она смаим сыном спуталас. Я прямо испугалас унево лицо такое сделалос. А потом закрываит лицо руками и шепчит всё ей пращу толькобы увидать ее хоть разик разочек еще вжизне.

(купание коней. Купание Земфиры. Влас переплывает Волгу)

Земфира заглянула в зеркало. Сначала оно отражало ее внимательное лицо, потом перестало отражать. Черные блёсткие скосы воздуха, порывы ветра перевернули мир. Из глубины наплыл берег реки и вспыхнул солнечным песком. Далеко пели дикую тоскливую песню про жестокую свекровь и бедную невестку. Земфира, в зеркальных откосах, увидала себя, и как она идет по песку, глубоко ноги в него вдавливая. Сухой и золотой песок сырел на глазах. Близко мерцала и бесилась тысячью слепящих высверков алмазная вода. Пахло мокрой шерстью, остро и пряно. На берегу и в воде стояли кони. Коням слепящая вода весело плескала под брюхо, под рыжие и вороные бока. Рёбра раздувались и опадали. Кони ржали, и боясь воды, и желая ее. Земфира подошла ближе к воде, вдыхала конский дух. Веселье разобрало ее изнутри. Она стянула с себя лёгкое светлое платье, кинула его на песок. Наступила на него голыми ногами. Ей было всё равно, увидит ее табунщик или кто другой. Озорство распирало её. Вином ударяло в голову. Голая и смуглая, она разбежалась по песку и, как мальчишка, оттолкнулась ногами от земли и легко вспрыгнула на гнедого коня. Конь заржал, она похлопала его по холке. Ударила пятками. Конь стал заходить в воду, продолжая ржать. Другие кони толпились рядом, трогали боками бока её коня. Вода поднялась Земфире до лодыжек, потом до колен. Она громко смеялась, в голос. Голым бедрам приятно было обхватывать бархатную конскую кожу. Она наклонилась вперёд и обняла коня за шею, и прижалась к его тёплому телу голой грудью. Другие кони склоняли морды и пили из реки. Солнце заливало прозрачную воду пляшущим, сумасшедшим светом. Кони от радости сходили с ума. Земфира опять ударила коня в бока пятками, и он зашёл поглубже и поплыл. Она плыла на его спине, крепко обняв его. Вода мягко, ласково обтекала её и коня. Течение относило их на стрежень. Земфира испугалась, что конь утонет. Конь плыл хорошо, уверенно. И она бросила бояться. Солнце пекло её голую тонкую спину. Гнедая шерсть коня под солнцем горела красным золотом. Смуглая кожа Земфиры тоже отсвечивала красным. Оба, красные, отражались в синей реке. Прозрачную синеву то ли неба, то ли реки рассекли мужские руки. Они мерно вздымались и погружались в синь, загребая ее, измеряя. Человек плыл. Он плыл мимо купающихся коней и уже обогнал их. Серебряная голова человека далеко светилась в густой синеве неба, воды, облаков, в жарком мареве. Земфира крепче обняла шею коня. Ей не было страшно или стыдно. Она щурилась на солнце, пыталась рассмотреть, кто это плывет. Человек отфыркивался и, казалось, не видел ни коней, ни её. Плыл, резко вымахивая руками, разрезал седой головой воду. Ближе к стрежню вода темнела, наливалась синей кровью. Земфира внезапно издала клич: гей-го! Она сама от себя этого не ожидала. Кровь кочевников бродила в ней, искала выхода. Человек с серебряной головой продолжал плыть. Не оглянулся на её резкий крик. Жёлтый песочек на оставленном позади берегу превращался в узкую золотую полоску, в сияющую жёлтую ленту из тёмной косы. Земфира узнала плывущего и крикнула: Влас! Вот теперь он обернулся. Увидел её голую на коне. Хотел повернуть и подплыть к ней, но не повернул. Плыл вперёд. Земфира поняла: он переплывал Волгу. Конь фыркал и перебирал в воде ногами, Земфиру обтекала пьяная от ласки вода, лошади ржали, небо веселилось, Земфиру охватил озноб, она, пылая в масленом жаре огненного дня, замерзла в текучей воде. Повернула коня к берегу. Течение не отпускало их. Оно затягивало их. Земфира испугалась: а вдруг омут? Забила пятками в рыжие конские бока уже отчаянно. Конь плыл внутри мощного теченья, Влас рассекал руками и головой воду, плывя на тот берег, и Земфира смотрела ему вслед, понимая, что она остается на этом берегу.

(тайная картинка маслом тов. З. Зариповой. Девица ждет свиданья)

Простыни сбиты в комок. Жарко. В избе натоплено густо, чудно.

В полумраке все вещи приняли облик неземной красоты.

Девушка лежит в простынях голая. Жарко ей.

На голой груди у неё гуляют тени и чуть слышно звенит монисто.

Это монисто её башкирской бабки.

Она хранила его в тайном ящичке. Как, столько невзгод пройдя, сохранила? Кто помог?

Бог помог, кто же ещё.

Чей Бог? Какой? Как звать его: Аллах, Иса?

Девушка откинула последнюю простыню. Она мёртвой кошкой свернулась в ногах.

Девушка зажгла парафиновую белую свечу. Укрепила её в маленькой стеклянной банке. Свеча оплывала.

Монисто вспыхивало в тонких лучах.

Девушка ждала любимого своего.

Кожа её тела светилась смуглым огнём. Монисто горело на голой груди. Она прикрыла его рукой и засмеялась от прикосновения: щекотно.

Она думала: любимый! И чувствовала так же.

Она не помнила, как и когда они познакомились. Целый век знали друг друга.

Как легко влюбиться! И как трудно полюбить.

Она полюбила, и теперь ей яснее стала смерть.

Она не собиралась умирать.

И её любимый не собирался, хотя жизнь его шла на закат.

Что такое старость? Это когда человек слишком много любил. Каждая морщина – любовь.

За стеной стукнуло. Ветер! Ветка! Девушка вздрогнула. Схватила край простыни, сжала в кулаке. На себя потянула.

Дверь в избу открыта. Она нарочно отомкнула её.

Над девушкой летал маленький золотой младенец. Туман, облака и тьма обнимали его. У него не было ни рук, ни ног, только одно плачущее золотое личико.

Младенец горько плакал над ней.

Облака заклубились гуще, и дверь отворилась.

Далеко на улице, в селе, сухо, глухо и обреченно застучала колотушка ночного сторожа.

(любовь Земфиры Зариповой и Власа Ковылина. Спиридон меж ними)

Всему селу известно было всё про Земфиру Зарипову и Власа Ковылина.

Осуждали Власа: ишь, старый до молодухи охоч!

Оправдывали Власа: жёнка в гражданскую сгибла, да мужик-то ещё крепкий.

Кое-кто догадался, что сынок Власа Игнатьича, Спиридон, на красивую башкирочку заглядывается.

Осуждали Спирьку: и что у батьки зазнобу отбивает?!

Зима чёрный флаг, расшитый звёздами, воздела над землёй.

По зиме меня убивать повели.

Сейчас вспоминаю тот день, тот мороз и смеюсь: да со мной ли это было? И мыслю: может, ко счастью стало бы моему, если бы меня тогда казнили, и не хлебнула бы я позднего дикого горюшка? Я уже взросленькая была девчонка, смышлёная. Что красным не понравилося во мне? Чем я не угодила? А все мы не угодили. Батюшко наш по осени капусту рубить батраков нанимал – из Сызрани, из Бузулука. Матка стелила батракам в сарае, столовались они с нами, батюшко давал им деньги прямо в руку, и кланялись они. Значит, по всему по этому мы по-новому назывались кулаками. Сожми руки в кулаки да выставь пред собой! И гляди на кулаки свои, и так иди. Вперёд иди, по снегу.

Я шла по снегу, гнали меня. Прикладами в спину. За то, что мы сокрыли в подполе хлеб. Расстрелять искали батюшку, да батюшко исчез, как корова языком слизала. В хлев вошли и тут же, в хлеву, Марту застрелили. Матенька Спирьку к себе прижала, вопит. Бойцы ещё громче вопят, её перекрикивают: «Где муж твой, баба?! Преступник он!» Матка кричит: «Детей жить оставьте! Христом Богом прошу!» Помню, боец сивый, он ближе других к ней стоял, осклабился, желтые зубы, длинные, как у коня, блеснули: «Христа Бога нет и более не будет никогда! Все, закончилася Богова власть! И царская кровавая власть померла!» И кто матку под локоть подтолкнул, только она рот разинула и ему в рожу кричит: «Богова власть не кончицца вовеки! И будет ныне и присно и вовек, аминь!» Вот тут этот сивый и разъярился. Матенька моя криком тем к себе смертушку призвала, и она тут как тут. Сивый сорвал с плеча винтовку и в упор матку нашу расстрелял. Как корову. Корова перед смертью стонала. А матечка наша умерла сразу: сивый в лоб ей попал, и всю голову разнесло, мозги по избе брызнули. А потом, для верности, и в грудь стрельнул. Пятно красное расползалось по рубахе. Помрачилось у меня в глазах, я поняла: сейчас и меня. Спирька орет, аж синий весь стал. А я отчего-то мыслю: а Дочушка, Дочушка-то где? и ее тоже?

О батюшке не думала, а вот о коровке думала напоследок. Выгнали из избы. Ногами ватными шла. Босиком по снегу. Иду и мыслю: а вот праздники у нас были! К чему Масленицу-то вспомнила? Блины матенькины! Напекала она их целую гору! И батюшко наедался, и мы напробуемся, и соседи угощались, а матка, довольнешенька, расплывалась в улыбке широкой, во все смуглое свое, степное лицо, с глазами чуток раскосыми, и говорила: «Блин-то солнышко, по небу в Масленую катицца, над последними снегами вертицца, над смертью-жизнью колготицца!» Вот… докатился мазаный блинок, думаю… а умираю-то, думаю, в Святки… до Масленой, до Великого поста, до Пасхи – уж не доживу…

Святки стояли тогда. Раньше, до революцьи, в Святки по селу в санях катались, в овечьи шкуры рядились, пели песни, голосили колядки, у ворот детки прыгали на снегу в тулупчиках, припрашивали у хозяев гостинцев; в широком огромном доме Лутовиновых собирались парни и девки, под баян плясали кадриль и «барыню», середь пляски целовались, и никто их за это за волосы не таскал и плетью вдоль спины не охаживал! Гулянье, Святки, кренделя сахарёные, пироги свячёные! И я умираю. А где сани, телеги? Где крики из саней молодые, жаркие? Я малая еще, целоваться мне с парнями нельзя, до этого далеко ещё. Никогда не поцелуюсь! Эта мысль меня ожгла, будто факелом горящим мне по голой груди провели. Сивый боец меня меж лопаток прикладом тычет: иди, иди шибчей! Я шла и спотыкалась, а потом обернулась и как плюну в того бойца! Слюна моя ему на грудь попала и на ремённую пряжку сползла. Я вот многое в жизни забыла, а пряжку эту помню. На ней якорь мерцал, медно блестел. Морской ремень, видать, от формы матросской. Красный солдат кричит моему палачу, сивому: «Эй, ты ее стрельнуть хочешь, да пуль-то жалко, может, в хлеву повесим? там перекладина под крышей! А вот верёвка!» Бросил сивому верёвку. Сивый погнал меня ко хлеву. Загнал внутрь. Снаружи баба чужая блажит: «Девчоночку, девчоночку-то зачем!» Я голос не узнала. Мне почудилось: это кричит сожженная Уля с околицы.

Сивый верёвку через перекладину перекинул, петлю сварганил. Поискал глазами, на что бы встать мне, к петле поближе. Ни табурета. Ни ящика. Все разломано, раскидано. Я гляжу: корова Марта лежит на боку, будто спит сладко. Мёртвая. Сейчас я буду так же лежать, как Марта. А Дочушка? Дочушка-то где?

И тут мукнуло из-за наваленного сена. Сивый крикнул в открытую дверь хлева: «Бойцы, тут ещё одна коровёнка! А мы и не приметили! Ещё будет мясо, отряду скажите!» Потом сощурился так гадко, скумекал что-то и мне кричит: «Корову свою подзови, слышь! Я тебя – на неё подсажу! Встанешь ей на хребет! И – повешу!»

Холодный пот тёк по мне, а было мне жарко, как в бане. Я вся дрожала, и сивому хорошо видать было, как я трясусь. Я взяла в дрожащую руку клок сена и стала подзывать корову нежненько, тихенько: «Дочка, Дочушка! Милашенька! Доча! Поди ко мне! Поди сюда!» И чмокала губами, как матка убитая, когда корову подзывала. Дочка из-за сена вывернулась. Глядела на меня глазами бешеными, тёмными, мутными, как на чужую. «Дочушка, – звала я, и прыгал вверх-вниз мой голосишко, – подь сюда, ну поди!» И сеном махала. И тут корова наклонила голову и пошла, пошла на сивого, быстро пошла, вот уже побежала, как бык! Тёлка молоденькая, а рога-то у ней уже большие были, как у стельной коровы! Выросли! А я и не заметила! И сама она вся большенькая стала, широкая в кости, сильная, как ее мать Марта! Ни я ахнуть не успела, ни сивый. Он у стены стоял, и пригвоздила его Дочка рогами к стене, не хуже быка бешеного! Дочка, Дочка, шептали губы мои, Дочка, да что ж это, Дочка, да что ж это, что ж это, что ж…

Корова мотнула башкой раз, другой и выдернула рога из-под ребер красного бойца. Рога все в крови. По животу сивого, по этой самой пряжке медной, матросской темная кровь течет. А глазенки-то его уж закатываются. Ещё ноги сучат по разбросанному по хлеву сену, колени содрогаются. И на губах красная пена пузырится. Отошёл. Я все это вижу, да сознаю с трудом. К Дочке подхожу, а она вся дрожит, вроде меня. Так мы с ней стоим и обе дрожим. И мне страшно протянуть руку и погладить ее между рогов, как я раньше гладила. Рога-то кровавы. Как бык мирской, она бойца того пропорола. Как догадалась корова, что дитё нужно спасти? Что – смерть возле гуляет? Животное лучше чует смерть, чем человек. Я нынче знаю это.

Я обтёрла Дочке сеном рога от крови. Взяла ее за рог и осторожно подвела к двери. Выглянула. Снег блестит красным. Солнце садилось. Закат. Аж малиновым снег блестел, рубинами-турмалинами – как медный кокошник на нашей иконе Божьей Матери Хахульской. Красные бойцы маячили вдали; я видела их спины. Должно быть, шли в избу, где квартировали. Сивого не стали дожидаться. Может, думали, он сначала с девчонкой потешится, прежде чем порешить ее. Мешать не стали. Я потянула Дочку за рог. Вывела из хлева. Так шли мы с ней по селу: корова по лытки в снегу увязает, я по снегу босиком. Снег жжет ступни, но я боли не чую. Мне важно: я жива. И Дочка жива. Где мы теперь будем жить? И будем ли? Дочка, родная. Молоко, масло, сметана, творог, сыр. Матка наша делала домашний сыр – пальчики оближешь. Ешь, аж не дышишь. Перед лицом в тарелке на белые сладкие звёзды рассыпался. Мы наших коров никогда не мыслили зарубить на мясо. Хотя коровы, как и люди, стареют; и, чтобы деньги не пропали, за какие корову купили, забивают её, хоть и тяжело мясо старое готовить. Ничего. Огонь все сготовит, а человек все сгрызёт. Я тебя не зарублю, шептала я и вела Дочку за рог, ты моя спасительница, ты мне жизнь сохранила, я тебя буду любить, кормить, поить, доить и по голове меж рогов гладить, как раньше, как матенька наша делала, только где мы теперь будем жить? Где? Дочка, где?

Это я была уже матка, хоть мне десять годов было всего лишь, и корова была моя дочка, и теперь нам с ней надо было найти новый дом, и мне не надо было даже оглядываться, чтобы увидеть нашу избу: я знала, она горела, и в ней сгорала моя матенька убитая, Арина Филипьевна, и мёртвая коровушка Марта, и иконы в подполе, и топлёное молоко в печи, а где укрылся батюшко и жив ли, убит ли братец Спиридон, я и не знала. Да зачем мне что-то тогда было знать? От многая знания многая печали, сказано же в Писании. Я вела корову за рог. Тёплый рог, что нынче пропорол живое тело, а может, и живую душу, горел у меня под пальцами огнем, у меня было чувство, что я веду корову не за рог, а за горящую головню, – и боялась я эту костяную головню из кулака выпустить, потому что боялась – жизнь выпустить, я вела жизнь за рог, она перебирала тощими ногами, и я перебирала, и так мы обе, я и корова, жизнь моя, шагали по снегу, и я только слышала за спиной легкий небесный, воздушный треск, и носом чуяла гарь, но не оглядывалась назад.

(запись Воблы в толстой тетрадке)

Влас Игнативич ни когда неговорил мне как они с етой Земьфирой встретилис. Но я ето увидела аднажды восне. Будьто Земьфира ета дряная коней купала и сама купалас. А Влас Игнативич в ето время вазнамерилса Волгу переплыть. Он плывёт аона коней купаит и то же верхом наконе вреке плывёт. Я проснулас и говорю Влас Игнативичу етот сон. А он мне в друк говорит я нехочу говорить оней она смаим сыном спуталас. Я прямо испугалас унево лицо такое сделалос. А потом закрываит лицо руками и шепчит всё ей пращу толькобы увидать ее хоть разик разочек еще вжизне.

(купание коней. Купание Земфиры. Влас переплывает Волгу)

Земфира заглянула в зеркало. Сначала оно отражало ее внимательное лицо, потом перестало отражать. Черные блёсткие скосы воздуха, порывы ветра перевернули мир. Из глубины наплыл берег реки и вспыхнул солнечным песком. Далеко пели дикую тоскливую песню про жестокую свекровь и бедную невестку. Земфира, в зеркальных откосах, увидала себя, и как она идет по песку, глубоко ноги в него вдавливая. Сухой и золотой песок сырел на глазах. Близко мерцала и бесилась тысячью слепящих высверков алмазная вода. Пахло мокрой шерстью, остро и пряно. На берегу и в воде стояли кони. Коням слепящая вода весело плескала под брюхо, под рыжие и вороные бока. Рёбра раздувались и опадали. Кони ржали, и боясь воды, и желая ее. Земфира подошла ближе к воде, вдыхала конский дух. Веселье разобрало ее изнутри. Она стянула с себя лёгкое светлое платье, кинула его на песок. Наступила на него голыми ногами. Ей было всё равно, увидит ее табунщик или кто другой. Озорство распирало её. Вином ударяло в голову. Голая и смуглая, она разбежалась по песку и, как мальчишка, оттолкнулась ногами от земли и легко вспрыгнула на гнедого коня. Конь заржал, она похлопала его по холке. Ударила пятками. Конь стал заходить в воду, продолжая ржать. Другие кони толпились рядом, трогали боками бока её коня. Вода поднялась Земфире до лодыжек, потом до колен. Она громко смеялась, в голос. Голым бедрам приятно было обхватывать бархатную конскую кожу. Она наклонилась вперёд и обняла коня за шею, и прижалась к его тёплому телу голой грудью. Другие кони склоняли морды и пили из реки. Солнце заливало прозрачную воду пляшущим, сумасшедшим светом. Кони от радости сходили с ума. Земфира опять ударила коня в бока пятками, и он зашёл поглубже и поплыл. Она плыла на его спине, крепко обняв его. Вода мягко, ласково обтекала её и коня. Течение относило их на стрежень. Земфира испугалась, что конь утонет. Конь плыл хорошо, уверенно. И она бросила бояться. Солнце пекло её голую тонкую спину. Гнедая шерсть коня под солнцем горела красным золотом. Смуглая кожа Земфиры тоже отсвечивала красным. Оба, красные, отражались в синей реке. Прозрачную синеву то ли неба, то ли реки рассекли мужские руки. Они мерно вздымались и погружались в синь, загребая ее, измеряя. Человек плыл. Он плыл мимо купающихся коней и уже обогнал их. Серебряная голова человека далеко светилась в густой синеве неба, воды, облаков, в жарком мареве. Земфира крепче обняла шею коня. Ей не было страшно или стыдно. Она щурилась на солнце, пыталась рассмотреть, кто это плывет. Человек отфыркивался и, казалось, не видел ни коней, ни её. Плыл, резко вымахивая руками, разрезал седой головой воду. Ближе к стрежню вода темнела, наливалась синей кровью. Земфира внезапно издала клич: гей-го! Она сама от себя этого не ожидала. Кровь кочевников бродила в ней, искала выхода. Человек с серебряной головой продолжал плыть. Не оглянулся на её резкий крик. Жёлтый песочек на оставленном позади берегу превращался в узкую золотую полоску, в сияющую жёлтую ленту из тёмной косы. Земфира узнала плывущего и крикнула: Влас! Вот теперь он обернулся. Увидел её голую на коне. Хотел повернуть и подплыть к ней, но не повернул. Плыл вперёд. Земфира поняла: он переплывал Волгу. Конь фыркал и перебирал в воде ногами, Земфиру обтекала пьяная от ласки вода, лошади ржали, небо веселилось, Земфиру охватил озноб, она, пылая в масленом жаре огненного дня, замерзла в текучей воде. Повернула коня к берегу. Течение не отпускало их. Оно затягивало их. Земфира испугалась: а вдруг омут? Забила пятками в рыжие конские бока уже отчаянно. Конь плыл внутри мощного теченья, Влас рассекал руками и головой воду, плывя на тот берег, и Земфира смотрела ему вслед, понимая, что она остается на этом берегу.

(тайная картинка маслом тов. З. Зариповой. Девица ждет свиданья)

Простыни сбиты в комок. Жарко. В избе натоплено густо, чудно.

В полумраке все вещи приняли облик неземной красоты.

Девушка лежит в простынях голая. Жарко ей.

На голой груди у неё гуляют тени и чуть слышно звенит монисто.

Это монисто её башкирской бабки.

Она хранила его в тайном ящичке. Как, столько невзгод пройдя, сохранила? Кто помог?

Бог помог, кто же ещё.

Чей Бог? Какой? Как звать его: Аллах, Иса?

Девушка откинула последнюю простыню. Она мёртвой кошкой свернулась в ногах.

Девушка зажгла парафиновую белую свечу. Укрепила её в маленькой стеклянной банке. Свеча оплывала.

Монисто вспыхивало в тонких лучах.

Девушка ждала любимого своего.

Кожа её тела светилась смуглым огнём. Монисто горело на голой груди. Она прикрыла его рукой и засмеялась от прикосновения: щекотно.

Она думала: любимый! И чувствовала так же.

Она не помнила, как и когда они познакомились. Целый век знали друг друга.

Как легко влюбиться! И как трудно полюбить.

Она полюбила, и теперь ей яснее стала смерть.

Она не собиралась умирать.

И её любимый не собирался, хотя жизнь его шла на закат.

Что такое старость? Это когда человек слишком много любил. Каждая морщина – любовь.

За стеной стукнуло. Ветер! Ветка! Девушка вздрогнула. Схватила край простыни, сжала в кулаке. На себя потянула.

Дверь в избу открыта. Она нарочно отомкнула её.

Над девушкой летал маленький золотой младенец. Туман, облака и тьма обнимали его. У него не было ни рук, ни ног, только одно плачущее золотое личико.

Младенец горько плакал над ней.

Облака заклубились гуще, и дверь отворилась.

Далеко на улице, в селе, сухо, глухо и обреченно застучала колотушка ночного сторожа.

(любовь Земфиры Зариповой и Власа Ковылина. Спиридон меж ними)

Всему селу известно было всё про Земфиру Зарипову и Власа Ковылина.

Осуждали Власа: ишь, старый до молодухи охоч!

Оправдывали Власа: жёнка в гражданскую сгибла, да мужик-то ещё крепкий.

Кое-кто догадался, что сынок Власа Игнатьича, Спиридон, на красивую башкирочку заглядывается.

Осуждали Спирьку: и что у батьки зазнобу отбивает?!